西方环境史的起源

第一章 西方环境史的起源

当代环境史的古代先驱

西方史学的传统主要关注战争、文明兴衰、帝国史、宗教史及政治史,很少关心农民的生活、农业生产、气候变迁或者动物的历史,而这些正是当代环境史学者所关注的核心问题。不过,古典的历史学者也不会忽视自然对政治和军事事件的影响,几乎所有的历史著作都会或多或少提及环境,战争的胜负经常取决于士兵和水手的给养和动员能力,帝国统治者的成功统治必定要求他们关心臣民的健康问题。希腊历史学家希罗多德(Herodotus)和修昔底德(Thucydides)这两位西方史学的奠基人都在著述中置入自然力对战争过程产生影响的内容,从他们作品中摘录出来的内容,可以更加清晰地显示出他们对环境问题的关注,这为历史学者日后的分析设定了一个套路。

修昔底德(公元前460—前395)是一位来自雅典的希腊将军,他记述了在雅典与斯巴达之间进行的伯罗奔尼撒战争,这场战争从公元前431年持续到公元前404年。战争开始之后的第二年,一场流行病席卷雅典,从而极大地影响了战争的进程。在流行病开始前,雅典似乎已经胜券在握,但是因为疾病,这场战争陷入僵局,并拖延许久。修昔底德这样描述了瘟疫带来的后果:

所有的推断都要根据起因,如果有人能够找到足够的理由来解释产生如此剧烈的混乱的原因的话,我会让他来书写这段历史,不管他是门外汉还是专家。就我而言,我只会简单记下它的特点,解释一下这些症状,如果它再次爆发,或许这些症状会被研究者识别出来。我之所以能够做得好一些,是因为我自己也曾患过这种病,而且也亲眼观察过别人患病的样子……

这些病人的外表并不是浑身发烫而不可触摸,也没有苍白的样子,但是,病人皮肤表面呈现出淡红色和乌青色,并伴有一个个小的脓疱和溃疡;其身体内部灼热难忍,病人往往不能忍受身上覆盖任何东西,包括衣服、麻布,甚至是最轻的衣物也不行;事实上,他们希望自己一丝不挂。他们最喜欢的就是跳进冰冷的水中,正如一些没人照顾的病人所做的一样,他们因为极度的痛苦和难以忍受的干渴而冲进雨里或跳进池中,不管他们喝多喝少都一样,起不到一丁点儿作用……

最可怕的是,当人们知道自己身染这种疾病时,就会陷入绝望之中。他们马上会丧失一切抵御疾病的力量,使自己成为瘟疫的牺牲品。另外,由于看护而染上瘟疫的人,像羊群一样地成批死去,这种情景是可怕的,因而造成的死亡数量最多……(1)

修昔底德关于这种疾病的描述详细地解释了它在医学上的反映,他也通过宣称自己曾患过这种病让这种说法具有权威性。这种疾病给病人造成极大的痛苦,并迫使病人采取铤而走险的行为来减轻高热。同时,修昔底德也描述了这种疾病的社会和心理影响,当那些染病的人看到周围同样患病的其他人死去的时候,他们陷入了深深的绝望之中,从而失去活下去的希望。修昔底德认为导致极高死亡率的原因不是疾病本身,而是人们失去了精神上的信心。疾病同时也摧毁了把雅典社会团结起来的基本的社会关系。自然而然地,社会关系的破坏削弱了雅典人作战的能力。另一方面,修昔底德也认为,那些病愈的人获得了免疫能力,因此可以照顾其他病人恢复健康。他很早就发现了免疫的现象。在瘟疫中幸存的雅典人又重新回到战场,击退了斯巴达人的围攻,并让战争持续了20多年。

修昔底德的分析是环境史研究的一个突出例子,几乎包括了环境史研究的所有主题。他描述了一次自然变化的过程及其对人类身体的影响,接着考察了它对社会和心理产生的影响,并把这些影响与战争的经过联系起来分析,通过这种方式,把生物、个体、社会以及军事的思考都放到了一个故事里面。

他也采用了类似于自然选择的现代进化原理,认识到病愈的人是更加强壮的人,因为他们自身产生了抗体。尽管修昔底德描述了病人的症状,但是他无法判断出是哪种类型的瘟疫。当代多数的流行病学家认为,这种疾病是一种有传染性的斑疹伤寒,但是也有一些人认为是伤寒热。按照当代历史学者的观点,讨论中缺少的主要部分是疾病本身的源头。修昔底德没有描述传播疾病的携带者,因为雅典人对此一无所知,在其他地方也没有听说过这种疾病。对于研究此后发生的疾病,如14世纪肆虐欧洲的黑死病的历史学家们而言,有关基因和生物学的分析有助于他们澄清关于此病的病原体以及传播该病的携带者的特点。尽管如此,修昔底德的记述仍不失为最早关于疾病对历史事件产生影响的较为详细的分析。

历史学家希罗多德(公元前484—前425)早于修昔底德20年,记述了有关希腊城邦抵御在赛勒斯(Cyrus,公元前600或前576—前530)和大流士(Darius,公元前550—前486)带领下的波斯帝国扩张的战争。然而,希罗多德对该地区生活着的除了希腊人和波斯人之外的其他人群也感兴趣。他对于战争的记述中掺杂了对许多远方人群所生活的地理状况及民族风俗的介绍,这些介绍来源于他生活的那个时代所能获得的信息。公元前513年,当大流士试图入侵西亚的草原时,在现在的乌克兰境内遇到了一群被称为斯奇提亚人(Scythian)的游牧战士。希罗多德详细记叙了斯奇提亚人的生产方式,以及他们的族群社会与草原环境之间紧密的联系:

事实上,在由男人控制的族群中,斯奇提亚人在某一方面,也是最重要的一面显示了他们比地球上生活的任何民族都聪明。然而我钦佩的并不是他们的风俗,我要说的是他们的一项发明,借着这项发明,他们让入侵的敌人无一能够逃脱被消灭的命运,而他们呢,则远在敌人攻击范围之外,除非敌人向他们求饶和好。他们既没有城镇也没有城堡,到哪里都带着生活所需要的东西,而且所有人都习惯从马背上射箭,过着不以农业而以畜牧为主的生活,他们只拥有马车和马匹,他们是如何做到不被征服、不易受攻击的呢?……

他们国家的特点以及国家内部纵横交错的河流十分有利于他们这种抵抗攻击的方式,因为这片土地地势平坦、水源充足、牧草丰盛,境内流淌的河流与埃及的运河数量一样多。(2)

尽管大流士的军队深入斯奇提亚人的腹地,但并没能征服他们。最后,大流士的军队因为供给不足,在一次灾难性的大撤退中丧失了大量的兵力。希罗多德在解释人数众多的波斯军队反被人数少得多的斯奇提亚人打败的原因时,特别注意到了斯奇提亚人游牧的方式、他们驯养的动物以及供养他们及其牲畜的草原之间紧密的关系。在雨量充沛、地势平坦的土地上生长着茂盛的牧草,足以喂养大量的牛马,斯奇提亚人过的是游牧生活而并不拥有城市和要塞。正如所有游牧民族遇到入侵时所采取的那样,他们最有效的军事策略就是退到草原深处,直到依靠谷物而不是动物的敌兵因粮食供给匮乏被迫撤退为止。

大流士曾经嘲讽斯奇提亚人懦弱,因为他们不敢与他在战场上正面作战:“为什么你们有机会改变战争局势的时候还一直躲避着我?如果你们认为自己强大,可以对抗我的武力,那么停止来回地躲闪,留下来和我作战。如果你不想说你是弱者,那么同样,不要跑开,停下来向你的主人敬献礼物,并与我和谈。”斯奇提亚的国王只是回答道:“如果你宣称是我的主人,那么你会为此感到后悔。”

他们还回答说,没必要为居住的地方而战;他们必须无条件防御的地方只是祖先的坟墓,但是大流士并不知道这些地方在哪里。斯奇提亚人引诱大流士深入草原,然后派骑兵迅速包围了大流士的军队,并切断了他的供给线,饥饿的波斯士兵很少能躲得过这一灾难。当以农业为生的军队进攻游牧骑兵时,这种模式一遍又一遍地上演。

希罗多德直接把斯奇提亚人的社会和心理的特点与他们居住的土地和生活方式联系在一起。和修昔底德一样,他解释了军事行动与环境因素冲突产生的结果。他对斯奇提亚人这一中欧亚地区最早一批有史可征的游牧民族的描述看起来极像后来司马迁(公元前145或前135—前86)对匈奴人的评论。司马迁把中亚地区与汉代打了一百多次仗的匈奴人描述成无法被来自定居地区的大量军队战胜的移动战士。这些有关定居帝国与游牧民族关系的分析显示了环境史与边疆史之间的紧密联系。我们通过考察生活方式截然不同的人群在相遇地区所发生的冲突,就可以理解特定的环境是如何塑造社会、影响军队和经济的。中西方研究边疆史学家都拿出了大量的文献用以考察这些互动关系。

后继的历史学者

尽管许多其他的西方史学者对环境因素都或多或少表示关注,但是我不打算在这儿展开讨论。不过由于修昔底德和希罗多德都提到环境及集体心理和战争之间紧密的联系,这值得我们来讨论中世纪和近代早期的两位历史学家的相关观点,他们是伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun,1332—1406)和爱德华·吉本(Edward Gibbon,1737—1794)。两人都著有有关帝国兴衰史的鸿篇巨制,并且都非常关注草原游牧民族对定居帝国政权的影响。伊本·赫勒敦于1378年在他用阿拉伯语写作的世界史的序言中,基于对定居农业和流动游牧生活方式的对比,勾勒出了有关历史变迁的哲学观点。这是一个循环理论,他把国家的兴衰与这两种人群的心理活动和物质资源的盈亏联系到了一起。移动的游牧人以部落的形式组织起来,形成一种强烈的团结一致的(asabiyyah)意识,这种集体感会让他们变成可怕的战士,他们经常会凭借高超的军事技巧和对战争场地环境的熟识,征服比他们数量多得多的人群。

然而,征服某地之后,这些部落的战士会利用城市的商业资源、通过文官机构高效的收税方法逐渐变得富裕起来。但是与此同时,一旦他们定居下来,脱离了让人费心劳力却也让人精力旺盛的草原和沙漠环境之后,他们的团结意识也随之减弱下来。最后,这个定居、富裕而颓废的国家陷入了不同帮派、穷人和富人之间的冲突之中。这些社会弱点让那些更加团结而又生气勃勃的新的部落征服者乘虚而入,取而代之。之后,新的循环又开始了。

伊本·赫勒敦对循环历史的描述,特别参考了北非的国家,以及突厥游牧部族对中东核心地区的入侵。伊本·赫勒敦生于突尼斯,曾周游伊斯兰世界,到过西班牙的格林纳达和埃及的开罗,他深切关注地方政治,但是作为一名学者,他采取的是一种世界的眼光。他有关历史变迁的理论启发了许多西方和中东地区的史学者,也因此被誉为近代最伟大的历史哲学家之一。当代社会学家仍然采用赫勒敦的观点来解释大尺度的历史变迁。(3)

英国人爱德华·吉本的著作也涉及草原游牧民族对帝国的影响,主要是对罗马帝国的影响。他的六卷本《罗马帝国衰亡史》于1776年至1788年完成。吉本因其关于西罗马帝国受日耳曼部落的入侵而衰落的这一见解闻名于世,但是很少有读者知道吉本讲述的故事其实延伸到东罗马帝国,即拜占庭帝国在1381年的衰落。在对西部的日耳曼部族和在东部建立奥斯曼帝国的突厥部族的描述中,吉本归纳出一套与伊本·赫勒敦惊人相似的历史变迁的理论。在吉本看来,像西部的匈奴和东部的突厥之类的游牧民族尽管都是野蛮民族,但是他们却具有强烈的团结意识和忠诚感,这些特点让他们变成了凶猛的战士。

相较而言,堕落而喜欢享乐的西罗马帝国和东罗马帝国的精英阶层没能强有力地联合起来抵抗征服者,反而邀请游牧部族的战士加入自己的军队。两个帝国的灭亡主要都是因为内部的冲突而非纯粹的征服。尽管吉本没有使用asabiyyah(团结一致)这个词,但是他经常引发人们对团体的强大与个体的孱弱之间的强烈对比:

“罗马人满足于掌握实权的阳刚的傲气,把貌似伟大的形式和虚假的场面留给了崇尚虚荣的东方。”相比之下,戴克里先统治的东方帝国所显示的亚洲式的气派,却“只见软弱和女人气”。(4)

简而言之,伊本·赫勒敦和吉本都从游牧和农业环境的影响中提炼出有关长时段历史变迁的宏大理论。他们继承了希腊史学家的古典传统,书写大尺度的世界帝国史,并把这种对自然的分析延伸到了对中东和欧亚大陆的分析中。他们比先前的学者占有更多的信息,并持有更宏大的世界眼光。他们使用像英语和阿拉伯语这样的语言书写,这些文字往往能超越不同的民族,并把他们有关环境条件对战争影响的思考和认识带给更多的读者。

专门的历史学和环境史

在西方,历史学作为一门学科起源于19世纪晚期。历史学作为一门学科的诞生,意味着这项工作从有才华的“业余”历史学者作为个人爱好的大历史写作到具有标准学术架构的写作的转变,这些转变包括:产生了大学中历史学的教职、研讨班、学术期刊、学术会议以及原始材料的编纂等。历史学也因此与社会科学和文学研究区分开来,并把自己定义为一个专业的研究领域。根据历史社会学者查尔斯·蒂利(Charles Tilly)的说法,传统历史学具有以下几个基本特点:

1.坚持把时间和空间当作基本的变量。

2.从业者有各自相应的时空分区。

3.研究问题主要集中于国家政治。

4.专业与业余历史学家之间界限模糊。

5.对文献资料的倚重以及随之而来的对文化世界的关注。

6.注重以下实践:(a)对关键人物的考订;(b)对这些关键人物的态度和动机的分析;(c)通过各种文本的方法验证这些分析;(d)把这些结果叙述出来。(5)

成立于1884年的美国历史学会(The American Histo-rical Association)以德国的研讨会为模板。1876年在巴尔的摩建校的约翰·霍普金斯大学创建了历史研究讨论小组,自称是“科学史的摇篮”。(6)其目标是“客观性”,这个客观性是根据自然科学中中立的标准、对论据的严密考证以及同行评议来确定的。

但是历史学家们也把自己与19世纪民族国家的兴起紧密地联系在一起,试图把每个民族特色的形成解释为一个从远古最初的形态,连续不断地发展,到19世纪形成一个有系统文化的民族的历史过程。他们集中讨论政治、战争、艺术和各个国家的文化。每个欧洲民族国家都建立了自己的历史研究机构,编撰课本,把每个国家共同的历史传播给下一代。

然而20世纪初,法国兴起了一场抵制民族史的运动,由后来被称为“年鉴”学派的学者发起,他们在1929年创办了题为《经济社会史年鉴》(Annales d'histoire économique et sociale)的刊物。两位创始人分别是马克·布洛克(Marc Bloch,1886—1944)和吕西安·费弗尔(Lucien Febvre,1878—1956)。年鉴学派的基本原则包括:

关注长时段(longue durée),那些持续许多世纪的变化周期,尤其是那些影响农业生产的自然周期。

对占人类绝大多数的普通人的生活感兴趣,而不仅仅关注统治者和知识分子的活动。

与社会科学紧密相连,尤其是历史地理以及新兴的人类学和社会学等,他们与经济学家一样,也注重量化数据的使用,并对经济周期感兴趣。

年鉴学派致力于超越或质疑传统史学中国家的界限,对他们来说,历史不仅是一个民族国家兴起或者一个帝国崩溃的故事。历史学家是研究超出这些人为界限之外的深层次结构的过程,他们关注把人类统一起来的因素,而不是把人类分离开来的民族性。他们致力于构建一个具有普遍意义的,甚至是“帝国主义的”历史学科:它将建构整个历史时期全人类的通史,这是一个宏大而高尚的目标。

对自然环境的研究是这种方法的一个重要部分,年鉴学派的史学家们吸取法国由维达尔·白兰士(Paul Vidal de la Blache)开创的历史地理学的传统,对区域地理进行仔细的考察,包括土壤、水、气候资源和地形等。由于几千年来人类中的绝大多数都是耕耘的农民,所以年鉴学派尤其关注农业史的研究。他们复原了法国成千上万的农民从中世纪到近代早期的生活细节,几乎对法国每个省都做了长时段的研究,并写出了许多巨著。

尽管战后年鉴学派成为历史学的一个主要学派,但是最初它只是由两位不同寻常的学者马克·布洛克和吕西安·费弗尔倡导的一个谦和得多的研究计划。

马克·布洛克的学术生涯是一个传奇,他通过关注身边的景观创立了历史研究的一个新领域,引领历史研究的新方法,还鼓舞了一代又一代的学生,他与吕西安·费弗尔创办新期刊来传播他的思想,并以烈士的身份死于德国盖世太保之手。

马克·布洛克是一位来自阿尔萨斯的犹太人,也是一名爱国主义者。(7)他的父亲曾于1870年在斯特拉斯堡抵抗过德国人,后考进著名的巴黎高等师范学院(Ecole Normale Superieure),并留校成为一名古典学教授。他的儿子成长于由德雷福斯事件引起的大骚动时期,许多教授和学生卷入了这场从1894年直到1906年的政治运动中。1894年,在法国军队服役的犹太籍阿尔弗勒德·德雷福斯上尉因为一份伪造的文件,而受到不公的叛国罪指控并被解职流放。法国右翼分子乘机煽动了反对犹太人的运动,法国知识分子呼吁政府公布真实的情况。在长达十多年的时间里,法国政府拒绝推翻裁定,直到1906年才承认德雷福斯无罪,并让他恢复原职。

尽管在1906年德雷福斯洗脱罪名,并显示法国犹太人也可以被看作爱国者的时候,布洛克才20岁,但是布洛克从这次事件中学到的东西让他憎恨军队及其贵族支持者。这件事可能让他对历史研究中谣言、偏见和社会心理现象所起的作用非常敏感,这些在当时并非流行的话题,成为此后他的研究主题之一。那时候的历史学家自称是科学的、客观的实证主义者,反对盲目崇拜法国自然科学的实证主义以及德国标榜的唯科学主义正是布洛克思想的特征。

“一战”结束,布洛克从法国军队退役后,开始在斯特拉斯堡大学教书。他的重要著作都是在很短的时间内完成的。从1920年到1939年,布洛克的著作涉及许多话题,包括封建社会的比较史、货币史、技术史、比较法制史等,但是他主要研究中世纪至近代早期的农业史,尤其是法国的农业史。在他于1931年出版的经典著作《法国农村史:一项关于农村基本特征的研究》中,布洛克考察了法国农村生活的最基本的特征。(8)

在这本书中,他突出法国农业的特殊性,尽管它具有中世纪的英国、德国和地中海地区这三种农田系统的共同特征,但是正是同一个空间范围内三种农田系统的组合方式让法国变得独特。布洛克从民族主义者的视角,把法国看成是一个由农业环境决定的边界自然形成的共同体。事实上,在中世纪和近代早期,这块土地上并非所有的人都讲法语,几乎也没有人想到近代“法国”这个概念,但是布洛克认为,深层次的物质条件促成了他们的基本统一。这里,作为一位爱国者的布洛克,其思考与年鉴学派要推进不同国家之间历史分析的比较研究的承诺相抵触。不过,在其他著作中,布洛克亦对法国和其他欧洲国家之间的农田、技术和法制体系展开了细致的比较研究。

布洛克在方法论方面有许多引人注目的创新,但是他最重要的观点是从自然中寻求顿悟,而不仅仅是阅读古代文书。在其书的序言中,他对他的老师有一段著名的评价。他的老师甫斯德尔·德·库朗日(Fustel de Coulanges)是一位伟大的中世纪法制史学家,他认为在法国从未出现过像在英国那样的敞地制。

如果我指出德·库朗日不是一个受到外部世界过多影响的人,那么我并不想对他有丝毫的冒犯……甫斯德尔习惯从文书中寻找答案。他从来不看一下法国北部和东部随处可见的耕地模式,这种模式让人情不自禁地想到英国的敞地。(9)

甫斯德尔从未走出图书馆去寻找就在他眼前的田地的证据。

布洛克有关历史研究的第一个原则是观察我们当代人生活的周边环境,以便提出有关过去的研究问题。布洛克绝对不会把历史学者的工作与他现世的经验隔离开来。历史学者应该“倒着读历史”来解决他的问题。布洛克也很重视土质和气候,他运用新材料,依靠地图来复原耕地的形状,利用地名来指示早期聚落的所在地。他是历史地理和农业史研究的创始人,他的主要目的是发现长时段的社会变迁中隐藏的资料,找到它们之间的联系,形成一个完整的描述,尽可能从多方面复原那些无名小卒的生活。

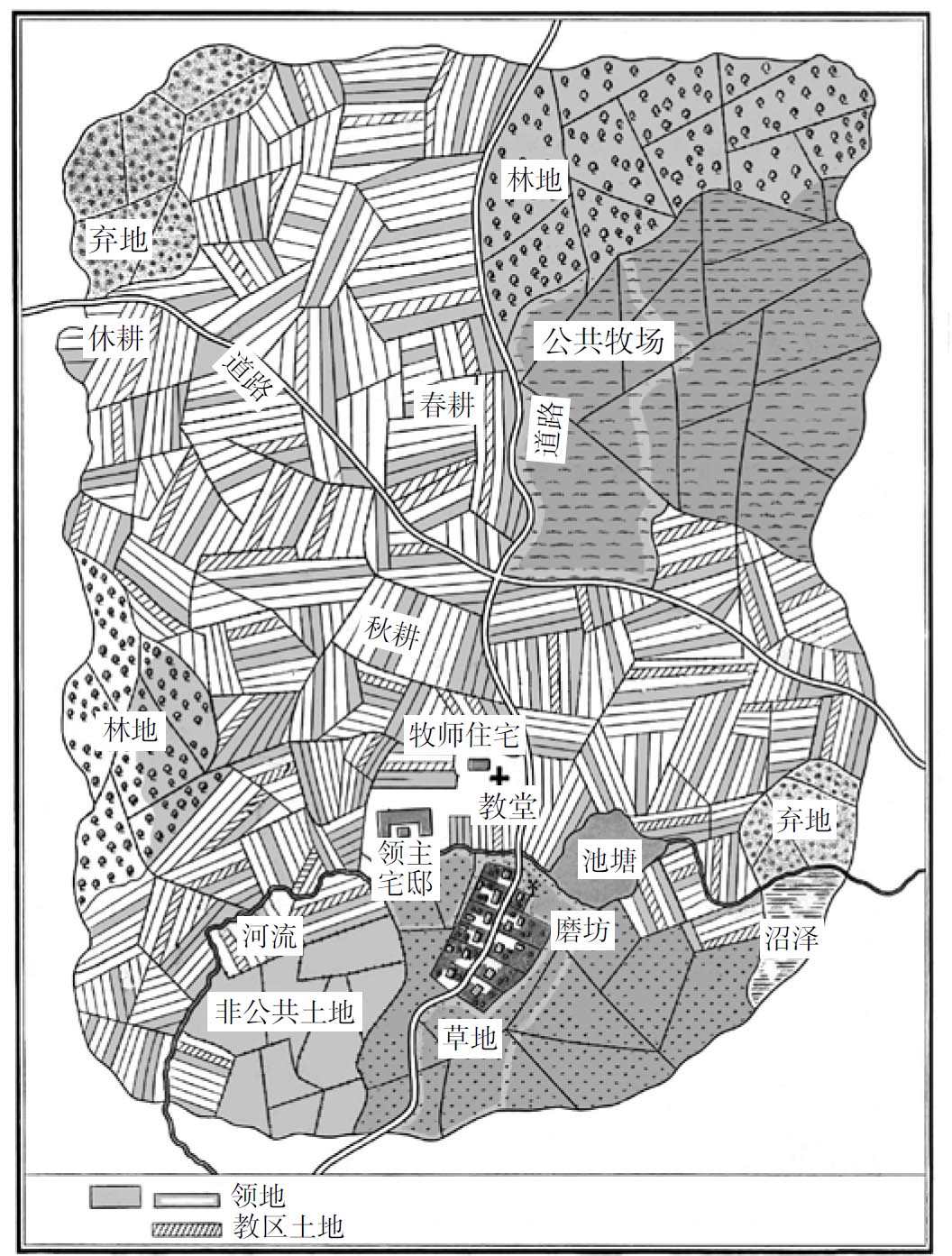

《法国农村史》详细地描述了人类在改变自然的同时改变了他们自身的过程。首先,12、13世纪,由于人口增长,人们清除森林,在法国北部形成敞地系统。正如他写道:“人类最难对付的阻碍是森林,也是在森林里,人类的努力能产生最显著的成果。”(10)这些敞地塑造了一种组织特别严密的农村社区。这种由“非常狭窄的条块”构成的敞地耕作体系,产生了一种需要合作的耕作体系,因为所有的耕地都可能种上邻居的种子,而一块土地的肥力会影响其他土地的肥力。

“如果不对经营者规定一个统一周期的话,生产几乎不可能进行。……只有拥有强大的社会聚集力和土地集体所有的意识,这样的制度才可以确立。”而且,北方平原上的重型轮式犁需要强壮的马匹来牵引,还需要整个社区一起提供饲料来供养这些马匹。对布洛克来说,物质条件和“习惯”(即“心灵的态度”)都促成了在休耕地上进行共同的放牧,所以,没有农民能够把他的耕地从社区中分离出来。(11)

中世纪庄园示意图

敞地

但是法国南部却是另一种不同的耕地系统和社会。在这里,耕地不再是长条形的,而是不规则的方块和菱形。这里的土壤要轻些,也干燥些,犁也轻些,没有必要让社区的成员们一起耕作,因此,农业社区是一个由农户家庭联系在一起的松散得多的集体。

布洛克因此勾画出了法国近代早期两个截然不同的农业区域的特点,它们的社会结构、生产条件以及人们的习惯形成了两种不同的社区。在各自的环境中,土壤、气候、犁和耕地的特点分别界定了不同的社会结构,两者的结合界定了近代早期法国的基本特点。布洛克仔细地阐释了环境对人类社会的影响,但是他没有把它当作唯一的决定因素。通过这种方式,他开启了对环境史的整体观察的思考,并且影响了许多后来的历史学者。

布洛克的好朋友和合作者吕西安·费弗尔最早完成了一部杰出的区域农村史,本书成为此后该学派的奠基之作。他还在1925年写出了《地理观的历史导论》(A Geographical Introduction to History),把长时段的历史与其历史地理的根源联系到一起。费弗尔倡导人文地理研究对于理解历史的重要性,但是他坚决反对决定论,这个理论认为仅仅是气候条件就决定了人类的性格特征。他在书中的一个章节里,驳斥了那些宣称温带气候区会产生诸如西欧一样自由的社会,而热带气候注定亚洲人民是懒惰而停滞的观点。他认为这些方法“被滥用了,应该被禁止,是一种错误的科学观的体现……”(12)。对于费弗尔而言,反对气候决定论是一种消除偏见、正确认识亚洲人民所取得的成就的方法。费弗尔的多数著作关注近代早期的思想史和文化史,但是他和布洛克一起界定了年鉴学派最核心的问题,即植根于农业生产的长时段的变迁。

马克·布洛克是一位谦逊、富有奉献精神的爱国学者,他在法国边境的一个地区教书,并为战后环境史在法国的繁荣奠定了基础。布洛克之后,许多历史学家写了大量有关法国小型区域的长篇著作,详细地描述了农村生活,他们在布洛克最初的想法之上增添了许多量化的证据、丰富的资料以及显著的洞见。每一项区域研究都为我们提供了有关地区农业环境的非常丰富的认识,但是当布洛克简洁、提纲式的观点被埋藏在这些长达几千页的资料文献之中的时候,有的东西也因此被遗漏了。即便如此,由布洛克倡导的区域农业史的传统继续启发着许多其他国家的历史学者。例如迈克尔·孔菲诺(Michael Confino)也对近代俄国的三种耕地系统开展了详细的分析,揭示出在一个农业系统中,不同的要素是如何结合自然和人类因素一起运作的。(13)黄宗智有关中国北方和南方农业生产的研究也包含了一些类似的观点。(14)

然而,从当代的角度来看,我们会注意到布洛克的方法没有全面关注生态的问题,在他的描述中,土地、土壤和气候都是静止的元素。土地不会流转,动植物等生物体也没有被考虑进去,自然界被看作一个约束条件,仅仅是被人们为生计而艰难掌控的对象。年鉴学派的农业史学者们通常强调中世纪和近代早期自然施加于人类社会的强大的约束力。现在,我们可以考察自然与人类社会之间更加充满活力的相互作用,甚至在中世纪和近代早期也可以这样研究。

费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel,1902—1985)是年鉴学派最杰出的代表,持续影响着世界各地的历史学家。他的巨著《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》(The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II)第一版于1949年出版。但是这本书的提纲完成于1939年,这年崭露头角的年鉴学派也受战时困难的影响,大量研究工作停顿下来。布罗代尔在德国一个集中营中完成了大部分的手稿,他采用了年鉴学派奠基人的方法和观点,但是其书中有关地中海的论述却是反映了20世纪30年代的法国的情况,并补充了战后早期的影响。修改后的第二版出版于1966年,1972年被译成英文,这是在法国之外影响最广的版本。(15)

布罗代尔延续了马克·布洛克和吕西安·费弗尔开创的主题:关注长时段、照顾隐藏的结构,怀疑昙花一现的历史事件的意义,但是他设计了一个更加雄心勃勃的、更加有体系的研究计划。地中海研究是一个庞大而又包罗万象的工作,充斥着定量数据、自然环境的证据以及来自横跨整个地中海地区包含基督教和伊斯兰世界的各种档案材料。尽管作者为该书起了一个谦逊的书名,仅涉及16世纪后期的地中海,但是实际上这本书包含了广阔的时空。布洛克、费弗尔和早期年鉴学派的学者都把研究范围控制在法国,布罗代尔却大大拓展了他的研究范围,这个范围从斯堪的纳维亚半岛一直到撒哈拉沙漠。布罗代尔对年鉴学派传统和环境史的贡献在于强调在某一单一时刻存在不同时空层面的多种相互作用(详见第三章)。

布罗代尔与布洛克采用的方法之间存在着强烈的连续性。虽然法国的农业生产方式存在多样性的特点,但是正如马克·布洛克主张法国的统一性一样,布罗代尔也首先声明地中海作为一个地区的统一性。不过布罗代尔突破了布洛克关于民族国家和区域研究的导向,认为气候和地理环境的力量超越许多当代民族国家的界限,界定了更加辽阔的文化区域。

《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》由采取三种截然不同的研究方法的三个部分组成。第一部分强调地理,第二部分是经济行情,第三部分是事件。在第一部分中,山脉和沙漠界定了地中海的范围,布罗代尔描述了崇山峻岭的阻碍给交流带来的限制,以及山区和平原的对比。布罗代尔把地中海的核心地区划定在那些沿海分布的小范围的长条形地区,这些地区靠着海洋贸易联系在一起。干燥的气候、贫瘠的土地以及占优势地位的橄榄和葡萄树构成了这里人们维持生计的基本生活条件,这与布洛克考察的潮湿、厚重的欧洲北部平原形成多么鲜明的对比!这种环境把他们与笨重的犁、肥硕的牲口、麦子文化以及顽固的封建主义紧密地联系在一起。地中海人过得很轻松,他们轻犁土地,经常迁移,喜欢城市和贸易。他们能够赚很多钱,但是经常害怕干旱和饥荒。尽管布洛克把法国南部划为明显的农业文化区,但布罗代尔,尤其是在《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》第一版中相较于农村生活,明显地对城市生活感兴趣得多。在第二版中,由于收集到了更多原始材料,他增加了许多关于农村生活的材料。

在第一部分的时间尺度里,时间缓慢地移动,它并不是“固定不动的”,而是按照地质年代和自然的节奏,与人类划分的年、月、日的时间节律并不合拍。地中海周期性的气候变迁、山脉缓慢的剥蚀以及河流三角洲的塑造,以日积月累、几乎察觉不到的速度在进行着,但是这些在很长时期以来都在潜移默化地塑造着人类的活动。布罗代尔的长时段超出了人类生活的时间尺度,比布洛克的长得多,他为之后环境史学家把地质时期与人类生活的年代联系起来指明了努力的方向。

第二部分里,地中海地区的历史被置入更快的节奏中,我们可以在这部分看到信件的来往、人群的迁移、金钱的交易、谷物和胡椒的流动以及所有的商业经济活动。我们也应该留意,尽管年鉴学派的史学家们经常被人们批评忽视政治,但是在第二部分中有许多政治的内容。布罗代尔认识到国家建设以及对金钱、人力与食物的战备动员在社会变迁的过程中起着关键的作用,他并不是简单的经济决定论的追随者。对于环境史学家来说,第二部分尤其重要,因为它详细论述了自然驱动力是如何影响交易的结果、战争的结局以及国家政策的效果的。就像干旱、霜冻和暴雨会损坏农民的作物一样,暴风雪、严寒和疾病也会阻碍外交人员、军队和税收人员的行动。尽管多数环境史学者把注意力集中到谷物、动物和农民身上,但布罗代尔论证了城市人口也非常依赖自然环境。

第三部分描述了16世纪晚期的事件,由一些微不足道、互不相关的碎片叙述组成,许多评论家认为,这个部分是本书多余的附录。批评的人通常指责年鉴学派的史学家和环境史学者忽略主要的政治事件、忽视精英政治活动家的重要性。但是布罗代尔真的否定重大事件的意义吗?他在书中写到,他的目的是“在叙述那些具有连续性、戏剧性、引人注目且显而易见的历史的同时,也揭示其他那些沉默的、通常是隐喻的,不为观察者或者参与者察觉到的隐匿的历史,这些历史随着年复一年的时光流逝而鲜为人知”。他宣称自己“决不反对重大事件的意义”。他只想在长远的时空视角之下置入诸如大战之类的引人注目的事件。(16)

与许多批评相反的是,对乏味的经济趋势的关注,并没有取代他对人类的研究,即便是第一部分中描述的地理也不是像地质学家那样把它们写成是如构造板块般机械而抽象的运动。山脉、河流、森林、草地、动物的重要性是由人类利用它们以及受它们影响的程度来决定的。在一个把智人视为自然界普通一员的资深生态学家看来,布罗代尔的观点实际上太过于“以人为本”。布罗代尔把人文地理和历史联系起来的做法继承了布洛克和费弗尔的传统,不过他拓展了时空的范围,其研究范围广袤,研究时段跨越数百年。

后期的年鉴学派

年鉴学派自20世纪30年代到40年代开始在法国学术界的夹缝中崭露头角,至1947年他们被纳入法国核心学术机构,成为法国高等研究实践学院(École Pratique des Hautes Études)第六个研究部门。布罗代尔自1956年到1968年担任年鉴学派期刊的主编,产生了许多大尺度的、集合了许多不同类型历史学家研究的学术成果。布罗代尔本人把他的研究进一步扩展到全球史,完成了一部名为《资本主义和物质生活》(Capitalism and Material Life)的三卷本的著作,这套书对经济史学家产生的影响最大。该书第一卷讨论生产的物质条件,也特别强调环境对世界上所有人类社会的影响。(17)在这部伟大著作的结尾,布罗代尔饶有兴趣地转向对法国地区的研究,扼要地总结了布洛克和法国区域史学家们的研究。布罗代尔至此按照从小到大区域排列的方式,利用相同的模式分析了从法国到地中海,再到全球的历史。

自20世纪70年代以来,由于文化史变成显学,年鉴学派的期刊及史学家们开始不再讨论农业的话题和长时段的研究。然而埃马纽埃尔·勒华拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie,1929— )继续研究农业史,并发展出气候变迁史研究的一个新领域。他的研究从许多方面进行,但是他的几部著作对环境都有着强烈的关注。他关于法国南部地区的主要著作《郎格多克历史》正是明显地按照马尔萨斯人口变迁的模式进行的研究。勒华拉杜里创造了“静止不变的历史”(immobile history)这个术语来解释一个陷于没完没了的增长和衰退周期的农村社会,其驱动力是有限自然资源下的人口压力。(18)

之后,他开始收集各种来源的气候资料,包括冰川活动、葡萄收获的季节、科学的观察和当地记录降水与温度的日志,利用这些资料,他复原了自中世纪以来全球气候长时段的变迁。和在他之前的中国学者竺可桢(1890—1974)一样,他从浩繁的文献资料中收集气候数据,并用史料学家的方法来补充自然科学家们的仪器观测数据。《盛宴与饥荒的年代》是一本向历史学家介绍长时段的气候变化对人类社会产生影响的先驱之作。(19)勒华拉杜里在当代开始关注全球变暖之前的很长时间就开始了这项研究,不过,他目前已经更新原来的研究,并把它扩充成三卷本的巨著,研究近800年来人类应对气候变迁的经验。(20)他的研究包括了自小冰期到近150年来全球开始变暖的时期内发生的所有重大的气候变迁事件。从14世纪开始,他以十年为单位,以前所未有的详细程度依次介绍了气温和降水的变化对农产品价格、饥荒及人类健康的影响。他的研究建立在前人对这段时期的许多研究成果和近三四十年来丰富的科学证据之上,他带领年鉴学派的历史学家们实现了从20世纪初期普遍对长时段变迁的关注,到当代对全球气候变化对战争、国家形成、文化现象以及社会形态等具体影响的转变。

批评年鉴学派的人们认为该学派主张“整体历史”的实践过于笼统而模糊,他们号召更加细致地专注于“问题历史”的研究,包括对一个假设进行仔细的诠释,而不是写作宏大的包罗万象的编年史。这种批评有实用性和观念上的依据。在现实生活中,几乎所有从事历史研究的历史学者和历史学博士生都必须完成选题限定、围绕主题论述的专著,以此证明他们精通专业的写作技巧,许多学者终其一生都按照这种路子来著书立说。然而,就大众和多数学生而言,他们是不会阅读这种专著的,他们要读的是那种超越长时段、覆盖大范围的综合的历史。大卫·阿米蒂奇(David Armitage)和乔·古尓迪(Jo Guldi)在《历史学宣言》中谈到,历史学家如果只出版选题狭隘、涉及时间通常不超过50年的专著,他们就会失去公众的关心。他们号召重新思考由年鉴学派提倡的关注长时段的问题。最近针对他们的观点所展开的讨论显示了书写合适的时空尺度的历史正是今日历史学家们热衷讨论的话题。(21)

观念上主张专著的学者认为,所有优秀的通史著作都是在其他专题研究基础上所做的二级研究。一方面,我们对环境史中许多重要的议题仍然知之甚少,我们也知道人地关系因地区不同而千差万别,但是除非我们研究具体的人群和地区如何应对和形塑他们面临的气候状况,否则宏大的全球气候通史毫无意义。另一方面,尽管这些批评家劝说人们继续把写作专著当作历史研究的基础,但是人类经验不能被划分为支离破碎的问题。许多重大的历史问题互相交叉,用个体的小的假设很难验证,尤其对于环境史来说更是如此。环境史必须考虑自然在不同的尺度上运行的过程,从典型地方的尺度到全球性的尺度。尽管布罗代尔和勒华拉杜里的研究尺度都是极端的大尺度,但是多数历史学家仍然希望能够创作一种全面的历史叙述,采取一种综合的视角,涵盖各种不同的历史事件、结构和过程。

美国学派

环境史的另一个源头是美国的边疆史学派,也起源于19世纪末20世纪初,这个时期弗雷德里克·杰克逊·特纳(Frederick Jackson Turner)完成了对美国边疆史研究产生影响的名作。(22)根据特纳的观点,不断向西部边疆地区的扩张运动产生了一类特殊的人群——美国人,他们崇尚进步、独立、不受社会习俗和政治法规约束的自由。这种特殊的美国人性格自第一代殖民者到来后一贯如此,但在1900年左右,随着地广人稀区域的减少导致边疆地区的消失,这种社会类型受到了威胁。像布洛克一样,特纳把社会的心理特征与人和环境之间的关系联系起来。实际上,19世纪美国和法国之间类似的经历激发了对这种类型的分析。在美国,众多来自意大利、爱尔兰和欧洲其他国家的移民,以及穿越太平洋而来的亚洲移民的涌入弱化了原来以盎格鲁-撒克逊人为主体的民族,充斥着劳动阶层的大城市的兴起把欧洲的阶级冲突也带到这个新的国度。就像法国的犹太人一样,这些美国的新移民也被怀疑不忠诚,并被看作逐步削弱原住族群的低级人群。特纳和布洛克都把自己看作保护他们团体重要特征的爱国者。然而,作为一名犹太人,布洛克与正统的法国社会保持一定距离,而特纳则为创建美国的盎格鲁-撒克逊人而战。

许多学者攻击特纳的论文有种族偏见,因为它只关注白人男性,忽视了那些在欧洲人到来前居住在美洲大陆上的众多民族。(23)不过他们仍然认识到,美国人在边疆扩张的经历强烈地影响了美国经济、聚落格局以及美国人对于自然界的态度。(24)

不像年鉴学派那样强调自然力量对人类发展构成的约束,美国史学家们直到最近还在赞扬资本主义的驱动力改变了地貌景观,并继续开发自然资源来为快速发展的经济服务。美洲大陆似乎蕴藏着非常丰富的资源,可任由资本主义无限扩张。

但是在20世纪60年代,有人就已经提出异议,警告工业和化学技术实际上破坏了自然的秩序,而不是产生财富。自然科学家蕾切尔·卡逊(Rachel Carson)注意到,自从人们在农场和公园中引进DDT用作杀虫剂之后,她再也听不到房前屋后的鸟叫声了。她于1962年出版的著作《寂静的春天》,记录了杀虫剂对所有动物生命产生的有害影响(更多的讨论详见第四章)。(25)《寂静的春天》引起了大众的强烈反响,并促成了环境运动的诞生,不过很长一段时间以后,这种大众意识才开始影响到历史的写作。

当代史学明确地把对环境的关注当作中心议题是由一群史学家来完成的,他们在20世纪80年代出版了一系列相关书籍。其中最著名的三位是威廉·克劳农(William Cronon)、阿尔费雷德·克罗斯比(Alfred Crosby)和唐纳德·沃斯特(Donald Worster)。(26)

他们的研究显示,北美的环境问题远比战后有毒的化学物质事件更为复杂、深远。甚至可以说,从美洲大陆上最早的聚落开始,不管是好是坏,人类就已经开始改造自然环境了。原始的美洲土著为了捕捉大型猎物,用火烧毁了许多森林和草地,通过对火的利用,他们改变了在这些地区生活的动植物种类。(27)但是17世纪来到这里的欧洲殖民者却把美国看作“荒野”,这片荒野上,很少有人类,但是蕴藏着丰富的木材、动物、水和谷物,这些资源看起来是取之不尽用之不竭的。

但是对这些欧洲人到来之前就住在美洲大陆上的土著而言,发生了什么呢?阿尔费雷德·克罗斯比和其他学者认为,他们经历过一次灾难性的人口衰减,那次减少的人口多达原来人口的80%。美洲大陆并不是到处都人口稀少的,在西班牙征服之前,大约两三千万的人就曾经住在墨西哥和美国的西南部。但是,这些定居的农业人口极易受到来自欧洲的宿主带来的诸如天花之类疾病的侵害,他们因此大批地死去,使得剩下的人无法抵抗新的征服者,并为他们留下大量荒废的土地。克罗斯比指出,除了疾病,他们还受到“旅行箱里的生物群”的致命影响,这些生物包括随着欧洲轮船一起过来的老鼠、烟草、猪、山羊和其他生物。由于新到来的物种没有竞争对手,故它们取代了田地和森林里的原生物种,破坏了美洲土著的居住环境,并为欧洲农业方式的移植扫清了道路。

在新英格兰地区,美洲土著面对的是坚定的开拓者,这些开拓者带来不同的生物组合,对待财产权的态度也与美洲土著相异。威廉·克劳农在题为《土地变迁:印第安人、殖民者及新英格兰的生态学》(Changes in the Land:Indians,Colonists,and the Ecology of New England)的研究著作中,描述了17世纪新英格兰地区欧洲人与美洲土著从最初的合作(这也是感恩节的来历)到互相激烈争夺土地的过程。美洲土著不相信私有财产权:事实上,他们让许多人为着不同的目的使用同一块土地。土地的使用价值对于他们的生存而言意义重大,远甚于强制的合法权利。欧洲来的殖民者认为这种利用土地的方式纯属浪费,他们坚持在不同的田地之间竖立篱笆和石头墙,以便划清各自的界线,他们还打算用专业化的单一的谷物、水果和牧场取代土著农业的多样化作物种植方式。这种早期的资本主义发展方式并没有导致大型工业生产的集聚,却促成了土地使用方式的巨大改变。

克劳农的第二部重要著作《自然的大都市:芝加哥和大西部》(Nature's Metropolis:Chicago and the Great West),以芝加哥市为例,描述了快速工业化的第二个阶段。他利用马克思主义“第二自然”的概念来显示他对诸如谷物、肉类和树木等自然产物商品化的关注。这些东西每一件都是自然的产物,在一个复杂的生态系统中与其他物种一起生长。但是由于工业化对食物、肉类和木材的大量需求,东部沿海地区把它们变成了供应给全国市场的商品,森林变成木材,猪变成加工好的肉,琥珀色的谷物变成可以计数的袋子,贮存在谷仓里面,等着在未来市场上被投机买卖。铁路在把美国广袤的中西部与中心城市芝加哥连接起来的过程中也起了关键的作用,并把这些加工过的货物运输到纽约、波士顿、费城和华盛顿等地。他们创造了标准的时区、称量谷物和肉类的标准重量、标准的价格和标准的生产方式。和他第一本书揭示了欧洲聚落与新英格兰土地利用的转型一样,克劳农这项关于芝加哥的研究把资本主义的工业化和美国中西部土地利用的剧烈变化也联系到了一起。

唐纳德·沃斯特在《帝国河流:水、干旱和美国西部的增长》(Rivers of Empire:Water,Aridity,and the Growth of the American West)中讨论了更远的西部地区:密西西比河西岸的干旱地区。他为干旱与美国西部定居者的帝国特点之间的联系增添了新的关注点。美国西部地区的自然条件不同于中西部,如果没有政府的大力资助,不动用美国军队消灭那些抵抗的土著人民,这些干旱地区就难以耕种。沃斯特讲述了一个比吹捧芝加哥市的乐观看法要黑暗得多的美国资本主义,他不谈由城市消费者的需求驱动的技术的必然进步,而是演绎了一个由政治驱动的有关垃圾、压迫、暴力和对生活在这块土地上的自然与人群进行控制的故事。理查德·怀特(Richard White)最近在写州际铁路的开发过程中,也发现铁路不但没有促进资本主义合理的进步,反而与财政欺骗和政治腐败紧密相关。(28)

自从特纳描述了盎格鲁-撒克逊人把一个空旷的荒野变成文明的聚落的故事,到现在为止,我们已经走过很长的路,却意外看到许多有关资源匮乏、移民的重大损失、与军事冒险相结合的公司资本主义的腐败和暴力,以及最终将带领美国人跨越太平洋到亚洲去的帝国力量。具有讽刺意味的是,美国的边疆学派原来是赞扬美国的富有,现在逐渐认识到了自然施加于人类可持续发展的强大的约束,以及违背自然规律会带来的危险。从这个角度来看,它的观点最终与年鉴学派有关欧洲近代早期的观点越走越近。

年鉴学派和美国边疆史学派的研究在许多方面互相抵牾,但是他们都关注人类和赖以谋生的自然产物及其生活环境之间紧密的互动关系。关注前工业革命时代的年鉴学派的历史学家发现了许多地理和气候对人类活动的约束,以及人类对其特定环境的频繁适应。美国历史学家发现了近代以来自然界发生的更剧烈的变化,但对可能把我们引向万劫不复的灾难深渊的生态影响却盲目自大。两者都谈到了人类生存环境这个全球性的问题,不过是从各自国家的视角来探讨的。这两个学派为我们创造了内涵丰富的词汇,并且也为打算研究世界其他地方的环境史学家们提供了许多研究工具。

(1) Thucydides,The Peloponnesian War,New York:E.P.Dutton,1910,2.pp.48-55.

(2) Herodotus,The Histories,Baltimore,Penguin Books,1954,Book 4,pp.1-82.

(3) P.Turchin,Historical Dynamics:Why States Rise and Fall,Princeton,Princeton University Press,2003.

(4) E.Gibbon,The History of the Decline and Fall of the Roman Empire,London,Allen Lane,Penguin Press,1994,Chap.17 Vol.1 p.521;Chap.18,Vol.1 p.562.

(5) C.Tilly,“How(and What)are Historians Doing.”American Behavioral Scientist,1990,33(6):685-711.

(6) P.Novick,That Noble Dream:The Objectivity Question and the American Historical Profession,Cambridge,1988,p.78.

(7) C.Fink,Marc Bloch:A Life in History,Cambridge,1989.

(8) M.Bloch,French Rural History:an Essay on its Basic Characteristics,University of California Press,1966.

(9) M.Bloch(1966),French Rural History:an Essay on its Basic Characteristics,University of California p.xxvii.

(10) M.Bloch(1966),French Rural History:an Essay on its Basic Characteristics,University of California p.5.

(11) Ibid.,pp.44,46.

(12) L.P.Febvre V and L.Bataillon,A Geographical Introduction to History,New York,Knopf,1925,p.99.

(13) M.Confino,Systèmes Agraires et Progrès Agricole:L'Assolement Triennal en Russie aux XVIIIe-XIXe Siècles,Paris,Mouton,1969 .

(14) P.C.C Huang,The Peasant Economy and Social Change in North China,Stanford,Stanford University Press,1985;P.C.C Huang,The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta,1350-1988,Stanford,Stanford University Press,1990;P.C.Perdue,“Technological Determinism in Agrarian Societies”,Does Technology Drive History?:The Dilemma of Technological Determinism,M.R.Smith and L.Marx,Cambridge,Mass,M.I.T.Press,1994,pp.169-200.这篇文章比较了孔菲诺和黄宗智的不同方法。

(15) F.Braudel,La Mediterranée et le Monde Mediterranéen à l'Epoque de Philip Ⅱ,Armand Colin,1966;F.Braudel,The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip Ⅱ,New York,Harper & Row,1972.

(16) F.Braudel,The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip Ⅱ,1972,p.16.

(17) Braudel.F,Capitalism and Material Life:1400-1800,Harper,1973.

(18) E.Le Roy Ladurie,Les Paysans de Languedoc.Paris,S.E.V.P.E.N,1966.

(19) E.LeRoy Ladurie,Times of Feast,Times of Famine:a History of Climate since the Year 1000,New York,Doubleday,1971.

(20) E.Le Roy Ladurie,Histoire Humaine et Comparée du Climat.Paris,Fayard,3 volumes,2004.

(21) J.Guldi and D.Armitage(2014).The History Manifesto,Cambridge,Cambridge University Press.“AHR Exchange on the History Manifesto,”American Historical Review,April 2015.

(22) F.J.Turner,The Frontier in History,New York,Holt,Rinehart,and Winston,1920.

(23) P.N.Limerick,The Legacy of Conquest:The Unbroken Past of the American West,New York,Norton,1987;J.M.Faragher,“The frontier trail:rethinking Turner and reimagining the American West.”American Historical Review,1993,98(1):106-117;S.Aron,“Lessons in conquest:towards a greater Western History.”Pacific Historical Review,1994,63(2):125.

(24) B.Cumings,Dominion from Sea to Sea:Pacific Ascendancy and American Power.New Haven,Yale University Press,2009.

(25) R.Carson,Silent Spring,Greenwich,Conn.,Fawcett,1962.

(26) D.Worster,Dust Bowl:The Southern Plains in the 1930s,Oxford,Oxford University Press,1979;W.Cronon,Changes in the Land:Indians,Colonists,and the Ecology of New England,New York,Hill and Wang,1983;D.Worster.Rivers of Empire:Water,Aridity,and the Growth of the American West,New York,Pantheon Books,1985;A.W.Crosby,Ecological Imperialism:The Biological Expansion of Europe,Cambridge,Cambridge University Press,1986;W.Cronon,Nature's Metropolis:Chicago and the Great West,New York,Norton,1991.

(27) S.J.Pyne(1999),“Consumed by Either Fire or Fire:a Review of the Environmental Consequencess of Anthropogenic Fire”,in J.Conway,et al.eds,Earth,Air,Fire,Water:Humanistic Studies of the Environment.MA,University of Massachusetts Press:78-101.

(28) R.White,(2011).Railroaded:the Transcontinentals and the Making of Modern America.New York,Norton.