汤普金斯先生品尝日本料理

15 汤普金斯先生品尝日本料理

一个周末,莫德去了约克郡看望姨妈,汤普金斯先生邀请教授去一家著名的寿喜烧餐厅共进晚餐。他们坐在矮桌旁的软垫上,一边享用美味的日本佳肴,一边举着小杯子轻啜清酒。

“请给我讲讲,”汤普金斯先生问道,“前几天我听了泰勒金博士的讲座,他说原子核内的质子和中子被某种强核力紧紧束缚在一起,我想问一下,将电子束缚在原子内部的也是这种核力吗?”

“噢,不是!”教授回答,“强核力完全是另一回事。将电子束缚在原子内部的力只是普通的静电力而已,早在18世纪末,法国物理学家夏尔·奥古斯丁·德·库尔(Charles-Augustin de Coulomb)就第一次对这种力进行了详细的研究。静电力相对较弱,而且这种力与距离的平方成反比。强核力和静电力完全不同。质子和中子互相靠近但还没有彼此接触的时候,它们之间实际上不存在任何力的作用。但是,一旦二者发生接触,一种极强的力就会立即将它们束缚在一起。这就像两段胶带,如果它们没碰到一起,哪怕只隔了一小段距离,它们也能相安无事;但只要发生接触,它们就会变得像兄弟一样亲密无间。物理学家将这种力称为‘强相互作用’,它与粒子携带的电荷完全无关,无论是质子—中子对,还是质子—质子对或者中子—中子对,任意两个核子之间的强相互作用完全相等。”

“有什么理论能解释这些力吗?”汤普金斯先生追问。

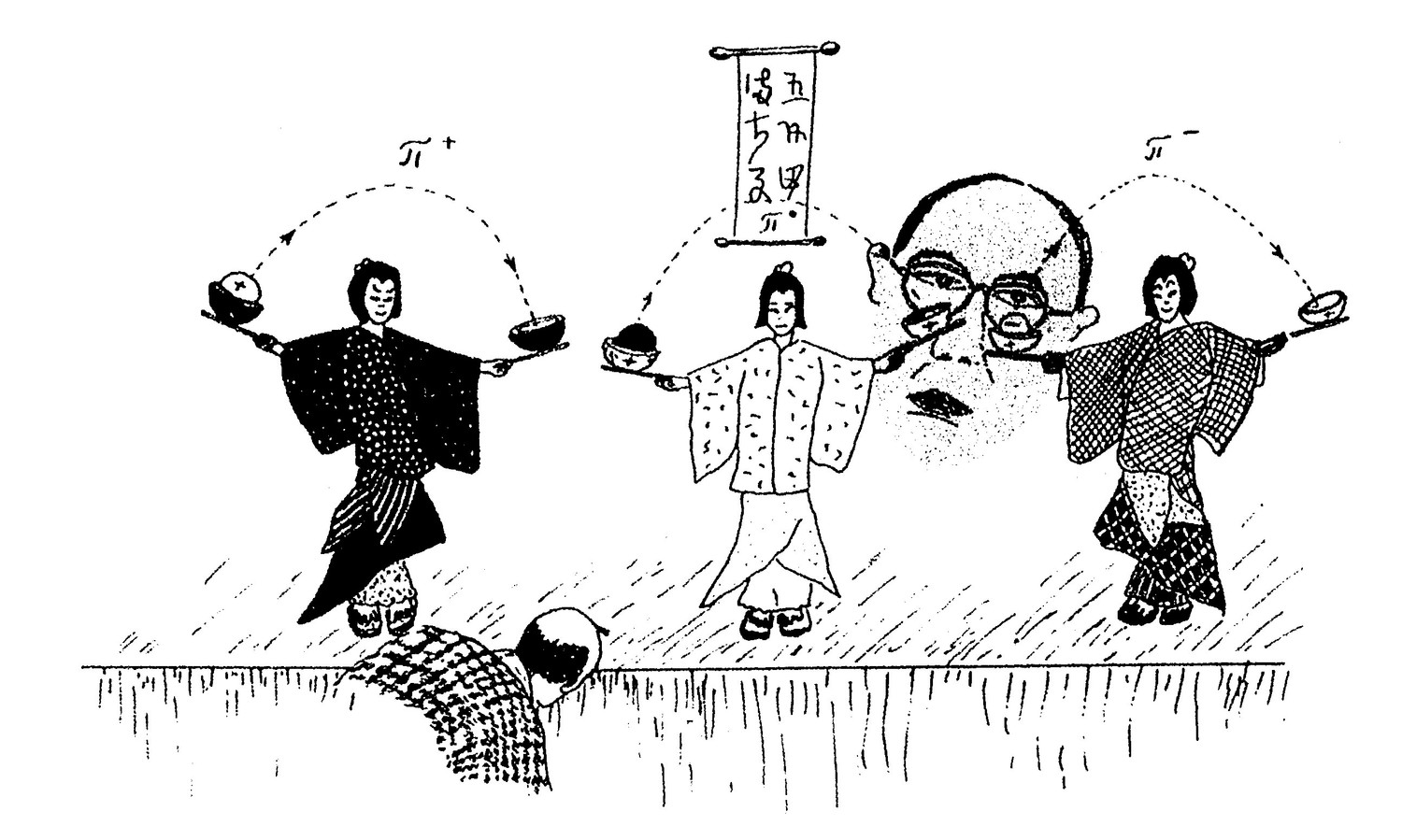

“啊,有的。20世纪30年代初,汤川秀树(Hidekei Yukawa)提出,强相互作用之所以存在,是因为两个核子交换了某种未知的粒子——核子是质子和中子的统称。两个核子互相靠近的时候,这些神秘的粒子开始在二者之间来回跳跃,从而产生一种极强的凝聚力,将它们紧紧束缚在一起。根据汤川的估算,这种粒子的质量大约相当于电子的200倍,或者说核子的十分之一,因此它们被命名为‘mesatrons’。但维尔纳·海森堡的父亲——他是一位古典语言学教授——反对这个名字,他认为这是对希腊语的冒犯。你看,‘电子’这个词来自希腊语里的‘ήλεκτρον’,意思是‘琥珀’;‘质子’则是希腊语中的‘πρώτον’,意思是‘第一’。但汤川起的这个名字却源自希腊语里的‘μέσον’,意思是‘中间’,而且这个单词里没有字母‘r’。所以,在一次国际性的物理学大会上,海森堡提议,将‘mesatron’这个名字改成‘meson’。有的法国物理学家表示反对,因为‘meson’的发音和法语里的‘maison’(家,或者房子)十分相似。但他们的意见被驳回了,现在‘meson’(介子)已经成为这种神秘粒子的正式名称。快看那边的舞台!他们正好准备了一场介子表演。”

的确,六名艺伎出现在舞台上,开始表演杂耍:她们的左右手各端着一个碗,一个球在两个碗之间来回颠动。背景中浮现出一张男人的脸,他放声唱道:

介子为我赢得了诺贝尔奖,

对此我不愿自吹自擂。

λ0,横滨,

ηκ介子,富士山——

介子为我赢得了诺贝尔奖。

有人提出,我们可以给介子起个日语名字,就叫“汤川子”。

但我没有同意,因为我是一个很谦虚的人。

λ0,横滨,

ηκ介子,富士山——

有人提出,我们可以叫它“汤川子”。

“不过这几位艺伎为什么分成了三对?”汤普金斯先生问道。

“她们代表着介子交换的三种可能性。”教授回答,“介子可能分为三种:一种带正电,一种带负电,还有一种不带电。或许这三种介子对强核力的产生都有贡献。”

“所以现在,基本粒子共有八种。”汤普金斯先生掰着指头数道,“中子,质子(包括正的和负的),正负电子,再加上三种介子。”

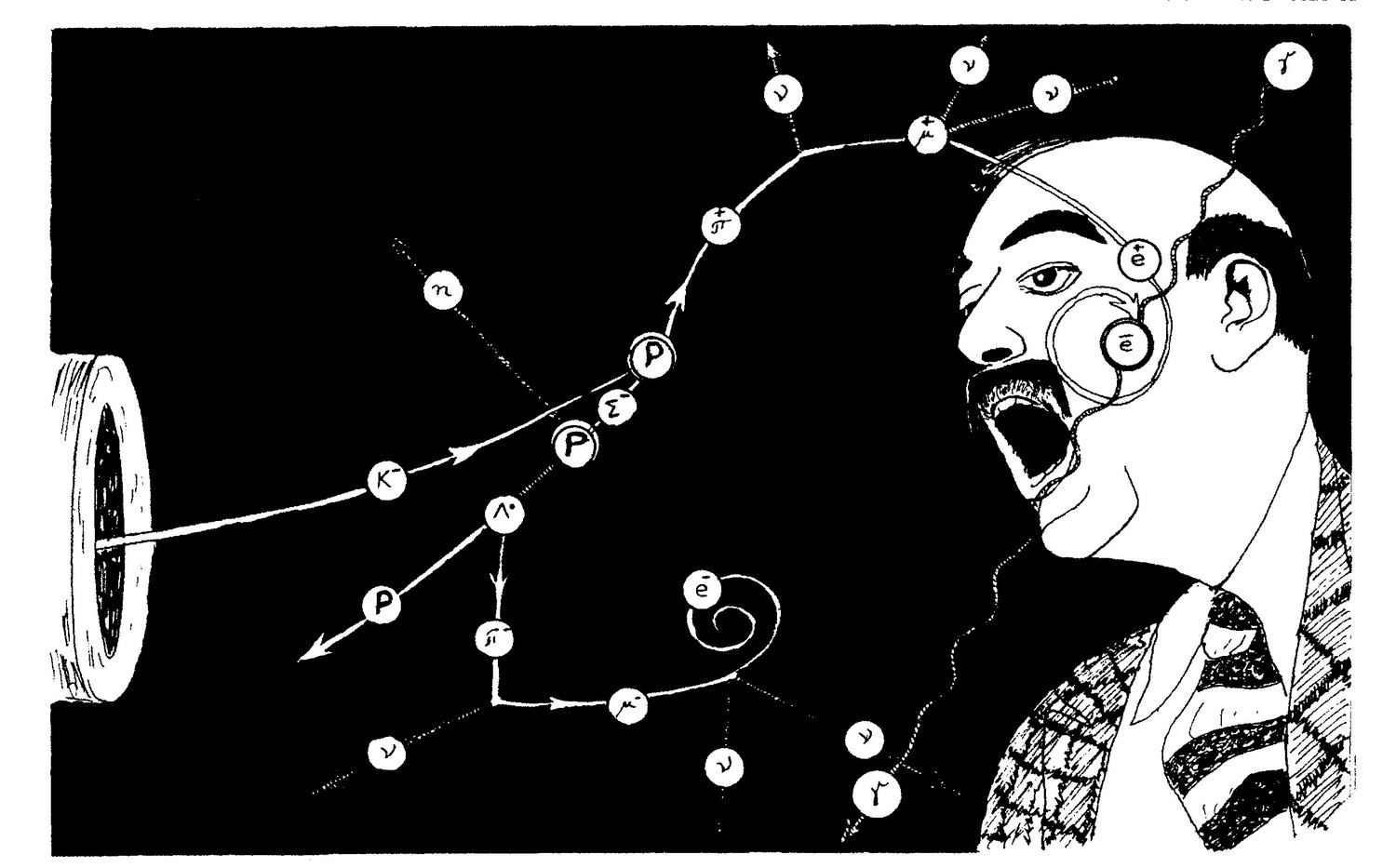

“不不不!”教授立即纠正,“基本粒子肯定不止八种,八十种还差不多。首先,我们已经发现了两种介子:一种比较重,一种比较轻,我们分别用希腊字母π和μ来指代它们,将之命名为‘π介子’和‘μ介子’[9]。超高能质子撞击空气中的气体原子核时会制造出弥漫的‘气团’,π介子就诞生在这样的气团边缘。但这种粒子很不稳定,所以它们在到达地球表面之前就会自发破碎,形成μ子和——所有粒子中最神秘的——中微子,后者既没有质量,也不带电,只是单纯地携带能量而已。μ子的寿命比π介子长一点,差不多有几微秒,所以它能抵达地球表面,在我们的眼皮子底下发生衰变,产生普通的电子和两个中微子。除了π介子和μ子以外,我们还发现了以希腊字母κ命名的‘κ介子’。”

“这几位正在表演的艺伎用的是什么粒子?”汤普金斯先生追问。

“噢,可能是π介子,这种不带电的粒子最重要,但我也说不准。现在几乎每个月都有新的粒子被发现,其中大部分粒子的寿命极短:这些粒子以光速运动,但它们在离开诞生地几厘米后就会发生衰变,所以就算我们用气球将测量设备送到空中,也没法找到它们的踪迹。

“不过现在,我们有了强大的粒子加速器,它能将质子加速到等同于宇宙射线的高能状态:每个质子携带的能量高达几十亿电子伏。我们附近的小山顶上就有一台这样的设备,它名叫‘劳伦斯加速器’,我很乐意带你去看看。”

他们开车走了没多远就来到了那幢安放粒子加速器的大房子门外。刚走进大门,汤普金斯先生立即折服于这台设备的复杂程度。不过,教授向他保证,从原理上说,这台加速器并不比神话中大卫用来杀死歌利亚的弹弓更复杂。带电粒子进入加速器巨型鼓状结构中央,然后沿着向外发散的螺线轨迹运动,在这个过程中,交变电脉冲会对粒子进行加速,同时强磁场会将它束缚在既定的轨道上。

“我以前好像见过这样的东西,”汤普金斯先生说,“我参观过回旋加速器,几年前他们用这个名字来称呼那台‘原子对撞机’。”

“噢,是的,”教授回答,“你以前见过的那台机器最初是由劳伦斯博士发明的。你眼前这台加速器和它的原理完全相同,但现在的设备能将粒子加速到几十亿电子伏的能级,而不仅仅是几百万电子伏。最近美国人造了两台这样的加速器,其中加州伯克利的那台被命名为‘十亿级加速器’(Bevatron),因为它能制造出能量高达几十亿电子伏的粒子。这是个典型的美国式名字,因为在美式英语里,‘Billion’这个词代表十亿,而在英国,这个词的意思是‘一百万乘以一百万’,所以在英格兰,目前还没有人尝试过冲击这个数字。美国的另一台粒子加速器位于长岛的布鲁克海文,它名叫‘宇宙射线级加速器’(Cosmotron),这个名字多少有些夸张,因为天然宇宙射线蕴含的能量通常远高于这台加速器制造出来的粒子。欧洲人也在日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)建造了不亚于美国那两台的加速器。俄罗斯的莫斯科附近还有一台类似的设备,人们通常称之为‘赫鲁晓夫加速器’,不过现在他们大概已经改叫它‘勃格日涅夫加速器’了。”

汤普金斯先生环顾四周,发现一扇门上挂着一块牌子,上面写着:

阿尔瓦雷茨的液氢浴设备

“那是什么?”他问道。

“噢!”教授回答,“这台劳伦斯加速器正在不断制造出能量越来越高的各种基本粒子,科学家必须观察它们的运动轨迹,计算它们的质量、寿命、相互作用和其他诸多特性(例如奇异性和对称性)。以前物理学家利用C. T. R.威尔逊发明的云室(1927年,威尔逊因为这项发明获得了诺贝尔奖)来观察粒子,那时候他们研究的高速带电粒子携带的能量只有几百万电子伏。带有玻璃盖的云室里充满了近乎饱和的水蒸气,云室底板快速向下运动的时候,云室内的空气会因膨胀而冷却,水蒸气也进入了过饱和状态,因此部分水蒸气必然被迫凝成细小的液滴。威尔逊发现,这种水蒸气凝结的过程在离子(例如带电气体粒子)周围进行得快得多,而云室中的气体会沿着带电入射粒子的运动轨迹形成大量离子,这样一来,云室中就会形成一缕雾蒙蒙的条带,在云室侧面光源的照射下,黑色底板上的雾带清晰可见。你肯定记得我在上次讲座中演示过的那几张照片。

“事到如今,宇宙射线粒子携带的能量比云室那个年代我们观察的粒子要大好几千倍,所以现在的情况完全不一样了。这些高能粒子的运动轨迹很长,但充满空气的云室太小,根本无法追踪它们的完整运动历程,所以我们只能观察到它的一小部分路径。(https://www.daowen.com)

“最近,年轻的美国物理学家唐纳德·A.格拉泽(Donald A. Glaser)在这个方向上做出了一大突破,这也让他赢得了1960年的诺贝尔奖。根据格拉泽的说法,当时他闷闷不乐地坐在一间酒吧里,盯着啤酒瓶中冉冉上升的气泡发呆。就在这时候,他突然想到,既然C. T. R.威尔逊能利用气体中的液滴来做研究,为什么我就不能进一步利用液体中的气泡呢?我不打算深入讨论格拉泽的技术细节,”教授继续说道,“或者设计这样的设备到底有多难,反正你也听不懂。总而言之,要达到理想的效果,这种名为‘气泡室’的设备只能填充液氢,这种液体的温度大约比水的冰点低550华氏度。那间屋子里装的就是路易斯·阿尔瓦雷茨建造的一个大型容器,里面装满了液氢,人们通常叫它‘阿尔瓦雷茨的浴缸’。”

“哇哦……听起来可真够冷的!”汤普金斯先生叹道。

“噢,你不必亲自走进房间,只需要隔着透明的墙壁观察粒子的运动轨迹就好。”

浴缸正在如常工作,周围安放的几台闪光相机也在不断拍摄连续快照。这个浴缸安放在一个巨大的电磁铁内部,后者提供的磁场能够扭转粒子的运动轨迹,以便于科学家估算它们的运动速度。

“拍一张照片只需要几分钟。”阿尔瓦雷茨介绍说,“只要设备不出问题,每天我们都能拍几百张照片。实验者必须仔细查看每张照片,深入分析每一条轨道,精确测量它的弧度。每张照片可能需要花费几分钟到一个小时的时间,具体取决于照片的有趣程度,以及姑娘们的工作速度。”

“你刚才说‘姑娘们’?”汤普金斯先生打断了他的话,“难道这个职位仅限女性吗?”

“噢,不是的。”阿尔瓦雷茨回答,“这些‘姑娘’其实有很多是男孩。不过在这个行当里,我们用‘姑娘’来称呼他们,这无关性别,只是为了简化用词而已。比如说,提到‘打字员’或者‘秘书’,你心里想的肯定是女性。要分析实验室的这么多照片,我们需要成百上千位姑娘,这无疑是个大麻烦。所以我们将很多照片分发给了那些没有足够的资金修建劳伦斯加速器和气泡浴设备,但却买得起照片分析设备的大学。”

“这项工作只有你们这儿在做吗?”汤普金斯先生追问道。

“啊,不是的!纽约长岛的布鲁克海文国家实验室、瑞士日内瓦附近的CERN(欧洲核子研究中心)实验室和俄罗斯莫斯科附近的胡桃夹子实验室都有类似的设备。他们的任务无异于大海捞针,不过幸运的是,他们时不时总能捞到一根!”

“可我们费这么大劲到底是为了什么呢?”汤普金斯先生好奇地问道。

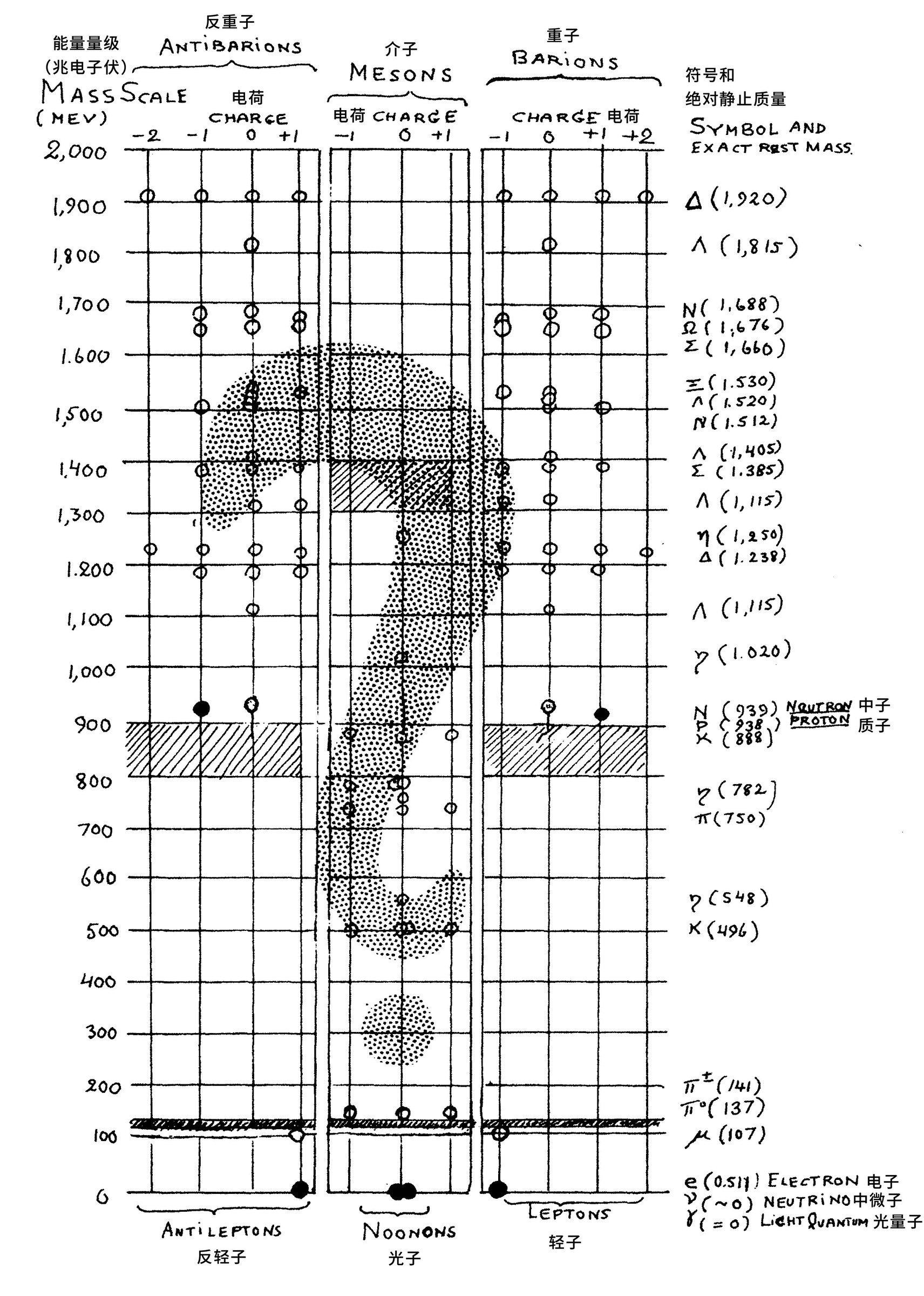

“为了找到新的基本粒子,这项任务比大海捞针还难。除此以外,我们还得研究基本粒子之间的相互作用。这边墙上挂着一幅基本粒子图表,现在我们发现的基本粒子种类已经比门捷列夫周期表里的元素还多了。”

比门捷列夫的元素周期表还要复杂!(引自《科学美国人》,1964年2月号,G.F.周,M.吉尔曼和A.H.罗森菲尔德)

“可是寻找新粒子为什么这么难?”汤普金斯先生追问。

“呃,这就是科学。”教授回答,“人类试图用头脑理解周围的一切,无论是浩渺的星系,还是微观的细菌,又或者现在我们讨论的基本粒子。这是一件激动人心又妙趣横生的事情,所以我们乐此不疲。”

“可是我们发展科学难道不是为了拓展它的实用价值吗?譬如说,让我们的生活变得更舒适,或者提高大众的福祉?”

“科学当然有这方面的用途,但这并不是它的主要目标。难道你觉得音乐的首要目标是让号手在清晨唤醒士兵、提醒他们用餐,或者命令他们投入战斗吗?人们常说,‘好奇心会杀死猫’,但我更愿意说,‘好奇心造就了科学家’。”

说完这几句话,教授向汤普金斯先生道了晚安。

[9]后来科学家发现,所谓的“μ介子”其实不参与强相互作用,它是一种轻子,所以我们将它更名为“μ子”。