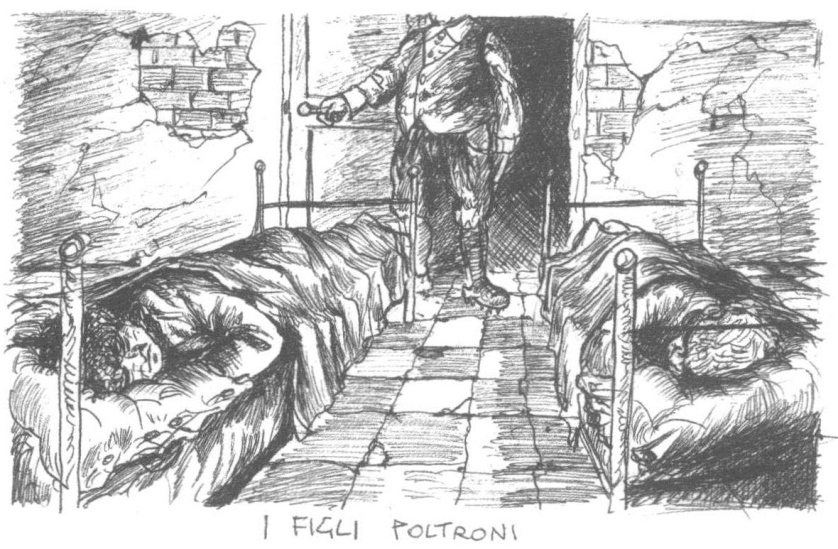

懒儿子

拂晓,我和我哥哥脸还陷在枕头里时,就已经能听见我们父亲那带着钉子的脚步声在房间里转悠了。我们父亲起床时动静很大,也许是存心的,他穿着打上钉子的鞋子,故意在楼梯上来来回回走了二十遍,但他怎么走都没用。也许他这一辈子都是这样,只是浪费体力,做着完全徒劳的工作,也许他这么做,就是为了抗议我俩,我们总让他生气。

我母亲不会弄得很吵,但她也很早就在那个大厨房里忙活了,用她那双变得越来越黑瘦的手捅火,削东西,擦洗玻璃和家具,搓衣服。这也是抗议我们的举动,她抗议着自己永远这么默不作声地打理一切,还要把这个没有用人的家勉强操持下去。

“你们把房子卖了,我们就有钱花啦。”每当他们折磨我说什么不能再这样下去了,我就耸着肩这样回答他们,可我母亲仍旧沉默寡言地辛勤劳作着,起早贪黑的,都不知道她是什么时候睡的觉。而同时,天花板上的缝隙总是越裂越长,一队队的蚂蚁沿墙而行,杂草和荆棘从屋外荒芜的花园里爬上了屋子。也许要不了多久,我们的房子就只剩下一堆覆满爬山虎的废墟了。可我母亲早上从不来叫我们起床,因为她知道反正也没用,而她那样一声不吭地打理那个快要塌在她身上的屋子,正是她折磨我们的方式。

然而我父亲六点就已经打开我们的房门,穿着猎服,打着护腿,大嚷道:“我要用棍子打你们了!懒汉!这个家里除了你们,所有的人都在干活!皮埃德罗,你要是不想挨我打的话,就赶紧给我起来!你把你那该死的哥哥安德烈也弄起来!”

我们在沉沉的睡意中早就听到他过来了,但我们把脸埋在枕头里,连身都没转。如果他说个没完没了,我们有时会吼上那么几声以示抗议。但很快他就走了,他知道一切都是没用的,他只是做做样子,一种不肯认输的仪式而已。

我们又在睡意中翻起身来。大部分时候,我哥哥甚至都不会醒,他都习以为常了,毫不在乎。我哥哥又自私又冷漠,时常让我生气。我也跟他一样,但我起码明白不应该这么做,而且对此表示不满的首先就是我。但我还是老样子,虽然一肚子的气。

“你这狗东西,”我对我哥哥安德烈说,“你这狗东西,你把你父母气死了。”他没搭话。他知道我又虚伪又轻浮,也知道再没有比我更游手好闲的人了。

十几二十分钟以后,我父亲回到门口,来自找麻烦。这次他会使上另一种法子:几乎是一种冷淡而善良的建议,一场可怜兮兮的闹剧。他说:“那么谁跟我去圣柯西莫?那里面有葡萄枝要捆。”

圣柯西莫是我们的地。那里的地都枯掉了,既没人手,也没钱把地经营下去。

“我们有土豆要挖。你来吗,安德烈?嘿,你来吗?我在跟你说呢,安德烈。豆角地里要浇水。那你来吗?”

安德烈把嘴从枕头上挪开,说了句“不去”,又睡过去了。

“为什么?”我父亲还在装,“皮埃德罗决定了吗?你来吗,皮埃德罗?”

然后他又发了通脾气,接着又平静下来,说了一些要在圣柯西莫干的活儿,就好像已经说好了我们要去一样。这个狗东西,我这样想我的哥哥,这个狗东西,本可以起来,至少让父亲高兴那么一次吧,可怜的老人家。但在我自己身上,也没感到任何要起来的动力,我努力使自己重拾已经消失的困意。

“好吧,那你们快点,我等着你们。”我们父亲说完以后就走了,搞得好像我们已经同意了一样。我们听他走来走去,从底下大声叫嚷,准备要带到上面去的肥料、硫酸盐,还有种子;每天他出门和回家时都驮着好些东西,就像头骡子。

我们以为他已经出门了,可他又从楼梯底下喊道:“皮埃德罗!安德烈!上帝的耶稣啊,你们还没准备好?”

这是他最后一次叫我们,然后我们就听见他包了铁的脚步声走到房子后面,听见他猛地关上小栅栏,听见他咯着痰、哼哼唧唧地在小路上远去。

这下本可以好好睡上一觉了,但我却再也睡不着了,我想着我父亲,想着他背上那些东西在骡道上爬着,咯着痰,然后又想着他在地里朝庄稼汉发火,因为他们偷他的东西,留下一片狼藉。他看着植物和耕地,看着到处啃噬挖刨的害虫,看着枯黄的叶子和浓密的莠草,看着他这一辈子的劳动成果就这么被毁掉了,就像地里每场雨后都会被冲毁的矮墙那样,于是他又诅咒起他的儿子来。

这个狗东西,一想到我哥哥,我就这么说,这个狗东西。我侧耳细听,从下面传来一些碗碟碰撞的声音,还有扫帚柄倒在地上的声音。我母亲一个人待在那个巨大的厨房里,白昼刚使窗户玻璃褪了色,她就为背身过去的人们操劳起来。我这么想着想着,就睡着了。

还不到十点的时候,这回是我们的母亲嚷上了,她从楼梯上喊道:“皮埃德罗!安德烈!已经十点了!”她的声音非常气愤,就好像是对一件闻所未闻的事情恼火至极,但其实每天早上都是如此。“好哟——”我们嘟囔道。我们又在床上待了半个小时,醒着,只是为了让自己习惯过来:要起床了。

然后我咕哝起来:“快点,醒一醒,安德烈,快呀,我们起来吧。快呀,安德烈,可以起来了。”安德烈又咕哝一阵。

最后我们叹着气,伸着懒腰站起来了。安德烈穿着睡衣,像老人一样缓慢行动着,他头发蓬乱,眼睛都还没怎么睁开,就已经在那里舔烟纸了,然后就抽起烟来。他在窗户前抽完烟,然后才开始洗漱和刮胡子。

这时他又嘟哝起来,而且慢慢地,从这嘟哝声中就冒出一首歌来。我哥哥有着男中音的嗓子,但跟其他人一起时,他总是最悲伤的那个,从来不唱歌。而当他一个人,刮胡子或是洗澡时,就会用他那低沉的声音,唱起那些有节奏的旋律。他也不会唱什么歌,于是就唱出一首诗,那是他孩童时学的、卡尔杜齐[1]的一首诗:“正午的太阳砸在/维罗纳的城堡上[2]……”

我在一旁穿衣服,合声伴唱,不仅没什么兴致,还有点儿恶狠狠的意思:“碧绿的阿迪杰大河/潺潺细语流向明澈……”

我哥哥继续低声唱着,一段也没漏掉,从头唱到尾,一边洗着头,或是刷着脚上的鞋。“像只老乌鸦一般漆黑/双眸中藏着炭……”

他越唱我越气,我气得自己也唱起来:“我多舛的命运啊/我碰到的恶畜啊[3]……”

这是我们唯一会吵闹的时刻。之后一整天我们就都悄无声息了。

我们下楼,热了牛奶,然后我们把面包泡在牛奶里,吃的时候弄出很大声响。母亲在我们周围转来转去,说着所有要忙的事情和要买的东西,虽是抱怨但也适可而止。“好啊,好啊。”我们应道,然后立马就忘了。

早上我通常是不出门的,只是把手插在口袋里,待在走廊里瞎转悠,或是收拾书架。我很久不买书了,那需要太多的钱,而且,我放弃了太多曾经感兴趣的东西,要是重新开始的话,我会想把这些书统统读上一遍,但这样一来,我又不想读了。可我继续整理着书橱上仅有的那么一点书:意大利的,法国的,英国的,或是按主题分类——历史,哲学,小说,或是按包装分类——所有那些装订成册的,精装版本的,还有那些破破烂烂的,被搁置在一边。

我哥哥则是去鹰派利亚咖啡店看别人玩台球。他不玩,因为他不会。他能连续好几个小时看打台球的人,看小球打转、撞击,他抽着烟,不怎么上心,也不下赌注,因为他没钱。有时,他们会让他记分,但他经常分心,所以老出错。他也做点小买卖,挣到的钱也就足够他买烟;六个月前,他在导水管公司申请了一个足够他维持生计的职位,但他并不积极争取,反正目前他不缺吃的。

午饭时,我哥哥会晚到,我们两人一声不吭地吃饭。我们的父母总是就花销、收入和负债的问题争论个不停,总是在谈两个儿子都不赚钱如何才能把这一大家子维持下去。我们父亲说:“你们看看你们的朋友科斯坦佐,再看看你们的朋友奥古斯都。”因为我们的朋友跟我们不一样:他们开了家公司,做伐木林的买卖,总是在外奔波,谈生意,也和我们的父亲谈,赚着成堆的钱,很快他们就会有卡车了。他们是骗子,我们的父亲也知道,但他还是希望我们跟他们一样,他不喜欢我们现在的模样。“你们的朋友科斯坦佐在那笔生意中赚了不少钱,”他说,“你们看看是不是也能搞上一把?”但我们的朋友只是来找我们随便玩玩,生意的事从不跟我们提——他们知道我们游手好闲,一无是处。

下午,我哥哥又去睡觉了,真不知道他怎么能睡那么多的觉,还总能睡着。我则是去电影院,每天都去,尽管他们会重放我已经看过的影片,这样我就可以不用费劲去理解剧情了。

晚饭后,我躺在沙发上,读一些翻译过来的长篇小说,都是别人借给我的。经常是读着读着,就丢掉了头绪,我从来都解决不了这个问题。我哥哥一吃完就起身出去了,去看别人打台球。

我父母很快就去睡觉了,因为清晨他们很早就得起床。“你回你房里去,在这里待着费电。”他们上楼时跟我说。“我这就去。”我说,但是还是留在那里。

等我已经上了床并睡了一会儿后,大约两点钟的时候,我哥哥回来了。他打开灯,在房里转转,抽掉最后一支烟。他跟我讲城里的事儿,给人们予以宽厚的评价。那才是他真正清醒的时刻,而且很乐意说话。然后他打开窗子让烟味散出去,我们看着丘陵,那上面的道路通亮,天空漆黑而清明。我起来坐在床上,我们长久地聊一些无关紧要的事情,心情轻松,一直聊到睡意再次来临。

[1]乔祖埃·卡尔杜齐(1835—1907),意大利诗人,教师,1906年获得诺贝尔文学奖。

[2]此诗出自卡尔杜齐的《新诗》(1861—1887)。此诗题名《狄奥多里克大帝传奇》。狄奥多里克大帝(公元454—526年)为东罗马帝国的建立者,他通常被说成“维罗纳的统治者”,在日耳曼的传说中被称为“维罗纳的狄奥多里克”。此处引用的诗句不全。

[3]卡尔杜齐的原诗是“我的这头恶畜生啊/我碰到的恶马啊”,可能是皮埃德罗自己篡改了诗句。