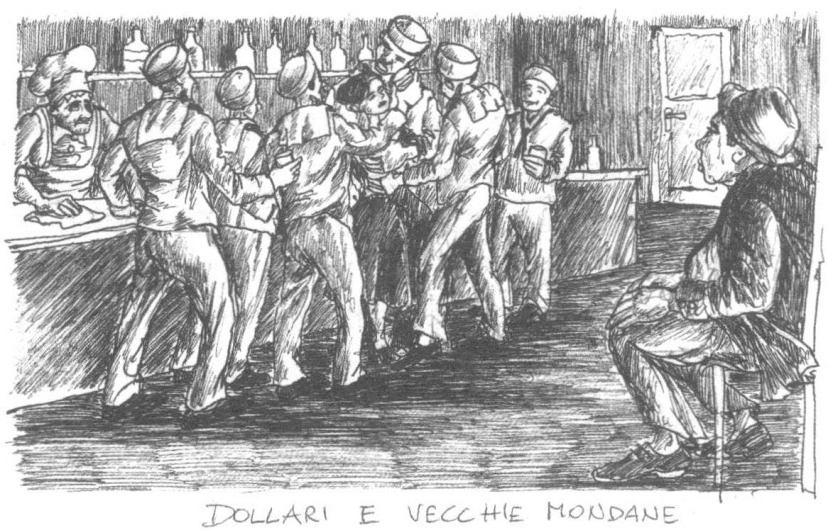

美元和老妓女

晚饭过后,埃马努埃莱就对着玻璃拍起了灭蝇拍。他三十二岁,是个胖子。他的妻子约朗达正在换袜子,准备出去散步。

玻璃窗外是一片被摧毁的空地,那里有个老的免税港,朝着大海,是个下坡,夹在两侧的屋子中间。海正在变黑,小路间升起一阵疾风。六个从抛锚在港口外的“深安多阿[1]号”美国驱逐舰下来的水手,来到“迪奥杰内的木桶[2]”酒馆里。

“六个美国人去了费利切那里。”埃马努埃莱说。

“是军官吗?”约朗达问。

“是水手。这样更好。快点。”他拿起帽子,原地转着圈,怎么都找不到外衣的袖子。

约朗达已经穿完了那只吊带袜,正在把跳出来的胸罩肩带藏起来。

“好了。我们走吧。”

他们贩卖美元,所以想问那些水手是否能卖给他们一些。但他们是正经人,尽管是贩卖美元的。

在被摧毁的空地上,种了几株棕榈树。仿佛是为了愉悦一下气氛,风一吹,棕榈树树叶就像给吹乱了头发,一副沮丧到绝望的模样。空地中央灯火辉煌的便是“迪奥杰内的木桶”酒馆,尽管反对派的议员抗议说这酒馆破坏了景色,老兵费利切还是获得了政府特许权,弄了这么一家酒馆。它是木桶形状的,里面有吧台和酒桌。

埃马努埃莱说:“这样,你先去,看看情况,先把话谈起来,问他们愿不愿意换。如果你去,这事儿更好办,他们很快就会同意的。这时候我再出面,就可以谈价钱了。”

在费利切那里,这六个人把吧台从一头到另一头全占满了,那些白裤子,还有那些撑在大理石台面上的胳膊肘,让他们看起来就好像是十二个人一样。约朗达走上前,她看见那十二只眼睛在自己身上转来转去,听见那些紧闭的嘴巴一边嚼着一边哼哼着。他们大多是些营养不良的瘦高个,套在那些白色的巨大衬衫里,头顶上戴着那种小帽子,但她身边有个家伙,高两米,有着苹果似的腮帮,锥状的脖子,即使穿着制服,就跟光着身子一般。他有两只滚圆的眼睛,眼珠子上上下下地转着,从碰不到边缘。约朗达又把总爱跳出来的胸罩肩带收了进去。

费利切在吧台上,戴着厨师专用的大帽子,一双眼睛困得都浮肿了,正在火急火燎地倒着酒。他奸笑着跟她打了个招呼,那张修鞋匠的脸,即使被剃了胡子也总是黑黑的。费利切会说英语,于是约朗达就说:“费利切,你跟他们说说,问他们想不想换美元。”

费利切闪烁其词地继续奸笑着。“你跟他们说。”他说道。并让一个长着沥青色头发和洋葱色脸庞的小伙子把新出炉的比萨和炸糕送到前面去。

约朗达周围挤满了这些穿着白衣服的瘦高个,他们嚼着东西,发出一种非人类的哼唧声,都看着她。

“Please[3]……”她说,边说还边打着手势,“我,给你们,里拉……你们,给我,美元。”

那些人继续嚼着。那个长着公牛脖子的大个子笑了。他的牙白极了,白得都看不到间隙。

一个矮子开出路来,脸膛黑得像个西班牙人。“我,美元,给你。”他也打着手势说,“你,和我上床。”

然后他又用英语把整句话重复了一遍,其他人都笑了好久,但笑得很有分寸,一边继续嚼着嘴里的东西,一边继续盯着她看。

约朗达转向费利切。“费利切,”她说,“你给他解释一下呀。”

“Whisky and soda.[4]”费利切用奇怪的发音说道,他让杯子在大理石台面上打着转,要不是因为他这么困,他的奸笑一定会很讨厌的。

于是那个巨人就说话了。他有着铁浮标一般的声音,就好像海浪把浮标上的铁环拍跳起来的那种声音。他为约朗达点了喝的东西。他从费利切手里拿过杯子,送到约朗达面前。不知道那玻璃酒杯的细脚为什么没有被他粗大的手指捏碎。

约朗达不知道该怎么办了。“我里拉,你们美元……”她重复道。

但那些人早就学过意大利语了。“上床。”他们说,“上床就有美元了……”

就在那时,她丈夫进来了,他看见那一圈蠢蠢欲动的后背,他妻子的声音从那里面传了出来。他挤到吧台前,“嘿,费利切,跟我说说怎么回事。”他说。

“我请你喝点什么?”费利切问道,他疲惫地奸笑着,嘴旁的胡子是他两小时前刚剃过的,可现在又重新长出来了。

埃马努埃莱把帽子从沁着汗的额头上摘了下来。他一跳一跳地,想看看那一堵后背做成的墙后面究竟在发生什么事儿。“我的妻子,她在干什么?”

费利切爬上一个凳子,伸着下巴看了一眼,跳了下来,“她还在那里头。”他说。

埃马努埃莱为了能呼吸得顺畅些,松了松领带结,“你跟他说,叫他让一下。”他说。但费利切正顾着骂那个洋葱脸色的小伙子,因为他托盘里没放炸糕。

“约朗达……?”她丈夫喊道,努力往两个美国人中间的空隙里钻;结果他下巴先是被一只胳膊肘顶了一下,后来胃也给顶了一下,两下之后就给顶了出来,又只好在那一圈人外面蹦蹦跳跳的了。一个颤颤巍巍的声音从人群深处回应了他:“埃马努埃莱……?”

他清了清嗓子,“怎么样……?”

“好像,”她说道,就好像在用电话说话一样,“好像他们不想要里拉……”

他保持着镇静,一手敲着大理石台面。“啊,不想吗……?”他说,“那你出来好了。”

“我这就出来……”她说。她在那一排人墙中努力地划动着胳膊。但有什么东西阻碍了她。她垂下目光,但见一只大手从下面捧住了她的左乳房,一只有力而柔软的大手。长着苹果腮帮的巨人正堵在她面前,他的牙齿就像眼球一样闪闪发光。

“Please……”她说,说得很慢,试图摆脱那只手,并对埃马努埃莱叫道,“我这就来。”然而仍被拦在那中间。“Please,”她重复道,“Please……”

费利切把一个杯子递到埃马努埃莱鼻子下面。“我能为你做什么?”他低下戴着厨师帽的头问道,十指张开撑在吧台上。

埃马努埃莱望着空处。“有办法了。等等。”他出去了。

外面的路灯已经亮起来了。埃马努埃莱跑着穿过马路,来到拉玛尔摩拉咖啡店,张望了一番。经常打“三七”纸牌的那伙人不在。“你来打一局,马努埃莱[5]!”他们说,“你脸色不好啊,马努埃莱!”他早已跑走了。他一口气跑到巴黎酒吧。他一边在桌子中间转来转去,一边不停地把拳头砸在另一只手的掌心里,最后只好悄悄跟老板问话。那人说:“今晚还没来。”他转身就跑。老板哈哈大笑,去和收银员解释是怎么回事。

在百合花酒吧里,当那个帽子一直扣到颈子上的大胖子不知道为什么事气喘吁吁地闯进来时,博洛尼亚女人因为静脉曲张的折磨,刚刚在桌下把腿伸开。

“你过来,”他边说着,边牵起她的一只手,“你赶紧跟我来,很紧急。”

“马努埃里诺[6],你怎么啦?”博洛尼亚女人道,睁大了黑色短刘海下那双布满皱纹的眼睛,“都这么多年过去了……你这是怎么啦,马努埃里诺?”

但他已经拉着她的手跑起来了,她吃力地跟在他后面,在那条露了一半大腿的贴身衬裙里,一双臃肿的腿跌跌绊绊地走着。

在电影院前面,他碰到了疯女人玛利亚,她正在给一个二等兵拉皮条。

“好嘞。你也来。我带你去找美国人。”

疯女人玛利亚甚至都没等他说第二遍,轻轻地拍了拍二等兵,然后就扔下了他,挨着埃马努埃莱跑了起来,她麻絮般的红头发迎风飘荡着,含情脉脉的眼神把黑暗都撕穿了。

在“迪奥杰内的木桶”酒馆里,情况并没有什么改变。在费利切的货架上,多了好些空瓶子,杜松子酒已经全给喝掉了,比萨也要吃完了。两个女人和埃马努埃莱突然闯进酒吧,他推着她们的背把她们推到人群里,水手看见他们中间突然冒出来两个女人,于是就嚷嚷着跟她们打起了招呼。埃马努埃莱栖在一张凳子上,累得不行。费利切给他倒了点烈酒。一个水手从那堆人中抽出身来,过来拍了一下埃马努埃莱的肩。其他人也友好地望着他。费利切正和他们说着他什么。

“嗯?”埃马努埃莱问道,“你感觉这事怎么样?”

瞌睡的费利切带着他那永恒的奸笑,说:“怎么说呢!至少要六个……”

情况没有好转,的确如此。疯女人玛利亚爬到一个有着胎儿般脸蛋的瘦高个脖子上去,她穿着那条绿裙子,全身上下扭着,活像一条快要蜕皮的蛇;博洛尼亚女人用她的乳房把那个矮小的西班牙人埋掉了,然后完全像母亲那样哄着他。约朗达仍没有现身。一个男人的庞大肩背总挡在他跟前,遮住了他的视线。埃马努埃莱气急败坏地向那两个女人打着手势,叫她们不要犯傻,叫她们帮忙想想办法;但那两个女人好像早就忘记自己是来干吗的了。

“嘿……”费利切说,他站在埃马努埃莱背后偷偷地观察着一切。

“你说什么?”埃马努埃莱问,但酒店老板早就训斥起那个小伙子来了,因为他擦玻璃杯时手脚不够快。埃马努埃莱转过身来,看见又有新的水手来到酒吧里。现在大概有十五个人了。“迪奥杰内的木桶”酒馆很快就被微醉的水手堵得水泄不通;疯女人玛利亚和博洛尼亚女人混在那团喧闹中间:一个女人从一个人的脖子跳到另一个人的脖子上,在空中挥舞着她猴子一般的双腿,另一个女人带着被口红固定住的异样笑容,像老母鸡那样把稀里糊涂的水手拢在自己的胸前。

埃马努埃莱不时看见约朗达在那群人中间转来转去,然后又没了影。约朗达常常感到自己就要被她周围的那些人打翻过去,但每次她都发现那个牙齿和眼球都很白的巨人就在自己身边不远的地方,于是每次她都感到非常踏实,虽然也不知道为什么。那个男人总在她身边,他活动起来身段十分柔软,在他静止不动的白色制服下,那巨大的身躯应该会像猫那样沿着蠕动的肌肉摆动;他那徐缓升起又降下的胸膛,就好像充满了海面上那非凡的气息。然后突然,他那浮标深处石头般的声音,用一种不同寻常的节奏,隔着很远说出一些话来,接着飘出来一首气势恢宏的歌,每个人都原地转了起来,就好像有音乐一般。

就在那时,熟悉店里每个角落的疯女人玛利亚,被一个长着小胡子的水手搂在怀里,正朝酒店后间的小门方向,用脚踢出一条路来。费利切刚开始的时候并不想让他们开门,但他们身后河水一样的人流,把他们给挤了进去。

埃马努埃莱蜷在他凳子的顶端,用那水栖动物般的眼睛瞅着眼前的场景。“那边怎么回事呀,费利切?那边是怎么回事啊?”但费利切也不理他,正琢磨着怎么吃的喝的全没了。

“你到瓦尔齐利亚酒吧里去,叫他们借我们一点喝的,”他跟洋葱小伙子说,“什么都行,哪怕是啤酒。还有点心。快点儿!”

约朗达呢,这个时候被挤到了小门那边。那里有个小房间,很干净,而且有个小帘子,房间里有张小床,床上很整齐,有张天蓝色的床罩,还有个盥洗池,以及所有该有的东西。于是那个巨人就开始把其他人往外赶,镇静而果断地用他那双大手推着别人,把约朗达拦在自己的身后。但是水手们不知道为什么,都想留在小房间里,巨人水手每把一浪推出去以后,同时又会退回来一浪,但是退回来的人越来越少,因为总有什么人累了,就留在外面了。约朗达对巨人的所作所为非常满意,因为这样她就能更自在地呼吸了,还能把总是跳到外面来的胸罩肩带收进去。

埃马努埃莱也在观察着。他看见巨人的双手把人们推到小门外去,而他的妻子却失踪了,所以她肯定是在那里头,他还看见其他水手潮涌似的涌进门,但每涌一次都会少一两个人——先是十个人,然后九个,再然后七个。从现在起再过多少分钟巨人就能把那门关上了?

于是埃马努埃莱跑了出去。他穿过了广场,就像在参加套袋赛跑一般。在停车场上有一列出租车,司机们都在打瞌睡。他从一辆跑到另一辆,叫醒了所有的司机,跟他们解释他们该怎么办,如果有什么人没搞明白,他还会大发一通脾气。于是出租车就一辆辆地朝着不同方向驶去了。就连埃马努埃莱也踩在一辆出租车的踏脚板上,搭顺风车出发了。

巴奇,老马车车夫,听到有动静,便在那高高的马车夫座位上醒了过来,赶紧跑过去打听有什么路能跑。像他这种做这一行的老狼,很快就什么都明白了,他爬上马车,叫醒了他的老马。巴奇的马车吱吱嘎嘎地离去以后,广场上彻底空掉,也安静下来,只有从老自由港空地上的“迪奥杰内的木桶”酒馆里传来的噪声。

在“伊利斯”酒吧里,姑娘们正在跳舞。那里都是些未成年的少女,她们有着小花一样的嘴唇,紧身的毛衣衬出了她们圆球一般的乳房。埃马努埃莱可没耐心等她们跳完舞。“嘿,你!”他对一个姑娘说,她正在和一个额头被头发盖住的伙计跳舞,“你想找什么?”那伙计对他说。其他三四个伙计都已经围上来了,他们都长着拳击运动员的脸,鼻子一抽一抽的。“你赶紧走,”司机对埃马努埃莱说,“这里也要闹事。”

他们去了潘德拉的家,但她不想开门,因为她有客人。“美元。”埃马努埃莱喊道,“美元。”她打开门,穿着一件好像希腊神话中的那种晨衣。他们把她从台阶上拖下来,又把她塞进了出租车。接着他们又扫荡在海边牵着狗散步的巴里拉,在旅客咖啡店里脖子上围着狐皮领子的“漂亮宝宝”,在和平旅店里叼着象牙烟嘴的贝楚安娜。然后又和“睡莲”酒吧的老板娘找到了三个新来的,她们笑个不停,还以为要去乡下郊游。他们把所有的姑娘都装上车。埃马努埃莱坐在前面,给挤在后面女人的聒噪声搞得心神不宁;而司机只是担心她们会把汽车的板簧压坏。

突然,路中央冒出一个家伙,就像想被汽车轧过去一样。他做了个停车的手势。原来是那个长着洋葱脸的小伙子,他扛着一箱啤酒,还有一盘点心,他想搭个车。车门一开,小伙子就连同箱子和一身的东西一下子给吸了进去。汽车又开了。夜游的人睁大了眼睛,望着那就像要急救一样疾驰而去的出租车,车里面传出链条一般刺耳的叫声。埃马努埃莱不时听到什么东西发出吱吱嘎嘎的声音,声音拖得很长,他就对司机说:“你看一下肯定是出什么故障了,你没听见什么声音吗?”司机摇摇头,说:“是那个小伙子。”埃马努埃莱擦了把汗。

出租车在“迪奥杰内的木桶”酒馆前停了下来,小伙子第一个冲了出去,他高举着托盘,另一只胳膊下夹着箱子。他的头发直挺挺的,那双眼睛占了半张脸,下车后他像猴子那样一跳一跳地跑开了,因为他身上连一颗纽扣都没有了。

“费利切!”小伙子大喊道,“都在这里!我可什么都没让她们拿!你要知道她们都对我做了些什么,费利切!”

约朗达还在那个小房间里,那个巨人还在玩那个推门的游戏。现在只有一个人还非要进去,他喝了个酩酊大醉,每次都被巨人的双手给弹了回来。新到的这一拨人就是在那个时候进去的,而已经疲劳不堪的费利切为了能看得更清楚,便爬到凳子上站着,他看见一大片白色小帽子中间不时会露出一个个的口子,从口子里一会儿冒出一顶羽毛帽,一会儿拱出一个裹着黑丝绸的屁股,一会儿踢出猪蹄子般的一条肥腿,一会儿露出一双衬有花饰的乳房,一切就像气泡一样时隐时现。

就在那时,传来一阵急刹车声,四五六辆出租车组成的一整条车队来到酒馆门口。从每辆出租车里都下来一些女人。先是“风情万种”,她梳着优雅的发型,正端庄地走上前来,那双近视的眼睛转个不停;然后是西班牙女人卡门,全身裹着纱,脸就像骷髅一样被挖空了,那瘦骨嶙峋的髋部像猫科动物一样扭动着;接下来是瘸子乔瓦内萨,她正拄着把中国小伞一瘸一拐地走着;还有“长巷”的黑女人,她长着黑人的头发和多毛的双腿;还有“小老鼠”,穿了一件画着各种香烟牌子的裙子;还有服硫酰胺的女人米莱娜,她的裙子上画着纸牌;还有“吮狗”女人,她满脸的疖子;最后是“致命女人”伊涅斯,她的裙子上绣了一圈蕾丝花边。

这时传来什么东西在地面上滚的声音,那是巴奇的马车,马已累得半死;马车停下来,那里面也跳出一个女人。她穿着肥大的天鹅绒衬裙,裙子绣有镶边和饰带,胸脯被项链围绕着,脖子上是一条黑色细带,耳朵上挂着饰有古文的坠子,戴着一副有镜脚的眼镜,还有一顶黄色的假发套,发套上是顶火枪手的帽子,帽子上有玫瑰、葡萄、小鸟,还有一团鸵鸟的羽毛。

在“迪奥杰内的木桶”酒馆里,又冒出来一群水手。一个在拉手风琴,一个在吹萨克斯管。酒桌上是跳舞的女人。不管他们做了怎样的努力,水手总是比女人多,而且只要伸出手去,总能碰到一半屁股,一双乳房,一条大腿,就好像走丢了一般,都不知道是谁的——悬在半空中的屁股,膝盖前的乳房。那些像爪子一样毛茸茸的双手在人群中胡乱摸索着,而另外那些手,长着尖尖的红指甲,颤颤巍巍地偷偷伸进水手外套下面,解开纽扣,抚摸着肌肉,在隐秘处摩挲。嘴唇近乎是在空中飞驰相遇,像带着甜味的舌头和粗糙的吸盘那样吸附在耳朵下面,用口水舔吮并腐蚀着皮肤,嘟起巨大的胭脂红色嘴唇,一直舔到鼻孔。下面好像有无边无际的无数大腿在四处滑动,就像一只巨大章鱼的触角,一些腿钻进另一些腿之间,在大腿和小腿的撞击中像蛇一般地游移着。然后就好像一切都散落在了他们的手里,有人在手里找到一顶饰有串串葡萄的帽子,有人找到一条花边内裤,有人找到一口假牙,有人找到裹在脖子上的一条袜子,有人找到一条丝巾。

现在只剩下约朗达一个人和巨人水手留在房间里。门被钥匙锁上了,她在盥洗池上面的镜子前梳着头发。巨人走到窗子前,拉起窗帘。外面是黑黢黢的海岸区,堤道上立着一排路灯,在水中映出了倒影。于是巨人就唱起了一支美国歌,歌中唱道:“白昼已尽,夜晚降临,天空碧蓝,钟楼起鸣。”

约朗达也来到玻璃窗前,望着外面,他们的手在窗台上碰着了,就那样一动不动地靠在一起。有着铁一般声音的大个子水手唱道:“上帝的子孙们,我们同唱哈利路亚。”

约朗达重复道:“我们同唱哈利路亚,哈利路亚。”

此时,埃马努埃莱正焦躁地在水手中间走来走去,他怎么都找不着妻子,同时还得躲开时不时会落在他怀里那些看不清面目的女人。突然他走到一群司机面前,他们正在找他,要他给他们跑的路付钱。埃马努埃莱满眼是泪;可如果他不付钱,他们就不放他走。就连老头巴奇也赶到这边来,挥着他巨大的赶马鞭。“如果您不付我钱,我就把她带走。”

就在这时传来了口哨声,原来是警察包围了酒馆。“深安多阿号”驱逐舰的巡逻队头戴盔帽手持步枪,把水手一个个地弄了出来。与此同时,意大利警车也停在店前,他们把所有的女人都抓上车带走了。

水手被命排成队,向港口行进。这时满载女人的警车从他们跟前经过,女人和水手都夸张地挥舞着胳膊,告起别来。站在队首的巨人高昂地唱了起来:“白昼已过,太阳下沉,我们同唱哈利路亚。”

约朗达在警车里缩在“风情万种”和“吮狗”中间,听见他的声音飘过,于是也唱起歌来:“白昼已逝,工作完结,哈利路亚。”

于是所有的人都唱起了那支曲子,水手和女人,他们中的一些要上船,另一些要去警察局。

在“迪奥杰内的木桶”酒馆里,老兵费利切堆起了酒桌。被遗弃的埃马努埃莱坐在一张凳子上,下巴抵在胸前,走了形的帽子贴在颈子上。他们差点儿也把他逮走,但指挥这一次行动的美国海军军官询问了一下周围的人,做了一个让他留下的手势。而他本人,海军军官,也留了下来,于是现在店里就只剩下他们两个人了——在那张凳子上悲痛万分的埃马努埃莱,还有站在他面前,双臂交叉护在胸前的海军军官。当他确定只剩下他一个人时,军官就摇了摇那胖子的胳膊,跟他说起话来。费利切靠过来当翻译,他那张修鞋匠的黑脸继续奸笑着。

“他说你能不能也给他找个姑娘。”他对埃马努埃莱说。

埃马努埃莱眨了眨眼睛,然后又把下巴垂在胸前。

“您,给我,姑娘,”军官说,“我,给您,美元。[7]”

“美元。”埃马努埃莱用手绢擦了擦脸颊。站起身。

“美元,”他重复道,“美元。”

他们一起出去了。天空中飞过深夜的云朵。堤道顶头的灯塔继续有节制地眨着眼睛。空气中仍洋溢着《哈利路亚》那支歌。

“白昼已尽,天空碧蓝,哈利路亚。”胖子和军官一边唱着这歌,一边在小路中央臂挽臂地走着,寻找一个可以彻夜狂欢的地方。

[1]原文为Shenandoah,是北美印第安人的一个土著语,有多种含义,比如“星星的女儿”“森林里的鹿”等。

[2]迪奥杰内是古希腊犬儒派的哲学家,拒绝一切享受,赤裸着身子,住在木桶里。

[3]英语,意为“请”“求求你了”。

[4]英语,意为“威士忌加苏打水”。

[5]为埃马努埃莱的昵称。

[6]同为埃马努埃莱的昵称。

[7]这两句话都是用意大利语说的。