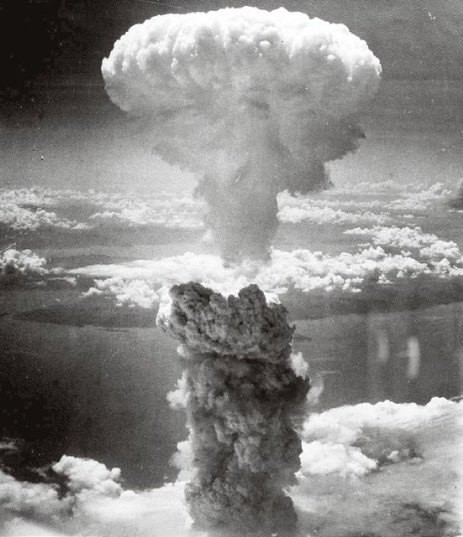

现代伦理学或旧伦理学所反映的对善良的追求均与社会进程共同发展。我们的文化,常常受到犹太-波斯(琐罗亚斯德教)价值观的影响,而后来主要受到希腊哲学思想的熏陶。对于正确行为的追寻在历史的每一个时期均有出现,同时它仍然在我们现代社会流行。而1945年8月在日本上空抛落的两颗原子弹震惊了世界,其动摇了当时人们内心的观念(图4-9)。很多在研发一线的核物理学家十分震惊,这可以反映在被捕的德国核能科学家在剑桥田庄中秘密获取的对话(von Schirach,2013),他们不敢相信竟然会用到这一“武器”。首位追溯原子弹发展历史的记者罗伯特·朱克(Robert Jungk)提到,原子弹的戏剧化冲击以及接下来由它导致的严重伤害,如随着遭受原子弹袭击的日本相关图片资料陆续披露而出,其反常地导致了“公民责任感的持续走低”。在他1963年出版的书中(Jungk,1963),朱克引用了1947年爱因斯坦发表的演讲,其最后沮丧地提到“公众要意识到核战争的危机”,而我们并不能阻止它或尝试着去全面抑制这样的警告。这样的经历深深地影响着两位德国哲学家,一位从纳粹德国逃离,而另一位则将人类的责任放进了研发的第一线,他们是汉斯·约纳斯(Hans Jonas)和京特·安德斯(Günther Anders)。

汉斯·约纳斯和京特·斯坦恩(Günther Stern,后来他自称为京特·安德斯)在弗莱堡从学生时代开始就认识彼此,当时胡塞尔和海德格尔是他们的老师。作为犹太人,他们和汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)(她是这两位哲学家的好朋友,也许和他们都有着一段浪漫的故事)一样思索着大屠杀的严重后果。这个濒死的国家机器由邪恶、细碎的权力以及具有毁灭性的体制所驱动,这样的分析坚定了这两位哲学家的观点,这种长期的毁灭性后果源于体制的固有性质。虽然他们有着不同的哲学分析方法,如安德斯的《落后的人类》(The Outdatedness of Human Beings,1956)和约纳斯的《责任原理》(The Imperative of Responsibility,1979),这些思想家辨别出技术发展的核心元素与有权和无权之间的关系。原子弹、极端暴力和全能已经从根本上改变了我们对于“现代技术本质”(海德格尔的一个理论)的理解。未来不再是开放的;核武器的全球威胁变得普遍而长久(Anders,1984:108ff)。约纳斯因此重拾了进步的内在观点,这最早见诸启蒙运动时期的文献,同时揭示了进步的观点与发展原则的相互关系,这一直对如今的“自由市场经济”发展起到作用。另外一个重要的方面是约纳斯对于科技行动作用的感知,他认为未来的道德标准将与这些行动的程度相挂钩(Jonas,1984:64,199ff)。他期待一个“长期责任标准”的出现,于是强调了任何带有长期影响的技术问题之重要性。但是,约纳斯也认为认识是前进在这条道路上的第一步,他写道:“一旦风险未知,你不知道需要保护什么以及为何保护……”那么,“我们只能在危急关头才反应过来什么是危险的”(Jonas,1984:63)。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图4-9 1945年8月9日在长崎上空爆炸的原子弹——“胖子”。图片来自https://de.wikipedia.org/wiki/Atombombenabwürfe_auf_Hiroshima_und_Nagasaki

京特·安德斯支持更为激进的观点。原子弹及其影响逐渐成为他的研究主题,其两本出版物深刻而简明地直指该主题,他的第一本书《核威胁:激进的考量》(Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen)出版于1972年,其中提出了核时代的理论,并通过揭露人类技术生产量与评估技术影响局限之间的巨大矛盾,公开抨击了社会对于灾难的漠视。他写道:“我们实际上颠倒了乌托邦的含义:当乌托邦不能生产想象时,我们同样不能想象我们生产了什么。”他称这样的矛盾为“普罗米修斯差距”[13](Promethean Gap),同时将造成这种漠视的原因归于“超越认知范畴”,即“超出引发行动的范畴,如禁止机制”(Anders,1984:96ff)。这一“超越认知范畴”的概念极好地与内在的人类行为以及环境状态(包括气候、微污染物、塑料工厂、滥用水资源以及生物灭绝和废弃物污染等)相契合。我们面对的是相同的问题产生机制和人类的防御策略,而安德斯用“漠视灾难”(blindness to the apocalypse) (Anders,2011)来形容这一体制。和约纳斯一样,在1962年核装备竞赛和古巴导弹危机下,他用了担惊受怕(fear)来形容并评论道:“关于核危机,一个恼人的事实是实际上导致这一危机产生的原因在于我们并没有或很少将其看作是危机,同时我们当然也不能将其与19世纪无产阶级受到的压榨与剥削相提并论从而感同身受。”因此,安德斯强调了极为基本的事情,即我们很难洞悉将来行动的影响。“超越认知范畴”实际上指的是:人类的大脑一开始便不是被设计来处理如此复杂的体系,我们的情感和共情系统在一定的临界点会自动失去作用。从我们的经验中便能窥之一二:我们能切实地想象735.2欧元,因为这些钱的概念深深地植根于日常生活中。但是人类的大脑如何能想象1.4万亿美元(在2008年金融危机时这笔钱瞬间蒸发)?或换句话说,1400个十亿或者1.4个百万的百万美元。这样的范围远超我们的认知。如果我们不能正确地评估财政价值,那么,我们怎么能够期望去正确认知有毒材料和核危机给我们带来的影响呢?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。