作为劳工的“玩家”:一项关于游戏代练的民族志研究

吴鼎铭 吴洁宜 张小雨[2]

摘要:在政治规划与商业力量的推动下,中国的网络游戏从媒体笔下的“电子可卡因”变成了兼具文化传播价值与经济效益的文化产业,迅速“迈进”人们的日常生活,并由此催生了游戏代练这一数字劳工群体。本研究通过网络民族志与深度访谈法,发现在代练劳动过程中,“玩”游戏从娱乐休闲活动转变为以营利为目的生产性技能,“玩家”沦为游戏产业流水线上的“零工”。以游戏代练为代表的互联网产业进一步拓展了劳动的边界和内涵,在全社会范围内实现数字资本的空间扩张,由此完成了对产业链底层数字劳工的实质性吸纳,实现了数字资本的加速增值。从劳动视角研究游戏产业,不仅可以帮助我们重审游戏研究的学术价值,同时也可以帮助我们进一步理解互联网产业发展的资本逻辑与发展进向。

关键词:游戏代练;数字劳动;《王者荣耀》;资本增值

网游代练,是指受雇于游戏“玩家”,在指定的时间范围内帮助他们提升游戏角色等级,解锁高级虚拟武器装备的有偿行为。代练与“玩家”之间是一种明确的,但不受法律保护的雇佣关系。与凭借个人喜好和兴趣参与游戏的行为有所不同,游戏代练从一开始就以获取利益为目的,并接受着游戏公司和代练工作室的双重剥削。这些为生计而玩游戏的“玩家”成为游戏产业链中最底端,也是虚拟世界中最为快乐的数字劳工。近年来,网络游戏产业的发展、国家对游戏产业的大力支持,以及廉价的人力劳动成本等多种因素催生了规模庞大、面向全球的代练产业链,中国也一举成为全球网络游戏代练的中心(胡冯彬,2020)。笔者在淘宝平台以“代练”为搜索关键词,发现一共有4400家网店从事代练业务,其中,销量最高的一家累计成交2 565 554次,收到评价累计85.3万次。有媒体调研发现,仅《王者荣耀》这一个游戏就足以催生出庞大的代练群体,天猫一家专门从事这款游戏的代练超百万订单,打手月入超5万(温婧,2017)。“光明时评”网站评论甚至用“野草疯长”来形容网络代练产业的现状(熊志,2021)。那么,代练群体从何而来?代练劳动过程是什么样的?代练劳动研究如何帮助我们重新理解游戏的理论价值?围绕以上三个研究问题,本文采用网络民族志与深度访谈法,深入挖掘与分析“玩家”的劳工化现象,展现这一广泛存在且备受争议的社会现象,从而推动“数字劳工”的本土化研究。

一、文献综述

(一)数字劳动理论

劳动是经典马克思主义学说体系中的核心概念与分析基础。马克思认为劳动是人类有意识地制造使用价值的生命活动,同时也是人类区别于其他生物的本质。在《资本论》中,马克思说道:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来中介、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”(马克思,2008:207-208)不过,劳动过程总是在一定的社会语境与历史条件中进行的,不可能独立存在。在资本主义条件下,生产劳动服务于剩余劳动生产与资本增值的过程,因此,劳动表现为一种强制性的活动、一种社会结构的奴役性行为。

新左翼经济学家达拉斯·斯迈兹(1974)将劳动的概念引入传播研究,提出“受众”观看广告的过程即创造受众需求的商业推销过程,这一过程促进了商品流通过程中分配与消费这两个环节的缝合。从这个角度而言,观看电视的活动可以看作“受众”促进媒介产业资本累积的劳动过程。随着资本生产技术的发展与信息技术的扩散,学者玛瑞齐奥·拉扎拉托(2006:139)进一步拓展了资本主义劳动的内涵,提出信息时代的劳动不仅包含物质生产,同时还包括“生产商品的信息和文化内容的劳动”,以及并未被传统划入“工作”领域的活动,比如“界定和确定文化和艺术标准、时尚、品味、消费者指针以及更具有策略性的公众舆论等不同信息项目的活动”。换而言之,后工业社会的基本特征是传统产业工人的日益萎缩与信息化、知识化的新中间阶级队伍的壮大,传统劳动工人群体之外的人群越来越多地被纳入被剥削的对象。其后,来自奥地利的学者克里斯蒂纳·富克斯(2012)总结了商业资本剥削“数字劳工”的三种方式:其一,强迫性。随着日常交流与社会关系的网络化与数字化,人们不得不使用互联网。其二,异化。互联网公司而非用户自身占有平台,并从中获取利润。其三,produser(生产性使用者)的双重商品化。使用者本身是一种商品,使用者所生产的信息也是一种商品。可见,互联网产业的发展形成了一种更为隐蔽的资本累积模式,它不仅依靠公司员工进行日常经营,同时还将普罗大众的文化知识、闲暇时间、社会关系、兴趣爱好等等原本独立于商业市场运作的私人领域都纳入资本生产体系,成为推动资本累积过程的重要一环。

(二)作为数字劳动的游戏

从物质文化史的角度来看,数字游戏本身是在工业社会流水线与资本主义双重作用下产生的商品,从产生、创作到销售,都与整个社会息息相关(刘梦霏,2020:169)。因此,从数字资本运作的角度对游戏产业进行研究,成为游戏研究和数字劳动研究的重要分支。学者朱利安·库克里奇(Julian Kücklich,2005)在研究网络游戏生产的过程中,发现一些游戏玩家会积极参与游戏内容设计,比如添加新的武器、游戏角色甚至游戏剧情,以提高游戏过程的乐趣,并将改善后的游戏发布到网络上与他人共享。对于游戏公司来说,吸纳游戏玩家进行游戏改良,不仅可以使游戏产生更持续的吸引力,提升玩家的忠诚度,而且这种改良也是电子游戏产业的重要创新来源,可以为公司节约大量研发与营销成本。那么,是什么动力吸引着玩家主动为游戏公司做无偿贡献?库克里奇发现,游戏公司在商业宣传中弱化了对利润的追求,强调对高质量游戏体验的提升,从而驱使玩家加入这一过程,同时,开拓参与渠道,激活玩家在游戏社区中的参与感与认同感。由此,在游戏产业中,娱乐与工作之间的界限越来越模糊,库克里奇将这些参与游戏改良的玩家称为“玩工”(playbor),以凸显互联网娱乐产业中数字劳动的游戏与享乐特征。

“玩工”这一概念的学术价值在于将“游戏”与“劳动”这两个原来处于对立的概念相互勾连,并挖掘了二者潜在的逻辑关系,为游戏研究打开了全新视野。从“玩工”的种类来看,分为“普通玩工”“电竞玩工”“金币农夫”和游戏“代练”,四者构成了玩工产业链的核心群体(吴鼎铭,2017)。具体到个案研究,学者曹书乐(2020)通过对《阴阳师》手游“玩家”的氪金动机进行研究发现,围绕IP的跨媒介叙事和同人创作,游戏公司将玩家转化为“粉丝”,让他们对虚拟角色产生“爱”与“羁绊”,从而成为一名忠诚的“玩工”。学者宋嘉伟(2020)发现,游戏的预编程叙事任务将玩家从休闲者转化为“休闲劳工”,他们沉浸于低难度的盲盒、评分等活动策略之中不可自拔。

中国的“金币农夫”以及他们的“打金”活动一直以来都是西方游戏研究领域的热点问题。在西方学者看来,他们的真实身份往往与中国底层劳动人民挂钩(Dibbell J,2006)。这些研究通常将“打金”劳动者建构为一种重复劳动且收入卑微的年轻男人,招聘“打金”的企业则被描述为令人不安的第三世界环境,作者在观点中时常透露出一种同情的态度。但是,“打金”中精明、微妙、高科技或是进步的层面却未被展现(Nardi B A & Yong M K,2010)。这一观点在学者胡冯彬对游戏代练的研究中也有所体现,他提出:网游代练群体是数字时代的边缘人,他们必须面对由社会、文化和技术所带来的边缘化压力。但也有学者的研究提出另一种趋势:许多新的经验材料都表明,中国的金币农夫不但充满智慧且接受过正常、良好的教育(Liboriussen B,2016)。可见,游戏产业的劳动力吸纳范围进一步得到拓展。

从研究视角来看,学者曹书乐(2021)总结了“游戏”与“劳动”研究的三个维度,分别是将游戏视为媒介,即将“玩游戏”这种媒介使用行为视为一种为数字资本服务的数字劳动;将游戏视为文化,即将游戏粉丝的攻略创作、模组创作等行为视为具有生产价值的劳动;将游戏视为场域,在其中,电竞选手、游戏主播、金币农夫等清醒地意识到自己通过游戏中各种形式的劳动来获取报酬,由此,游戏成为一个劳动空间。

上述研究有效拓展了劳动与游戏研究的想象力,丰富了游戏研究的层次感,给本研究提供了重要的理论启示。但这些研究仍存在两方面不足:第一,将游戏研究抽离出中国特殊的政治经济语境,无法帮助我们理解游戏在中国极为特殊的地位,因而无法解释游戏劳动化与“玩家”劳工化过程的背后驱动力;第二,对网络游戏领域中广泛存在却不为“局外人”所知的“代练”群体的研究尚不足。代练劳动群体的形成与中国游戏产业的繁荣紧密相关,对代练的日常实践进行深入研究,可以更全面地反映出游戏产业的整体逻辑,同时也有助于丰富我们对游戏与劳动之间的逻辑关系的理解。

二、研究对象与研究方法

在当下,代练劳动普遍存在于《英雄联盟》《王者荣耀》《绝地求生》等多人联机在线竞技类(multiplayer online battle arena,MOBA)游戏,以及《魔兽世界》等大型多人联机在线角色扮演类游戏(massive multiplayer online role-playing game)。这些游戏具有以下共同特点:第一,允许多个玩家同时在线,并通过玩家间相互配合来完成游戏进程或竞赛,并在此过程中形成“工会”或“战队”等虚拟团队形态;第二,采用积分制,积分的高低决定玩家等级,玩家等级的增加能够解锁新场景或新技能,从而提升战斗力与趣味性。本研究选取了手游《王者荣耀》领域中的游戏代练作为主要观察与分析对象。

《王者荣耀》是腾讯游戏与天美工作室出品的一款手机游戏,于2015年进入游戏市场。《王者荣耀》游戏模式模仿端游《英雄联盟》,但其游戏难度比《英雄联盟》更低、更易操作,因此,吸纳了一批转向手游的MOBA端游老玩家,同时也因其即时、刺激的游戏体验吸引了不少新用户。依附于腾讯的QQ、微信两大社交软件,《王者荣耀》获得了其他手游所难以匹敌的推广力度。在社交网络的扶持下,《王者荣耀》的游戏玩家如滚雪球一般越来越多。截至2020年11月,《王者荣耀》的日均活跃用户达到了1亿(佚名,2020),成为全球第一个日活跃用户日均“亿”量级的游戏产品,仅2020年,它在全球App Store和Google Play合计营收达人民币24.5亿美元(王者君,2021)。

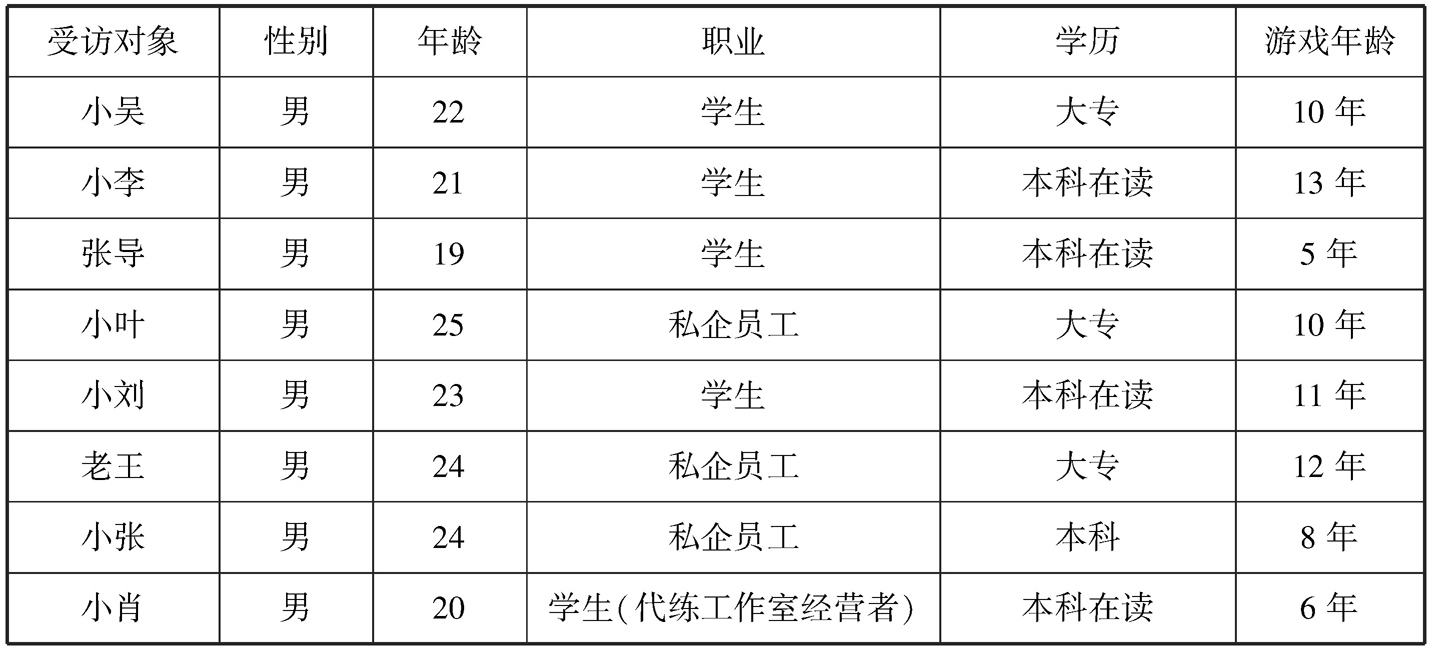

为了进一步揭开代练劳动的“黑箱”,本研究采用网络民族志方法与深度访谈法,旨在通过参与式体验更加贴切、直观地了解代练群体的实际操作与内心感受。为此,本研究调查团队从2020年12月开始购买《王者荣耀》代练服务,并参与《王者荣耀》代练App平台、QQ群、贴吧与微博“超话”,切身了解代练的劳动经历与劳动过程。同时,为弥补网络民族志过程中研究者个体体验的局限性及主观性,从而做到更加客观、全面地阐述与理解代练这一玩工群体的行业现状与个体劳动状态,研究者根据游戏年龄、服务类型以及不同定价等级,选取了8位《王者荣耀》代练进行访谈,他们的职业分布在学生、公职人员、设计行业、建筑行业从业人员等领域。访谈主要通过电话、微信、QQ等即时通信软件进行。

表1 受访代练者基本信息

三、网络游戏在中国:从“电子可卡因”到文化产业

从20世纪90年代至21世纪初,在中国的主流媒体报道中,网络游戏一直以来都与“不良少年”“离家出走”“网瘾”“自杀”“抑郁”等一系列贬义词联系紧密,成了社会教育与家庭问题的替罪羔羊。比如《人民日报》上的相关报道曾如此表述:“百万中小学生宣誓告别包括电子游戏厅在内的‘两室三厅’,是‘救救孩子’的跨世纪之战。”(李让恒,1994)“沉迷网络游戏导致青少年视网膜裂孔、离家出走、打伤父母、自杀、杀死老师、杀死亲戚全家。”(冯瑄,胡畔,2006)“2000年讨伐电子游戏的社会舆论升到顶点。同年7月,国务院办公厅转发了七部委联合印发的《关于开展电子游戏经营场所专项治理意见的通知》,堪称史上最严苛的游戏限制政策:确定在全国开展三个月专项治理行动;各地停止审批电游经营场所,不得新增任何电游设备;对已有电游经营场所颁布9条禁令,除已有的选址远离学校、未成年人非假日禁入等,还禁止以任何名义‘利用电子计算机从事经营性电脑游戏活动’;以及‘任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附件的生产、销售活动’,严格限制‘进口电子游戏设备及其零、附件’。”(何威、曹书乐,2018)可以看出,在20世纪初,网络游戏在中国被媒体和家长视为网瘾的源头,是极具诱惑力和伤害性的“电子可卡因”(陈祖甲,1994)。

几十年过去,网络游戏在当代中国的政治经济层面又体现为另一种面貌:它是国家经济产业与文化产业的结合体。作为互联网时代的新兴文化产业,网络游戏产业在国家政治层面首先被建构为一项具有传播中国传统与历史文化、建构大众对中华民族的文化认同的新兴文化产业,对于培养玩家的“民族性”与爱国情怀来说十分重要,这为国产网络游戏发展提供了一种基于民族主义考量的合法性来源。不仅如此,网络游戏还被媒体描述为对外输出中国文化、展示中国软实力的重要途径,如《光明日报》评论称:“以中国传统文化、价值观、社会导向为基准创作的原创网游,是中国文化、中国精神的载体,也是中国文化走出去,影响世界的一条有效道路。”(颜维琦、李苑,2012)

为此,国家出台了一系列政策支持国产网络游戏的开发,其中影响力较大的政策为新闻出版总署颁布实施的“中国民族网络游戏出版工程”,其目的是在5年内促进100种自主开发的大型民族网络游戏出版物,凡列入其中的开发项目,都将获得新闻出版总署、文化部、教育部、财政部、国家税务总局、国家发改委等部门的简政放权与税收优惠(佚名,2004)。其中,颇受玩家欢迎的网游,如盛大网游《学雷锋OL》、光通公司的《水浒Q传online》、金山公司的《封神榜》、万向通信公司的《十面埋伏》等等,都是“技术民族主义”推动的产物。这些游戏公司往往打着“民族”的旗帜希冀获得游戏研发的政策倾斜与支持。不仅如此,玩家也在系列政策的推动下逐步转变为体制化的职业:“2016年发改委将‘开展电子竞技游戏游艺赛事活动’列入促进消费带动转型升级行动方案,教育部则把‘电子竞技运动与管理’增补为高等教育正式专业。”(何威、曹书乐,2018)2021年2月10日,中国人力资源和社会保障部颁布了连锁经营管理师等13个国家职业技能标准,明确规定了“电子竞技员”是一种新的职业,并指出,电子竞技员是指从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验及活动表演的人员。由此,网游玩家实现华丽转身,从“网瘾少年”变为具有展示价值与生产价值的从业人员,并受到官方认可。

而在市场经济层面,作为互联网时代经济发展的核心产业之一,网络游戏产业也是“最近几年中国文化产业奇迹中的奇迹,创造了丰厚的财富奇观,引起了巨大的资本想象”(向勇,2010)。据初步统计,互联网游戏产业在2005年的市场规模就达到了4.6亿美元,比上年增长52.6%(林雪峰,2006)。而到了2020年,中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元。其中,中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元,占比为75.24%;客户端游戏市场实际收入559.2亿元,占比为20.07%;网页游戏市场实际销售收入76.08亿元,占比为2.73%(中国音数协游戏工委 等,2021)。

新闻出版总署表示,网络游戏产业要兼顾社会效益与经济效益,政府在税收与投资方面给予优惠和支持,将扶持上海、北京、广东、成都4个国家级基地进行游戏研发与推广,如2012年上海市政府发布《上海市数字出版产业发展三年行动计划》,志在打造中国网游的“硅谷”(颜维琦、李苑,2014)。同时,政府设立“中国出版政府奖”、中国“游戏十强”等国家级游戏开发大奖,推动中国原创游戏的宣传推广与市场化(金凡,2004)。这一政治规划与商业力量的“共谋”使网络游戏从媒体笔下的“电子可卡因”变成了兼具文化传播价值与经济效益的文化产业,进而迅速“迈进”人们的日常生活。从个人的休闲时间到群体的交流时间,从年轻群体到幼小的儿童,从网吧到家庭再到学校,商业化网络游戏随处可见,而游戏代练正是在这种语境下迅速兴起,成为一个显在的社会现象。

四、从“玩家”到代练:网络游戏代练的日常劳动实践

狂热的游戏粉丝带动了游戏产业的迅猛发展,并促使代练行业成为不可替代的产业链一环。按工作内容来看,游戏代练一般分为两种:第一类是登录“老板”[3]账号,按照游戏规则所规定的晋级程序代替“老板”进行操作与竞技,以提升到相应的等级;第二类,登录“老板”账号,代替“老板”执行游戏剧情的进程(俗称“跑脚本”),以获取游戏设定所提供的装备或道具。前者需要代练具有熟练的技术支撑和竞技技巧,在劳动内容上更具多变性和挑战性;后者则更多依靠代练贡献大量时间,进行单调和枯燥的点击劳动。一位《魔兽世界》的代练者在访谈中谈道:

魔兽代练也分PVP(Player vs Player)和PVE(Player vs Environment),玩家对战和副本,也有代刷坐骑、代刷东西、代升级的……PVP我个人认为比较高端一些,PVE就是看谁伤害高,战术都是次要的,就是看装备,装备对PVE影响很大,对PVP可能稍微小一点。(来自受访对象小肖,受访时间:2021-02-26)

但无论是哪一类型的代练劳动,都要求代练投入大量的时间、持续不断的重复手指动作,并长时间保持坐姿和画面直视状态。因此,对于代练来说,“玩”游戏从娱乐休闲活动转变为以营利为目的生产性技能,“玩家”沦为游戏产业流水线上的“零工”。

(一)游戏玩家的自我劳工化

根据本研究团队的调查,游戏代练从业者多为大学生或青年人,他们本身就是游戏爱好者,且拥有大量可自由支配的时间。对于他们而言,游戏技能是一种可以变现的资本,他们将代练视作一种技术型劳动。

2016年暑假那会刚高考完,9月份才读大学,然后也没有作业,比较无聊,就想着玩一个游戏看看。后面比较多人给我推荐《王者荣耀》,我就玩了。我刚开始玩的时候没有想做代练这个东西,压根就没想过。后面有朋友说你这么厉害你可以去做代练啊,然后我就去了解,就做了。大概是从2017年底开始的。(来自受访对象代练小刘,受访时间:2021-01-12)

兼职的话,就是赚点外快,用实力技术换钱啊,全职也就是相当于正常工作了,都为了钱吧。”(来自受访对象代练小肖,受访时间:2021-02-26)

当代练还是挺快乐的。打游戏的时候都挺快乐的。(笑)毕竟自己喜欢的事情嘛。我觉得做代练更像是游戏吧,但是又和普通玩游戏不同,代练对于我来说我更觉得是一种责任。别人选择信任我,我就不能让别人失望。(来自受访对象代练小刘,受访时间:2021-01-12)

网络游戏在青年群体中的普遍渗透,使“打游戏”成为他们日常生活不可或缺的一部分,而娴熟的游戏技能往往可以成为玩家值得炫耀和受人羡慕的资本。“网游代练者自诩这份工作既能玩又能赚钱,恰恰佐证了网游代练的本质正是数字劳动,通过游戏机制、代练产业链将代练者变成了‘积极的与交流的主体’,在生产玩家乐趣或体验的同时,也在为游戏商创造价值。”(胡冯彬,2020)换句说话,在利益的驱动下,游戏产业不仅将网民转化成为贡献时间的“玩工”,同时也将玩工吸纳进产业链之中,成为利益传输与循环的重要组成部分,实现了对代练的双重剥削。

(二)游戏技能的商品化

代练一般通过三种途径获取订单,分别为网络平台、游戏平台、代练工作室。第一种依靠流量优势为买卖双方提供信息咨询与交易服务,例如“代练通”“代练妈妈”“代练宝”等,其劣势在于买家与卖家间无法保证有效的交流,平台抽取近50%的中介费用,因此广受诟病,一般只是刚“入行”游戏代练的首选。第二种指代练通过游戏中的互动对话获取订单,其特点是代练直接面对“老板”,因此可以获取较高的收入。其劣势在于经常出现“黑单”的情况,即“老板不付钱,或者打手不退钱也不打”。(来自受访对象代练小叶,受访时间:2020-12-06)第三种则指代练依附于专门的代练工作室,可以获得相对稳定的订单来源和较为合理的代练提成。在过去,代练工作室通常需要一个固定场所以及电脑设备,而随着手机性能的大幅提升与社交软件的普遍使用,“网游”慢慢被“手游”代替,代练工作室也不再受到物理空间的束缚,日渐成为分散在各地的虚拟团队。工作室的经营者负责接单和分配,工作室员工负责完成代练服务。工作室能否持续运营取决于能否保证源源不断的订单以及所雇代练员工的完成效率。

在游戏中,不同的角色设定被赋予了不同的“职业”特色,在对战中发挥不同的技能,这也决定了选择不同“职业”的代练将面对不同的游戏剧情与对战技术。这种难度差异往往决定了代练的薪资水平。

每个职业的价格不一样,还有要看多久完成、装备好坏,这些也会影响价格……买家只看结果不看过程,价格基本就是考虑装备、职业、完成时间……没有完成或者超出时间的话,就扣钱或者退款。(来自受访对象代练张导,受访时间:2021-01-06)

一般接一单100~15 000块钱不等吧。要看段位跨度。平台上几十块钱的也有,但是我没接过150以下的单子。正常接单300~1500元。如果是长途单,比如要打两三个月的就要10 000+。我这边有的顶级选手半个月都快上万了。全部选手合起来十几万起步吧。(来自受访对象小肖,受访时间:2021-02-26)

一单我们是按照一颗星多少收的,或者一个段收多少。每个段位价钱不一样的。段位高的一天就一单,低星的一天两三单……一天平均能赚多少钱,这个我还真没算过,大概一单一两百吧。一天真的没算过,一个月差不多一两千。(来自受访对象代练小刘,受访时间:2021-01-12)

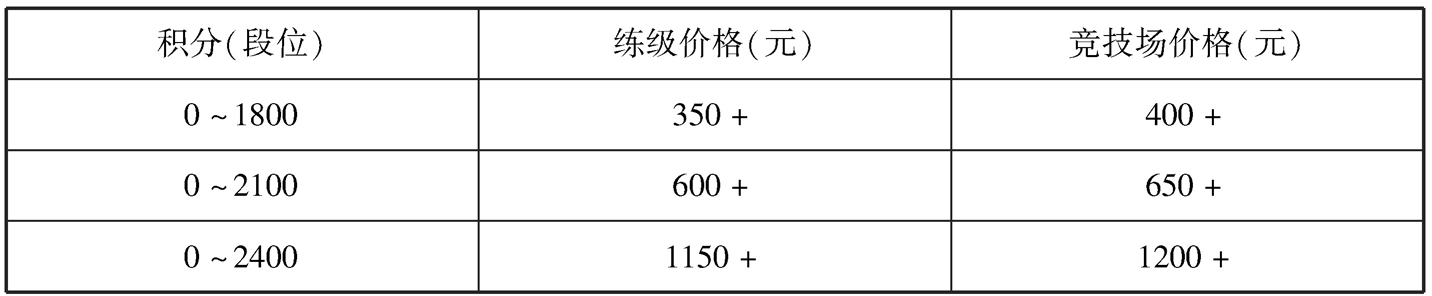

可以看出,代练的劳动价值具有明显的等级制。一名代练工作室的经营者给笔者提供了一份大致的价格表:

表2 不同级别代练的练级价格

游戏技能的商品化迫使游戏过程走向以获取利益为最终诉求,因此,如何提升个人等级、节约劳动时间、提升劳动效率成为代练们在游戏过程中不得不考虑的核心问题,也因此,在代练劳动中,娱乐与枯燥并存,自由与被迫共生,游戏与劳动的界限消失,数字资本实现了对代练劳工的“实质性吸纳”(real subsumption)。

(三)商品化逻辑下代练的劳动策略

《王者荣耀》设置了难度不同的游戏赛制和等级分明的“英雄”角色。因此,选择不同的英雄角色和赛制,对于玩家等级的提升都会带来不同的效果。那么,在商品化逻辑之下,不同的代练群体会采用什么策略?这样的策略对于“玩”游戏而言又意味着什么?

第一,技能展演。为了获取“老板”的关注,代练们依靠自己对电竞技术的经验,通过发攻略帖、游戏直播等技能展演来吸引其他玩家的关注,再将这部分流量转化为工作室的收益。在访谈中,一名代练工作室的经营者和一名资深代练分别谈道:

我一个月出一本攻略,就是为了名气,这样好接单,其实就是引流。我写10万字的攻略,删减个先行版发帖,然后付钱来教学团的,我就发完整的,还有搞视频的,有名气了就搞宣传视频。我们还合作了另一个工作室,他们的名气更大,帮我们接单子,我们分钱。(来自受访对象代练小肖,受访时间:2021-02-26)

我一般在游戏直播间先攒人气,如果观众觉得你打得好,就会有玩家主动找你,给你钱让你代练。所以,要有生意,你首先要有技术,然后有意识地展现自己的水平。有一个办法特别重要,就要让自己登上排行榜,我有一次直接上了福建区的第一名,后来就有人开始找我,让我帮他代练。(来自受访对象代练小张,受访时间:2021-02-25)

第二,效率提升。对于劳工而言,“时间就是金钱”,在最短的时间内完成代练任务,既是一种游戏水平的体现,同时也是提升收益最好的办法。在此过程中,游戏快感被削弱,“玩”游戏成了以利益为导向的计件制劳动。

代练的收入与一把游戏获胜的时间成正比的,所以每个代练都非常注重效率,一局游戏前提是获胜的情况下,要尽可能在较短的时间内结束,这样能够快速升段,快速结单。在选人的时候就会以输出位为主,或者能够带动全局的C位为主,但这也未必能保证其他路顺利。所以一般这就很考验代练的技巧,前期单杀、自己能推塔、可开团,这样就比较稳,也容易速战速决。(来自受访对象代练小吴,受访时间:2020-12-23)

第三,组织默契的配合团队。为了保持游戏过程中的稳定和提高游戏效率,代练们往往会和自己的朋友或其他熟识的代练结成同盟。同一个工作室的代练有时候甚至会倾巢出动,只为了帮助其中一名代练完美“刷”完“五排”单。其中,五个最强或“四保一”[4],是代练们最经常选择的团队合作模式。

找一个你信得过的打野跟你一起双排,比如你打上路,然后他帮你gank对面上单,帮你在前面建立优势……毕竟五个人的游戏,你不能就想着运气很好,队友都很正常,或者有一些非正常因素,比如队友掉线什么的。所以找一个搭档去双排是最稳妥的,然后胜率也会比较高。段位高,胜率也高,能卖的价钱也会更好。(来自受访对象代练小李,受访时间:2021-02-04)

常用的上分策略就是五排打体系,因为排位赛可以自主选择队友。由其中一人接单子,这个人用买家的号上游戏,其他人拿自己的号或者顾客的号来组队,最后拿钱再平分。要打的时候在群里喊几个人,都是一个工作室,组个车队一起打。(来自受访对象代练张导,受访时间:2021-01-06)

低段位自己打,高段位车队一起打。车队小伙伴都是自己比较熟而且技术比较好的人。或者是代练群里面直接叫。毕竟普通人也打不了很高段位的。五排比较快。一般打养猪,或者就是找五个都很强的,随便什么阵容。“养猪”就是四保一,那个“猪”就等于是一个射手,大部分是后羿或者输出能力很强的射手,然后三个辅助跟着,再选一个“打野”就行了,就“射手”直接吃野区和两路线,只要这个“猪”的“经济”起来了,那就非常快,一把就几分钟。也不用特别厉害,那个“猪”听指挥就行了,三个辅助保着呢,会基本操作就行。(来自受访对象代练小刘,受访时间:2021-02-09)

第四,固定“位置”。为了尽可能发挥自己的游戏水平,代练们通常会固定选择1至2个“位置”,精通掌控这些“位置”的打法,并且获得相对应的称号或排名,这成为其吸引“老板”关注与信任的重要策略。

《王者荣耀》的输赢很取决于经济,而射手、打野这些很容易拉开与对方的经济差,所以在位置上我一般都会选择“射手路”,或者“打野”,不会去选择辅助。因为“射手”是游戏后期的关键输出位,可以很快地结束一局游戏。如果一局游戏势均力敌的情况下会让游戏时间变得很长。(来自受访对象代练小张,受访时间:2021-02-25)

如果只有“辅助”位置我宁愿重开,因为对于低段位的选手我一般不会选择去信任他们的实力,即使我“辅助”玩得再好,队友不行也是会输的,这很影响我交单的效率。还有就是一句话:没有强势的英雄,只有强势的玩家。(来自受访对象代练小肖,受访时间:2021-02-26)

五、小结

互联网产业在消灭部分传统工作岗位的同时,也在不断创造着新的就业机会,弹性雇佣、自由职业、零工经济、情感劳动纷纷登场,共同构成了新媒体时代数字劳动的主流形态。这种新兴的劳动组织形式以开放式的姿态跨越空间和时间区隔,抹平了性别、学历、阶层、出身等具有社会属性的能力评价标准,最大限度地吸纳与激活了社会劳动力。

通过对网游代练的实证研究,我们发现,网络游戏代练产业从本质上来看是一种劳动密集型产业,它依托于网络信息传播技术,完成了三个层面的逻辑突破:第一,将游戏行为纳入生产性劳动范畴,进一步拓展了劳动的边界和内涵;第二,在全社会范围内实行数字资本的空间扩张,实现市场与劳工之间的劳动力供需精准匹配,从而促进数字资本的加速增值;第三,将网民的时间批量廉价转售给出资方,从而实现时间套利(temporal arbitrage),进而完成对产业链底层数字劳工的实质性吸纳。从劳动视角研究游戏产业,不仅可以帮助我们重审游戏研究的学术价值,同时也进一步帮助我们理解互联网产业发展的资本逻辑与发展进向。

参考文献

陈祖甲,1994.扫除“电子可卡因”[N/OL].人民日报,1994-02-17(A1).

曹书乐,许馨仪,2020.竞争、情感与社交:《阴阳师》手游的氪金机制与玩家氪金动机研究[J].新闻记者(07):27-37.

曹书乐,2021.作为劳动的游戏:数字游戏玩家的创造、生产与被利用[J].新闻与写作(02):22-28.

冯瑄,胡畔,2006.触目惊心的“网瘾”案例[N/OL].人民日报,2006-07-20(A13).

何威,曹书乐,2018.从“电子海洛因”到“中国创造”:《人民日报》游戏报道(1981—2017)的话语变迁[J].国际新闻界(05):57-81.

胡冯彬,2020.边缘的游弋:中国网络游戏代练者的日常生活实践[J].新闻记者(07):38-45.

金凡,2004.推动民族网游重中之重 版署办五大实事支持产业[EB/OL].(2004-10-06)[2021-12-06].http://games.sina.com.cn/newgames/2004/10/100651776.shtml.

李让恒,1994.郴州百万中小学生 宣誓告别“两室三厅” [N/OL].人民日报,1994-09-26(A3).

拉扎拉托,2006.非物质劳动[M]//许纪霖.帝国都市与现代性.南京:江苏人民出版社.

林雪峰,2006.网游进入战国时代 商家豪赌172亿[EB/OL].(2006-09-03)[2021-12-06].http://www.mzb.com.cn/zgmzb/html/2006-03/28/content_23933.htm.

刘梦霏,2020.游戏入史——作为文化遗产的游戏[M]//何威,刘梦霏.游戏研究读本.上海:华东师范大学出版社:165-184.

马克思,2004.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社.

宋嘉伟,2020.“肝动森”:休闲玩工的形成——对《集合啦!动物森友会》的数字民族志考察[J].新闻记者(12):3-19.

斯迈兹,1992.传播:西方马克思主义的盲点[J].冯建三,译.岛屿边缘(04):6-33.

温婧,2017.天猫一家专门从事这款游戏的代练超百万订单,打手月入超5万[N/OL].(2017-06-10)[2021-12-06].http://news.cnr.cn/native/gd/20170610/t20170610_523794911.shtml.

吴鼎铭,2017.网络“受众”的劳工化:传播政治经济学视角下网络“受众”的产业地位研究[J].国际新闻界(06):126-139.

王者君,2021.2020全球游戏收入前十出炉,王者荣耀24.5亿排第一,LOL仅第六[EB/OL].(2021-01-08)[2021-12-06].https://xw.qq.com/amphtml/20210108A0CJY900/

20210108A0CJY900.

向勇,2010.拥抱“天使” 惩戒“魔鬼”[EB/OL].(2010-08-05)[2021-12-06].http://www.gmw.cn/01gmrb/2010-08/05/content_1203767.htm.

熊志,2021.游戏代练乱象起底,不能任其野草疯长[EB/OL].(2021-01-29)[2021-12-06].https://guancha.gmw.cn/2021-01/29/content_34584256.htm.

颜维琦,李苑,2012.中国网游如何突围?[N/OL].光明日报,2012-07-30[2021-12-06].http://culture.gmw.cn/2012-07/30/content_4664260_2.htm.

佚名,2004.网络游戏的民族性[EB/OL].(2004-10-08)[2021-12-06].http://www.yesky.com/ColumnArea/217034829294731264/20041008/1860914.shtml

佚名,2020.王者荣耀:2020年日活跃用户数达日均1亿[EB/OL].(2020-11-02)[2021-12-06].https://www.chinaz.com/2020/1102/1202931.shtml.

中国音数协游戏工委(GPC),CNG中新游戏研究(伽马数据),国际数据公司(IDC),2020.2020年中国游戏产业报告[R/OL].(2020-12-08)[2021-12-06].https://www.chinaxwcb.com/uploads/1/file/public/202012/20201217143001_pugg63oor3.pdf.

DIBBELL J,2006. Play money:Or,How I quit my day job and made millions trading virtual loot[M]. New York,US:Basic Books.

FUCHS,CHRISTIAN,2012.Dallas Smythe today:the audience commodity,the digital labour debate,Marxist political economy and critical theory. Prolegomena to a digital labour theory of value[J].Triplec:Open access journal for a global sustainable information society,10(2):692-740.

KÜCKLICH,JULIAN,2005.Precarious playbour:Modders and the digital games industry[EB/OL].(2005-05-01)[2021-12-06].http://five.fibreculturejournal.org/fcj-025-precarious-playbour-modders-and-the-digital-games-industry/.

LIBORIUSSEN B,2016. Amateur gold farming in China:“Chinese ingenuity,”independence,and critique[J].Games and culture,11(3):316-331.

NARDI B A,YONG M K,2010.Digital imaginaries:How we know what we(think we)know about Chinese gold farming.[EB/OL].(2010-05-10)[2021-12-06].https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/3035/2566?inline=1.

[1] 本文系2019年国家社科基金后期资助一般项目“互联网时代的‘数字劳工’研究”(19FXWB009)的阶段性成果。

[2] 吴鼎铭,福建师范大学传播学院副教授、博士、硕士研究生导师。吴洁宜,福建师范大学传播学院硕士研究生。张小雨,福建师范大学传播学院硕士研究生。

[3] 老板,指购买代练服务的普通玩家。

[4] 在五人组队的一局游戏中,一名代练作为核心攻击者,其余四名代练扮演保护性角色。