西欧各地的文艺复兴艺术——新艺术推广的凯歌

除意大利之外,西欧各地在15世纪和16世纪也先后不等地发展了自己的文艺复兴艺术,因为它们也都经历了意大利一直领先于欧洲的那些社会进程,诸如城市的兴起、市民阶级的壮大等。因此各地有近代意识的文艺复兴文化和艺术,也如雨后春笋般发展起来。由于意大利已走在前面并且取得了光辉成就,西欧各地的文艺复兴往往表现为接受意大利的影响,然后将意大利的新风格、新倾向与本地传统结合起来,创造自己的新艺术这样一个演进过程。意大利的影响固然重要,可是起决定作用的却是西欧各地自身的社会进程和艺术传统。因此西欧各地的文艺复兴艺术呈现出百花齐放、异彩纷呈的丰富景象,绝不等于意大利风格的简单模仿,也不是仅仅从学习古典这个新艺术的特点便能判定其优劣。

西欧各地是以王国为主,所以王权和宫廷的存在和壮大,决定了西欧各地的文艺复兴与意大利那种城市共和国的文艺复兴具有相当大的区别。而且西欧各地对中世纪的哥特式艺术传统的保持比意大利强烈得多,而古典艺术的遗存在这些地区又薄弱得多,因此它们的新艺术的发展主要走改革和革新哥特式传统的道路,是否突出学习古典并不像在意大利那样具有决定意义。在这方面最著名的例子便是法兰德斯地区(今比利时北部)的艺术,它基本上是在尚未学习古典的情况下便取得了非常辉煌的成就。

法国是哥特式艺术最发达的地区,这里的后期哥特式绘画已孕育着某些略带新意的写实求真的倾向,再与意大利传来的新风气相结合,就可能形成一种虽名为哥特式却带有过渡性质的新风格——国际哥特式风格或国际风格。最早体现这一转变的是主要为法国宫廷服务的巴黎画派,其代表大师让·普塞勒(Jean Pucelle,约1300—1355年)以画抄本插图为主,虽未脱哥特式艺术的窠臼,却旁逸斜出地在花边插图上显示了不同凡响的新意。这些抄本插图原来都是为《圣经》和祈祷书而作,画题意旨完全依照中世纪宗教画的传统,但页边画角等次要部位却可以给艺术家一些自由发挥的余地,于是花边插图应运而生,画家可以在其中表现一些与宗教题旨无关的诙谐故事和生活情景。在哥特式后期城市文化已有所发展的情况下,这些花边插图自然成为人们喜爱的、带有新意的小品了。

普塞勒为法国王后作的一本《时辰祈祷书》的插图便具有上述这些特点。这幅插图(右图)的宗教主题是受胎告知,图中以大部分篇幅所画的是一座哥特式楼阁的情景,室内圣母马利亚欠身而起,一位天使前来向她通报上帝的决定,人物形象与传统哥特式雕刻的相似,而背景构图则显示了意大利的影响,尤其是在法国颇受欢迎的锡耶纳画派的风格。值得我们注意的是,在这座哥特式空中楼阁下面和两边,艺术家在画幅留出的空白处所作自由发挥的内容。他首先在楼阁的右下角画一个身形矫健、托着楼阁翱翔的天使,旁边两行有关祈祷经文及其起首大字母仍是中世纪的惯例,但在大字母中画王后读书之状,把宫廷气氛引入经文,而大字母上下左右的花边插图则完全是随意之笔了。我们看到花边上面有一弹琴之人,字母旁边又有一执仗聆听之人。花丛中还有猴、兔和松鼠之类,而经文下面较大的空白处竟画一组当时常见的民间游戏——撞人捉蛙。那个坐在软垫上的便是扮演青蛙之人,其余3人则跳跃撞碰鸣叫以引蛙出洞。这个游戏与受胎告知的宗教主题风马牛不相及。艺术家在这里表现它纯粹是为了填补空白,或者借这个空白来描写他认为人们会感兴趣的生活琐事。但从艺术水平来看,这种花边插图却以其逼真生动而揭示了艺术发展历程中新的一页。

↓普塞勒,法国王后《时辰祈祷书》插图。1325—1328年

以后,巴黎画派的发展便主要是把这种花边插图的生动诙谐提高到正规的写实风格,使宗教题材成为一定的现实生活的写照。尽管巴黎画派和整个北方艺坛植根于中世纪的书籍插图传统,以工笔细密见长,但还远远达不到乔托壁画那种纪念性的宏伟。这方面的代表艺术家是法兰德斯地区的布鲁德拉姆(Melchior Broederlam,约1360—1409年)。他与巴黎画派关系密切,可以说在法兰德斯与巴黎之间架起了一座艺术的桥梁。

布鲁德拉姆在画中非常注意细节写实,但在构图上还不脱书籍插画的窠臼。例如他的名作《圣母瞻堂献礼与逃亡埃及》二连屏,虽是5尺高的祭坛画,手笔却像书籍插图般精微细致。这幅画表现圣母生平故事的两个情节,但画家却把它们连成一体,看起来就像是一幅画的两个部分。左边部分是瞻堂献礼(内景),右边部分则是逃亡埃及(外景)。前者中神殿的建筑结构和地板铺花的描写显然受到意大利的影响(它们与锡耶纳画家洛伦采蒂的作品很相似),具有比较突出的深远感,而逃亡的外景山水则沿用书籍插图那种居高临下鸟瞰式的全景,因此又与左边的建筑深远大异其趣。这些矛盾和局限表明北方艺术家距离意大利新艺术所追求的那种统一而真实的空间还差得很远。但是在细节描写上,布鲁德拉姆却很有功力,无论人物衣着还是风景花草都画得很细致认真,圣母显得端庄华贵,而景色则充满山野气息,尤其是马利亚骑的那头小毛驴可谓真趣盎然。显然,这是艺术家写生的得力之作。同样,极有表现力的是马利亚名义上的丈夫约瑟(图最右边)。传说他是一位木匠,所以艺术家把他表现为一位朴实的劳动者,画中他在逃亡途中因渴极而倾钵狂饮,形象酷似法兰德斯地区农民,他的独特姿态和粗拙神气展示了艺术家面向生活的努力。因此,布鲁德拉姆这种新旧艺术表现手法已显新画派的熹微晨光,尤其是其国际哥特式风格细节写实的精粹和成就,作为法兰德斯地区文艺复兴绘画的发端,是有重要意义的。

→布鲁德拉姆《圣母瞻堂献礼与逃亡埃及》二连屏。1394—1399年。板面蛋彩画

国际哥特式风格之所以具有国际之称,是因为它当时不仅风靡西欧各国,而且具有超越于各个地方流派之上的共同特色。这些特色中最具积极意义的就是前面提到的写实倾向的加强和意大利新艺术的影响,它们互相结合,从而使西欧各地的后期哥特式绘画走向革新之路。但是,西欧各国以宫廷为主的政治特点又决定了国际哥特式风格的宫廷艺术特色,即讲究和追求华丽的色彩和轻柔的体态。这些特色又使它与14世纪的意大利新艺术判然不同,而且影响到日后西欧各地文艺复兴艺术形成不同于意大利的传统。

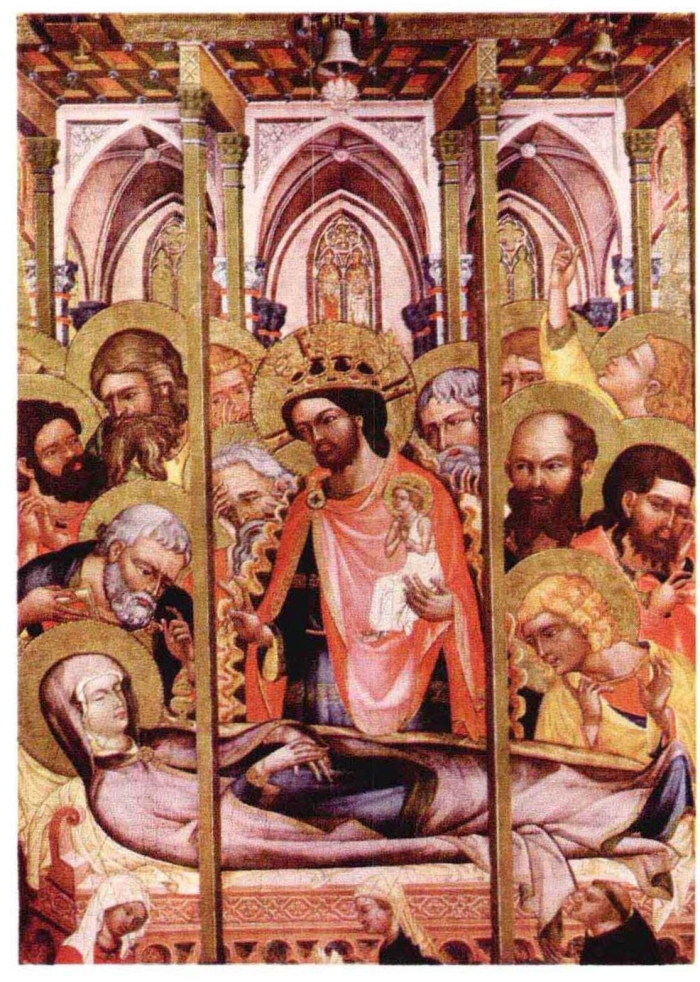

我们来看反映上述这种复杂情况的一幅画《圣母之死》(Death of the Virgin,Bohemians),它是国际风格的另一重要中心——捷克布拉格的波希米亚艺术家的作品。当时布拉格曾一度被德意志皇帝立为帝国首都,意大利和西欧各地的艺术家来往频繁,捷克本地的波希米亚画派也是人才济济,虽然此画作者已佚名,但作品显示了艺术家的高超水平。艺术家把圣母之死这个悲怆之极的宗教题材画成一幅珠光宝气的宫廷人物画。画的下面横卧着圣母遗体,它在戴着宝石金冠、盛装华服的基督和众圣徒面前显然处于很次要的地位,人们看到的是黄金的闪烁和华丽的色彩。建筑是哥特式的细部,但是表现手法却吸收了意大利的新风气,尤其是天花板与拱顶结构加强了深远感。除此之外,人物和器物的细部刻画也堪称精确,因此它的华丽又与写实革新密切配合,形成了国际风格绘画特有的魅力。从色彩的丰富华丽来看,国际风格的这种唯美倾向当然不完全是消极的,在法兰德斯艺术进一步走向成熟之时,对富丽色彩的追求或多或少地推动了艺术家对现实的光和色达到新的理解。

←捷克布拉格波希米亚画派《圣母之死》。1350—1360年。板面蛋彩画

这种成熟的第一个征兆仍是由插图艺术家表现出来的,他们中最著名的便是林堡兄弟(Limbourg brothers)。林堡是法兰德斯一地名,林堡兄弟分别是大哥保罗·德·林堡、二哥让·德·林堡和三弟赫曼·德·林堡,三兄弟中只有大哥保罗以名传世,但作品都是三人集体之作,可见还有比较强烈的中世纪作坊传统。林堡兄弟的杰作——贝里公爵的《华丽时辰祈祷书》(又译《豪华日课经》)插图可能是古今中外所有书籍插图中最令人喜爱的了。这位贝里公爵以挥金如土著称,宫廷中收罗了许多艺术家,林堡兄弟便是其中的佼佼者。他们为公爵绘制的这部《华丽时辰祈祷书》的插图,可能也是按这位公爵一切追求豪华极致的本性而精心描绘的。但是在三兄弟的笔下,这些插图却变成了反映时令节气生活画面的最美丽的图画。他们以一年12个月画了12幅图画,除了1月是描绘公爵酒宴的室内景致外,其余11个月画的都是室外景致,实际上就是描绘每个月典型气候条件下的风景画,配以人们在当月的主要劳作和游乐活动的情景。我们通过下面两个月例子,不难想象其他各个月是画得如何生动美丽了。

·贝里公爵的《华丽时辰祈祷书》插图《1月》。1413—1416年

我们来先看描绘2月之画,在漫天风雪、数九严寒中可见农民在树林砍柴,赶驴运柴,前景的农舍中有农夫围火取暖,屋外有一老妇包头捂面踉跄而行,还有鸟雀在房前屋后的雪地上觅食。这里的雪景描绘实际上是西方绘画史上第一幅真实描绘乡野雪景的绘画,在它以前的画雪之作不过是涂点白色来表示冰雪,而这幅画却破天荒地首次描绘肉眼所见的雪天风景。那雪山雪地还有积雪的松软浑圆之感,那白雪覆盖的树枝也不是简单的上白下黑,而是真实表现树枝上的雪挂,尤其是枝桠交叉处厚厚的积雪。近处雪地上的人畜和鸟雀轮廓分明,生趣盎然,而远处的草垛和农舍则影影绰绰,颇有诗情画意。农舍中烤火取暖的几位农妇的形象尤其生动,她们面对壁炉扬起长裙烤干被雨雪弄湿的鞋袜的姿态,更是得自对生活细心观察的写生描绘,但作者又把这种生活气息浓厚的特写与国际风格喜爱的轻柔动作结合起来,所以看起来也颇符合宫廷的雅俗共赏的要求。

↑贝里公爵的《华丽时辰祈祷书》插图《2月》。1413—1416年

我们再来看描绘10月之画,主题是农民在耕耘田地和播种冬小麦,中景有已播种完毕的田地,田中的稻草人还神气活现地扮着张弓射箭之状,背景则是小河对岸极为宏伟的一座皇家城堡。耘田播种虽是常见的题材,但林堡兄弟在这里却以笔墨的精细和观察的入微而出人头地,不仅人物动作、田垄农具、草木鸟雀和城堡宫室等都无懈可击,而且艺术家已注意到画出露天阳光下人畜的阴影——这也是自希腊罗马的古典绘画以来第一次重新出现阴影的西方绘画,这一点甚至连乔托和14世纪的意大利艺术家也未曾作过尝试。前景中那位播种农民的形象也有其深意,画家按国际风格和宫廷口味,画中他身披一件海蓝色的长袍,这种鲜艳而昂贵的衣料显然不是普通农民的装束。因此,画家没有忘记在长袍下露出农民本色的破裤坏袜,而且农夫脸上满是呆然凄怆的神情,从而传述了农民的劳苦和辛酸。这个凄惨的农民形象也与辉煌的城堡宫室形成了鲜明对照。

↓贝里公爵的《华丽时辰祈祷书》插图《10月》。1413—1416年

可能是出于公爵的授意,这些风景画的背景上都要尽可能安排一座著名的法国王室城堡。10月之画中非常引人注目的建筑就是其中最重要的城堡——它绝非寻常田野上可见的堡寨,而是巴黎城中的卢浮宫!原来卢浮宫最早的建筑就是这座四方形的塔楼林立的中世纪城堡,它也位于塞纳河边,所以画家在画中把它置于小河对岸。但当时塞纳河两岸都已是城区,要在卢浮宫城堡前面看到这么一片10月田野是不可能的,所以这里又有艺术家虚构的成分。可是,城堡建筑本身的刻画却极为准确精美,白墙蓝瓦,光影灿烂,它的比较接近于透视画法的深远感和立体感,以及它背后蓝天设色愈近地平线便愈见浅淡的效果,这些是画家的独创,当然也可能吸收了意大利的新发现。它们作为背景确实为这幅10月农作风景画增色不少,但若从对比鲜明的角度来看,就更有突破国际风格的宫廷趣味的意义了。所以,再下一步,在不到10年的时间之内,法兰德斯其他绘画大师的作品便不再囿于国际风格的窠臼,而是努力创作出真正的文艺复兴风格的绘画。

作为意大利以外的第一个新时代画派,法兰德斯画派的成熟和繁荣自然与这个地区社会发展的相对领先有关。在14世纪末直到整个15世纪,这个包括现今比利时和法国西北部一带的伯爵领地在工商业兴盛和城市富庶繁华方面已可赶上意大利。法兰德斯在政治上属于法国的勃艮第公爵,虽拥有一定的自治地位,却不如佛罗伦萨这样的城市共和国自由自主。由于地区内部比较稳定,对外贸易和联系畅通无阻,经济不仅长期持续繁荣,而且始终领先于英、法等国。当时法兰德斯的两大城市根特(Ghent)和布鲁日(Bruges)就像佛罗伦萨那样,既是工商业经济中心,又是新艺术蓬勃发展之地。它们这种经济发达的社会背景无疑是法兰德斯画派成长的基础,因此画派的大师都是市民出身,主要活动于根特和布鲁日等城市。虽然他们也服务于公爵府或其他贵族,他们的艺术却主要根植于城市并始终保持着市民的气质。例如,法兰德斯最著名的画家扬·范·艾克(Jan van Eyck,1390—1441年)的主要作品便创作于根特。他后期定居于布鲁日,并去世于此城。

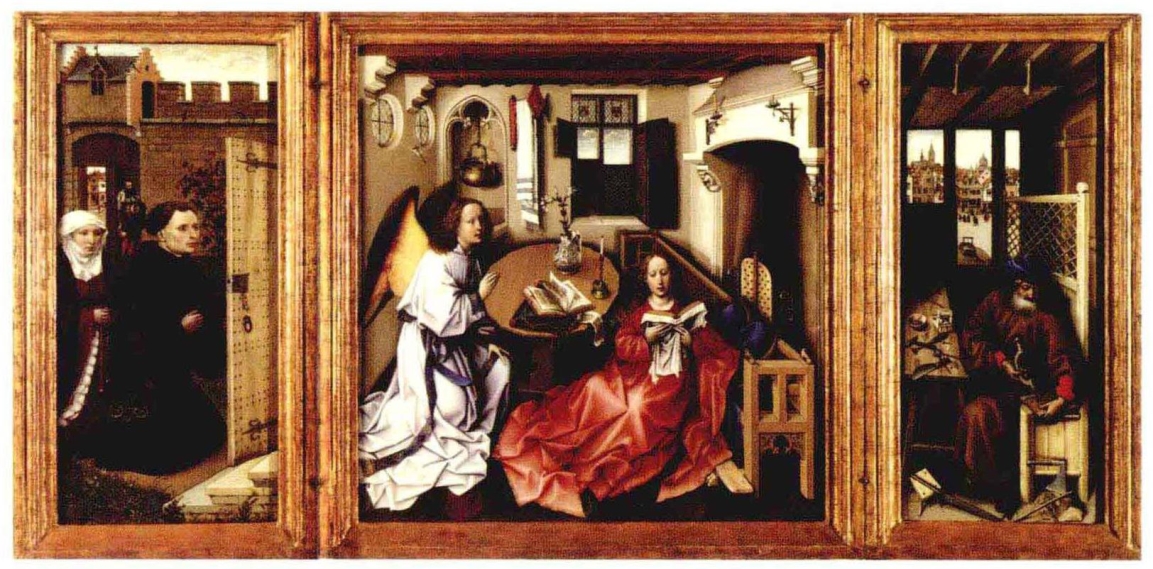

与扬·范·艾克同时甚至更早一点,在法兰德斯南部靠近法国的大城图尔奈(Tournai),还有另一位杰出的大师,他的作品尤为鲜明地显示了从法兰德斯原存的国际风格转向新绘画的决定性的一步。这位大师就是罗伯特·坎平(Robert Campin,约1378—1444年)。坎平的杰作《米罗德祭坛画》(Mrode Altarpiece)真有一跃而起、冲天入云之势,把法兰德斯绘画从书籍插图的小品一下子提高到纪念性宏伟巨作的高度,而其写实的功力也是空前的。这个祭坛画采取三叠屏的形式,由一大两小画幅组成,小幅正好是大幅的一半,都以合页组装,因此小幅往内折关时就把中央大幅画盖住,像门窗一样起了保护作用。这种折叠的祭坛画形式在当时的西欧各地很流行,也有取五叠甚至更多幅折叠组成的。坎平则用这种传统形式创作了完全仿真的图画,各幅虽是宗教题材,但刻画的却是肉眼所见的真实情景,没有常见的宗教象征图样,甚至连圣母和圣徒头上必不可少的光轮也完全抹掉了——在这一点上它甚至比当时的意大利绘画更为激进。

↑坎平《米罗德祭坛画》(全景)。约1425—1428年

祭坛中央的大幅画表现的是受胎告知,左边的小幅画画着施主夫妇跪在花园中拜见圣母,那花园与圣母的房间是相连的,而右边的小幅画则表现木匠约瑟和他的小作坊。3幅画都按其情景场地连在一起,但更令人惊叹的是,所有人物、建筑、家具和花草等凡是映入观众眼帘的一切都是力求画得逼真而又细致入微,不仅人物的面貌、须发、装束和衣褶等精细准确,而且花园中的红玫瑰、紫罗兰和雏菊,还有圣母书桌上插在花瓶中的百合花,也无不画得栩栩如生。与它们的真实相伴,建筑的细部、房中的什物,乃至约瑟工作台上和作坊内的每一件木工专用的工具,圣母书桌上翻开一页抄本的文字以及开头字母的花边插图等,都以照相般的真实一一描画出来。当然,从技巧来看,由于坎平尚未领悟空间透视的科学原理,所有这些逼真的什物和细部还未能按统一的深远关系组合起来,因此整体看来还难免有点拥挤凌乱,个别地方甚至有点别扭,但在具体物象的观察上,艺术家确实是做到了把肉眼所见巨细无遗地纳入画幅。

·坎平《米罗德祭坛画》中央大幅画《受胎告知》。约1425—1428年

在上述这方面,我们以坎平对光影处理为例来进一步加以说明。在圣母马利亚的房间中,圣母和天使两个主要人物设想为被右前方的大窗户射入的强光照射着,衣衫的颜色非常艳丽明亮,褶纹凸显,书桌上的花瓶、烛台、抄本和书包等也都显得流光溢彩,形体灿然。但这还不是坎平对光影处理最为精彩独到之处,在房间的后部,画家在左墙上开了两个圆形窗,在后墙上又有一双扉之窗,因此它们提供了光照角度不同的光源,从而使墙上所见的阴影出现了重影。如前所述,林堡兄弟的图画是第一次表现阴影,而坎平的绘画距离林堡兄弟不过10年,他却不仅注意到阴影,而且还抓住了重影,进步之快在世界艺术发展的历程中可谓罕见。

因此,我们在坎平这幅画(见上页圆图)中看到的那间很平常的房间,其细部的精细刻画和明暗处理是极不寻常的。例如,图左上部壁龛内吊着的那个擦拭得闪闪发光的大铜盆,圆鼓鼓的腹部反射着好几个窗户的不同光线,盆体和吊链的阴影既有重影也有对立之影。壁龛旁的毛巾架和雪白的毛巾在墙上也是重影分明,而后墙窗户有开有闭的多层隔扉彼此产生的光影变化更多,洞开的窗格间又可见蓝天白云。同样的精彩描绘也可见于壁炉、长椅、圆桌和所有家具什物。人们或许会问:这些细部精益求精的表现是否仅仅是为了突出画家技艺的高超而没有其他含义?近年来兴起的图像学研究对此有了新的发现。

图像学(Iconography)是指对作品题旨、形象含义尤其是细部的象征意义的研究。它最初以研究中世纪圣像画为主,后来遍及各个时期的宗教神话题材的艺术,甚至包括各种作品的题旨、象征和比附意义的研究。例如我国杨柳青年画中常见的莲花、莲蓬和鲤鱼含年年有余之义,就是一种图像学的手法。现在人们发现坎平作品的细部也无不有其图像学的含义,有属于传统常见者,也有新创而独出心裁者,许多看似平常的什物也有其象征含义,乃至无一物不如此。例如,左图表现施主夫妇在花园中跪拜,那花丛就不是任意组合的,它们是玫瑰、紫罗兰和雏菊,而中图中那个很显眼的桌上花瓶里的百合花,其意义就更不寻常了。原来,按基督教的传说,这4种花都是作为童贞女的圣母的象征,玫瑰代表慈爱,紫罗兰和雏菊喻其谦卑,而百合花则是贞洁的象征。这些象征意义是人们比较熟悉的。

我们来看坎平这幅画中人们不熟悉的那些象征意义,如那个擦得非常干净用于洗手的大铜盆和那条雪白的毛巾是否也具有什么象征意义呢?乍看很难猜透。后来学者从基督教经书中有称圣母为“最洁净的容器”之类说法,以及它们在画中的显眼位置,才知道它们也是用作圣母的象征的。按画中无物没有象征意义推断,桌上的书是《圣经》,而且翻开的那一页就写着有关圣母的预言,自是意料中事,然而书旁那枝刚刚熄灭还冒着一丝青烟的蜡烛又意味着什么?它正好位于画面中央,肯定具有重要的象征意义,而且按常理说在大白天点这枝蜡烛完全没有必要,何况它又正好熄灭掉,可见非同寻常。但它到底代表什么却有各种说法。有人认为它是表示上帝之光已来到圣母身边,所以蜡烛的尘世之光就熄灭了;也有人认为蜡烛就是上帝之光本身的象征,它的熄灭则表示圣母受孕、基督作为人子降临世间。无论何种说法,其神学意义已更见深奥。

以此类推,右幅表现作为木匠的约瑟正在工作的画面,看起来一切都很平常和正常,其中是否也有重要的象征意义呢?人们注意到约瑟聚精会神正在制作的不是常用什物,而是一个捕鼠器。他摆向街头的摊桌上放的也是一个捕鼠器,那么这里面是否也有文章?学者经过长期研究,才在圣奥古斯丁的神学著作里找到“基督的十字架是诱擒魔鬼的捕鼠器”之类的话,从而猜到它实际上是基督的象征,也是圣母受胎生下基督的神的意旨的说明。于是,一个看似普通的木匠工作景象,却具有极深的神学意义。

总之,对于坎平及其同时代的法兰德斯艺术家来说,最关键的一点是:所有这些稀松平常事物的象征意义使艺术家把对它们巨细无遗、精益求精的艺术表现提高到神圣的地步,也就是说对它们愈写实就愈神圣。如果剔除其宗教外衣,那么神圣其实就是指艺术上的完善,所以它对艺术家的真正启示就是愈写实就愈完善,与意大利新艺术大师提倡的“愈追随自然就愈完善”如出一辙,这也是我们把法兰德斯艺术作为北方的文艺复兴艺术主要代表的缘故。当然,在法兰德斯这里,由于人文主义的思想和学习古典的运动尚待开展,法兰德斯艺术家理解的完善还只是简单的、细微的写实,尚未能集中于人物形象和体态的宏伟壮丽的塑造,人体解剖和空间透视的科学技法也还欠缺,但他们这种写实的努力和精到却令包括意大利的艺术家佩服。

坎平所迈出的这个具有决定意义的一步,不仅直接影响到他的学生罗希尔·范德魏登(Rogier van der Weyden,1400—1464年)等人,而且对比他小10多岁,但艺术成就更为伟大的扬·范·艾克颇有启示。扬·范·艾克交游广阔,博学多能,但他最心领神会的仍是坎平一系的巨细无遗的写实。在1427年间,扬·范·艾克曾在图尔奈参加画家行会的庆典,与坎平和罗希尔·范德魏登等人切磋技艺,一时传为画坛佳话。而从扬·范·艾克的作品来看,他更是把坎平开创的传统提高到空前绝后的地步,不仅以他的广采博收大大丰富了法兰德斯的新艺术,而且运用新发明的油画技法,使绘画的色彩和明暗表现大大超越于一切传统画法。过去曾普遍认为油画是扬·范·艾克发明的,现在看来还难以简单地说油画只是他一个人的发明,因为在他之前已有采用油料作画的尝试,坎平就是这些先驱中成绩最突出的一位。他的《米罗德祭坛画》正是运用了在蛋彩画基础上较多使用油料调和剂的新技法,才能做到细致无遗,充分呈现室内外景物的光和色,所以也有人认为坎平的这一杰作堪称历史上最早的油画。而扬·范·艾克对油画技法的新发展则在于他总结了前人的各种尝试,确定了采用亚麻油或核桃油作调和剂的最佳方案,不再使用蛋清。使用油彩运笔粗细有致,流畅汇通,干凝适意,光泽清丽,而且多涂慢改总相宜,从而奠定了油画技法色调丰富、光影微妙、质感强烈、韵味无穷的特点。虽然扬·范·艾克的作品与西方近现代油画尚不完全相同,他运用这种新技法却颇有独到之处,他的传世之作无论大小皆无愧于写实求真空前绝后之誉。

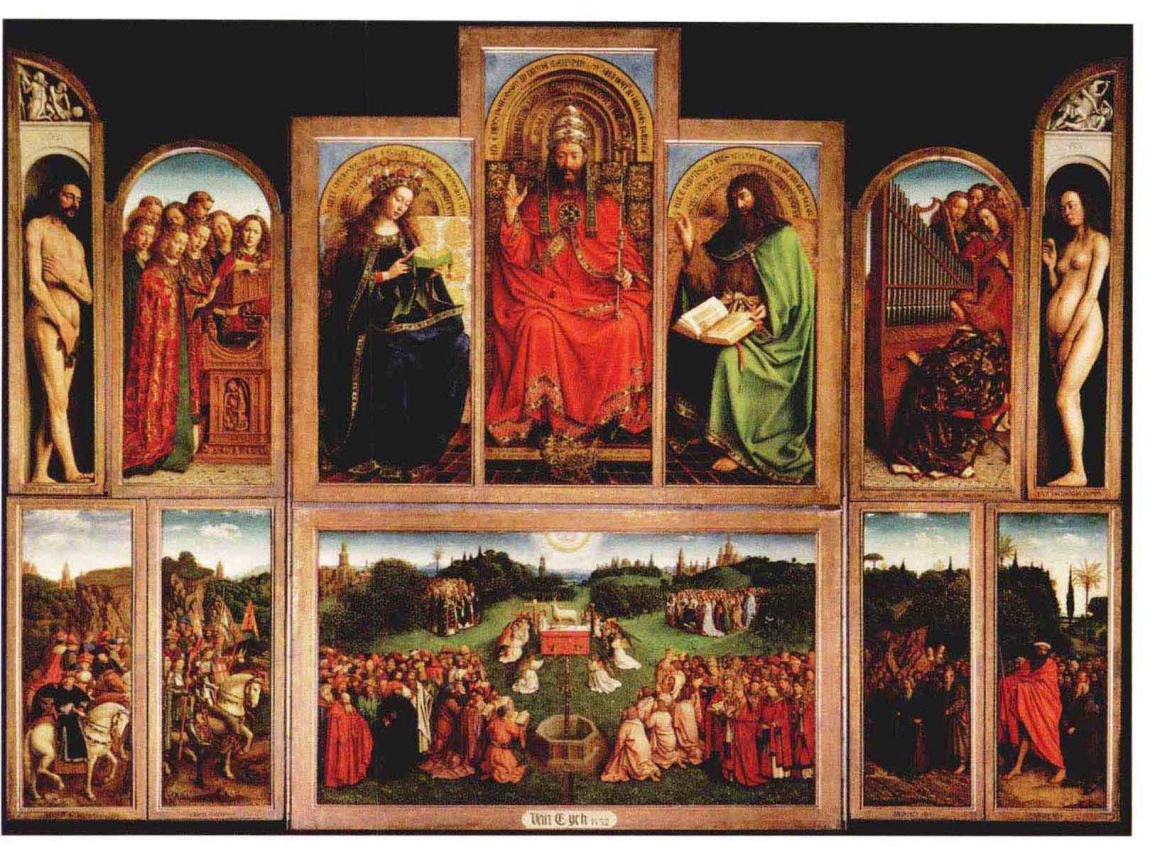

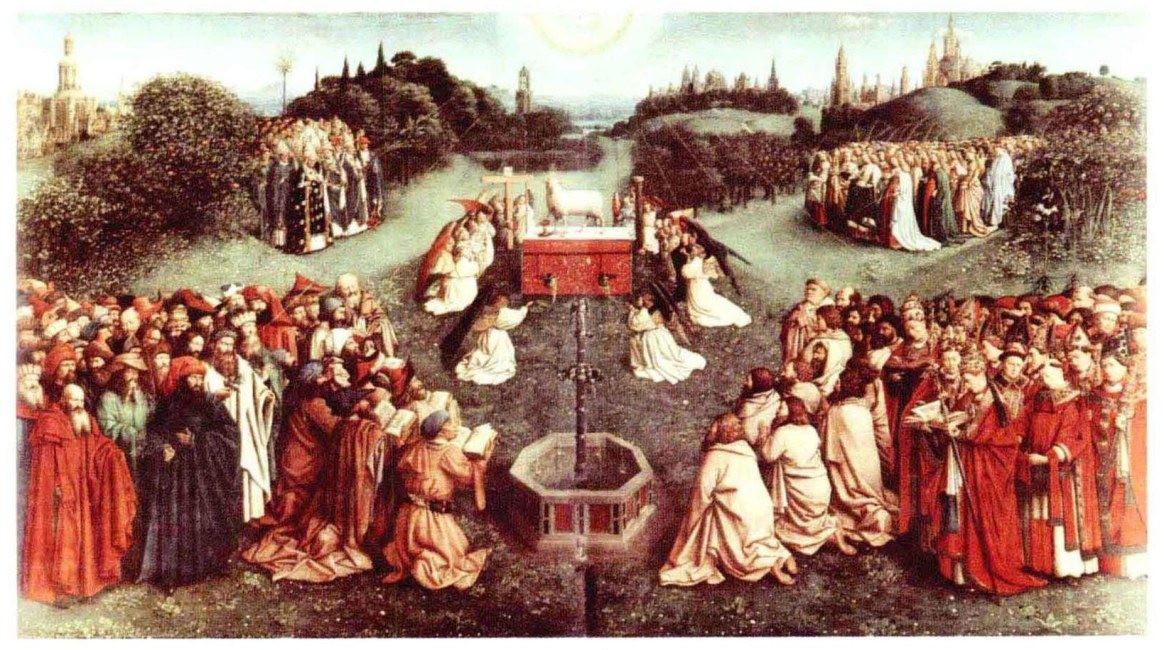

扬·范·艾克的一件篇幅最大的作品,也是他最著名的杰作,便是现藏于根特城圣巴夫大教堂的《根特祭坛画》(Ghent Altarpiece)(见下页图)。它按三叠屏的传统形式分为上下两层,除下层中央大画外,各层各屏又一分为二,甚至一分为三,所以总共有12幅画。当它关起来时,8个折叠门上又画了8幅画,整个作品算起来竟有20幅画之多。综观这些画作,可谓件件精品,美不胜收,在气魄宏伟之中贯穿了法兰德斯艺术固有的巨细无遗、精益求精的传统,较之坎平的《米罗德祭坛画》又朝新艺术的方向迈出了一大步。

扬·范·艾克在15世纪20年代曾赴意大利参观学习,对意大利艺术集中注意于塑造人物形象和重视画幅的深远效果感触颇深。他也非常熟悉以林堡兄弟为代表的书籍插图描绘风景的成就,把这些先进成就与坎平以宗教象征的神圣意义提高写实水平的努力结合起来,从而在人物刻画、光色表现和风景描绘等方面取得了法兰德斯画派无以复加的进展。

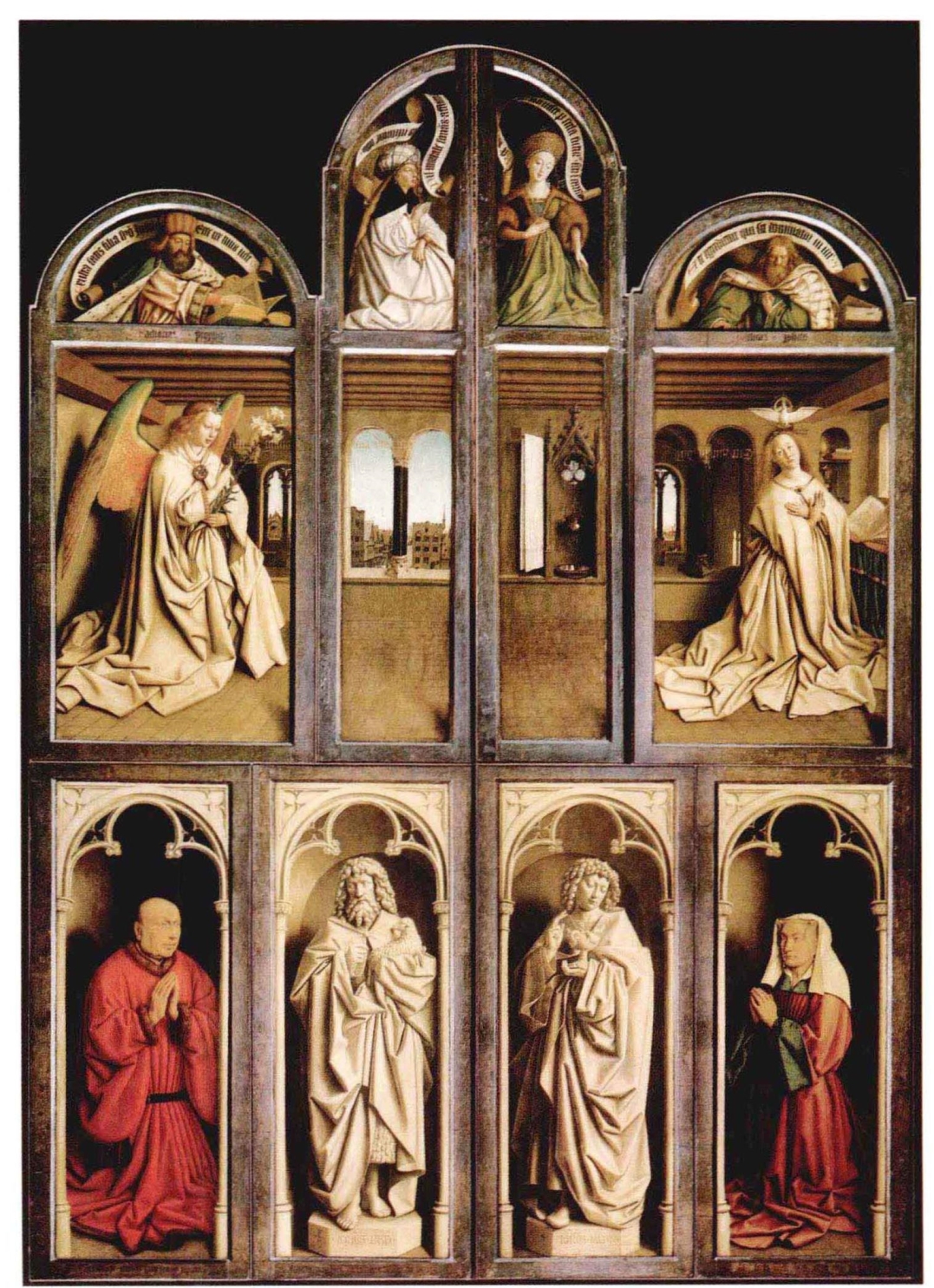

《根特祭坛画》20幅画作的组合布局大致是这样的:当观众步入教堂面向祭堂走去时,通常只能看到祭坛折屏关闭时的情况(见162页图)。这里分为两层,共有8幅画作,色调比较沉静单一,人物刚健质朴,一幅画只有一人,似乎以其简单反衬祭坛打开时将看到的华丽纷繁、光彩夺目的画面,也有如宗教剧序幕般以低调慢板酝酿着未来的高潮。上层的4幅画组成受胎告知的主题,天使在左,圣母在右,中间两幅画表现圣母家中的房间,这里也有百合花和壁龛中明亮闪光的铜盆。这4幅画共同组成一个房间的空间处理,以及人物形象的突出已很有意大利风味了。下层4幅画都用来表现人物,中间两幅画分别是施洗者圣约翰和《福音书》作者圣约翰的像,左右两边则是男女供奉人的画像。两位圣徒被画成石雕之像,全部采用浅灰之色,与男女供奉人的逼真酷似形成鲜明对照。这8幅画实际上只是正式作品的附属盖板,其创作就已如此认真,便不难想象祭坛全部打开时将会看到如何精彩辉煌的景象了。

↑扬·范·艾克《根特祭坛画》打开时所见的12幅画。1432完成。板面油画

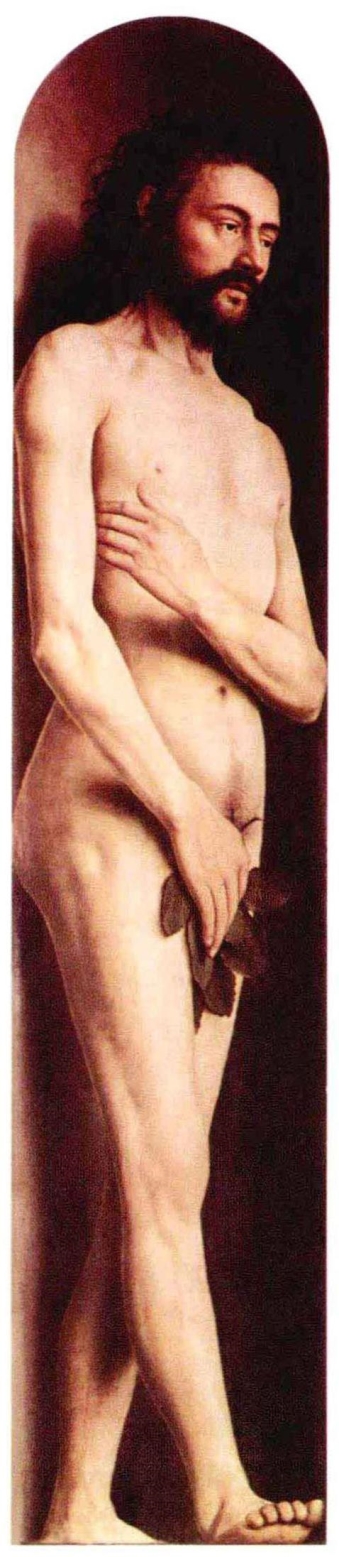

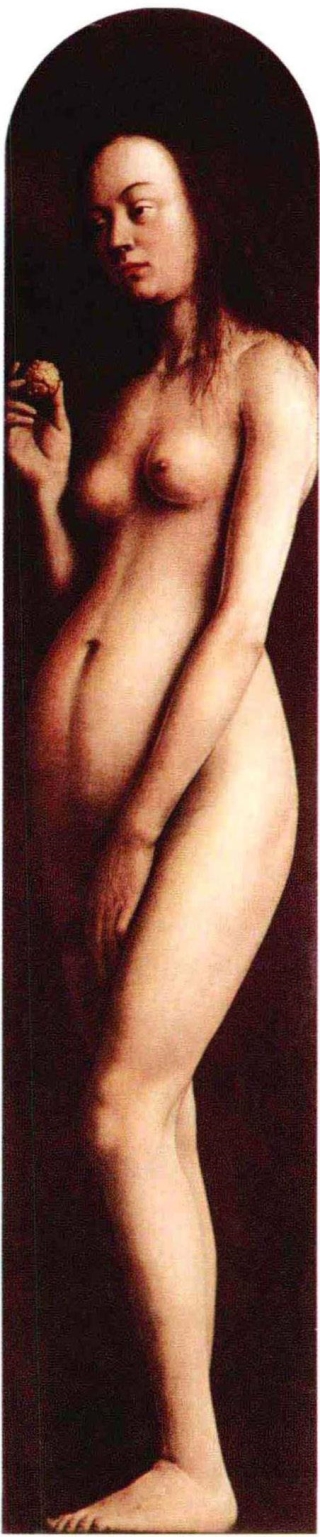

当节日盛典之时,《根特祭坛画》屏翼全部打开,人们看到12幅艳丽无比的画作突然展现在眼前,天上人间合为一体,圣迹美景穿插其间。它的上层7幅画用来表现神和天堂,所以中央3幅画又以上帝(一说基督)端坐形象居正中,左右两幅画分别画圣母和洗礼者圣约翰,他们两边则是唱赞美诗(左)和奏乐(右)的众天使。在天使两边,即祭坛左右最靠边的两幅画正好用来表现人类始祖亚当(左)和夏娃(右)。

↑扬·范·艾克《根特祭坛画》关闭时所见的8幅画

《根特祭坛画》下层的5幅画以中央大幅画的《圣羊礼拜图》为主,它也是这个祭坛的主题画,其余4幅画分列左右而与它组成一个统一的画面,表示《圣经》中记述的僧俗信众各方人士都前来礼拜作为基督殉难象征的流着鲜血的圣羊。我们可以在中央那幅大画中心绿茵草地上,看到羊羔立于圣坛之上,血从它的胸口流入圣杯之中,周围是礼拜的天使,他们各拿着基督受难的刑具:十字架、绑人柱、荆冠和皮鞭等。在圣羊和天使周围,又有众多的圣徒,他们共同组成了这幅在草地美景中向圣羊颂赞顶礼的主题。左右4幅画刻画的僧俗群众也有专指,左边两幅画描绘他们骑马行进,最左者方冠华服而无刀剑,一般称之为“公正的士师”,他们前面持矛举旗的武装队伍则称为“基督的军队”;右边两幅画描绘的都是徒步行进的群众,最右一幅以一粗壮汉子领头,可以看作是一群朝圣香客,他们前面又有一群身穿道袍缓步而行的苦修众僧。

↓扬·范·艾克《根特祭坛画》中央大幅画《圣羊礼拜图》

这12幅画组成的空前庞大的祭坛画,上层各幅画极显宏伟庄重,下层各幅画则尽展丰富华丽。尤其是下层各幅画,它们不仅统一组成郊野风光美景,而且各色人物总共达219位之多,风景画和人物画融为一体,比上层各幅画更耐人寻味。在这里,由于油画色彩的杰出运用,使无限绮丽的景色更觉满目生辉。尤其是中央围绕圣羊崇拜而展现的画面,只见绿草茵茵,鲜花点点,灌木丛的叶尖反射着阳光,喷泉落下的水珠又变幻为七彩宝石,远处烟岚迷蒙的天边耸立着一座座教堂的高塔。其中右边最大的一座,可以清楚地辨认出它就是这个祭坛画所在的圣巴夫大教堂的大塔,从而使人们想到这神奇的光景同时也是人间的情景,甚至上百位僧俗信众中也有不少可能就是根特当地知名人士的肖像。这种幻景与真情的相结合,寄托着艺术家对现实生活大千世界的肯定,他的高超的写实成就已把宗教的虔诚转化为对人生和自然的颂歌。

在人物形象的塑造方面,上帝、天使、圣母和圣徒的形象固然精彩,但仍未脱法兰德斯艺术原有的套路,只是气魄更见宏伟。而在亚当和夏娃这两个裸体人物形象上,扬·范·艾克的创新就非常惊人了。亚当和夏娃作为人类的始祖最初与上帝共同住在伊甸园之中,周身一丝不挂,这本来是基督教固有的信仰,但是画裸体的亚当和夏娃始终是中世纪的宗教艺术面临的最大难题,只有文艺复兴艺术才颠倒过来,把它当作新艺术表现人体的好机会,这是我们讲述意大利新艺术时一再谈到的。在扬·范·艾克这里,他显然也是从同样的角度,有意突出裸体的亚当和夏娃在这个空前宏伟的祭坛画中的重要意义,可是他的创作实践又与意大利艺术大不相同。他没有按学习古典的路子,把古典雕像的美感形体和姿态照搬过来,恰恰相反,他完全不存在任何先入之见,也不追求什么理想标准,而是如实描绘了两个正常健康的裸体男女,就像上帝按他自己的形象创造人类始祖时的原原本本的模样那样,只是以其正常健康而显出无比的庄严纯净。从具体的姿态来看,艺术家是想表现在伊甸园中生活而未蒙上原始罪恶阴影的亚当和夏娃。所以在祭坛画中他们两人与天使为邻,与上帝和圣母同处于天国之中,但他们又不像上帝、圣母和天使那样披着威严的圣袍和华丽的衣饰,而是以一身素洁毫无掩饰的肌肤显现人固有的一切。这不仅是北方文艺复兴艺术中第一对具有纪念性气魄的裸体画像(他们几乎有真人般高大),而且在世界艺术史上也是一对最真实的裸体画像。艺术家显然是通过裸体写生而塑造他们的形象,因此体形比例、肤色明暗和关节屈突等无不正确无误而又精细入微。他甚至考虑到由于画像在祭坛上的位置而在观众眼中必然出现的透视缩形。例如,由于观众是在下方取仰视角度,所以亚当靠外的右脚才可全见脚趾,而靠里的左脚就看不到整个脚跟部分。为了突出这个效果,他还把亚当的右脚趾画得有意向观众翘起一些,一眼望去那一排5个脚趾的透视缩形,令人有栩栩如生之感。

左扬·范·艾克《根特祭坛画》细部《亚当》

右扬·范·艾克《根特祭坛画》细部《夏娃》

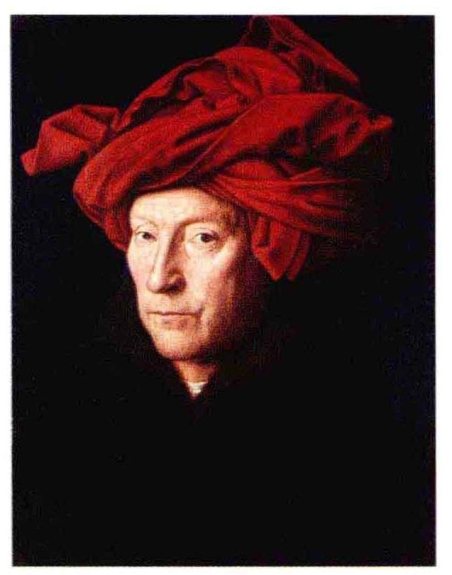

扬·范·艾克的深厚写生功力还表现在他的肖像画作品中。例如《包红头巾的男子》,就是一幅形神兼备、个性鲜明的肖像,也有人认为他是作者的肖像。画中男子头上包着的红头巾折曲转插的褶纹和布料的质感充分显现了画家高妙的油彩运笔,而对人物表情的刻画则更为杰出,脸部肌肤几乎是用显微镜般的明细表现出来,又处处透出主人公的沉静气质和坚强意志。

扬·范·艾克还善于把肖像人物的表现与特定的礼仪环境乃至礼拜形式结合起来。例如婚礼中的夫妇肖像和施主朝拜圣母之像等,人物刻画与建筑空间、风景背景等共同组成绚丽至极的画幅。这类作品中最著名的便是《阿尔诺非尼夫妇》。阿尔诺非尼是意大利人,当时是佛罗伦萨的美第奇银行驻布鲁日办事处主任。他请画家作为他在异国他乡举行婚礼的见证人,而且要他以亲眼目睹的方式,把新郎新娘在新房宣誓结婚的仪式画下来,结果便是这幅现代摄影术也绝难做到的婚礼画像。画面中,令人惬意的墙壁和装饰一新的房间突然被画框切断了,令看画的人觉得自己就像作为见证人的画家那样站在新房中亲眼目睹这一切。如果细看,房间后墙中央那个有齿轮状的圆形凸镜正好反映着这一见证情况:镜中反映的新郎新娘背影之前确实站着两个衣冠楚楚的人,那就是画家和另一位证人,而镜子上方在墙上还写有画家的题词:“扬·范·艾克在此,1434年”,表明画中情景有全权法定证书般的真实性,也正是这种斩钉截铁的真实感,使这幅画在世界艺术史上具有其独一无二的地位。

在《阿尔诺非尼夫妇》这幅画中,新郎新娘的面貌可能由于极端酷似本人而显得不那么美丽动人,但当时人看重的不是在婚礼上打扮得如何漂亮,而主要是重视婚礼本身的神圣意义。按前述愈真实就愈神圣的原理,画家也是采用色彩与形象组成的真实画面及其象征意义来突出这种神圣气氛。所以,除新婚夫妇的肖像特征(他们确实不很吸引人)之外,我们看到房间中的所有物件无不以其高超的真实表现而引人入胜。新房仅左边开前后两窗,光线柔和,与房内的红床、红帐、红枕和红椅相配合,倍感温馨;墙面和家具什物的背光处暗影如丝,通过油彩的微妙浸溶而体现氛围的沉静和舒适。在这个环境中,艺术家追求的真实进一步通过衣衫和器物色彩与质感的表现而让观者心悦诚服。这里有裘皮的柔软、毛呢的厚重、花边的空透和金属的光泽,小狗蓬松的鬈毛与吊灯的金黄叶片交相辉映,脱下的木屐淡泊无华,地毯的一角却彩纹似锦。新娘的绿袍衬着红床,新郎的紫色大褂背对明窗,墙上的齿轮凸镜与木柜上的精确图案也互为呼应。另一方面,正如坎平的《米罗德祭坛画》那样,这些平凡之极的什物又因其象征意义而使它们的真实表现带有神圣的、崇高的气氛。例如那只傻乎乎的小狗代表着忠诚,大白天吊灯上却点燃孤零零的一枝蜡烛,那是基督的象征,墙上的一串水晶珠链意味着爱的纯洁,新郎脱下的木屐和新娘放在椅边的拖鞋表明他们是赤足立地,而神圣的、庄严宣誓的土地就是要光脚站立的,更不用说新郎举手宣誓,夫妇携手相连的手势了。所以这一切又都是精心布置、皆有所指而不是偶然所见的家常摆设,它的深意更使当时人对这幅名画倍加珍惜。

↑扬·范·艾克《包红头巾的男子》1433年。板面油画

↑扬·范·艾克《阿尔诺非尼夫妇》。1434年。板面油画

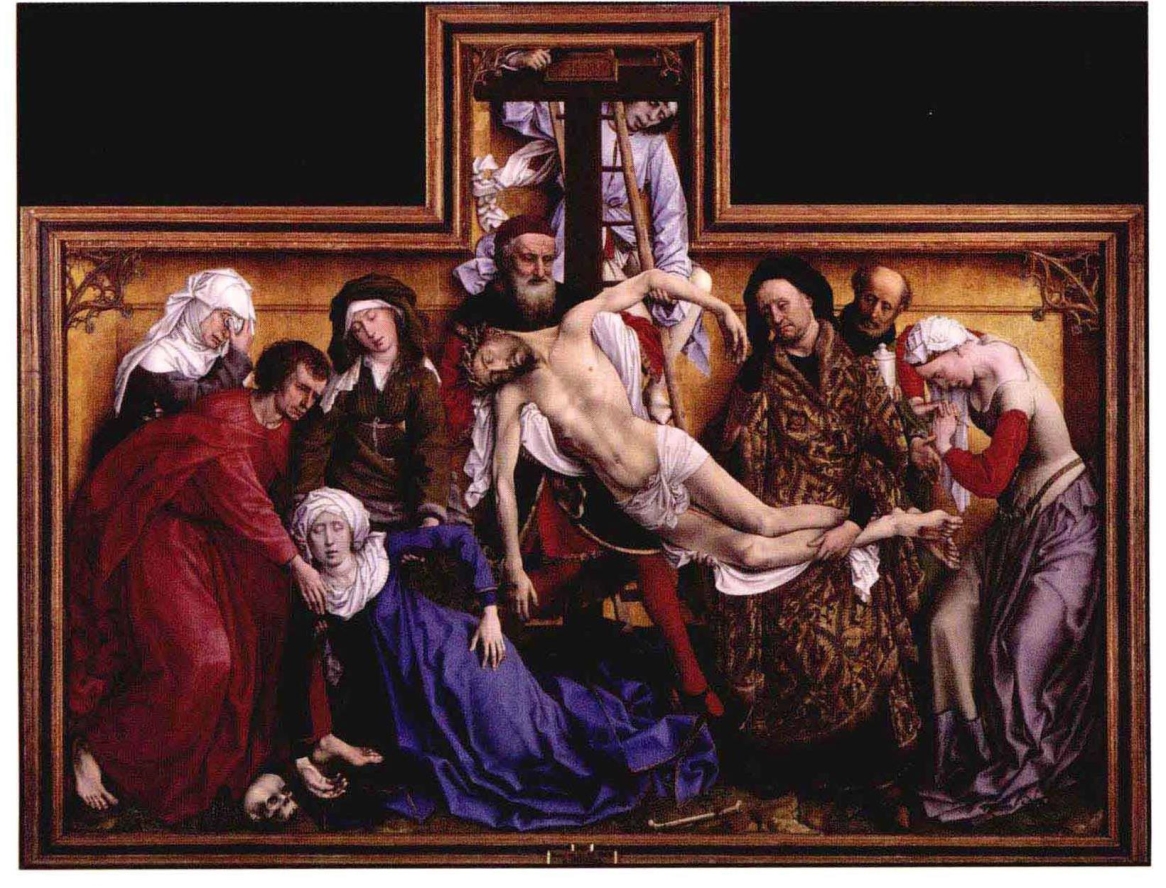

↓范德魏登《基督遗体从十字架放下》。约1435年。板面油画

在坎平和扬·范·艾克之后,法兰德斯画派在西欧已获得可与意大利并肩而立的声誉。但它也像乔托之后的乔托画派那样,虽然人员众多,却没有能超过两位大师的高手,唯一可称接近于他们两人水平的后继者便是坎平的学生罗希尔·范德魏登。当扬·范·艾克于1427年造访图尔奈城时,坎平是图尔奈画家行会的领袖,而范德魏登也成为众人瞩目的后起之秀。在扬·范·艾克创作了《阿尔诺非尼夫妇》之后的第二年,范德魏登也完成了他的杰作《基督遗体从十字架放下》。

范德魏登这幅震撼人心地杰作原先也是用作祭坛画的,因此它具有一个品字形的框架,可是画家用巨大的人物形象充塞了所有空间,一反祭坛画以人物众多、背景复杂见长的惯例,这是画家对人物形象的塑造具有充分信心的结果。从具体特点来看,衣褶的突曲、态势的执著以及完全不用光轮等神圣标志的极端写实,这些都是坎平的嫡传。但色彩的绚丽和谐、气魄的宏伟庄重又吸取了扬·范·艾克艺术最优秀的成果。而把它们融为一体、珠联璧合则是范德魏登的创造,再加上他自己大有发展的对人物心理情绪的描绘,这幅画历来被当作法兰德斯画派的最佳代表,也就不足为怪了。按画题本意,把钉死在十字架上的基督遗体放到地面,那动作的艰难、情景的惨烈应是表现的中心,可是范德魏登却用来主要表现在场的圣母和众圣徒悲痛之极的感情,用“哀悼基督”的画题似乎更为恰当。基督的遗体由于已经无声无息、手僵足硬而处于次要地位,观众的注意力完全被那些具有浓郁生活气息而又陷于极度悲痛中的人物所吸引。圣母已经昏过去,圣约翰紧锁双眉竭力扶起圣母,玛格德琳则痛苦得绞捏双手……但他们的悲痛之状并不是杂乱纷陈、零乱无序的,画家通过构图加工而使他们的排列富有韵律,彼此依存又相互呼应。例如画中各人基本上都取站姿直立,但左右两边的圣约翰和玛格德琳又略微向里躬身,形成对应的曲线;几个人抬着基督的遗体则呈斜向横卧姿势,与众人的站姿正好相反,同时又起了横向连接的作用,而圣母昏倒横卧的姿态也于基督相呼应。所以整体看来,这幅画虽为宏大的人物形象所充塞,却既不拥挤也不呆板,反而在严实中具有其生动的气韵,这是范德魏登艺术造诣中最富有新意的一招,对后世的影响也最大。

此外,这幅画设色的精致也是令人叹为观止的,法兰德斯油画的技巧在此已发挥得淋漓尽致。人们永难忘记圣母的海蓝长衫和圣约翰的紫红外袍,还有玛格德琳的浅紫长裙、艳红套袖与尼可米底的锦衣华服的对比(他是出资为基督安葬的富商,所以在众人中衣着最为华丽)。艺术家还为玛格德琳设计了一种特殊而极富表现力的俯首躬身礼拜基督的姿势,借此展露她的肩膀和颈背,那充满活力的肉色更是对基督的苍白肌肤的一个绝妙的补充。在这里,法兰德斯艺术对于人体美的崇高信念已与意大利的人文主义接近(可能也是受到它的影响),只是由于缺乏古典的风范,它们还是纯粹北方的日耳曼气质。

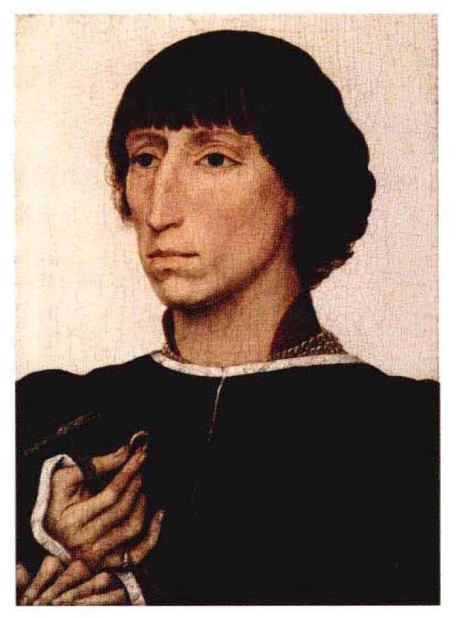

上述这种特点也见于范德魏登的肖像画,例如他的《法兰西斯科肖像》。这幅肖像画描绘的本是一位意大利贵族,除了面容的肖像特征之外,范德魏登却有意强调他那种日耳曼风味的清瘦和坚毅,使他看起来更像一个北方贵族。由此可见,在充分掌握写实技巧而可以在加工方面自由驰骋的时候,法兰德斯艺术加强了民族化的倾向,这多少有点与意大利由于学习古典而强调普遍性和理想性的倾向背道而驰,可能这也是它日后的发展难以更上一层楼的一个原因。

↑范德魏登《法兰西斯科肖像》。约1455年。板面油画

↓胡果·凡·德·格斯《波蒂纳里祭坛画》(全景)。约1476年。板面油画

15世纪后期法兰德斯画派的主要代表可举胡果·凡·德·格斯(Hugo van der Goes,约1440—1482年),他的《波蒂纳里祭坛画》(Portinari Altarpiece)运到佛罗伦萨时曾引起强烈轰动。当时著名的佛罗伦萨画家波提切利和吉兰达约等,对其精深的写实都非常佩服。这个祭坛画也取三叠画屏的形式。中央大幅画表现耶稣降生后牧羊人闻讯前来朝拜的故事,左右两边小幅画表现男女供奉人和他们的保护圣徒。传说圣母生耶稣于郊野牛棚之旁,所以背景除牛棚野店外是一派山林景象,描绘相当细致。但最为精彩的还是人物的刻画,尤其是那几位粗朴真挚的牧羊人,他们不脱山野之民的愚鲁气质,可是为圣婴降世而感到惊奇和喜悦的表情却极为动人。正是这些纯真质朴的牧羊人形象,受到已对机巧豪奢感到厌恶的佛罗伦萨市民的赞赏,艺术家也纷纷仿效,在佛罗伦萨艺坛上掀起了一股归真反朴的写实热潮。不过,格斯的民族化或本土化倾向却使他对当地根深蒂固的哥特式艺术的流风余韵情有独钟。因此,他的艺术保留甚至恢复了一些中世纪的手法,例如画中各类人物的大小比例又回到按宗教意义而定的老套,在左右两边表现供奉人和圣徒的画幅中,位于圣徒前面的男女供奉人比他们身后的男女圣徒小了许多,中央画幅中前面的天使也比他们身后的圣母和圣约瑟小得多。由于格斯精妙的写实,整体粗看起来尚觉得瑕不掩瑜,可是稍加分析,就会发现这种完全有悖于自然和科学法则的安排,实际上已给画家自己的写实功力打了很大的折扣。由于比例颠倒太甚,空间的深远关系和构图的均衡也受到破坏,全画反而透出一丝怪奇荒诞的气氛。中央大幅画中的牧羊人形象,孤立地看效果很好,倘若把他们在画幅右上角的地位与整幅画联系起来看,反而觉得不甚协调了。这种追求怪奇气氛的倾向可能与当时民间流行的神秘主义宗教思潮有关。

→胡果·凡·德·格斯《波蒂纳里祭坛画》细部

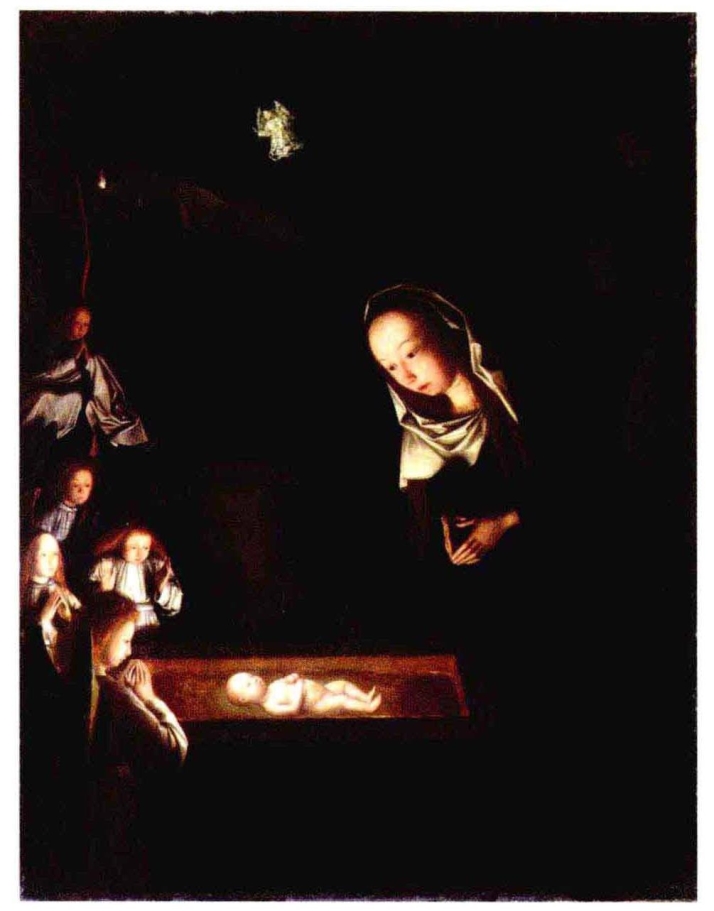

我们在当时另一位大师海特亨·托特·信·扬斯(Geertgen tot Sint Jans,约1465—1495年)的名作《基督诞生》这幅画中同样可以看到上述这种倾向。本来,这幅描绘圣母夜间生下耶稣后在牛棚对圣婴礼拜的画幅的光影效果是极为突出的,画家设想圣婴自身具有神奇之光,因而把圣母俯身而看的脸部和几个天使的上身照得极其明亮,而周围景物和那必不可少的牛驴之头则沉入深深的黑暗之中,但由于反差太强烈,圣母与天使的比例又过于悬殊,脸形和动作也有点反常,这个降生夜景图弥漫着某种神秘和怪奇的气氛,甚至有点超现实的味道,在新艺术中可谓独树一帜。

↑海特亨·托特·信·扬斯《基督诞生》。约1490年。板面油画

这种神秘和怪奇倾向最高发展的代表是耶罗尼米斯·博斯(Hieronymus Bosch,约1450—1516年)。他活动的地区偏北一些,位于现今比利时和荷兰交界一带。他的祖父和父亲都是为当地教堂作画的匠师,他随父亲和民间艺人学画,并且是当地民间宗教组织圣母兄弟会的重要成员。在文献记载中,他的作品几乎都是为圣母兄弟会而作,但他的传世名作却是那些从未见于记载的神秘而诙谐之画,其中最著名的就是《人间乐园》(The Garden of Earthly Delights)。

↑耶罗尼米斯·博斯《人间乐园》。约1500年

《人间乐园》绝不是祭坛画,但却采用了传统的三叠屏祭坛画的形式,即中央一大幅画和左右两边小幅画。除了那本已比较暧昧的画题之外,我们对画中意旨无论大小只能出于猜测,因而众说纷纭,莫衷一是,至今未得确解。从基本布局来看,左右两边小幅画分别表现天堂和地狱,因此中央大幅画就是表现世上欢乐之园。天堂中只有3个人,可以认出他们是上帝、亚当和夏娃,但天堂的景致却离奇可笑,禽兽都杂然散处,还有不少怪模怪样的动物和植物。地狱的景象除了恐怖之外,就更是极尽幻想之能事,虚构出各种莫名其妙的苦刑乃至可笑可恼的鬼怪组合。

《人间乐园》大概以纵欲放荡为主题,所以全画在前景中画了许多裸体男女嬉笑打闹之状;中景中是一群人骑着各种怪兽围绕一个水池游行狂欢;背景则是3座稀奇古怪的瓶式塔楼和两条篮式航船。我们来看《人间乐园》前景右下角的细部,艺术家在其中的幻想真是发挥到前无古人、后无来者的地步。博斯笔下的裸体男女都像玩偶般天真滑稽,但艺术家对构图和群体的安排、人物和动作的刻画、色彩和道具的调配却是精心构思过的,所以看起来仍有无穷的乐趣。有些构思甚至很近代化或现代化,例如他设计了类似化学试管的玻璃房、半球形的玻璃罩、有观测窗的潜水器,甚至还有像飞碟那样的不明物体。这些东西与它们亦幻亦真的光色表现结合在一起,让人看起来饶有新意,所以从当时直到现在都很受一些怪癖人士的喜爱。博斯的艺术显然与我们已不知其究竟的某种神秘主义思潮有关,他也运用了民间流传的寓言隐语和神怪故事,甚至还可能包括一些巫术的玩意。这些东西总的说来与文艺复兴人文主义的主流距离甚远,但却体现了新艺术与民间基层宗教意识具有一定的联系。

←耶罗尼米斯·博斯《人间乐园》中央大幅画细部。约1500年

法兰德斯画派的写实风格对德意志和法国的15世纪艺术都有深刻的影响。在德意志,新艺术的萌芽主要是在莱茵河流域和南部的巴伐利亚和士瓦本一带,以及与其关系密切的瑞士和奥地利。这一大片地区的艺术发展基本走的是与法兰德斯类似的道路,既有写实求真的努力,也有植根于本土的哥特式神秘倾向的发扬。15世纪中期,在坎平和扬·范·艾克两位大师的启迪下,瑞士出现了一位写实的高手康拉德·维茨(Konrad Witz,约1385—约1446年)。他的名作《基督在水上行走》是给日内瓦大教堂所作祭坛画的一部分。但维茨所作此画又大大超过了一般宗教画的意义,他直接把日内瓦湖畔景色当作这幅表现基督生平故事的画作的地点。除了《圣经》人物之外,整幅画实际上就是靠近日内瓦城边的日内瓦湖的写生。我们从图右边看到的一片临水楼宇,那就是日内瓦城,沿湖可见林木田野、农舍碉楼以及修道院的围墙(这座修道院尚有史可证),一派当地风光的真实写照,甚至在层层丘陵后出现的高山横岭的轮廓也是当地著名的峰峦。例如,画面中央远处那座直插云际的峻峭石山就是萨勒芙峰,更远一些在其右边还可遥见阿尔卑斯雪山,欧洲最高的勃朗峰就隐约其间。这些景致凡是在晴朗之日流连于日内瓦湖畔的人都会深有印象,而维茨则把它们画得惟妙惟肖,遂使此画有西方第一幅风光实景画之誉。

↑康拉德·维茨《基督在水上行走》1444年。板面蛋彩画

我们来看《基督在水上行走》对人物的刻画,基督的体态和衣褶显然受到坎平的影响,但几位在船上撑篙划桨收网捕鱼的门徒动作却很生动逼真,也有赖于作者实地写生的功力。在色彩的运用和构图的平衡上,也可见到扬·范·艾克艺术的流风余韵,可是对湖光山色的描绘,尤其是对那个在水中游向基督的门徒的描绘,却很有独创。因此,总的来说,维茨这幅画的写实功力已有直追法兰德斯画派的水平,但笔墨之间仍略含一丝古拙之气,基督头上的光轮也赫然在目。这一点也表现在奥地利著名雕刻家兼画家迈克尔·帕切尔(Michael Pacher,约1435—1498年)的作品中。

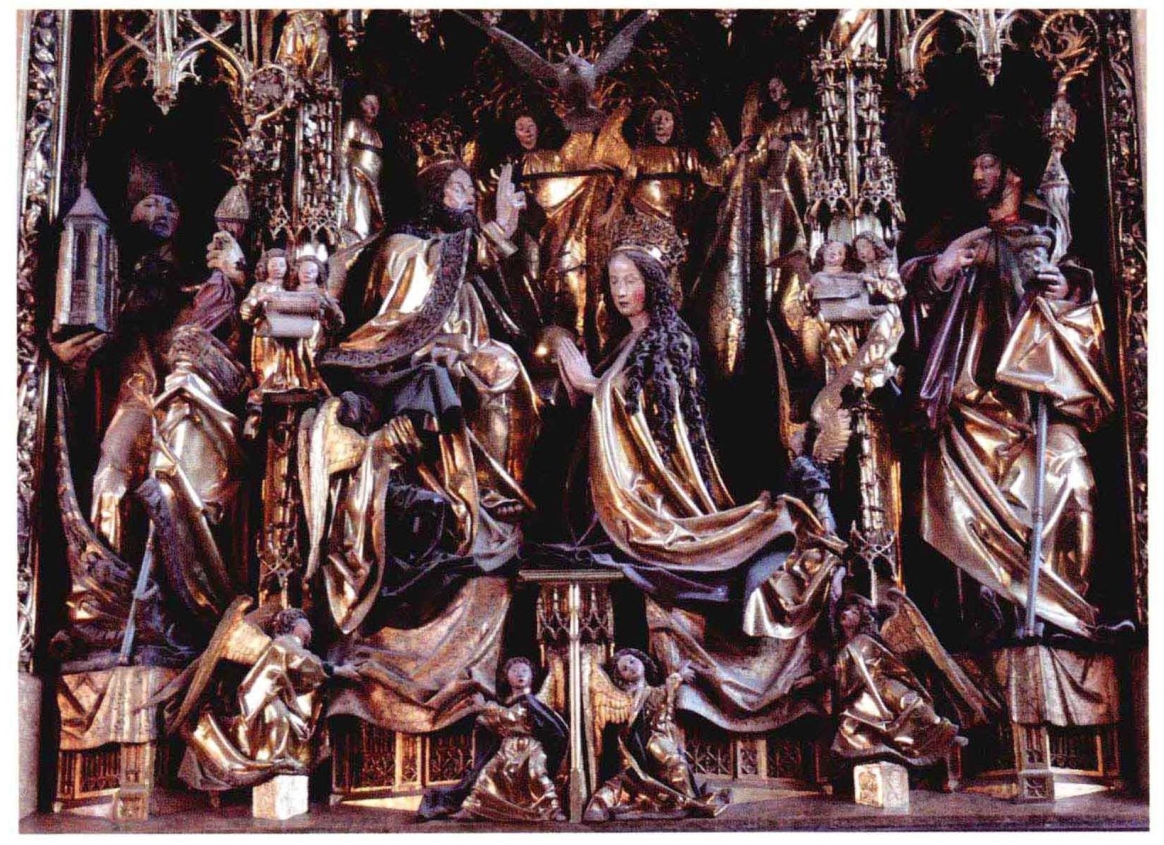

迈克尔·帕切尔在写实方面无疑用功很深,而且对意大利的透视法有所了解,可是他与哥特式风格仍有“剪不断理还乱”的千丝万缕的联系,因此他的作品在这两方面都有非常精深的表现。帕切尔的雕刻杰作是奥地利圣沃尔夫冈湖边教堂中的祭坛组雕《圣母加冠》。这片山区湖泊宁静,风光绮丽,而帕切尔的雕刻更像这一湖光山色胜景中的一颗明珠,共同组成了这个美景众多的旅游国家的一大名胜。在华丽精巧的哥特式网状尖拱的壁龛中,帕切尔布置了中心一组的上帝和圣母,左右两边各是一位圣徒,众多天使则围绕上下四周,人物体形正确,动作自然,宝冠华服和各种神圣道具都雕刻得非常精细,着色尤为讲究。而且由于人物形象接近于真人般高大,所以整个群雕看起来具有很强烈的真实感,就像在人们眼前演出的一场精心编导的神圣剧。以这种写实功力用于绘画,帕切尔在他的名画《圣奥古斯丁和圣格里高利》中也达到了同样的惊人之境,刻画的圣徒体态极具立体效果,色彩更是极其明丽精美,空间关系也把握准确,但那些哥特式细部却使画幅的新时代感打了折扣。

↓帕切尔,奥地利圣沃尔夫冈湖边教堂中的祭坛组雕《圣母加冠》

然而,进入16世纪以后,德意志艺术发展出现了很大的飞跃,在绘画方面已超过同时期的法兰德斯和欧洲其他地区,成为仅次于意大利的拥有众多盛期文艺复兴大师的国度。这时德意志南部一带城市兴盛,工商业发达,与意大利的交通联系也很方便。这里意大利新艺术和人文主义思想如日中天,在德意志的影响随处可见。但德意志朝野上下对罗马教皇控制的教会统治和剥削却极为反感,新思想与对教会的批判相结合,遂形成轰轰烈烈的宗教改革运动,城乡劳苦大众还掀起了欧洲历史上声势最大的农民战争。这些社会运动也使德意志的文艺复兴文化跃居欧洲前列,主要的艺术大师纷纷参与这些运动,使他们的艺术与时代的脉搏紧密相连,可以说艺术的繁荣深受其惠。哥特式艺术的流风余韵,由于民间基层宗教感情的昂扬和改革思潮的普及,也得到了化腐朽为神奇的升华,构成了德意志文艺复兴艺术有别于意大利的一大民族特色。而把这种特色表现得最为鲜明的16世纪艺术大师则是格吕内瓦尔德(Matthias Grünewald,约1455—1528年)。

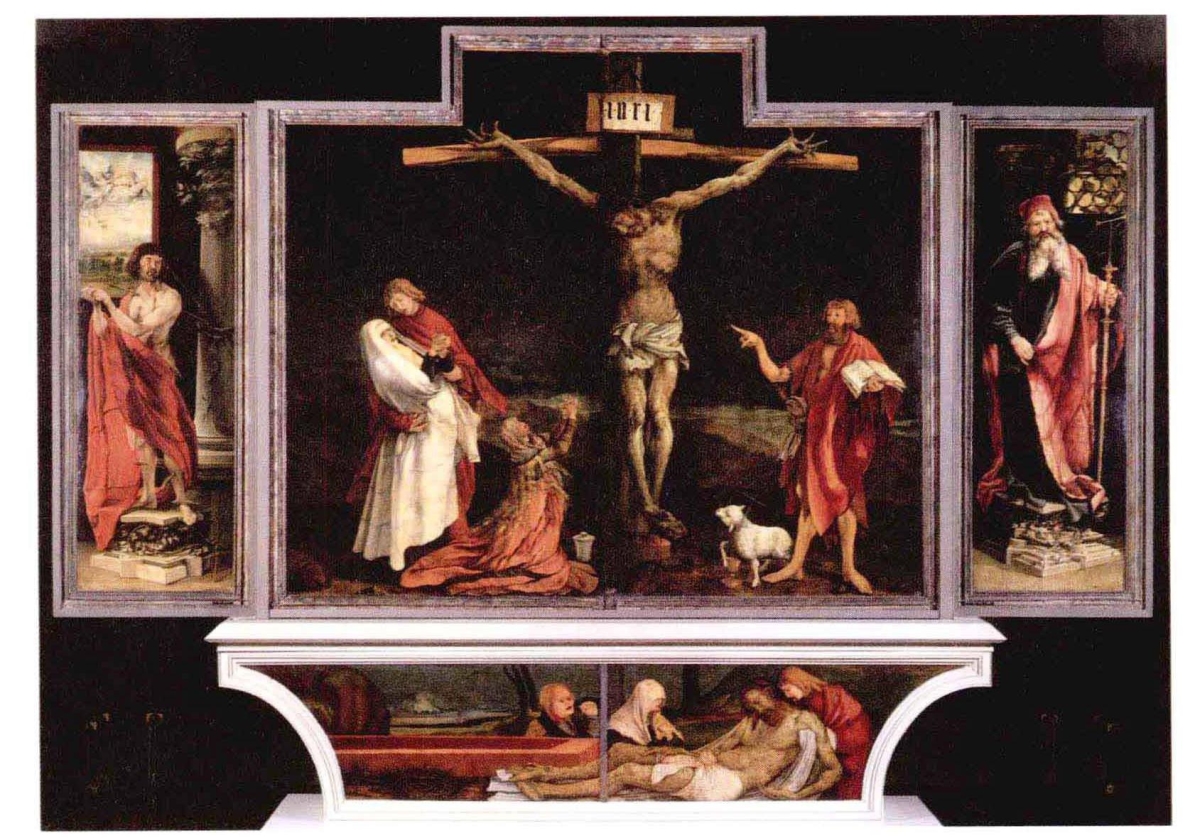

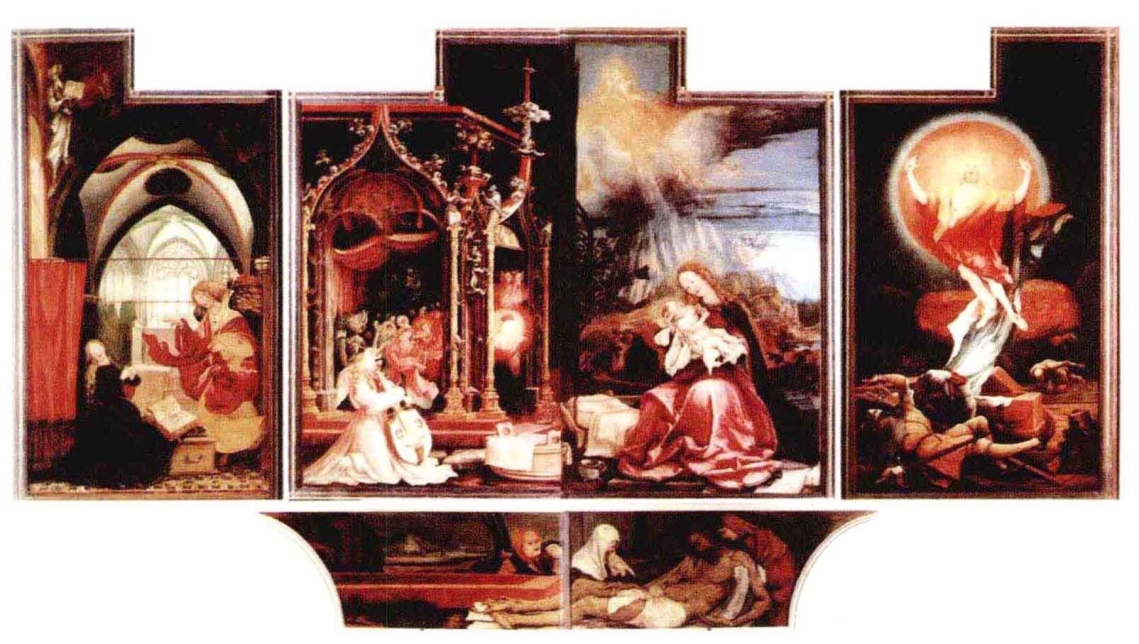

格吕内瓦尔德是一位植根于民间土壤而又充分吸收新技法的艺术大师。他的画用色绚丽奇幻,精于表现激越纯真之情,作品在文艺复兴艺坛独放异彩,但传世之作很少。他的主要作品《伊森海姆祭坛画》,完成于宗教改革爆发前两年,充分反映了当时德意志民间宗教思想的活跃,表现了平民大众对基督教义的新理解,而其震撼人心的巨大艺术力量更被誉为可与米开朗基罗的西斯廷屋顶壁画相比。

我们来看《伊森海姆祭坛画》,它仍取传统的三叠屏形式,共分为里外3层,第一层是关闭时所见,画《基督受刑》。第二层是开启时看到的大画面,由中央大幅画和左右两边小幅画组成,中央画《耶稣降生》和《圣母圣婴》,左右画《受胎告知》和《基督升天》。第二层的中央大幅画还可以从中间打开而显示第三层,它的两边分别画《圣安东尼的论道》和《圣安东尼的诱惑》,因为圣安东尼正是伊森海姆修道院所供奉的圣徒,它的中央部分则用来放置为另一位艺术家所作的雕刻群像。前后3层意旨复杂,画面变化更有风起云涌之势,从而充分显示了格吕内瓦尔德的艺术特色。

↑格吕内瓦尔德,《伊森海姆祭坛画》关闭时所见主题画《基督受刑》。约1510—1515年。板面油画

首先,第一层的《基督受刑》把基督钉死在十字架上的血腥恐怖场面发挥到极致,以显示十字架象征的苦难的深重和牺牲的惨烈,与强调基督受难拯救世人疾苦的民间信仰相符。画中基督遍身青紫,伤痕累累,无数皮开肉绽之处血迹未干,受尽残酷折磨的遗体已僵硬枯槁,五指如刺直指黝黑苍天。这样惨痛凄苦的基督形象,在西方艺术中是从未见过的,它既是极端的写实,也有大胆的夸张,而且突出的是基督那种犹如劳动者的粗实躯干。左边的圣母、玛格德琳和右边的洗礼者约翰悲痛欲绝的神态也表现得淋漓尽致。但不同的是,约翰显现了一种化悲痛为力量的态势,他左手捧《圣经》,右手指着基督受尽苦难的遗体,脚边走出一只洁白的圣羊,以它的鲜血注满了圣杯,这就是诚心信仰基督、世界将得到拯救的教义。它在宗教改革和农民战争中成为革命信徒最响亮的一个口号,所以这幅悲苦之极的画作又促使人们燃起解救的希望。

↑格吕内瓦尔德,《伊森海姆祭坛画》(打开时)。约1510—1515年

其次,当人们打开祭坛而看到第二层画幅时,似乎突然从苦难的黑夜进入欢乐的天堂。例如,中央大幅画的右边画着圣母微笑着与婴孩耶稣逗乐,上帝在云层中闪出金色的光辉。右边的小幅画也是基督复活胜利升天之景,基督满身光彩,背后的光轮如彩虹环绕的太阳,在星光闪烁的夜空中极为耀眼,而基督的面目则几乎熔化在这一片神圣之光中了。像这样飞升态势如此强烈、色彩表现那么绚烂的基督升天画面,也是西方艺术中绝无仅有的。通过第一层与第二层画面的对比,不仅显示了画家艺术表现手法的丰富,而且使观众在心理上从极端的悲苦转入强烈的自信,因此它的表现力在文艺复兴艺术中堪称是首屈一指的。

另一位德意志艺术大师是阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer,1471—1528年)。他比格吕内瓦尔德年轻10多岁,与他同年去世,但艺术风格却不相同。丢勒可以说是一位更为彻底的文艺复兴艺术巨匠,他两度游学意大利,充分掌握了新艺术的技艺和理论,在德意志画家中最为博学多才。他的作品无论油画和版画还是写生素描,都具有造型结实、线条遒劲、构图严密和气魄宏伟的特点。由于他还积极进行人文主义学术活动,所以在数学、透视、军事、建筑和绘画理论等各个方面皆有研究著述,因此人们喜欢把他与意大利的达·芬奇相提并论,誉之为学识渊博、多才多艺的时代巨人。在充分吸收和融会贯通意大利新艺术的基础上,丢勒的艺术确实具有焕然一新、不同凡响的异彩,尤其可贵的是他的艺术无处不植根于德意志的传统和环境,始终保持浓厚的民族风貌。他热烈支持宗教改革,是改革派领袖马丁·路德的朋友,因此德意志人民历来盛赞他:正是民族与时代组成了他的艺术的经纬。

丢勒成就最高、影响最大的作品是他的版画。德意志是西方印刷术的发源地,而版画的流行和提高与印刷关系密切。在中国的影响下,西方在15世纪初已有印刷品出现,不过最初的印刷是用木刻雕版,版画也属于木刻画。到15世纪中期,德意志人首先采用以铜刻字模活版印刷的技术,印刷术便迅速发展起来。此时的版画也开始以铜版凹刻的铜刻画为主,由于印刷术的流传优势,版画遂成为最受群众欢迎、影响最为迅速广泛的新艺术体裁。在丢勒之前,德意志版画已遥遥领先于欧洲各国,其中高手如马丁·施恩告尔(Martin Schongauer,约1435—1491年),他兼工油画和铜刻版画,更以版画闻名。他的刀法细密有力,善于用很细的线条(这是铜刻的特点)表现立体感和质感,代表作为《圣安东尼的诱惑》,表现圣徒为各色妖魔鬼怪所困,构图大胆,形象幻奇,线条极为清丽,是欧洲铜刻版画的最早杰作,在当时极负盛名。

←马丁·施恩告尔《圣安东尼的诱惑》。约1480—1490年。铜刻版画

丢勒的版画也是以这些先驱高手为师。据说丢勒游学莱茵河之时曾专访施恩告尔所在的科尔马城,欲拜他为师,可惜施恩告尔已于数日前病逝。他不仅学德意志诸家,而且学习意大利的铜刻版画,例如对铜刻造诣很深的曼特尼亚的作品他就仿学甚深。而在版画品种中,他不仅精于铜刻,而且对木刻也极为用功,无论铜刻还是木刻,他的版画作品都以刀法严谨、形象宏丽、线条精细见称,历来被称为西方版画艺术的典范。

丢勒的木刻以早年的《启示录》插图最为著名(一套共15幅,作于1498年,时年27岁)。《启示录》是《圣经》中宗教狂想最称激越的文献,丢勒为它作的插图更以其狂想的形象和奔放的线条传述了时代的心声。例如其中最受人们称道的《启示录四骑士》,采用神奇的空中四骑士跃马挥刀斩除妖孽的形象,反映了人世间善与恶的搏斗和对黑暗势力的惩罚。四骑士分别用刀、弓箭、弩叉戟和天平(法律审判)替天行道,他们的杀戮可能有点恐怖,但却把教皇、帝王、贵族、主教以及贵妇妃嫔等统统置于刀斧之下,充分反映了民间群众的愤懑和憎恶。在艺术表现上,这幅木刻画想象丰富,笔意刀法在严谨之中又有热情奔放的气势,而且它的一笔一画、一人一物都非常精确生动。四骑士的装束道具、武器马匹等皆刻画精细入微,逼肖实物,而骑士的形象则以其瘦削的面容和素衣赤足的特点表明他们不是宫廷中人,从而比较贴近平民百姓。所以总的来说,这是新艺术作品中真实与幻想奇妙结合的佳例,由于它们在平民中流传极广,对酝酿宗教改革的社会心理也起了不小的作用。

→丢勒《启示录四骑士》。约1497—1498年。木刻版画

丢勒的铜刻版画则在技法上突破尤多。在他之前,铜刻高手如施恩告尔等,总的说来是刀法精细有余,形象气韵则不够丰富和谐,尚未充分发挥铜刻的笔画线条流畅舒展、变化多端的优势。例如,前人只追求精细而忽略了粗细结合的问题,丢勒则注意到当时德意志南部有人善用枯墨乱笔、断线浅描的技法,以其粗朴愚拙而增幽默之趣。再如当时的油画和壁画,尤其是意大利的名作对人体造型、空间表现、明暗处理和风景描绘等都积累了极其丰富的先进经验,达到了写实求真与理想加工的高度结合,艺术表现力进入一种新的境界,版画作品也应学习和吸收以求提高,丢勒便在这些方面作了开创性的努力。他把油画技法的特长引入版画,在气韵生动和形象丰富方面取得了突出成就,在精细严密之中做到奔放游移、余韵无穷,在明暗、质感和立体感的表现上树立了铜刻版画的最高典范,从而把铜刻版画提高到纪念性艺术的宏伟地步,不再囿于书籍插图的范围。

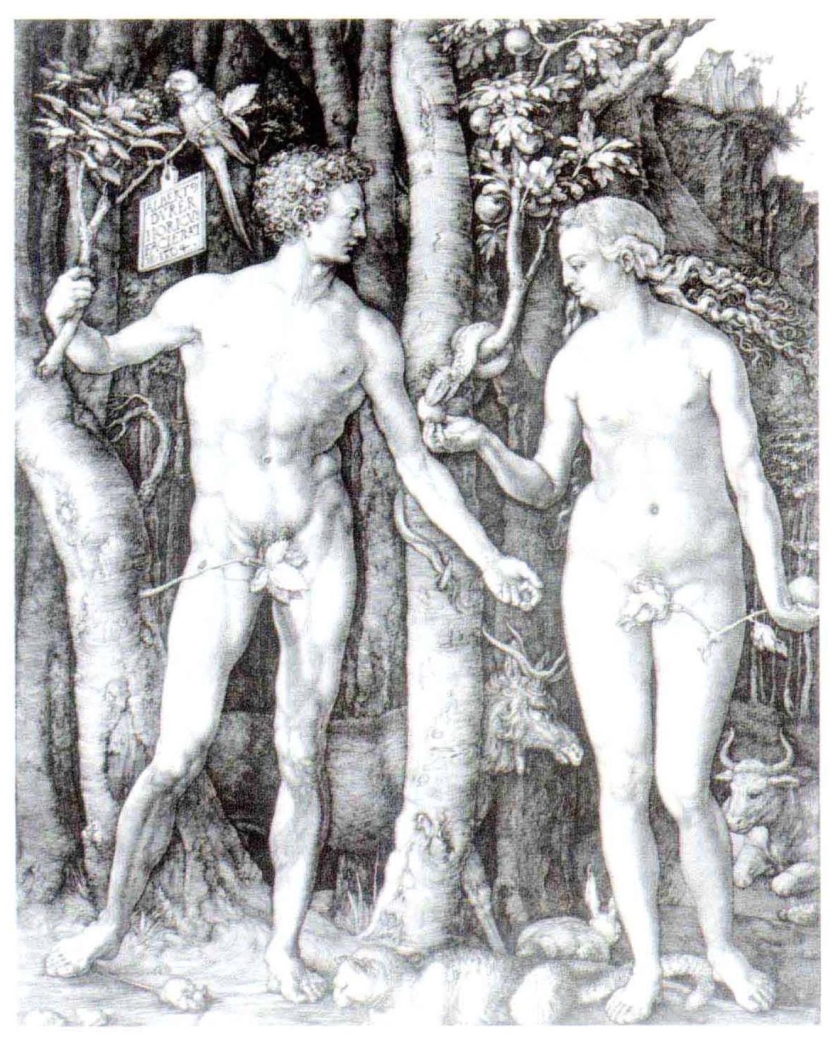

←丢勒《亚当与夏娃》。1504年。铜刻版画

16世纪之初,丢勒创作了上述这种形象完美的纪念性新版画,其著名代表便是1504年作的《亚当与夏娃》。这幅铜刻版画具有油画般丰富的表现,造型的写实与理想的结合也体现了盛期文艺复兴的风格。他把宗教传说中人类始祖的主题变成表现理想男女裸体的艺术实践,同时根据文艺复兴的传统把亚当和夏娃当作古典艺术中的阿波罗和维纳斯,这是他学习意大利艺术的最积极的成果,也是把人文主义关于人体美的理想传于德意志和西欧各地的成功创举。画中的亚当和夏娃不仅在人体结构的准确性上做到一丝不苟,而且无处不添加画家对人体美的理想加工,所以完成的形象既是充分写实的,又是无限完美的。

丢勒最杰出的铜刻版画则是《骑士、死神与魔鬼》。它刻画一位德意志骑士在林野中行进,他全身甲胄披挂齐全,骑着的战马步伐沉着缓慢,肩扛的丈八长矛在枪尖处裹着毛茸茸的兽皮(刺人后作吸血之用),表示了骑士沐血沙场的决心。但是,在骑士身边却出现了两个像是拦路剪径的怪客——拿着沙漏计时的死神和牛头马面、独角长耳的魔鬼,他们的出现顿时使骑士勇赴沙场的气氛为之一变。在死神和魔鬼的纠缠下,骑士虽未屈服,却已沉默无语,使人感到他已经难以脱身,前途也难以逆料了。所以有人认为这幅画形象地反映了当时德意志包括骑士在内的社会中层人士,既有反教会和大贵族的志向,又表现出难以与他们彻底决裂的苦闷和彷徨。画中死神的冷酷、魔鬼的嚣张与骑士的窘态形成了鲜明的对照,马的强劲、狗的顺从、山岩的阴森和枯枝的摇曳,再加上远处可见的山顶城堡的雄姿,所有这些景物的刻画和气氛的烘托皆极为精妙,而它传述的复杂而隽永的悲剧情调尤其令人难忘,从而这幅铜刻版画成为北方文艺复兴艺术的典范之作。

→丢勒《骑士、死神与魔鬼》。1513年。铜刻版画

丢勒的油画作品也以精于写实和气魄宏伟著称,标志着他的最高水平的油画杰作是其晚年画的《四使徒》,以双屏对称形式在两幅画中分别表现约翰、彼得、保罗和马可四使徒(使徒则是指耶稣死后接班担任传教重任的人物,是最重要的圣徒)。在这里,4位顶天立地的人物形象塞满了画幅的空间,一切背景道具都被减至最低限度,人物表现成为艺术家的唯一目的。从作画的过程来看,此画原来可能是一个大祭坛画的组成部分,以左右两边小幅画置于中央大幅画的两边,但中央大幅画从未动笔,现存的就只是这4位异常伟岸的人物画像了。就像版画《亚当与夏娃》那样,丢勒在这里也有意把《圣经》人物画成古典风格的理想典型。约翰代表温文尔雅,彼得则是意志坚强,马可是寻根究底、事事认真的典型,而保罗则洞察四方而又嫉恶如仇。这些典型形象的创造成功表明艺术家达到了他终身追求的目标:使德意志艺术的写实求真与意大利艺术的理想加工结合起来。画中人物除了面部表情的卓越之外,还以其凝重和谐的色彩、厚实刚直的衣褶和粗壮强健的体态显现出无比雄伟庄严的气派,完全可以用古典精神的“高贵的单纯与静谧的壮伟”来概括和形容。

←丢勒《四使徒》。1523—1526年。板面油画

从社会意义来看,使徒们纯朴正直和具有接近普通百姓的那种布衣教长般的平易形象,既可以与宗教改革运动所批斥的那些假先知、假学士相对照,也寄托着改革运动对那些真正的、人民的宗教领袖的企望,所以他们历来被认为是宗教改革运动崇高理想的体现。

此外,丢勒在肖像画方面也极有造诣,尤其善于作自画像。丢勒从13岁起直到晚年不断地创作自画像,是艺术史上自画像最多最全的艺术大师之一。这些自画像都异常坦率和真实地记下了艺术家在各个时期的容貌和心态,可以说是一部形象的自传。我们来看一幅他在29岁时画的《自画像》,这幅自画像表现了正进入成熟和创作高峰期的画家的自信和坚定,除了酷肖传神之外,此像也有不少的理想加工。例如直接正视观众的目光和姿态,长发蓄须类似基督的容貌等,这些都说明画家有意以此显示他对自己的成就和艺术家的使命感到自豪,这无疑是人文主义肯定人性和个性思想的一种反映。

↑丢勒《自画像》。1500年。板面油画

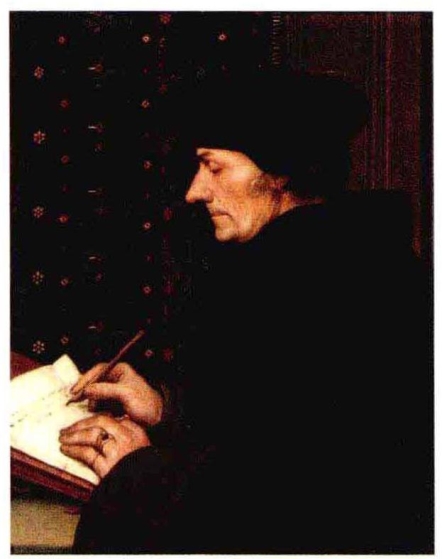

德意志第三位新艺术大师是小汉斯·霍尔拜因(Hans Holbein the Younger,约1497—1543年),他的艺术风格则在写实求真、形神兼备的卓越成就之上另具一种精细绵密、清逸淡雅的特色。他一生勤于创作,肖像画、宗教画和版画成果都很丰富,尤其是以肖像画奠定其无与伦比的杰出地位。他的家乡是德意志的奥格斯堡,家学渊源,父兄皆以画知名。在奥格斯堡完成学业后,他南下德瑞边境的巴塞尔城工作。这里是当时新兴的印刷业中心,人文主义学术气氛也很浓厚,他在这里结识了著名的荷兰人文主义学者德西德里乌斯·伊拉斯谟(Desiderius Erasmus),接受了新思想的熏陶,画艺也更有长进。随后他又南游意大利,归来后名声远扬,作坊顾客盈门,他的肖像画遂获得国际声誉。后来他迁居英国直到去世。他为把新艺术传于英国而作出了重大贡献。综观霍尔拜因的一生,他为各类顾客作肖像画是其艺术创作的核心。这些主顾从帝王将相到普通市民无所不包,他们在艺术家的笔下既生动逼真,又显露出沉着舒坦的神情,体现了文艺复兴艺术崇尚人性高雅的信念。当然,在他画的所有肖像画中,他的老师和挚友伊拉斯谟肖像可以说最为精彩。他一生为伊拉斯谟作的肖像画甚多,现存油画肖像尚有3幅,这里这幅为其中最佳者。这幅肖像画把这位学界泰斗画得可敬可亲,完美地塑造了体现学者性格和思想的艺术形象,同时又饱含了艺术家对友人的深厚感情以及后辈对思想老师和事业指导的敬意。画中伊拉斯谟侧面而坐正全神贯注地写作,姿态表情和背景陈设皆充满安详、宁静和文雅的气氛。更重要的是,艺术家从长期对伊拉斯谟接触、观察和写生的基础上,领悟到选取学者侧身而坐垂目凝神的写作姿态效果最好,从而把这个极富表现力的姿态画得出神入化,精彩异常。他对脸部以及写字的手的刻画又力求细致,达到科学性的精密,但笔调和设色又着重柔和,并注意衣帽与背景挂毯的色调的最佳配合,遂使这幅肖像画真而不俗、全而不杂,淡逸高雅之中又有人情的温馨,成为西方最著名的肖像画之一。

↑小汉斯·霍尔拜因《伊拉斯谟肖像》。约1523年。板面油画

到英国以后,霍尔拜因主要为王室和宫廷显贵作画,佳作也不少,可是除了笔墨色彩传神和巧妙之外,人情的温馨已难见踪影。例如英王亨利八世的肖像画,他把这个性格暴烈、体态臃肿的国王画得恰如其分,但国王矜持呆板的面貌显然已不是艺术家最感兴趣的部分,那些珠光宝气的王者装束实际上才是全画更为精彩的中心,这里面岂不包含着某种讥讽吗?

↑小汉斯·霍尔拜因《亨利八世肖像》。1541年。板面油画

德意志的文艺复兴艺术有以上3位大师带头,自然是一片兴旺发达的景象,其中在德意志南部尤为活跃的有被称为“多瑙河画派”的一批艺术家,他们在从慕尼黑到维也纳的广大地区遍撒新艺术的种子,其影响远远超出多瑙河流域。这一派画家的著名代表是老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder,约1472—1553年)和阿尔布雷希特·阿尔特多费(Albrecht Altdorfer,约1480—1538年)。

克拉纳赫工作的地点维滕贝格(Wittenberg)是德意志宗教改革运动的发源地,他积极参加了改革运动,成为改革派领袖马丁·路德的密友。他画了许多幅马丁·路德的肖像,成功地表现了这位改革者坚毅顽强的气质。他的绘画具有情态真挚朴拙、幽默诙谐的特色,很受广大群众的欢迎。他还喜欢描绘山水风景以作人物画的背景,开启了多瑙河画派擅长表现风景的传统。尤其是他的古典神话题材作品,既以古典的裸体女神的形象显示文艺复兴艺术的特色,又在幽默情趣和山水背景中体现个人独具的风格。

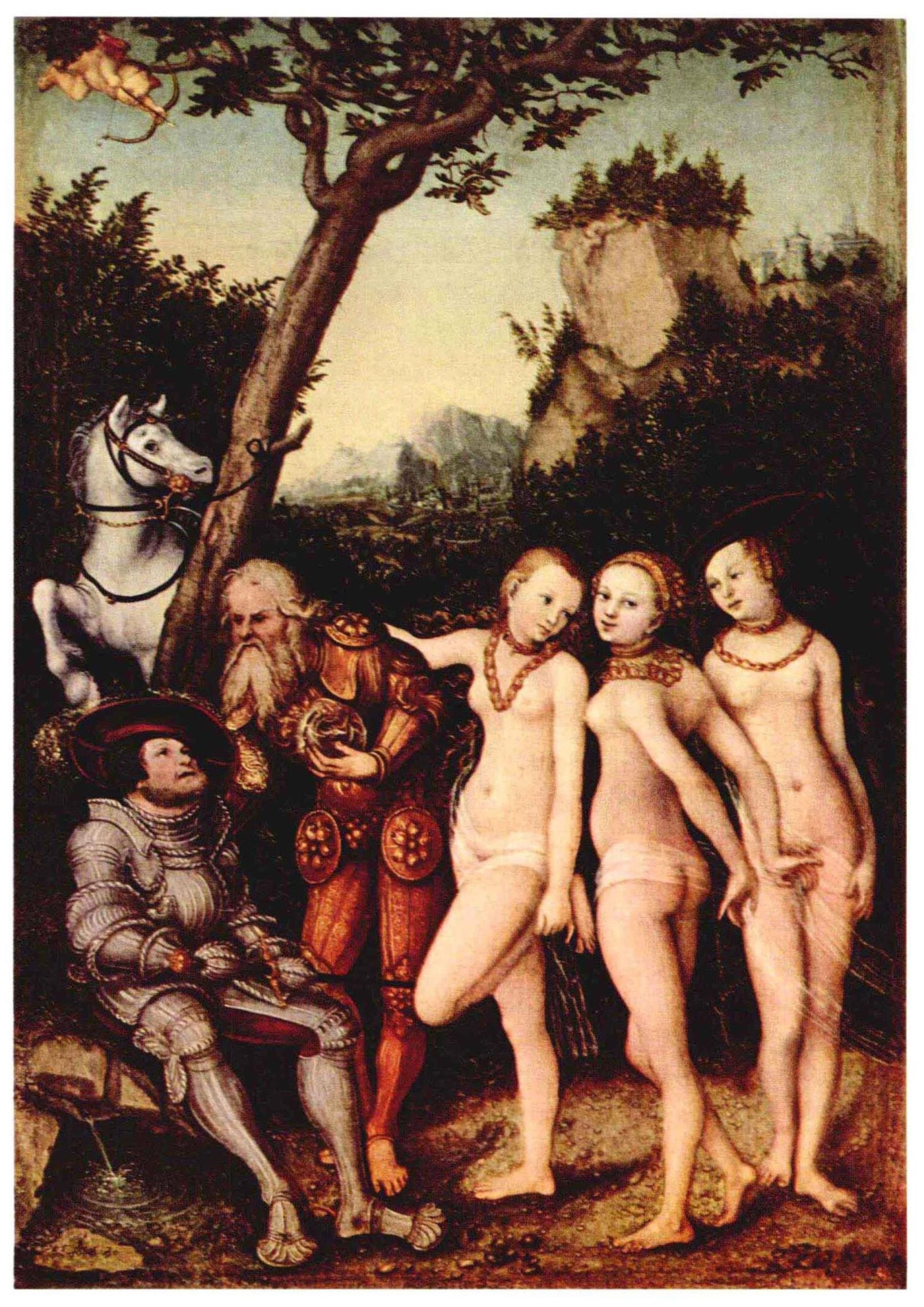

我们来看克拉纳赫的《帕里斯的审判》(见188页图),说的是帕里斯有幸担任对维纳斯、朱诺和雅典娜3位女神竞选最美女性的裁判,所以画中以一片秀丽的多瑙河山区风光为背景,表现了3位裸体女神竞展美姿的情景,而帕里斯和另一位天神则变成了全副武装的德意志骑士。

多瑙河画派的另一位大师阿尔特多费,他既精于绘画,又兼通建筑,尤其善于描绘风景。他沿多瑙河作长途旅行,东达维也纳,南至阿尔卑斯山,饱览河山风光之美,又能辅以诗情画意,穷究高空鸟瞰透视的精妙,因此他不仅是西方最早的风景画大师,而且风格独特,气度雄浑。他的杰作《亚历山大之战》(见189页图),虽采用的是亚历山大大帝与波斯王决战的题材,但表现的却是高空鸟瞰海阔云飞的江山全景。画中前景人马奔腾,中景和远景则峰峦起伏、河川万里,场面极为浩大宏伟。画家对密集如蚁的军旅鏖战的情景作了相当精细逼真的描绘,而全景描绘尤为引人入胜,动人心魄,这是我们第一次在色彩绚丽的油画中看到这样杰出的鸟瞰全景风光。无论近处的城廓寨堡,远景的雪峰雾海,还是那金光万丈的夕阳和映着彩霞的青云,变幻莫测,妙不可言。因此,这幅把万里风光尽收眼底的风景画在西方艺术中具有独一无二的地位。

←克拉纳赫《帕里斯的审判》1530年。板面油画

↑阿尔特多费《亚历山大之战》。1529年。板面油画

法国北连法兰德斯,南通意大利,它的15世纪艺术在法兰德斯和意大利的交互影响下也有突出的发展。在绘画方面,15世纪的著名法国大师是富凯(Jean Fouquet,约1420—1481年)。他曾赴意大利为罗马教皇画肖像,可见他画艺之高,同时他也从意大利学到空间透视等新技法,与法国—法兰德斯一系的写实功力相结合,技艺更有很大提高。他的名作《埃蒂恩尼与圣徒斯蒂芬》是一幅肖像画与圣徒形象搭配的作品,左边的埃蒂恩尼是画家的主顾、当时法国的财政大臣,右边则是圣徒斯蒂芬,他手拿的《圣经》上有一块石头,那是他殉难的象征(传说斯蒂芬被人用乱石击死)。这幅画精确生动地表现了人物的容貌和体态,画风尤显细腻优美,背景建筑的透视关系和古典风格的细部反映了画家从意大利学到的新成果,所以在法国艺坛产生了开启一代新风的作用。

↑富凯《埃蒂恩尼与圣徒斯蒂芬》。约1450年。板面蛋彩画

随后,与此类似的新绘画作品在法国南部的普罗旺斯地区也陆续出现。到16世纪时,首都巴黎和国王的宫廷成为文艺复兴艺术的中心,杰出的大师如让·克卢埃(Jean Clouet,约1485—1541年)终身为宫廷作画,死后他的儿子也继任宫廷画师,开启了法国艺坛常有一批累代供职宫廷的艺术家族的传统。克卢埃一生创作的肖像画现存13幅,其中最著名的是他为国王弗朗索瓦一世画的肖像。与霍尔拜因的《亨利八世肖像》相比,此画中对服饰和姿态的处理两者略微相近,但克卢埃对弗朗索瓦一世的性格刻画却有独到之处,强调了他的威武气势和狡黠难掩的神态,为全画平添了一份灵动。

→让·克卢埃《弗朗索瓦一世肖像》。约1525—1530年。板面油画

在建筑方面,法国的文艺复兴建筑最初是以引进某些意大利的装饰细部为开端,而整体结构仍袭用在法国具有深厚基础的哥特式风格。这种新旧混合的形式既出现于教堂建筑,也多见于宫廷和贵族在卢瓦尔河一带建造的城堡式宫室,一般称为法式城堡(Château)或宫堡。这些宫堡崇檐高窗,明丽透亮,大多用作狩猎游乐休闲,与中世纪的军事防御性城堡大不相同,而古典式小柱、花饰和雕像用在其上可平添一些新意,以满足王公贵族追慕时尚的要求。这类宫堡的代表可举香波尔城堡(Château de Chambord)为例,它为弗朗索瓦一世所建,规模宏大,方正完整,很有气派。它的四方大院四角有圆形碉楼,中央宫室两旁也用碉楼夹峙,屋顶上有如林的烟囱,这些仍不脱中世纪哥特式城堡的特色。但它的落地大窗一律采用平顶檐部而不用哥特式的尖拱,窗户、顶阁和烟囱上还遍布古典式的雕饰,中央宫室的设计也强调集中和对称,各厅围绕中央大楼梯呈十字分布,大楼梯又采取双道对应螺旋形式,使上下行人始终闻其声而不见其面,结构既宏伟又很巧妙,显然都是意大利影响所致。

↓法国香波尔城堡。1519年动工

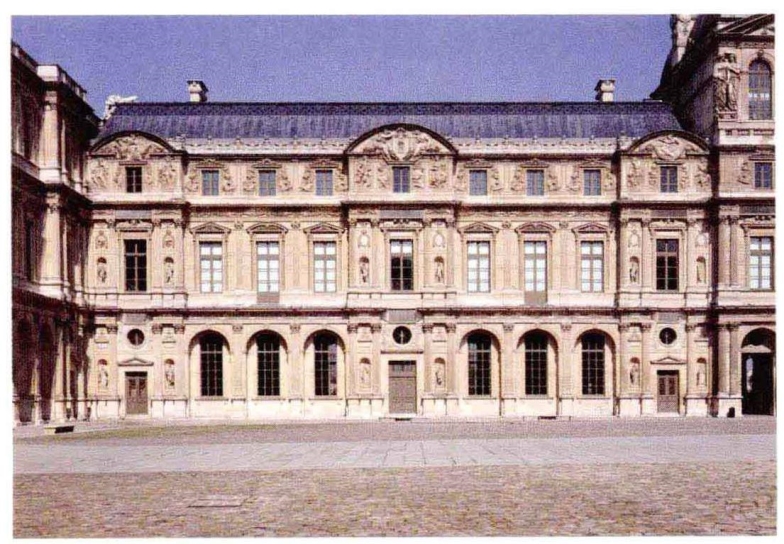

香波尔城堡建造时达·芬奇正在法国,据说弗朗索瓦一世凡事都向他请教,其设计可能也吸收了这位大师的意见。16世纪中期,法国自己的艺术家和建筑师对新风格已了然于胸,从而产生了带有法国特色的文艺复兴建筑,它的著名代表就是巴黎卢浮宫的新厦。卢浮宫的初建可追溯于中世纪,它是巴黎城内濒临塞纳河畔的一座方形堡楼,按中世纪的标准,那时已是十分壮丽了。到16世纪,王权增强,宫廷扩大了许多,这座方形堡楼就显得不够用了,遂拆除原构而建新厦。新的卢浮宫比原来的方堡扩大4倍,变成四方形的院落,四边盖楼房,中央留为露天场地。在16世纪,只完成了四方庭院中西边南翼的楼房,面积仅占全部庭院的1/4。但是,由于它的杰出设计,而且因为日后所有卢浮宫建筑都比它晚,它成为给卢浮宫的古典高雅风格定调的元老,在艺术史上具有相当突出的地位。

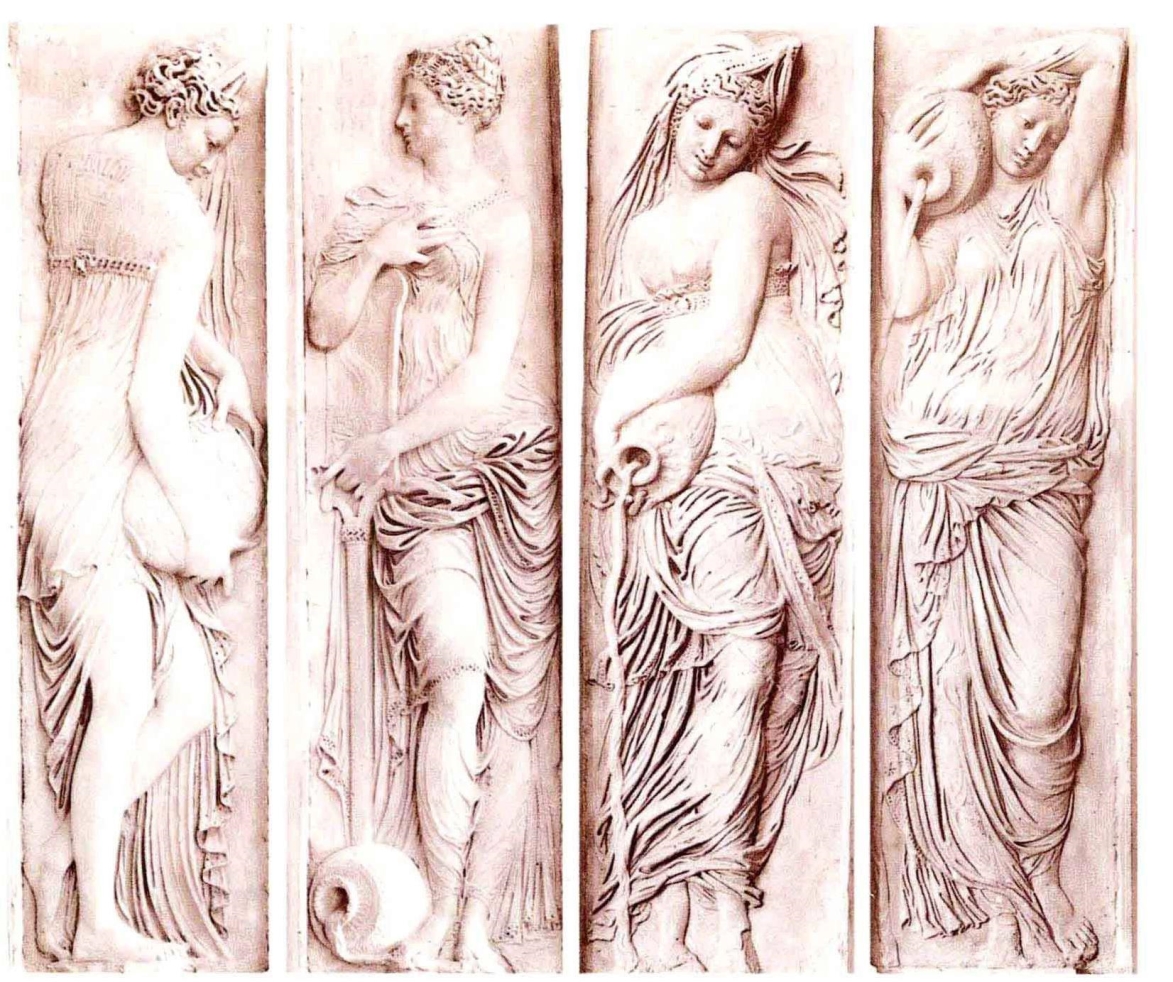

我们来看卢浮宫西边南翼楼房的全景,它是由建筑师皮埃尔·莱斯科(Pierre Lescot,约1510—1578年)设计建造,雕刻家让·古戎(Jean Goujon,约1510—1568年)雕刻装饰。毫无疑问,莱斯科对意大利的文艺复兴建筑,尤其是以多纳托·伯拉孟特为代表的盛期文艺复兴建筑是了然于心的,但他对法国的传统制式也心领神会,结果是这个卢浮宫新厦的设计达到了意大利风格与法国精神的完美结合,备受后人称赞。我们看到它以层叠古典柱式划分两个主要楼层,第三层则采用顶阁小窗的形式与很高的屋顶连为一体,层叠柱式的运用,以及第一层采用半圆形拱衬于窗外,第二层采用三角形和弧形山墙穿插作窗户檐部,这些显然都是意大利风格。但是,立面划分突出左中右3个入口的开间,让它们由分隔较宽的双柱拱卫,以及3个入口的顶层采用较高大的弧形山窗为顶盖,顶阁小窗与屋顶连接等手法,则是纯粹的法国传统,难得的是莱斯科把这两种因素加以融会贯通并富于变化统一地结合在一起,可谓天衣无缝,妙不可言。而古戎的装饰雕刻则在柱子、花边、壁龛雕像和顶阁浮雕等方面实现了古典风格与法国气派的交融,例如他的贞洁喷泉雕刻《林泉仙女》,更是绽放异彩,锦上添花。

←卢浮宫西边南翼楼房。皮埃尔·莱斯科建筑设计,让·古戎雕刻装饰。1546年动工

↑让·古戎,贞洁喷泉雕刻《林泉仙女》。1548—1549年

在法国的文艺复兴艺术中,不仅有法国艺术家的创作,而且还有不少意大利艺术家作出的重要贡献,他们有的终身定居法国,成为法国艺术界的重要成员。例如,意大利艺术家弗兰西斯科·普列马提乔(Francesco Primaticcio,1504—1570年),他在意大利并不突出,来到法国后结合法国特点而开创一代新风。他与法国雕刻家皮隆(Germain Pilon,约1537—1590年)合作的法王亨利二世的陵墓,由他任建筑设计,皮隆制作雕像,堪称珠联璧合。他把纯正的盛期文艺复兴古典风格带到法国,按国王陵墓皆建于巴黎的圣德尼修道院教堂的惯例,设计了一个古典柱式卫护的亭阁结构,中置石棺以及国王和王后的卧像,双柱间立象征德行的雕像,阁顶置国王夫妇祈祷祝福像,组成了一件令人难忘的纪念性的建筑雕刻综合体。

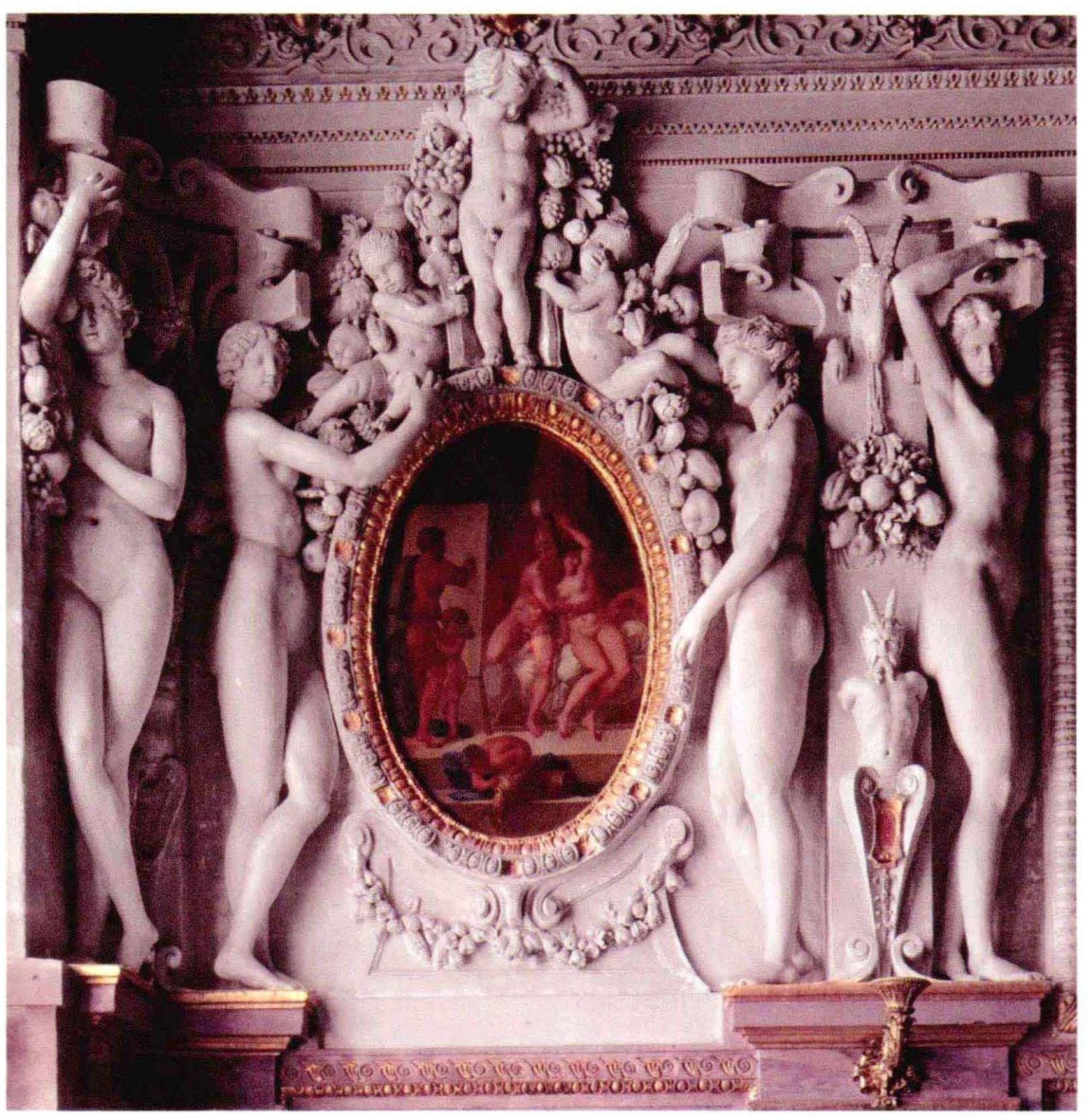

↓普列马提乔,法国枫丹白露风格的垩塑彩绘装饰。约1541—1545年。法国巴黎枫丹白露宫

然而,普列马提乔不仅精于建筑和雕刻,而且长于绘画。他与一批法国、意大利的艺术家共同参加了巴黎郊外的枫丹白露宫(Fontainebleau)的建造和装饰,这是在凡尔赛宫以前的最重要的一座法国王宫。普列马提乔除了参与宫中的重点工程如长廊和舞厅等的建筑设计外,更是负责其装修和绘画。他把当时意大利流行的风格主义绘画与轻快秀美的灰墁雕刻(垩塑)和浮雕结合起来,形成在16世纪后期法国很有影响的枫丹白露风格(见左页图),喜用年少而清秀的裸体女性形象与古典的花边、垂饰和小爱神组成装饰性的大屏,中央则置一古典题材的椭圆形或圆形绘画(例如表现亚历山大驯马故事等绘画)。女像的轻歌曼舞与绘画的柔笔淡彩互为烘托,造成了一种既有古典情调又符合宫廷口味的新艺术,这种新艺术可以说是日后法国巴洛克艺术的一个前奏。

西班牙也是在16世纪建立了强大的王权,尤其是西班牙赞助哥伦布发现美洲大陆,于是美洲大陆从今天的墨西哥到秘鲁,还有加勒比海的古巴和美国的佛罗里达,都处于西班牙的统治之下。大量金银在血与火的掠夺中被劫运到西班牙,它顿时成为西欧富有的大国之一,因此西班牙的文艺复兴艺术与法国具有相似之处,也就是始终以宫廷建筑为要项。

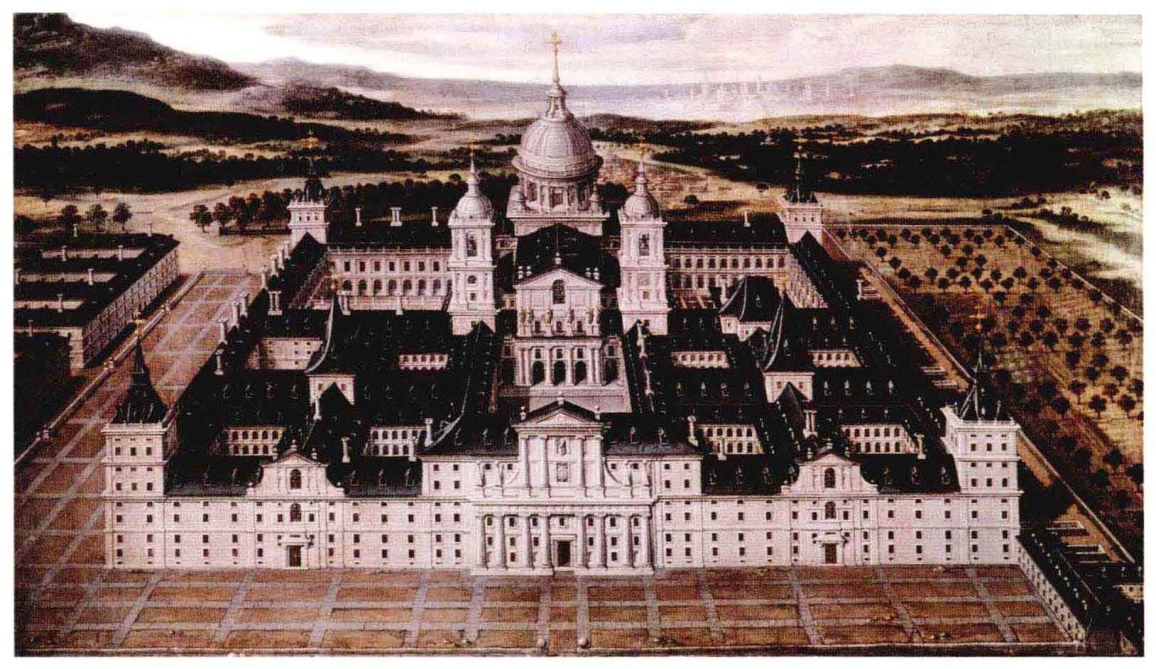

到16世纪后期,西班牙终于建成一座可以雄视当代的王宫——埃斯科里亚尔王宫(El Escorial),全称埃斯科里亚尔圣罗伦索王家修道院。它的主要建筑师是西班牙人埃雷拉(Juan de Herrera,1530—1597年)。此宫规模浩大,它以数层石砌高楼作围墙组成一座四方形的宫城,矗立在不是城市而是几近不毛的一片荒野之上。宫城长宽各达675英尺和678英尺,实为修道院、宫殿、陵墓、教堂、图书馆、慈善堂、神学院和学校八位一体的庞大建筑群,厅堂殿房数以千计,气势磅礴,雄伟壮观,有“世界第八大奇迹”之称。

埃斯科里亚尔王宫是西班牙国王腓力二世奉献给圣徒圣罗伦索的,它的方形和内部的格子布局都象征着圣罗伦索殉难被烤烙而死的铁烤架。因此,它这种平地起高楼的气派反映了西班牙王室的倨傲和对天主教的信仰,看起来气势雄伟,冷峻高傲,比较缺乏文艺复兴建筑常有的那种人文的温馨。但是,总的来说,它的建筑形象构成了文艺复兴建筑的一个成功的范例,那规整朗爽、坚固简洁的长达半里的楼房如绝壁凌空,教堂的凯旋门式大门与左右高塔、中央圆顶的组合体现了以古典原则改造基督教教堂的理想方案。而在庭院花园的布置中,它探索了在柱式楼廊环绕中的古典中心亭阁的设计问题,展示了亭阁、楼廊、高层大厅和中央圆顶这些相当丰富的建筑语言在形成新的建筑群体时的对应关系。这座空前庞大的王宫在欧洲建筑史上的影响是不可低估的,尤其是王宫的雄伟气魄和丰富结构是导向巴洛克风格的一座桥梁,尽管在西班牙建筑中它的冷峻日后鲜有从者。

↑西班牙埃斯科里亚尔王宫。1563—1584年

在绘画方面,起着像埃斯科里亚尔王宫那样雄视当代作用的西班牙大师是埃尔·格雷考(El Greco,1541—1614年)。但他不是西班牙人,而是来自遥远的希腊(埃尔·格雷考在西班牙文中意为希腊人)。在来西班牙之前,他在意大利生活了10年,主要是在威尼斯随提香学画,也拜丁托列托和委罗内塞为师,还曾经赴罗马观摩米开朗基罗和拉斐尔的真迹。但他在意大利未获知音,便远走西班牙。在这里,他发现了最适合于他的激情和狂放的艺术滋长的肥沃土壤,遂终老于斯,而艺术界也无人不把他当作最能体现西班牙狂热的宗教感情的艺术大师。

←西班牙埃斯科里亚尔王宫庭院花园

埃尔·格雷考曾为埃斯科里亚尔王宫画一大幅祭坛画《圣莫里茨的殉教》,表现这位在罗马帝国军队服役的基督徒在皇帝要他放弃信仰否则处死时毅然宁死不屈,英勇就义。我们看到前景中央那位手指天空的勇士就是莫里茨,背景则是他被押赴刑场处决,但在风云激荡的天空中却有众天使对烈士的英灵唱赞歌并带来光荣的桂冠。此画人物强健的体形和亮丽的色彩都显示了意大利的影响,人物取自米开朗基罗,色彩效法提香,但笔调和意境却完全是埃尔·格雷考的个人特色。他有意拉长人物的体态,加强明暗的对比,色调离奇反常,画面充满了神秘而激动的气氛,所以它与盛期文艺复兴的和谐庄重风格大异其趣。但是,若以宗教感情的强烈而论,此画却具有十分感人的力量。

→埃尔·格雷考《圣莫里茨的殉教》。1581—1584年。布面油画

埃尔·格雷考最著名的作品是他为西班牙故都托莱多的一个教区教堂画的《奥尔加兹伯爵的葬礼》。当时首都已迁至马德里,但托莱多仍是西班牙的宗教中心,埃尔·格雷考也选定它作为自己长期寓居和终老之地。他的艺术在这里比在埃斯科里亚尔王宫更受欢迎,因此他的作品多数都是在托莱多画成的,这幅描绘葬礼的画作更是他的呕心沥血之作。据说,在200多年前,当捐资建此教堂的伯爵去世时,圣斯蒂芬和圣奥古斯丁曾显灵而亲自把伯爵遗体葬入墓穴,埃尔·格雷考这幅画画的就是这神奇的一幕。

·埃尔·格雷考《奥尔加兹伯爵的葬礼》。1586年。布面油画

《奥尔加兹伯爵的葬礼》全画人间和天堂各占一半,而以中央一线云天为界,其上是格雷考式光幻迷离、骚动不宁的烟云中的天堂圣众,包括中央的基督、圣母和洗礼者圣约翰形成的神圣三角,周围则有拍着队的圣徒和飞舞其间的大小天使。但吸引观众注意力的却是下面的人间景象,在这里我们可以看到身穿金绣法衣的两位圣徒把伯爵的遗体缓缓放入石棺,左边那位年轻而未戴帽的是圣斯蒂芬,右边那位戴大僧帽的老者则是圣奥古斯丁。除了画面左边那位青衣包头、脸如死灰的修士可能是与伯爵同时代的古人之外,周围的群众和教堂执事看来都是画家当时的人。据说有不少还是当时托莱多的知名人士,因此画家的自画像也掺杂其中,直接位于圣斯蒂芬头上背景中的就是画家本人。更有趣的是,在前景中,位于圣斯蒂芬身边的执事助手小童竟是画家8岁儿子的肖像,他用手指着圣斯蒂芬法衣大袖上的金圈玫瑰图案,金圈代表永恒,玫瑰代表挚爱,以此表达画家的儿女深情。而小童口袋上露出白手巾的一角,上面写着画家的希腊文签署:“提奥托科波洛斯于1578年作。”实际上此画是在1586年完成的,1578年是画家的儿子诞生之年,画家似乎借此隐喻此画对他来说犹如亲生子嗣。这些小插曲使这幅神秘的画作多少带一点人间况味,也使全画围绕葬礼而产生的严肃阴森调子有所缓和。

在艺术表现上,埃尔·格雷考在《奥尔加兹伯爵的葬礼》中更是大胆地创新个人风格,把他笔下的人物无论天上圣众还是人间显贵都画得无比瘦长,脸型也拉长为鸭蛋形。他们的表情或显惊讶,或表沉思,都带有某种神经质的紧张,甚至画家8岁的儿子也被画得像个瘦长的小精灵。这种过于风格化的造型,难免令人有千篇一律之感,但画家精妙地运用色彩和光暗多少对此有所弥补。在构图上,天堂动感较强的一半与人间沉闷凝重的一半似乎缺少联系,画家便在天地之际的中央画了一个把伯爵灵魂迎奉上天的黄衣天使的形象,他的羽翼和衣衫下连俗界,而他的双手捧着的伯爵灵魂(一个淡淡的白色小人)则直升天堂。这个形象巧妙地把人间与天堂连接起来,再加上几个仰天张望的俗众的眼神,全画仍不失浑然一体之感,而他那杰出的、无与伦比的奇幻色彩则把天上人间都统一纳入画家的艺术宇宙中了。

最后,我们再来看16世纪的法兰德斯画派。人们普遍认为这时的法兰德斯画家对意大利的新技法学习和吸取过于积极,许多人前往意大利深造,由于吸收过猛,消化不良,反而给人一种生硬堆砌之感。他们的画幅充塞着意大利的裸体形象和透视构图,艺术成就比15世纪降低许多。唯一例外的只有老彼得·布吕赫尔(Pieter Bruegel the Elder,约1525—1569年)。他也曾到意大利游学多年,但他始终坚持法兰德斯艺术精于写实、贴近生活的传统,尤其是对农民情有独钟,又善于描绘北方风味的山水景致,因此他的艺术具有可与坎平和扬·范·艾克等先辈相媲美的特质。

我们来看布吕赫尔的杰作《农民的婚礼》,画中农家男女和乡村父老围桌而坐,前景中两个帮厨的庄稼汉抬着用门板临时搭成的送餐架,为宾客送上面糊和菜汤。虽然只有农家的大碗粗食,但主客都吃得津津有味,那个吹笙助兴的农民还停了下来眼馋馋地注视着送到桌上的盏碟。还有一个戴着大人帽子而盖住眼睛的小孩,正嘴馋地吮吸着那拿过糖饼的手指。他腰间围着裙布,大约也是帮厨的邻家童子,忙里偷闲坐在待洗的瓶罐边饱餐起来……这些有趣的细节非常真实地展现了农家婚礼的绝妙情景。艺术家为了使画面与农村的简朴气氛相适应,有意让所有人物的衣着都以单色平涂,既无花饰也乏亮色,明暗大为淡化,甚至省略了阴影。但画作也显现了画家高超而惊人的构图和设色技艺,他以从餐桌一端斜向展现纵深的形式井然有序地描绘了众人围聚就餐的情景,空间效果极佳,实际上是应用了当时最新发展的对角线构图法。再如墙上仅以一席绿色帘布而突出新娘以及家主所在位置的手法,也有集中主题的效果,使人感到虽是普通农家的宴席,却不失隆重乃至高洁的气氛。

↓布吕赫尔《农民的婚礼》。约1565年。板面油画

我们再来看布吕赫尔风景画的代表作《雪中猎人》,画家以其特有的临高望远的气势表现冰雪覆盖的欧洲大地:这是一个灰暗阴冷的冬日,前景中地面积着厚厚的雪,猎人带着猎狗姗姗而行,不远的树旁有农民在雪地烧火劳作。在中景和远景之中,画作展现了阿尔卑斯山麓一派万里冰封的绝美雪景。这里有为白雪覆盖而显得异常安静的村镇,也有在冰冻的湖面滑冰嬉笑的人群,道路蜿蜒,柳林稀疏,原野空溟,远山隐隐露出嶙峋的尖峰,还有一只长尾鹊展翅划破长空,为这幅宁静的雪景图平添了一抹生机。这幅画透视精巧,色调简洁,极力突出以清纯雪景和剪影式的形象为表现的主调,加上高远的角度,看起来竟有点中国画的神韵。因此,有人说布吕赫尔的风景画把人文与自然之美结合起来,既是人文主义的礼赞,也是对自然的颂歌。

↓布吕赫尔《雪中猎人》。1565年。板面油画