新古典主义——理性的光辉和规范的努力

在世界艺术的发展过程中,西方的近代艺术和现代艺术,随着西方社会在近代化和现代化中的领先而发展得比较充分和典型。自文艺复兴倡导恢复古典以来,西方艺术一直以古希腊和罗马为楷模,理论上遵循艺术仿效自然的学说,实践上贯彻写实求真的传统,从而把西方艺术从中世纪以抽象为主扭头回到以具象为主的道路。一方面,在这条道路上的每一进展,莫不以学习古典为基础,所以古典主义从文艺复兴以来一直是西方艺术的一个主导流派或基本潮流,依具体的风格特征和时代条件而又有各种修饰语,如文艺复兴的古典主义、巴洛克古典主义和路易十四的古典主义等,它们在奉古典为楷模、讲究典雅和谐方面是一致的,但又随时移世易而有不同的特色,显示出西方艺术发展的充分和内容的丰富。另一方面,在具象艺术的总范围内,我们还可以发现风格演化的一个基本规律,即从初期的面向自然、质朴写实到中期或盛期的典范和完美,再到后期的巴洛克和洛可可的变化。这样一类三阶段为一循环的风格演化,西方艺术自文艺复兴以来也是表现得相当典型的。而在这一风格演变的总过程中,古典主义虽然是贯彻始终的一个主导潮流和基本传统,但在三阶段却有具体而不同的含义。

在三阶段中,初期一切从零开始,此时古典只是理想或向往的目标,可望而不可及,所以此时尚无古典可言。到了中期,才是真正的古典时期,因为古典本身的含义就是典范和完美,所以人们都称米开朗基罗和拉斐尔之时的艺术为古典主义。而进入后期,则是在完美和谐已实现后的形胜于质的变化,虽然气象万千,甚至也有高举古典旗帜的,但从艺术发展的整个历程来看,已属于古典的变体而非典型或原型。从这个角度来看,古典主义又是针对于初期的原始、质朴和后期的华丽奇巧而言,因此15世纪不能说是古典的,17世纪和18世纪也非古典主义时代,而在艺术风格的辩证发展即向其对立面转化的发展中,古典主义还是巴洛克和洛可可的一个对立面,在洛可可艺术盛极而衰的时候,古典主义就会成为新潮流和新时代的代表者。现在我们这一章要讲述的18世纪后期和19世纪初的西方艺术,就是处于这样一个转折关头。当时,艺术界和理论界都高举古典主义大旗来反对洛可可艺术,古典主义遂风靡欧洲,成为整个时代的特征。由于此前已有多种称呼的古典主义,学术界便称它为新古典主义(Neoclassicism),例如安格尔新古典主义作品《俄狄浦斯和斯芬克斯》。

→安格尔新古典主义作品《俄狄浦斯和斯芬克斯》。1808年。布面油画

如果把新古典主义所反对的洛可可定位为第一个艺术风格循环的后期乃至最后的阶段,那么代之而起的新古典主义就意味着另一个新循环的开始,不过这个新循环已不再是三阶段而是两阶段或两极对立辩证转化了。因为此前的第一阶段——初期的一切从零开始现在已无必要,西方艺术自文艺复兴以来数百年间积累了异常雄厚的技艺基础,包括各种科学表现手法。同时,艺术教育的系统化、规范化和近代高等教育的相对普及等,也完全可以保证这一点,因而三去其一而成为两极对立,古典与非古典依次辩证转化,所以在19世纪的欧美艺术发展历程中,新古典主义以后浪漫主义,浪漫主义以后是现实主义,现实主义以后则是印象主义。作为两极对立,新古典主义和现实主义是古典的一方,浪漫主义和印象主义则是非古典的也可以说是巴洛克的一方。这样说虽然有点简单化,但它确实是风格演变的规律性的反映。更有甚者,西方经过这样几次循环反复的折腾,可以说已在具象艺术(仿效自然)的圈子里走到了尽头,也可以说走腻了,于是后印象主义便开始一个更根本的辩证转化,即从具象走向抽象,从而开启了20世纪的各种现代流派,西方艺术又来了一个180度的转弯,走向以抽象为主的现代艺术的发展道路。

从这些艺术风格辩证转化的规律中,我们不难理清19世纪和20世纪乃至21世纪艺术发展的线索,这对于我们了解世界艺术的发展历程是很有助益的。当然,强调这些并不等于忽视艺术与社会的关系,忽略社会变动导致艺术变化的基本事实。恰恰相反,正如我们前面已经多次强调的,西方艺术发展的充分和丰富,是与其社会近代化进程的领先和相对彻底分不开的。新古典主义起而反对洛可可风格,也是与18世纪末19世纪初一系列重大社会运动分不开的。当时,无论是法国大革命和拿破仑帝国,抑或是英国的工业革命和欧洲各民族反拿破仑侵略的斗争,还是美国的独立战争,都显示出这是一个革命高涨的年代,新古典主义便应运而生,以其重振乾坤的气度与当时各种革命浪潮同声相应,尽显风采。日后出现的各种新风格和新流派也莫不与当时社会上的新思潮和新斗争紧密相关,而且社会上的新旧斗争往往是艺术上的新旧交替同步调、同方向的,从而进一步反映出艺术风格演变的历史必然性和规律性。

→大卫描绘法国大革命的作品《马拉之死》。1793年。布面油画

←伯林顿伯爵,奇西克府邸(伦敦附近)。1725年动工

在新古典主义艺术中,建筑始终占据领先的位置。按照英国人的说法,早在1725年,他们的第三代伯林顿伯爵理查德·波义耳(Richard Boyle,3rd Earl of Burlington,1694—1753年)就开始了以古典的理性反对巴洛克的狂乱的运动。伯林顿伯爵与其他建筑师设计的奇西克府邸(Chiswick House),确实具有这种得风气之先的超前性,它有意仿效意大利建筑师帕拉弟奥的圆厅别墅,但更加追求简约和合乎理性。实际上,这座贵族乡村府邸只在正面采用古典神庙式门廊,中央圆顶也突出了较高的鼓座,这些都是不知不觉地套用了巴洛克流行的手法,不过它那种有意不加雕饰的简朴和追求几何形体的方正却颇具反潮流的新意。伯林顿伯爵以其显贵地位登高一呼,建筑界便有不少人纷纷响应,所以当时英国除了雷恩和凡布鲁的后期巴洛克建筑外,确实具有一股涌动的古典潜流,这与英国在资产阶级革命后虽有王朝复辟,但启蒙思想和科学研究始终领先(例如牛顿发现万有引力)是互为呼应的。

→安东·冯·马伦《温克尔曼肖像》。1768年。布面油画

启蒙主义同样强调理性,认为理性是古典精神的核心,在理性之光的照耀下,古典建筑的精华也从柱式之类结构实体转向气质和品位的领悟。古典主义美学家和考古学家同时又有艺术史之父之称的约翰·约阿希姆·温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717—1768年)(见左页下图)在18世纪中叶著书立说,大力提倡古典艺术的真谛——“高贵的单纯和静穆的壮伟”。一纯一静,可以说是非常恰当地道出了时代的心声。因此,尽管他当时能见到的真正古典艺术杰作很少,绝大多数都是罗马时代的二流仿制品,人们却普遍认为他不仅对古典了解最深,而且指出了一切艺术最高境界之所在,当今艺术家要努力的就是尽可能接近这种单纯和静谧之美。

与此同时,欧洲学术界对古典艺术尤其是建筑遗迹的考察和了解也较前深入许多,不仅只限于罗马一地,而且意大利南部以及巴尔干半岛上的古迹也开始受到注意,尤其是被火山灰掩埋的庞贝古城的发现和发掘,意义非凡。庞贝和它旁边的赫库兰尼姆小镇虽然在规模上远远不及罗马和其他大城,但它们的废墟却保存了比较完整的真正属于古代的壁画装饰和室内装修,使人们大开眼界,看到了古典建筑在现实的日常生活环境中的面貌。其实,正如我们在前面罗马艺术那一章中曾讲到的,这时的庞贝建筑和装修已是罗马帝国初年带有希腊化色彩即巴洛克趣味的艺术。但这些新出土的古物却使18世纪人士感到比较亲切,他们看到了这些带有生活气味的古物而不再只是神庙的残垣断壁,同时他们还惊奇地发现古人的纯真并非消除人间烟火的淡漠,而是很讲究秀逸清丽之美。人们不难把庞贝的某些装饰图案与洛可可的轻巧调和起来,所以路易十五的宫廷在后期也追慕时髦而喜欢来一点古典气味的玩意。布歇的庇护者路易十五的情妇蓬帕杜尔夫人就对庞贝的发掘颇感兴趣,她的兄弟、当时法国的“文化大臣”马里尼侯爵,还亲自率领考察团到意大利长期参观,回国后大作宣传。于是,新古典主义的风尚在法国建筑界反而比英国更猛烈地发展起来,不再是潜流而变成主流了。

←加布里埃尔,小特里亚农宫

在这种形势下,法国新古典主义建筑的第一个杰作,竟是路易十五为其情妇蓬帕杜尔夫人建造的一座新宫殿——凡尔赛的小特里亚农宫(Petit Trianon)也就不难理解了。它的设计者昂热-雅克·加布里埃尔(Ange-Jacques Gabriel,1698—1782年)父子以其洛可可的素养使古典的清纯带有自由自在、优美自然的格调,所以小特里亚农宫竟成为这种不可多得的新古典主义精品之一。它的外表是一个简单的方形楼房,主层下有地下室,上有小夹层,但门面以中央一列4根单层的科林斯柱式为划分基准,远看像是一层。加上几何形体都采用方形,各类比例也保持2∶1的简单比例,又无任何雕饰,因此显得异常简洁畅爽,一反凡尔赛宫廷的豪华富丽。它的内部装修也显得清丽舒适,洛可可的柔曲线条在这里已转化为古典的直线和规整的方圆,只是情调上还不脱洛可可的轻巧。

从加布里埃尔的例子来看,法国的建筑装修从洛可可转向新古典主义既有风格取向的对立,也有艺术手法上的一脉相承,它们之间的过渡显得比较自然。加布里埃尔在巴黎城内的建筑杰作——今日协和广场北面的两幢楼房——海军部大楼和巴黎汽车俱乐部大楼,就非常典型地表现了这种兼有洛可可情调和古典气质的过渡特色。由于是两座建筑互相配对,便取消了卢浮宫原有的中央阁楼而只在两端留一个突出较浅的阁楼,中间很长一列柱廊,也不像卢浮宫那样采用双柱而用单柱,再加上阁楼采取的古典式神庙门前配有秀丽的雕饰,整体更显清纯之美,与卢浮宫东门面的巴洛克式古典主义相比别具一番新古典主义的风韵。

宫廷和官方的建筑尽管有了这些令人瞩目的变化,但法国的专制王权却是气数已尽,路易十五的骄奢淫逸和路易十六的愚鲁无能更是引起人们的厌恶和仇恨。所以新古典主义的兴起又与法国大革命风暴的酝酿互为表里,启蒙运动和革命思潮都把古希腊和罗马的民主政治当作反抗专制王权、实行自由民主的样板,于是古典主义既是一种美学理想,在政治上也具有激进和革命意义。古典建筑在人们心目中已逐渐与王权和宫廷分道扬镳。18世纪后半期一项历时数十年的重大古典工程——巴黎先贤祠的建造历史便是著名的例子。它在路易十五之世动工时原是作为巴黎的主教堂圣吉利维埃教堂的改建工程,但是它的设计者雅克·日尔曼·苏夫洛(Jacques-Germain Soufflot,1713—1780年)却执意要把这座教堂建成为当代最雄伟的古典殿堂。

→苏夫洛,巴黎先贤祠。1755—1792年

苏夫洛是前述马里尼文物考察团的重要成员,多次到意大利各地测绘和研究古典建筑遗迹,也是法国著名的古典建筑学教授。不难想象,作为一位资深学者,他理想中的古典殿堂既要有新发现的真正属于古典的细部,也要体现时人赞誉的古典理性精神的明晰和深广。同时,作为近代欧洲具有代表性的民族,法国巴黎的这座新殿堂在结构上还要有自己的特色,应该吸取在法国达到高峰的哥特式建筑的成就,尤其是他热烈赞誉的哥特式的轻盈结构。所以这座古典教堂确实具有其时新的特色,既不同于文艺复兴的古典,也不同于路易十四的古典。它在作为教堂必不可少的十字地基图案上矗立圆形柱廊环绕的中央圆顶,有意仿效伦敦圣保罗教堂的式样,实际上是把革命后奉行君主立宪制的英国当作先进国家来颂扬了。

苏夫洛设计的教堂新圆顶不仅宏伟壮观,而且更为简单清纯,摒除了英国建筑师克里斯多佛·雷恩视为当然的洛可可雕饰,尤其是前面大门和整个建筑墙面的设计,作出了当时人们最感兴趣的焕然一新的安排。它的大门完全按新发现的罗马帝国时期古典神庙大门那种巨柱顶天的气概来设计,除柱廊和山墙外无任何附加物,而其他墙面则一律无门无窗,只在接近檐部处刻一古典花环,完全是一种素面朝天般的简洁处理。这个殿堂当时就有人赞誉为近代建筑的完美典型,法国大革命爆发后(这时苏夫洛已去世),人们更认为它体现了古典民主的理想,便把它从教会手中夺了过来,变成公民大会和革命政府祭奠祖国先贤英烈的庙堂,树之为古典建筑与革命政治联姻的典范。

法国大革命后建立起来的拿破仑帝国,虽然以帝制代替了民主,但在文化和艺术方面却要利用法国大革命以来所形成的新传统。于是拿破仑帝国与新古典主义建筑结下了不解之缘,有人也因此而称这时的新古典主义建筑为帝国风格。拿破仑宠信的两位新古典主义建筑家方丹(Pierre-François-Léonard Fontaine,1762—1853年)和夏尔·佩西耶(Charles Percier,1764—1838年)彼此紧密合作,承担了许多使巴黎新古典化的工程。其中包括卢浮宫的扩建,枫丹白露宫的古典装修,卢浮宫北面沃利大街的规划以及协和广场的改造,香榭丽舍大道的设计等。另一项最能代表帝国风格的建筑——协和广场北轴尽头的马德莱娜教堂(La Madeleine,Paris),则由建筑家维农(Pierre-Alexandre Vignon,1763—1828年)负责,拿破仑亲自过问,直到他进入莫斯科而一度踌躇满志时,才定下它的最后方案,并正式定名为“法国大军的光荣殿堂”。原来,这个教堂也是在路易十五之时就已决定兴建的,但设计方案一改再改,始终没有能定下来。法国大革命以后,这个教堂将彻底按古典样式建造已无问题,但具体安排仍有颇多争议。拿破仑最后同意维农的设想:把它彻头彻尾地建成一座规模空前的罗马神庙,写上“皇帝奉献于大军所有士兵”的题词,外表一切细部皆严格遵照古典范例来展现。现在我们沿协和广场往北而行,在皇家大街的尽头突然看到这样一座高大而典型的罗马神庙兀立于前,确实会感到无比惊异,似乎像飞来神峰那样一座罗马神庙突然被搬到了巴黎街头,它的一招一式都比任何罗马古迹更像一个完美无缺的帝国原物,而这也正是拿破仑和他的建筑师要给人们留下的印象。

↓维农,巴黎马德莱娜教堂。1762—1829年

→维农,巴黎马德莱娜教堂。1762—1829年

然而,按当时的学术水平和技术条件,要做到外表与罗马神庙一致并非十分困难,因此虽然维农的这个设计在气魄的雄伟和价值的取向上具有代表意义,但在建筑史上却无新颖之处。它的真正杰出成就是其内部结构,原来古典神庙只是在前面开一个大门取光,屋顶也是木梁平顶,结构上是很简单的,罗马帝国时有用拱顶之例,但不多见,而且采光问题仍未解决。现在19世纪的欧洲建筑要采取古罗马建筑形式,外表可以完全依样画葫芦,内部结构却必须创新。维农的做法是把内部建成一个统一的大厅,屋顶分成3个浅圆顶而在中央开天窗采光。按拿破仑的愿意,厅堂内应设置大理石碑和金银匾牌,大理石碑刻各次胜利战役参战法军团队之名,银牌按法国省区刻所有参战士兵之名,金牌则刻阵亡将士之名。另外还安放军旗、兵器、战利品以及将帅雕像等。后来拿破仑一败涂地,大军光荣也成为泡影。复辟的波旁王朝,又把它改成教堂,内部大厅也就按单一主厅教堂模式处理,两边隔出小龛作礼拜堂,终端设半圆室作祭台,整个安排总的来说保留了统一和谐的效果。维农采用3个圆顶开天窗采光的结构既有学习罗马万神庙之处,又吸收了英国建筑师雷恩的圣保罗大教堂和苏夫洛的先贤祠在内部连续用小圆顶作主厅屋顶的经验。他采用高大的科林斯柱式承接圆顶拱架,采用较小的爱奥尼亚柱式作墙面和龛阁的划分,是既不失古典韵味又很实用得体的做法,表明新古典主义的建筑即使全盘照搬古典模式为外表,内部结构仍会有出奇制胜的新创。

↑巴黎马德莱娜教堂内景

除马德莱娜教堂这样的古典神庙之外,拿破仑最重视的纯粹古典建筑就是凯旋门了。凯旋门既是十足的古典文物,又是纪念和宣传他的军功胜迹的最好建筑,因此他留给巴黎的帝国风格的最佳纪念品就是大小不一的两座凯旋门。第一座规模较小的凯旋门是新古典主义建筑家方丹和夏尔·佩西耶共同设计的卡鲁索凯旋门(Arc de Triomphe du Carrousel),以纪念拿破仑在奥斯特里茨战役中的军事胜利。它位于卢浮宫范围内的卡鲁索广场(Place du Carrousel),建于1806—1808年间,作为杜伊勒里宫(Palais des Tuileries)的入口。杜伊勒里宫位于卢浮宫与协和广场之间,但在巴黎公社革命时被烧毁,后来完全拆除而只剩杜伊勒里公园。随着杜伊勒里宫的消失,卡鲁索凯旋门变成卡鲁索广场的主要标志。所以,现在我们从卢浮宫一边看这座凯旋门,发现它处于一片非常美丽的花园之中,远处可以看到协和广场中央的埃及方尖碑,天气晴朗时甚至还能看到香榭丽舍大街尽头那座最为高大的凯旋门的身影,构成了巴黎城市风光最美丽的一部分。

↓法国画家伊波利特·贝朗格描绘法军在卡鲁索凯旋门阅兵的画作

↑方丹和夏尔·佩西耶,巴黎的卡鲁索凯旋门。1806年

↓夏尔格兰,巴黎凯旋门。1806—1835年

我们来看这座卡鲁索凯旋门,它的设计者方丹和夏尔·佩西耶倒是相当忠实于拿破仑以古典为楷模的指示,几乎原封不动地把罗马广场上的塞维鲁凯旋门(Arch of Septimius Severus)照搬过来。它的中央大拱两边小拱的布局,以及采用突出的4根圆柱环卫三门,柱上立雕像,门上立顶阁,阁上置驷马战车等装饰手法虽是照搬,但却运用得熟中显巧,尤其是拱券柱檐等细部都相当精确,整体轮廓和比例也不失古典的庄重稳健之气。但与第二座也就是那座最宏伟的凯旋门相比,方丹和夏尔·佩西耶的这座凯旋门就显得有点小家子气了。

第二座凯旋门位于香榭丽舍大街尽头的星形广场,所以正式名称是星形广场凯旋门,不过由于它是巴黎最著名的名胜,人们也就通称之为巴黎凯旋门(Arc de Triomphe)。它是较方丹等年长一辈的夏尔格兰(Jean Chalgrin,1739—1811年)设计的,一开始它就以其极为庞大的格局超过了所有古往今来的凯旋门,甚至也超过了所有教堂和宫殿建筑的门面。它高达54米,而前述卡鲁索凯旋门只有16米高,只及它的1/3。据说,拿破仑之所以定下这样一个空前高度,是因为他心目中有圣彼得大教堂的影子。这座大教堂的门面高度是48米,因此他一心想用自己的凯旋门把它比下去。夏尔格兰精明之处是他了解这样空前宏大的规模只能采取异常粗阔的比例,他不能像方丹和夏尔·佩西耶那样过于拘谨地套用古典模式,便抛开一大两小的3座门布局,回到简朴的单拱大门形式。这种单拱凯旋门在早期罗马帝国是很常见的,不过它们一般都是中央单拱要较两边扶壁为大,而且仍以四柱为饰,顶阁也较高。夏尔格兰便大胆地全面改动这些规格,他的凯旋门不仅是单拱,而且拱门与两边扶壁大小相等,显得更加高昂雄伟,同时取消一切柱式装饰,拱壁像两堵大墙夹住拱门,而且留出大片素白墙面以作浮雕装饰,檐部上的顶阁也大加缩减而成为一道饰以圆盾(盾上刻拿破仑的历次得胜战役之名)的装饰带。

总的来说,这座几乎有20层楼高的凯旋门看起来非常简洁爽快,好像是采用几大块构件架起来的。由于它们的尺寸极大,附加的雕饰又非常精细规整,所以它们的简单更显得坚实有力,它那种古典的单纯壮伟的气魄,确实能使人产生非常深刻的印象。像拿破仑时代开始的其他几项大工程一样,这座凯旋门也是在帝国早已烟消云散、拿破仑也含恨死去很久才完工的。这时人们对它们原来纪念的帝国功勋早已淡忘,但它们的古典形象却始终寄托着风云激荡的理想,所以法国人民一直把巴黎凯旋门当作爱国主义的象征。它不仅是每年国庆日举行盛大阅兵式的场所,而且永远在法国人民心中唤起崇高的激情和宏伟的理想……

英国的新古典主义建筑自伯林顿伯爵首开其端之后,到18世纪中叶又由于受到考古新发现的刺激而掀起一个高潮。这时在庞贝和赫库兰尼姆的发掘不仅是英国学术界,而且也是上层社会人士普遍关注的话题。以意大利为终点的所谓“大旅行”,成为所有书香门第和富贵之家的年轻人必修的学业,而参观罗马古迹(尤其是新发现的)也成为大旅行的核心内容。同时,更激动人心的还有希腊古迹的发现。这时,希腊在土耳其帝国统治之下,非一般人所能出入,经过多方努力,英国建筑家斯图尔特和里韦特居然获准到雅典作长期考察。他们对雅典卫城和其他古迹作了详细的科学测绘,回到英国后出版了多卷本的、有丰富插图的《雅典古迹》,立刻引起了轰动。配合着温克尔曼提倡的学习希腊雕刻是走向完美的唯一道路的理论,希腊建筑作为榜样也有凌驾罗马之势。这一切都促使英国建筑界的新古典主义风格普及面较广,更贴近生活,并有意与法国宫廷保持一定的距离。

英国新古典主义风格的主要代表罗伯特·亚当(Robert Adam,1728—1792年)强调学习古典要重气势和动感,发现古典环境中的生活气氛。罗伯特·亚当兄弟三人都以建筑为业,但罗伯特·亚当名气最大。他们开办建筑师事务所,从事房地产经营,与广大市民比较接近,虽然主顾仍以贵族士绅为多,但一般设计却有通俗化而平易近人的特点。罗伯特·亚当的杰作以室内装修为主,他开创了一种灰墁浅塑、纹饰典雅的风格。

我们来看罗伯特·亚当的一件作品——伦敦霍姆邸宅(Home House,London)的前起居室装修,墙面和屋顶全部采用灰墁雕出各种古典图案,那是他从庞贝壁画和希腊陶瓶中收集整理而得。当时希腊陶瓶多从伊达拉里亚墓葬出土,被称为伊达拉里亚瓶,因此罗伯特·亚当也曾自称自己的风格为伊达拉里亚式。然而,罗伯特·亚当又对这些图案作了很大的加工,使它们在情调上不失洛可可的轻巧,并且贯彻了古典的严谨和对称。他注意平面规整,以方圆等几何形为主,所以人们进入房间便会感到古味盎然,同时又颇感舒适。这种既有古典韵味又显通达综合的格调正是罗伯特·亚当的成功之处,他同时代的英国建筑也都或多或少具有类似特色。

进入19世纪以后,英国的风格又有了较大变化。这时英国是反对拿破仑的主要势力,拿破仑的帝国风格力追古罗马,英国为了与它唱对台戏,便把原已比较流行的学习希腊的风气提高到具有反侵略和反独裁的政治意义的高度,使这时的新古典主义带有“希腊复兴”的特色。拿破仑失败后,希腊复兴风格又由于英国和西欧各国支持希腊反抗土耳其帝国统治争取民族独立的斗争,得到了进一步的流传。这方面最著名的英国建筑当推伦敦大英博物馆的新厦,它的设计师罗伯特·斯默克爵士(Sir Robert Smirke,1780—1867年)并非大名家,却能准确掌握古典柱式的神韵,可见当时学习古典已普遍有了较大的深入和提高。斯默克爵士选择了爱奥尼亚柱式以营造博物馆这类文化机构的雅静谦和的气氛,可谓适中而得体。斯默克爵士还参照雅典卫城门厅中央厅堂具有两翼护卫的样式,设计了爱奥尼亚柱廊环绕的两翼侧厅,不仅使它们突出许多,而且使中央神庙式柱廊门面阶前拥有比较广阔的庭院,既实用又益增整体气魄的雄伟,不失为希腊复兴风格中社会效益良好的一幢公共建筑。

↑罗伯特·亚当,伦敦霍姆邸宅的前起居室装修。1772—1773年

↓罗伯特·斯默克爵士,伦敦大英博物馆(新厦)。1823—1847年

德国建筑在18世纪初期和中期始终处于后期巴洛克风格的亢奋之中。但是,名家如纽曼等在吸收洛可可的轻巧的同时已注意到追求接近于古典的纯净,而德国艺术史家温克尔曼的古典主义的呼声也一直在德国学术界强烈回响,尽管他在成名后主要在罗马工作。不过,使德国建筑界终于在实践上走向坚定的古典主义的,乃是法国大革命带来的冲击。临近大革命爆发前山雨欲来风满楼的形势,促使敏感的德国学术界和文艺界领悟到理性和民主是近代思潮的主流,随后学习古典便蔚然成风,而且掺和着德意志民族特有的冷静。

在法国大革命开始之年动工的柏林勃兰登堡门(Brandenburg Gate),可以说是德国学术界紧跟当时汹涌澎湃的理性和民主潮流的一个最好纪念,尽管它热情不足而冷静有余。它的设计者朗汉斯(Carl Gotthard Langhans,1732—1808年)并未到过希腊,只是从斯图尔特和里韦特等人写的书中了解到雅典卫城门厅的情况,但他却执意按门厅模式建造勃兰登堡门。结果,当然只能是幻想的追慕多于实质的模仿,这是它的优点,也是它的不足之处。勃兰登堡门只在中央大门有侧厅翼护这一点上接近雅典卫城门厅的布局,此外,他也想维持各部分柱子之间的比例。可是,他按门厅全用多利亚柱式的原则设计的勃兰登堡门的多利亚柱子,却是非古典典型的,它显得细长而不是粗壮,而且檐部比例过小。因此,勃兰登堡门很难说体现了多利亚精神的真谛。实际上,它反映了德国人民的昂扬奋发的精神状态,是当时德国人民竭力发扬理性精神的一座不朽的纪念碑。它突出了中央大门如凯旋门般挺拔俊秀的身姿,用平台代替了山墙,这也是一个有益的尝试。虽然整体略嫌单薄,却体现着古典的宁静和平稳,所以它一直是柏林这座城市最令人难忘的纪念建筑,尤其是在第二次世界大战以后,它成为东西柏林的分界线,无数风云事件在它前面展开,今天它又成为德国人民重新统一的历史象征。

→朗汉斯,柏林勃兰登堡门。1789—1793年

在柏林勃兰登堡门开工之际,欧洲各地像它这样执意学习希腊的新古典主义建筑还不多见(当时热衷于追慕古罗马),日后随着反拿破仑战争的开展,用希腊复兴对抗拿破仑的帝国风格不仅在英国大受青睐,而且也流行于德奥各邦,以后拿破仑败亡,德国和奥地利作为胜利者更是把希腊复兴当作一种官方风格加以宣扬。当时德国还未统一,普鲁士和巴伐利亚等大邦都想用支持希腊复兴的新古典主义建筑来提高自己的声誉。对希腊古典情有独钟的建筑家莱奥·冯·克伦茨(Leo von Klenze,1784—1864年)便得到巴伐利亚王室的重用,以一系列希腊风格的古典建筑把该邦首府慕尼黑装饰起来,使它一跃而成为欧洲最美丽的城市之一。克伦茨为慕尼黑新建的中心广场设计了犹如雅典卫城门厅般庄重典雅的大门,但又不套用它的模式而力求新创。这个广场两边分布着主要的博物馆,其中尤以慕尼黑雕刻陈列馆(Glyptothek)最为著名,在这里展出巴伐利亚资助希腊考古发掘而获得的一些雕刻原作。因此,克伦茨把它设计成名副其实的古典殿堂,但又不是对古典原型的呆板抄袭。他以一爱奥尼亚柱式的古典神庙作中央门廊,取八柱七开间的宏伟规模,两边墙上只刻以小巧的壁龛,既显示收藏内容的珍贵丰富,又加强了封闭保护意识,与大英博物馆新厦相比自有其小而全的优点。

↓克伦茨,慕尼黑雕刻陈列馆。1830年

新古典主义建筑风格获得大发扬的另一地区是北美洲的新兴国家——美国。它经过革命战争获得独立的过程从某种意义上说也是将帅官兵熏陶于古典主义宣传教育的过程。据说华盛顿和他的战友在处境困难和军情危急之际,往往以古罗马的英雄楷模互相鼓励,所以,新兴的美利坚合众国在建筑上以古典为楷模便是顺理成章之事。更有意义的是,它最著名的建筑家就是开国元勋之一的托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson,1743—1826年),他是独立宣言的作者,第三、第四任美国总统。然而,建筑也是他投入最多的一项“业余”活动,他在这方面的成就实际上远远超出业余意义,甚至超过许多专业建筑名家。在世界历史上,像他这样既是深孚众望的革命领袖和国家元首,又是如此精通建筑艺术的才智之士实属罕见。在他身上,民主理想与古典风格可以说是血肉般结合在一起,其作品不愧为建筑艺术中风格一如其人的最佳范例。

我们来看杰斐逊的两件建筑作品,它们是杰斐逊自己最欣赏的,也都与他的个人意趣有关。其一是他为自己设计的家宅蒙蒂塞洛(Monticello,意即小山)。这是他在自家农庄里建造的住宅,主层单间平列,中央神庙式门廊后有一八角形圆顶大厅,两边分别是卧室和书房等,结构简单,典雅之中又显亲切平易。杰斐逊在提到蒙蒂塞洛时曾说:“我一生的向往都终结于此。”可见这是他最为自豪的作品。这种单层平房而有中央圆顶的古典小型建筑在法国是比较流行的,可是没有一座建筑像这座美洲原野上的褐墙白柱建筑那样清纯雅静而又令人感到亲切。

↓托马斯·杰斐逊,蒙蒂塞洛。1770—1784及1796—1806年

↑杰斐逊,弗吉尼亚大学图书馆圆形大厅。1819—1826年

杰斐逊的另一名作便是弗吉尼亚大学图书馆圆形大厅(The Rotunda)。弗吉尼亚州是杰斐逊的家乡,为家乡创建一所大学是他生平的宏愿。革命成功后他终于实现了这一愿望,亲自出任第一届校长,还为校园作通盘设计,包括教师住宅和学生宿舍,而校园建筑的中心大楼便是这座图书馆。它以罗马万神庙为榜样,前列神庙式门廊,后接圆形圆顶大厅,一望而知它是那个早已闻名遐迩的古罗马原型的翻版。不过形象虽然近似,情趣和效用却有较大差别。按美国当时的经济条件,当然不可能把一所大学的图书馆建造得像罗马的万神庙那样高大,它规模很小,甚至连原型的一半还不到。为了实用,遍体还开许多窗户,而且结构以砖砌为主,像蒙蒂塞洛那样采用褐墙白柱来表示美洲新人的淳朴,然而,正是这些淳朴实用补救了它的矮小平常,使它成为所有仿效罗马万神庙的近代作品中最令人难忘的一件杰作。而杰斐逊作为古典建筑大师的荣耀,也借这种淳朴与平易的结合而闪现出特有的光彩。

新古典主义绘画的主要优秀成果,以及它的一些突出缺点,都集中表现在超级大师雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David,1748—1825年)一人身上,以至于通常艺术史说了大卫就等于讲述了新古典主义绘画。这样做有一定的道理,但也容易造成一种误解,似乎除了大卫之外,新古典主义绘画的园地便很寂寥。实际情况正好相反,新古典主义绘画一方面有大卫这样的超级大师,一人足以概括其余,而且确实有许多后辈都出自他门下,成就皆不及他;另一方面,绘画园地这时又是相当繁荣的,大卫之外仍是名家辈出。不仅法国如此,欧洲各国也都有自己的古典大师,连过去比较沉寂的北欧、俄罗斯、波兰和瑞士等,都有值得称道的高手,等于预告了19世纪欧洲绘画的繁荣昌盛。就这一点来说,大卫以外的许多名家之所以都不提,不是因为其无而是因为其多,多到不胜枚举。具有较高水平的艺术家在欧洲各地灿若星河般出现是世界艺术发展过程中的一件大事,它说明欧洲在19世纪迈向近代化的步伐已基本一致而且加速,文化比较普及,各国都建立了艺术院校和艺术学校,基本以古典体系为主的艺术理论和以写生求实为主的艺术技巧的培养也都取得了良好成果,所以具体深入到各国各地,众多名家都各有千秋,令人有琳琅满目、美不胜收之感。

大卫个人的成长道路是很有典型意义的,既反映了18世纪中叶由洛可可向新古典主义的过渡,又表现了18世纪后期革命风云的积聚与古典精神高涨的联系。最后,在18世纪末到19世纪初的20多年间,他更以直接参加革命的政治斗争、身为艺坛领袖的地位彻底发展了新古典主义的政治性绘画。没有任何一位画家像他这样把政治与艺术结合得如此紧密,而且互为推进,相得益彰。因此他的艺术始终居于时代的前列,使新古典主义独领风骚达百年之久。

大卫最初是在洛可可气氛中成长起来的,布歇就是他的一位远亲,而他的老师约瑟夫·玛丽·维安(Joseph-Marie Vien,1716—1809年)则是一位过渡阶段的代表者,风格基础仍是洛可可的传统,但已对古典有强烈的爱好。当时法国艺坛的情况是:建筑走在前面,昂热-雅克·加布里埃尔和雅克·日尔曼·苏夫洛的作品已有明显的转向;绘画界则比较落后,虽然口头议论较多,却拿不出什么有分量的新作品。大卫最初的几件作品基本上也是洛可可风格的,他还凭此而获得学院奖,取得了到罗马留学7年的殊荣。在罗马的学习使他真正实现了脱胎换骨的转变。当时,温克尔曼已经去世,但他的学说在罗马却如日中天,被艺坛奉为真理,追随他最紧的德国画家成为罗马绘画界的领袖。他们不仅在意大利,而且在西班牙和英国也大受欢迎。同时,遥远的美洲已发生华盛顿和杰斐逊领导的革命。他们把罗马作为楷模的故事不断风传于这个古典废墟的首都,使对政治空气极为敏感的大卫频生遐想,凭他的直觉隐约地感到未来的法国也会有这样风云激荡的一天。所以7年的罗马教育中,他虽无大作问世,画风却有根本转变,用他自己的说法,就是转向了普桑这边。

回国后,大卫很容易就取得了皇家绘画学院院士的头衔,于是又回到罗马来构思和着手绘制他的惊世巨作——《荷拉斯兄弟之誓》。故事是说罗马共和初年荷拉斯三兄弟要与敌国的库拉蒂三兄弟军前决斗,来决定两国的输赢,他们在父亲面前立誓取刀,以死捍卫祖国。正好库拉蒂三兄弟中有一人与荷拉斯三兄弟的姐姐订婚,这样立誓又有大义灭亲的意义。所以画中把三兄弟和父亲画得义无反顾,视死如归,他们的姐妹在旁边虽然悲痛欲绝,却也支持三兄弟的义举。这个故事曾被路易十四时期的著名作家高乃依写成剧本,可谓家喻户晓。而大卫在画中要表现的就是与这个古典故事完全相配的古典风格和那种为国捐躯的公民美德。大卫的高明就在于他既有敏锐的政治嗅觉,也有强烈的艺术直觉,他知道在当时条件下革命的政治内容必须也只能用古典的艺术风格表现出来,两者互为表里,合二为一。所以他的古典风格愈走极端就愈能激发观众的政治热情。

我们在画中可以看到他力避灵巧而务求质实:背景是简单的圆柱和拱门,黑暗深处只感到处处是封闭的墙,而人物则都像雕刻般凝固,三兄弟排列整齐,手势僵直,那父亲抓住3把刀剑的左手很不自然,右手五指大张更是愚直之态。只有两位姑娘悲哭相依的身影比较优美,但她们的姿势仍如雕像般过于固定。这一切都是为了与当时人们已经熟悉的洛可可空透缥缈的远景、云遮雾绕的渲染和秀巧灵活的人物作彻底的决裂,而在柱拱背景和人物如古典雕像般轮廓鲜明、动作坚定的新风格特色中,让当时的人们看到大卫艺术的精华所在。虽然这幅画在20世纪初已被普遍斥为索然无味的画作,但在18世纪80年代却引起了举国轰动,大卫立刻被誉为人们翘首以待的新世纪大师,甚至连路易十六也对他的成功表示祝贺,尽管宫廷和贵族暗地里都觉得这幅画有一种不祥的火药味。

大卫在《荷拉斯兄弟之誓》大获成功以后,接着推出的几幅画火药味更觉浓厚。《苏格拉底之死》把哲学家在狱中毅然选择服毒赴死而绝不屈服的一幕刻画得惊心动魄,丝丝入扣。苏格拉底右手接过狱卒递上的毒汁之杯,左手高举以示真理永存。理性和真理永远高于个人生命这个古老的道德课题在这里以最新的也是最真实的手法表现出来。

↑大卫《荷拉斯兄弟之誓》。1784年。布面油画

↓大卫《苏格拉底之死》。1787年。布面油画

↑大卫《布鲁图斯大义灭亲》。1789年。布面油画

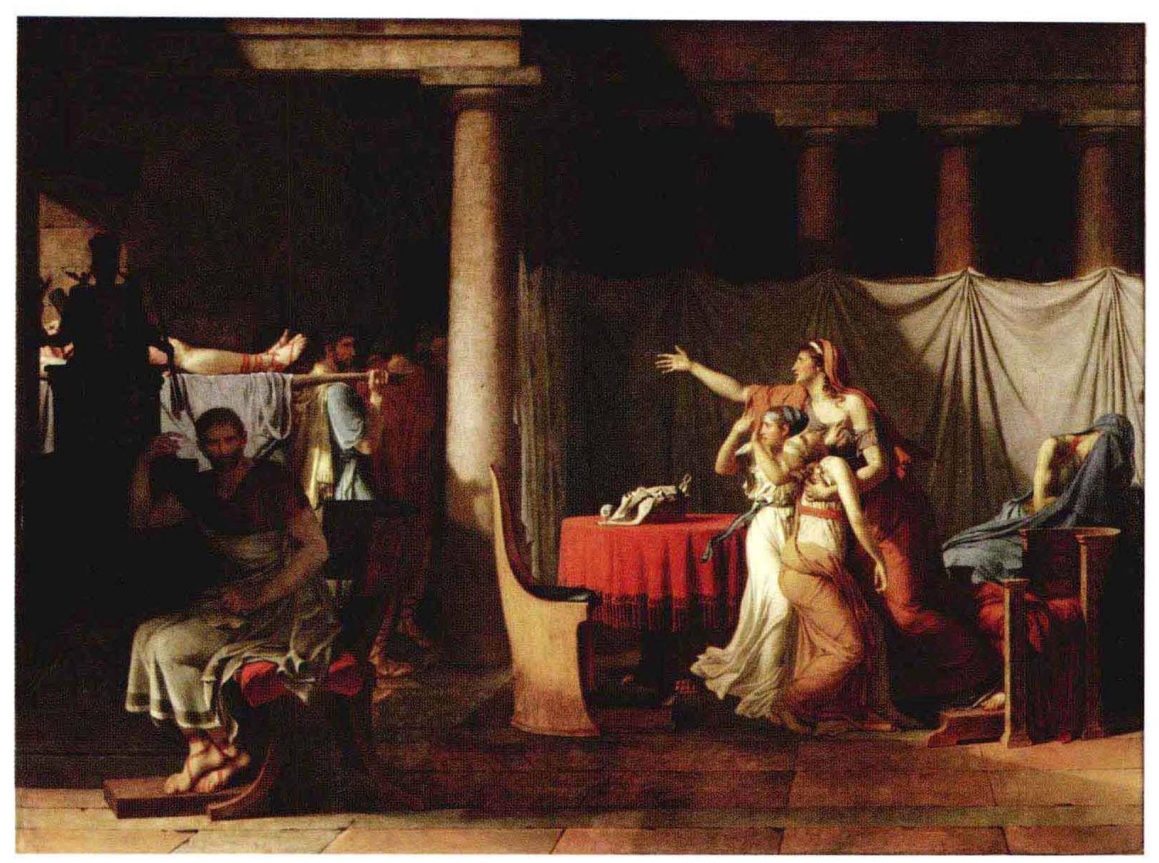

大卫的画作充满了政治含义,而在法国大革命爆发当年展出的《布鲁图斯大义灭亲》(The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons)更是锋芒毕露,咄咄逼人。它的故事是说罗马共和国的创建者之一的布鲁图斯,在发现他的儿子参与叛变阴谋之后,立即下令将逆子正法。画中表现的就是侍从把已被处决的遗体送到布鲁图斯家中,他本人扶案而坐,余怒未消,而家人则抱头痛哭,既悲又苦。它强调的当然是公民为了国家大事值得牺牲一切的政治信条,不过较以前几幅画更有诉之以情的特色。它把布鲁图斯放在阴影中,强光照射的是他的妻女和儿媳——在这个正义悲剧中最为悲痛、最为激动,感情也最为复杂的几个人物。她们揭示了值得牺牲这一信念所包含的非常深厚的感情因素,这是对革命风暴风起云涌之时的社会心理的出色描写。当时人们看了这幅画后,不由得燃起刀光剑影之下不顾生死的革命激情。

此后,大卫便直接投身于政治斗争之中,他当了国民公会的激进成员,亲自投票处决路易十六,成为革命政府主管艺术事务的名人,取消了为宫廷服务的皇家绘画学院。革命政务的繁忙使大卫难以完成他已有初步构图的一些反映重大事件的画作,10年以后,他才推出了仍以古典故事为题材的古典本色的巨作《萨宾妇女的调停》(The Intervention of the Sabine Women),但他已不再鼓吹革命斗争而是呼吁和平安宁了。这个故事是与前面多次提到的表现萨宾妇女被劫的作品属于同一系列,说的是萨宾人痛心于妻女的遭难,数年后与罗马人展开激战,可是那些已在罗马成家生子的萨宾妇女却出来力劝双方休战,因为一边是自己的亲人,另一边则是自己的丈夫,她们觉得只有和平才能永泯恩仇,共建一个美好的国家。于是战争出现了转折,双方握手言和,萨宾人被接纳成为罗马公民,两族逐渐融合,日后还有萨宾人出任罗马国王。

↓大卫《萨宾妇女的调停》1799年。布面油画

大卫在画中描绘的就是上述惊心动魄的一幕:双方战士已剑拔弩张,萨宾妇女跑到他们中间劝架。前景中罗马和萨宾两位头领之间的一位萨宾妇女伸开双手勇敢地发出停战的呼声,她的周围有抱着孩子的妇女求情诉苦,还有天真的婴孩在地上滚爬嬉戏,远处双方军阵也被她们冲得略微向后撤,因此斗争虽然激烈,议和的结局却已明显。这既反映了法国社会当时比较普遍的企望和平、厌恶动乱的心理,也是艺术家对拿破仑统治的一种委婉的奉承。等到拿破仑帝国建立后,这种奉承就是公开而热烈的了,而大卫也立即被委任为帝国第一画师,稳居艺坛群雄之首。就个人而言,没有一个人能像他这样以自己的艺术完美反映法国大革命从酝酿、爆发到转化的整个过程。

《萨宾妇女的调停》也标志着新古典主义风格上的一大转折,它主要表现和刻画的是前景中两位头领和萨宾妇女的形象。画幅右边那位拿着有母狼哺育幼婴浮雕的圆盾的勇士,自然就是罗马人的开国之君罗慕路斯,而与他对仗的那位年长的英雄,就是萨宾人的国王,而中间伸开双手的那位勇敢妇女,不是别人,正是萨宾王之女赫尔西妮亚公主,但她却已是罗慕路斯之妻,因此她左右手连接着的都是她最亲之人,而现在则兵戎相见,双方要拼个你死我活。大卫在塑造这3个人物时重点已从道义上的评价转向美学上的升华,因此他把两位决战中的国王按古典惯例画成裸体,只是头戴一顶羽毛大冠,人物的动作和神情似乎都是为了显示他们完美的人体。赫尔西妮亚公主及其身边两位女性形象的塑造也主要是突出她们的体态之美,骨肉恩仇已退居其次。我们可以看到,赫尔西妮亚公主伸开的双手洁净如玉,她的面容也一直保持着那种古典的宁静和庄重,尽管眼前已是一片血肉横飞的战场。也可以说,画家要人们欣赏的主要是古典韵味,尤其是艺术的魅力和美的魔力,这是新古典主义由革命转向保守的标志,但这也是与整个法国社会的变化同步的。有了这种转变,新古典主义便可以与拿破仑帝国乃至以后的复辟王朝合作无间了(虽然大卫本人被王朝放逐,但他的弟子仍是官方艺术的主要代表)。

由于这种转变,大卫此后艺术创作的精华便集中于肖像方面。在19世纪的开端之年,他同时为当代最为叱咤风云的一男一女两个人物作了一武一文的典型肖像,男的自然是拿破仑——《拿破仑越过阿尔卑斯山》(见下页图),女的则是曾为拿破仑情人的雷卡米尔夫人——《雷卡米尔夫人肖像》(见362页图)。大卫在前者中表现拿破仑英武地骑马越过阿尔卑斯雪山,虽与史实有别,但是这幅骑马肖像对拿破仑有我无敌的性格刻画却很成功。雷卡米尔夫人既是贵妇名流,又与文艺界关系十分密切,于是大卫把她也理想化地表现为一位古典女性。她以古典姿势躺坐在古典的躺椅上,身边只有一个古典烛台和踏脚凳,它们都是按庞贝出土的原物绘制的,甚至雷卡米尔夫人的装束也都是古典的,只有她的容貌保留了法国贵妇的典型神情。这一男一女、一武一文的典型肖像,显示了大卫画艺的精深和手法的丰富。所以,历来评论家都认为他的肖像画中有血有肉的当代人物要比那些古典雕像般的先贤先哲更有个性,也更有魅力。

↑大卫《拿破仑越过阿尔卑斯山》。1800年。布面油画

↑大卫《雷卡米尔夫人肖像》。1800年。布面油画

我们来看大卫最后的一件巨作——《加冕式》,实际上,它可以说是一幅集体肖像,但气魄和尺寸都要比通常的集体肖像大百十倍。这是一幅高7米、宽10米的油画,简直有两层楼房那般高大,画中数百人物都有真人般大小(前景人物比真人还要大)。它描绘的是拿破仑加冕称帝的盛典,但实际上却是拿破仑精心策划的一幕闹剧。原来,拿破仑按惯例请了罗马教皇来为他加冕,但在盛典进行之中,当教皇祝福后要把皇冠给拿破仑戴上时,他却突然从祭台上把皇冠抢过来自己为自己加冕,充分显示了他独立于天下的傲气。大卫本想表现这个奇特的情节,却被皇帝自己否定了,而是建议艺术家最好表现皇帝为皇后加冕的情景。这样皇帝和皇后便成为中心的一对人物,而教皇自然就被撇在一边了。大卫便根据这个建议决定了全画的布局,盛典举行之处是在巴黎圣母院的大厅,为此方丹和夏尔·佩西耶还设计建造了一个全新的古典式厅堂的布景,把巴黎圣母院原来的哥特式建筑完全遮盖起来。大卫便以这个古典厅堂作为全画的构架,所有实际参加盛典的头面人物全部纳入画幅,他们包括随教皇出席的教会人士、拿破仑的元帅将军、政府显要以及他们的夫人,还有拿破仑一家的皇亲国戚、外国使节,包括画家在内的观礼来宾和侍从卫队等。拿破仑的母亲本来没有参加,但皇帝却授意画家补上,于是在观礼厢座的第一排显著安排了太后亲临盛典端坐于前的形象,从而使这幅画更像理想的聚会而非简单的实录。首席画师和皇帝本人都对这幅有国宝之尊的巨画提出了最高要求,几乎所有画中人物都被邀请到大卫画室作肖像写真,各个人物的具体姿势都先根据模特儿的裸体写生再定其衣冠齐全的体态,所以每个人都有肖像的逼真和生动的气韵。而把所有这些真人大小的人物都组织在真有大厅般高旷广阔的画面中,细部既一笔不苟,全局又浑然一体,那就是大卫特有的本领了。这幅画色彩和艺术效果的完美显然要大大超过在巴黎圣母院主厅里实际演出的那场历史闹剧,它不能不说是大卫生平创作中最后一个完美结晶。

↑大卫《加冕式》。1805—1808年。布面油画

←格罗《拿破仑在阿尔科拉桥头》。1796年。布面油画

大卫的两位高足分别继承了他后期一武一文的创作衣钵。武的方面就是善于描绘军旅生活和战争场面,走的是大卫描绘拿破仑越过阿尔卑斯雪山那幅肖像画的路子。在这方面具有突出成就的是安托万-让·格罗(Antoine-Jean Gros,1771—1835年),他画的《拿破仑在阿尔科拉桥头》(Bonaparte on the Bridge at Arcole)实际上比大卫自己那幅画还要早几年,可见他得老师真传之早。这幅画虽是肖像,却抓住了拿破仑坚定而孤傲的气质,用笔如疾风骤雨,已带有日后浪漫派的情调。安托万-让·格罗就是以这种精于写实而又笔意纵横的特色,画了许多幅拿破仑历次重大战役的画作,树立了军旅艺术的典范。

在文的方面,则是继承大卫《雷卡米尔夫人肖像》的路子,笔法细腻,情态庄重,素描根底无比坚实,这方面最杰出的大师当然非让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres,1780—1867年)莫属。安格尔的画四平八稳,无懈可击,实际上却陷入了“没有缺点的缺点”的困境。例如他的《荷马礼赞》画的是古往今来文艺界的著名代表齐向荷马致敬的情景。一切都是经过精心安排的,每一个人物,每一个细部都无懈可击,但整体而言却过于呆板,可见安格尔追求古典的庄重的固执和走极端甚至超过他的老师。

安格尔的最大成就仍在肖像画方面。首先,他为每幅肖像画都作一极其精妙的素描,例如他的《贝尔廷肖像》素描,然后再完成形神兼备的《贝尔廷肖像》油画(见下页两图)。安格尔的素描堪称古今独步,着笔不多,但却能极其准确地掌握对象的外貌特征和心理个性。接着,他便发挥他那极其精细的几乎不见笔触的油画技法,把人物活现于画布之上,人物形象的逼真和传神在绘画史上更是几乎无人能及,有人曾评之为“超级照片”,但任何现代摄影与之相比都是小巫见大巫。就这一点来说,安格尔不失为一位最伟大的肖像画家。

当安格尔把作肖像画的这种写实传神的功力用于女性形象的塑造,尤其是古典传统奉为正宗的裸体女性形象时,他的成就也同样达于登峰造极之境。自文艺复兴以来,这些裸体女像便笼统地称之为维纳斯,托古典女神之名以展示女性人体之美,尤其是在提香和鲁本斯的创作中,她们已从古典仙境进入充满生活气息的人间,在巴洛克和洛可可艺术中,同类的画作已有不少。如果再按新古典主义“高贵的单纯”之类风格要求进行创作,要取得艺术上的突破并非易事。安格尔的杰出之处便在于,他能独辟蹊径为这类裸体女像找到新的意境,同时又以他出神入化的技艺把她们表现出来。他的绝招是把这些美女放在东方或土耳其的后宫环境里,异国情调的氛围使画家获得了理想加工的余地,而宫廷情景则是让人物增添其人间火气的借口。因此,这类裸体女像的题材虽属古典正宗,但它的旨趣却是最不带古典味的真实的人体,把人物画提高到一种炉火纯青的意境。

↑安格尔《贝尔廷肖像》素描。1832年

↑安格尔《贝尔廷肖像》。1832年。布面油画

我们来看安格尔的《大宫女》(Grande Odalisque)和《土耳其浴女》(The Turkish Bath),前者刻画的是一位背向观众而转头回视的裸体女性,后者则表现了在蒸气浴中休闲的妃嫔,无论是一人独坐还是千姿百态的会聚,安格尔都把她们按理想的甚至是有点夸张的体形表现出来,例如《大宫女》中那位女性过长的背脊。由于把她们置身于一个与西方古典文化和近代文化都无任何牵连的异国环境里,人物的个性相对淡化,艺术家展示的只是他认为具有理想的或普遍的美的人体,他的写实技法也得到了理想的发挥。在《大宫女》中,安格尔把如花似玉的女性体态与孔雀蓝翎般的宫廷豪华摆设结合起来,可以说一切恰到好处。而在《土耳其浴女》中,安格尔则借异国的浴场把远方的佳丽集中在一起,用幻想的东方旋律谱写真实的人体美的颂歌。安格尔的这两幅代表作既标志着新古典主义绘画技艺的顶峰,又显示了它风格上的转化。因为它们浓郁的异国风味在给安格尔开拓新意境的同时,也不知不觉地把这位最坚定的古典派引向浪漫情调。

↑安格尔《大宫女》。1814年。布面油画

·安格尔《土耳其浴女》。1852—1863年。布面油画

新古典主义的雕刻艺术也像绘画那样普遍具有较高的水平,但与绘画不同的是,突出的雕刻艺术大师却相对较少。究其原因,可能古典雕刻遗产在这两方面都起了一定的作用:由于具有比较丰富的雕像可资借鉴,水平提高不难;同时对古典的仿效也产生了一定的约束力,即使不是千篇一律,也容易陷入类型接近而特色不鲜明的困境。摆脱这种平庸困境的道路只能是加强向生活学习,但是温克尔曼强调的只有学习希腊雕像才是达到完美境地唯一道路的原则,在雕刻界具有较大的副作用。因此,新古典主义雕刻家虽然人数众多,但值得在我们这里提及的却很少。法国雕刻家让-安东尼·乌敦(Jean-Antoine Houdon,1741—1828年)可以说是唯一的例外,他的优点就是忠于写实而不受前人的约束。他的肖像雕刻尤其具有神韵,所刻无论名人显贵还是自家亲友,都在逼真生动之中具有一种自然温馨而又典雅的情调,可以说是深得古典精神的真髓,完全没有一般新古典主义雕刻作品那种平庸。

让-安东尼·乌敦最著名的作品是哲学家伏尔泰的雕像,无论全身坐像还是胸像小品,都能把老年哲人的智慧、慈祥和他特有的洞察人间冷暖的眼光,表现得淋漓尽致。雕刻技艺的流畅、娴熟和他观察的深刻、精确互为表里,使作品既是哲学家逼真的肖像,又是艺术上的古典理想的体现。

美国革命成功后,让-安东尼·乌敦应邀赴美为华盛顿制作雕像。他在古典派制作伟人纪念雕像必用裸体的传统之外,设计制作了另一个着当代衣衫的华盛顿雕像。实践证明正是这个真实的伟人雕像保留了时代的气韵和精神。乌敦让华盛顿穿上革命战争年代的戎装,虽然已有领袖气派,还不失美洲拓荒者的那种质朴和坚定,唯一的古典象征是左手扶着的代表美利坚合众国团结一致的棍束,作为道具似乎大了一点,但却体现着植根于美洲土地的美国革命与古典精神的结合。

↑乌敦《伏尔泰》(胸像)。大理石

↑乌敦《华盛顿像》。1788—1792年。大理石

除让-安东尼·乌敦之外,意大利的新古典主义雕刻大师安东尼奥·卡诺瓦(Antonio Canova,1757—1822年)被认为是技艺水平最高超的。他的代表作《波琳娜像》就是严格按上述古典主义刻制当代名人雕像多用裸体的传统进行雕刻的。波琳娜是拿破仑的妹妹,嫁给罗马名门波尔奇斯家族,当时是位居一品的贵妇人,因此卡诺瓦把她表现为维纳斯女神的形象,上身裸露而倚坐于古典躺椅之上。雕像看起来就是一位古典的维纳斯女神,她到底还保留多少波琳娜本人的容貌已不重要,人们关注和赞赏的是她体态的端庄和线条的流畅,甚至她的造型更接近于浮雕而缺乏圆雕的立体感这个重大缺点也可以略而不论,从而反映出新古典主义雕刻已走向只重视技巧而脱离生活的歧路。

↓卡诺瓦《波琳娜像》。1808年。大理石

←格林诺《华盛顿巨像》。1832—1841年。大理石

另一位也以技艺高超著称的大师丹麦雕刻家巴特尔·托瓦尔森(Bertel Thorvaldsen,1770-1844年),他要比卡诺瓦多一点泥土气息,但也是以浮雕般的秀雅见长而缺乏深沉厚重的力量。真正使新古典主义雕刻获得生机的还是让-安东尼·乌敦一度造访的美洲大陆。因为,许多新建城市都以竖立纪念雕像为荣,遂为从欧洲学成回国的艺术家提供了广阔的创作园地,所刻也能学让-安东尼·乌敦的榜样把古典韵味与生活气息结合起来。例如格林诺(Horatio Greenough,1805—1852年)的华盛顿巨像,虽然取坐姿,总高却近4米,巨人般的体态气魄雄伟,作者显然倾慕于菲迪亚斯那尊列为世界奇迹的宙斯巨像,所以雕刻了一位同样是坐着而上身裸露的神明般的华盛顿。他有古典雕像的健壮体魄,但他的发束是美国式的,神情也显示出美国开国元勋那种坚定粗朴的气质。所以这尊巨像虽然缺少一点炉火纯青的流畅,却以其质实厚重而体现了一个新兴民族的蓬勃朝气和坚定信心。