巴洛克艺术(上篇)——写实的精深和写意的昂扬

在世界艺术的发展历程中,意大利盛期文艺复兴艺术是一个罕有的高峰,也是一个罕有的短暂辉煌。人们在惊奇于它的成就之高和历时之短的同时,不免会对另一个问题感兴趣:在盛期文艺复兴艺术结束后,新艺术又将去向何处?这个问题早在当时就已经被艺术界意识到了,米开朗基罗和拉斐尔的学生也自认为他们的作品绝难超过老师,却又不甘无所作为,于是潜然而生下一步如何行进之念。在他们看来,在这些超群艺术大师之后,新艺术的衰落是不可避免的,犹如人过中年就会渐入衰老之境,所以他们把16世纪中期以来的艺术统称为后期文艺复兴艺术,这个后字就有自愧不如、渐告衰微的意思。但也有人认为艺术的前途,正如文明和社会的前途那样,是与时俱进、无止无终的,峰回路转之后就会柳暗花明,出现新的机遇和演变,所以文艺复兴的古典艺术结束后会有某种新的风格萌生,他们自己也热衷于标新立异,另谋转机,并把别人认为是衰落的征兆看作是新路的开端或探索。应该说,上述两种看法都有一定的道理,也符合当时的实际,因此艺术界和学术界长期以来对此各执一词,莫衷一是,直到19世纪才逐渐有较明确的看法。一般而言,在文艺复兴作为一个时代宣告结束之际,意大利16世纪中后期实际存在着两种互有联系而又各不相同的艺术流派或风格:其一是风格主义(Mannerism,也译体裁主义或矫饰主义),它代表盛期文艺复兴渐趋衰落后出现的追求形式的保守倾向。这一派的艺术家都以崇拜米开朗基罗和拉斐尔等盛期艺术大师自许,只追求大师的风格形式而忽略其精神内容,甚至由于标新立异而走向畸形怪诞。其二是萌芽期的巴洛克艺术,它在崇慕盛期艺术大师的同时,又以其热情奔放、运动强烈和装饰华丽的风格与盛期文艺复兴的庄重典雅相区别。两派相争,一时难分难解,但到16世纪末,风格主义明显大势已去,而巴洛克艺术则由萌芽而茁壮成长,到17世纪初便占据主流,后来更是传遍欧洲,以至于整个17世纪有巴洛克时代之称。

巴洛克艺术之所以能独领风骚,大展宏图,是因为它顺应时势,符合当时欧洲各国的社会需要。16世纪中后期和17世纪,这一两百年间欧洲历史风云激荡,发生了重大演变:一是思想和宗教上由于宗教改革运动蓬勃兴起而分为两大阵营——新教诸国和天主教(旧教)世界,罗马教皇和教会慑于新教的威胁,也力图进行整顿和争取信众,于是搞了一个反宗教改革运动(也可称为天主教改革),与宗教改革运动对峙。二是政治上英国、法国、西班牙和奥地利等国专制王权加强,即使是德意志和意大利的大小诸侯也大行专制君主之道,宫廷势力普遍加强。巴洛克艺术正好符合当时天主教会反宗教改革运动的需要,其辉煌鲜明的风格和宏伟壮观的作品被利用来充当宣传工具,为天主教会争取信众。同时,由于大大小小的专制君主和贵族无不倾慕巴洛克艺术的情调,所以巴洛克艺术在这期间风靡整个欧洲。

↑布龙齐诺的风格主义肖像画

另一方面,20世纪以来的风格学研究也接触到一个重要问题:在世界艺术史的发展过程中,我们似乎可以看到这种由古典风格到巴洛克风格的转变是比较普遍的现象,因而可以说它包含某种风格演变的规律。大致而言,一个时代、一个文明或一个民族,其艺术发展的全过程基本可以分成风格演变的三个主要阶段:第一阶段是从零开始,追求技艺的提高、完善和内容的充实、先进,可称之为初期或初始风格;第二阶段是技艺已臻完美,达到理想的和谐与完美,此即古典风格第三阶段又由典雅趋向激动,形式更见华丽,手法也更为丰富,这就是巴洛克风格。如果用我们中国喜欢论艺术以文质两方面互为演进来作比喻,那么初期风格是质胜于文,古典风格是文质并茂,而巴洛克风格则是文胜于质。若就成熟的艺术而言,古典和巴洛克更可以看作是艺术表现形式和艺术风格的两极,彼此对立而又按规律由此及彼发展演变。这样在风格学的研究中便可以确定一些配成一对的概念,这边是古典的,那边是巴洛克的,并呈现由这边到那边的规律性发展。例如首创风格学研究的海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin)曾列出5对这样的概念,前者是古典的,后者是巴洛克的,它们分别是:从以线条为主到以渲染涂绘为主;从平面性到延伸性;从封闭式到开放式;从明确清晰到避免清晰;从多样并列到集中统一。沃尔夫林主要是就绘画艺术而言,对雕刻和建筑也可引申应用,但他这些分析的启发意义并不在于其具体配对而在于其示范和分析作用。实际上他有些看法并不全面,可是他揭示的古典与巴洛克的对应演化规律却使人们注意到艺术风格诸因素内在发展的对立统一与向对立面转化的辩证关系。

因此,从古典到巴洛克这种从静到动,从典雅到激越,从清纯到华丽的变化可以见之于古今中外,可以看作是世界艺术史发展中的普遍现象。例如古希腊艺术有尽人皆知的古典阶段,但希腊化时代则相当于巴洛克阶段,罗马艺术和中世纪哥特式艺术也无不如此,可以看出它们古典和巴洛克的分野,甚至东方艺术如日本、中国、阿拉伯和印度等也可以作如此划分。这可以加深我们对各文明和民族风格演变的认识,也有助于我们在世界艺术史百花似锦的丰富发展中看到一些共通的规律性的东西。甚至可以说,世界艺术长河后浪推前浪的总体发展也包含着这种古典到巴洛克风格演变的不断重复和循环。例如,西方近代艺术在经过文艺复兴到巴洛克的典型演变之后,经过洛可可艺术的过渡又再次出现新古典主义,而新古典主义之后产生的浪漫主义,从一定意义上说就是新形势下的巴洛克,以后再出现的现实主义与印象主义的演变,也有人用古典与巴洛克的对应关系来理解。

当然,艺术形式和风格的对应演变还有更基本的循环,那就是从具象到抽象,再从抽象到具象,更显示世界艺术历程“三十年河东、三十年河西”的沧桑巨变,只是它不是以10年而是要以百年甚至千年来计罢了。例如,原始艺术就有一个这样的最早的循环:旧石器时代的艺术(洞窟壁画)可以说是具象的,新石器时代的艺术(彩陶)则是抽象的。西方艺术从希腊开始到今天近3000年也有过两次这样的大循环:希腊罗马艺术是具象的,中世纪艺术则是抽象的,这是一大循环;然后文艺复兴到19世纪的印象主义是具象的,20世纪的现代流派则是抽象的。领悟这种带有辩证意义的规律性发展,可以使我们对世界艺术史发展过程中丰富多样的各家各派、各族各代艺术采取开放的、理解的态度,也能使我们更好地欣赏、评价人类创造的所有艺术。从最开阔的、最宽容的角度来说,我们应对一切古典和巴洛克的、具象和抽象的以及西方和东方的艺术一视同仁。

风格主义本来是指对米开朗基罗和拉斐尔等艺术大师风格的追求,但只得其形式而失其精神,后来便用来泛指以追求风格自居而标新立异的流派。然而,无论风格还是样式,它们皆有背离古典的倾向,所以在古典转向巴洛克的运动中起着过渡和桥梁作用。如果按古典和巴洛克在世界艺术史上的普遍意义来看,那么风格主义的倾向也是会在许多地方出现的,因此风格主义的研究成为近年来的一个热点。就意大利而言,风格主义的发展大致是在1525—1600年间,它是处于盛期文艺复兴与巴洛克之间的、与它们都有联系而又独立的流派。正因为有这些联系,风格主义在西欧各国大量吸收意大利艺术的时候,往往具有双重意义,在前期容易把它看作是文艺复兴的代表,在后期又常与早期的巴洛克艺术相混合。总之,它推动西欧各国的新艺术发展的作用较之意大利本土更为积极,这在我们讲到西欧各地的文艺复兴时已有提及。

一般而言,风格主义艺术在技法上是相当娴熟的,这一派的大师都精于人体描绘,尤以描绘裸体为多。但是,从讲究样式的特点来看,他们对人体扭曲姿态因强调过分而往往流于怪异,普遍有拉长比例、刻意瘦削的爱好,有时又使肌肉表现大为夸张而导致畸形。在画题或内容上多隐晦不明,或寓意暧昧,别出心裁,令人难以理解。与这种手法相配合,布局也多呈幻想怪异结构,任意发挥透视技巧,有时又故意忽略深远关系,使构图奇绝而违背常理,用色也光怪陆离,不循自然。从社会背景来看,风格主义的兴起与宫廷文化的复苏关系密切,尤其是佛罗伦萨取消共和体制成为公爵国之后,美第奇公爵府便成为风格主义的一大中心。

佛罗伦萨风格主义最早一位代表是蓬托尔莫(Pontormo,1494—1557年)。他画中的人物无论圣徒还是群众,都有一种恍然若失的神情。脸部造型更具有他特有的样式:面庞宽圆,两眼圆睁如铜钱且考得很近,嘴巴和耳朵却相对偏小。他的《女青年速写像》就是一幅典型作品,虽然只是一个女青年的速写,他却按自己的风格把写生对象完全样式化了。我们看到的只是他理想中的那种忧愁善感而又与世无争的人物,尤其是在他的许多作品中这种类型不断出现的时候,人们就会感到艺术家是有意用某种定型化的、风格化的手法来表现他的与众不同。但是,若注意他速写线条的简练和笔意传神之妙,又不能不佩服风格主义大师精到的技法。

以上这些特色在最著名的风格主义画家帕尔米贾尼诺(Parmigianino,1503—1540年)的杰作《长颈的圣母》中具有更微妙的表现。他笔下的圣母和天使都有似曾相识的同样的圆脸大眼,细手长脚,原来在蓬托尔莫速写中只是较秀气而微屈的颈项,现在却发展为美丽犹如天鹅般的长颈,以至于全画因此而得名。画中圣母和天使的容颜肌肤都经过精细的描画,色调温馨明亮,具有光彩照人之感。但这些高超的技艺与画家强调的一些离奇样式却并不协调,圣母和天使的身姿全都过于修长,画幅左边那位捧着细颈尖底铜瓶的天使(也有人说是侍童)的腿足竟有其胸腹的3倍之长,圣母的壮健身躯和她临风飘展的衣衫,虽在一定程度上弥补了其身姿过于修长的比例,但仔细看起来仍觉得有悖于常理。更有甚者,圣母那似坐非坐的姿态也是从未见过甚至是不可能的,圣母右手边挤在一起的几位天使的脸,尽管画得很迷人,却无合理的深远透视关系。背景的简单安排也暧昧不明,画幅右边那一系列高得出奇的柱子无任何建筑以作顶托,旁边那位清瘦有点像先知的人物打开一个书卷而又扭头他望,不知所指何意。当然,由于艺术家技艺的高超,这些矛盾离奇之处从某种角度来看竟也加强了画作的魅力,尤其是圣母的长颈及其似坐非坐的姿态,以其绝无仅有而又配合协调的造型给人留下难忘的印象。

↑蓬托尔莫《女青年速写像》。约1526年

↑帕尔米贾尼诺《长颈的圣母》。约1535年。板面油画

↑布龙齐诺《美第奇公爵夫人与小公爵肖像》。约1550年。布面油画

风格主义肖像画的代表作还可举布龙齐诺(Bronzino,1503—1572年)的《美第奇公爵夫人与小公爵肖像》为例。这幅肖像画充满了宫廷气味的高傲和豪华,而它的成功也意味着画家布龙齐诺是公爵府赏识之人。画中的公爵夫人系西班牙王族,在当时意大利包括佛罗伦萨都处于西班牙控制的情况下,这位公爵夫人可以说位居极品。而她的容貌透出满脸高不可攀的西班牙贵族气派,她的个性,如果有的话,也被这种气派所掩而无光彩可言,她的幼子也因此而失去童稚的天真。就这一点来说,这幅肖像的冷若冰霜与文艺复兴作品中人性的温馨可谓判若隔世。然而,按公爵府的口味,这幅肖像的成功之处正是它以气派代替了个性,以样式修饰了真实,而技艺的高超也在一定程度上使画幅气氛的冷峻得到弥补。我们看到画家精细地描绘了公爵夫人的豪华衣裙,可谓纤毫毕现,而金绣花纹则与珠链宝石交相辉映。画中公爵夫人笔直的坐姿是西班牙的特色,但她的身材和细长手指却透露了风格主义的气息,加上容颜肌肤都被油彩修饰得如同瓷器般铮亮,宫廷文化所追求的那种不同凡响的精妙可以说尽在其中。

在雕刻和绘画方面,风格主义的高妙技艺也不难赢得王公贵族普遍的喝彩,其中最炫耀一时的雕刻家便是佛罗伦萨的本韦努托·切利尼(Benvenuto Cellini,1500—1571年)。他处处以米开朗基罗的学生自许,敬老师若神明。他与美第奇公爵府的关系也非同寻常,并直接为罗马教皇和法国国王的宫廷服务,廷臣习气经久积深,而公民气质则自然难见踪影了。因此,他的作品完全没有米开朗基罗的雄伟气魄而只是华丽精巧的工艺小品。但作为工艺美术家来说,他的技艺又是无与伦比的。

↑切利尼《弗朗索瓦一世的金制盐罐》。1539—1549年

切利尼最著名的杰作便是一件不到一尺高的金制盐罐。当然,它不是一件普通的用具,而是放在国王餐桌上的价值连城的宝贝,是专为法国国王弗朗索瓦一世制作的。切利尼在他的《自传》(这也是艺术史上最著名的一部艺术家自传)中对其制作经过作了详细的介绍,一再说它是自己竭尽技艺和知识完成的极品。它从刻蜡模到铸造完工竟用了5年之久,历来都被认为是西方工艺品中空前绝后之作。

我们看到这个盐罐其实是用两位男女裸体雕像装饰的餐桌高级摆设,装盐的小罐和盛胡椒的小匣只是其中一小部分。切利尼设想两位人物分别代表海洋(男)和陆地(女),他们两人以脚相缠对面而坐,犹如海陆交错,而盐和胡椒正代表着海洋和陆地所产的至宝。根据古典神话的传统,代表海洋的男子实际上就是海神波塞冬,他坐在几匹马头鱼尾的海上神驹之上,右手拿着三叉戟,龙船形的盐罐就在他的右脚边;代表陆地的女子则采用农业女神的形象,她右手扶着一只象征丰收的牛角,从角里涌出的果实几乎已把此角淹没。而在她的右脚边则有一座精致的小神庙,取爱奥尼亚柱式,柱列细部和凯旋门式的大门一应俱全,小庙屋顶上还有一尊躺卧的裸体女神像,她可能是维纳斯——美的象征,也是整个作品的寓意所在。但实际上这个小庙无非是盛胡椒的匣子,而裸体女神不过是匣子盖的手柄。为了使这个小小的盐罐和椒盒达到意想不到的美,艺术家确实集中了毕生技艺的精华,除了男女天神的裸体形象外,还有美不胜收的配饰、道具、海陆异宝和仙人奇兽的形象,而男女雕像上则巧妙地展示了风格主义特有的体形和身姿,无怪乎见多识广的弗朗索瓦一世也大为赞叹。

另一位著名的雕刻家詹波隆那(Giambologna,1529—1608年)则尤善于表现因激烈运动而体态扭曲的人体。他的杰作《抢夺萨宾妇女》,摆在佛罗伦萨市政厅广场的敞廊中,与廊内其他古典雕像的遗物形成鲜明对比。这是一组包括一对青年男女和一个老人的群雕,题材是古罗马初建时的一段伤心事:罗马人建城是以兵勇为主而无女眷,于是他们想出一计,诱骗邻族萨宾的妇女来参观游览而突然实施抢夺,逼之成婚。群雕中以老人表示萨宾妇女的父亲,他已被踩在罗马人的脚下,而被抢夺的那位萨宾妇女则挺身张手竭力挣扎。3个搏斗的人从下到上组成一个紧密的集体,他们扭曲的身姿无论从前后左右来看都不失造型之美。不过,正是由于这种过于紧密和讲究的安排,生死之争的紧张悲壮气氛反而受到削弱,看起来倒有点像精心安排的一个芭蕾舞的造型。可见詹波隆那加强风格之所得正是其情景深度之所失,因此风格主义的艺术造型便只能以变化多端的人体姿态取胜。

·詹波隆那《抢夺萨宾妇女》。1583年。大理石

↑朱里奥·罗马诺,曼托瓦的德泰宫。1525—1535年

↓阿曼纳蒂,碧提宫

就像其雕刻离不开人体表演那样,风格主义的建筑也离不开古典柱式,但又加以改变和突破这类柱式以求新奇为特色。这方面的著名例子可举拉斐尔的学生朱里奥·罗马诺(Giulio Romano,约1499—1546年)设计的曼托瓦的德泰宫(Palazzo del Te)。这是一座围着中央大庭院的厢房式建筑,内外墙面皆以古典的托斯坎柱式为饰,但也杂入一些标新立异的细部设计。例如,把石块面磨光的和粗刻的不规则地排列,门窗拱顶石块故意加大。最特别的是檐部中央石料突然掉落半截,大有屋顶坍塌的危险样子,因此虽然整座建筑只有一层,而且用粗壮的托斯坎柱式和粗石墙面,却令人有惶惶不可终日之感。更有甚者,内部有座名叫巨人之厅的大房间,从地面到屋顶一色平抹不作任何结构装饰,却在墙面画众巨人从天上坠入、地裂山崩和屋倒墙歪的恐怖景象,充分反映了风格主义艺术与当时意大利局势动荡、人心惶惶的关系。

佛罗伦萨的风格主义建筑不如罗马诺大胆,但别出心裁有过之而无不及。例如阿曼纳蒂(Bartolomeo Ammannati,1511—1592年)设计的碧提宮(Palazzo Pitti)庭院,在本来很规整的按罗马层叠柱式与拱门配合而组成的墙面通体施以断纹石砌,故意突出纹路,尤其是对所有石柱也同样贯穿这种断纹装饰。第二层的半圆形柱体甚至被锁在叠砌的方石块中,整个建筑就像披上一件以横线为主的斑马皮,形象怪异,但也给人留下屋宇严实、楼房森严的宫廷印象(这座碧提宫当时是公爵府的主要宫殿)。

还有一位著名的风格主义建筑家,他就是米开朗基罗的学生乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511—1574年)。他的绘画具有相当水平,但在艺术史上更令人难忘的还是他的《艺苑名人传》(也译《建筑、雕刻、绘画名家列传》)。这部内容丰富的艺术史性质的专著,包括了自契马布埃以来数百位文艺复兴艺术家的传记,直到今天仍是研究意大利文艺复兴艺术的重要资料。

↑瓦萨里,佛罗伦萨乌菲兹宫的临河楼廊。1560年动工

瓦萨里的建筑杰作是佛罗伦萨的乌菲兹宫(乌菲兹美术馆),乌菲兹意为办公楼,原为公爵府署办公之处,位于佛罗伦萨政府大厦(旧宫)的旁边。它的主体是两座对应而立各占街道两边的楼房。此街一端连接政府大厦和广场,另一端直达阿诺河边,因此在阿诺河边又盖一楼把它们连接起来,即乌菲兹宫临河楼廊。现在乌菲兹宫已成为著名的乌菲兹美术馆的所在地,它的建筑也与其所藏名画那样得到人们的赞许,瓦萨里在此可以说是对风格主义作了扬长避短的最好发挥。这座楼房共分3层,底层辟为敞廊供市民作游览眺望沿河风光之用,两三层则是明窗走廊,整个建筑显得轻快朗爽。开间大小穿插,底层拱门夹以柱廊;壁龛的安排和各层窗形的设计也是既有变化又有集中。风格主义别出心裁的努力在此有了丰硕的收获,它不仅促使同时期的其他建筑在美化佛罗伦萨方面发挥良好作用,而且启发了日后更有伟大前途的巴洛克风格的建筑。

巴洛克这个名词听起来就透着一种怪奇之气,这可能使它在18世纪时被西方艺坛人士用作对他们所厌烦的17世纪艺术的贬称,以至于成为学术界通用的称呼。但这个名词的含义和来源究竟如何,却谁也说不清楚。目前研究者比较同意的至少有三种说法:一说它源自意大利语的baroco(巴罗科),是指中世纪教会学校的一种繁缛可笑的神学讨论;另一说认为它源出意大利语的barocchio(巴罗乔),意为暧昧可疑的买卖活动;第三种说法指出它与葡萄牙语barocco(巴罗可)最为接近,其原义是畸形的珍珠,后变为泛指一切怪奇器物,例如收买古旧酒瓶的商人就称畸形怪状的酒瓶为巴罗可瓶。目前接受第三种说法的人最多,但也不否认人们最初以巴洛克作贬义的艺术风格称谓时可能也会想到意大利的另外两个同音之词。最近的研究还表明,葡萄牙语巴罗可之词最早是在去印度和东方采购珍珠的商人中流传的,因此它的根源可能远在印度和东方。无论以何种说法为主,它们都含悖理怪奇之意,都可能被对巴洛克艺术怀有偏见的人用作讥讽之词,这种倾向在18世纪以来的学院派和新古典主义的文艺理论中尤为明显,它既有门户之见的褊狭,也反映了人们对巴洛克艺术研究甚少。直到19世纪后期,巴洛克艺术才逐渐得到积极评价,此词也由贬义变为不褒不贬甚至最后成为褒扬之词,遂有巴洛克主义、巴洛克时代之说,也有巴洛克音乐、巴洛克文学和哲学等提法。前述首创风格学研究的沃尔夫林在使巴洛克概念普遍化方面就曾作出了重要贡献。

现在认为,巴洛克艺术是把建筑、雕刻和绘画熔于一炉的综合性很强的艺术,同时它又在以上三方面各自取得很大的、交相辉映的发展,而巴洛克建筑更有领先的作用。它的萌芽因素甚至可以追溯到米开朗基罗在建筑方面的雄强风格和大胆设计,如圣彼得大教堂的圆顶等。米开朗基罗敢于突破古典柱式的条条框框,集中注意于建筑有机的、生命的韵律感和气魄的浑厚壮伟,对于日后的巴洛克建筑极具启发意义。实际上,在摆脱古典以求创新方面,风格主义与早期巴洛克艺术具有不少共同之处,但风格主义流于奇巧怪异,而巴洛克艺术则比较强健鲜明,这就不能不说是从米开朗基罗那里得到了启发。

在16世纪中后期,曾在建筑方面担任米开朗基罗助手的维尼奥拉(Giacomo Barozzi da Vignola,1507—1573年)和波尔塔(Giacomo della Porta,约1540—1604年),在当时罗马最新的教派——耶稣会的主教堂建造上树立了早期巴洛克建筑的榜样。维尼奥拉设计了教堂的内部,波尔塔则对其门面作了改进并最终确定方案。耶稣会是天主教改革运动的主力,总部设在罗马,这座教堂实际上等于它的司令部,建成后便被遍布欧洲和拉丁美洲数以千计的耶稣会教堂和修道院仿效,影响极广。当然,这座耶稣会主教堂的设计之所以风靡天下,并不仅仅是因为耶稣会总部的权势,也是因为它确实适应了向广大群众作新形式的宗教宣传的需要,这也正是巴洛克风格能深入人心的地方。

↑维尼奥拉,罗马耶稣会教堂内景。内部结构设计于1568年

←维尼奥拉和波尔塔,罗马耶稣会教堂的门面。约1575—1584年

我们来看这座罗马耶稣会教堂(Church of the Gesù),整个教堂好像一个长方形的大厅,信众全部在厅内听布道和做祈祷,两边侧室辟为礼拜堂,大厅以拱券为盖,中央另建一高大的圆顶,其后则是祭台部分,圆顶两侧建横厅。这种教堂内部结构具有简单明了、集中统一的效果,墙面以古典方柱和厚重檐边划分,近似米开朗基罗设计的圣彼得大教堂的内部。

我们再来看这座教堂的门面,它也袭用了米开朗基罗的双柱并列、檐边凹凸变化等手法,与内部大厅相连的中央部分用两层柱式,两侧边则只用一层,顶部用一大涡卷斜靠于中央第二层,这种手法也是文艺复兴教堂中采用过的。这个门面设计最突出的巴洛克特色是它对中央大门的强调,以及整体结构的严密集中的效果。例如,第一层的柱式愈靠近中央大门便愈厚、愈加强,最后由扁平的方柱变为突出达3/4的圆柱。中央大门也用圆弧内包三角形的双重山墙,第二层则特设中央大窗,因此整体看起来很有威严雄伟的气势。

到17世纪,罗马已成为巴洛克艺术的最大中心,而巴洛克在建筑方面的进展则集中表现在圣彼得大教堂的完工和装修上。我们在前面曾讲到,这座基督教世界的最大教堂最初由伯拉孟特作地基设计,米开朗基罗则给它奠定了基本结构和雄伟壮观的圆顶。进入17世纪,大教堂门面犹待完工,这时反宗教改革势力对米开朗基罗主张的中心型建筑提出异议,力求回到传统的长方形巴西利卡式结构,门面也要作相应改变。这样一来,米开朗基罗和伯拉孟特设计的主厅与横厅、祭台四边相等的希腊十字形图案,就要变成主厅一边特别拉长的拉丁十字形图案并朝大门方向多加3个开间。这个拉长主厅和设计门面的任务便由建筑家卡洛·马尔代诺(Carlo Maderno,1556—1629年)完成。米开朗基罗提倡的中心型建筑的理想虽被舍弃,但他为大教堂内部结构确定的极为庞大的比例和空前宏伟的气概,却被卡洛·马尔代诺忠实地保留下来了。

↑马尔代诺,罗马圣彼得大教堂主厅内景。约1607—1615年

现今,我们一走进圣彼得大教堂的大门,便可看到主厅那种高可齐天、宏阔深邃的景象,这与马尔代诺善于保留米开朗基罗的原制而又加以变通具有很大关系。我们从图中看到的两个大拱门下的开间,便是马尔代诺新加的一部分,但它们与更里面的拱门以及中央大圆顶下的结构都配合得很好。主厅高50米,几乎有17层楼那么高,看起来十分壮观,身临其境,人们无不为其庞然壮阔、威慑气势所震撼,这种力量正是巴洛克建筑所追求的。在门面的设计上,马尔代诺也保持了与内部结构一致的庞大比例,仅以一层柱式加一顶阁就构成了这个总高41.9米的门面,每根柱子都超过30米,也就是说有12层楼那么高。他在中央又再突出4根大圆柱组成有山墙的古典庙宇式大门,充分发挥了突出中央的巴洛克建筑特色。经过这番扩建,圣彼得大教堂的规模遂居世界第一。它的总长度是211.5米,总建筑面积近5万平方米,中央圆顶外部总高137.8米,内部也高达123.4米,直到今天还没有任何教堂能超过它。

圣彼得大教堂的主厅和门面完工时已是1626年,距伯拉孟特为它举行开工典礼已有120年之久,但大教堂内部的装修和门前广场的建造犹需时日,这也是一项工作量极大、艺术要求极高的建筑工程。幸运的是,这些工程几乎全部由17世纪最伟大的艺术家济安·贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini,1598—1680年)包了下来。通过出色完成这些艰巨而伟大的工程,贝尼尼为巴洛克艺术的发展作出了决定性的重要贡献。贝尼尼出身雕刻世家,未满10岁时便已作为雕刻神童受到罗马教皇赏识,20岁即蜚声艺坛。按当时惯例,雕刻家还精通建筑和绘画,反之也如是,因此贝尼尼对建筑也造诣颇深,年轻时即是马尔代诺的助手。马尔代诺于1629年去世后,贝尼尼便被任命为圣彼得大教堂的建筑总监。此后,直到老死,一直有半个世纪他始终指挥着这个罗马乃至整个西方世界最重要的艺术工程,也以其无与伦比的雕刻和建筑天才使圣彼得大教堂锦上添花,更为壮观。

↓罗马圣彼得大教堂主厅与横厅交叉处。建筑装修设计主要由贝尼尼负责

贝尼尼早在做马尔代诺助手时,就参与了圣彼得大教堂内部装修设计和雕像制作,后来他又制定了整个教堂统一的装修计划,把各类拱门内壁与方柱的装饰图案和浮雕,拱间壁与壁龛的雕像(它们数量极多,尺寸又极大,仅有些小天使形象就有真人2倍之大)逐一进行精心设计,指挥一支人员众多的艺术大军精雕细刻,而有些重要的雕刻则由他亲手刻制。在最初10年,他最关心的是教堂中央圆顶下主厅与横厅交叉处的装修,这里既是整个教堂建筑的中心,也是传说中的圣彼得坟墓所在之处。在这个最神圣的地方,贝尼尼除了规划所有墙面雕刻装饰外,还专门设计了圣彼得坟墓上的青铜华盖以及圆顶下4根大支柱的双层壁龛及其浮雕和雕像。这座高达31米、将近10层楼高的青铜华盖,从形制上看与普通用4根木杆支在圣物上的布棚差不多,而实际上整个华盖都采用青铜铸成,重达数千吨。显然,如果不把华盖铸成与庞大教堂相匹配那般高大宏伟,那么相形之下就会显得极不协调。然而,它又不能真的像楼阁庙宇般置于教堂中心,而是人们一眼就看出它依然是立于圣墓之上的华盖。因此,它保留了以四柱上承顶棚的简单形式,而对所有结构比例和细部雕饰则精心设计,经年累月反复推敲,直到获得最佳方案为止。当这个青铜华盖完成时,人们无不对贝尼尼的才智表示叹服。

→贝尼尼,罗马圣彼得大教堂中央大圆顶下的青铜华盖(1624—1633年)和祭台墙面的青铜镀金圣彼得宝座(1657—1666年)

我们来看这个青铜华盖,贝尼尼为华盖四大铜柱选定的螺旋形雕花柱式,既有古典的柱头,又有巴洛克的创新。图中我们可以看到它的细部:全柱分为3段,下段取细纹螺旋,中上两段代之以花草纹,同时整个柱身也作S状螺旋扭曲,极具昂扬回旋之势。而这种柱子在宗教意义上也是很神圣的,据说它最早用于耶路撒冷的所罗门圣殿,故有所罗门柱之称。后来,早期基督教时期把传为耶路撒冷的原物用于圣彼得坟墓之上,所以历来把它看作神圣的象征。贝尼尼用它自是顺理成章,但也作了很大改进。他还把同样的螺旋柱放在圆顶支柱壁面的上层壁龛中,形成与青铜华盖相互呼应,宗教意义与艺术处理可谓相得益彰。在顶棚的设计上,贝尼尼也舍弃了当时建筑惯用的古典檐部,改为采用青铜仿制华盖上的帷幕式裙边,顶上再用4个高大的涡卷上承金球和十字架。裙边、涡卷的扭曲和大小天使轻飏飞舞的形象都是十足的巴洛克风味,而整个华盖的建筑和雕饰也都尽显其宗教乃至政治的功能。它和中央圆顶共同形成新的教会统治的象征,圆顶上通天光代表上帝,顶棚的十字架代表基督,华盖和它下面的圣彼得墓代表教会,因此是把上帝、基督和教会连为一体,一线直贯,反映了巴洛克艺术作为教会宣传工具的巨大作用。这也说明巴洛克的时代风尚已远离文艺复兴而与其大不相同。

贝尼尼的青铜华盖的成功,为他日后主持圣彼得大教堂的收尾工程和支配罗马艺坛奠定了基础。经他改进的螺旋雕花所罗门柱成为欧美各地开始接受巴洛克新风格的重要标志,后来又演化为各式各样的雕花柱或花环和花串柱,甚至远传于印度和中国。例如,圆明园西洋楼的雕花柱就是其流风余韵最遥远也最优秀的一个代表。

就圣彼得大教堂而言,青铜华盖完成后30年,贝尼尼又为它的一前一后作了最终加工,从而使它的整体成为巴洛克艺术的典范。所谓一前,是指大教堂门前的广场。这里地势不平,原有各类建筑也很芜杂,再加上马尔代诺设计的门面太宽,又遮住了米开朗基罗的大圆顶。因此,如何为圣彼得大教堂设计一个既宏伟壮观又切合适用的广场,化劣势为优势,一直是困扰着当时人的一大难题。贝尼尼常说他喜欢有困难、有压力,只有这样才会做出好成绩,这个广场设计的成功可以说是他这一信念的最佳体现。

↑圣彼得大教堂广场

我们来看圣彼得大教堂广场,贝尼尼把广场直接与大教堂相连的部分设计成里边略宽的斜方形,利用透视效果弥补大教堂门面太宽的毛病。在其外,作为广场主体部分则设计为椭圆形,中心借用原有的埃及方尖碑,两边再配置盆式大喷泉。椭圆形的框边筑大柱廊,斜方形两边则建开窗走廊,高度适中,使广场上的人随处都可看到大教堂中央大门和右边的梵蒂冈教皇寝宫上的楼台。因为在此处每逢节庆大典,教皇都会在窗前向广场上的群众致意。椭圆形柱廊的设计尤见匠心,它不仅规模极大(廊内4排10米多高的大圆柱,总数达256根),而且以其壮实简明的柱形、通透幽深的排列和柱林如臂舒张的椭圆给人以完美温馨之感。正如贝尼尼所说,柱廊形成的椭圆弧形就是向来到广场的所有人士张开双臂表示欢迎,它能使基督徒坚定信仰,使无知者悟道归真,也使见异者迷途知返,所以它历来被认为是世界上设计最佳的广场建筑。

所谓一后,就是贝尼尼对大教堂后部的加工,即他为大教堂祭台部分最里边墙面设计的圣彼得大法座。这里通常就是用来放主教或圣彼得的专用座椅——法座的地方。据说在已被拆除的旧教堂中,此处曾放过圣彼得坐过的木凳。可是这个古老圣物在新建的极其庞大的大教堂中太不起眼了,贝尼尼便接受了为这老木凳作光辉包装的任务。结果,他建造了一座高达15层楼的镀金青铜与大理石结构的雕刻和建筑综合体。它的下半部是浮在朵朵金色祥云上的其大无比的法座,原来的老木凳被藏在里面,它的坐垫以4条铜制花边与站在座位下的4位教会神学家连在一起,每个神学家的雕像都有真人三四倍高大。它的上半部是由金色的灰墁雕塑的大小天使组成的神圣光轮,闪亮的金色光束从它背面四射而出,它的中央在耀眼的白光中出现代表圣灵的鸽子图象。在前面的图中,我们可以鲜明地看到从贝尼尼早年完成的青铜华盖到他晚年设计的这个最终墙面装修的惊人效果。下半部的法座以悬空而云烟缭绕的奇特造型显示了巴洛克的夸张,但它与四大圣徒的联系以及椅背上基督授钥匙于彼得的浮雕却不忘突出教会在地上统治的权力。而在上半部金色光轮的刻制上,艺术家则把宗教的狂想和情感的激烈发挥到极致。这里的大小天使都为圣灵的光辉欢呼雀跃,他们的体态似乎是毫无节制的,然而他们的整体却组成了神圣光轮无比丰富的画面。贝尼尼在这里利用了窗户的真正透光的效果,并以四射的金色光束大大加强了这一效果(表现直射光束也是巴洛克艺术首创的手法)。所以我们看到的那一大片金光闪耀而又形象丰富的装修设计,给人的印象是非常深刻的。贝尼尼这个法座上的神圣光轮造型,在西方世界传播巴洛克艺术的作用比那青铜华盖更为巨大。日后,几乎所有的西方天主教的教堂都或真或假、或大或小地仿制这样一个贝尼尼式的神圣光轮。

贝尼尼的雕刻和建筑杰作还有许多,可以说每一件都技艺超凡。例如他最著名的雕刻《阿波罗与黛芙妮》(Apollo and Daphne)(见右页图),故事是说阿波罗追求他热爱的少女黛芙妮,她却逃开而请求河神父亲相救,瞬间变成了一株桂树。雕刻家把这刹那间的变化表现得非常精彩,犹在奔跑的黛芙妮可见指尖已化为枝叶,她秀美的身躯也即将成为幽香的桂木,能在大理石上把肉身和枝叶之变雕刻得如此真实而优美,在世界艺术史上确实是绝无仅有的。

·贝尼尼,《阿波罗与黛芙妮》。1622—1625年。大理石

·贝尼尼,《大卫》。1623年。大理石

贝尼尼的《大卫》和《圣特雷萨的沉迷》也是雕刻史上技艺精湛之作。若以他的《大卫》与米开朗基罗的同名雕像相比,那么贝尼尼极力强调的是大卫即将甩出石头猛击敌人的闪电般的动作和雷霆万钧的强力。为了突出气氛的紧张,贝尼尼采用了大卫闭嘴敛神、怒目圆睁注视敌人,双手全力准备一触即发的攻击姿态,这也是一种典型的巴洛克动感激烈的姿态。

《圣特雷萨的沉迷》(见225页图)则是包括天使和女圣徒的群像雕刻。特雷萨是16世纪在西班牙出现的一位女圣徒,也是反宗教改革运动中的一员干将。她曾形容自己的宗教沉迷犹如天使以金箭刺其心窝,饱尝神秘的痛苦,贝尼尼的这座群雕就是以此为题材。他设想女圣徒躺卧在白云之上,自天而降的天使正用金箭向她刺去,而特雷萨则张嘴闭目沉迷于宗教狂热之中。本来相当神圣的情景被贝尼尼高超的雕刻技艺转化为天人之间气韵生动的喜剧,他以天使青春常驻的容颜和轻捷的动作反衬了修女的清苦和简朴。两人飘动的衣衫和云朵的雕刻既显示了艺术家超凡入圣的神技,也充分体现了巴洛克艺术的特色。在群像背后的金色光束,告诉我们这件神品绝不限于雕像本身,而与它的环境具有密切关系,实际上贝尼尼更注意于以群雕为中心的整个小礼拜堂的设计。

在这里的设计中,建筑、雕刻和绘画融为一体,组成典型的巴洛克艺术综合体。贝尼尼把群雕放在一座双柱环立、有凸圆门面和破折山墙的巴洛克式亭阁之中,阁中的雕像通过墙后特开的天窗得到强烈的光照,并用金色光束使光线更为耀眼,意味着它非普通的尘世之光,而是来自天上的神圣之光。他又以亭阁为中心,采用巴洛克风格的柱式体系组成整个礼拜堂的结构,并巧妙地利用透视斜线较实际进一步延伸了进深,而在两边则辟厢形看台,雕以斥资建造礼拜堂的科尔纳洛家族注目观看的形象,表示他们也与观众一起在欣赏圣特雷萨的奇迹。贝尼尼还在礼拜堂穹顶上设计了众天使在云霞中迎候天光的壁画,由他的助手完成。在这里,穹顶的白光和圣徒背后的金光都意味着远高于尘世的神圣境界,但形象的逼真和建筑的宏伟又使观众感到神圣的幻境现在变成了众人皆可感知的真实,幻境变成了真实而又不脱其神圣的氛围。这正是巴洛克艺术的狂热宗教感情能与高超的写实技巧结合的绝妙之处。

↑贝尼尼,《圣特雷萨的沉迷》。1645—1652年。大理石

贝尼尼一派的巴洛克建筑和雕刻基本上主宰了17世纪的罗马艺坛。而在他的同事和助手之中,也有一些在巴洛克艺术道路上走得更远的奇才,他们大胆探索所谓驰情入幻、炫艳逞奇乃至摛葩织藻的巴洛克风韵,被时人目为怪诞不经,但对后期的巴洛克艺术影响更大。他们中最著名的一位就是博罗米尼(Francesco Borromini,1599—1667年)。他是马尔代诺的亲戚,原以石匠为业,做了马尔代诺和贝尼尼的助手之后,成长为很有独创的建筑家,但却没有受到应有的重视,终于愤而自杀。他死后,人们才惊异于他的天才,而现在则认为他甚至比贝尼尼更能代表巴洛克艺术的特色。他的杰作四泉圣嘉禄堂,或称四喷泉圣卡罗教堂(San Carlo alle Quattro Fontane)是罗马闹市一条街——四泉街头的一座很小的教堂,据认为小到可以包裹在圣彼得大教堂圆顶下的一个支柱之内,但博罗米尼的设计却极为精巧,真正做到了驰情入幻、炫艳逞奇的地步。

四泉圣嘉禄堂是先建成内部,最后才完成门面,位于狭窄的街头的门面,以其凹凸变幻之妙而使人惊诧不已。他采用两层柱式组织门面的手法虽是当时人熟悉的,但柱式在他手上却完全像泥块一样,被他随意捏塑而具有波浪状起伏的横向曲线。我们可以看到,教堂的第一层柱式3个开间是两边两间凹入而中央一间突出,因此檐部呈连续地凹—凸—凹的波浪形;第二层柱式在两边继续凹入的同时,中央也呈更强烈的凹进形式,而且檐部在此折断,插入一个很大的椭圆形镜式装饰,下有两个天使扶持着,顶上应置山墙之处又改成曲线形的尖叶状,其下又置一岗亭式的小阁,以与第一层凸出的檐部相呼应。此外,高踞二层之旁的钟楼和教堂内中央圆顶的顶阁各开间,都取凹入的曲线檐部,给人以整个教堂的各层檐部和细部都呈曲线形或波浪形的印象。甚至柱身的膨胀曲线也是很明显的,细部的安排也强调对比变化,例如带花环的墙面第一层是安排在下部,第二层则调到上部。不言而喻,这种凹凹凸凸的巧妙设计既有动感强烈的造型效果,也有虚实变幻的明暗效果,其韵味与古典的庄重稳定是大异其趣的。

↑博罗米尼,四喷泉圣卡罗教堂门面。1665—1667年

←四喷泉圣卡罗教堂的圆顶结构

四泉圣嘉禄堂的内部设计在开间墙面的安排上也是同样富于凹凸波浪起伏变化的,由于在时间上内部设计在前,我们甚至可以说是内部的凹凸变化格调决定了门面的章法。由于教堂面积很小,按常理只要把内部设计成一个简单的长方形厅房就可以了,但博罗米尼却别出心裁地搞了一个菱形宝石的两头略尖中间略圆的方案,各边都呈凹凸曲线并以立体感很强的圆柱作为转折处的支撑点。变化多端的墙面通过圆柱而使宽厚连续的檐部也呈波浪形的运动,但檐部突出的造型又给全厅堂带来统一紧凑的效果。

四泉圣嘉禄堂的中央圆顶设计更为杰出,在菱形地基墙面挑出的4个承重拱长短不一,因此组成的圆顶也是椭圆形的。博罗米尼还把圆顶的取光窗安置在框缘花边之外,使人只见光不见窗。同时,又把圆顶的天花板刻成透视缩形很强的十字与八角交叉纹样,椭圆形的顶阁则提供最强的光,看起来圆顶要比实际尺寸远为高深,其新奇精巧无不令人叫绝。由此可见,这座教堂虽小,它在艺术史上所起的作用却非同小可。

博罗米尼以其设计大肆宣扬了巴洛克建筑奇幻的特色,同时又揭示了他富有创新的典型手法:凹凸变化的丰富和几何形体的巧妙。他的另外几件名作也莫不如此。例如,他为耶稣会神学院(当时的罗马大学)设计的圣依华堂(Sant'Ivo alla Sapienza)的圆顶,在六边形地基、墙面以及激烈变化的檐部上突然高耸起穹顶拱肋,最后统一到顶阁的正圆形天光之中,体现了万源归一的理想,而且在极其罕见的六边形几何图案的基础上充分发挥了凹凸尖圆变化的巧妙。

↑博罗米尼,圣埃格尼斯教堂。1653—1663年

博罗米尼还为组建罗马最美丽的广场——纳沃纳广场作出了决定性的重要贡献。他为广场设计了圣埃格尼斯教堂(Sant'Agnese in Agone)的门面及其两旁的宫殿式邸宅,这一组宏伟华丽的建筑在美化罗马市容方面起了不小的作用。他用自己最为得心应手的凹凸波浪变幻技法,使门面中央部分凹入,而两旁的钟楼则呈空透曲突、变化多端之状。中央的大圆顶具有椭圆形的高高的鼓座,以其较突出的一端与凹入的大门相对应,既使圆顶雄踞于大门之上的主轴得到很好的强调,又补救了圣彼得大教堂由于主厅加长后,大门遮住圆顶的缺点,还以其凹凸结合显得更有灵动生气。因此,它被认为是带圆顶和钟楼的教堂门面的最佳设计,对以后的巴洛克建筑影响很大。

↑瓜里尼,卡里尼亚诺宫。1679年动工

进一步发扬博罗米尼这种炫艳逞奇的巴洛克建筑传统的大师则是瓜里诺·瓜里尼(Guarino Guarini,1624—1683年)。他本是一位神学院的著名数学和天文学教授,但又精通建筑设计,曾赴法国和西班牙等地营造新教堂和修道院,最后在意大利北部新兴的大城市都灵找到了安身立命的最好之处。这里的统治者萨伏依公爵很有大兴土木美化都灵的打算,与建筑师标新立异的狂想可谓不谋而合,因此瓜里尼能完成许多新奇大胆的设计。例如他建造的卡里尼亚诺宫(Palazzo Carignano),把凹凸变化的门面用在宫殿建筑上,并且使宽大的门厅与宏伟的楼梯结合起来,人们不仅震惊于其门面大胆的凹凸变化和华丽的细部,而且赞叹其内部结构的爽朗和精巧。

瓜里尼为都灵圣老楞佐教堂(Church of San Lorenzo,Turin)和都灵大教堂的圣西冬尼礼拜堂(Sindone Chapel)设计的圆顶则更有出奇制胜之妙。尤其是圣西冬尼礼拜堂的设计,这里本来是存放都灵最重要的一件圣物——据说是耶稣就义后盖在他遗体上的那件寿衣。瓜里尼为此特地为礼拜堂设计了象征三位一体的离奇结构:在3个(而不是通常的4个)大拱之上承接层层交叉上扬的拱架圆顶,上层拱架的两端正好位于下层拱架的中心点上,层层相叠有六七层之多,每个拱架都开小窗透光,这样圆顶看起来就像万花筒那样复杂而又轻巧。可是承接整个圆顶的3个大拱又极有气势,似乎在强调任何精巧的发挥都奠基于三位一体的神圣真理。因此,在圆顶中心又众变归一,通过顶阁的天光显示了闪现出12道光芒的天堂之星的图案。这些变化多端的建筑手法有不少是借用了后期哥特式和阿拉伯的拱架技术,而瓜里尼在自己的理论著作中也提倡新建筑应该兼有古典式和哥特式的优点。前者庄重雄伟,后者则奇幻精巧,把它们结合起来实际上就形成巴洛克的特色。瓜里尼的这些理论和实践,对于德意志和西班牙等国的建筑界极有助益,因为它们的建筑发展优势就在于把本地固有的哥特式传统与新的巴洛克的理想结合起来,从而创造更能炫艳逞奇的巴洛克风格。

↑瓜里尼,都灵大教堂的圣西冬尼礼拜堂圆顶。1668—1694年

意大利巴洛克建筑的另一杰作是威尼斯的安康圣母教堂(Santa Maria della Salute)。之所以有这个名称,是因为它是在一次瘟疫之后还愿感恩而建。主持教堂设计的是威尼斯最著名的建筑师巴尔达萨雷·隆盖纳(Baldassare Longhena,1604—1675年)。教堂从设计到建成共用了25年,隆盖纳也认为这是他生平最为得意之作。这座教堂正好位于威尼斯大运河流向市区的入口,远远望去,波光潋滟,教堂亭亭玉立,秀丽挺拔,历来被认为是威尼斯最美的建筑之一。它的成功在于把中央圆顶的优美曲线充分展示在装饰华丽的主体建筑上,前有凯旋门式的大门,两边开古典拱形大窗和山墙亭阁结构,圆顶鼓座又竖立宏大的涡卷式支撑柱,墙头柱尖和山墙顶端都饰以雕像,大有琳琅满目之感。它的大圆顶之下的八角形大厅作为教堂的主厅,其后又有一小圆顶覆盖于祭台部分,使教堂内部倍感宽敞明亮,而外观则形成互相呼应之势,代表了巴洛克式圆顶中心型教堂的新发展。

←隆盖纳,安康圣母教堂。1631—1656年

意大利的巴洛克绘画也对整个欧洲起着开风气之先的领导作用。16世纪与17世纪之交,随着圣彼得大教堂的建造,罗马的绘画创作也活跃起来。但更重要的是,这里不仅有大量的古典艺术的遗物,而且可以直接观摩米开朗基罗和拉斐尔的最完美的真迹。为了克服风格主义所陷入的矫饰颓唐的困境,巴洛克绘画必须正本清源,重新回到盛期文艺复兴所昭示的宏大和谐的境界,再从此寻求新的出路。所以17世纪最初的几位大师都以再学习古典和重新探索写实之道起家,在摆脱风格主义的同时开创了自己的新的巴洛克风格。这方面最有代表性的是阿尼巴尔·卡拉齐(Annibale Carracci,1560—1609年)。

卡拉齐家族兄弟叔侄3人都以画知名,他们在意大利中部的波隆那开设一所绘画学校,提倡写真求实和向前辈大师尤其是米开朗基罗和拉斐尔学习,3人中又以阿尼巴尔·卡拉齐成就最大。他应邀于1595年到罗马为曾出任教皇的显贵家族法尔内塞家的宫室作壁画。这座法尔内塞宫(Palazzo Farnese)在当时也是罗马最宏伟的一座宫殿建筑,米开朗基罗曾为它作最后的设计和装修,所以它的壁画自然也具有举世瞩目的重要性。阿尼巴尔·卡拉齐深知这项工作具有开创一代新风的作用,因此他从策划准备到下笔用色都非常用心。据最新的考证,他为此宫的画廊大厅作的壁画前后共用了10年时间,完成此画不久即英年早逝。

↑阿尼巴尔·卡拉齐,罗马法尔内塞宫画廊大厅。1597—1606年

阿尼巴尔·卡拉齐这个大厅的壁画集中了文艺复兴以来屋顶壁画的精华,并且按巴洛克精神予以新的设计。他的主要样本当然是米开朗基罗的西斯廷礼拜堂屋顶壁画,不过米开朗基罗之作在建筑构架的描画方面仍比较平淡,而巴洛克的倾向则是喜欢炫艳逞奇,尤其是重视用壁画中的建筑构架的透视描绘使画幅空间显得特别深远,也使画中屋宇看起来特别宏伟,甚至有直通蓝天、云烟缭绕的气势。阿尼巴尔·卡拉齐基本按米开朗基罗屋顶壁画的格局布置整个大厅屋顶的构图,在拱券之上画人形柱和檐部结构等,在它们分隔出的框格上画主题性的或故事性的图画。在大厅两端,檐部呈露天敞廊式,可见蓝天的一角,而所有这些建筑结构连同它们上面的雕刻装饰都强烈地按仰视角度以透视缩形表现出来,同时加以华丽的装饰。虽然整个屋顶都是用图画装饰的,但画出来的形象或画幅却又可以分为四大类。第一类是传统意义上的壁画,即建筑构架隔出来的中央和四边的大小方框中的图画,类似于西斯廷屋顶壁画中的创世纪故事画。第二类是建筑构架本身。它由于有人形柱和装饰雕像等,形象也很丰富,但为了酷肖建筑,它们多用单一的石灰色或古铜色。第三类是画在墙顶檐边上的裸体青年的形象。他们或坐或蹲于建筑构架之旁,但与画成建筑的石头雕像不同,他们作为活生生的人而具有肉色。第四类则是穿插或放置在构架和墙上的假想中的画框画,框中之画与第一类相同,但画框却想象为实物,挂在墙上呈倾斜状,看起来宛如一件真正的带画框的独立画作。

在以上这四大类中,第二、第三类完全按从地面仰视的角度,光线也从下向上射出;第一类和第四类框中的画却是正规的图画,取平视角度,光线正常,但第四类的画框却又如实物般取仰视角度。例如在大厅一端的壁画中,便可以看到这四大类作品结合在一起的生动丰富的景象,图中央大画框中的图画属于第四类,画框两边的两位裸体青年属于第三类,青年身后的巨人形象即建筑构架中的人形柱,它们连同柱子承接的檐部等组成第二类;大画框顶上一小方框中画着飞鹰擒一少年的图画便是第一类,不过它是屋顶中央大框旁边最小框之画,似乎是为了让它的两旁能透出空隙而显示蓝天一角。复杂的构图,富丽的色彩,透视与光线角度的变化多端,显示了这一壁画杰作的巴洛克特色,对整个17世纪和18世纪的艺术家都极有启发意义。

除了艺术技巧之外,更重要的是画中各类人物形象都具有那种生动活泼、雄健激烈的气质。它们显然也是从米开朗基罗的艺术中学来的,但似乎又把音调调高了许多,原来的文艺复兴的庄重旋律现在变成了巴洛克的高腔或花腔。例如图中央大画框中抱着石头的巨人,以及画框边的裸体青年和人形柱的雕像等皆有这些特点。当然,这种强调人体和裸体表现也与它的题材完全属于古典神话有关,当时身为大主教的宅主人为了表示自己的博学而决定所有大小图画皆采用古典神话的爱情故事(例如上图中央大框中表现的就是独眼巨人发现他所爱的仙女别有所恋后愤而以石击杀的故事,而大框上面的天鹰图则表现宙斯化为巨鹰诱夺少年伽倪墨得斯的故事),因此,阿尼巴尔·卡拉齐在这些古典神话人物身上表现巴洛克的激情就更有得心应手的流畅。

↑阿尼巴尔·卡拉齐,罗马法尔内塞宫画廊大厅的屋顶壁画。1597—1606年

法尔内塞宫画廊大厅屋顶壁画完成后,长期以来都被认为是可以与米开朗基罗的西斯廷礼拜堂壁画并肩而立的杰作。虽然法尔内塞宫大厅壁画那四大类作品珠联璧合的结构日后被完全照搬的不多,但艺术界却对它昭示的加强透视、突出激情的主要倾向跟得很紧。此外,阿尼巴尔·卡拉齐强调学习古典和文艺复兴大师,以及他对写生写真功力的高度重视,也为巴洛克绘画奠定了画艺坚实、技法完密的传统。据说他为法尔内塞宫大厅壁画所作的模特儿写生图、草图和速写有数千幅之多,穷10年之功才完成这样一个处处不含糊的杰作。他使巴洛克绘画始终在炫艳逞奇之余又有古典的写实的一面,而阿尼巴尔·卡拉齐嫡传的一系艺术家更有巴洛克古典主义之称。

↓阿尼巴尔·卡拉齐,《逃亡埃及》。约1603年

除了壁画这个主要画种之外,阿尼巴尔·卡拉齐还对风景、静物和漫画等新体裁作了深入的探讨,它们日后也是巴洛克绘画大放异彩的领域。我们来看阿尼巴尔·卡拉齐风景画的代表作《逃亡埃及》,画中描绘耶稣父母在他出生后为避祸远走埃及这个尽人皆知的故事,不过是这幅风景画的一个借口。画幅前景中虽有马利亚抱着婴儿耶稣,约瑟赶着一头毛驴的情景,但尺寸很小,很不显眼,看画的人实际上只注意到占画幅绝大部分的水边道旁林木幽深的山野风景。所以要给这幅画这样一个宗教体裁的借口,在当时也有不得已的苦衷,因为按古典绘画理论,只有人物画、宗教画和历史画才能算“高贵”的画种,风景画若要跻身高贵之列,它就得带一个宗教的或历史的题材。因此,从阿尼巴尔·卡拉齐开始,几乎所有的巴洛克风景画都要取一个《圣经》故事、古典神话或历史的题目,被人们尊称为英雄的或历史的风景画。

然而,在阿尼巴尔·卡拉齐这里,迷人的风光尚不乏高雅庄重之气,称它为英雄的风景画倒也名副其实。阿尼巴尔·卡拉齐这幅画还为这类风景描绘奠定了基本的格式,除了把故事情景压缩到很小、很次要的位置外,一般是前景中画几棵高大而枝叶繁茂、浓荫遍地的树木,中景是溪流湖泊一派天光水色,远景则有山峦、城寨、烟岚和云霞之类,形成前景以浓荫为主,中景以明丽为主,远景以苍茫为主的对应关系。若就阿尼巴尔·卡拉齐这一派风景画的古典风格而言,那么它必不可少的一个附件就是要在画面上出现一些古典建筑的遗物,或者古典式的城堡和废墟之类。例如《逃亡埃及》中央远景中的城堡,便以其四平八稳的布局和城中心一个圆顶大厅统辖全寨的构图,显示了与中世纪迥然不同的古典气味,同时也对全画的庄重稳定起了巨大作用。

在阿尼巴尔·卡拉齐之后,直接继承其衣钵的弟子们以发扬巴洛克古典主义相标榜,形成了17世纪罗马乃至意大利画坛的一个主要流派。他们中最著名的是圭多·雷尼(Guido Reni,1575—1642年),在当时有拉斐尔再世的称誉。原来,阿尼巴尔·卡拉齐的传统中就有着重学习拉斐尔的一面,他的法尔内塞宫大厅壁画中央最大的一幅《酒神巴克科斯的凯旋》就以学仿拉斐尔为主,构图和造型都力追拉斐尔在梵蒂冈皇宫和法内仙纳庄园(Villa Farnesina)中的壁画,而在他的弟子们的巴洛克古典主义艺术中,学习拉斐尔更被提到首位。圭多·雷尼的杰作《曙光女神》(见左页图)便是最有代表性的。它也是一座贵族宫室中的屋顶壁画,但已大大简化了阿尼巴尔·卡拉齐的四大类结合布局,只在中央大框内画一幅表现曙光女神为太阳神阿波罗带头引路的图画。画幅最右边那位手握鲜花凌空飞行的便是曙光女神,她身前的一角天空还是暗黑的夜的王国,但在她身后却紧跟着光明之神阿波罗的车驾,意味着曙光之后即是日出和灿烂的朝霞。不过,在具体安排上,引路的曙光女神只占据右上角的次要位置,全画的重点是放在阿波罗神和伴随于他左右的几位时辰女神身上,而阿波罗神的驷马战车和时辰女神护卫左右的构图以庄重稳定为主,因而全画的古典气味相当浓厚。不言而喻,曙光女神、阿波罗神和诸位时辰女神的形象都有仿古典雕像和拉斐尔作品的痕迹,而群体对应关系则深得拉斐尔的真髓,但是色彩的明丽和动作的轻快却反映了巴洛克艺术的特色。

↑圭多·雷尼《曙光女神》。1613年

↓桂尔基诺《曙光女神》。1621—1623年

从曙光女神的飞升形象仍偏处于一角的情况来看,圭多·雷尼这幅画的巴洛克气味还不够典型,所以他们这一派更为年轻的艺术家富有摆脱四平八稳而力求炫艳逞奇的勇气。他们还向另一位成就不在阿尼巴尔·卡拉齐之下的大师卡拉瓦乔学习,用他突出的明暗画法加强了新时代的气氛。这方面的代表作可举同样也是一幅名为《曙光女神》的壁画,那就是桂尔基诺(Guercino,1591—1666年)作于罗马的路德维希别墅中的屋顶壁画。

这幅画首先把阿尼巴尔·卡拉齐加强透视构图的特点放在非常重要的位置,设想在原来建筑物的墙头,即厅堂房顶的开端上,从四面再延伸一段高高的具有巴洛克华丽檐部的墙壁。墙头不再有屋顶而是形成一个敞开的露天庭院,而它透现的天空就是壁画中的曙光女神所活动的空间。因此,众天神和云彩、马匹等完全按墙壁显示的透视角度进行描画,车马似乎是从观众头顶上的天空轰隆而过。在具体安排上,桂尔基诺已把曙光女神放到中心,他采用的是另一种神话寓意,即曙光女神驱走夜神而带来了昼神,画中夜神位于极右边,画家把这位夜神表现为一位仓促离开的老妪,而曙光女神则坐在她自己的双马快车之上,位居全画中央,等于占据了圭多·雷尼画中的阿波罗神的位置。在她的身后(图左),昼神揭开他的幕帐,正准备为世界带来又一个白天。所以,桂尔基诺十分突出地描绘了曙光女神飞奔引路的形象,而曙光女神那种统驭全局、顾盼生风的气概较之圭多·雷尼的阿波罗神的典雅庄重更具有巴洛克的精神。更为重要的是,桂尔基诺以离奇的透视角度组成的画面还配合以强烈的明暗表现,把全画气氛烘托到真实感人的高度。例如占篇幅相当大面积的云彩的渲染,他就强调暗黑的低层厚云的表现,几乎有黑云压城之势,昼神的幕帐也以幽暗为主,这种喜欢以深浓暗色衬出形象的亮点的手法,是受到了卡拉瓦乔的影响,但同时也增强了艺术家自己的巴洛克艺术特色。

·卡拉瓦乔《圣母之死》。约1605年。布面油画

卡拉瓦乔(Caravaggio,1571—1610年)在西方绘画史上是个奇才,他39岁即去世,终身放荡不羁,经常与人斗殴而四处流浪。但是,他对艺术的要求非常严格,极度强调写实,作画一丝不苟,以他那种带反叛精神的固执把传统的宗教画变成完全现实的生活描绘。例如他的杰作《圣母之死》,本来是为一教堂作的祭台画,他却一反宗教画的惯例,把圣母的遗体和所有在场的圣徒都画成社会底层劳苦大众的摸样,甚至有人谣传画中圣母的遗体是他根据对台伯河畔一位投河而死的妓女尸体的写生创作出来的。其实,艺术家这样画虽然很大胆,却并不有违《圣经》的原义,因为《圣经》所记圣母和圣徒都是社会下层人士,而且当时流行的群众宗教思潮还把劳苦大众看作是宗教感情最纯净也最神圣的人,所以他把画中圣徒的感情表现得异常真挚。在圣母的遗体面前,他们就像淳朴的信男信女那样沉浸在极度的悲痛之中,他们或低头无语,或以手遮面,圣母身边那位女圣徒玛格德琳坐在小凳上把头埋在怀里痛哭,她那令人难忘的特殊姿势和只见后背肩膀的造型,透露出平民的气质和女性的深情,所以有人说仅仅这个肩膀的刻画就超过17世纪所有“正统”的圣徒形象和他们那些装腔作势的表态。

不过,卡拉瓦乔深厚的写实功力又是通过他特有的强烈明暗手法表现出来,笼罩在整个画面上的是一片幽暗,只有那束强烈的光柱才使所有人物和景物显现出来,于是形象的真实感又带有舞台照明般戏剧性的效果。这种明暗手法既是对油画技巧的新探索,也把文艺复兴以来的写实表现提高到一个新境界,因此欧洲17世纪的绘画无论东西南北都普遍接受了卡拉瓦乔的新创。

此外,《圣母之死》这幅画在构图上也注意发挥巴洛克艺术风格的延伸斜入与集中统一的特色,圣母的平卧与女圣徒的坐姿,都取从左前方向右后方略微倾斜的安排,使画幅的空间感不重平列而强调延伸。悬挂在众人头上的那块又大又厚的帷幕也是巴洛克的特色,它既有统辖之功,又以其大片深红色带来亲情温厚的气氛,把圣母虽死犹生的含义无言地传述出来。所以这幅画虽然使那些平庸的教士大惊失色,那个订制的教堂居然拒绝收纳,却被有见识的艺术家和鉴赏家视为神品而妥善珍藏,它对整个17世纪绘画的影响也至为深远。

↑卡拉瓦乔《召唤马太》。约1597—1598年。布面油画

最能体现卡拉瓦乔明暗手法之妙的还有他的名作《召唤马太》,故事是说耶稣看中了税吏马太,遂召唤他弃职入教,以后马太成为写《福音书》的圣徒。卡拉瓦乔通过他一贯的圣人来自基层的信念,把召唤马太的情景放在一间普通酒店的屋角,幽暗得几乎带有霉味的房间突然被基督身后的一道强光照亮。但从强光中映现出来的只有少数几个人物,其中最突出的是扬手招呼的基督和惊讶得指心自问的马太,其他士兵同僚因不明内情和不受神恩而显得异常平庸。人们不难看出,基督扬起的右手,尤其是手掌的姿势与米开朗基罗西斯廷壁画中《创造亚当》的上帝的姿势很相像。卡拉瓦乔这样学习米开朗基罗,就像阿尼巴尔·卡拉齐那样,本是巴洛克的一种基本功。但在这里,基督手掌的力量却不像米开朗基罗壁画中的上帝之手是凭借和集中了整个形象的内在强力,因为基督的身形几乎完全被另一位门徒遮住了,人们只见到他的脸和手,所以它主要是靠那束强光的照射而如电流般激起马太的反应。因此,光在这里起了统摄一切的作用,这是神圣之光,也是心灵和感情之光。它的白亮和直射意味着性灵的直觉而非理智的探索,强调光的表现就像文艺复兴艺术强调人体表现那样在当时极富新意。

在17世纪后半期,意大利巴洛克绘画的新发展再一次表现在屋顶壁画的创作上,但这些壁画主要画在教堂之中,自然纯粹属于宗教内容。由于教堂的主厅规模往往要比贵族宅邸的厅堂大得多,这些屋顶壁画气魄也更见宏伟,并已有可能把阿尼巴尔·卡拉齐、卡拉瓦乔乃至贝尼尼的艺术成果熔于一炉。贝尼尼虽然以建筑和雕刻著称,但也参与壁画构图的设计,当时许多壁画家都是他的助手。这种集大成的气概使这些壁画在体现巴洛克风格方面较以前更为成熟,它们既突出透视效果,又加强明暗表现,烘托气氛之妙可令人觉得似乎教堂屋顶豁然大开,视线能直达云霄,但见圣徒和天使在神圣天光中自由翱翔,真可以说把巴洛克艺术的炫艳逞奇发挥到极致,对欧美各地的影响也很深远。这些壁画的两个著名代表都作于耶稣会的大教堂中,它们就是耶稣会主教堂(Church of the Gesù)屋顶壁画和罗马圣依纳爵教堂(Sant'Ignazio Church,Rome)屋顶壁画。

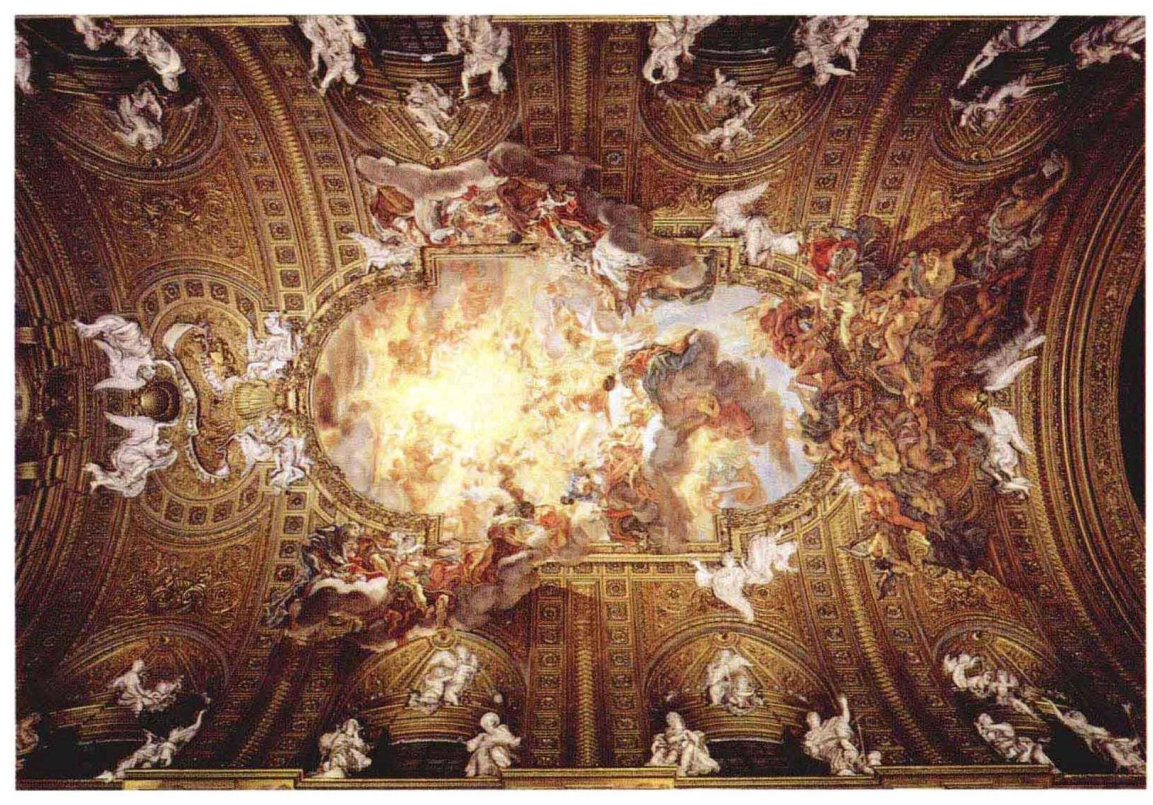

上述这两座教堂在几十年前就已建成了,但它们的屋顶当时只是简单地刷一层白灰,可能当时忙于天主教改革斗争的耶稣会头领们尚无心于豪华的修饰。现在,巴洛克绘画的成功以及耶稣会地位的巩固(它的创始人依纳爵·罗耀拉已被封为圣徒)使教士们感到要把他们最重要的两个教堂装饰一新,尽显灿烂辉煌。耶稣会主教堂的壁画的作者巴蒂斯塔·高利(Giovanni Battista Gaulli,1639—1709年),原是贝尼尼的助手,曾参与科尔纳罗礼拜堂壁画的制作。这次屋顶壁画虽然由他主笔,但也曾征求贝尼尼的意见,并且壁画是与窗壁的雕像等密切配合的,这些雕刻的作者也都是贝尼尼的助手并在他指导下工作的,所以在一定程度上可以说贝尼尼指导了整个屋顶装饰的设计。他这种把绘画、雕刻和建筑融为一体,像一首动人心弦的交响乐的气魄,就具有贝尼尼艺术的风格。

巴蒂斯塔·高利在具体安排上,屋顶中心大框格内作《耶稣圣名的胜利》这幅壁画,取屋顶豁开远见云天的透视形式,而壁画中有些人物还跳出、跌落在画框之外,他们的阴影投射在框外的天花图案上,有的人物形象似乎直接跌落在观众头顶,于是壁画上的透视空间与建筑物的真实空间密不可分,合二为一,实现了巴洛克壁画幻亦真、真亦幻的幻觉真实的最高要求。壁画题《耶稣圣名的胜利》也是具有深刻寓意的,它不仅颂扬耶稣,而且颂扬了耶稣会,因为耶稣会就是用耶稣的圣名为号召的,所以画面上把天堂圣众和云端信徒围成一圈向白光中心的耶稣名字的3个字母礼拜(在图片中未能看出字母,只见一片白光)。而那些被赶出框外跌落地面的则是叛教者和异教徒,他们的情态更是惊惶之极,无论信徒的礼拜还是歹人的跌落,艺术家强调的都是典型的巴洛克态势。

↓巴蒂斯塔·高利《耶稣圣名的胜利》。1672—1685年

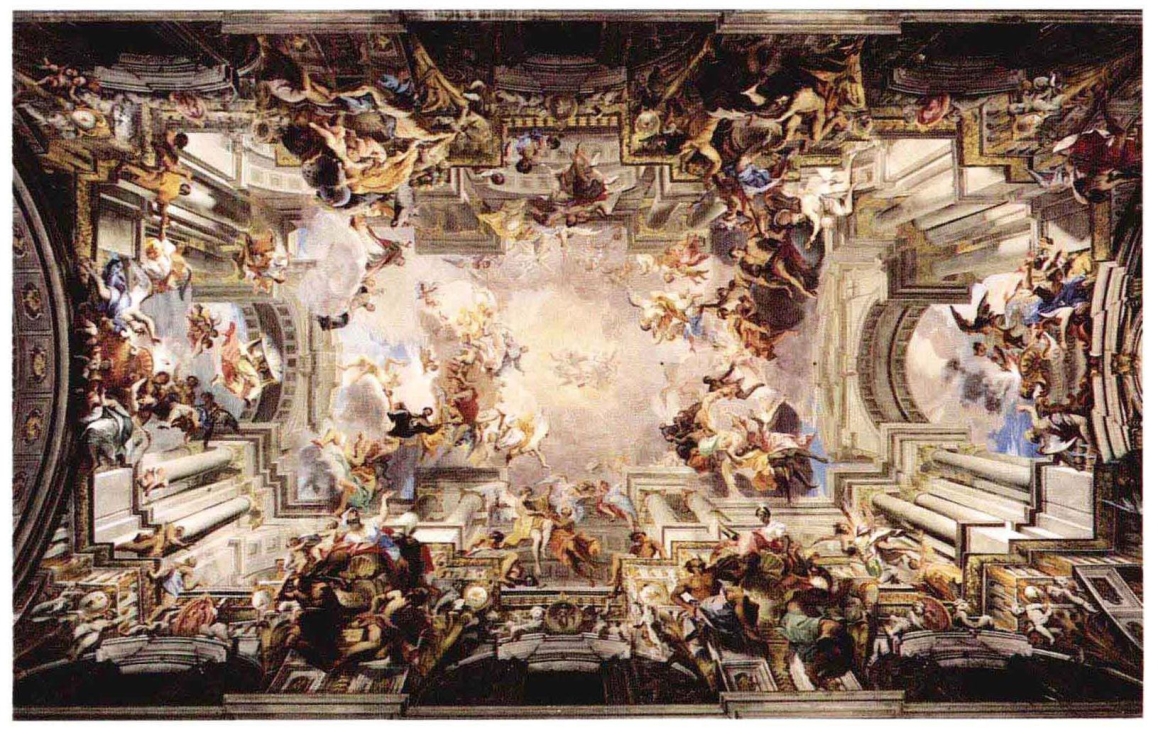

罗马圣依纳爵教堂的屋顶壁画更进一步取消了开中央大框的局限,干脆把整个教堂主厅建筑物顶上的所有空白面继续画成向天空延伸的建筑结构,它们的柱子、檐部和拱券就像是教堂本身的一部分,但透视效果更强烈,气魄也更宏伟。这一派的画家画出来的建筑也是中央豁然开朗,露出一片蓝天,然后,从天上到画中的建筑,再连接于教堂建筑的边沿,画满了飞翔的天使和坐在云端的耶稣会教士。在4个连接教堂墙面的大台座上还分别有一组人物群像,各自象征着欧洲、亚洲、美洲和非洲,表示耶稣会传教士在各大洲都取得了成功。全画的中心,即端坐于最高云层上扬起左手的人便是已获圣徒称号的依纳爵·罗耀拉。他头上的天光中有天使扛着十字架,象征神的三位一体都在为依纳爵·罗耀拉创建耶稣会的功绩给予表扬。这些人物、天使穿插于宏伟的建筑间,尺寸显得很小,倒是那4组象征四大洲的群像,由于靠近地面,尺寸较大,看起来更觉精彩。各大洲女神的形象都具有人们一看即知的代表性的特征,例如欧洲是取欧罗巴美女与神牛的希腊神话,美洲女神戴印第安人的羽毛冠,非洲是一黑人女郎,亚洲则用阿拉伯妇女作代表,但她身边有两位小天使捧着一只中国青花瓷盆,正是神州特色。当然,所有人物无论大小都以其激情动态和强烈的明暗对比而显示巴洛克的本色。不过,比起建筑结构的全景式透视刻画,人物形象似乎丧失了其压倒一切的中心意义,因此整幅壁画看起来倒像是一种建筑装饰,当然是最高水平的建筑装饰,但它作为绘画艺术却完全服从于建筑了。

↓安德烈亚·波佐,罗马圣依纳爵教堂的屋顶壁画。约1691—1694年

这幅空前的大壁画的作者安德烈亚·波佐(Andrea Pozzo,1642—1709年)不仅以画知名,而且也是高超的建筑师和透视学者,并且是耶稣会的教士;来中国传教的耶稣会教士兼画家的郎世宁就是他的高足之一,后来郎世宁参加了圆明园西洋楼的建筑设计。我们是不是可以从西洋楼瑰丽新奇的建筑形象中看到某些安德烈亚·波佐艺术和巴洛克风格的流风余韵呢?