洛可可艺术——从华丽走向灵巧

西欧各国的巴洛克艺术在18世纪达到后期巴洛克艺术的发展阶段,通常有一个专门名称——洛可可(Rococo)艺术。这个词不像巴洛克那样来源不明,以致今天还有争论。据考证,它是在18世纪后期巴洛克的洛可可风格广泛流行的时候,法国的室内装修和家具制造行业使用的行话。它半开玩笑半生搬硬套地把装修中流行样式的3个词凑在一起,第一个洛字是指岩石式(Rocailles),第二个可字是指羽毛式(Caquilles),第三个可字则是巴洛克的谐音。实际上是以洛可可3个音节作为有联想和诙谐作用的暗语,意味着这是一种带有岩石式和羽毛式特征的巴洛克风格,也就是后期巴洛克艺术。

一般而言,后期巴洛克就是以其纤秀灵巧与17世纪的浩大繁复相区别的。羽毛装修自然是与纤秀灵巧具有密切联系的,但岩石式表面看来却是风马牛不相及,这里面就大有文章了。原来,古罗马的尼禄王宫曾有一些细巧离奇的装修图案。此宫部分废墟在文艺复兴时被发现,但已埋于地下,挖出来时类似当时罗马人在地下岩层挖的地窖,所以这类细巧离奇的图案便被称为岩窖式或石窟式,以后又演变为岩石式。它的特点是灵巧而变化多端,不讲究对称稳定。这样,岩石式的图案自然也与后期巴洛克的纤秀灵巧沾亲带故了。所以行家用岩石式的洛字之音,羽毛式的可字之音,与巴洛克的可音相配,三音合一,便形成了这个音调好听、含义讲究的名词。自从它在装修和家具行业用起来后,艺术界人士也纷纷仿效,用它来指称法国的后期巴洛克艺术,并且推而广之,从室内装修到整个建筑、雕刻和绘画都可用洛可可称之。于是洛可可就成为专指18世纪艺术的名词了。

严格地说,洛可可的时代范围是18世纪的初期和中期。到18世纪的七八十年代,法国大革命风暴的酝酿已日趋成熟,欧洲艺术就转入新古典主义的时代了。如果就18世纪的初期和中期而言,那么可以说社会状态与17世纪没有根本变化,所以在艺术上基本是同一种风格——巴洛克风格,洛可可就是后期巴洛克。当时西欧各国新教和旧教都在君主统治之下,只是这时的专制君主已外强中干,而文化知识界的启蒙运动则方兴未艾,启蒙思想家提倡理智、科学、人道和民主,为即将到来的法国大革命鸣锣呐喊。不过,在艺术领域内,洛可可风格由于主要是为宫廷和贵族服务,它更多地反映了已近黄昏的这些统治阶级的心态和意境。正如黄昏也可能有其美景那样,洛可可的纤巧灵秀也很有其迷人之处,以其夕阳无限好的意境在世界艺术的发展过程中作出了特殊贡献。

↑弗朗索瓦·布歇的中国风绘画《中国花园》(细部)。1742年。布面油画

建筑上的洛可可风格首先是在法国室内装修的演变中逐渐成长起来的。在路易十四的晚年(17世纪末以及18世纪初),凡尔赛宫和其他一些小王宫的室内装修已有转向灵巧轻便之势,以大理石的圆柱、檐边的镶金框缘划分墙面、装饰屋顶的巴洛克方法已很少用,代之以嵌板和浅色细纹图案,而且不求对称,多用轻飏卷曲的花草和贝壳纹样。与此同时,瓷器和地毯的图案设计也有喜爱怪奇秀巧的岩窟式样的倾向。这些动态都可以看作是洛可可风格的萌芽。

同时,随着中国瓷器、漆器、丝绸锦缎、墙纸和年画等工艺品的大量输入,中国艺术对装修、家具、插画和衣饰等的影响也日渐强大,形成被称为中国风(Chinoiserie)的风尚,例如弗朗索瓦·布歇的中国风绘画《中国花园》。实际上,当时欧洲人对诸如水墨山水之类中国艺术的精华知之甚少。他们主要是从工艺品上看到了迥异于西方传统的立意和布局,再加上一些传教士和商人道听途说的东方古国宫室园林之美和城廓楼宇之盛等传言,半真半假地推想出各类带有中国色彩的图案纹样、装饰和建筑模式,其基本风格和手法也是怪奇秀巧,空灵纤细,与洛可可所追慕的情调可谓情趣相合。因此,中国风的流行成为促进和推动洛可可风格形成的一大动力。洛可可的装饰图案少不了中国纹样,洛可可风格的宫殿中必有一两个瓷器厅和中国风的房间,而在洛可可的花园中也一定可以看到中国的宝塔和亭阁,例如苏格兰建筑师威廉·钱伯斯为威尔斯王妃奥古思塔在伦敦西南的丘园中设计和建造的中国式塔,如此等等。这些东西在我们看来纯属欧洲人异想天开的杜撰,与神州文明的精华相去甚远,但它们确实对洛可可风格阴差阳错地起了很大的推波助澜的作用。

→伦敦丘园中的中国式塔。苏格兰建筑师威廉·钱伯斯为威尔斯王妃奥古思塔在伦敦西南的丘园中设计和建造的中国式塔

1715年路易十四去世,他的长子和长孙皆先他而去,继位的是他的那时还是幼儿的重孙,这就是路易十五。幼王由其叔奥尔良公爵摄政,这位公爵只知挥霍享乐,王室和显贵都从凡尔赛宫搬到巴黎城内过着花天酒地的生活,他们重新翻修的宫室邸宅,便大量采用带有洛可可情调的新风格。8年后,路易十五亲政。这位青年国王更是著名的花花公子,对太阳王那套巴洛克式的威严壮丽不屑一顾,而喜欢洛可可的纤秀奇巧。除了巴黎的王宫外,他还把凡尔赛宫在路易十四手下建造的几座大厅彻底翻建,改成一连串洛可可风格的小房间。国王和宫廷带了头,贵族以及豪商大贾自然群起仿效,于是洛可可风格在巴黎和整个法国大为流行,有些艺术史家还喜欢把洛可可风格称为路易十五风格。

从时代背景来看,洛可可风格显然与统治阶级的享乐腐化密切相关,所以这种不健康的因素受到进步的启蒙思想家的批判。但是,从风格演进的角度来看,洛可可又代表着从巴洛克艺术乃至古典主义的约束中解放出来的轻飏和欢欣,具有其文雅、秀逸和优美的一面,它对于中国艺术的吸收和借鉴也丰富和扩展了欧洲艺术的境界。更为重要的是,虽然洛可可在其起源地法国由于路易十五的昏庸腐败而具有日益增多的不健康因素,但在奥地利、普鲁士、俄国和其他实行开明君主专制统治的大小朝廷,以及经过革命而实行君主立宪制的英国,洛可可风格作为后期巴洛克的合乎规律的发展,则发挥了很大的积极作用。因此,18世纪的欧洲艺术不仅生机勃勃,而且仍像17世纪那样丰富多彩,尽管此时的一流大师略为逊色。

法国洛可可风格建筑的最佳范例是巴黎苏比斯府邸的公主客厅,它的设计师是洛可可风格的创建者之一的热尔曼·博夫朗(Germain Boffrand,1667—1754年)。按当时贵族邸宅布局的惯例,一楼的客厅用于接待一般宾客,二楼的客厅则专为贵宾和主人的亲密朋友而设,这个公主客厅就是二楼的客厅。它的面积不大,装修却极有风采,被誉为欧洲最美丽的客厅。它在椭圆形的平面上,以金框隔出8个大拱,4个拱辟为明窗,1个拱用作门,其余3个拱全部饰以金边大镜,在各拱之间又作成较小的雕花嵌板。拱顶和嵌板顶上的空间辟成曲线花框,内画小爱神与少女普塞克的恋爱故事。壁画花框之上连成波浪起伏的屋顶花边框缘,饰以贝壳和岩窟纹样,并向椭圆形的屋顶中心连以放射状的镶金条纹,而从屋顶中央则吊有一盏万花水晶百烛灯。这样的布局完全排除了巴洛克风格喜爱的双立柱、厚檐边以及凹凸复杂的结构,整个客厅全部以珠白墙面和金边框缘划分,大小相间,窗镜相照,桌椅家具取浅红色,椭圆形的整体布局在柔曲之余更富于气韵。除了沿拱顶一线的空间集中了壁画、各式金色花边、贝壳图案和许多小爱神的金色、白色灰墁塑像,因而显得缤纷富丽之外,全厅大部分是大量的珍珠色和银灰色的墙面、板面以及反光的镜面,洋溢着轻快、雅静和灵巧的气氛。由于它是为王族公主专用而设,可谓秀巧与高雅兼备,装饰的虚实轻重、变化统一也取得完美的平衡,因此成为日后各类洛可可室内装修和建筑设计的典范。

↓热尔曼·博夫朗,巴黎苏比斯府邸的公主客厅。约1740年

一般来说,法国的洛可可装饰图案要比上述这个公主客厅更为自由轻巧,其中从中国风获得的灵感也更为显著。有一个图案设计,它可能出自大画家华托之手,由别人刻成铜版画而广为流传。它的细线涡卷、枝蔓花叶以及贝壳纹样等都是从巴洛克传统中衍变出来的洛可可手法。但是,整体布局的空透和以虚白为主、不求对称的格调等,多半是由于追慕中国风而有意仿效的,尤其是图中央几处疏林孤松、荒烟远渚的刻画,更有直接学习中国山水风景画的痕迹(华托在他的油画大作中也有类似仿学中国山水风景画之处)。不过,华托和博夫朗等大师的精妙之处便在于他们能把这些对欧洲人来说是异国情调的东西与洛可可追求轻巧灵便的特质结合在一起,因此它们能风靡欧洲,并影响了整整一个时代。

法国的洛可可建筑风格主要表现在室内装修上,但在德国和奥地利等地,含有洛可可情调的后期巴洛克建筑却有更全面的发展。在结构布局、外部门面和整体形象上,都能够把巴洛克的富丽与洛可可的轻巧结合起来,其成就也比同时代的法国更见辉煌。所以德国和奥地利两国的艺术史家都喜欢说这是他们建筑文化的一个黄金时代。德国和奥地利两国在17世纪前半期都遭逢巨大的民族灾难。德国是受三十年战争的严重破坏,奥地利则受到土耳其入侵的威胁,到17世纪后半期才见好转,国力逐渐恢复,到18世纪迸发出耀眼的光辉。

奥地利在18世纪初产生了3位建筑大师:费舍·冯·埃尔拉赫(Johann Bernhard Fischer von Erlach,1656—1723年)、约翰·卢卡斯·冯·希尔德布朗特(Johann Lukas von Hildebrandt,1668—1745年)和雅格布·普兰陶尔(Jakob Prandtauer,约1660—1726年),他们把维也纳及其附近的建筑水平提高到欧洲建筑水平的前列。费舍·冯·埃尔拉赫和希尔德布朗特都曾长期在意大利学习和工作,对博罗米尼和瓜里诺·瓜里尼一系的幻奇巴洛克风格非常熟悉,同时他们也注意到法国洛可可大师如热尔曼·博夫朗等的新发展。他们在奥地利的作品完全可以说集意大利和法国的精华于一身,同时又能体现奥地利摆脱了土耳其的威胁所感到的骄傲和欢欣。

费舍·冯·埃尔拉赫的杰作——维也纳的查理教堂(St.Charles's Church,Vienna)集中展现了他从意大利学到的一切:从古罗马的纪念柱、神庙门面,一直到博罗米尼的凹凸曲线和高鼓座圆顶。但它们的组合却带有后期巴洛克风格的甚至是洛可可风格的轻松和灵巧。他在古典神庙大门的两边竖立了两根直冲云霄的纪念柱,这是对古典题材的新运用(古罗马时没有同立两柱于神庙两边的做法)。他对博罗米尼的手法作了变通,设计了两柱后面的凹圆墙壁和椭圆形的中央圆顶,并在两边加上拱门大开的楼阁式钟楼,屋顶又采用了中国的重檐亭式顶,同时对中央圆顶的装饰也注意用浅轻的手法,做到虽丰富却不沉重,光影的变化随白天阳光的偏移而尤见气韵。所以这座教堂能使人初看之下就对它有很好的印象,审视愈久而愈见其匠心独到,被誉为18世纪欧洲最美丽的教堂之一。

↑费舍·冯·埃尔拉赫,维也纳的查理教堂。1716—1727年

费舍·冯·埃尔拉赫为维也纳的皇宫——霍夫堡皇宫(Hofburg Palace)的图书馆(Austrian National Library)设计的大厅,也是完美结合巴洛克的宏伟与洛可可的轻巧的一个范例。这个大厅前通皇宫庭院,左右两边以书橱拱廊连接其他厅堂,中央部分在大拱之上开椭圆形侧窗,圆顶则从拱额缘与侧窗之间拔地而起,只画壁画而不施任何建筑结构,书橱框缘和壁画细部也带有洛可可的风格特色,所以它的设计可以说十分新奇巧妙。原来这个大厅只是作为图书馆的入口,却以其气魄的宏伟和装饰的华丽而成为皇宫中最美的大厅,现在则被用来作为接待来访国家元首的殿堂。

与费舍·冯·埃尔拉赫相比,希尔德布朗特的洛可可风格更为鲜明,他的杰作是维也纳的美景宫(Belvedere,Vienna)。美景宫紧靠于维也纳的城墙之外,拥有一片广阔的园林,上宫与下宫之间有长达数百米的花园、喷泉和水池,作为主要建筑的上宫又在这个花园之后另辟面对大小水池的正门。这座宫殿的设计学习了凡尔赛宫的开阔平展,但楼层的高低起伏,圆顶与横厅屋顶的错落有致却抛弃了文艺复兴以来的格局,尤其是它的帐式圆顶和坡式密檐屋顶很有东方风味,可能是有意的仿效。此外,整个建筑的白墙线柱、曲拱雕花都是洛可可的本色。中央大门的设计更有轻飏秀巧的韵味,完全摆脱了古典柱式的套路,拱门上接椭圆形花窗,浅浅的方柱上部嵌以动作灵活的雕像,但又具有人形柱的衬托作用,山墙已变成有半圆弧顶和横折曲线组成的花框墙面,雕以华丽生动的盾形人物和爵徽浮雕,同时配以众多的装饰雕像。这些也都是典型的洛可可手法,对德国和意大利两地的建筑具有很大的影响。

↑费舍·冯·埃尔拉赫,维也纳的皇宫——霍夫堡皇宫的图书馆大厅

↓希尔德布朗特,维也纳的美景宫大门

雅格布·普兰陶尔的后期巴洛克建筑则又另辟蹊径。普兰陶尔主要靠自学成家,广采博收,求实创新,形成了一种最适合奥地利国情的本地风格。他的杰作是多瑙河畔的梅尔克修道院(Melk Abbey),尤其是院中教堂和主要厅堂的临河建筑群。这座修道院规模很大,雄踞一个山头,在土耳其人入侵时甚至曾用作军事寨堡。打退土耳其人后,这座修道院进行了彻底的翻修,给建筑家提供了很好的机会。普兰陶尔把整个修道院设计成一座像西班牙的埃斯科里亚尔王宫那样的宏伟建筑群,修道院的僧房、学院、作坊和食堂等放在山头的背面,但这是修道院大门出口之处。教堂则在山头前端,俯临河岸,并采用有中央圆拱的回廊把两边厅房连接起来,但楼宇无路通向山下,更显出它的气势非凡。教堂也是双塔高耸,圆顶居于主厅中央,不过在典型的巴洛克结构上已加有洛可可风格的细巧装饰。整体而言,这座大修道院的明丽清亮尤其是它与自然风光的巧妙配合,显然比那座著名的西班牙王宫还要美丽壮观得多。

←雅格布·普兰陶尔,奥地利多瑙河畔的梅尔克修道院。1702—1738年

↓梅尔克修道院教堂内景

我们来看梅尔克修道院教堂内景,巴洛克与洛可可的结合更见完美。它虽有巨柱厚檐,却柔曲起伏,墙面都呈波浪状,拱窗的花边和壁画极为富丽,侧厅楼廊上的栏杆、雕花小柱以及用天使、花环和幕帘等装饰起来的廊沿简直像剧院里最豪华的皇家包厢。这种样貌,虽然世俗气味浓厚,却与整个教堂装修的华丽风格结合得很好,甚至成为它最精彩的部分。

有了以上3位建筑大师为楷模,18世纪乃至19世纪的维也纳和奥地利的建筑便能始终保持较高水平。例如维也纳的霍夫堡皇宫和美泉宫(Schönbrunn Palace),它们因经过长期建造而变易较多,人手也较杂,却能以其秀丽的装修而成为可与凡尔赛宫一争高下的欧洲最美丽的皇宫。它们的清雅秀巧弥补了凡尔赛宫豪华富丽美中不足的一面,因而炫幻逞奇,各有千秋,这正是洛可可足以与巴洛克同领风骚的一个典型的反映。

↓维也纳城郊美泉宫的中央长廊大厅。1760—1780年

在德国,18世纪的后期巴洛克建筑也拥有几位一流大师,其中最有代表性的是军事工程师出身的约翰·巴塔萨·纽曼(Johann Balthasar Neumann,1687—1753年)和世代以木匠为业的多米尼克斯·齐默尔曼(Dominikus Zimmermann,1685—1766年)。前者以技艺精良、设计卓绝著称,而后者则善于用平常材料构筑惊人的作品。

纽曼在莱茵河流域活动,在这一片地区营造了一些精美的宫殿和教堂,其中不少佳作被誉为近代同类建筑中空间布局和内部装修最为讲究的极品。他最为人称道的宫殿建筑是美因河畔的维尔茨堡官邸(Würzburg Residence),或称为维尔茨堡主教宫。这座庞大的宫殿有意仿效凡尔赛宫的豪华,同时又充分吸收18世纪的新创。维尔茨堡主教请纽曼主其事,还有多名一流建筑师参与设计了这座宫殿,他们之中既有奥地利建筑师希尔德布朗(Johann Lukas von Hildebrandt)和南德巴洛克风格的重要代表马克西米利安·冯·威尔士奇(Maximilian von Welsch),又有法国风格的杰出建筑师罗伯特·德·科特(Robert de Cotte,1656—1735年)和热尔曼·博夫朗。纽曼充分发挥了他在工程技术方面的专长,设计大胆而又牢固,使洛可可风格的宫殿跳出小巧的圈子而处处有宏伟精良、气魄超凡之感。因此,它既是维尔茨堡主教兼大公府邸的代表性建筑,也是欧洲封建王权的登峰造极之作。主教宫内部最为壮观的是宏阔的楼梯厅、主教宫教堂和奢华的皇帝厅,拿破仑称之为“欧洲最漂亮的主教宫”。

↑约翰·巴塔萨·纽曼,德国维尔茨堡主教宫。1720—1744年

→约翰·巴塔萨·纽曼,德国维尔茨堡主教宫楼梯厅

我们来看维尔茨堡主教宫楼梯厅(Treppenhaus),它几乎占有半幢楼房,整体为洛可可风格,雍容华贵,气派非凡。楼梯厅上面的拱顶为纽曼所设计,无柱支撑,空间巨大,跨度长30米,宽18米,最高处达23米,堪称建筑杰作。当时评论家认为拱顶必垮无疑,然而,它不仅活过了评论家,而且是1945年毁灭性空袭中主教宫得以幸存的最为牢固的建筑部分。意大利壁画艺术家提埃坡罗(Giovanni Battista Tiepolo,1696—1770年)用壁画来装饰这一拱顶,画幅巨大,为世界之最。这幅名为《行星和大陆的寓言》的大型拱顶壁画,描绘了太阳神阿波罗在空中飞行,而周围四方则象征欧洲、美洲、亚洲和非洲四块大陆。每一块大陆用典型的景观和动物(或者画家想象的动物)以及一位女性寓意人物来代表。拱顶色彩艳丽,整体装饰为洛可可风格,而楼梯和墙壁前期采用古典主义风格进行了装饰,素朴典雅,两者形成了强烈的对比。有许多年,这一建筑场景曾出现在德国马克上,闻名遐迩。

循楼梯厅的大楼梯而上,到二层即主层的厅堂,经一前厅便进入最华丽辉煌的皇帝厅(Kaisersaal),它是维尔茨堡主教接待王侯贵宾之处。这个椭圆形大厅实际上采用哥特式的交叉肋拱结构来建造它那高大的圆顶,墙面也配以粉红大理石的古典圆柱,但这些传统技法又与新流行的洛可可装饰配合得天衣无缝。因此我们看到的是一首以黄金、珠白、粉彩和壁画交织而成的无限美妙的交响乐曲,正合乎人们爱用的“建筑是凝固的音乐”的赞词。纽曼有意用洛可可的不对称来冲淡大理石的古典柱式的严肃,同时又保留了皇帝厅不可或缺的古典气派。例如,在大厅横轴两端墙面,他把传统的古典凯旋门3开间中央大两边小得布局,改为中央小两边大,而且两边虚实不同(一开门洞,一置雕像壁龛,同时中央也置壁龛)。这种改动按古典规则是很难看的,于是他大量利用同样是不对称的金色框边、镶金雕花柱头和动作轻巧的洛可可雕像等加以配合呼应,再与两旁大拱的一开明窗、一置壁炉的虚实搭配相衬托,古典规律的破坏反而成为洛可可的美丽动人之处。檐部以上整个屋顶的安排也是出奇制胜的。他把肋拱的起点直接放在圆柱之上,使结构显得有力而挺拔。同时,他又把肋拱和高侧窗形成的很大的夹壁全部用洛可可式不对称的镶金框边、涡卷叶蔓和贝壳纹样装饰,以优美的但又是不规则变形的曲线勾勒甚至包裹拱肋沿边,于是古老(但相当坚实)的哥特式拱壁现在变成了珠光宝气、花团锦簇般的仙宫云帐,显得既轻巧又绮丽。

↑约翰·巴塔萨·纽曼,德国维尔茨堡主教宫皇帝厅。1720—1744年

在这里,还要提到建筑师与灰墁雕塑、镀金镶金装饰家和壁画家的合作。纽曼及其主顾有幸请到意大利壁画艺术家提埃坡罗前来主持壁画等装饰,真正达到了珠联璧合之盛。1750年,乔凡尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗及其儿子画家乔凡尼·多米尼科·提埃坡罗(Giovanni Domenico Tiepolo,1727—1804年)接受维尔茨堡主教的邀请来到维尔茨堡,在维尔茨堡停留的3年之中为主教宫制作了大量的壁画和装饰。提埃坡罗属于早期的洛可可风格,但继承了巴洛克艺术的传统。他绘制的天顶画别有创新,视野开阔,明朗艳丽,富有水彩画的效果,维尔茨堡主教宫楼梯厅的天顶画便是他的杰作。而他最为令人称道的杰作则是维尔茨堡主教宫皇帝厅壁画,提埃坡罗在这里采用描绘维尔茨堡主教区历史的壁画来装饰。其中一幅画描绘的是神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世(红胡子)和皇后勃艮第的比阿特丽克丝的婚礼,由维尔茨堡主教主持婚礼仪式。对面的一幅画描绘的是神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世任命维尔茨堡主教、弗兰肯公爵。穹顶上描绘的是比阿特丽克丝面请腓特烈二世,腓特烈二世身边是维尔茨堡主教。在这里,建筑、装饰和绘画水乳交融,合为一体,充分体现了建筑师和画家、建筑和艺术的完美结合。提埃坡罗用色淡雅,人物姿态轻柔,尤其是构图喜欢留下一大片蓝天白云,烟岚空茫的高空远景,壁画与建筑的结合尤其是在风格气质上真正达到了天衣无缝之境。

↓乔凡尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗《腓特烈一世(红胡子)和皇后勃艮第的比阿特丽克丝的婚礼》,维尔茨堡主教宫壁画

多米尼克斯·齐默尔曼主要是在德国南部的巴伐利亚和士瓦本地区活动,他与其他几位大师把这一地区变成了德国后期巴洛克建筑最发达的地区。齐默尔曼的作品几乎全是教堂,尤其是当地新近流行起来的朝圣教堂。它们大多处于偏远之地,供各路香客朝拜巡礼,在民众中影响很大。这些教堂外表通常朴实无华,但进入教堂便会发现来到了一个完全不同的世界,其内部建筑几乎犹如天堂般美丽,使朴实的农夫和虔诚的香客顿生太虚幻境之感。

我们来看这些教堂中最典型的一座教堂——巴伐利亚的维斯朝圣教堂(Wieskirche),它位于德国巴伐利亚州施泰因加登(Steingaden)镇维斯区,规模不大,内部只是一列长厅,两旁有回廊供香客巡游,外部看起来有点像一座普通的乡村教堂。然而,它的内厅结构和装修可以说极尽炫幻逞奇之能事。这座教堂以呈椭圆形环立大厅四周的双柱(实为方体而略带圆弧面)和花拱支撑无窗圆顶,每对柱子的间隔较宽,圆顶的跨度也很大,为了解决技术和用料的难题,建筑家竟一反惯例采用木梁构筑圆顶,壁面涂以灰墁,使圆顶更觉轻飏,大厅内也更为光亮。齐默尔曼使所有下层墙面和柱子都尽量保持洁白,双柱中只有靠近祭台的两对夹以雕镂极细的镀金讲经台。但在柱顶花拱之上,雕塑和画出来的洛可可花边图案就极为丰富,以它们不对称的框缘卷纹和金光粉彩的色调组成了人间天上的奇异幻象。在进入教堂的大门一边的圆顶中央壁画,是描绘紧闭关好的花园大门,意味着信徒进入教堂后就来到了上帝的花园之中,而靠近祭台一边的圆顶上则可以看到一个洛可可风格的有圆形顶蓬的宝座,但座位空着,象征着万民等待基督来作最后的审判。一头一尾的圆顶壁画间的广大面积则用来画彩虹和云雾中的天使与圣徒。这一切装饰既不忘突出宗教的主题,又着重向每位观者提供天堂美景般的赏心悦目的幻象。因此可以说,尽管上个世纪的宗教狂热没有被遗忘,它却已淡化为一曲优美的教堂管风琴的宗教音乐,与宫廷的浪漫小夜曲差不多了。

↓多米尼克斯·齐默尔曼,德国巴伐利亚的维斯朝圣教堂。1745—1754年

↑多米尼克斯·齐默尔曼,德国巴伐利亚的维斯朝圣教堂镀金讲经台

↑多米尼克斯·齐默尔曼,德国巴伐利亚的维斯朝圣教堂圆顶壁画

在英国,18世纪建筑的发展又是另一番景象。当时的英国人就像17世纪的法国人不喜欢说他们的建筑属于巴洛克风格那样,坚持在洛可可风格之外自立门户。他们认为英国自有其优雅的古典传统,在17世纪就已由伊尼戈·琼斯(Inigo Jones,1573—1652年)建立起来了。琼斯的英国伦敦白宫宴会厅确实气宇非凡,但其单薄和秀巧却是一股有超前意识的洛可可风格的伏线。因此,17世纪末到18世纪初景慕琼斯的英国建筑界,不知不觉地走上了带有洛可可韵味的后期巴洛克道路,但他们仍确实保留了较多的古典样式。

↑伊尼戈·琼斯,英国伦敦白宫宴会厅。1619—1622年

这一时期最著名的建筑大师当然首推克里斯多佛·雷恩(Christopher Wren,1632—1723年),他是牛顿的好朋友,青年时即任天文学和数学教授,不料1666年伦敦发生大火,这给他在建筑方面大展宏图提供了最好的机会。雷恩为几乎被大火烧光的伦敦市区设计了大大小小数十座教堂,其中最重要的是具有英国教堂之首称誉的圣保罗大教堂。当时英国已处于资产阶级革命后的立宪君主制时代,资产阶级作为统治阶级的一员,与君主贵族有所妥协,在文化艺术中流行的也是以通过综合(妥协)而求发展的新风气。雷恩的圣保罗大教堂有意比拟于圣彼得大教堂在罗马天主教中的首要地位,也要在英国教堂建筑中树起帅旗。由于雷恩有幸在晚年亲眼看到这座大教堂全部完工,它看起来要比圣彼得大教堂更为完整。

我们来看圣保罗大教堂的门面,它有双层柱式的古典神庙门廊,两边整齐地配以高大的巴洛克式钟楼(其造型有明显仿效博罗米尼之处),两楼之间可从远处看到大教堂的中央大圆顶,它的鼓座虽被遮住不少,却依然展现出圆顶挺拔雄伟的风姿。所以,整个建筑实现了从古典到巴洛克的最好组合,而这种组合之中也包含了走向18世纪的灵巧的新风尚。因此它的黑白相间、虚实变幻,较以往更为强烈。圣保罗大教堂内部结构宏伟而又显得轻盈灵巧,中央圆顶跨度很大,但因采用巧妙的多层拱顶应力结构,而只需几个空透的大拱承受和支撑。从东边大拱向前延伸的主厅结构也较单薄,由于新教少用雕像花饰,整个教堂更觉洁净朗爽,可以说是新教气味的洛可可轻便灵巧之风。

↑克里斯多佛·雷恩,伦敦圣保罗大教堂。外景。1675—1710年

↑约翰·凡布鲁,布莱尼姆宫

←詹姆斯·吉布斯,伦敦圣马丁教堂。1721—1726年

克里斯多佛·雷恩之后,18世纪前半期的英国都以是否能体会这种综合之中又有新风尚的后期巴洛克的真髓判定优劣。刻意追求巴洛克的豪华的约翰·凡布鲁(Vanbrugh,1664—1726年),由于未能深谙其中三昧,他的名作布莱尼姆宫(Blenheim Palace)虽然十分宏伟壮观,但却不免显得有点笨重。所以,当时最能受到称赞的佳作往往是清丽秀雅而又平易近人,詹姆斯·吉布斯(James Gibbs,1682—1754年)设计的伦敦圣马丁教堂(St Martin-in-the-Fields),可以说是接近这个要求的杰作。它正好位于伦敦市中心特拉法加广场的东北角,所以很受来往行人瞩目。吉布斯为教堂安排了有高大的古典柱式的神庙前廊作门面,并且紧接着在中央建起一座非常高的钟楼。钟楼底部两层为方形,下层开圆窗,上层开拱顶高窗,环以方柱,有圆窗的顶阁上部形成八角亭楼,楼顶再接直插云霄的尖塔。这些高昂而又有变化的结构以及轻巧简便的手法,很适合当时人的需要。于是这类有中央单一高塔和神庙门面的教堂建筑,不仅风行于英国,而且也流行于北美殖民地的新英格兰,后来美国独立之后更是风行全美,连澳大利亚、新西兰和印度等地也常可见到它万变不离其宗的身影。

洛可可风格的雕刻和绘画仍然是以法国作品为主要代表。实际上,在凡尔赛宫建成后,法国已替代意大利成为欧洲艺术起领袖作用的中心,到18世纪,这种作用更为明显,以后经19世纪和20世纪也未改变。法国洛可可风格的雕刻家为数不少,有的还以家族形式父子叔侄相传,反映了法国艺坛的繁荣。他们中最优秀的一位雕刻家是法尔孔奈(Falconet,1716—1791年),他最善于塑造童婴和少男少女的形象,作品有细腻的表情和天真的体态。

我们来看法尔孔奈的代表作《顽皮的小爱神》,以小爱神指触鼻尖、闭嘴微笑的姿态,表示他正在为与他职责有关的风流趣事要人们保守秘密或保持沉默。小爱神婴孩般的体态逗人喜爱,尤其是他那种既与其年龄相吻合又有点超前的顽皮淘气的劲头十分耐人寻味。

←法尔孔奈《顽皮的小爱神》。1755—1756年。大理石

一般而言,洛可可的雕像以童真稚嫩见长,因此雕刻家善于塑造的女性典型也是小家碧玉般的少女而非雍容丰满的贵妇。例如法尔孔奈最受人欢迎的作品《三位优美女神时钟台》,便是以古典雕刻中常见的3位优美女神蹁跹起舞的形象,作盅式时钟的装饰,但他刻画的女神虽有秀美之态却不是古典的成熟女性,而是稚气未脱的小姑娘她们也不是自顾自地跳着古典的轮圈舞,而是手握花串悄然面向观众。有两位女神略微低头似乎有点害羞,右边的一位女神则用左手指着盅形时钟上的数字。她们动作的轻柔正好与时钟设计的精巧互相呼应,如果把这件作品放到巴黎苏比斯府邸的公主客厅那样典型的洛可可环境中,更会有珠联璧合之美。

洛可可雕刻像巴洛克雕刻一样都以技艺精绝著称,法尔孔奈便是这样一位雕技非常全面的大师,虽然他的典型作品是十足的洛可可风格,但他也能创作古典气派相当浓烈的大作,例如他应俄国女皇之邀到圣彼得堡制作的彼得大帝青铜骑马像。这尊骑马像仍按文艺复兴以来的传统手法以坐骑的高大显示骑士的英勇,但他采取的让战马前两足高高扬起的姿态,却是前所未见的。贝尼尼设计的一类骑马像有前足扬起之态,但没有扬得那么高,而且马腹下垫以大块岩石,有惊无险。而法尔孔奈则让彼得大帝的战马几乎凌空扬起,惊险异常。不过观众细加观察又会觉得可以放心,因为雕刻家把马尾巴作了巧妙安排。这条马尾巴长得出奇,也粗得出奇,它拖在后面已触及大地,实际上它成了整个雕像最有力的支柱。尤其是当人们想到这条马尾巴其实是用一大块青铜铸成之时,更会觉得它完全能稳住这匹凌空跳跃的战马,于是人们由吃惊而赞叹,反而觉得这匹凌空跃起的战马及其身上的骑士彼得大帝的动作无比轻盈和优美了。雕刻家这种以巧妙技法引起人们欣赏其作品轻盈秀雅之美的安排,正是洛可可风格的本色,所以没有一位艺术家会说这个青铜骑士是一尊古典雕像。尽管它的尺寸比真人还要大一些,人们却不难认出它与洛可可厅堂桌椅上小摆设中的白马王子是孪生兄弟,甚至连骑士战马足下的那块巨石也被修饰得光滑圆润,更显洛可可风格的特色。

↑法尔孔奈《三位优美女神时钟台》。约1760年。大理石

↓法尔孔奈《圣彼得堡的青铜骑士——彼得大帝骑马像》1766—1782年

正如前面提到的小摆设那样,洛可可雕刻中另一大类典型作品还要算那些陶瓷制作的小雕像。仿制中国瓷器本来就是当时欧洲各国的工艺美术界最关心的一个尖端任务,直到1709年德国人波特格(Johann Friedrich Böttger)才掌握烧窑技术,制出了真正的瓷器。其后德国和奥地利等国陆续开设瓷窑,其中最著名的是迈森瓷窑。在仿制中国瓷器的同时,欧洲人也仿效中国瓷质观音之类的雕塑制作陶瓷小像。最初是一些穿唐装而带有异国情调的男女,后来有歌剧中的丑角和女旦之类,最后就是把古典神话中的仙女神灵制成小雕像,而轻巧风趣则始终是这类小雕像的特色。

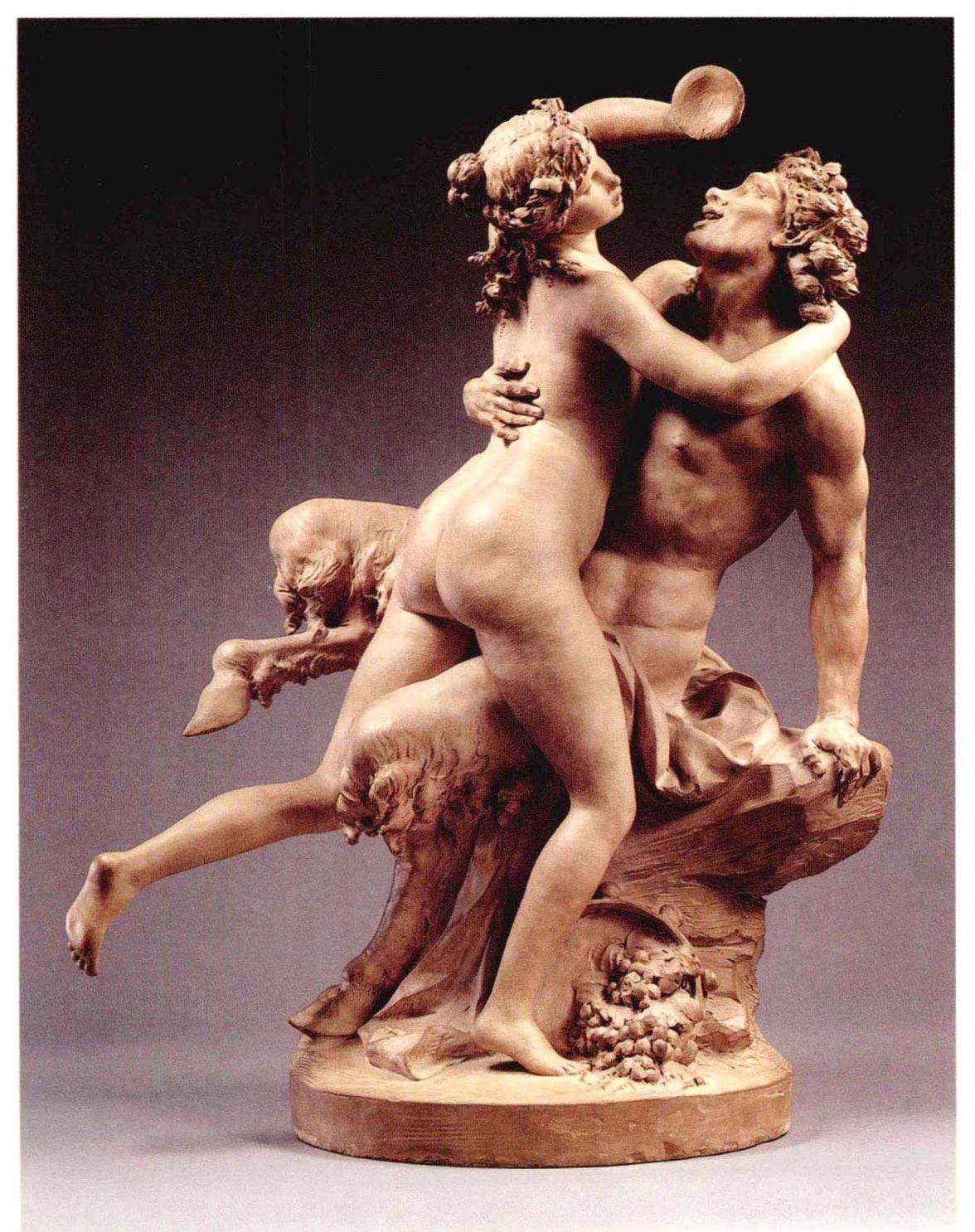

我们来看一件小雕像《仙女与山道儿》(见下页图),它表现人身羊腿的山神与林泉仙女嬉戏的情景,是小品雕刻大师克洛德·米歇尔(Claude Michel,1738—1814年)的名作。山神的怪异形象只起陪衬作用,表现的中心是那位苗条而有点狂放的仙女。艺术家通过上釉陶土的可塑性而把仙女柔曲的体态刻画得淋漓尽致,使人物的动作在轻巧的同时又有快速多变的气韵。

洛可可绘画在法国的最伟大的代表是让-安东尼·华托(Jean-Antoine Watteau,1684—1721年)。从年代来看,华托在洛可可风格刚刚起步时便英年早逝(他也像拉斐尔那样在37岁即去世),因此从某种意义上说他也是一位走在时代之前的奇才。他作为一位外省自学成才的青年来到巴黎,对这个繁华的花花世界可能抱有太多的幻想,而他寄居其间的亲友又多是在宫廷做家具和室内装修的,这使他能较多地接触到当时刚露苗头的新风格。更重要的是,他在巴黎拜以为师的是一位装饰画家,同时掌管卢森堡宫的藏画,这些绘画主要就是鲁本斯为玛利王后作的20多幅组画。于是华托对鲁本斯绚丽的色彩最为倾心。体弱多病而又喜欢幻想的他虽迷于鲁本斯的色彩,却不能接受那种丰满有力的巴洛克的形象,他自己塑造了一种轻柔纤秀的典型,从而开启了洛可可的画风。不过华托同时也是极其用心于写生素描的大师,他描绘的人物一招一式、一举一动无不根据自己长期的而且是非常精彩的写生底稿,所以他的绘画虽然新奇,笔墨之间却极有根底。

↑克洛德·米歇尔《仙女与山道儿》。约1775年。陶土小像

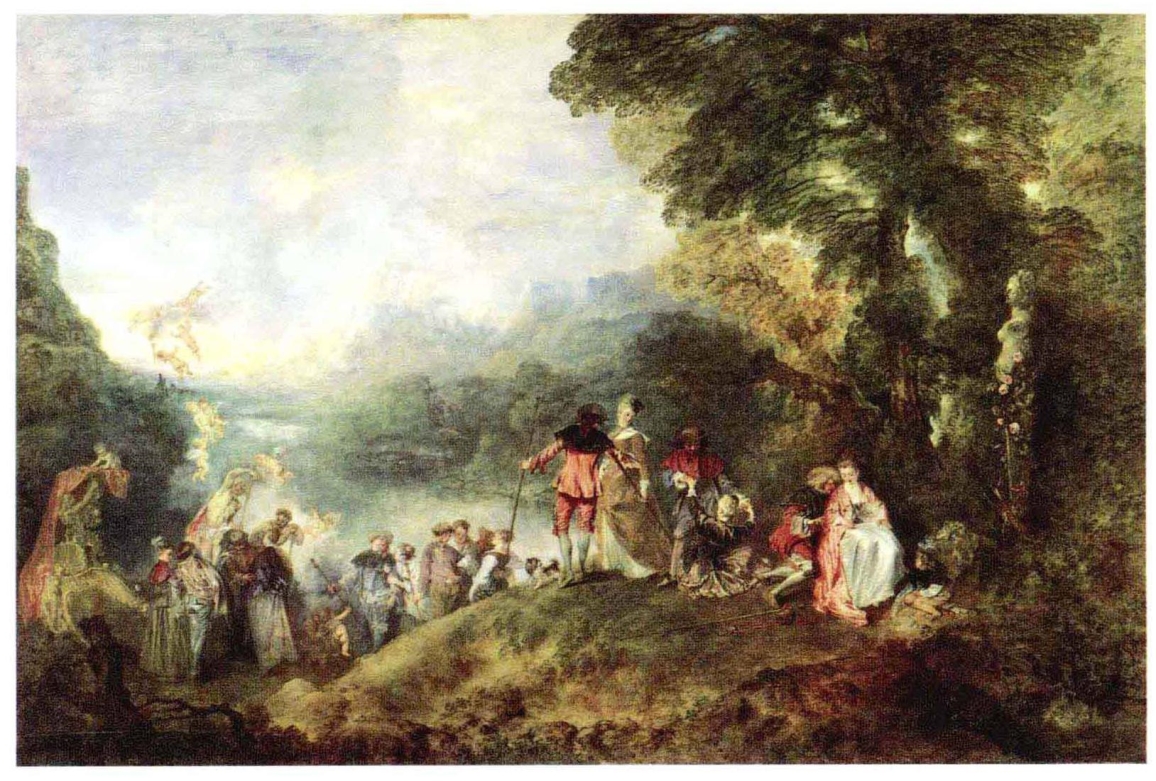

我们来看华托的杰作《发舟西苔岛》,这是他得以成为绘画学院院士的定鼎之作,但也被所有评裁委员称为无先例之画,很难把它归入任何一类已知的体裁,于是特地为它开辟一个新画种,称之为雅宴画(Fête galante),即恋人们在林园中的聚会,它后来果然发展为洛可可绘画的典型题材。《发舟西苔岛》这幅画因为有西苔岛(Cythera)这个具体地名(它是爱琴海中一个小岛),人物衣着又是当代装束,所以既不能归入历史画,也非神话故事,更不是宗教画。但它又与神话有关,因为西苔岛是传说中的爱神维纳斯的圣地,所以它是爱情之岛,从而把风雅欢聚、恋人聚会的中心内容包含其中。不过以前对以发舟一词的理解略有偏差,法文原义的发字既有走向西苔岛,也有从西苔岛返航的意思。但过去强调的是走向之意,这样一来,画中人物活动所在的园林就是西苔岛对岸的某个地方而非西苔岛本身了。但是画中明明画有一尊维纳斯女神的雕像,并给它戴满鲜花,即供奉维纳斯之意,显然指出这里就是维纳斯的圣地西苔岛。因此最近的研究(结合其他文献考证),又强调它是后一种意思,即恋人们已在西苔岛过了欢乐的一天,正从这里上船返航。这种新的强调确实更符合华托的原意,因为画中恋人们尽管成双成对,在欢声笑语中却充满着依依不舍、何日再来的忧伤情调。

↓华托《发舟西苔岛》。1717年。布面油画

华托的《发舟西苔岛》这幅画构图看似简单,却颇具匠心,人物基本上排成横列由右到左走向海边的小船。但是中央前景中的3对男女,却站在较高的土坡上,他们有的已经要向前走,有的正在起身,有的还坐着谈话,动态很有呼应,举止轻柔优雅,显示了华托造型的精妙。在他们之后已走到海边准备上船的人则犹如舞台上的群众演员,但却不是临时凑集而是训练有素的老班底,他们虽只起陪衬作用,却各自摆出最恰当、最有表现力的体态,与小船上船夫的优雅动作、船头上的贝壳纹样和花环雕饰以及天空中自由飞翔的小爱神等,同样组成了具有最佳舞台效果的画面(华托的师友中有专长于舞台设计的,他自己也常作戏剧角色的图画)。整幅画中人物的安排处处离不开风景园林的配合,从某种意义上说,树木山水的描绘实际上起着决定整体情调的重要作用。这不仅因为它们在画幅中所占面积比人物大得多,而且因为它们着色渲染的奇妙为欧洲油画带来前所未有的格调。

在华托《发舟西苔岛》这幅画中,我们也可以看到华托学习中国艺术而获得的丰硕成果。研究表明,当时虽无中国名家的山水画传入欧洲,但是各类工艺品已足够向有天赋的艺术家(华托显然是其中的佼佼者)展示一个全新的世界,何况当时闽粤等沿海地区无名画家之作随中国商货而流传欧洲是完全有可能的。所以华托这些立意求新的青年人可以举一反三,从东方神州传来的一些蛛丝马迹上看到新的笔墨、新的手法和新的韵律。华托这幅画在右边以油画快笔着色之法,仿效中国水墨画意的浓荫密林和青枝绿叶,但又不是机械抄袭,而是把中国画的气韵和洛可可风格喜爱的羽状碎笔油彩结合起来。如果细看画幅右边那棵大树高挑于云际天边的枝叶,便会发现华托已把中国画中以笔墨即线条为主的技法学得相当精到。但这种线条却不是西方奉佛罗伦萨画派为圭臬而一脉相承的硬笔线条,而是东方带有水墨气韵的软笔线条。华托深知其中奥妙,并且把它融于油彩之中,所以令欧洲人觉得新奇而又不生硬,要比在中国的郎世宁等人用西洋油画技法描绘水墨山水高明多了。而画幅中央对海上远景的岚烟缭绕的山峦的描绘,则更有直接效法中国山水画的痕迹。虽然华托也按透视规律将远山排于地平线上而不是像中国画那样以高为远,但就那一抹远山峥嵘陡峻的具体形状而论,却是地道的中国画法,所以研究中西文化交流史的学者都喜欢把华托这幅名画中的山景,列为中国山水在西方绘画显现的佳例。明白了这一点,就可以知道华托这幅使他能入选院士的画作不仅是题材新,而且在手法上也是发前人之所未发,很好地体现了洛可可艺术与中国风相得益彰的时代特色。

此后,华托的作品便以这类雅宴画为主而大得摄政时代朝野上下的欢迎。到了路易十五时代,雅宴画更是成为法国绘画的主流,其他画种如历史、宗教、风景和静物也莫不沾点风雅的影子。但华托自己仍喜欢画那些从生活中提炼出来的、体态和动作都很考究的人物,而不是一味地追求风雅以致流入俗套。正是这些坚实的功力使他追求的梦境般的情调看来更能引人入胜,例如他的《游园会中的音乐课》,远景疏林水渚边有仕女欢聚其间,但近景几根别墅圆柱旁却展现了女主人学完音乐课后儿女绕膝嬉戏的情景。她扶着吉他坐下休息的身姿非常特别,富有表现力。同样杰出的还有画幅中央那位音乐教师拨弦校音的姿态,他脚边的大提琴、乐谱册和那条卧着的大狗都可以看作是静物写生的杰作。有了这个音乐课堂的角落与远景的游园会相配合,家庭的温馨和悠闲的感伤便交织在一起,秋林晴峦的风景也更耐人寻味了。所以华托的洛可可风格也有面向生活,从平淡中显出俊逸的一面。他的不少作品还带有浓烈的风俗画的味道,可以说是法兰德斯乃至荷兰风俗画的某种洛可可的升华(华托的家乡就是法兰德斯旧地,近期才划归法国)。

↓华托《游园会中的音乐课》。约1719年。布面油画

在上述这方面,华托最突出的作品便是《热尔森画店》(L'Enseigne de Gersaint)。热尔森是画家的代理商之一,这幅画本来就有作画店的广告牌之意,但它确实画得太好了,以至于成为画店行业的一个最精彩的写照。热尔森此店在当时的巴黎属于高档消费场所,顾客大多是贵族。店内墙壁上挂满的油画有不少是名家名作,包括提香和鲁本斯等大师以及荷兰画派的众多作品。当时已有这类专门仔细描绘贵族邸宅画廊中的家藏名画或博物馆、画店藏画实况的作品,对每一幅藏画都描绘得一丝不苟,宛如一件具体而微的仿作,可是几十幅画凑在一起,又显得非常拥挤,而把藏画描绘得那么认真则反而使人觉得厌烦和俗气。

↓华托《热尔森画店》1720—1721年。布面油画

而华托这幅画店则不是这样,为了如实反映画商热尔森买卖的兴隆和收藏的珍贵,画中也是名作满墙不留一丝空白,可是华托对每幅藏画却只描绘其气质而不求纤毫毕露,一扫同类作品的陈腐之气。经他的画笔点染,画店挂着的名画似乎也都有了自己的生命气韵,同时配合着店员的奔波劳作,主顾的品评挑选,便在活跃气氛中又添加了一些洛可可倾慕的雅致和灵便。例如,左边一组人物是表现那对贵族夫妇买了画后看店员和工人把画装箱运走,贵妇的丝绸长裙和店员的宽袖内衣给偏旧的藏画增添了光彩。可是最左边那位对这一切富贵买卖不感兴趣的工人的憨厚和无奈,却使画店的街头景色增加了生活的凝重感。画家把那一大束垫箱的稻草放在前景中也是很微妙的,它看似偶然,却能以其贫贱之极的草芥气冲淡显贵的浮华。右边那组看货选画的人更是把观众的兴趣引入鉴赏品评的气氛之中。最右边的主顾(一女两男)正凭桌而看女店员展示的一幅肖像小品,这幅画我们只看见背面,但从几位主顾专注的眼神中可以推知它必是一幅时新之作,而在靠中央的大圆形画前细心考察的两位资深主顾的动作却告诉我们,正是这种时新的作品获得他们深深的赞赏。因为那幅大圆形画正是华托新创的那类风雅欢聚的题材,那位戴白色假发的主顾屈膝弯腰拿着放大镜审视的正是华托那种带有中国水墨气派的羽状碎笔,这说明了当时人们最欣赏的是什么,也反映出这些主顾是很懂行的。所以华托这幅画店景致从其典型含义来说正是这个时代的写照。

法国的洛可可绘画在华托以后基本上是按他创作中已显示的两大趋势发展:其一是上述这幅画店的景致所强调的状物写实与洛可可风格的结合;其二是华托的风雅欢聚绘画对洛可可精神的极力发挥。继续前一类倾向的大师可举让·巴蒂斯·西美翁·夏尔丹(Jean-Baptiste-Siméon Chardin,1699—1779年),他几乎有荷兰大师那种写实求真的极致,也最爱作风俗画和静物画,可是笔墨之间却有洛可可的轻柔高雅,一望便知是18世纪的新格调。例如他的《转玩瓶塞的小孩》,表现一位学童趁功课余暇拿个瓶塞插杆旋转玩耍,桌面上的书籍、墨水瓶和羽毛笔等都具有荷兰静物画的神韵。但这位学童的衣着装束却是纯粹的18世纪法国上等人家的气派。他虽是幼童却带着纯白的假发,身穿密纽礼服,只在眉目之间仍存有童稚的天真情趣。这种情趣看似平常,却有画龙点睛的作用,它使贵族孩童常有的装腔作势一扫而光,因此这个聚精会神看着那简单玩具(很可能是他自己制作的)的小孩比起委拉斯开兹《宫娥》中的小公主要可爱得多。

→夏尔丹《转玩瓶塞的小孩》。1719年。布面油画

夏尔丹的恬淡笔调在描绘普通市民尤其是劳动大众时,更有一种相得益彰的效果,那是其他任何一位洛可可画家难以与其相比的。例如他的《赶集归来》(也译《市场归来》),表现一位女仆(农妇)刚从集市回来,采购的面包和鸡鸭还没有完全放下,似乎又听到主人的召唤。于是画家抓住她这种有点儿累而又想赶紧动起来的神态,在动静之间显出一种辩证的平衡。壮健的身材与她朴素的服饰配合协调,画家的淡雅恬静与人物的气质性格也十分合拍,这样就产生了一幅难得的完美作品。说它难得,便是指这种淡雅与朴实的和谐在洛可可艺术中只能是一个例外。

夏尔丹对写实的执着和对平易的追求最后将导致他的风格发生巨大变化。在人物画和风俗画中,忠于写实的夏尔丹终于能够摒弃一切浮华娇艳而达到返璞归真的清纯,跳出了洛可可的圈子而接近于启蒙思想家所向往的那种民众的艺术。他晚年的静物画,尤其具有这种炉火纯青的谦和平易、粗中见细的美质,例如他的《厨房静物画》。

↑夏尔丹《赶集归来》。1739年。布面油画

↑夏尔丹《静物画》。1759年。布面油画

↓夏尔丹《厨房静物画》。约1730—1735年。布面油画

专攻风雅欢聚题材的洛可可画家中最著名的当然首推弗朗索瓦·布歇(François Boucher,1703—1770年),他是路易十五的情妇蓬帕杜尔夫人最宠信的艺术家,因而也备受进步人士的责难。著名哲学家狄德罗就曾扬言:尽管人们把布歇的作品放在展览会上最显眼之处,我们还是不屑一顾!他这种反感作为对宫廷腐化风气的厌恶是不难理解的,但由此而断言布歇所代表的洛可可艺术一钱不值也是不够全面的。实际上狄德罗评价甚高的让-巴蒂斯·热鲁兹(Jean-Baptiste Greuze,1725—1805年)也是一位典型的洛可可艺术家。他只因其画作题材具有道德意义而备受尊重,例如他的《乡村订婚仪式》,但艺术水平和艺术精神的纯真却远不及布歇,难怪狄德罗在听到布歇去世的消息后,也曾为自己对他批斥太多而感抱歉。

布歇也像华托那样,是一位技艺非常精湛的画家。他对中国艺术极为向往,曾作过不少名为《中国风景》、《中国人物》之类的素描和系列绘画,虽然仍是幻想成分居多,但却比华托更进了一步。这种向往使他有勇气大胆摆脱文艺复兴以来的古典模式,认为米开朗基罗过于怪奇,而拉斐尔又过于古板,他所寻求的是那种完全诉诸感官印象的轻盈娇艳之美,一如《维纳斯的化妆》(见下页图)中的非常年轻、天真的美神和那些无忧无虑的小爱神,甚至丝绸锦缎、珠宝金饰等也是取其光色之美而不重其身价实质。所以布歇最好的作品能得洛可可艺术的真谛,具有天生丽质般的清丽明艳而又不为俗气所污染。

↑热鲁兹《乡村订婚仪式》。1761年。布面油画

布歇的学生让-奥诺雷·弗拉戈纳尔(Jean-Honor6 Fragonard,1732—1806年)的杰作《林泉浴女》(见329页图)也具有上述的同样意义。弗拉戈纳尔曾先拜夏尔丹为师,后因倾慕布歇而归其门下。但弗拉戈纳尔游历广阔,对意大利艺术和鲁本斯一派都有很深入的研究,所以他的技艺也如布歇一样是相当全面的,可是他也同样出于对中国风的向往而把洛可可的气质与他幻想中的东方神州情调等同起来。在《林泉浴女》一画中,一方面,他通过对中国艺术那种笔走龙蛇的线条的感悟,而把泉边的草木树丛都画成中国风格的摸样:阔叶舒展,细枝扭曲,油画的笔触在这里已具有一定的中国水墨的韵味。另一方面,他也把他心目中的那种异国情调的自由与鲁本斯的激情狂放结合起来。画中色彩他主要学鲁本斯,但更重要的是在人物形象的塑造上,他通过学习鲁本斯而给那些嬉戏于水中树旁的仙女注入了旺盛的生命力,为洛可可风格的稚嫩体形带来丰满和活力,所以他的画作对19世纪的浪漫主义和印象主义画家具有很大的感染力。

↑布歇《维纳斯的化妆》。1746年。布面油画

↑弗拉戈纳尔《林泉浴女》。约1765年。布面油画

弗拉戈纳尔的另一幅名作《秋千》,由于题材是由画中那位偷看情人荡秋千的贵族所定,格调不高,但是就色彩渲染而论却是洛可可画作中最精美的作品。它以简单的对角线构图交代了荡秋千的情节,在前景强光下显示的一男一女浅绿与粉红的对比也无深意,可见画家对这类贵族男女调情嬉闹的故事没有给予特别的注意(画中那位荡秋千的少妇的姿势和面容按洛可可的标准来说甚至是很俗也很丑的)。然而,在画幅中占有很大面积的花丛树干、弯枝细叶的描绘却倾注了画家的心血。它们可以说是弗拉戈纳尔把中国风与洛可可风格结合得最好的细部,蟠龙般扭曲的树干和弯折的细枝,如红杏出墙般显现于树影中的花丛和枝叶,还有那似乎信手拈来的点缀于上下左右的花草,显然都是受到中国艺术的启发而在西方油画中大放异彩的。因此,这幅画并不因其情节的庸俗而不惹人喜爱,而使它成为名画的正是艺术家高超的技艺和那种中西笔调的珠联璧合。

↑弗拉戈纳尔《秋千》。约1766—1769年。布面油画

除法国之外,意大利、德国和奥地利等国的洛可可绘画主要是在壁画方面有新发展。当时各地兴建和翻修的教堂和宫殿都普遍采用壁画来装饰。总的来说,这些壁画的技艺水平都不低,从事创作的艺术家人数也不少,这正是洛可可作为一种熟透的后期艺术的特点。如果一定要找一位鹤立鸡群般的佼佼者,那就非前面提到的意大利艺术家提埃坡罗(Giovanni Battista Tiepolo,1696—1770年)莫属了。

提埃坡罗生长于威尼斯,这个美丽城市的波光水色,在洛可可精神的启迪下可能为艺术家展示出另一种神韵。所以他的画作与前辈的威尼斯画派大师迥然不同,虽然皆以色彩见长,他却用淡雅代替浓烈,用空濛代替充实。另一方面,他也像华托和布歇那样,是技艺非常全面、笔墨十分敏捷的大师。提埃坡罗在威尼斯及其附近作了不少精美的壁画,但他的最著名的杰作仍首推德国维尔茨堡主教宫的皇帝厅壁画,其中一幅画描绘的是神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世任命维尔茨堡主教、弗兰肯公爵。他在这个大厅屋顶四面都画了许多装饰性的壁画,又在屋顶中央大框内作一大幅主题画作,表现维尔茨堡主教的远祖、神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世英灵升天成圣之景。这类题材在教堂和宫殿的壁画中已屡见不鲜,提埃坡罗的独创则是把主题人物按观众在地下仰视屋顶的角度,安排得精巧而又不平常。腓特烈一世坐在高高的台阶上,从下面看只见腿脚,面目已不很清楚,因此框缘边林泉仙女和天空中飞翔的声誉女神的形象最令人难忘,而画幅的大部分是画云腾雾起、岚烟空茫的天空。他笔下的女神、仙女都有洛可可女性形象的轻柔娇丽的特色,与云天空旷的背景配合十分协调。在提埃坡罗的壁画与德国建筑家纽曼设计的建筑之间,更有一种灵犀相通的默契,使整个大厅变成了精美绝伦的艺术品。这种建筑与绘画(包括雕刻)的紧密结合,德国人称为“全面艺术”,也是洛可可时期的一绝。

↑提埃坡罗《腓特烈二世任命维尔茨堡主教、弗兰肯公爵》,德国维尔茨堡主教宫皇帝厅壁画

英国的洛可可绘画产生了几位欧洲大陆各国少见的大师,这时的英国绘画可以说是第一次享有整个欧洲的声誉。在18世纪前半期活动的英国大师是威廉·贺加斯(William Hogarth,1697—1764年),后半期则有约书亚·雷诺兹(Joshua Reynolds,1723—1792年)和托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough,1727—1788年)。贺加斯独出心裁的一类作品是具有洛可可风格的、有讥刺意义的风俗画,它们往往像连环画般成一系列或一组故事。其中最著名的就是《时髦婚姻》,所谓时髦,是指当时资本主义已较发展的英国社会出现的一种新式买卖婚姻。发了财的商人想与破落贵族联姻以提高身份,而贵族家长则想得到一笔财礼以弥补亏空,双方父辈大谈交易,儿女却得不到好下场。贺加斯讽刺的锋芒显然与当时流行的一些市民戏剧相似,是指向老百姓最厌恶的一类人物:没有教养的暴发户、愚蠢退化的贵族绅士和见利忘义的律师讼棍等,在他们摆弄下无知的少男少女变成了时髦婚姻的牺牲品。

↑贺加斯《时髦婚姻·签订婚约》1744年。布面油画

我们来看贺加斯一组共6幅故事性讽刺画的第一幅《时髦婚姻·签订婚约》(The Marriage Settlement),画幅右边双方家长正准备为各自的儿女定下终身。桌子右边的贵族傲慢地指着他视为传家宝的祖先世系图:上面画着从一位封建骑士身上生长出一棵大树,各个支杈就是这个贵族世家的历代子孙,他手指着的小枝当然就是他们这一房乃至他本人了,这个家谱正是他用来换取金钱的砝码。而桌子对面那位商人戴着眼镜看了又看的也正是他们一家的嫡传血统——当时的商人仍认为奇货可居的贵族血统,婚约的背后当然是金钱交易。但是,画幅左边一对青年男女却对此毫无兴趣,他们彼此背靠背坐在一块,说明即将进行的婚礼对他们无所谓。女青年(未来的新娘)还被那位居心不良的律师的花言巧语迷住了,不难想象这对男女结婚后必然没有什么感情,律师便趁虚而入,勾引新娘,事发后他杀了新郎又逃之夭夭,这就是《时髦婚姻》的结局。我们在这第一幅画中已可看到日后各种矛盾的端倪,可见贺加斯高明的叙事本领,只是他的人物形象在精细之余显得有点夸张,与让-巴蒂斯·热鲁兹的风俗画犯了同样的毛病。这类夸张之所以成为诟病是因为它们不是人物气质使然,而多少是艺术家为了说明故事含义而外加的。因此,日后的英国艺术肯定了贺加斯讲故事的技巧,却不袭用他讲故事的套路而要求更自然端庄的性格表露,使人物不仅仅是某些故事的“角色”。

在这方面,英国艺术家找到了一种很有英国特色的体裁——略带故事性的肖像画,通过它而不断提高了英国艺术的水平。本来,英国肖像画的水平就比较突出,不仅因为文艺复兴以来一些最著名的肖像画家,例如小汉斯·霍尔拜因和安东尼·范·戴克都长期甚至终身在英国工作,而且英国本土的画家也多以肖像见长。但洛可可风格普及后,加上贺加斯的先例,肖像人物性格的描绘就不得不多少带些故事性的象征,以暗示其生平、职业或特长,而且要求这些东西与人物本身的性格和气质一起和盘托出,愈能浑然一体愈好。在这方面首先取得突出成就的是约书亚·雷诺兹。

约书亚·雷诺兹是1768年创立的皇家艺术学院的首任主席,由此可知他在艺术界的领袖地位。作为学院主席,他的艺术理论(或指导思想)自然仍是古典主义的那一套,与勒布朗之说接近。但他的艺术实践却仍在洛可可的大范围之内,或者说是用古典精神提高了的洛可可风格。例如《作为悲剧文艺女神的西顿夫人像》(见下页图),本来是当时一位著名女演员的肖像,他却描绘西顿夫人似乎处在浮想联翩的兴奋之中,身后则有古典女神的身影。雷诺兹的色彩和笔触都不脱洛可可的特色,因此他最好的作品就是一些天真幼童的肖像或画作。

雷诺兹作西顿夫人肖像一年以后,另一位大师托马斯·庚斯博罗也画了她的肖像(见336页图),面貌虽然一样,神情却大不相同。庚斯博罗突出了这位名演员善于观察而又颇有主见的性格,因此背景虽然只有帷幕一角,她的为人却跃然于画布之上。

庚斯博罗的杰作《安德鲁斯夫妇像》(见336页图)又从另一个侧面显示了他技艺的高超。这对夫妇是当时常见的那种乡村贵族,管理农庄很有头脑,却毫无才华可言。所以他把他们两人安置在农庄田野边的座椅上,神情倨傲呆滞,可是平川绿树、碧空晴峦的风景却极为美丽。在这里,艺术家既忠实地描绘了人物的平庸性格,又通过对风景的极为杰出的描绘为英国绘画留下了一份丰盛的遗产。

↑雷诺兹《作为悲剧文艺女神的西顿夫人像》。1784年。布面油画

→庚斯博罗《西顿夫人像》。1785年。布面油画

↓庚斯博罗《安德鲁斯夫妇像》。约1748—1750年。布面油画