四

10月20日至27日之间,我们先是在拉讷维尔奥蓬休整,后来去了弗洛伦特。我在日记中写道:“营地的平静生活,单调且枯燥。”27日下午3点左右,我们离开了弗洛伦特,并在拉普拉卡德尔附近的林地边缘宿营。在28日破晓后不久,我们重新进入拉格鲁里。我们营被部署在先前阵地的右侧。

这次在森林中心地区的防戍任务,一直持续到11月3日上午。如果听闻这段时光给我留下了十分愉快的记忆,272团的大部分士兵可能会感到惊诧。对全营的数个连队而言,这段记忆都被血腥的事件玷污了。在我的连队里,至少有两个排士兵经历了痛苦的考验。但4排士兵却度过了一段相当愉快的时光。距离不远但又从未谋面的德军,没有破坏我们的安宁。虽然他们一次又一次地开火,尤其是在夜晚。他们中的某个人,一定具有坚忍不拔且条理井然的品质,因为他总是瞄准同一方向射击。子弹落在我们堑壕外的右侧空地。他从未对我们造成任何伤害,但他的固执令我们抓狂。我们称他是“躲在那边儿的小臭鼬”。一次又一次,我们听到丛林深处的某人大喊:“开——火。”拖长的语调好似一位指挥数百人的军官在发号施令。这种幼稚的虚张声势,无法烦扰到我们。不久我们便发现,每次夸张的号令过后,至多只有十二支步枪开火。在这次防戍任务临近尾声的时候,一些炸弹直接飞向我们。它们中间有许多始终没有爆炸,另外一些则缓慢地滚动着。随后,我们看到它们在夜空中腾起,划出美丽的红色弧线。第一枚炸弹落在离我不远的地方,在爆炸后释放出一股臭气,我们旋即感到非常不适。我们的堑壕并不是连续的整体,而是有两到三个地下掩体,彼此之间再通过一些狭长的通道与壕沟连接起来。一名来自加来海峡的矿工和一名来自巴黎的工人与我共享地下掩体,这是我的选择,这两个战友与我相处得非常愉快。在混乱之中,我们共同营造了一个舒适的小环境。没有什么地方的黄油面包,比我在林中这处荒僻洞穴中吃到的更好吃。在白天的时候,我会离开掩体前去指挥物资分配,或是去向排长汇报工作,或是四处走动,与邻近的部队保持联系,也可能我只是厌倦待在掩体中,想找个什么借口离开那里。在夜晚,我们轮流站岗放哨。这平安无事的不眠之夜似乎永无止境。我与睡意艰难斗争,同时也还记得有几次在枝杈间瞥到的可爱月亮。

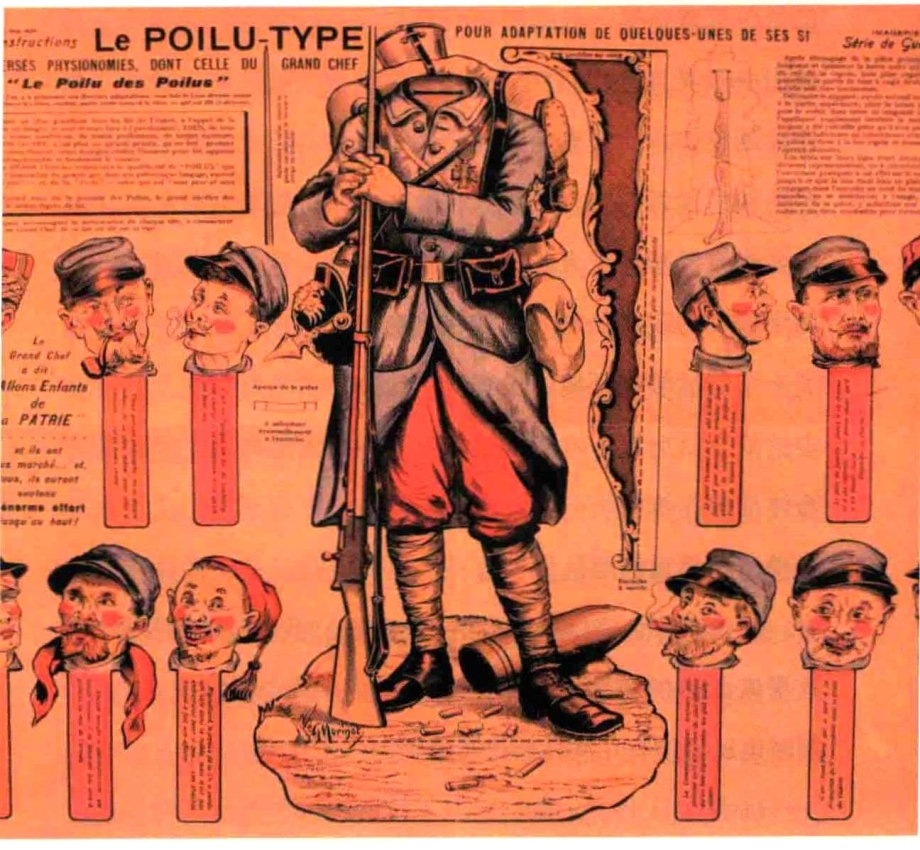

1915年的一份“长毛兵”海报

11月3日上午,我们返回了拉讷维尔奥蓬。我们一直在那里休整,直至8日夜晚。那时,4排的指挥官——少尉A.被调任至新组建的工程师营。而我此前一直受他指挥。他非常年轻,只有25岁,同时非常单纯且非常值得信赖,他是一个与我们相处愉快的战友。我十分想念他。此后,我以副官身份接过了他的指挥权。上尉和他的排长们共同进餐。而在那之前,我几乎总与自己的士兵们一同进食,并分享他们的生活。现在,我离开了他们。这是一个巨大的改变。自此以后,我拥有了舒适一些的生活条件,虽然只是相对而言,但这在前线却是弥足珍贵的,尤其是在天气糟糕的时候。而我说的不仅仅是物质享受——更营养且更充足的食物、更细致入微的后勤服务以及更便利的居所。虽然这些都是莫大的福祉,并且只有傻瓜才会对它们嗤之以鼻。但这些物质条件对我而言,还不是最好的。相反,一张桌子、一盏灯,一个可供阅读、书写或仅供思考、做梦的安静角落,才是使战时生活更为舒适和更为愉悦的灵符。噢,我究竟是如何度过那些没有灯的初秋夜晚的?那些在营房中显得极其漫长的夜晚。此外,我还拥有更多建立于精致对话之上的乐趣;能与全连更精明且更睿智的健谈者交流,例如我们的上尉;以及拥有更多获取信息、获知全团和世界正在发生何事的机会。自然而然地,我欣然接受了晋升带给我的所有特权。但我并不为如下事实感到遗憾,那便是自己曾从底层职务做起,因为这使我与士兵们的联系更加紧密。我曾置身于士兵之中,因此能更好地了解他们。

在11月8日至15日之间,我们再次回到前线,那是在弗得帕里斯(Four-de-Paris)谷底上方的森林中。4排士兵被拆分成两半。我选择跟随其中半数士兵(15班和16班),驻守在山谷的缓坡上,德军曾于谷底建立了一个小型岗哨。我们的堑壕封锁了山坡这侧通往数百米外德军驻地的道路。我置身于一条破败狭窄的壕沟中。我们在那儿度过了一段平静且乏味的时光。两次错误的警报,一些不造成任何伤害的榴霰弹,一名巡逻兵的悲剧(他违反我的命令,冒险前往道路左侧,充分暴露在敌人的视野中,最终被一颗子弹灼伤了面颊),以及我在晚归时,跌落到泥泞的小溪,所有这些都是我记忆里非同寻常的事情,它们的发生也使那段平静枯燥的时光鲜活起来。

11月15日,如果我没记错的话,殖民地军团前来接替了我们。而我的日记也恰好止于此处。尽管我从未逐日记录,但直至那时,我仍试图让自己的日记保持进度。然而,11月16日以后,我便什么都没有记录了。我在11月底遭受的轻微却令人烦闷的创伤,一次普通劳累后开始纠缠我的病症,以及越来越频繁的身体不适,都能解释我在日记这件事上的怠惰之情。当然,辍笔之举令我今日十分懊悔。但即使没有了日记的帮助,我仍旧可以唤起脑海中的鲜活记忆,尽管我无法明确指出事件发生的具体日期。

在拉讷维尔奥蓬进行了又一次休整后,我们再次前往拉格鲁里。像往常那样,我们在夜晚换班。当日的寒冷极具穿透力,林地里的水坑已经结冰。人行道上覆盖着令人难以置信的平滑冰层,一些地方尤为险峻陡峭。我们只能艰难前行,并且频繁跌倒。直至天亮,我们才到达指定地点。

经过不断地修整和完善,我们已经填补了自己防线的缺口。以前,这些缺口常令我们的防戍生活十分艰难。现在,我们排驻守在连队右侧的士兵,已经能在掩护下与近旁的两排士兵轻松取得联系。我们堑壕的布局着实荒谬可笑:左边建有一系列掩体;右边,一条狭长的锯齿状通道圈出一个半圆,凹面面向敌军;中部,哨岗只剩左侧一半空间可用,右侧已经全然塌陷;最后,上述所有工事均由交通壕连接,形成一个交通网络,这些交通壕也一直延伸到后方。一旦士兵们安定下来,并且临时命令已被下达,我们的当务之急就是侦察周围地区。借着黎明时分的昏暗光线,我看到一幅令人惊诧的战时景象。没人会相信我们正处于丛林之中。炮弹的爆炸以及更多时候的机枪扫射,将树枝乃至树干拦腰斩断。在我们的右后方,一棵巨大的橡树被砍倒。它的树干仍通过些许木质纤维与树桩相连,但是它的树冠却已经倒在了地上。前方,一处废弃的掩体坍塌了,它的土块堆成了一座浅黄色的小丘。一具穿着法军制服的遗体俯卧在它近旁。再往前(尽管实际距离仍然很近),我看见一个长长的浅褐色斜坡,坡上有一些沙袋,并且到处都插着镂有长方形观察口的金属板。那些就是德军的堑壕。向左,他们的堑壕工事离我们远去,沿斜坡向上延伸,途经一片距我们30到40米远的空地。向右,他们建造了一个凸角堡,与我们近旁17连士兵的堑壕工事绵延相对。我估计己方护墙与德军堡垒之间的最近距离只有12米。

我们在那里驻留了三到四天。当觉得自己如此靠近敌军时,我们惊恐万分。轻轻一跃,他们便能出现在我们面前。而且,我对我们的堑壕工事毫无信心。夜晚,每个人都上好刺刀,并保持警惕。我经常在周围巡视。白天的时候,三分之一的士兵仍需严阵以待;另外三分之一的士兵需要承担永无止境的修缮工作,这对依靠堑壕作战的我们而言十分必要;剩下三分之一的士兵则去补充睡眠。我们几乎听不到德军的声音。像我们一样,他们已经习惯了轻声细语。我们周围只有铁铲、锥子或斧头的声音,这些声音无法被完全遮蔽。天气非常寒冷。我们升起一些篝火:在如此之近的距离里,我们不再怕被看到。我拥有一个居住状况良好的掩体。里面有一张夯土床和一个灶台,但不幸的是灶台在使用时总会冒烟。掩体里还有一扇窄小的窗户,它不仅能让日光照射进来,还能让我遥望四周,但遗憾的是它总会暴露躺在床上的人,并使其遭到直接攻击。前几任军官中的一位就曾受伤于此。但我们又能做些什么呢?我在掩体里找到了一条红色的鸭绒被,我用它来暖脚,同时找到了一本文集。以它当时缺页的状态来看,文集开篇写着:“关于死亡的布道。”我没有继续读下去。

一些训练有素的射手正埋伏在我们对面。第一天黎明时分,当我于堑壕最凸出的部分稍稍探身,越过护墙以侦测敌情时,我听见了步枪上膛的声音。我旋即跳回地面,而一颗子弹恰好从我头顶呼啸而过。我们的敌人全面保持着镇静。一次,我令某位士兵向敌军投掷一枚苦味酸手雷。这枚手雷恰好落至敌军防御工事前的不远处。显然,它不会伤到任何人,但它的爆炸声已经足够大,并且它爆炸时产生的黑烟已经吓坏了敌方最镇定的兵员。在观察哨里的德军士兵靠近我们刚刚轰炸的地点以前,黑烟很难散尽,而我们则能瞄准自己投掷手雷的方向,精准射击敌军。

对一支即将进驻敌军近旁阵地的军队而言,最危险的时刻往往是他们抵达的时候。因为士兵们需要时间去养成极度谨慎的生活习惯,而这恰恰是此种危险环境所需要的。我们在抵达驻地后的当天上午,就经受了残酷的考验。我们有两名士兵死亡,一名士兵受伤:三人均为头部中弹。当一枚子弹以一定的角度射入颅骨时,它就会爆炸。那正是L.牺牲的原因。我前去将他的遗体搬运回来。他的半面脸皮剥落下来,就像铰链不再吃劲的百叶窗那样,而且任何人都能瞥见他脑壳内的空腔。我用一块手绢盖住了这可怕的创伤,以使我的士兵们无法看见这一幕。在世人的印象中,农民和工人都是粗鲁的,但他们却往往是极度敏感的。我自己倒是禁得住这种血腥场面,而且也不会太过悲伤。因为我知道,L.死去时没有承受太多痛苦。事实上,看见他重创的头颅,要比之后看见他钱包里两个小儿子的照片时好受得多。

因此,对我们而言,如果德军给我们制造麻烦,那么我们决不会坐以待毙。我尝试使用C.上尉刚刚发明出来的手雷投射器。一名负责测试它的炮兵准将正游走于各个堑壕之中,他用手臂夹着那个“袖珍火炮”,向所有排长提供测试服务。他十分平易近人,适度称赞着自己的产品。我接受了他的建议;但或许因为投射器的制作还不尽完美,更或许因为它受制于我们的堑壕环境,那个投射器很难满足我们的需求。一方面是由于堑壕自身的结构,另一方面是由于堑壕所处的地理位置——森林中部地区(无论如何那里总有一些林木),这两点使得测试结果非常一般。投射器投掷了两枚手雷,但它们都撞到了树上,第二枚还差点弹回到我们自己人的身上。测试就此结束了。我们的主要武器仍旧是点燃引信后,用手投掷出去的苦味酸手雷。我有一个绝佳的投弹手T.,他是一名矿工,拥有强健的臂膀和处乱不惊的勇气。在点燃引信前,他会将引信剪得极短,以至于我总认为手雷会炸在他的手里。但由于这份勇气,投掷出去的手雷总会于触地时爆炸,令敌人没有逃跑的时间。有一次,我听见敌人挖掘堑壕的声音,于是向他们投掷了一枚手雷。随爆炸而来的是一阵可怕的哭嚎声,我们距事发地如此之近,以至于士兵们都以为T.或是我受到了伤害。尽管我们早已久经沙场,但我仍旧感到自己的血液已经凝结,同时看到T.的面色惨白。这不是一个太好的回忆。

我们距离敌军太近,以至于我不禁想与他们沟通一番。我给他们写了一份声明。我们听闻德军中有一些波兰人,所以我想动员他们逃跑。我打算在递送过去的包裹里再放几份法国报纸。然而在我准备包裹的时候,我的注意力在某种程度上被一小撮士兵分散了,他们在我正对面的空地上做工。尽管我们看不到他们,但他们工具发出的声响,以及更为重要的——地表树木的晃动——毫无疑问他们正在剪除这些树木的底层枝条,都证实了他们的存在。我走到堑壕的最前端,准备下令朝他们做工的方向齐射。但恰好在我下令“开火”的那一刻,我左眼上方的额头遭遇了沉重一击。我跪倒在地,大喊道:“我被击中了。”事实上,一枚德军子弹击中了我方士兵的步枪,并导致他的弹匣爆炸,而他正趴在我的前面准备射击。我要么被德军子弹的弹片击中——或许他们故意使子弹在撞击时迸裂——要么被法军弹匣爆炸时所产生的弹片击中。我之所以说是弹片,是因为我除了眉毛旁有伤口外,我的脸颊和头上还有一些刮伤。与此同时,我的平顶军帽多处被击穿。我曾在书上读到,那些致命的打击往往不会很疼。而且我还知道,头部创伤通常而言要么非常严重,要么无关紧要。我想:“如果我在两分钟内没有死去,那么我就没事。”因此,在度过了致命的两分钟后,我判断自己所有的伤口均无大碍。我简单包扎了一下,便前去找军医就诊。

在路上,我偶然碰到值守岗位的营长。他详细询问了此次意外事件的情况,以及我们堑壕的环境。他以应有的严厉态度指责我事发时莽撞的抬头之举,这是一个不容争论的事实。然后,他突然变换了语调,叮嘱我要好好照顾自己。当我下山前往拉哈拉泽的战地医院时,他跑步追上我并建议我走小路,因为大路已经暴露在敌人的枪口下。在拉哈拉泽,医生检查并包扎了我的伤口。军医预计我一侧的眼眶会发黑。事实证明,他的预测太精准了。在接下来的几天里,我一侧的眼睛,无论从它的外形还是颜色来看,都会使人错愕不已,同时成为身边随从人员的一桩趣事;然而,我轻易获得了重返堑壕的许可。我恢复行使了自己的指挥权,上级为对我负伤一事表达敬意,还特意向我派发了一些温酒。但我既未向德军送出那份声明,也未向他们送去法国报纸。当晚,一排猎兵部队[4]前来接替我们。当通信员过来报告他们抵达的消息时,我正在小睡。我觉得自己实在难以睁开眼睛。