结论

结论

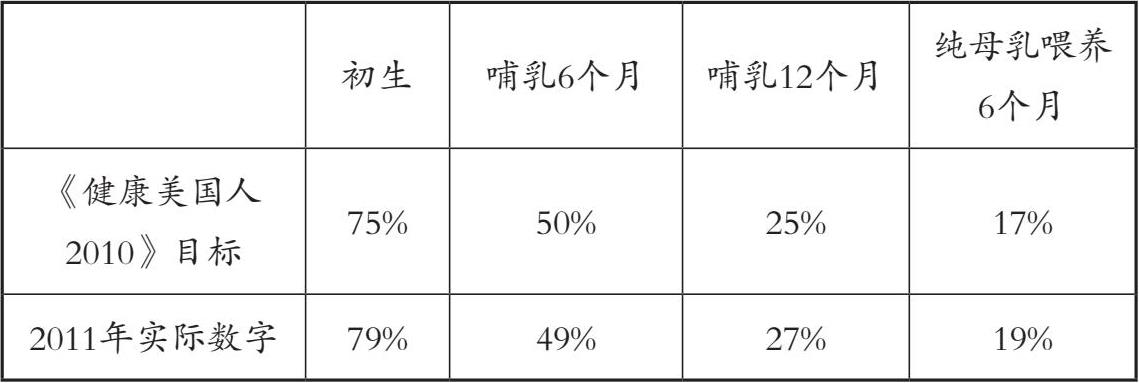

明确来说,美国有很多哺乳的女性。全国有79%的女性有过哺乳经历;在纽约市,“纽约哺乳”运动开始之前,这个比例就已经达到了90%。全国有49%的女性在宝宝长到六个月时仍在哺乳。2011年,哺乳女性人数超过了美国疾控中心制定的《健康美国人2010》(Healthy People 2010)的目标。

要说明这些比例有多高,最好的办法也许是比较一下美国与挪威的情况——按照世界卫生组织的描述,挪威是一个“初始哺乳率和持续哺乳率都很高”的国家。此外,挪威这个国家还有慷慨的产假政策,这些政策对母乳喂养有促进作用。在挪威,新妈妈可以享受42周全薪产假,如果休52周产假,也能拿到80%的工资;回到工作岗位后,她们还能得到较长的休息时间,这样她们就有空回家给宝宝哺乳,或者带着宝宝去上班。[1][2]

显然,挪威的初始哺乳率和持续哺乳率都非常高,也就是说,很多挪威女性在产子之后立即开始哺乳,而且持续哺乳时间相对较长。有80%的挪威婴儿长到6个月时仍然在吃母乳,虽然不是只吃母乳。但是,挪威的纯母乳喂养率不是特别高。在挪威,虽然哺乳是一种行之已久的喂养方式,而且国家提供了世上最有利于孕产的环境之一,但仍有30%的女性在孩子出生1周内就开始用配方奶作为母乳的补充。孩子长到4个月时,54%的挪威母亲给孩子喂的是配方奶或配方奶加母乳。

近年来,美国许多重要的哺乳倡导运动向人们传达了这样一种印象:美国女性在哺乳方面远远落后于他国——由于这样那样的原因,很多人就是不给孩子哺乳。但是,美国的哺乳率并不算失败,除非我们相信“所有女性都能哺乳”这种哺乳主义者的老生常谈。从以上数据可以看出,即便是在挪威,也不是所有女性都给孩子哺乳,而且有整整30%的女性没有采取纯母乳喂养。孩子六个月时,美国的纯母乳喂养率甚至比挪威还高!

实际上,有很多原因导致女性无法哺乳或不应哺乳。根据美国疾控中心的提醒,感染艾滋病毒或患有下列病症的女性都不应哺乳:艾滋病、肝炎、肺结核、癌症,以及其他免疫系统受损的疾病。患有半乳糖血症的婴儿不能吃母乳。做过隆胸或缩胸手术的女性可能无法哺乳,做过乳房切除手术的女性也不能哺乳。此外,还有一些药物,尚未经过母乳喂养安全检测,包括许多抗抑郁药。为谨慎起见,大多数服用这些药物的女性也许最好不要给孩子哺乳。

在美国,“奶水少”是使用配方奶粉的最常见理由。一项研究发现,有1/8的女性提前断奶是因为奶水不够。挪威与美国在这方面的最大区别似乎在于,如果奶水不够,挪威女性会继续哺乳,同时以配方奶做补充,而美国女性更有可能停止哺乳并改用配方奶。不过,医生所说的“泌乳衰竭”无疑是两国女性都会遇到的现实问题。

据一些医生估计,高达15%的女性患有原发性或继发性泌乳衰竭。引发泌乳衰竭的原因可能是脑垂体或甲状腺疾病,也有可能是多囊卵巢综合征——这是一种导致激素失衡的疾病。分娩时的并发症也会影响乳汁分泌。有5%—15%的女性患有一种叫作“发育不全”(hypoplasia)的疾病,这是由乳房中的腺体组织不足导致的。一名哺乳倡导者表示:“有些妈妈的体检结果明确显示腺体组织不足,乳房呈筒状且间距过宽,怀孕期间乳房也没有增大,但还是有人对她们说‘别放弃!’”乳房发育不全的女性泌乳很少,甚至完全不泌乳。虽然这种症状相当普遍,也容易识别,但在美国很少被诊断出来。

在一篇题为《防止哺乳悲剧》(Prevention of Breastfeeding Tragedie s)的文章中,著名哺乳倡导者玛丽安·奈弗特(Marianne Neifert)博士表示,人体经常无法“按照应有的方式”运转。她写道:“医疗专业人士绝对不会对患糖尿病的女子说‘每个人的胰腺都能分泌胰岛素’,也不会对饱受打击的不孕患者说‘每个女人都能怀上孩子’。和所有生理功能一样,泌乳功能有时候也会因为各种原因而失效。”简单来说,并非所有女性都能泌乳,也并非所有女性都能分泌出足够喂饱孩子的乳汁。顽固地拒绝接受这一生理事实,可能是一种残忍的态度。

这种拒绝的态度还有可能给婴儿带来危险。一个名为“奶瓶宝宝”(Bottle Babies)的脸书主页上有一个关于乳房发育不全的话题,参与讨论的大都是诊断出这种症状的女性。发起该话题的女子曾听到有人对她说:“不能哺乳的女性人数可以忽略不计。基本上每个女人都能哺乳。你只要心里想哺乳就没问题。”一位母亲在该话题下分享了她的故事:她哺乳了数周,而宝宝却“日渐消瘦”。这个孩子每天都要去看医生、抽血,医生还提出可能需要住院,但同时又坚决让母亲继续采取纯母乳喂养,从不承认她的奶水可能不够。最终,她得知自己乳房发育不全。她的孩子都快饿死了。

比较美国与挪威的哺乳率的意义在于,二者的相似之处似乎可以证明并非每个女人都能哺乳。不过,二者的差异也很能说明问题。两国哺乳率最大的差异在于初始哺乳率(挪威为99%,美国为79%)和6个月持续哺乳率(挪威为80%,美国为49%)。挪威女性持续哺乳的时间比美国女性长得多。

写到这里,我相信大家对于这种差异的原因已经不觉得奇怪了。美国女性不开始哺乳的最常见原因是她们要回去工作。请记住:超过60%有三岁以下孩子的美国母亲在工作,有30%的美国母亲完全不休产假。休产假的女性也知道自己很快就要回去工作,一般是6周以内。很多女性也许会想,为什么要开始哺乳呢?说不定过几个星期就得忍受给宝宝断奶的痛苦。美国没有产假,这也可以解释美国女性的哺乳时长为何低于挪威女性。与有充足产假或不外出工作的女性相比,回到工作岗位上的女性停止哺乳的可能性要高一倍以上。孩子6个月时,多数美国母亲已经回去工作了4个多月,而挪威母亲的产假还剩4个月呢。考虑到所有这些因素,美国哺乳女性的数量已经非常惊人了!

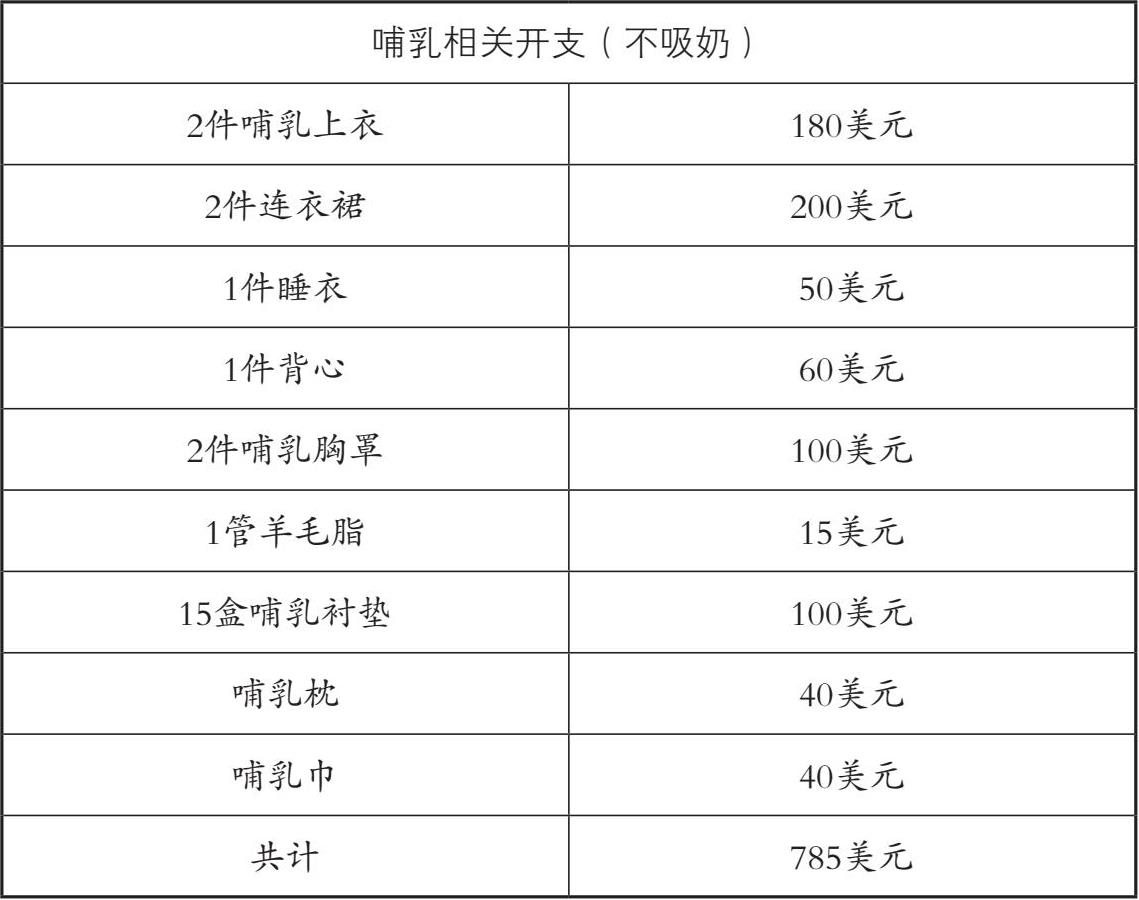

但问题在于,她们为此付出了巨大的个人代价。首先,人们经常说母乳喂养是“免费”的,但其实并非如此。当然,母乳喂养本身可能不怎么花钱,但在当代美国,如果母亲打算走出家门,情况就大有不同了。以下对普通新妈妈在哺乳方面的开销做了粗略计算。哺乳让很多人省了钱,但也大大增加了很多人的花费。

如果哺乳遇到困难或需要更多支持,还会产生额外费用:泌乳顾问上门服务及后续服务费用需400美元左右(每小时100—350美元不等)。(https://www.daowen.com)

上班期间吸奶的母亲还要承受工资的损失。保守估计一位母亲每天上班期间只吸奶1小时,持续时间为6个月,并假设她拿的是最低工资,那么她在这6个月中损失的工资为1094美元(按纽约州2014年最低时薪8.75美元计算)。

6个月内的时间成本:900小时(哺乳或吸奶)。

算下来,6个月的金钱成本共计2414美元,时间成本共计900小时。相比之下,配方奶喂养便宜得多,6个月只需600美元左右。此外,还有时间上的消耗:若按照建议纯母乳喂养6个月,需要花900小时左右,也就是每周长达35小时,相当于一份全职工作了。

换言之,母乳喂养的成本效益分析方法不止一种。然而,本书中提到的大多数人似乎都没有考虑到女性的时间价值。在第三章,我描述了大卫·迈尔斯博士所做的成本效益分析,他以此分析来证明母乳喂养的益处。他解释道,每6名母亲给孩子纯母乳喂养6个月,可以减少1例耳部感染。也就是说,女性花5400小时哺乳,只能防止1例耳部感染,而要想防止1例肺炎,需要花15 600小时哺乳。迈尔斯博士似乎觉得这样完全合理。然而,面对这些数字,即便是最疼爱孩子的父母也很可能不会同意迈尔斯博士的成本效益分析。他们的看法可能也不同于梅丽莎·巴蒂克——她是马萨诸塞州母乳喂养联盟的一名哺乳主义者。根据她的计算,在美国,不给孩子哺乳造成的损失为每年130亿美元。可是,她完全没有考虑到哺乳本身让女性付出的代价。

哺乳还有一些不那么明显的代价。在哺乳这个问题上,女性承受着巨大压力,这压力不仅来自别的母亲,也来自护士、社工、政府。众多大型卫生机构建议至少给婴儿提供6个月纯母乳喂养,而很多遵守这一建议的母亲付出了相当大的代价:她们的生活围着孩子转,自己的需求排到了第二位,甚至是第三、第四位。她们放弃了自己的工作、职业,几年之后,再想重操旧业已经困难重重。她们在经济上越来越依赖丈夫,可是如今接近一半的婚姻都以离婚收场。没有放弃工作的那些母亲需要上更长时间的班,但报酬更低,让人心力交瘁、备受屈辱。她们每天要带着沉甸甸的吸奶器上下班,每天上班期间吸奶两到三次:把吸奶器连到自己身上,排出乳房里的乳汁。她们忍受着同事的嘲笑、骚扰、歧视,也忍受着与孩子的长时间分离。

“泌乳衰竭”的母亲承受着屈辱与内疚。贫穷的母亲会受到政府的惩罚:她们和孩子本来就面临着营养不良的风险,可政府还不给她们发放足够的食物。非裔美国母亲会成为社会攻击的对象——这个社会向来喜欢把自身的失败归咎于被主流排斥的群体,比如非裔美国人就经常成为替罪羊。

上述例子表明,哺乳主义的代价并非由个人背负,而是由我们整个社会承担。哺乳义务让社会中一部分人——主要是特权阶层——占据了道德制高点,并通过其他方式加深了种族与阶级歧视。哺乳之所以是一种身份标志,正是因为它象征着社会地位——恐怕大多数人没有意识到这一点。我们通过哺乳来表明自己是好父母,同时也暗示其他人是坏父母,尤其是黑人、穷人、未婚人士。我们利用哺乳来节省政府食品计划的资金、限制女性的选择、干涉边缘弱势女性的生活。

我们还用哺乳和吸奶来弥补产假的缺失。产后六周,女性回到工作岗位上,而她们的小宝宝通常就会被送去日托所。那么小的孩子每天就要和父母分开八到十小时,可我们却期望他们能和父母形成安全型依恋关系,就因为他们吃的是母乳。他们在日托所会接触到病毒、受到感染,可我们却期望他们能保持健康,就因为他们吃的是母乳。我们没有好好抱过他们,也不怎么跟他们说话,可我们却期望他们能顺利成长,长成情绪稳定的聪明孩子,就因为他们吃的是母乳。我们每天早上把他们丢在日托所,心里不免感到痛苦、歉疚,但想到他们吃的是母乳,我们便感到些许宽慰。

遗憾的是,以上期望和想法毫无根据。美国父母想要培养出身体健康、情绪稳定的孩子,在朝这个目标努力的过程中,他们会遇到种种根深蒂固的社会问题和结构性问题,这些问题不是母乳喂养能解决的。母乳无法代替服务优良、离家或公司近的平价日托所,无法代替产假,也无法代替便民、平价的医疗服务。

我们过于重视母乳喂养,认为它能解决棘手的国内政策问题,这种观念体现了美国的一种长期倾向,即把社会福祉当作个人的责任。这种倾向在医疗改革中表现得最为明显。不难理解政策制定者和政客为何大力提倡母乳喂养、健康饮食、锻炼身体、安全性行为、戒烟,试图以此解决一部分存在时间最长、代价最为高昂的国内政策问题。从导致奥巴马医改的争论中可以看出,对于这些问题,确实没有政治上可行的良方。

不过,公共卫生官员将美国的医疗问题改写为由于个人不健康、不负责而产生的问题,这样做当然也在很大程度上区分了“好”公民和“坏”公民。坏公民不仅给自己带来健康问题,还导致国家医疗费用猛增。我朋友托德的母亲诊断出肺癌时,他跟我说:“她这辈子没有哪天抽过烟。”两年后,他母亲去世;在这两年的治疗期间,托德不断重复着这句话。他要确保人们知道,他母亲的重症并不是她自己造成的。对于死于肺癌的吸烟者,我们可以说,他们因自己的自私或愚蠢行为而拖累了医疗系统。不吸烟的人是无辜的受害者。托德明确表示,他母亲是无辜的,值得我们同情。

但事实在于,如果像这样关注个人的生活方式,那么托德母亲这样的人通常不会受到责怪——她是已婚的白人母亲,职业是教师,属于中上层阶级,生活在市郊。受到审视与批判的生活方式——不安全性行为、吸烟、肥胖、不给孩子哺乳——都显然与特定人群相关。与不安全性行为有关的群体包括男同性恋、静脉注射吸毒者、性工作者。吸烟与肥胖在穷人和非裔美国人中较为普遍。有这样一种广为流传但有些误导人的说法:贫穷、文化程度低的未婚非裔美国女性不太喜欢哺乳。被认定威胁公众健康的习惯与疾病,往往与历来被边缘化、被排斥的群体有明显关联。

为了阐明这个问题,我们可以先思考一下美国疾控中心的网站上给出的如下提醒:过量饮酒会“增加受伤、暴力、肝病、癌症等健康问题的风险”。该网站上列出的一项研究表示,酗酒每年给美国造成的损失高达2235亿美元,大大超过了不给孩子哺乳预计造成的130亿美元的损失。但无论是重大的公共卫生举措,还是美国医务总监的报告,都没有涉及饮酒问题,而且至少从禁酒令颁布以来,饮酒一直没有被定为公共卫生问题。也许这是因为最喜欢喝酒的群体是家庭收入超过75 000美元的白人男子。

简单来说,并非一切具有潜在危险的“生活方式选择”都会被官方认定为公共卫生问题。事实上,公共卫生问题的清单是经过严格筛选的,往往会刻意漏掉受过高等教育的中产阶级异性恋已婚美国白人男子当中常见的习惯与疾病。我们会因此产生这样的印象:这个群体中有很多好公民、好父母。

在芝加哥,我曾与一位非裔美国出租车司机谈过这本书。当时我要前往位于南区一个穷人街区的WIC办事处,一路上我们聊了很久。我告诉他,美国儿科学会和美国疾控中心最近把母乳喂养确立为一项公共卫生问题。然后我说:“你肯定猜不到他们说哪个群体的哺乳率不够高……”“黑人女性!”他笑着大声说道。接着,他又悲伤地补充道:“真想不到……”他对这种情况太熟悉了,所以总是先我一步说出答案。

知道这些之后,我还会做出同样的选择吗?

会的。如果一切重来,我还像之前一样幸运,有充足的产假,有一个会吃奶、茁壮成长的宝宝,我肯定还会哺乳。其实,我真希望能再次体验育儿的整个过程。此时,我正坐在桌前思考着这个问题:很遗憾,我再也没有这样的机会了。

但假如有机会的话,我的做法会与以往有所不同。我必须承认,母乳喂养并不是万能的——在我的孩子还是婴儿的时候,我曾自信满满地以为母乳喂养包治百病。而现在,母乳喂养在我看来只是一种喂养孩子的方式,我不会再把它当成辟邪的护身符。如果我们列出对孩子的幸福至关重要的一些事物,母乳喂养甚至排不进前十。

爱你的孩子,让她知道你爱她,这比母乳喂养重要得多。引导她仰卧入睡,牢牢系好安全带,给她找个好的保姆或日托所,与她交流、倾听她的心声,挣钱养家,确保婴儿床的安全,关注她的成长,帮她建立自信,让她有栖身之所,多多关心她……这些都比母乳喂养更重要。

[1] (原注)美国的数据来自美国疾控中心的全国免疫调查:www.cdc.gov/breastfeeding /data/NIS_data/index.htm。

[2] (原注)挪威的数据来自美国卫生与公众服务部:www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/int-comp-whocode-bf-init~int comp-whocode-bf-init-ico~int-comp-whocode-bf-init-ico-norway。