文化合成

文化行动始终是一种系统的蓄意的行动。它作用于社会结构,不管目的是为了维护此结构还是想改造此结构。作为一种系统的蓄意的行动,一切文化行动都有它的理论来决定其目标并因而确定其方法。文化行动要么为统治服务(有意识地或无意识地),要么为人的解放服务。由于这些辩证地相对的文化行动类型是在社会结构中进行的并且作用于社会结构,所以它们确立了不变与变之间的辩证关系。

社会结构为了要维持下去就必须要改变;换言之,用柏格森哲学的观点来讲就是,改变是社会结构表明“持续时间”的方式。[52]

对话文化行动没有把消除不变与变之间的辩证关系作为它的目标(这是一个无法实现的目标,因为这种辩证关系一消失,社会结构本身,乃至人类都将消失);确切地说,它的目标是战胜社会结构中的敌对矛盾,从而获得人的解放。

另一方面,反对话文化行动的目标是要神化这矛盾,从而期望避免(或者说尽可能地阻止)对现实进行彻底的改造。反对话行动明显地或暗地里都想在社会结构中维持有利于其自身的代言人的状况。反对话行动决不接受对此结构进行彻底的改造,以消除敌对的矛盾;但他们会接受某种程度的改革,只要这种改革不影响到他们对被压迫者的决策权。因此,这一行动模式就要求对人民进行征服、分裂、操纵和文化侵犯。这从根本上必然是一个诱导行动,而对话行动的特征是要废弃诱导的一面。非对话文化行动之所以无法废弃其诱导特征,主要是由于其目标:统治。而对话文化行动之所以能够这样做,也在于其目标:解放。

在文化侵犯中,施行者根据其自身的价值观与意识形态来构划其主题内容。他们的出发点是自己的世界,他们从自己的世界进入被侵犯者的世界。在文化合成中,施行者不是以侵犯者的身份从“另一世界”来到人民的世界中。他们来不是为了教导、传授或给予什么东西,而是为了与人民一起认识人民的世界。

在文化侵犯中,施行者(他们甚至不需要亲临受侵犯的文化,他们的行动越来越多地是靠技术手段来完成)把自己强加于人民头上,而人民被安排为旁观者和客体的角色。在文化合成中,施行者与广大人民融为一体。人民是双方对世界施行的行动的合作方。

在文化侵犯中,旁观者与要维护的现实都是施行者行动的对象。在文化合成中,不存在旁观者;施行者的行动对象就是为了人类解放而要改造的现实。

文化合成因而是针对文化本身的一种行动模式,是作为它借以构成的那种结构的维护者。文化行动,作为历史行动,是一种取代占统治地位的被异化了的以及在异化中的文化手段。从这点来说,任何真正的革命都是文化革命。

对第三章所描述的生成主题或有意义主题的调查,构成了文化合成行动过程的起点。实际上,不可能把这一过程分割成两个单独的步骤:首先是主题调查,接着就是文化合成行动。这样的二分法意味着调查者对作为被动对象的人民进行研究、分析及调查的初始阶段——一个与反对话行动相一致的步骤。这样的分法会导致幼稚的结论,即认为侵犯行动的结果是合成行动。

在对话理论中,不可能会产生这样的分法。主题调查的主体不仅是指那些专业分析人员,而且也指那些其主题域正被调查的广大人民。调查——文化合成的第一阶段行动——确立了一个创造的氛围,这种氛围在随后的各个行动阶段将得到发展。这样的氛围在文化侵犯中并不存在。通过异化,文化侵犯扼杀了那些被侵犯的人民的创造热情,使他们处于绝望状态,并使他们害怕冒险去试验,而没有试验,就没有真正的创造。

那些被侵犯的人,不管其层次如何,都很少超越侵犯者为他们设定的模式。在文化合成中,因为不存在侵犯者,所以就不存在强加于人的模式。相反,有许多施行者批判性地分析现实(他们从未把这种分析与行动分离开来),并且作为主体介入到历史进程之中。

领袖与人民互相认同,他们并不是遵从预先制定的计划,而是共同制定行动纲领。在这一合成中,领袖与人民身上都在某种程度上出现新的认识和新的行动。对被异化了的文化的认识,产生改造行动,导致一种从异化中解脱出来的文化。领袖们的较复杂高深的知识在人民从实际经验得来的知识中得到改造,而后者经由前者而得到改进。

在文化合成中——也只有在文化合成中——才有可能解决领袖们的世界观与人民的世界观之间的矛盾,以丰富双方的世界观。文化合成并不否认两种世界观之间的差别,而实际上是基于这些差别。它的确否认存在一方对另一方的侵犯,但它肯定双方互相给予的不可否认的支持。

革命领袖必须避免一点:脱离广大人民群众而仅把自己组织起来;由于特定的历史条件,不管与人民可能偶然发生什么样的矛盾,都必须加以解决——不能通过体现强制关系的文化侵犯来使矛盾扩大化。文化合成是唯一的解决方法。

革命领袖如果没有考虑到像人民的世界观那样真实的事情,他们就会犯很多错误,出现很多失算。人民的世界观或明或暗地包含着他们的担心、顾虑、希望、对领袖的看法,对自己及对压迫者的理解,宗教信仰(总是调和不同的信仰的),宿命论及反叛反应。这些因素都不能被分开来单独看待,因为它们互相作用并构成一个整体。压迫者只对把这一整体看作是有助于为了统治或维护统治所采取的侵犯行动感兴趣。而对革命领袖来说,对这一整体的认识是他们采取文化合成行动所不可缺少的。

文化合成(正因为它是一个综合体)并不意味着革命行动的目标就应当受人民的世界观中所展示的抱负的制约。如果是这样的话(以尊重人民的世界观为借口),革命领袖就会被动地受制于这种眼光。不管是领袖对人民的世界观进行渗透,还是领袖对人民的(往往是幼稚的)抱负的简单适应都无法令人接受。

具体地说:如果在某个特定的历史时刻,人民的基本抱负就只是要求提高工薪而已,那么领袖们就可能犯下两个错误中的一个。推翻这个大众化的抱负,并以更深远的东西取而代之——但这个东西还未成为人民注目的中心。在第一种情况下,革命领袖采取的是一种顺应人民要求的策略,在第二种情况下,由于忽视了人民的抱负,他们就陷入了文化侵犯的泥潭之中。

解决的办法只能是合成:领袖们一方面必须认同广大人民要增加工资的需求,另一方面他们也必须把这种需求的意义作为问题提出来。这样做,领袖们才能把这一个真实的、具体的历史状况作为问题提出来,而增加工资的要求仅仅是其中的一个方面。因而人们就会明白,单单要求增加工资并不是最终的解决办法。这种解决办法的实质可以在前面所引用的第三世界主教们的说法中找到。他们说:“如果劳动者未能成为自己的劳动力的主人,那么任何的结构改造都将是徒劳无功的……他们(必须)成为自己劳动的主人,而不是劳动力的出卖者……(因为)任何形式的劳动力买卖都是奴隶制的表现。”

劳动者必须成为“自己劳动的主人”,劳动“是人的一部分”,“人既不能被出卖也不能出卖自己”等,要取得对这些事实的批判性意识,就必须不能被一些治标不治本的解决办法所迷惑,就必须对现实进行真正的改造。以通过使现实人性化来达到使广大男女人性化的目的。

在反对话行动理论中,文化侵犯为操纵目的服务,操纵反过来又为征服目的服务,征服进而又为统治目的服务。而文化合成是为组织目的服务;组织又为解放目的服务。

本书探讨的是一个显而易见的真理,压迫者为了压迫需要一套压迫行动的理论,同样,被压迫者为了获得自由也需要一套行动的理论。

压迫者脱离人民去精心设计其行动理论,因为他以人民为敌。人民也无法——只要他们被压迫、被统治,且把压迫者的形象内化——单凭他们自己来构建其解放行动理论。只有在广大人民与革命领袖的接触之中——在他们的交流中,在他们的实践中——这一理论才能得以建立。

[1]Vladimir Lenin,“What is to be Done,”in Essential Works of Lenin,Henry M.Christman,ed.(New York,1966),p.69.

[2]这一危险还要求革命领袖不要去模仿压迫者的做法。压迫者“进入”了被压迫者体内,并被他们“隐藏”起来。在与被压迫者一起进行的实践中,革命者不能想方设法“存在于”被压迫者身上。相反,他们(一起与被压迫者)努力“推翻”压迫者,他们这样做是为了与被压迫者一起生存——而不是活在他们的身上。

[3]尽管被压迫者一直是剥削制度的受害者,他们带着一种复仇的心态投身于革命斗争,这是可以理解的,但革命不应被这种心态耗尽了力量。

[4]在确认格瓦拉的死讯时,菲德尔·卡斯特罗对古巴人民说:“尽管我们可能是从怀疑身上获得某种好处,但说谎,惧怕真理,抱虚假的幻想,参与说谎等从来都不是革命的武器。”引自Gramma,1967年10月17日。强调为作者所加。

[5]我再次重申,这种对话式的接触在对手之间是不可能发生的。

[6]“在这些时期,统治阶级地位稳固,工人运动必须面对强大的敌人,它有时来势汹汹,且总是稳掌大权。这些时期自然产生了一种社会主义文学。强调现实的“物质”因素、待克服的障碍以及人类意识和行动的低功效。”戈德曼,在前面所引的书中,第80页至第81页。

[7]费尔南多·加西亚(Fernando Garcia),洪都拉斯人,在为拉美人开的一门课中如此表示(圣地亚哥,1967年)。

[8]尼布尔,在前面所引的书中,第117页至第118页。

[9]有时这个“词”甚至没有说出来。一个人(并不一定属于某个革命群体)如果可以危及“隐藏”在人民内心的压迫者,这个人的出现就足以让后者采取破坏性的立场。

一个学生曾告诉我,在某个拉美的农村组织里,一位狂热的牧师斥责这个农村组织里有两个“共产主义分子”,这两人正在“威胁”着他所谓的“天主教信仰”。就在这天晚上,农民们一起活活烧死了那两个人。他们只不过是小学教师,一直在教当地的孩子们。也许这个牧师在这两个教师的家里看到过一本书,封面上是一个长满胡子的人……。

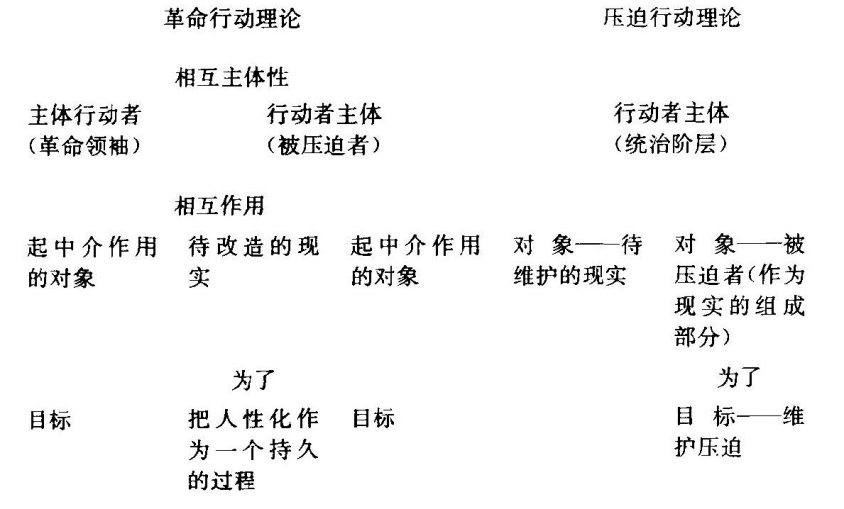

[10]我想再次强调,对话与革命行动不能被二分:先是对话阶段,再是革命阶段。相反,对话是革命行动的本质。在这一行动理论中,行动者主体间把行动指向一个对象(现实,这是他们的中介)。把人的人性化(要通过改造这一现实来实现)当作他们的目标。

压迫者行动理论在本质上是反对话的。在这一理论中,上述计划被简化了。行动者把现实与被压迫者同时当作他们行动的对象,把维护压迫(通过维护压迫的现实)当作他们的目标。

[11]见毛泽东,在前面所引的书中。

[12]加霍·彼得罗维奇(Gajo Petrovic)“人与自由”,出自《社会主义人道主义》,埃里奇·弗罗姆编(纽约,1965),第274页至第276页。另见同一作者的《二十世纪中叶的马克思》(纽约,1967)。

[13]一旦一场深得民心的革命掌握了政权,新的政权必然坚决镇压任何企图复辟旧压迫权力的活动,但这一事实并不表明,革命在对话特征上是矛盾的,因为原先的压迫者和被压迫者两个敌对势力之间的对话不可能发生在革命之前,同样也不可能发生在革命之后。

[14]“再者,经济发达国家应特别注意,免得在给贫穷国家提供援助的时候,试图使盛行的政治形势变得对他们自身有利,并设法控制这些穷国家。

如果间或作出了这种努力,这显然只是另一种形式的殖民主义。尽管这只是化了名,但仅反映了早期的但已过时了的支配。现在很多国家已放弃这种支配。当国际关系受到这样的妨碍时,各民族有序的进步就受到损害。”教皇约翰二十三世,“基督教与社会进步”,引自教皇通函Mater et Magistra,第171篇和第172篇。

[15]梅米(Memmi)指的是殖民者为被殖民者构建的形象:“殖民者通过指责建立了被殖民者懒惰的形象。殖民者认定,懒惰是被殖民者本质中与生俱来的。”梅米,在前面所引的书中,第81页。

[16]我批评的不是媒体本身,而是媒体被利用的方式。

[17]从辩证的角度看,这一批评当然不适用于建立在把地方社区既理解成整体本身,又将其理解成一个更大的整体的组成部分的行动。这一批评是针对那些认识不到地方社区的发展离不开整体背景的人提出来的。在这一整体背景中,地方社区是与其他组成部分相互作用的一个部分。这一要求表明,要有多样化的团结意识,要有通过种种渠道输送斗争力量的组织意识,要对改造现实的必要性有清醒的认识。这便是压迫者所害怕的(这一点是可以理解的)。

[18]法兰尼克·施普利特(Franic Split)大主教雄辩地指出了这一点:“如果工人不以某种形式成为自己劳动的主人,一切结构性的改革都是无用功。即使工人在一个经济制度下得到了更高的工资,但并不对这些工资增长感到满意(情况也是如此)。他们要成为自己劳动的主人,而不是出卖劳力的人。……目前,工人越来越清楚地认识到,劳力是人的一部分。人无论如何是不能被购买的,他自己也不能出卖自己。买卖劳动力都是一种奴役。人类社会在这方面的演进在一种体系下显然是在进步,这种体系就是马克思主义。据说,对人类尊严问题,这一体系不及我们的敏感。”“15Obispos hablan en prol del Tercer Mundo.”CIDOC Informa(Mexico,1967),Doc.67/35,pp.1—11.

[19]关于社会阶级和阶级斗争(卡尔·马克思常被指责是在杜撰),见马克思1852年3月1日致J.韦德梅尔的信。信中说:“……说我发现了现代社会中阶级和阶级斗争的存在,这并不可信。早在我之前,就有资产阶级历史学家阐明了阶级斗争的历史发展,而资产阶级经济学家也早已对阶级作了经济上的剖析。我做到了但别人没做到的就在于我证明了:(1)阶级的存在是与生产发展过程中的特定历史阶段联系在一起的;(2)阶级斗争必然导致无产阶级专政;(3)无产阶级专政本身只是向消灭一切阶级并向无产阶级的社会过渡……”Karl Marx and Frederick Engels,Selected Works(New York,1968),p.679.

[20]正因为此,压迫者有必要使农民与城市工人分隔开来。正如有必要使这两个群体与学生分隔开来一样。虽然从社会的角度讲学生并不构成一个阶级,但学生动乱一旦与人民联合起来,这被证明是非常危险的。因此,有必要使下层阶级相信,学生是不负责任的和扰乱秩序的,学生的证明是错误的,因为作为学生,他们应该学习,正如工厂工人和农民应为“国家的进步”而工作一样。

[21]1789年,在米纳斯吉拉斯州的欧普鲁雷图爆发了一场巴西向葡萄牙争取独立的斗争。蒂拉登特斯是这场流产了的革命的领袖。这场运动在历史上被称为“米纳斯密谋”(Inconf idência Mineira).——英译者注

[22]维斯孔德·德·巴尔巴塞纳(Visconde de Barbacena),该省皇家行政长官。——英译者注

[23]只有当进行中的或待开展的行动的目标由人民决定时,约定才对人民有效(而且在这种情况下,它们不再是约定)。

[24]在这种来源于操纵行为的“组织”中,人民——纯粹被操纵的对象——适从于操纵者的目标,在真正的组织中,个人在组织中是活跃的,而且该组织的目标不是由别人强加给他们的。在前一种情况中,组织是一种“一体化(massification)”的手段,而在后一种情况中,组织是一种解放的手段。(根据巴西的政治术语,“一体化”是把人民变成一个可以控制的、无思想的大群体的过程。——英译者)

[25]Francisco Weffert,“Politica de massas,”Politica e Revoluçāo social no Brasil(Rio de Janeiro,1967),p.187.

[26]热图利奥·瓦尔加斯(Getulio Vargas)于1930年领导革命,推翻了巴西总统华盛顿·路易斯。他是一位独裁者,一直掌权到1945年。1950年,他作为当选总统重新掌权。1954年8月,当反对派即将推翻他的时候,他自杀身亡。——英译者注

[27]这场演讲是于1950年5月1日在瓦斯科·达·伽马体育馆发表的。见OGoverno Trabalhista no Brasil(Rio),pp.322—324.

[28]这场演讲是于1950年5月1日在瓦斯科·达·伽马体育馆发表的。见OGoverno Trabalhista no Brasil(Rio),pp.322-324.强调为作者所加。

[29]为此,侵犯者不断利用社会科学和技术,在某种程度上也运用自然科学,以提高和改进他们的行动。为了弄清受侵犯者将来的情况并因此而努力引导将来朝有利于自身的方向发展,侵犯者有必要了解受侵犯者的过去和现在。

[30]年轻人越来越多地认为,父母及老师的权力主义不利于他们自身的自由。正因为如此,他们越来越多地反对贬低他们的表现以及妨碍他们的自我肯定的种种行动。这一积极的现象的产生不是偶然的。这实际上是(如在第一章中所描述的那样)把我们这一时代描绘成人类学时代的历史气候的表证。由于这个原因,我们不能(除非他个人有兴趣这样做)把年轻人的反叛只看作是一代人与另一代人之间的传统区别的例证。这里包含某种更深层的东西。年轻人在反叛中谴责充满统治的社会的不公正模式。不过,这种带有特别内容的反叛是最近才出现的事情。社会仍然以权力主义为特征。

[31]这也许也可以解释人的反对话行为。虽然他们认为应该投身于革命,但仍怀疑人民,害怕与他们交往。这种人不自觉地在自己身上保留了压迫者的形象;而且由于他们内心“隐藏”主人,所以他们害怕自由。

[32]见我所写的“Extcnsāo ou Comunicaçao?”.Introduccióna la Acción Cultural(Santiago,1968).

[33]关于该机构所开展的活动,见Mary Cole,Summer in the City(New York.1968).

[34]见Louis Althusser,Pour Marx(Paris,1967),其中有一章内容专门论述“La dialectique de la surdé-termination”.

[35]不过,这一过程不会像机械的思想者所天真地认为的那样会突然出现。

[36]阿尔蒂塞,在前面所引的书中。

[37]就这一点,阿尔蒂塞评论说:“复活在缺乏由多种条件决定的辩证法中确实是难以置信的。”阿尔蒂塞,在前面所引的书中,第116页。

[38]格瓦拉对这个问题的看法已在前一章中引述过。杰曼·古斯曼(German Guzman)是这样评价卡米洛·托雷斯(Camilo Torres):“……他付出了一切,他在任何时候都保持了一种对人民的极度忠诚——无论是作为牧师、基督徒还是作为革命者。”译自German Guzman,Camilo—El Cura Guerrillero(Bogatá,1967).p.5.

[39]“阶级必要性”是一回事,“阶级意识”是另一回事。

[40]一位德才兼备的智利牧师在1966年访问累西腓市时告诉我:“当我与一位伯尔南希科的同事去看几个生活在简陋小木屋里的过着难以形容的穷苦日子的家庭时,我问他们怎么会受得了这样的生活,答案始终是一样的:‘我能做什么呢?这是上帝的安排,我只好接受。’”

[41]关于这一点,见埃里奇·弗罗姆,《社会主义人道主义》(纽约,1966)中的“人道主义心理分析在马克思主义理论中的应用”;又见鲁本·奥斯本,《马克思主义与心理分析》,(伦敦,1965)。

[42]Che Guevara,The Secret Papers of a Revolutionary.The Diary of Che Guevara(The Ramparts Edition,1968),pp.105—106,120.

[43]见Martin Buber,I and Thou(New York,1958).

[44]格瓦拉致埃尔·帕托约(El Patojo),一个将要离开古巴返回自己的国家从事游击活动的危地马拉青年:“怀疑:一开始,别相信自己的影子,绝不要相信友好的农民、通风报信的人、向导或联络人。在一个地区完全被解放之前,不要相信任何事情、任何人。”Che Guevra,Episodes of the Revolutionary War(New York,1968),p.102.

[45]同上,第56页及第57页。强调为作者所加。

[46]关于继“上帝之死”,人默默地抵御自己的死亡,见Mikel Dufrenne,Pour L'Homme(Paris,1968).

[47]“许多(农民)把自己或者其家庭成员卖给奴隶制以逃避(忍饥挨饿)。有一份贝洛奥里藏特的报纸发现了多达50,000受害者(售价1,500,000美元)。为了证明这一点,一位记者用三十美元买了一个男人和他的妻子。‘我看到了许许多多的人挨饿’,这个奴隶解释说:‘这就是为什么我不在乎被卖。’当一个奴隶贩子于1959年在圣保罗被抓获的时候,他承认与圣保罗的大牧场主、咖啡种植园、建筑工程等联系以出售他的农奴——除了十几岁的女孩被卖给妓院。”John Gerassi,The Great Fear(New York,1963)。

[48]M.D.Chenu,Temoignage Chrétien,1964年4月,被安德烈·穆瓦纳(André Moine)引在Christianos y Marxistas después del Concilio(Bueno Aires,1965)中,第167页。

[49]若作为过程来看,没有取得直接结果的真实印证不能被认为是绝对的失败。杀害蒂拉登特斯的人可以肢解他的身体,但抹不去他的见证。

[50]古巴某大学医学院院长奥兰多·阿吉雷·奥尔蒂斯(Orlando Aguirre Ortiz)博士曾告诉我:“革命需要三样法宝:词、人民与火药。火药爆炸使人民认清他们的具体处境,并通过行动来追求自身的解放。”留意一下这位革命医生是如何强调词的倒是挺有意思。他所说的词与我在本书中所用的词含义相同:作为行动与反思,作为实践。

[51]如果客观情况是压迫的或放纵的,那么这种关系就会是相抵触的。

[52]决定一个结构是不是社会结构(因此也是历史的文化的)的既不是不变也不是变(绝对地看),而是两者之间的辩证关系。总之,在社会结构中保存下来的既不是不变也不是变,而是不变与变的辩证自身。