任支书

任支书

1975年5月,临湖大队拆分为两个大队,以瓦洋河为界,河东设齐心大队,河西仍为临湖大队。原临湖大队的支部书记调走了,副书记到齐心大队任支书,临湖大队的支书空缺了。1976年3月31日,公社党委副书记老叶找我谈话,让我担任临湖大队党支部书记。对这个突如其来的决定,我完全没有思想准备,以至于不知说什么好。我入党才一年,20岁刚过,要在1000多人口的大队当一把手,管理生活、生产各项事务,怎么能担起这份重担?我坦率地向叶副书记表示,自己太年轻,能力不足,缺少经验,太嫩了,希望组织上能让自己锻炼一段时间再具体负责工作。叶副书记说:“干就是学习,你并不嫩,不会就学嘛。只要上靠组织,下靠广大干群,再大的困难也能克服。再说,路线教育宣传队还在大队,他们也会协助你的。”这番话表明了组织上的信任和支持,我还能说什么呢?既然组织上已经决定了,作为一名党员,我只能表态服从组织安排,尽我所能去开展工作,努力完成任务。

事后我也很纳闷,公社是怎么看上我的?后来一想,明白了,当时的干部政策是实行“三合一”,即一个领导班子中要各有三分之一的老干部、年轻干部和妇女干部。当时还有“小鸡带老鸡”一说,认为年轻干部思想进步,有干劲,老干部则相对保守,适合当配角。因此各级领导班子都突击提拔了一大批年轻干部。我大概适逢其时,加上下乡几年表现尚可,于是就从一名民办教师、新党员一下成为大队党支部书记。

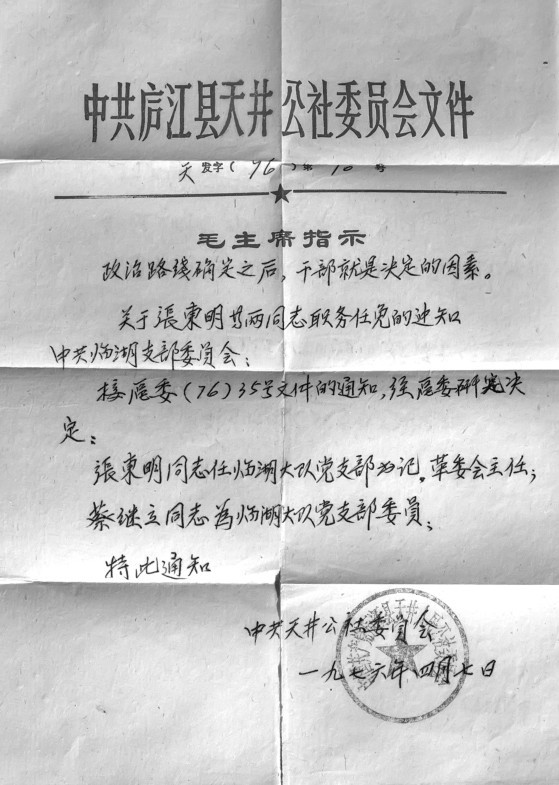

4月2日,我到区里参加了大队书记以上干部的工作会议。在本公社大队以上干部小组会上,天井公社党委正式宣布了对我的任命:任临湖大队党支部书记兼革委会主任。

作者的任职书

我当大队支书的时候,已经插队第四个年头了。小甘、小姜、小彭都走了,知青点上只剩下我和小范。小范此时正同生产队妇女队长桂香谈恋爱,打算在农村扎根了。我们知青屋成了大队部,我们在这里召开支委会,研究决定大队的各个事项。

大队支委共有五人:书记、副书记、民兵营长、妇女主任,还有大队会计。

大队副书记夏维柏40多岁,在副支书位置上干了好几年,原以为书记空缺,他顺理成章就能转正,没想到冒出我这么个后生。因此他颇有点抵触情绪,在家称病不出。

我一上任便去老夏家看望他,同他谈心,希望他能和我合作共事,帮助我当好大队这个家,老夏也很快转变了态度。农村人性格都比较爽直,你能敞开心扉同他交心,他也能真诚以待。他毫无保留地向我介绍了大队的情况,提出了很多工作建议,我们的合作还是顺畅的。

临湖大队有两大姓,占农户的绝大多数,一姓夏,一姓徐。支委中副书记、民兵营长、妇女主任都姓夏,会计姓徐,都是40岁朝上的中年人。我是个单纯的年轻人,也没个架子,有事同大家商量,也尽量听取和采纳大家的意见,所以支委成员相处也比较融洽。

作者与大队支委合影

我从小接受革命理想教育,思想正统,对领袖的最高指示深信不疑。当时还在“文革”后期,我也看了流行的长篇小说,如《金光大道》《艳阳天》,一心想效仿小说中的人物,带领农民学大寨,战天斗地,建设新农村。我搞了个规划,计划将各村的土地重新整合,截弯取直,隔田成方,开挖引水渠,修建机耕路,以利以后机械化耕作,也借此改变农村面貌,但在实际工作中屡屡碰壁。

大队工作主要有以下几项:一是完成各项生产任务,二是征收公粮,三是抓计划生育。此外就是维护治安,处理各种民事纠纷。

公社是一级政府,设有社长、人大委员会主任,相当于现在的乡镇。大队则是公社的延伸机构,相当于现在的村。大队下属的生产队是最基层的组织,相当于现在的村民小组。一般由公社下达各项工作任务,大队负责贯彻落实,各生产队承担具体工作任务,就是所谓人民公社“三级所有,队为基础”。这是20世纪50年代实行人民公社化后,农村几十年的基本治理模式,一直到20世纪80年代改革开放后才取消。

当时全国都实行计划经济,农村政策很死,从选种、栽种到粮食收购,一切都由上面计划安排,农民完全没有自主权。而上面政策往往脱离实际,一刀切,与农民的实际利益发生冲突。

拿选种来说,上面强制推广优良品种,认为优良稻种产量高,可以多打粮食。这种优良稻种是矮秆稻,在肥沃的土地里耕种得当,确实可达到高产目的。但当时圩区土地肥料少,主要靠人畜粪肥,许多土地并不肥沃,种上这种稻后,产量不仅不增加,连稻草都很少。在圩区,稻草也是宝贵的生活资料,因此农民就偷偷地换种适于一般土壤的长秆稻。

大队为了执行公社布置的推广优良品种的任务,到育种育秧季节,就要到各生产队查看是否都选育了新稻种。当发现有的生产队育了老品种,就命令毁掉重育。有时发现秧田里长出了非优良品种的秧苗,甚至强令用牛踩秧田毁掉青苗。这种蛮横的做法引起农民很大的反感,但他们往往敢怒不敢言。

我刚当支书不久,正逢育秧时节,发现高墩生产队队长育种时坚持泡育老品种。在公社召开的会议上,我反映了这个情况。公社书记当场宣布撤销了高墩生产队队长的职务。晚上我主持召开高墩生产队社员会,宣布了公社党委的决定,却遭到了许多社员的反对,引起了激烈的争执,队长也不服气。社员会一直开到深夜11点。虽然经过说服,队长最后认了错,表示愿意检讨,但实际上也只是口服心不服。

农民天生就是种庄稼的,他们最懂得地应该怎么种,什么土地种什么品种最合适,但当时决策权不在他们手里,而是由并不真正懂行的上级领导决定怎么种,这又如何能激发农民的生产积极性!

5月早稻栽插,连着几天,临湖大队的栽插进度都在公社排位最后。我十分着急,连夜召开大队支委会,查找原因,分清责任。支委们都下到各生产队分头督促检查。我凌晨3点多钟就爬起来一个村一个村地去敲生产队长家的门,催他们出早工,抢进度。就这样,栽插进度还是落后于其他大队。

征收公粮是大队的一项重要工作。上交公粮对各生产队来说数额并不大,但因各村普遍收成低,农村粮食本来就不多,有时还要购返销粮,因此交纳公粮对生产队来说,也是一个不小的负担。每到秋收季节,催交公粮就是大队一个必须完成的任务。经多次催促,这个任务最后还能完成。虽有时要拖一点时间,但最终不会拖欠不交。除了交粮食,还有交油菜籽的任务。圩区主要种植双季稻,油菜种植面积不大,农民每户每年只能分到几斤菜籽油,交了油菜籽,分到的油就更少了,所以农民对此颇为抵触。为此,我们大队干部有时要直接到生产队去收取,偶尔也会碰壁而归。实在收不上来,也只能叹气作罢。

有一阵子县里推广建沼气池,要求每个生产队都要挖沼气池,说是能解决农村的燃料问题。所谓沼气池,就是在地上挖一大坑,坑底和四周用胶泥封严、夯实,使之不渗漏。再倒入人畜粪便,掺入杂草秸秆,坑上封口,经过数天,使坑内秽物充分发酵,产生沼气。然后用导管将沼气引入室内,即可用沼气煮饭、点灯。

圩内地势低洼,宅基地都是农民挑起来的土墩,面积有限,沼气池没地方挖,只好在圩堤上挖。结果,圩堤上东一个西一个挖了许多坑。由于资金、技术、物资等条件都不具备,挖的许多坑就废了。一下雨,坑里就灌满了水,给行人带来了许多不便,还危及圩堤的稳固。这是明显不顾实情劳民伤财的事,但上面一刀切,不干不行。为了完成上级下达的任务,生产队不得不挖这吃力不讨好的坑应付了事。我们知青小组也曾被作为使用沼气的试点,大家开始兴致很高,我和组长还专门去县知青办公室做汇报,请求给予资金支持。但县知青办表示无能为力,只能自力更生,此事最后还是不了了之。

最难的也是阻力最大的事是计划生育。20世纪70年代,农村实行二胎政策,但多子多福、养儿防老的传统思想在农民中还普遍存在,再穷也要多生几个孩子。尤其是前两胎都是女儿的人家,总还想生一个儿子。每年区计划生育工作队下到各大队,对已生育两胎的育龄妇女实行绝育手术。听说工作队来了,各村的妇女们纷纷逃跑到外村或娘家,以躲避手术。大队干部要挨家上门做说服工作,苦口婆心地讲计划生育的道理。按当时政策规定,对超生人员一般采取撤职或罚款处理。

计划生育在很多年里,都是农村中最难做的一项工作。

民事调解也是大队的工作。当时的农村,民风比较淳朴,管制又严,很少有偷盗之事,治安状况普遍良好。但本大队最穷的中墩生产队发生了一件失窃案。生产队保管员报案称队里丢失现金130元。据他说,夏天的一个夜晚,他正在屋外纳凉,开着房门,看到有个黑影进了屋,之后就发现少了130元钱。他怀疑是隔壁邻居所为。但此事苦无旁证,只是失窃者一面之词。此事闹了好几年,两家人大吵大闹,势同水火。但终究因没有证据,无法定案。这亏空的钱就一直挂在队里的账上。其他村民也有意见,说队里的这钱是大伙的,也不能老挂账上让大伙承担啊。时任大队干部怕惹事,不愿得罪人,所以这个事拖了好几年,成了悬案,村民对此反应强烈。我上任后,听取了群众反映,决心解决此事。在一个夏夜,大队召开了中墩生产队全体社员会。屋里点了一盏明亮的油灯,我坐在中间,先听取当事人各自陈述,弄清了事实,然后我宣布:这事现在并无确凿证据可以证明是盗窃案,在搜集到证据之前,失款130元由保管员承担,于他本人当年工分中扣除,请队里执行,待以后有明确证据证明是他人所为时再补回。我说完即宣布散会,转身离去。众人都无话说。我走到屋外,忽有村民跑来说:“保管员老婆跑圩里,要跳河寻死啦!”我早有心理准备,镇定地说:“那随她去!”我知道那只是做个样子,当然不会死人。这个悬案就这样结了,也没人再来闹。因我是外来的知青,在当地没有复杂的人际关系,无须顾及他人情面,所以简单事就简单处理。当事人虽有不满,但对我这个外来的插队知青也无可奈何。

作者时任大队支书

一天早晨,我还没睡醒,忽听有人敲门。开门一看,一个头发灰白的老婆婆跪在门外,见我开门,一把抱住我的腿,哭着说:“书记行行好吧!”我吃了一惊,连忙拉她起来,问她:“到底啥事啊?”从她断断续续的话中得知,她儿子上吊死了。我赶到她家里,人已经被放下来了,靠在门后墙上。我捏了一把死者胳膊,已僵硬了。我认识死者,20多岁的年轻人,当过兵,高高的个子,挺壮实。退伍回村后,因为家里穷,他几次想出去找活干,来找我开证明,说是出去要饭。当时政策规定农村人口不能随意流动,我当然没同意。没想到他在家同媳妇吵嘴,一气之下竟寻了短见。老母亲来求我,是想大队能给些丧葬费。大队最终给了她20元丧葬费。

大队干部基本不用干农活了,但事务不少,经常要忙到深夜才能歇息。大队干部每月有12元补贴,另外按整劳力标准在生产队记工分,到年底可参与分红。大队干部的费用来自各生产队分摊上交的大队提留款,提留款还用于大队各项开支,也包括聘用民办教师的费用。

那时干群关系还是不错的,从没听说有哪个干部贪污受贿,因为大家都穷。大家住的是草房,点的是油灯,每天吃“两稀一干”,有时还要“瓜菜代” (当时的口号,即以瓜菜代粮食)。一年有半年时间人们都打赤脚,干部也不例外。遇上婚丧之事,农民都会请大队干部到场。能请到干部,农民脸上有光。我不会喝酒,也不喜应酬,遇到请客一般都婉拒。村民们可能觉得我不近人情,但因是“上海佬”,他们也就不以为怪。

1976年7月7日,我到县里参加县四级干部会。当晚从广播里听到朱德委员长去世的消息,心情沉痛。这次会议,时任省委第一书记宋佩璋亲临会场讲话。会议提出要深入“批邓”,反击右倾翻案风,深入进行党的基本路线教育,抓革命,促生产,把庐江县早日建成高标准的大寨县。驻县的上海慰问团的同志还邀请我到他们的驻地谈话,给予我鼓励,并送了我一套书。

当年夏天,弟弟利用暑假从上海来探望我。他那时才16岁,一个人背着个大旅行袋走了三天,一路找人问路,天快黑了才找到我们知青点。吃过晚饭,我带他到屋后的水塘里洗澡。水不深,刚到脖子。塘底有厚厚的淤泥,脚踩在上面如踩在柔软的棉絮上。那晚月亮很大很亮,高挂在深蓝的天幕上。四周寂静无声,唯有唧唧虫声和偶尔几声蛙鸣。水有点凉。我听得见弟弟的牙齿在嘚嘚响,大概是因为水凉,或因为紧张吧。我想,这第一晚的经历对他来说一定是十分独特而难忘的,而对于我来说,这样的生活场景我早已习以为常了。

那时还在闹地震,晚上我们就睡在屋外空地上。我和弟弟睡一张床,床上搭起蚊帐。帐外蚊虫嗡嗡飞舞,胳膊只要碰到帐子,就会被蚊虫叮起一个个包来。但我对蚊虫叮咬也早不当回事,照样呼呼大睡。

弟弟在我这里待了一个月,我让他同村民一起参加了割稻劳动,跟我一样,天天腌萝卜就饭,体会了一把当知青的感觉。临走时,我让小范划船送他去缺口镇。缺口镇离丁拐生产队有十几里地,镇上有港口,可以坐船到合肥,再转车去上海。弟弟后来跟我说,小船划走时,看到我从河边转身离开,他快要哭了。

弟弟为作者画的像

不久,公社给我大队一个招工名额。其时,本大队知青或当兵或招工,快走光了,知青点只剩下小范。大队研究决定将这次招工名额给小范。不料消息传出,小范未来的丈母娘竟大吵大闹,说小范这下远走高飞,女儿桂香要被抛弃了。为此大队重新做了研究,将原先招工去马鞍山工厂的名额改成去庐江县水运公司。小范就留在了庐江县,在县水运公司当了一名船工。小范后来当了船长,未改初衷,娶了桂香做老婆。

那时还在“文革”中,运动不断。整党整风时,大队干部动员村民帮助干部整风,写大字报贴在大队部里。其中有一张大字报,批评某大队干部身穿的确良衬衫,脚上穿凉鞋,手上戴手表,在田头晃悠,也不下地干活,是资产阶级作风。这说的就是我。我因为当教师时为掌握课堂时间,回上海时特地花80元买了一块宝石花牌手表,也算一笔巨资了。的确良是化纤布料,比较挺括,不打皱,容易洗,是当时时尚的衣料。这些在农民眼中就是奢侈品了。农民怕费鞋,又因干活需要,人们普遍打赤脚。以往,我一年中至少有半年以上打赤脚。当了干部后有时不下地,我便穿上了塑料凉鞋,就显得有点特殊了。农民看不惯也情有可原。

1976年8月,河北唐山发生大地震,据当时预测,安徽等省近期也将有强烈地震,庐江是重点区域。公社召开了紧急会议,传达上级精神,布置防震抗震任务。大队成立了防震抗震指挥所,我担任大队指挥长。各个生产队都搭盖了防震棚,干部们轮流值班。25日晚,突下大雨,我和大队值班的干部冒雨下队通知群众做好防震准备。半夜时分,突然西南方向响起了数阵炮声,接着夜空中升起了照明弹,隔河的圣岗公社张圩大队敲响了报震的铜锣。刹那间,我大队的群众都纷纷跑出房屋,结果却是虚惊一场。

9月9日,我正在开支委会,突然从收音机里听到毛泽东主席去世的消息,我感到十分震惊,难以置信。次日上午,我带大队社员去公社参加了追悼大会。9月16日,我作为知青代表到县城参加了吊唁活动。吊唁大厅设在庐江电影院。上午9点40分,全县工农兵各界代表一千多人迈着沉重的脚步进入大厅吊唁,人们都流下了悲伤的泪。9月18日,北京天安门广场举行了百万人追悼大会。下午3点,我们在公社五千多人的追悼会场收听了北京的实况广播。

10月18日上午,我在泥河区礼堂听县委领导传达党中央华国锋主席“打招呼”的重要讲话。华主席传达了毛泽东主席生前的一系列指示,宣告党中央粉碎了王洪文、张春桥、江青、姚文元“四人帮”反党集团篡党夺权的阴谋。这真令人大吃一惊!在那闭目塞听的时代,谁能想象到会有这样惊心动魄的斗争?而这场斗争,决定了中国未来的命运。

10月25日下午,我们从广播里收听到北京一百五十万群众在天安门广场举行庆祝游行,欢呼粉碎“四人帮”的伟大胜利。次日下午,公社也举行了隆重的庆祝大会,锣鼓声、鞭炮声、乐曲声、歌唱声,红旗、横幅、标语、彩旗,人们的口号声、掌声、笑声,汇成了沸腾的海洋,这真是一个伟大的欢乐的节日!从此时起,祸乱中国长达十年的“文化大革命”结束了。

12月中下旬,我受派到县党校参加工农学习班,为期一个多月。学员都是本县的年轻干部,吃住都在党校。我们学习有关文件材料,揭批“四人帮”的罪行,听取县委书记孟富林做的关于第二次全国“农业学大寨”会议精神的报告,参加了庐江县隆重纪念周总理逝世一周年大会,还参加了庐江县农业学大寨会议,参观了一些先进单位,其中到县冶山苗圃的参观给我的印象较深。

冶山又叫冶父山,相传战国时欧冶子在此炼剑,据说这是我国最早的炼剑之所,故得此名。那天纷纷扬扬下起了雪,冶山山高林密,一排排高大的杉树从山脚直铺山顶。踏着白雪,沿着山间石路,我们快步登上了山顶。但见群山巍巍、林涛阵阵、翠竹青青、溪水潺潺。山顶一座古寺,白墙红瓦,古寺门前一个石凳,伴着一棵苍劲的古松。周围有一片银色的杉树在风中摇曳。极目远眺,群山绵延起伏,湖泊水平如镜,大地银装素裹,无限风光尽收眼底。冶山苗圃的人们经多年努力将一座荒山建设成了风景胜地,令人赞叹。如今,庐江冶父山已成了国家AAAA级风景区。

我们在党校欢度了1977年元旦。学员们举办迎新文艺演出,我编写并演出了一段揭批“四人帮”罪行的快板书。在党校,我认识了一位姓蒋的上海女知青,她是本县城关大队的支书。

县委党校学习班合影

2月1日,学习班结束回到天井,县里就任命我为天井公社党委副书记。算起来,我当大队支书刚好十个月。