醉舟 从自由的海难到“五月的蝴蝶”

从自由的海难到“五月的蝴蝶”

陈杰 撰

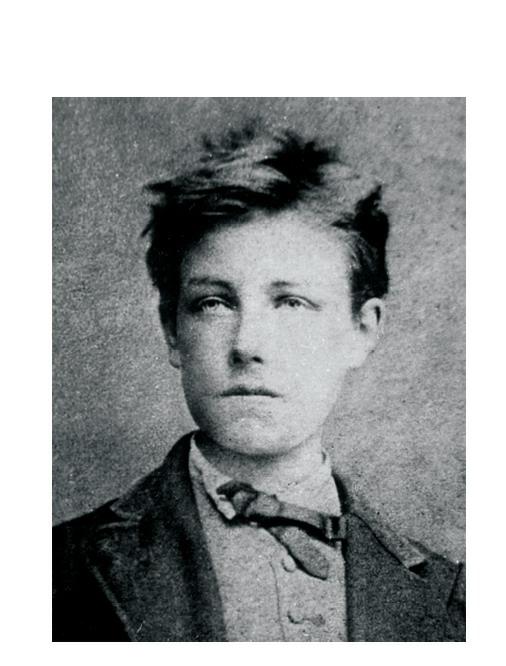

兰波肖像

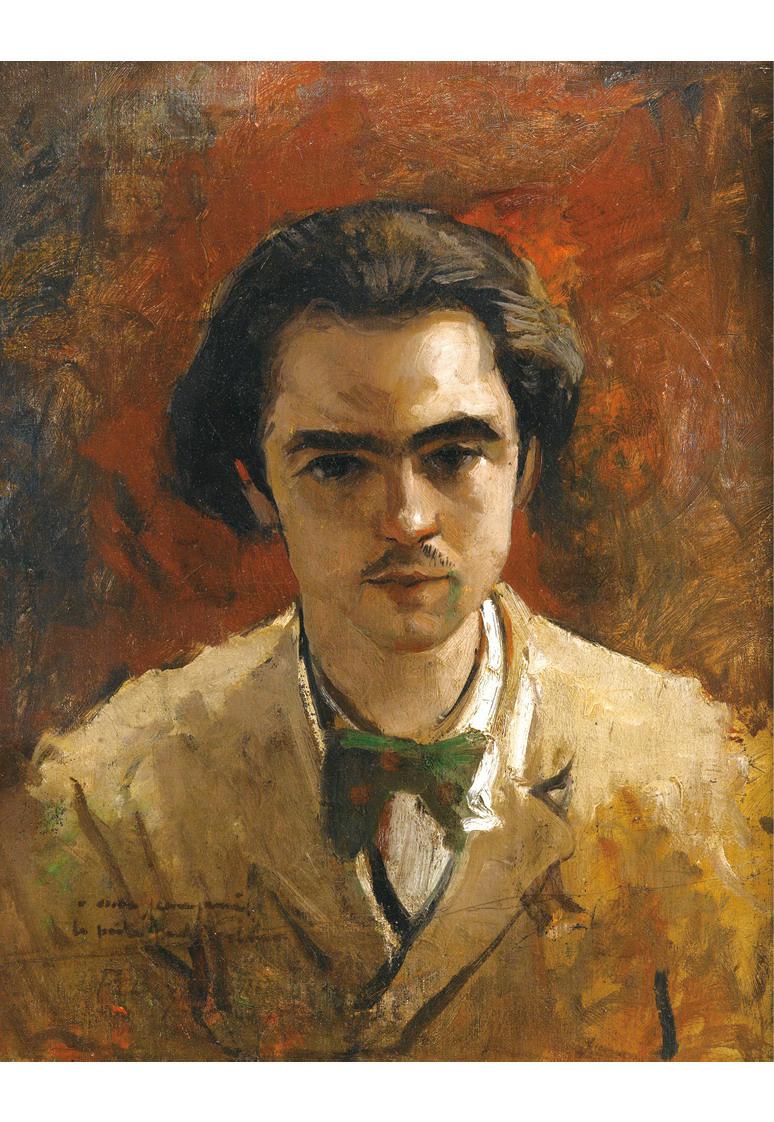

在法国诗歌的浩瀚星空里,阿尔蒂尔·兰波Arthur Rimbaud(1854—1891)无疑是最年轻气盛的那一颗星。创作上早慧的他几乎在十六至十九岁之间完成了自己的全部作品。尽管此后彻底告别了文学,甚至断绝了和文人圈的联系,但兰波的人生轨迹却并非一个法国版的“伤仲永”故事。学者倾向于从兰波的主动放弃里看到这位天才少年对于诗的体悟的升华:在1873年之后的他眼中,文字不再是诗的唯一载体,行走成了他体验生命真实的全新方式,足迹从此亦是诗篇。当然,对于后世而言的一大幸事,在于这个弃文学而去的兰波身边,有一个竭尽所能收集、整理和出版兰波诗作的魏尔伦;正是后者维系了一个缺席者在巴黎文学圈的记忆和影响。事实上,兰波在人生的绝大部分时间里都是一位孤行者,唯独在他诗歌创作最旺盛的那两年(1871—1873)有魏尔伦为伴。保尔·魏尔伦Paul Verlaine生于1844年,长兰波十岁,是波德莱尔之后一代的法国诗人里最重要的成员之一,其诗作以精巧悦耳的音乐性闻名于世,且成功地尝试了法语诗里罕见的奇数音节诗句。在结识兰波之前,魏尔伦在巴黎文坛就已经是新锐诗人中的领军人物,出版了《土星诗草》Les Poèmes saturniens、《爱情节日》Les Fêtes galantes和《佳歌》La Bonne Chanson这三部诗集。彼时尚为高中生的兰波也是他的读者之一,甚至向他寄去了书信和自己的作品,魏尔伦的回复也是热情洋溢:“来吧,快些来吧,亲爱的、伟大的灵魂……我们等待着您,我们渴望着您。”早前因为无法忍受母亲严苛的、威权式的家庭教育而多次尝试离家出走未果的兰波,终于在1871年深秋来到了巴黎,而他身上仅有的行李,便是自己的诗作,其中就有本文将要分析的这首传世长诗:《醉舟》。

巴齐耶绘魏尔伦肖像

《醉舟》Bateau ivre由二十五节四行诗组成,总共一百行,是兰波最长的作品。本文将主要针对它的开篇和结尾展开解读。首先需要指出的是,大气磅礴、被惊为天人的《醉舟》就主题而言并不是新颖的诗作。因为以船只自比来描写心境的做法在此前的法国诗歌里曾多次出现。比如高蹈派(12)诗人莱昂·迭科斯Léon Dierx的《孤独的老者》Le Vieux Solitaire:

我如同一艘没有帆架和桅杆的囚船,

热带龙卷风扫过后的碎片,

在寒日里无边的海上漂浮,

底舱里翻滚着金条。

海风曾在它的千个滑轮间咆哮。

无法操纵的故障船只,

潮水涨落时将它戏弄,徒劳地晃荡,

南方绿色大陆曾经的探险者!

它已经不再有任何水手

在桅楼上展帆高歌。

再没有一座灯塔向远方亮起它红色的星光;

它颠簸着,孤独地被弃在巨浪之上。

四周翻腾的海水将它卷入;

每一股浪都会冲走它腰间的一根横梁;

海怪们用它们白色的眼睛注视着

波涛下铜质的混沌幻景。

无力的残骸,随着浪潮漂浮,

满帆的巡洋舰将其无视,

失落的财宝,掠自奇幻国度的宝藏,

让船体依旧沉重。

这就是我,我心中的秘密,你会将它们

冲向哪个港湾,哪处礁石,哪个深渊?

这又有何干?来我这吧,卡戎,古老的牵引之舟,

摇着至尊长橹的沉默海盗。

陈杰 译

Le Vieux Solitaire

Léon Dierx

Je suis tel qu’un ponton sans vergues et sans mât,

Aventureux débris des trombes tropicales,

Et qui flotte, roulant des lingots dans ses cales,

Sur une mer sans borne et sous de froids climats.

Les vents sifflaient jadis dans ses mille poulies.

Vaisseau désemparé qui ne gouverne plus,

Il roule, vain jouet du flux et du reflux,

L’ancien explorateur des vertes Australies !

Il ne lui reste plus un seul des matelots

Qui chantaient sur la hune en dépliant la toile.

Aucun phare n’allume au loin sa rouge étoile;

Il tangue, abandonné tout seul sur les grands flots.

La mer autour de lui se soulève et le roule,

Et chaque lame arrache une poutre à ses flancs;

Et les monstres marins suivent de leurs yeux blancs

Les mirages confus du cuivre sous la houle.

Il flotte, épave inerte, au gré des flots houleux,

Dédaigné des croiseurs aux bonnettes tendues,

La coque lourde encor de richesses perdues,

De trésors dérobés aux pays fabuleux.

Tel je suis. Vers quels ports, quels récifs, quels abîmes,

Dois-tu les charrier, les secrets de mon cœur?

Qu’ importe? Viens à moi, Caron, vieux remorqueur.

Ecumeur taciturne aux avirons sublimes !

熟读高蹈派诗歌的兰波显然不会对这首作品陌生,诗中所呈现的巨浪掀翻船只、冲散船架、满目碎片的景象恰恰构成了《醉舟》开篇部分的高潮。除了迭科斯的这首《孤独的老者》,雨果《历代传奇》La Légende des siècles里的一篇《大海》,也描写了19世纪中期一艘著名的搁浅遭弃的邮轮“利维坦”。尽管题材并无新颖之处,但兰波却是以一种戏仿的方式来加以处理,这一点从题目的选词就可以读出端倪。《醉舟》的法文原题是“Bateau ivre”,“bateau”一词固然在法文里指代“船”,然而,依照法国的文学传统,入诗的“船”不能是过于日常的“bateau”,而应是格调更为高雅的诸如“vaisseau”“navire”这样的词。从这个意义上来看,把“Bateau ivre”译成“醉舟”,就有些违背了兰波为题目选词的原意。当然,作为中文译者的我们,会自然地认为“舟”比“船”更符合诗的语境。事实似乎也是如此,《说文解字》告诉我们,“古人言舟,汉人言船”;相较于“船”,先秦人使用的“舟”字的确更为古雅。笔者出于对题目经典译法的尊重,保留“醉舟”,放弃也许更忠实于兰波戏仿初衷的“醉船”。

现在让我们进入《醉舟》(13)开篇的6节诗。

1

当我沿着冷漠的大河顺流而下,

我不再感到被纤夫们牵引:

红肤人叫喊着将他们做了标靶,

赤身裸体钉在一根根彩柱上。

2

我并不关心整条船上的船员,

这些弗拉芒小麦或英格兰棉花的搬运工。

一旦跟我的纤夫们结束了喧闹,

大河便任由我漂向要去的地方。

3

在潮水狂怒的澎湃声中,

我,另一个冬天,比孩子更专注,

我奔跑!而解缆起航的半岛(https://www.daowen.com)

已承受不了更得意的喧嚣。

4

暴风雨祝福我在海上醒来。

比软木塞更轻,我在层层波涛上跳舞,

都说它是倾翻遇难者的永恒好手,

整十夜,不曾怀念桅灯那呆傻的眼眸!

5

酸苹果的肉对孩子来说更甜,

绿色的水渗透我的枞木船壳,

将我身上的蓝色酒渍和呕吐物

洗刷干净,还冲散了舵和锚。

6

而自此,我沐浴在大海

乳白色的,浸泡了星辰的诗篇中,

吞噬着青天;那儿,沉思的溺水者

时而落下,苍白而狂喜的漂浮物;

Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs;

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,

Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,

Je courus! Et les Péninsules démarrées,

N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.

Plus léger qu’un bouchon j’ ai dansé sur les flots

Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,

Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots.

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures,

L’eau verte pénétra ma coque de sapin

Et des taches de vins bleus et des vomissures

Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le poème

De la mer, infusé d’astres, et latescent,

Dévorant les azurs verts où, flottaison blême

Et ravie, un noyé pensif parfois descend,

这前6节可以视为诗人的一个自我解放过程。它以“大河”和“红肤人”所暗示的美洲大陆开篇并非偶然。就19世纪而言,这片与传统欧洲文明相对立、充满着野性和原始气息的土地激起了法国人的许多幻想。以美洲印第安文化作为背景和主题的小说十分畅销。比如法国浪漫主义前期代表夏多布里昂的著名小说《阿达拉》Atala,就在“序曲”里围绕着几条大河对北美的地理风貌展开描述。然而,稍稍揣摩一下就可以知道,这种自我解放带着一种被动的意味:因为无论“我”在诗句中是作为动词的主语还是宾语,本质上都是居于被动状态。比如第1行里的“顺流而下”和第8行里的“漂向”(14),第14行里的“在层层波涛上跳舞”,都是在潮水作用下的前行和跃动。只是诗里的“我”似乎无比享受,甚至可以说在这种被动状态下获得了久违的自由。第11行里“半岛”的法文原词“péninsules”在诗句中的位置更是从形式上完美地呈现了这种自由。因为《醉舟》统一地使用了亚历山大体诗句,而这种12音节的诗句在朗诵过程中会习惯性地在第6个音节之后作出停顿,法文里称这种做法为“césure”。显然,这样的停顿应当出现在一个词完结之后。然而,就“半岛”一词所在的那句诗Je courus! Et les Péninsules démarrées而言,第6个音节却是“Péninsules”,这个多音节词的首个音节是/e/,也就是说:这句亚历山大体诗的停顿出现在了一个词的中间,纵览整个19世纪的法语诗,这都是绝无仅有的现象;然而,它却完美地对应了“解缆起航”这一意象,因为不止船只,就连原本与陆地相连的半岛,也在潮水的驱动下“解缆”奔向自由。

随之而来的第4节明确地告诉读者,激起这段自由舞蹈的滔天巨浪源于一场“暴风雨”。然而,反常之处在于,对于“我”而言,暴风雨非但不是灾难,反而是一种“祝福”。第16行里提到了“不曾怀念桅灯那呆傻的眼眸”,意味着桅灯已不在,船只已开始遭到损毁。船身碎裂后的第6节是《醉舟》开篇的灵魂。起首的“而自此”,宣告了“我”的支离破碎。但对“我”而言,散裂恰恰成了一种彻底的解放。因为大海不仅不是敌人,反而是将“我”从束缚中解脱出来的庞大力量。碎裂后重获自由的“我”,浸浴其中。这一节里出现的“苍白”的“溺水者”呼应了此前描述的这场海难;然而,“沐浴”和“狂喜”这样的字眼却与之形成了强烈的反差。一边是可怕的溺亡,另一边是舒适的沐浴,两种看似迥异的描述指向的却是同样的事实:船毁人亡,沉入海中。但反差还不止于此:因为面对这幅死亡的景象,面对这场自然的灾害,人表现得出奇的冷静。比如“沉思的溺水者”这一表达:“溺水者”没有丝毫可见的惊恐,反而沉思,似是完全不在乎自身所处的绝境。作为观察者的诗人,表述的口吻也是云淡风轻,不为所动,这才有了“时而落下”:海难仿佛成了雨雪般的常态事件。此外,漂浮海面的溺水者也被抽象成为了“漂浮物”,兰波没有用“浮尸”或者“尸体”这样的字眼,死亡仅仅在“苍白”这个形容词里得到了体现。但紧跟着“苍白”的,却是“狂喜”。由此可见,这场作为神的“祝福”的海难,帮助“我”告别了属于“纤夫”,属于“弗拉芒小麦或英格兰棉花搬运工”的那个日常的、世俗的世界。只有和这个世界象征性地诀别,只有“我”这艘醉舟彻底散架,才有可能沐浴在诗的海洋,才有可能重获新生。这也解释了为什么大海罕见地被描述为“乳白色”。用“乳白”替代了“海蓝”,似乎暗示此处“浸泡了星辰的诗篇”的大海有着某种哺育的作用。换句话说,这片制造死难的海同时也是孕育生命的诗。生命和死亡之间的切换贯穿了整个第6节。或许我们可以将这场特殊的海难称为“沐浴式的溺亡”,它还原了生命的初始阶段。风暴中的“我”回到了胚胎状态,在缪斯的子宫里接受诗的羊水滋养,这片乳白色的海,哺育的大概就是兰波所说的“通灵人”。

现在我们来阅读全诗的最后3节:

23

然而真的,我泪流不止!黎明令人心碎。

所有月亮都残忍,每个太阳都苦涩:

尖酸的爱情以醉人的昏沉使我浮肿。

哦,让我龙骨爆裂!哦,让我融入大海!

24

如果我渴望一片欧洲的水,那就是一个

又黑又冷的水塘,那儿蹲着一个孩子,

满腔悲伤,朝芳香的黄昏放开一叶

小舟,脆弱易碎如一只五月的蝴蝶。

25

浸浴在你的疲倦中,哦,波浪,

我再也不能紧随棉花搬运工,

不能经受信号旗和火焰旗的骄傲,

也不能在囚船可怕的眼睛下划桨。

Mais, vrai, j’ai trop pleuré! Les aubes sont navrantes,

Toute lune est atroce et tout soleil amer.

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.

Oh! que ma quille éclate! Oh! que j’aille à la mer!

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache

Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé,

Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,

Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,

Ni nager sous les yeux horribles des pontons!

这场象征着重生的远航,终究回归了现实,迎来了冰冷的结局。我们首先读到的,也许是兰波对于黑夜的不舍。宣告白昼将至的黎明“令人心碎”,而月亮和太阳这两个象征着光亮的意象也是或“残忍”或“苦涩”。兰波始终是一个沉迷黑夜的人。如上文所说,暴风雨之后的“我”回到了胚胎状态,回到了那个不透光的、属于缪斯的子宫,在绝对的黑暗里接受诗的滋养。兰波偏爱黑夜的原因还在于黑夜孕育生机。同样是在《醉舟》的结尾部分,有两句被许多人传诵的诗:“你是否就在这无尽的深夜里沉睡,流亡?/百万金鸟,哦,未来的生机?”Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles,/Million d’oiseaux d’or,ô future Vigueur?对兰波而言,生机是金色的。金这个元素,在他的诗里地位超凡。比如他把诗歌创作比作炼金术。兰波有一部著名的散文诗集名为《地狱一季》Une saison en enfer。在集中那篇著名的《词语炼金术》Alchimie du verbe里,我们能读到这样一段文字:“我写下寂静,写下黑夜,那无法表达的,我记录下来,那种种眩晕,我固定下来。”J’écrivais des silences,des nuits,je notais l’inexprimable.Je fixais des vertiges.这段话颇有启发性,兰波把“黑夜”和“眩晕”等价起来。也许因为黑夜,是理性的光芒消逝的时刻;黑夜,不适合思索;黑夜,是谵妄的季节。无独有偶,在《地狱一季》里,这首《词语炼金术》正是被兰波归入了一个叫做《瞻望》Délires的系列,作为这一系列的第二篇出现。

“哦,让我龙骨爆裂!哦,让我融入大海!”这句绝望的嘶喊道出了“我”所期望的结局:船体粉碎,融入大海,让海难带来的自由得以延续。然而,诗人依然不可避免地回到了那个沙勒维尔Charleville(15),少年梦开始的地方。他是一个对着城市里的水塘幻想着大海,憧憬着远航的孩子。同时,我们又可以看到,这叶黄昏放下的小舟无比脆弱,如同“五月的蝴蝶”。如果说“蝴蝶”可以象征美好却脆弱的事物,那么“五月”的背后又有何深意呢?《醉舟》写作于1871年的夏秋之交,而同年的5月,巴黎公社宣告失败。这场革命仅仅持续了两个多月,在5月21日至28日间遭到政府军队的镇压,史称“血腥一周”。少年兰波和当时绝大多数成名作家,如福楼拜、乔治·桑,甚至左拉都不一样,他对于巴黎公社抱有极大的情感和立场认同。事实上,这种推翻一切的革命行为和他大开大合的诗歌风格也有许多相似之处。只是在他写作《醉舟》之时,革命已经宣告失败。它就像是那场在暴风雨中做过的远航的梦,激情退却之后,终究还得回归现实。梦想的小舟脆弱易碎,如同那只“五月的蝴蝶”。

在全诗的最后一节里,“棉花搬运工”呼应了开篇;指示航向的骄傲的“信号旗”和“火焰旗”,似乎也意指出海前的准备。然而,少年面前已经不再是一艘能够起航的海轮,而是“囚船”ponton。那是一种19世纪用来关押囚犯的废旧船只;和巴黎公社也有关系,因为当时有不少革命者被关押在了这样的囚船之内,“可怕的眼睛”指的也许就是船上的囚窗。对于诗人兰波而言,“囚船”无异于关押理想的地方。在囚窗的注视下,十七岁的少年是否还有扬帆的勇气和可能。答案是肯定的,1871年年底,兰波终于离开了家乡沙勒维尔,带上了这首在囚窗注视下完成的《醉舟》,来到了巴黎。从此,法国少了一个在水塘边沉沦的北方少年,迎来了一位从缪斯的子宫里脱胎而生的天才诗人。

《1871年5月的巴黎街头》

马克西米利安·吕斯(Maximilien Luce)作