第三期

一、世苑的创设

民国十七年至二十七年──四十一岁到五十一岁,是我佛教改进运动的第三个时期。这个时期的发动,应该从世界佛教运动说起。世界佛教运动,即是佛法救世运动。这种运动,是我佛教运动中一贯的宗旨,在前二期中早就有这种趋势,不过当时我想先把中国的佛教复兴起来,用作世界佛教运动的中心和基础。

到了民国十三、十四之后,我的思想上有点转动,觉得中国革命了十多年,政局一点也不能安定下来,因此政治没有一定的轨道,社会没有一点的趋向;中国的佛教之设立团体,也不过做些应付当时环境的事情,没有确定实际办法可以建树;所以民国三四年间造的《僧伽制度论》,已经不适用于当时了。

由于国家没有一定的政治和社会制度可依据,想复兴中国佛教,整理中国僧寺,是不可能的。中国各派政治的兴仆,都是受了国际思潮的迁动,故我当时有应先着手世界佛教运动的理想,先使欧西各国优秀人士信解于佛法,把他们做人立国的思想和方法都有所改变,中国的政治和社会才可安定,中国的民众亦因欧美的信仰佛法而信仰。如果这个从大处着手的运动成功,那么建立中国的佛教就有办法了。在民国初年,中国随世界各国走上了民主立宪的阵线,所以中国大众都共认为要建立一个民治的国家,就可马上复兴起来,什么问题都解决了!但到了民国七、八年至十三、十四年间就不然了,新的主义纷纷抬头,如苏联则为共产主义国家,意大利则有法西斯主义的产生,德国、日本也走上了法西斯主义的趋势,中国则被各种不同的政见牵动了,有主张改采共产主义的,有主张仍行民主主义的,也有主张采取法西斯主义的,中国政治既然随着世界各国政治的趋向而飘摇不稳,想改进佛教,自然也找不着一个适应的办法。

在各种不同主义中,孙中山先生的三民主义不但能够适应中国的环境、风土和民情,同时能采各主义的长处,舍去他的短处,民权主义采有民主主义的优点,民族主义采有国族主义的长处,民生主义采有社会主义的思想。可惜因当时局面的纷乱,三民主义的范围仅局于广东一隅,未能在中国普遍实行,而其他各党各派的纷歧思想,形成了互相仇视、互相倾轧争夺的趋势。

当时,我觉得无论那种思想也好,不外乎社会主义──共产、全体主义──法西斯、个人主义──民主。在主义虽各有不同,但都各有一共通点,无论做人立国,自个人阶级至民族国家,总为一种斗争,发展自己而统制他人,以自己的阶级获得了政权而统治其他一切阶级;以发展自己的国家民族而统制别的国家民族;以个人或团体的资本,压迫剥削他人而获取自己的利益。无论做人立国,都以自己利益为前提而竭力侵略他人,结果只有走上战争一途。如果这种国际趋势不改变,中国想实行三民主义是很难的;在世界这样的纷扰不定中,中国想得到安宁也是不可能的。如果把佛教传到世界各国,能够从做人立国的思想根本改造,使他们知道万有皆从众缘所成,没有孤立存在的个体,想得到个人的利益,要从大众的利益做起,大家得到利益则个人自然亦得利益;不特人与人间要相资相成,阶级与阶级、国家与国家、民族与民族间,也要相助相益,不应有你死我活的争斗。要是以这种真理去感化世界人心,感化有思想学问的领袖,改变他们做人立国之道路,从这做人立国的思想,解除了世界纷乱的因素,取得真正的世界和平,中国才可以安宁,佛教才有昌明的日子。

在这种意义之下,我就准备到欧、美去一趟,一方面实地考察欧美的政治、经济、宗教等状况;另一方面向思想界的领袖学者们宣讲佛学。故当时曾集有几个人研习英文,打算组织一个团体同去,后来因为机缘不就,故改为设法以我个人先去出国。民国十四年间,我就做着这种准备。民国十五年到南洋,就有由南洋以赴西洋的企图,后来得了热病回沪。国民革命军已到了长江流域,在时局动荡之下,仍作赴欧美之准备。十六年,曾得胡子笏、杨性诚居士赞助;秋间蒋委员长短期下野,回到奉化休养,约我到雪窦寺住了几日,我顺便把出国的意思告诉他,承他力予资助。十七年春,我就把住持不久的厦门南普陀寺与闽南佛学院交由芝峰、大醒代理,到夏间就放洋去外国了。在那时候,国内经国民革命之后,佛教时在风雨飘摇中。出国前,蒋委员长约我到南京会见,由他介绍的关系,访过党国当局多人,我觉得全国应该有个佛教会之类的组织。但当时的蔡元培先生等,认为民初的信教自由,此时已失其效,对于宗教不便提倡,以先设佛学会为宜,因为佛学会是研究学术的机关。我在南京许多要人提倡中,讲了三天佛陀学纲,乃发起成立中国佛学会,并设立佛教办事人员训练班,预备我第二年返国后,应发表次年召开全国佛教代表大会,把中国佛教会组织起来。

把佛学会的会务办得有点头绪之后,即回上海作欧、美之游。我此行重在考察与宣传,这在《海潮音》及《寰游记》中已说得很清楚。在法国巴黎时,发起世界佛学苑,发表宣言书及组织计划,在英、德、意各地都设有通讯处。法国朝野人士颇热心赞助,在德国柏林时,法国电邀我回到巴黎,商议在巴黎送一地皮与我做世苑的苑址,建筑和开办费等由我担任筹集。当时因经济尚无把握,声明待返国后再作接收与否之决定,遂由法而渡美。

民国十八年回国后,曾为世苑筹备经费之规划,因机缘相左,经过数年,尚无头绪。于是把巴黎的捐地辞却,想先在中国建立世苑的中心,将来慢慢才推广欧、美去;但最大的困难,还是经济问题。

民国二十年在南京接管佛国寺,打算以该寺为世苑的地址,曾和戴院长等商及,极蒙赞成;曾与在坐的李子宽居士等,印布筹集基金捐册,进行稍有头绪。不幸长江大水灾发生,又继以“九一八”的事件,国内情形骤然起了很大的变化,政局因之分裂动摇,蒋委员长又作短时下野,世苑经费的筹备亦无形中就陷于停顿了。从此,历年都在暴力侵略之下,更加无从建立,决意先为局部的筹设。整个世苑底目的,在综合世界的佛教,研究成世界的佛学,实现为世界的新佛教,故有依教、理、行、果四门的计划:

(一)教:从佛陀所遗留下来的佛寺塔像及文字经典,向东西各国搜集,设立法物馆、图书馆,作为研究所根据的教。(二)理:如南方的小乘教理,西藏的大乘教理,中国的综合教理,欧美以新方法研究的佛学,都一一加以分类的、比较的研究。(三)行:包括律、禅、密、净诸修行的法门。(四)果:果是依教理而修行所得的结果,如信果的信众,和戒果的僧众,以及定慧果的贤圣众。故世苑是把世界凡足以为研究根据的教理,依之修行证果,而树立世界的佛教为目的。从这整个计划为局部进行,曾在冠以世界佛学院的名称下,拟以雪窦寺为禅观林,北平柏林佛学院为中英文系,闽南佛学院为华日文系以资联络;而实属世苑系统的,唯专为研究汉藏文佛学的汉藏教理院,及武昌佛学院改设之世苑图书馆。

汉藏院的发起,系十九年我来朝峨眉的时候,刘军长有派僧入藏留学之议,我主张与其派僧入藏,不如就地设立汉藏文佛学院招僧学习为宜。至二十年,就正式提出世界佛学苑汉藏教理院名义,积极筹备。至二十一年秋季来举行第一班开学礼,同时,武昌佛学院改为世苑的图书馆,亦在是秋开幕。这就是我关于世界佛学苑的世界佛教运动。

二、教会的演变

前面我已经说过,在民国十七年出国之前,我先在南京设立佛学会,并发表在次年开全国佛教代表会议,组织中国佛教会。哪晓得在我未回国前,内政部长薛笃弼,订立了管理寺庙条例二十一条,对于佛教有如日本对中国所提出的二十一条的苛刻,有把庙产全部充办社会公益的趋势。故由代我经办南京之中国佛学会的谢健、黄忏华等居士,会同上海的江浙佛教联合会,商议火速把中国佛教会组织起来。当时在佛教存亡的生死关头之下,全国僧众都感到有整兴佛教的需要,如印光法师等也拟出整理僧伽制度的方案。

在我未返国前,已在上海草草开了一个佛教代表会议,到有十七省代表,都由在上海的各省佛徒集合而成,拟定章程,呈请党部及内政部备案。但在当时的情形,很难有批准的希望,故以王一亭居士和我的联名函,由王一亭居士亲见蒋主席,批交行政院谭延闿院长,命令内政部准予备案,但仍未得党部批准;中国佛教会起初是如此勉强成立的。成立会虽然开过,我回国后开执监会议,被推为九个常委中的一人。

从十八年下半年至二十年上半年,为我参加中佛会的时期。中佛会成立后,呈请把内政部的管理寺庙条例,改由立法院另议条例。当时立法院法制委员长焦易堂氏,曾征询我的意见,我主张以佛教会为整理振兴佛教的机关,草有“佛寺管理条例”,作为立法院的参考。可惜立法委员中明了佛法及我的佛教改进建议者甚少,经过几次开会的结果,大都认为佛教是封建迷信的遗物,以暂让他自生自灭的意思,而制定为寺庙监督条例,经立法院三读通过,于十九年公布,取消了内政部的管理条例。此监督条例的内容,一方面将佛教原有的习惯保存;一方面责令兴办社会慈善事业。我初时看到法制委员会的条例草案,每条中都有教会二字,逮议决时,都把教会二字眼取消了;后来公布的不知怎样又有一条留着教会二字,中国佛教会方有了一点根据。

监督条例公布后,庙产兴学仍热烈进行着,中央大学的教授们,有组织庙产兴学委员会的,发表宣言做公开活动。全国僧众在监督条例保障之下,仍惶恐不安,故十九年冬,我在中国佛教会决议,二十年夏召开扩大的代表大会,不特包括各省区代表,且蒙藏佛教领袖,及四大名山、佛教学院等都派代表出席。这次盛大会议的结果,我有几个重要提案得到通过,即席筹定经费。办事处由我与仁山法师、王一亭、谢健居士等接管,搬去南京,并筹备佛教办事人员训练班,我就在南京常驻会办事,一方面宣讲佛学,一方面进行向党部立案及保护与改革的运动,办理二个月,已有相当的基础。当时首都开国民大会,我拟就了保护寺产的提议,由班禅所派代表在会中提出,获得通过,送由国府蒋主席公布施行。内中有云:“凡寺产任何机关团体不得侵占,如有侵占,即以法律制裁。”

因此,庙产兴学即无形打消。可是一般的寺僧都以为有了政府的明令保护,对于佛教会的事业,大可不必进行,中佛会的内部遂发生障碍,以前承认的经费亦不肯缴,仍主张佛会移沪。我因宣布辞职,从此不愿预闻会务,会中虽仍列我的名字,但我始终未出席任何的会议。

到了二十三年,少数人把中佛会三级制改为两级制,各省群起反对,投诉内政部及中央党部。二十四年,中央党部之民众训练部觉得中佛会须加整理,指导处张处长商心梵居士,修改佛教会章程,主张僧众居士分别组织。草案未发表前,曾抄一份征询我的意见;我觉得如果分别组织,“中国佛教会”名称太泛,应改为佛教僧寺会和另设佛教居士会,章程要改简单。如不分别组织,居士名额少一些亦可。我的意见未蒙接纳,即行发表,民训部责成中佛会在京开理监会,并约我必须赴会,谓中国在国难中,不同的政见已统一起来,佛徒更应舍除我见,真诚合作。要由中佛会在南京开的理监事会,召开全国代表大会,而代表的产生,主张由我和圆瑛各介绍一百名代表,呈部圈定半数作为出席的代表人数。可是圆瑛阳奉阴违,回沪后即不履行部令,一方面设法阻挠,一方面仍在沪开了少数人操纵的代表会,另订修正章程呈民训部、内政部批核,直到去年方叠经核改批下,故这几年的中佛会,已失了办事的凭借。加以京、沪沦陷,势成停顿。去年内政部公布的章程,容纳二十四年的修正点甚多,大致可用,惜沪办事处已失作用,而我在渝设立临时办事处,亦不过便于后方通讯而已,虽有修正章程,亦无从发动。(https://www.daowen.com)

又我于二十年,根据寺庙监督条例,曾提议过组织“僧寺联合会”,而“佛教僧寺会”的名称亦是我提出的,但这些皆未曾实行组织过。

二十二年春间,曾提出“佛教青年护国团”办法,以赴救严重之国难,即提及出家僧众办救护看护等事。后来请训练总监部,免僧普通兵役,另受救护等训练,即为现今各地僧众救护队的滥觞。

三、僧制的新议

僧制新义的提出,大概是民国二十年在闽南佛学院的时候,原题为“建设现代中国僧制大纲”,简称“建僧大纲”。因为当时感于立法院所定、所公布的寺庙监督条例,其用意似在让佛教自生自灭,政府采不管不理的态度,而以一般佛教徒组合的佛教会来改进佛教亦办不到。因多数是要被整理的旧势力,以被整理者做整理的工作当然不可能,故只可根据教理,重新另建僧制,而订与《僧伽制度论》依据原有僧寺者不同的“建僧大纲”。其要义大概是这样:

(一)以现代中国为范围:僧制为僧伽所依据的法制,大至弘宣教化,小至个人行为,悉皆以此僧制为准绳。现代的僧,当然要依现代的时势所宜,而不必泥用古代僧制的;原来制度这样东西,是有时代性的。中国:以现代二字还很普遍,这里加上中国者,只是限于中国而言,而且连蒙、藏亦未包括在内。

(二)僧之定义:僧既为佛教中出家和合众之专称,则僧即须对于佛法能真诚信仰,切实了解,并实行佛法,住持佛法,宣传佛法,使世间上之佛教日臻发达,以达到利人济世之目的。

(三)僧格之产生及养成:1.以三宝之信产生僧格:⑴信法,⑵信佛法,⑶信佛法僧。2.以六度之学养成僧格:⑴僧格成就首须舍俗,须将一切世间俗乐舍离,即为之施;复能将一切俗乐之习洗净,即为之戒;由学此施、戒,方可以发生僧格。⑵佛法中说能修行出家法者,即可为“出尘上士”,行出家法,要不为世间一切恶法所摇动,这样须学忍辱。真实的要具足僧德,又须精进修习戒定慧等,才能够增长僧格。⑶僧格发生增长;继之以修定而得禅悦之乐,由修慧──闻思熏习──而得法喜之乐,于是信心坚固,僧格养成。

(四)前议改建僧制之评判:对旧时《僧伽制度论》《僧制今论》《佛寺管理条例》,支那内学院及大勇等主张返归佛世的律仪,都一一加以评判,因为这些办法,均思根据原有的僧寺制度而改设者,其中虽都有具体的理论办法,但在事实上、环境上,皆难以通行。

(五)今议创设之现代僧制:第一,即须精取慎选少数有高尚僧格的,制成以下的僧制:

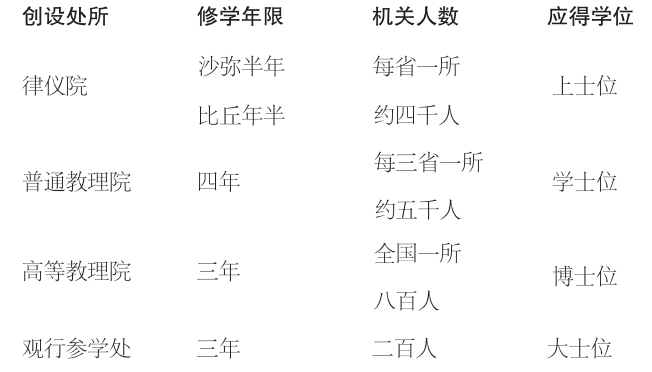

1.学僧制,亦名比丘僧制,约一万人,分四个学级,修学十二年,为具足学僧之资格。表列如下:

2.职僧制,亦名菩萨僧制,就是修菩萨行之僧,全国约二万五千人之数,以五种机关摄之:⑴布教所,⑵病院、慈幼院、养老院、残废院、赈济会等,⑶律仪院、教理院、及文化事业等,⑷教务机关,⑸专修杂修林。

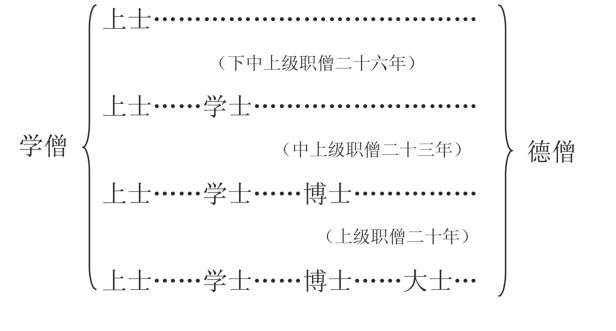

3.德僧制,亦名长老僧制,这种制度,宜行于山林茅蓬,可以合许多茅蓬为一处,成立专修林或杂修林。兹更将以上三种僧制学级会次列一表以明之:

(下中级职僧三十年)

上表乃以三级僧制而立,由学僧以至德僧须经四学级或三学级方至德僧位。但有博士、大士学级,可以不经下中职僧而至德僧位者。兹以德僧上中下三级复各分三级成九品,上下级职僧限于得学士位二十年以上者,上中级职僧限于得博士位十五年以上者,上上级职僧限于得大士位十年以上者,其中任林长之资格,须得大士位满二十年以上者,方得充任。

我当时对于学级的编制,以现在中学生的学年作标准,十八岁即高中毕业,亦即成年时期,已有自主的抉择力,对于佛法如有认识,由认识起信仰而自由出家,出家后即受沙弥戒,依戒实行,二十岁可受比丘戒,这两年的期间,专门研习戒律及僧徒应有的普通常识。这阶段毕业后,即称上士,如不再求深造者,即可停学办事。求高深学识者,则进一步入普通教理院四年──如本院一般──其程度等于大学,毕业后可称学士,成为一中等僧众,做布教等工作。再求深造,可入研究院三年,如大学之研究院,毕业后则为博士,成为高等僧众。过此三年,再作三年的修习──如西藏考得格西后,再经三年茅蓬静修一般──初二年学戒,次七年学教是闻思慧,次三年修行是思修慧,如是修学十二年,闻思修三慧,戒定慧三学才完备。在这十二年修行的期间,都叫做学僧;比丘戒是学僧共守的规则,故要完全实行比丘戒,过着比丘戒的生活。

十二年的教程学满后,即得大士学位,应受菩萨戒,进入职僧位──职僧即职务僧,一名菩萨僧。前面说的学僧,即比丘僧。职僧以“弘法是家务,利生为事业”──布教及办理慈善文化教育等事业。

由职僧到年老时为德僧,即道德成就的长老僧,可受僧俗信徒的供养,自己专做修证工夫,以为修习僧之依止,及起人民的信心。以上所说的僧众数量不必多,全国能有一万学僧,二万五千菩萨僧,数千德僧就够了。能如此把僧伽地位提高,佛法就可以普及民间。

民二十年,我于佛教会提议的教育方案,多与“建僧大纲”中的学僧制相符。后来内政部训令佛教会办理僧教育,佛会曾拟办法呈部,被×××斥为不合法,而宣布其所订办法,与我的提议亦颇符合。曾作有评论,大意云:“正规的建立新的僧制,佛教教育即照我的建僧大纲的办法,由政府协助,就原有僧众中,考取可入律仪院修学。若德学兼优者,可推选为菩萨僧,受世人推重的长老,选做德僧。若原有僧众中,既不能做学僧,也不能当职僧者,则使之受补习教育半年或二年,以求获得与律仪院相等的程度。倘连补习院亦不能考上者,索性将他淘汰,提出一部分寺产,分养老院、残废院,俾安置一切年老及残废者。其余无信心、无戒、无行者,即迫令还俗,设工厂、农场收容之。”×××的办法,复经过内政部等数度会议,都感不到兴趣,就无形中停顿下来,始终未见实行。