第8章 演出的结构

孤立的事物会变得很难理解。

——鲁道夫·斯坦纳

一切艺术都在不断努力追求音乐的境界。

——W.佩特

支配宇宙万物和地球生命的基本原理以及给音乐、诗歌、建筑带来和谐和节奏的原理也构成了结构定律,这一定律会在不同程度上适用于每一台戏剧演出。定律中与演员的技艺最直接相关的原则,此前已一一做了介绍。

现在,要通过莎士比亚的悲剧作品《李尔王》(The King Lear)来对下面所说的所有定律进行证明。选择这部作品的原因是剧中有很多东西可以实际运用这些定律。我有一个个人见解,并不一定正确,但我们应该缩小莎士比亚剧作与现代戏剧的距离:为了加快节奏、增强驱动力,应当缩短篇幅,甚至调整戏的顺序。不过,考虑到本章的目的,这里就不对此类改编做详细说明了。

同时,本章将努力缩短演员与导演的心理距离。一个好演员应当像导演一样以宽广的、包容的观点,从全局的角度看待演出,只有这样,他才能让自己的角色与整个演出完全和谐。

结构的第一条定律是三段式定律。每一部优秀的剧作中都存在着善与恶这两大原始力量的激烈对抗,正是这种对抗让作品有了鲜活的生命力;它是一种冲动,也是一种驱动力,是全部情节结构的基础。但,这一斗争最终必然归结为三个部分,即情节的发生、发展和结局。无论什么样的剧作,无论其结构如何复杂,都必然遵循这样的过程,因此都可以分为这三个部分。

当李尔的王国还是完整的,恶势力还比较被动的时候,故事明显处于第一阶段。向第二阶段转变的标志是破坏活动的开始,当破坏活动形成影响力,悲剧达到顶峰时,转变便完成了。故事发展到结局是进入第三阶段,恶势力摧毁了所有人,毁掉了他们周围的一切,然后消失了。

三段式定律与另一个定律密切相连,那就是两极性定律。任何真正的艺术品(在我们的例子里就是一场充满灵感的演出),从原则上说,其开始与结局是——或者说应当是——彼此对立的两个极端。第一部分的所有主要特质到最后一部分时必须变成相反的特质。当然,一出戏剧的开始和结局不能简单地定义为第一场戏和最后一场戏,通常,开始和结局都包含了连续的几场戏。

从开始的极端朝着结局的另一个极端变化发展的过程是在中段发生的,这种转变便是第三个结构定律。

掌握了三段式、两极性、转变这三则紧密相连的定律,导演和演员们会有很多收获。遵循这些定律,他们的演出可以达到比美学上的美感与和谐更高的境界。

比如,光是从两极性这一点来看,对比总能使演出避免单调乏味而富有表现力,也能加深两个极端所具有的意义。艺术和人生一样,当我们通过真正的对比来看待一件事物时,我们会做出不同的评价,形成不同的理解,产生不同的体验。想一想这类相对的概念,比如,生与死、善与恶、精神与物质、真实与虚假、幸福与不幸、健康与疾病、美丽与丑陋、光明与黑暗;或者更具体的现象,如长与短、高与矮、快与慢、连奏与断奏、大与小等。如果没有这种对比,也许我们就无法抓住其中任何一方的本质。不得不说,开始与结局之间的对比确实是构成一台优秀演出的精髓。

那么,让我们来深入探究一下两极性的实例。以《李尔王》这部悲剧的开始与结局作为两极,暂时忽略中间过程或转变阶段。

充满传奇色彩的李尔王国出现了,恢宏、灿烂、富丽堂皇,但又有些黑暗、阴郁,笼罩着专制的压迫气氛。尽管疆土大到似乎一望无际,但它又像是一座巨大的堡垒,与世隔绝、大门紧闭。整个王国都围绕着一个中心,这个中心就是李尔自己。李尔倦了,他感到自己已经与这个王国一样古老,他渴望和平与宁静,常常说起死亡的话题。静谧和静止束缚着他的整个环境。恶势力假装屈服、顺从,不动声色地从李尔困顿的精神世界逃了出来。此时的李尔还不懂得怜悯,还不能分辨善恶。在他的世俗威严下,他既没有敌人,也不渴望朋友。他毫不关心人的精神价值。大地为他献上了它的所有宝物,磨炼了他的钢铁般的意志,教会了他如何统治。他独一无二,不容忍任何人与自己平起平坐,他就是王国本身。

现在你应该能够看到这部悲剧的开篇了吧。那么,与此相反的结局是什么呢?

我们都知道在李尔的专制王国里发生了什么。国土支离破碎,政权倒塌,国家灭亡。“成荫的森林、肥沃的平原、水产丰富的河流、广阔无垠的草原”已不复存在,取而代之的是凄惨悲凉的一片荒芜。裸露的岩石和营帐替代了城堡内富丽堂皇的大厅和房间。起初的死一样的沉寂如今变成了战争的悲鸣和刀剑的撞击。隐藏在忠诚面具下的恶势力终于露出了它的真实面目:开始时俯首称臣的高纳里尔、里根、爱德蒙、康华尔,如今表现得铁石心肠、冷酷无情。对于李尔来说,世俗的生活已经不再重要。痛苦、羞愧和绝望让他的意识底线彻底崩塌;直到现在,他才懂得了倾听,学会了明辨是非。他的粗鲁冷酷的意志变成了强烈的父爱。李尔再次成为中心,但这时的他已是新世界里的新李尔。虽然他与以前一样独一无二,但现在他所处的是绝望孤独的境地。曾经的统治者变成了无力反击的俘虏,变成了衣衫褴褛的乞丐。

这就是开始与结局之间的结构:通过两部分的对比完善来对彼此进行阐释。观众在看到演出的结尾时会再次回想起开始时的画面,而唤起这种回忆的就是两极性定律。

至于如何运用两极性定律,自然完全取决于导演以及与他共事的人。例如,在既庄严又阴郁、黑暗的开始部分可以选择压抑的气氛。演出中随时会响起的音乐能增强这股阴郁的力量。舞台布景可能会采用大而沉重的建筑形式,使用深紫色、深蓝色、灰色。相应地,可能会选用材质比较硬的简单服装与布景的建筑风格及颜色搭配。再进一步,微暗的灯光也会有助于营造这种氛围。导演可能会要求演员们在舞台上保持适中的表演节奏,动作简洁、结构良好且明确;要求演员们像雕塑一样组成紧凑、庄重、不变的画面,嗓音极为微弱。(依据鲁道夫·斯坦纳的解释)悲剧开始部分的表演节奏可以相对较慢,并使用停顿。类似这样的方法可以为制造演出首尾的对比效果做较好的铺垫。

结尾虽然仍是悲剧的,但主导氛围和音乐却可以是令人振奋的。更明亮的灯光、更能营造出空间感及空旷感的平面布景、黄色和橙色、更为轻便的服装、没有停顿的更快的节奏、更加自由的动作、更为灵动的舞台画面,这些选择都能使演出的结尾与开始形成鲜明对比。

如果想让演出的结构更为完整,导演和演员们还须在作品的大框架下寻找细节上的对比。

以李尔在荒野上的三段台词为例:

“吹吧,风啊!胀破了你的脸颊……”(第三幕第二场)

“衣不蔽体的不幸的人们,无论你们在什么地方……”(第三幕第四场)

“唉,你……还是死了的好。”(第三幕第四场)[1]

在你的想象中反复表演上述三段台词,你会发现它们有三种不同的来源。第一段台词在李尔反抗大自然的规律时如暴风雨般从他的意志中喷涌而出,第二段台词来源于他当时还极少意识到的情感领域,第三段台词是他在试图洞察人的本质时有所理解而后思考出来的。

第一段和第三段是意志与思考形成的对比。在两段台词之间,由情感而发的第二段台词成为过渡的纽带。导演与演员会运用不同的表现手法来使观众体会到对比的效果。导演会提出不同的舞台调度。演员会有不同的动作和台词[2],同时每次都会以不同的心理状态去驾驭相应的台词。

在悲剧的两个主人公李尔和爱德蒙的并置中可以发现一种不同的对比。一开始,李尔是掌握一切特权的世俗独裁者的形象。与之相反,爱德蒙是葛罗斯特的私生子,无人知晓,被剥夺了所有特权;他从人生的起点就一无所有,他本身就是“不存在的”。李尔在失去,而爱德蒙在得到。到了剧尾,爱德蒙恢复了荣誉、权力,获得了高纳里尔和里根的爱慕。他成了“无所不有”,而李尔变成了“一无所有”。他们在处境上的逆转再次形成了对比。

但,这种两极性真正的意义是更高层次上的。整个悲剧在最后与开始形成了对比,从世俗层面到追求精神层面,其价值重新得到了评估。“无所不有”与“一无所有”也拥有了不一样的意义:李尔在世俗层面的“一无所有”最后成了精神层面的无所不有,而爱德蒙在世俗上的“无所不有”最后成了精神上的一无所有。

导演与演员们可以很容易地找到表达这种对比的方法。开始时,李尔可以使用强势的、有塑形特质的动作和语言(沉重,但高贵、庄严);相反,爱德蒙的表演和语言可以有从容、轻盈的特质(不是崇高的、令人振奋的特质,而是稍微带有狡猾、阴险的色彩,给人一种假谦虚、不愿出风头的印象)。在移动时,爱德蒙可以贴着墙壁,藏在阴影里,千万不要占据舞台的显眼位置。最后,当整个悲剧升华至更高层面时,两个主人公可以调换特质。李尔的特质变成了崇高的、高贵的、令人振奋的轻盈和从容,而爱德蒙的特质变成了沉重、粗鲁、无礼且声音粗暴。

导演越是通过这种方式强调两极性,越能突显这部悲剧中的一个最深刻的主题,那就是:事物的价值随着人在精神上获得光明或者在物质上堕入黑暗而发生着变化。

现在,让我们回到这出悲剧的三个阶段,说一说在两个极端之间起过渡作用的第二阶段。

如果把这个阶段当作一个持续的转变过程,从开始和结尾的角度你就能同时知道每个瞬间所发生的相对变化。试问自己:在什么程度、什么意义上,中间阶段的某个特定瞬间偏离了开始而接近了结尾?换句话说,在什么意义上开始已经转变成了结尾?

以《李尔王》为例,在开始的庄严气氛中,舞台上的行动是国土分割、两个女儿虚假的爱意表白、考狄利娅的勇敢真实、肯特遭驱逐、王冠的转让使王国走向毁灭,等等。转变已经开始了!剧中的世界一开始看上去稳固持久,这时却山河破碎,仿佛被洗劫一空。李尔呼喊着,却没人听到他的声音:“整个世界都沉睡了。”弄人说:“当你把皇冠转让出去的时候,你那秃顶的脑袋里没有一点智慧。”沉重而不祥的感觉涌上李尔的心头,只有弄人敢用语言将其表达出来。“这儿有认识我的人吗?”李尔大喊,“有没有人能告诉我我是谁?”弄人回答说:“李尔的影子。”悲剧的开头渐渐转变为了中间部分。李尔已经失去了他的王国,却还没有意识到这个事实。高纳里尔、里根和爱德蒙已经露出了狐狸尾巴,但还没有完全露出真面目。李尔已经受到了第一次伤害,但还没到心里开始滴血的地步;他的独裁意识已经被动摇,但还没有显现出旧思想被新思想替代的征兆。

随着剧情逐步向结尾发展,导演与演员会看到国王转变成乞丐、暴君转变成慈父的过程。这种“已经”和“还没有”穿针引线,将过去(开始)的所有已知点编织成现在,同时预告着未来(结局)的模式。各场戏和人物在永远发生于中间阶段的转变的每个瞬间都体现着自己真正的意义及重要性。放弃了威严的王座的李尔和第一次前往高纳里尔城堡的李尔是不同的两个人。第二个李尔是从第一个李尔中成长起来的,第三个李尔则是从第二个李尔中成长起来的,以此类推;到了最后,所有的“还没有”都不复存在,所有的“已经”都融入了悲剧最后的宏伟蓝图。

只要留意每场戏是如何在结构三大定律的影响下转变为下一场戏的,导演和演员们就可以轻易区分什么是重要的、什么是不重要的,区分什么是主要的、什么是次要的。这样便可以确保他们紧跟戏剧的主线及主要矛盾,不会迷失在细节中。从结构的角度来看,每场戏本身就提示着导演如何才能得到最好的舞台效果,因为,每场戏在整个戏剧演出中所具有的意义已经明白无误地体现出来了。

三段式定律、两极性定律、转变定律与下一个结构定律一脉相承,而这个定律将使我们找到三个部分或者三个阶段的高潮。

虽然三个阶段都有其固有的意义、典型特质以及主导力量,但这些并不是平均分配在每个阶段内的。从强度上说,它们可能时涨时落,可能如波涛一样起伏。它们的紧张程度达到最大值的瞬间,我们称之为高潮。

在一部剧本优秀、演出效果好的戏剧中有三个主要的高潮,每个阶段各有一处。和三个阶段一样,三个高潮也是互相联系的:第一部分的高潮是对第一段情节的总结,第二个高潮是第二或中间阶段情节发展的浓缩,第三个高潮是最后一阶段框架内情节终局的具体表现。所以,三个高潮与三个阶段一样,也受到三段式、转变、两极性定律的约束。下面用《李尔王》中的另一个例子对此进行说明。

消极的世俗力量、令人忧郁的氛围、阴暗的行为和思想在悲剧的第一阶段起到了威慑作用。如果你自问第一阶段中的哪个时刻最明确、最强烈、形式最集中地表现了这一阶段的特质、力量及意义,你的注意力一定会集中在李尔谴责考狄利娅、把王冠拱手让与敌人、驱逐忠诚的大臣肯特这场戏(第一幕第一场)。这场戏相对来说比较短,但在整部剧中就像种子破土而出、植物开始生长的重要时刻。这场戏也是李尔周围和李尔内心藏着的恶势力的第一次出现。这股力量猛烈地从李尔的内心爆发出来,释放了他周围的那些反面势力。这时,原本完整和谐的李尔王的世界开始走向瓦解。被自我中心主义蒙蔽了双眼的李尔未能真正了解考狄利娅。高纳里尔和里根夺取了王冠所代表的势力,不祥的气氛在滋长扩散。在短短的这一场戏中,悲剧的所有的主要因素都展开了。这便是第一阶段的高潮(第一幕第一场,从李尔的台词“随你的便吧”开始,到肯特的退场结束)。[3]

在寻找第二阶段的高潮之前,一定要先探究第三阶段的高潮。

作为与开头的对比,第三阶段占主导的是积极的、崇高的力量与特质。李尔遭受的痛苦和恶势力的烟消云散使结尾的气氛豁然开朗。同时,所有力量、特质都融入了体现着第三阶段意义的庄严结局。这是悲剧发展过程中种子成长后结出的果实。高潮从李尔怀抱死去的考狄利娅出场(第五幕第三场)开始。对他来说,世俗的物质世界已经消失,取而代之的是一个由精神价值充实起来的新世界。恶势力使他遭受的痛苦以及他与恶势力的内部斗争和外部斗争使他蜕变为一个崭新的、得到净化的李尔。他睁开了双眼,看清了考狄利娅的真实模样,看清了被坐在王座上的他所无视的考狄利娅的真心。第三个高潮以李尔的死为结束。[4]两个主要高潮的两极性与戏剧开头和结尾的两极性相同。

现在,我们可以回到第二阶段的高潮,即转变过程中的残酷考验了。

无情地追赶和迫害着李尔的混乱、暴烈、毁坏性的力量是第二阶段的特点。然后,暴风雨停止,虚无、孤独的气氛四处扩散。李尔原有的意识早已混乱,他疯子一般地在荒野中游荡。那么这一阶段的高潮在何处呢?有没有哪一场戏表现了悲剧从开始到结尾的转变,让我们同时意识到过去的烟消云散和未来的如期而至呢?没错,的确有这样一场戏,也一定有这样一场戏。它就是莎士比亚让两个李尔同时出现的那一场:一个李尔在死去(过去),另一个李尔在成长(未来)。有趣的是,在这种情况下,这种转变与其说是用台词的内容或特定言词的意义来表现的,不如说是用情境本身,即李尔变疯的事实来表现的。这一高潮以变疯的李尔在多佛附近的田野上出场为开始,以他的离去(第四幕第六场)为结束。[5]

现在想一想这场戏的意义是什么,问问自己:“这个李尔和我在开始与后续的戏中所看到、所了解的李尔是同一个人吗?”答案一定是否定的:他留下的只是他的一副皮囊而已,是以前那个李尔王的一幅悲剧讽刺画。他的精神崩溃、形容卑贱已然达到顶峰,但这并不是李尔命运的终点。所有的痛苦、泪水、绝望和悔恨落在李尔的白发上,目的就是让他成为一个疯子吗?不可能。如果是那样,一切便失去了公正和意义。难道他那被撕裂的心、他那被践踏的骄傲和威严都是毫无意义的吗?难道他的勇气、他所做的激烈斗争,以及那令他自豪的、从未屈服的君王意志也是徒劳的吗?那岂不是浪费了一个如此壮美的人物!但你可以看出、可以感觉到,李尔的悲剧还未尘埃落定,你拭目以待疯人的乔装下面到底隐藏着什么。你等待着一个崭新的李尔,虽然目前你还只能猜测他的未来,但他一定有着更崇高的决心。在等待未来的李尔的同时,你已经在脑海中预见到他的模样。在他暮气沉沉的外表下,新的李尔正在诞生,很快就要出现了。当他在考狄利娅的营帐里跪下,祈求她的原谅时,你会看到他新的模样。但此时,你眼前有两个李尔:一个是失去了灵魂的躯壳,另一个是失去了肉体的灵魂。这里所发生的就是过去向未来转变的过程。两极性正在这个过程中形成。你在这里可以感受到中间的过渡性阶段的高潮。

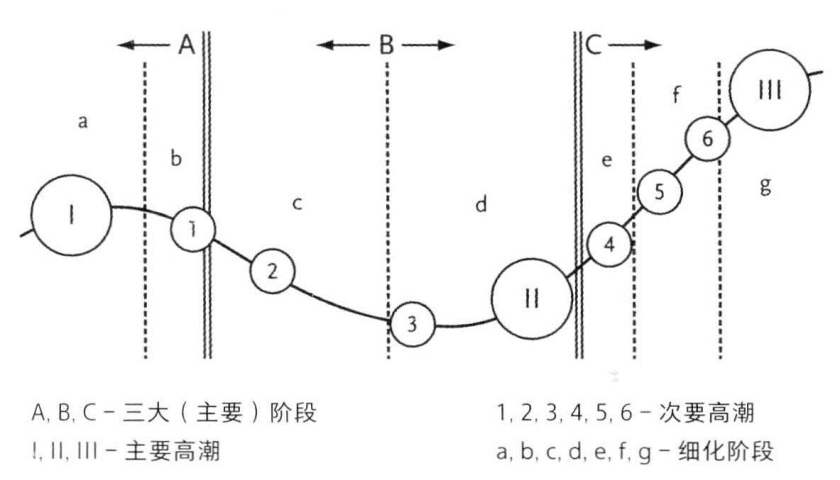

图表

三个主要高潮(如果你是靠艺术直觉而不是推理找到它们的)就是你找到戏剧的主旨和基本动力的关键。每个高潮都表达了它所代表的阶段的真谛。三场相对较短的戏追踪了李尔的内心历程和外在变化以及他的整个命运:李尔犯下了众多罪行,释放了黑暗力量;混乱、痛苦、疯狂撕裂了李尔从前的意识,摧毁了他老迈的身体,瓦解了他的世界;由此,新的意识、新的李尔、新的世界开始出现。这部悲剧从世俗层面升华至精神层面,正能量在其中获得了胜利。只要想象一下这三个高潮,你就会发现,整部悲剧的内容和意义可以用三个字来表达,那就是:罪、判、悟。因此,这三个高潮从另一个侧面明确地体现了戏剧作品的主题。

这时,导演可以抓住三大高潮开始排练。一部戏剧的排练一定要从第一场戏开始并依次连续进行?这种认识是错误的。这种排练是习惯使然,而不是由创作需要激发的。如果整部戏剧在导演的想象中是鲜活的,那么排练就没有必要也没有理由从剧本开头开始。从表现戏剧主旨的某场戏开始,然后转至次要的戏,这样的方式会更好。

戏剧的三大阶段还可以分别细分为无数更小的阶段。这些小阶段各有其单独的高潮,为了将它们与主要高潮区分开,我们称之为次高潮。以下是对《李尔王》进行的细化。

第一大阶段(A)可分为两个小阶段。在第一个小阶段(a)中,李尔以拥有至高无上权力的显赫形象出现在观众面前。他犯了三项罪过:谴责考狄利娅、转让王权、驱逐肯特。在第二个小阶段(b)中,恶势力开始进行颠覆政权的破坏活动。

虽然第一个大高潮(I)也是第一个小阶段(a)的高潮,但第二个小阶段(b)有自己独有的次高潮(1)。当愤怒的李尔放弃了王位,法国国王带走了考狄利娅,满是阴谋诡计的氛围中传出了高纳里尔和里根窃窃私语的声音(第一幕第一场)。高纳里尔:“妹妹,我有许多与我们两人有切身关系的话必须跟你谈谈……”她们正在谋划阴谋,这是次高潮(1)的开始。恶势力的主题在无声中已经开始(从大幕拉开的时候起,氛围中就或多或少能感受到了),然后在李尔的愤怒中突然爆发,这时便进入了第三个也是最重要的发展阶段。邪恶的阴谋完成了有意识的、深思熟虑的明确筹划。这一高潮也包含爱德蒙的独白(第一幕第二场),因为如果从结构的角度来看,就必须将剧作家对幕和场的划分搁置一边。所以,这一高潮以葛罗斯特的出场为结束。

中间阶段(B)可以细化为两个小阶段(c和d)。第一个部分是暴风雨袭来,场面激烈而混乱。大自然在发威,其力量渐渐浸入李尔的意识深处,折磨着他,摧毁着他。这个细化阶段(c)的次高潮(2)以李尔的独白“吹吧,风啊!胀破了你的脸颊……”(第三幕第二场)为开始,以“……来跟我这个白发的老翁作对。啊!啊!这太邪恶了!”这句台词为结束。

在第二个细化阶段(d)中,暴风雨渐渐平息,世界仿佛被洗劫一空,李尔筋疲力尽、心灰意冷,陷入了死一般的沉睡。这里值得注意的是,中间阶段(B)在它的两个小阶段(c和d)中形成了强烈的对比或者说两极性。第二个细化阶段(d)中有两处高潮,即主要高潮(II)和在它之前的次高潮(3)。次高潮(3)通过整个悲剧中最残忍的场面——葛罗斯特双眼失明——将邪恶推向顶峰,制造了最强烈的紧张感(第三幕第七场)。这一高潮从葛罗斯特的出场开始,到康华尔的受伤退场结束。这场野蛮的戏打破了孤寂、无助、空虚的总体氛围,却通过与之形成对比的特质突出了这种氛围。同时,这也成为邪恶主题的转折点。正反势力的发展过程透露出两者之间的本质区别:正面势力没有转折点,从始至终几乎是直线发展;而反面势力在破坏了周围的一切之后开始自我毁灭,这便是他们的转折点。所以,最需要重点观察的就是他们在第一个次高潮(1)中的诞生、在第三个次高潮(3)中的繁荣以及他们的彻底灭亡。末者也会有两兄弟对决的高潮场面(第六个次高潮)。

在第三大阶段(C)开始之前,几场较长的戏已经让人感觉到黎明的曙光。我们已经开始期待疯人的外表下有一个醒悟后重获新生的李尔;恶势力开始自取灭亡;葛罗斯特见到了他忠诚的儿子;考狄利娅短暂出场。从结构的角度来看,这些都是在为悲剧的第三部分,即向精神层面升华的部分做准备。随着李尔出现在考狄利娅的营帐里,光明(善)的主题强烈地表现了出来。第三阶段(C)便这样开始了。

光明的主题经历了连续的三个时期,形成了三个小阶段。第一个小阶段(e)发生在考狄利娅的营帐里(第四幕第七场),温情且具有浪漫主义色彩。重生的李尔在一个崭新的世界苏醒,身边围绕着爱他之人。这就是我们所期盼的“第二个李尔”。从李尔醒过来的那一刻开始,直到他退场,构成了这个充满浪漫色彩的部分的次高潮(4)。

第二个小阶段(f)充满激情和英雄之势。李尔和考狄利娅被投进了监狱(第五幕第三场)。在这里,李尔产生了新的意识,获得了新的力量。李尔的声音又有了之前那样无所不能的国王的气势,但此时已经听不出独裁者的口吻了。他的声音变得更加崇高而非世俗。这部分的次高潮(5)以李尔和考狄利娅的出场为开始,以他们的退场为结束。

在充满英雄豪气的这个小阶段(f)结局的瞬间,发生的是爱德蒙与爱德伽之间的对抗。这便是之前提到的另一个次高潮(6)。

第三个也是最后一个小阶段(g)既有悲剧的特质,又给人以希望。这是整体结构的最后一个和音。这个小阶段的高潮就是整部悲剧的第三个主要高潮(III)。

所有的高潮都彼此相关,互相补充或形成对比。正如前文所提到的,三个主要高潮蕴含了整部戏剧的主题,并在连续发展的三个阶段中表现出来;次高潮构筑了它们之间过渡的纽带。主要高潮是对主题的阐述,可以表达如下:

由于犯下三项重大罪过(I),李尔放走了恶势力(1)并被其追赶和折磨,而在莎士比亚的想象中,恶势力如疾风暴雨一般成为一种庄严的象征(2)。在没有遇到任何抵抗的情况下,恶势力展开了破坏性活动,一直发展至顶峰(3),接着开始走向衰败和自取灭亡。当李尔在痛苦和折磨中变疯,他所受到的惩罚也到达了顶峰(两个李尔的交会点)(II);然后,悲剧的觉悟过程经历了三个连续的阶段:充满浪漫色彩的阶段(4)、充满英雄豪情的阶段(5),以及在恶势力自取灭亡(6)后精神层面得到最高升华的阶段,即净化后的李尔去往另一个世界,与他心爱的考狄利娅在一起(III)。

因此,导演如果从主要高潮开始排练,接着是次高潮,直到逐步丰富主线周围的细节,也是一个不错的方法。

主要高潮和次高潮并不包括贯穿整部戏剧的所有冲突或紧张的瞬间。这些瞬间的数量不取决于任何规律,可以自由地随导演与演员们的品味和诠释而定。那些紧张感较弱的瞬间,我们称之为关键点。为了具体说明关键点是如何定义的,以下将以悲剧的第一个主要高潮为例。

这一高潮开始于紧随考狄利娅的关键回答“我没有话说,父皇”而来的一个紧张而意味深长的停顿(第一幕第一场)。这个停顿是第一个主要高潮中的第一个关键点。剩下的整个这场戏都是从这个停顿萌芽的,从这棵幼芽中产生的冲动使李尔犯下三大罪过,露出了他黑暗的本性。这就是为什么第一个停顿变成了关键点,为什么这个关键点从结构的角度来看是如此重要和强烈。

另一个这样的停顿在第一个主要高潮的结尾。它是结束这一高潮的关键点,就在肯特退场之后。它就像一个焦点,集中了所有已经发生的事情的道德结果。第一个停顿-关键点预示了即将发生的事件,最后一个停顿-关键点对这些事件做了总结。

在第一个关键点与最后一个关键点之间,描述的是李尔谴责、抛弃考狄利娅,将王权让给其他女儿,最后将肯特驱逐出境的过程。李尔所犯下的第一项罪过具有纯粹精神层面的重要意义:李尔抛弃考狄利娅,将自己逼向了孤独的未来;他架空了自己的存在。他的独白“随你的便”是这一高潮的第二个关键点。

李尔的第二项罪过具有更外在的特征:他破坏了自己所处的环境——他的王国。王冠虽是他威严地让与他的合法继承人的,但实际上是他在憎恨的驱使下抛弃的,为的是对考狄利娅和肯特的诚实进行反击。这次错误的王权转让是这场戏的第三个关键点,从“康华尔、奥本尼,你们已经分到我的两个女儿的嫁奁”这段台词开始,到“君主的尊荣……”结束。

李尔的第三项罪过——驱逐肯特——具有完全外在的性质:如果说考狄利娅是被驱逐出了他的精神领域,那么肯特便是作为他的世俗财产遭到驱逐的。李尔最后的那段台词“听着,逆贼!”是这场戏的第四个关键点。第五个关键点(停顿)为高潮画上了句号。

这时,导演在排练完高潮后,可以进行关键点的排练。这样,导演和演员们便能紧跟戏剧的核心脉络,在将其搬上舞台的过程中不会因为次要的瞬间而偏离方向或分散注意力。

结构的另一个原理叫节奏重复定律。这一定律以多种多样的方式出现在宇宙、地球以及人类的生命中。在此只有必要论及两种与戏剧艺术相关的方式。第一种,是现象在空间或时间(或两者皆有)上按一定的规律反复出现且不发生变化。第二种,是现象在每次连续的反复出现中发生变化。这两种重复会引起观众不同的反应。

就第一种情况来说,如果重复发生在时间层面,观众会有一种“永恒感”;如果重复发生在空间层面,观众则会有一种“无限感”。把这种类型的重复应用在舞台上会有助于营造特定的氛围。想一想有节奏的铃声、钟表的嘀嗒声、波涛拍打海岸的声音、一阵阵的疾风等;或者想一想舞台布景中有可能出现的重复,如以同等间距分布的一排排窗户、柱子、平台,或以同等间距走过舞台的一个个人物。

在《李尔王》中,为了让充满传奇色彩的王国给人以“永恒感”(历史久远)和“无限感”(地域广阔)的印象,最好在戏剧的开头便使用这种节奏的重复。利用舞台布景,如火把、灯笼、被照亮的窗户等形式的灯光分布,以及声音和动作的设计来实现这一点。让主要人物及侍臣有节奏地出场,利用他们的间距,在李尔出场前后有节奏地设定短暂的停顿,甚至包括李尔走近的脚步声——类似的所有方法都能营造出预期的感觉。节奏重复的技巧也可以用在暴风雨席卷荒野的那场戏中:闪电、雷声、阵阵疾风以及演员的动作交替着变得剧烈(断续)或柔和(连续)。导演一定可以找到无数其他的方法和手段来创造充满“无限感”的、令人痛苦的风暴来将李尔一行人牢牢抓住。

当现象发生变化时,第二种重复所产生的效果是不同的。或者增强了某种感觉,或者削弱了某种感觉,从而更加突显其精神层面或物质层面;或者在一个情境中增加或减少了幽默感、悲剧感或其他某一方面的感觉。《李尔王》也给我们阐述这种类型的重复提供了很好的例子:

(一)在悲剧发展的过程中,国王这一主题三次以强大的力量出现。李尔在王宫大厅里初次出场,观众迎来的是一个拥有一切世俗荣耀的国王。其自大的暴君形象深深留在了观众心里。而当疯癫的国王在荒野中露面(第四幕第六场),主题的重复出现给观众带来了冲击。这一重复向观众强调了帝王的威严在衰落、精神在升华。莎士比亚在任何地方都没有削弱主人公的国王品质,反而用尽手法来强调李尔是一个摆脱了世俗的威严,在精神的威严上重获新生的国王,而不是一个平凡的人。不仅是台词,国王的外表、几近崩溃的精神也与开始时的情境形成了对比,让观众不禁回想起他曾经的样子,从而以更大的怜悯追随国王的悲惨命运。戏剧的冲击力之所以会如此强烈,是因为观众哪怕一瞬间也不曾忘记主人公是个国王:“我是国王本人……我从头到脚都是王……我是一个国王,主公们,你们知道吗?”

在悲剧的结尾,当考狄利娅在李尔的怀中死去时,“王”这一主题第三次出现。这时,李尔以对比更加强烈的形象站在观众面前。他虽然从一个挥霍权力的暴君沦落为在战场上无能为力的乞丐,但他仍然是王。悲剧以他的死为结局。但是现在请你站在观众的角度自问,看过这部剧之后,你觉得国王真的死去了吗?恐怕并非如此。如果角色诠释得充分,重复处理得恰当,观众最终一定会意识到,死去的只是国王的世俗残暴的“我”,而另一个精神上的王以净化后的“我”获得了可贵的永生。演出结束后,他也仍然会活在观众的思想和心灵里。如果你认为这是一种毫无意义的理论,那我们就来比较一下李尔的死与爱德蒙的死。爱德蒙的死给观众留下了什么?虚无,也就是如其人生一般的“不存在”。所以他从我们的记忆中消失了。而国王的死却变成了一种超越死亡的转变:他还会以另一种存在的形式留下来;在悲剧发生期间,他那种王者的“我”积累了如此巨大的精神力量,以至于他在肉体死亡很久后仍然生动地活在观众的心里。“王”这一主题的重复出现增强了“王”这一概念的精神意义。这种节奏的重复再次揭示了悲剧的主题之一,即:所谓“王”这种高层次的自我,即使是在残酷无情的命运打击下,也依然有力量活下去、获得成长、完成自我转变,并能够超越肉体死亡的界限。

(二)李尔与考狄利娅一共见过五次面。每一次见面都向永恒的和谐迈进一步。在王宫大厅里,李尔召见了考狄利娅,并将她驱逐。从结构的角度来看,这是铺垫动作,是为将来的见面埋下伏笔。李尔越是激烈地驱逐考狄利娅,最后的相见就越会令人印象深刻。第二次见面发生在他们分别已久后,在考狄利娅的营帐里。这次相见完全是另一种情形。两个人物发生了翻天覆地的变化。李尔的懦弱无能与他曾经拥有的权力并驾齐驱。他双膝跪地,乞求考狄利娅的原谅。然而,从这部悲剧所追求的更高层次的意义来看,他们仍然未能看懂真正的彼此。第二次相见时,李尔羞愧难当、处境卑微,而考狄利娅还无法将李尔拉入自己的层次。需要进一步提升,也就是再一次相见。这一次发生在节奏的第三次重复中:李尔与考狄利娅被关进了监狱。但他们在这里也还未能获得完全的对等。尽管已经带有精神色彩,但李尔那不肯屈服的“我”再次燃起了自尊的火焰。他轻蔑臣子们,视其为“徒有靓丽外表的蝴蝶”和“可怜的骗子”,这种轻蔑也让曾经令他疏远了考狄利娅的自尊心再次作祟。正是这一点有力地证明了李尔还未能懂得珍惜她。还需要再一次相见,也就是李尔怀抱考狄利娅出现的时候。这时李尔丧失了自尊和所有的欲望——只有一点除外,那就是把充满他整个生命的无法言喻的父爱与考狄利娅的爱合而为一,并将自己的爱全部给予考狄利娅,甚至比考狄利娅给予他的更多。然而两人却天各一方。在他仍身处的这个世界里,李尔曾驱逐考狄利娅;如今,陷入绝望的李尔试图唤回她——除此之外,他又如何能实现生命中唯一有价值的愿望呢?“考狄利娅,考狄利娅!等一等。嘿!你说什么?”(第五幕第三场)所以,还剩下一步,还需要再一次相见,那就是李尔去往考狄利娅的世界。李尔死了。他的死为节奏的重复画上了句号。彼此找寻已久的两人如今超越了物质世界的界限,成为一体。观众会感受到,最后的第五次见面是人类大爱的最高形式,是真正的牺牲精神的终极体现。这样,李尔与考狄利娅不仅付出了等价的牺牲,也获得了彼此对等的地位,在精神上成为一体。我们再次借助结构的力量使这部悲剧的主题显现了另一个侧面。如果说上一个例子向观众展示了王者的“我”最终将获得永生,那么这个例子则体现了王者的“我”(男性的“我”)与缓和男性的残酷和攻击性一面的女性的“我”合为一体的必要性。这样,李尔与他在全剧开篇时不曾拥有并被他在驱逐考狄利娅时所抛弃的精神品质终于成为一体。

(三)第三个重复的例子以一种平行结构出现。观众同时跟随李尔的悲剧和葛罗斯特的故事。葛罗斯特的故事重复着李尔的悲剧。葛罗斯特承受着不亚于李尔的痛苦,但他们受苦的结果是不同的。两人都犯下了错误;两人都失去了他们深爱的忠诚的子女,也都有邪恶的子女;两人都尽失荣华富贵,也都曾与失去的子女重逢;两人都被驱逐,并以死亡告终。这些是两个人命运的相似之处,那么他们的命运有何不同呢?我们来找找对比在何处。

葛罗斯特虽然重复着李尔的命运,但却停留在较低的层次;他未能跨越世俗思想的界限,也未走向疯狂。他虽然遇上了大自然的力量,但它们却未能拓宽他的意识或让他获得更高层次的觉醒;他并没有像李尔一样被暴风雨同化。葛罗斯特止步于此,李尔却自此获得精神的升华;虽然两人都曾发誓要耐心地等待,但葛罗斯特始终受到世俗的限制。李尔走得更远,当他与考狄利娅重逢,这次相遇成为他走向新世界、走向更高层次人生的冲动。葛罗斯特再次见到爱德伽后便死去了,他只是个凡人,无法洞察超越世俗意识的隐藏的奥秘。他们的人生之路似乎大同小异,但路上的两个旅人却完全不同!李尔的不同之处在于,他作为王者的“我”的强悍创造并形成了属于他自己的命运;面对命运的限定,他选择了斗争,拒绝像葛罗斯特一样服从命运的安排。首先通过相似性,其次通过对比性,这种重复-平行的模式也揭示出悲剧主题的另一个侧面,那就是:不屈不挠的“我”所拥有的力量以及为理想(考狄利娅)所付出的努力让凡人成为永恒的存在。

(四)李尔三次陷入悲剧的沼泽,又三次离开。大幕一拉开,舞台上就充满了紧张的期待气氛。肯特与葛罗斯特之间的窃窃私语就像一个“停顿”,预示着统治者的登场。实际上,李尔出场时,这部悲剧才正式开始。波澜壮阔的命运在兴趣盎然的观众面前徐徐展开,强大的统治者渐渐走向灭亡。李尔在战斗、在承受痛苦、在失去,只是在女儿们的“审判”后暂时屈服于长久的斗争;他倦了,陷入了死一般的沉睡(第三幕第六场)。他看上去似乎是输了。命运结束了第一场战斗,李尔自首次出场后第一次离开悲剧的世界。这时再次出现了一个既长又重要的“停顿”,包含了连续不断的几场戏。

李尔的第二次出场是非现实的、梦幻的。他看上去就像突然出现在多佛附近原野上的幽灵。之所以说不真实,是因为他已经成了没有灵魂的空壳。他虽然有他的过去,也将走向他的未来,但却没有现在。他是一个无根的流浪者。像彗星一样,他在悲剧的世界里划过,然后又消失了。

在考狄利娅的营帐里,李尔第三次出场。“停顿”再次出现,这次,音乐和充满爱意与期待的氛围暗示了他的沉睡状态。李尔苏醒了,说道:“你们不应该把我从坟墓里拖出来。”在这一瞬间之前,他已经走了多远?在悲剧世界的大门外徘徊时,他经历了怎样的变化?观众在不知不觉中将他在王宫大厅里的首次出场与这第三次出场进行比较,便会理解统治者的悲剧命运、其作为流浪者的内在成长,以及转变所具有的全部意义。在戏剧的结尾,观众送走了第三次也是最后一次出场的李尔。李尔再次在庄严的气氛中离开。在他的肉体死亡后出现的“停顿”也是庄严的。观众动情地看着他慢慢走向另一个世界。这次,重复使我们更加相信李尔的内在世界的升华和两个世界之间的界限——只有李尔能跨越,葛罗斯特是无法跨越的。

(五)现在,我们来对高纳里尔和里根向李尔表达爱意(第一幕第一场)这场较短的戏进行类似的分解。重复的外在形式很简单:(a)李尔向高纳里尔提出问题,(b)高纳里尔回答,(c)考狄利娅暗示,(d)李尔做决定。同样的形式重复出现在了里根的回答中。第三次重复时,考狄利娅的回答却打破了这种形式,接下来的戏则发展为这三次重复的结果。为了更好地进行说明,我们一起来想象一下这一整场戏。

在所有人视线的注视下,李尔在王宫大厅里出现。环绕在他四周的敬畏、尊崇、恐惧就如他对周遭人的轻蔑一样强烈。李尔那让人无法捉摸的视线不在任何一处停留。他十分渴望安宁和休息,他想放弃自己的王位和权力。于是,他期待着从高纳里尔、里根和考狄利娅那里获得他渴望已久的安宁,期待她们以赤诚之心侍奉他直到他死去的时刻。他还认为,死亡是一个能让他安息的朋友。

李尔最先向高纳里尔提问。除了早已知道答案的李尔,所有人的视线都集中在了高纳里尔身上。然而,回答是危险且有难度的。因为,哪怕是一丁点虚情假意的口吻都可能引起李尔的疑心,让他沉睡的意识苏醒。然而,畏惧和阴暗的灵感助高纳里尔找到了最适当的语言和行为。她正中李尔下怀,却没有召醒李尔沉睡的意识。她开始发言了,她的语调、语速、声音甚至说话的方式都与李尔向她问话时一模一样。所以,她投其所好,使她的话听上去就像是李尔自己的话。李尔始终沉默,一动不动。高纳里尔的声音似乎变得越来越轻柔,听起来像是让他进入梦乡的摇篮曲。考狄利娅的旁白“考狄利娅应该怎么好呢?”听上去则像是无声的抽泣。李尔宣布了自己的决定。重复的第一种形式就此结束。

现在,李尔在更深的沉睡中向里根提问。结构的形式开始重复。里根需要做的事情更加简单,因为高纳里尔已经为她铺好了路,向她示范了如何摘下就在眼前的胜利果实。里根永远在模仿高纳里尔。考狄利娅再次以沉重的旁白“贫穷的考狄利娅!”打断了姐姐的话。李尔宣布了他的决定,最后向考狄利娅问话。于是,第三轮重复开始了。

考狄利娅的整个生命充满了对父亲的爱和怜悯,充满了对姐姐们的谎言的排斥。她的声音显然与姐姐们的不同,她的回答是炽热的,如醍醐灌顶:“我没有话说,父皇。”她想把父亲从姐姐们施加的咒语中解救出来。紧接着是一次凝重的、令人忐忑不安的停顿。李尔第一次将视线停在了考狄利娅身上。这是一次久久的、深深的凝视。重复的形式在此被打破。考狄利娅虽然唤醒了李尔,但却像是惹恼了疲惫的、沉睡的狮子——他从睡梦中醒来,怒声咆哮。他下定决心赶走这只无助的小狮子,而她仅仅是想提醒他危险迫在眉睫。他选择任意妄为,则必然引发祸乱。就这样,李尔先后犯下三大错误。重复再次揭示了悲剧主题的一个侧面,即:觉悟的“我”的力量还不足以确保善良、真实和美好,一切都取决于觉醒的“我”所选择的方向。

接下来看看下一条结构定律。

生命的表现形式常常不是一条直线。它既如波涛般地起伏着,又有节奏地喘息着。所以,节奏的波动能够使不同的现象呈现出多种多样的特征:它们极尽繁盛后走向衰退,出现片刻又消失,发展壮大后又势力收缩,四分五裂后又齐聚一方,永无止境。当我们把这些波动应用在戏剧中时,可以只把它们视作对内部动作和外部动作的表现。

想象一个意义重大的舞台停顿,它散发着力量,频繁发生着内在活动,营造出一种强烈的氛围,让观众保持紧张感。要找到这种内涵丰富的停顿并非难事,因为停顿绝对不是完全的真空、空隙或者心理上的空白。空白的停顿在舞台上是不存在的,也不可以存在。所有的停顿都是有目的的。一个精心准备并得到完美执行的真正的停顿(或长或短)可以说是内部动作的体现,因为其重要性蕴含在沉默中。与此相对应的就是外部动作。可以说这是可见可听的表达方法发挥最大价值的瞬间,是所有的台词、声音、姿势、小动作,甚至灯光和音响效果达到顶峰的时刻。这两个极端之间是外部动作的范围,它在其中以不同的程度增强或减弱。含蓄、无声、很难察觉的动作通常与“停顿”很像。在李尔出场之前,悲剧的开始就可以描述为这种无声动作的停顿;演出的尾声,李尔死后的那个停顿也是同样。内部和外部动作的起伏就是演出结构在节奏上的波动。

我们在《李尔王》中可以发现许多这样的节奏波动。

第一处是开场时,肯特、葛罗斯特、爱德蒙之间出现了类似停顿的场面:舞台上充满了紧张的期待气氛,预示着李尔即将出场以及随后将发生的事情。大幕拉开时,行动具有内在的特征。李尔出场后,行动开始逐渐失去“内在性”,并随着大祸乱的渐渐逼近而失去得更多。李尔勃然大怒时,行动表现出了彻底的外在性。当高潮结束时,外部动作戛然而止。两姐妹的阴谋与爱德蒙歹毒的念头再次创造了内部动作。外部动作的新的明显起伏在李尔于荒野中与暴风雨战斗的场面里达到顶峰。当李尔陷入死一般的沉睡,紧接着的是令人痛苦的渴望、孤独、寂静。这样,又一次节奏波动结束了。在这一段内部动作结束之后,葛罗斯特被挖去双眼的残暴场面中再次出现了强烈的外部动作。在考狄利娅的营帐中,内部动作再次上演。在李尔与考狄利娅被关进监狱这场戏中,外部动作暂时达到顶峰。最后,与开始时一样,悲剧以一次深刻的、内在的、庄严的停顿结束。

较大的波动中有着较小的波动。较小的波动依演员和导演对整部戏剧及其中每场戏的诠释而定。节奏的波动使表演更生动、更具美感、更有表现力;它们赋予戏剧生命,使其避免了单调乏味。

某些导演错误地认为整场演出应当在走向尾声时达到高潮,或者应当在戏剧过程中的某处达到唯一的高潮。这两种错误的认识会让他们把更有力的表现手法限制在中间或结尾,导致演出的价值完全没必要地大打折扣。相反,如果他们考虑到一场演出的过程中应该有多次高潮以及节奏波动,他们就没有必要将其中最好的保留到最后,以至于为时已晚,也没有必要以人为的方式过于强调中间的高潮,之后便只能努力维持戏剧的力量。如果能充分利用一切高潮以及高潮之间的一切机会,他们会做得更好。如果想赋予演出最大限度的冲击力、舒缓感和多样性,他们就必须让所有节奏波动都达到顶峰。

如果不考虑人物结构所依据的原则,本章会是不完整的。

戏剧中的各人物都有其特定的心理特征。这些特征必须成为人物结构的基础。

从这个角度来说,导演与演员们的任务是双重的:既要强调人物之间的差异,又要知道人物之间会最大限度地彼此互补。

完成这一任务的最好方法就是去分析意志、情感、思想三种心理特征中哪一项是人物最主要的特征,以及各特征的本质是什么。

如果有两个人物具有相同的特征,那么他们在相同的特征上又有何区别呢?

《李尔王》的主要人物中有几个代表了罪恶的主题。如果必须以负面、邪恶的心理去演绎,最后这些人物可能会十分相近;如果运用相同的表现手法,这些人物一定会大同小异、十分单调。所以我们要考察一下这些负面人物,寻找一下将他们演出不同感觉的方法。

爱德蒙是思想要素占支配地位的人物的代表。他缺乏感受力,但他敏锐的头脑与他的意志(完全是对权力的渴望)形成不同的组合,制造出谎言、犬儒主义、蔑视、极端自我中心主义、不道德和无情。他是不道德的行家。由于缺乏情感,他又能对自己的奸诈诡计确信无疑、毫无畏惧。

康华尔是对爱德蒙的补足。也就是说,他是意志主导型。他的精神脆弱而简单,他的心中充满了憎恨。过度强大、不受约束的意志使他不受理智的控制,被憎恨冲昏了头脑。所以,在所有邪恶人物中,他成了破坏力量的代表。

高纳里尔与爱德蒙、康华尔显然形成了一个三人组。她的存在靠的是情感,但她的一切情感都是激情,而她的所有激情都是感官上的。

奥本尼公爵在人物结构中占据着特殊的地位。他的软弱弥补了爱德蒙、高纳里尔、康华尔的强硬,但也使他与他们有着很大区别。他的存在告诉我们,道德取向如果无法用来与恶势力抗争,它就是毫无意义的。所以,尽管他的出发点是积极的,我们仍要将他视为负面人物。

对于里根,我们可以用另一种方法来解析。比如,可以把她想象为一个没有主见的人物。无论在哪儿,她几乎都是二把手。即使是向李尔表达爱意的时候,里根也是照着高纳里尔的话说的,甚至连说话的方式也是效仿她姐姐。在两姐妹开始密谋这场戏中,高纳里尔几乎催眠了里根,并夺取了主导权。在里根与李尔一同出现的几场戏中,里根的言行几乎完完全全是在模仿高纳里尔。甚至连挖出葛罗斯特双眼的主意也是高纳里尔想出来的,而不是里根。最后,高纳里尔以毒害里根的方式再次超越了里根。里根总是一副飘忽不定、忧心忡忡甚至担惊受怕的样子。因为她没有爱德蒙的理智、高纳里尔的激情、康华尔的意志,所以她在戏剧结构中很自然地成为一个始终被人牵引、总是受到他人影响的人物。

无情的理智(爱德蒙)、无节操的情感(高纳里尔)、无知的意志(康华尔)、无力的道德(奥本尼)、无想象力的平庸(里根)——它们构建起了丰富的人物。他们互不相同,但又互相补充,在悲剧的画框中绘制出一幅恶势力活动的全景。

再举一个《第十二夜》里的例子。一般来说,这里的人物都与爱有关。但,各个人物的爱也应当有其具体特征。从安东尼奥和西巴斯辛之间纯粹、友好、舍己为人的爱,到马伏里奥对奥丽维娅自私、有所图谋的爱,喜剧的人物结构中存在着各种不同程度的变化、细微差别和定义。

总结一下,本章讲到了各种结构定律,包括三段式、两极性、转变、细化阶段、主要高潮和次高潮、关键点、节奏重复、节奏波动以及人物结构。

当然,并不是所有戏剧——无论古典剧还是现代剧——都像《李尔王》一样让我们有机会应用所有这些原理。但是,即使是运用其中一部分,也会使演出充满生命力、舒缓感和美感,使演出的内容更有深度、表现手法更加丰富和谐。尽管任何戏剧都存在着缺陷或局限,但如果导演、演员、布景和服装设计师等所有工作人员共同努力,利用一切可能的戏剧手法来践行哪怕仅仅一部分原理,这些缺陷或局限都是完全可以克服的。

[1]译文出自[英]莎士比亚:《莎士比亚全集》(五),朱生豪等译,北京:人民文学出版社,1994,第486、491—492、494页。

[2]鲁道夫·斯坦纳在关于音语舞(eurythmy)的著作中指出了如何运用艺术语言来表达意志、情感或思想

[3]见图表1

[4]见图表Ⅲ。

[5]见图Ⅱ。