1.出生

1.出生

我甚至怀疑,父亲和母亲孕育我的那个暖风拂面的夜晚也是他们最后一次同房了。

——题记

1

一个人的出生纯属偶然,他或她是一粒精子和一粒卵子的奇妙结合。从概率上分析,这种结合的可能性比起茫茫人海里两个人的相遇更小。而在小生命被孕育之后,分娩地点和日期的选择也带有偶然性,尤其对那些喜好移动的年轻夫妇来说更是如此,阿根廷革命者切·格瓦拉的降世便是一个例子。

切的双亲原先居住在首都布宜诺斯艾利斯,婚后他们搬到一千两百公里以外的副热带地区——密西昂奈斯,在那里经营一座马黛茶的种植园。那个地方位于阿根廷最东北的尖角上,与巴拉圭和巴西两国接壤,与马蹄形的伊瓜苏瀑布近在咫尺,后者是世界上落水口最为宽广的瀑布。

虽然身处世外桃源,但生儿育女乃人之常情。那是在1928年,随着分娩时间的临近,小两口乘船顺着巴拉那河南下,准备返回首都。那里不仅有家人可以帮助照料,医疗条件也相对较好。说起巴拉那河,它起初是巴西和巴拉圭的界河,继而成为阿根廷和巴拉圭的界河,最后变成阿根廷的内河,并注入拉普拉塔河湾,后者又分开了阿根廷和乌拉圭。

始料未及的是,等他们到达潘帕斯草原上的名城罗萨里奥,切在娘肚子里便待不住了。由于保暖工作没有做好,新生儿患上了支气管肺炎,两岁时就成了哮喘病人。这造就了他多愁善感的气质(写诗和短篇小说),也影响到他后来的专业选择(切上的是布宜诺斯艾利斯大学医学院),同时给他在古巴、非洲和南美洲的革命生涯带来了诸多不便。

新千年的第一个春天,我应邀抵达罗萨里奥参加拉美诗歌节,本想顺便了解更多有关切降生的细节,却没能如愿(未来的足球巨星梅西和天使迪马里亚也出生在此城,只是那年十三岁的梅西去了西班牙的巴萨青训营,而十二岁的天使尚留故乡)。那座人口一百多万的阿根廷第三大城市并没有留下任何纪念切的空间,我甚至无法探听到他降生的医院,虽说那时候切·格瓦拉的知名度在整个南美大陆无人可以匹敌。不过,从切后来的所作所为来看,他也更像是属于游牧民族,只是偶然出生在一个定居点上。

而在欧洲的历史人物中,拿破仑·波拿巴的出生地可能最有意味了。他的父系来自意大利托斯卡纳的一个贵族之家,16世纪移居到地中海的科西嘉岛。1769年,一度独霸地中海但已日渐式微的热那亚人把此岛割让给了法国人。第二年,小波拿巴便降临人世。虽然他的父亲一度参加抵抗组织,可是为了家庭尤其是儿子的教育和未来,不久便臣服于新主子。

作为历史上赫赫有名的人物,拿破仑一生的主要激情是用武力扩张法国的领土,同时建立起持久稳固的行政、司法、财政和高等教育体系,这也是法兰西民族长盛不衰的基石。毫无疑问,假如那桩有关岛屿的交易推迟若干年进行的话,整个欧洲乃至世界的历史有可能重新书写。

2

与拿破仑·波拿巴或切·格瓦拉这样的大人物相比,我个人出生的意义十分渺小,本来不值得一提。但是,每一个小生命的降临均有其独特的缘由,我在母亲子宫里的孕育也不例外,尤其是在“文革”以前那悠悠的岁月里。

这事先得从1957年开始的“反对资产阶级右派分子”的斗争说起。当时我的父亲蔡海南在浙东南的黄岩(1)县立中学担任主持工作的副校长(校长由县委书记兼任),一度使得该校的大学升学率达到百分之百,因此受到省教育厅有关领导的关注和器重。据说有一次周恩来总理南巡来到杭州,父亲也在他的接见名单中,但向来不喜欢开会的父亲不知实情,仅派教导主任作为替身去了省城。

作为当年北京大学的高才生和进步青年,父亲在解放前夕回到故乡。他在行署所在地临海的母校台州中学担任语文教员,组建了该校第一个地下党支部,在迎接解放大军南下活动中发挥了作用。后来,他并没有回到大城市,而是留在故乡,做了一名教育工作者,他的同学有不少成为著名的学者。

父亲大学里学的是历史,毕业论文写的是有关中俄外交史方面的,据他的昔日同窗兼同乡好友张友仁教授回忆:“这篇论文在‘文革’以前长期作为优秀的毕业论文存放在北京大学历史系的办公室里。”(2)虽然父亲后来担任行政职务,却喜欢研读英文原著,并酷爱古典文学,所留遗墨中就有《红楼梦》里黛玉的《葬花词》。

父亲早年就读西南联大期间,曾修过闻一多先生的诗词课。他在晚年“平反”之初写过一篇回忆诗人的文章《从象牙之塔到十字街头》,发表在现已停刊的台州文学期刊《括苍》杂志上(3)。父亲出众的才华(成就)和率直的个性,使其无法逃脱政治运动的冲击,他被扣上了“右派”的帽子,并转变成为一个体力劳动者。

1948年春天,父亲(中)在老北大与同学合影(左一为张友仁)

关于这次运动的来龙去脉,我直到很久以后读到一本《往事并不如烟》的书才弄明白。该书作者章诒和女士的父亲不是别人,正是“钦定”的头号大右派章伯钧。他因为提出“政治设计院”,即“两院制”,而与提出设立“平反委员会”的罗隆基一起被斥为“章罗联盟”。1961年冬天,第一批表现良好的右派分子被“摘帽”,父亲位列其中。

父亲之所以能获得这个“荣幸”,是因为他在下放的农场饲养的奶牛头头肥壮,戴上了大红花;他还潜心研究水稻栽培,使当地粮食增产一倍以上。这一点让我颇为惊讶,尽管早年祖父开垦了不少农田,还办了一家米厂,父亲也曾身体力行地干些农活,但他毕竟是一介书生。

次年初春,父亲回到黄岩中学,做了一名普通的教师。虽然卸下了校长之职,毕竟在五年以后重新走上讲台(直到“文革”来临),其兴奋之情难以言表。初夏的一个周末,当母亲带着九岁的兄长从三十里外的小镇院桥赶来探望,他禁不住春心摇荡的诱惑,和母亲一起孕育了我。值得一提的是,那年四月以前,黄岩隶属温州专区。事实上,在长达七年半的时间里,台州专区并不存在。

待到1963年阳春我于黄岩第一人民医院(现台州市第一人民医院)呱呱坠地时,父亲已四十有二,母亲也到了不惑之年。这在那个年代里当属颇为罕见的高龄产妇了,足见父母生活的艰辛和感情的淡漠(我从未见过他俩的合影)。我甚至怀疑,父亲和母亲孕育我的那个暖风拂面的夜晚,也是他们最后一次同房了。这一点对我来说颇有意味,至少它把我的性启蒙给推迟了。同时带给我一个间接的后果是,初恋失败或无疾而终。

3

很久以后我才明白,父亲和母亲的关系,正如西方和东方的关系。一个学识渊博、举止优雅,另一个勤劳聪慧、朴实无华。他们唯一的共同之处在于,双方都是极有主见的人,再加上历次政治运动的无情冲击,使得他们日后长期分居两地。

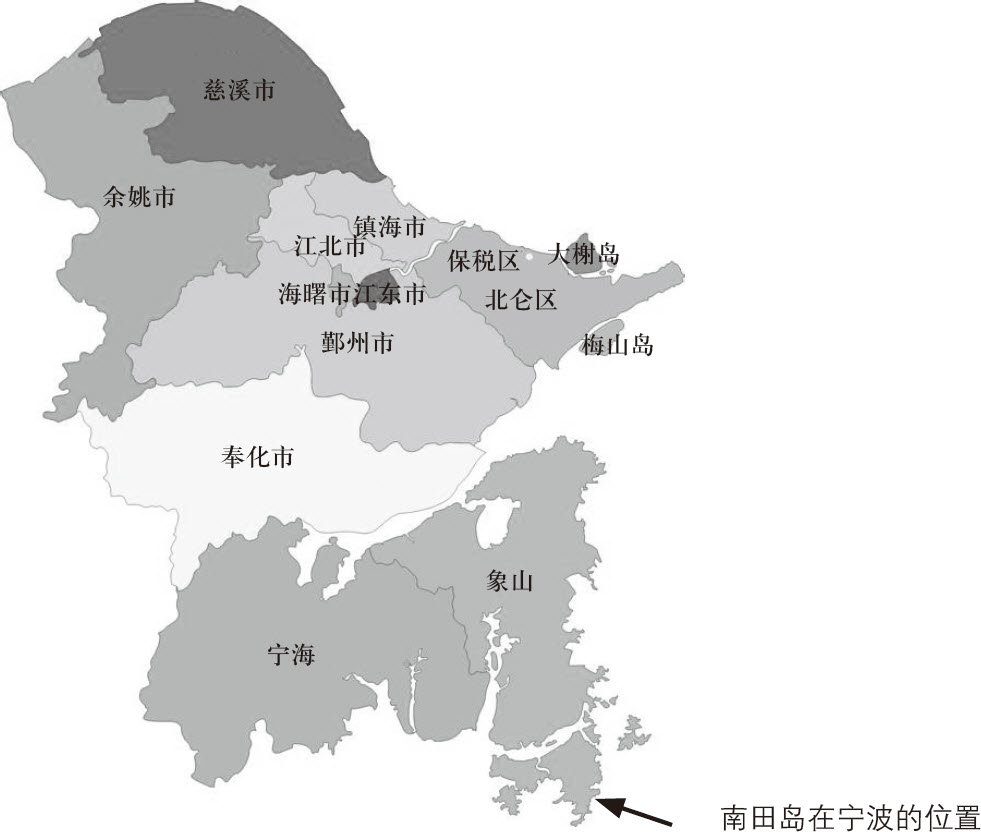

1940年,十七岁的母亲出嫁,其时初中毕业的父亲在故乡——东海中的南田岛(今属宁波象山县)上的一所小学教书。那年,存在了二十八年的南田县治被撤销,成为新成立的三门县(隶属台州)的一个区。撮合他们的媒人是爷爷家的一个长工,这位长工从前经常光顾邻村樊岙(原为南田县府所在)我外祖父的小商铺,对谭家三女儿印象不错。但据母亲回忆,举行婚礼的那天晚上,突然刮进来一阵大风,吹灭了堂屋里的一支大红蜡烛,那似乎是个不祥的预兆。

地理书上说,南田是宁波第一大岛,在浙江也仅次于舟山、玉环和岱山(分别为市府和县府所在地)诸岛,加上岛上土性肥沃,因此得以在民国元年置县,管辖附近的几座岛屿和列岛。可是,历史上它却有五百多年无人居住。原因在于,明代朱元璋称帝不久,为防范沿海军阀余党、海盗残余和私人出海从事海外贸易,厉行海禁,南田被列为“封禁之地”,不准百姓进岛垦荒。1479年,甚至保存在岛上的郑和七下西洋的航海记录也被彻底销毁。

明末清初,浙江沿海出现了以张苍水为首的抵抗运动。张苍水本是宁波鄞县人,曾官至兵部尚书,南田是其活动据点之一,附近的小岛花岙是他最后被清兵捉拿之地。故当沿海诸岛于康熙年间陆续解禁时,南田仍为禁域,直到光绪元年(1875),经浙江巡抚杨昌浚(4)奏请,始获准开禁。

我的祖父母是民国初年从老家温岭横峰移居南田的。温岭南接温州乐清,它与北边的黄岩共同组成的温黄平原是台州的粮仓,其面积在浙江仅次于杭嘉湖和宁绍两大平原,今天仍是浙东经济最为活跃的地区之一。南田解禁之初,百姓仍不愿移民岛上。祖父是个勇敢的人,他响应政府的号令,率先雇人在岛上开荒种地。待拥有一定数量的农田后,再全家迁入岛上。

而我的外祖父原先在老家黄岩城内的千年古巷——东禅巷口开一家南北货店,日子过得也算可以。偏偏发生了一场大火,家产付之一炬;与此同时,与他人合雇的一艘开往上海的茶叶船遇到台风沉没了。为躲避债主讨债,外公携带着三个年幼的孩子和新婚的外婆逃亡到了南田,他们在岛上可以说是白手起家、重操旧业,依靠的是勤劳和过去年代积累起来的商业经验。

我的母亲出生在南田,父亲虽出生在温岭,但在襁褓之中,便被奶奶抱着随家人迁至南田,我的小叔和小姑是在岛上出生的。父亲仪表堂堂,在我的记忆里,唯有电影演员赵丹可以与之相比。这一点从留下来的照片里也可以看出,在他和同学于北大红楼前的诸多合影中,他总是处在中心位置。相比之下,母亲并非天生丽质,脸上还有些许雀斑,但她聪明善良,个性鲜明。

母亲上小学四年级时,岛上有个富家女孩被送到大陆念书,不久那女孩放假回家,因为打扮入时引得乡邻议论纷纷。于是外婆就认为女孩子书念多了不好,让母亲辍了学,帮着家里开店。父亲和母亲婚后有过一段幸福的生活,直到父亲在母亲的鼓励下到临海读高中,仍鸿雁传书(母亲因此练就了一手清秀的毛笔字)。后来,父亲沿陆路徒步走到福建西部的古城长汀,考取了厦门大学,却放弃了。

之后,父亲继续向西,穿过江西和湖南,到达贵州时生了一场病,幸好得到在遵义就读浙江大学外文系的二伯父的照料。病愈之后,父亲在伯父的引荐下,在浙大外文系图书馆做了大半年的助理,因此也可以说和我是浙大校友。或许,父亲后来能熟练阅读英文名著,是在那个时期修炼的功底。

第二年,父亲继续向西南行进,到达昆明后考取了西南联合大学。直到抗战胜利后的1946年,父亲才转到北京大学。我一直不能明白,祖父一辈子务农,又是在偏僻的海岛上,何以能有两个儿子考取名校的人文专业?多年以后,我在温岭见到大伯父的儿子、年长我二十多岁的堂兄光宇,提出了这个问题。

光宇是师范学校的毕业生,做了一辈子中学语文老师。他告诉我,晚年的祖母曾不无夸口地告诉他,蔡家的文脉源自于她。祖母娘家在祖父温岭老家的邻村,她的父亲比我祖父更早派人上南田岛开荒,因此可以说是“富二代”。据光宇回忆,祖母年轻时不仅相貌出众,且擅长交际,虽不曾念书,听人诵经时常常过耳不忘。而祖父的特点是勤劳和仁慈。光宇告诉我两则故事:其一,有位长工活干得好,祖父便在自己的土地上为他盖新房娶媳妇;其二,家中老黄牛干不动活儿后,通常农民会宰杀或卖掉,祖父却养它终老并葬之。

我的母亲自信(八十多岁时仍喜欢指指点点)、能干(续弦的外婆的长女)、果断(那使她失去很多)。据光宇回忆,1948年,蔡家迁回温岭以后,南田的土地和庄稼就交给她打理。另一方面,由于读书太少,又造成她压抑、多疑和不服输的复杂心态。她的粗心使得比我早十九年出生的姐姐幼时夭折,同时也为我来到世上提供了理由。而母亲的坚强则是一笔无形资产,始终激励并保护着我。

言归正传。我降生那天恰好是三月三日,连日阴雨的天气突然放晴。当天父亲便从杜甫的诗作《丽人行》中获得灵感,为我取了“天新”这个名字,那首约作于753年的七言古诗开头一句是这样写的:

三月三日天气新,长安水边多丽人。

长大以后我才了解,杜甫的诗歌大多是忧国忧民的,《丽人行》也是一首批判诗,开头几行应该算是例外了。20世纪90年代初,我在北京海淀区中关村的中国科学院数学研究所访问。有一天,我从《北京晚报》的中缝广告栏上得知,东城区有家影院在放映一部名为《丽人行》的老电影,便大老远换乘好几辆公交车赶过去,结果却被告知临时换片了。

(1) 黄岩,原为浙江沿海的一个县,以“黄岩蜜橘”闻名。始设于唐代(675),初名永宁,690年改名黄岩。元代升州。1989年撤县设市,1994年又成为台州市的一个主城区。

(2) 参见经济学家、北京大学教授张友仁(1923—2015)撰写的《怀念蔡海南》,载《黄岩中学纪念文丛》(2000)。

(3) 另载清华校友网和《西南联大校友通讯》第38期(2010年3月)。

(4) 杨昌浚(1825—1897),湖南娄底人。1869年任浙江巡抚,1877年因“杨乃武与小白菜案”被革职。