萨里库勒的地理位置和人种分布

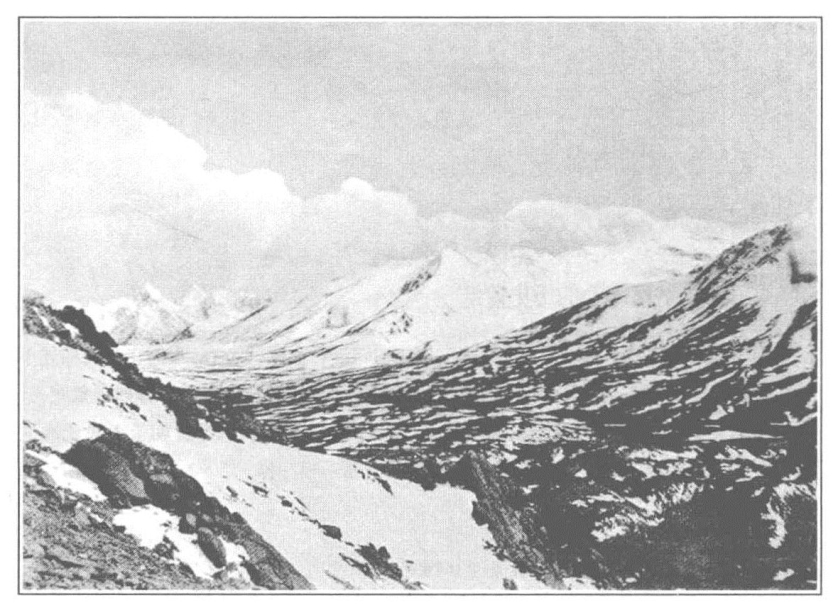

1900年6月29日,我经奇里克山口(海拔15800英尺,图8)穿越塔格杜木巴什帕米尔。从很多方面来讲,它的巨大高山河谷都是非常有趣的地方。谷口,接近印度河、阿姆河和塔里木河三大河流系统流域的交界处。而这三条河流分别代表了更大的印度、伊朗和中国新疆塔里木盆地民族分布区。从胡希拜勒峰顶我的第一个观测点望去,视野里同时包括了英属印度、阿富汗、俄国和中国的领地。这一点很好地证明了地理状况的影响永远是压倒其他影响的,即使在这个荒僻的地区也是如此。同是在这个观测点的视野中,塔格杜木巴什河谷底宽阔的平原和微微起伏的草场与罕萨布满岩石、几乎无法穿越的峡谷构成鲜明的对比。它们使我一开始就对帕米尔尽管海拔很高,气候酷烈,但交通却并不困难这一点印象深刻。当我沿着从瓦赫吉里(瓦罕走廊——译者)山口和阿姆河河源直到塔什库尔干的塔格杜木巴什帕米尔全线走了一遍之后,我沿途所做的观察才使我充分意识到经过这条河谷的道路在历史上的重要意义。

图8 奇里克山口,自胡希拜勒横岭南望

要解释塔格杜木巴什帕米尔作为中国新疆与妫水河谷早期交通线的重要性,我们并不需要考虑整个帕米尔地区的历史地理。寇松勋爵在他著名的关于“帕米尔和妫水源头”的备忘录中曾对这个被广泛讨论的题目进行了明晰的批判性的总结。寇松勋爵的分析曾合适地确认了一个重要的地理事实,它可以帮助我们缩小我们探寻的范围。塔格杜木巴什帕米尔尽管和其他的帕米尔有着同样的名称,而且它的上半部也与其他帕米尔的主要地形特征相似,然而它却处在与其他帕米尔不同的分水岭内,因而明白地显示出是另外的流域系统的一部分。可以看到,这种地形上的分区在今天又被国别分界强化了,使得塔格杜木巴什成为中国治下的唯一的帕米尔。因此,我们可以很自然地将中国作为影响这一山区早期历史条件的决定性因素。

所有其他的帕米尔都处于妫水流域,而塔格杜木巴什帕米尔的河流却向东流入塔里木盆地。有一条以之为主要水源的河流,因流经的主要地点为塔什库尔干,因此获得了一个广为人知的名称——塔什库尔干河。此河穿过在东侧围绕着帕米尔的巨大的南部山脉,最终与叶尔羌河,即扎拉普香河汇合。塔什库尔干河灌溉的所有河谷以及叶尔羌河上游方向上与之相连的一些小片高山地带共同构成现在被称为萨里库勒的界限分明的山区。地形事实和历史证据都表明,现在的塔什库尔干防卫哨所及周围村庄所占据的地方,从很早的时期起就已是这整个地区的政治中心。塔格杜木巴什帕米尔开阔的河谷中止于塔什库尔干。这条河谷作为交通要道的重要性主要在于它有100英里以上的部分是极为容易地进入萨里库勒中心地区的咽喉。因为这种紧密联系,我们也许最好先考察一下那些表现整体萨里库勒古代地形特征的主要数据。

萨里库勒地区范围很小,又没有自然资源,其重要性完全是由于它与某些道路的相对地理位置而构成的优越性。那些道路从很早时期起就连接着有绿洲的上阿姆河河谷和塔里木盆地沙漠南部。所有从妫水起始沿着那个方向去的道路,不论是通过罗仙、锡格楠还是瓦罕上行,都得穿过帕米尔东部的分水岭,然后穿过更高的以慕士塔格阿塔群峰为最高点的南部山脉。这条山脉连接着北部的天山山脉和南部的兴都库什及昆仑山脉的端点。萨里库勒的主要河谷就在这条南方山脉与从东边包围着的帕米尔的分水岭之间延伸。这个位置使得河谷相对较宽,也决定了河谷的主要走向:塔格杜木巴什河谷主要由南向北而降,而塔噶尔马河谷主要由北向南而降。每一条穿过帕米尔分水岭到达慕士塔格阿塔山梁南部的道路都要在这一处或那一处进入这些大山谷;在相反的方向上,所有从叶尔羌河流域向西进入妫水盆地的道路同样如此。塔格杜木巴什和塔噶尔马河谷在塔什库尔干河向东急转弯的地方相交,因而,在其南面仅约8英里处的塔什库尔干就成为所有上面提到的不论是从东方还是从西方而来的道路的自然汇集处。

显而易见,萨里库勒地区的这个中心(指塔什库尔干——译者)从来都是旅行者的重要目标。不论是从哪个方向上接近萨里库勒,都首先要穿过一个荒凉的、完全没有定居人口、无处可为商队提供补给和遮蔽之所的高山地带。西面延伸的高海拔的帕米尔地区在历史上的任何时期都从未能被开垦过。从塔噶尔马起始、将萨里库勒与东北面的喀什噶尔及东面的莎车(叶尔羌——译者)相连的道路,经过的则是南部巨大山脉的荒瘠支脉上一连串很高的山口,而那些支脉之间又是狭窄的无人居住的峡谷。当然,在叶城和科克亚方向上,塔什库尔干和叶尔羌河之间山脉上难行且人迹罕至的地区的确经过一些小的萨里库勒人定居区。然而,这一片片独立的耕地生产出来的粮食连维持分散在那片区域的很少的农牧人口的生活都不够。最后,如同我在“个人报告”中说的那样,如果循着一条向北穿过慕士塔格阿塔然后沿着亚曼亚尔河进入喀什噶尔平原的道路,那就要横穿过更大的距离才能见到定居人口的住所。

萨里库勒地处荒凉山区之中,却又是重要道路的交会处,这种情形就必定使此地区拥有的任何自然资源都具有特殊的价值。如果能有足够的人口,又有能够维持这些人口的管理机构,这个地区应会有比现在更丰富的资源。从塔什库尔干之下到达夫达尔小村之间是40英里长的塔格杜木巴什河谷下段,是一片相当宽阔而平坦的肥沃土地。目前,开垦种植仅限于河谷里塔什库尔干上下那一小片绵延不断的区域内,或像达夫达尔和皮斯林这样一些孤立的村庄。这些村庄是最近才开始在河谷更高处那些易于获得河水灌溉的地方形成的。

不过,我在塔什库尔干停留期间又获知,那些地方的居民拥有一致的传统,这一点强烈地证明,目前很有限的开垦区曾一度向河谷上方延伸到很远。可以举出些支持这一判断的例子。例如,沿着山脚,尤其是在河谷的东面,可以找到广泛的灌溉渠道的遗迹;此外,在现有村庄地带以外相当远的地方发现了像巴扎尔达希特这样的废弃村庄遗址。我相信这些有根有据的故事是可以相信的。一方面,从达夫达尔到吐格兰夏尔的路上,我曾经过几乎不间断的宽阔冲积地,一旦有了灌溉系统,就能长出适应此地气候的庄稼。另一方面,我们知道在阿古柏叛乱之前和之后,萨里库勒一直遭受坎据提人和希格尼斯人抢掠奴隶的定期袭击,直到英国占领罕萨才停止下来。这一定曾是导致这个地区人口减少的原因之一。

塔格杜木巴什河谷上部由于距离最近,必定最受那种侵扰之苦。然而那些侵扰还扩展到塔噶尔马河谷——此河谷长约12英里、宽7英里的灌溉良好的中心平地为农业定居区提供着充足的耕地。

现在,这整个地区正渐渐从长期遭受侵扰的灾难中恢复过来,所以很难判断,当建立在塔里木盆地的强大无比的政权支持萨里库勒以保证它免受西部和南部扰人的邻邦侵袭时,这一地区的人口和资源是怎样的。如同我们将要看到的,中国人很早就意识到这个山区作为守卫巴达赫尚、吉尔吉特和帕米尔方向边境线的前方哨位的政治价值。然而中国统治者也就仅仅关心不时地宣布一下它的主权,而这一点很可能常常只是纯粹名义上的。这个高山小部落之所以保持了它的持续存在和历史个性,更重要的原因应是此地居民的种族固守性。

萨里库勒的人口除包括使用其草场的克尔克孜游牧民,还包括山区塔吉克人。这些人的体形特征和语言都无疑地证明他们属于所谓的嘎勒恰祖先。已故的夏乌先生以他惯有的准确和精细第一个记录下了萨里库勒人的语言。这种语言与瓦罕人的瓦赫语非常相似,因此也许可以仅仅把它当成是那种语言的一个方言。我看见的萨里库勒人具有构成妫水地区大部分人口的伊朗塔吉克人的所有种族特征。各阶层的人普遍具有波斯语知识,这表明伊朗文化的影响甚至扩展到了如此偏远的山谷。后面我还要谈到,伊朗传统故事在当地传说中广泛流行。这些传说的久远(有玄奘记录为证),当地命名中的伊朗成分,以及与此相异的任何其他历史传统的缺乏都说明,萨里库勒的人口非常有可能从很早的时期起就具有和现在一样的种族特征。

萨里库勒的地理位置使得它从未处于入侵浪潮所经的任何一条道路上——那种浪潮不时席卷那些较易进入的中亚地区,因而渐渐彻底改变了那些地区的种族构成。萨里库勒的主要山谷,海拔没有低于10000英尺以下的,这种严酷的气候和极有限的可用作生产的土地使它不太可能招引强大的入侵者来占领和定居。其主要山谷一再遭受西面和南面小山国的劫掠偷袭,无疑使较为平和的萨里库勒居民的境况时盛时衰;然而由于这些骚扰即来即去的性质以及许多与世隔绝的山谷提供了很好的隐蔽(掩护)所,那些侵袭并不足以造成灭绝萨里库勒的威胁。不管怎样,经验表明,萨里库勒在最近的时期已从这一类严峻的考验——甚至包括阿古柏统治时期强迫其大部分人口转移到喀什噶尔——这样的考验中恢复过来。很显然,这个伊朗族小群体如此近地处于一个大突厥语人群之中,又与他们共有同样的命运,如果不是由于高山的隔绝作用和山民特具的对代代相传故事的固守,他们就不可能保持语言和种族特征上的完整性。

萨里库勒山民目前构成伊朗民族的东部最前沿。但如果我们从几个重要的事实来判断,在古代,一个说伊朗语人种的居住区一定曾向东,尤其是朝向和田方向上,分布到还要远得多的地方。我从丹丹乌里克遗址毁损寺庙中发掘出的以婆罗米文字写成的文书,以及之前在同一地区获得的其他以同样文字写成的文书已被霍恩雷博士部分地破译出来。那些文书表明,公元8世纪时和田土著居民所说的语言非常有可能源于伊朗语。另一方面,乔伊斯先生对我在和田获得的体质人类学数据进行了独立于任何历史学和语言学证据的仔细分析,他的分析明白地显示出,今天的和田人口普遍具有一种与居住在妫水和扎拉普香高地被称为噶勒恰的山区部落关系紧密的种族成分。

下面要讨论的中国历史记载可追溯到唐朝治理塔里木盆地时期(公元7—8世纪),也证实了上述观察在人种描述学上的重要性。那个记录中描述说萨里库勒居民的外表特征和语言与和田人一样。语言学、人类学和历史学的证据汇集起来使我们不免得出结论:现在的萨里库勒人代表着一度扩散到远达和田地区的更大的噶勒恰人群体的遗存,只是那个群体的东面部分后来经历了相当大的种族融合,放弃了自己的语言转而使用了突厥语。萨里库勒的河谷与昆仑山北部山脚下平原的绿洲之间地理位置的巨大差异,和由此导致的进入其地区难易程度的差别足以解释为什么在后一地区内会发生那样彻底的变化。

最后,也许可以简略地指出,在伊朗族的萨里库勒人和上述绿洲目前居民之间的种族联系能够在帕合颇这个很小而且鲜为人知的山区部落中找到。帕合颇人部分是牧民,部分是农民,居住在提孜纳普和叶尔羌河源头附近的狭窄山谷中。我们仅有极少的关于这个令人感兴趣的人群的信息,而且这些信息都来源于贝勒乌博士的记录。他描写这些人有明确的高加索人的特征,皮肤白皙。他们和他在塔里木盆地遇到的其他人种在体质类型方面的区别使他感到惊讶。他写道,他遇见的几个能够加以询问的帕合颇人都否认他们除突厥语外还有任何其他语言。但贝勒乌博士也提到这些山民极为害羞,这使得他们会隐藏所有关于他们的信息。我自己不能去接近叶城以南帕合颇人的山区以获得接触他们的机会,但我在叶城短暂停留期间,一位数年来一直负责帕合颇人居住区的官员导德波克告诉我,尽管所有的帕合颇人都懂突厥语,尽管由于与叶城绿洲上的人通婚使得突厥语的使用范围更广,但帕合颇人之间却讲另外一种能被萨里库勒人听懂的语言,这种语言是萨里库勒语言的一种方言。如果这个说法确切,我们前面假设的帕合颇人是曾更广泛分布的噶勒恰人群的又一遗存就应是一个不争的事实。