墨吉的古代遗存

在喀克夏勒塔提,我们就离开了克里阳河三角洲的最东端。然后,道路就进入了沙漠地带,先是经过一些矮的沙丘,之后是在锥形小沙山之间穿行,沙山上覆盖着柽柳(即红柳——译者)。大约走过5英里之后到却达村,从此进入桑株河灌溉的一串绿洲的边缘。这些绿洲中最大的叫墨吉,其上从北向南散落着一些小村庄,村与村之间隔着大片因没有灌溉而荒秃的黄土地带。从赫定博士的叙述中我就已知道,在墨吉的巴扎所在的那个中央村落以北有一个古遗址,所以我就安排于10月7日在那里停留。到达后的那天早晨,当地的伯克和村里的头人们就给我拿来了整袋整袋伊斯兰时期的旧铜币,还有一些金属封印、青铜装饰物等,据说就是在被他们叫作托古加依的上述古遗址处找到的。

那个地方位于皮山巴扎以北约0.75英里处。我在前往那里的过程中,发现一片约有0.25平方英里的裸露黄土地,上面布满一道道汛期河床的宽阔河道。在因此而形成的岸上,覆盖着陶器碎片。在土壤没有被洪水的作用冲开的地方,只有很少一些陶器碎片露在地表;而水流冲过的黄土岸上,坡上就厚厚地布满了各种陶器碎片、小玻璃片、小石片和类似的碎片。我检查了好几个侧面或多或少垂直暴露出来的黄土岸,在其中发现了陶器碎片和动物骨头以及层层的灰烬和木炭。它们埋在目前的地表之下3~5英尺处。从同样深度的地层中还能够冲出许多钱币,前面我看到的那些钱币就是从这里来的。它们通常是在春季和夏初的洪水流过之后,在主要洪水渠道宽阔的岩石河床(一般称为萨依)中捡到的。成排的小洞表明,上一个洪水季节所冲出的碎物已经被“寻宝人”搜索和冲洗过了。也是在那里,我收集到五六枚与前面带给我看的同样类型的薄铜币,是我雇来寻找带装饰的陶器片等物品的村民找到的。

这些钱币和我在此处购买的大量钱币都属于至今不能确认的一位穆斯林统治者。他在钱币的背面自称苏莱曼可汗。我们对这位国王所处的时代或谱系并无所知,所以确定这些钱币的种类和标准能为我们的考古调查提供什么线索这件事就得留给钱币学家去做了。图27显示的钱币样品代表着我在墨吉获得的分成两类的90枚钱币。这些钱币在托古加依如此丰富当然很引人注目,尤其因为它们在其他地方很罕见。在和田出售的、大部分来自约特干的许多各类钱币组合中,我也没见到过6枚以上的苏莱曼可汗钱币,而就是那几枚也一定是得自墨吉。除了这些钱币,我在墨吉购买的收藏品还包括唐肃宗皇帝乾元年间(公元758—760年)发行的23枚铜币和少量不能明确认定的伊斯兰时期的铜币。这些铜币很有可能也是来自托古加依。

图27 在托古加依发现的钱币

这些钱币发现所提供的证据使我们可以肯定地认为,托古加依遗迹所属的定居区在进入伊斯兰时期依然繁荣。冲出陶器碎片和其他碎片的地层与约特干的文化地层特征极为相似。与约特干的文化地层一样,托古加依的地层无疑是因垃圾的积累而渐渐形成的。但是托古加依地层较浅,没有更早时期的钱币发现,表明这个地方被占据的时期,或至少是遗迹向我们所表明的时期,不会早于伊斯兰时期之前几个世纪。另一方面,从覆盖着这一层的土壤堆积中,我们能够得到此地有人居住的年代的下限。我后来在约特干的观察表明,文化地层上的土壤沉积,应归因于地面停止作为居住地之后土壤被长期灌溉的结果。在村民们的记忆中,这片地区什么也没有,只是一片荒野。似乎有证据表明,在这个较晚的时期里,它的表面事实上曾被侵蚀。把此地的目前状况和碎片层上覆盖的淤泥堆积结合起来看,我们就得到结论:即使是碎片区中最晚的部分,也已经在土壤中间存留了相当长的时期,也许不少于5个世纪。

如果能确定此地层的哪怕只是近似的时间上限与下限,也是很有意义的,因为那可以帮助我们对极为多样,而令人好奇的此地出土陶器样品进行分类。和陶器一起还有其他小片的玻璃和金属出土。上釉的陶器碎片需要特别引起注意,因为它们有较好的工艺和艺术性的色彩。我以前发掘的更早时期的遗址都没有这种上釉的器物,因此也许可以问这样一个问题:在伊斯兰时期开始以前,塔里木盆地的人知道上釉工艺并在某种程度上加以运用吗?另一方面,有一些不上釉的陶器片,其装饰显出是公元3世纪的尼雅河遗址处所能看到的木刻的主题的延续,因此可以一直追溯到希腊—佛教艺术。

和在约特干一样,我对那里地面之下完全没有任何建筑遗存的痕迹感到吃惊。但是我们下面要看到的,灌溉及伴随而生的渗透对土坯、灰泥和木料这些塔里木盆地仅有的建筑材料所起的腐蚀作用,可以很容易地解释这一现象。约特干遗迹的状况与托古加依的还存在另一个联系。古代和田都城遗址的发现是由偶然形成的深沟将深埋的文化地层暴露出来而导致的,托古加依也是一样。如果不是由于汛期河水所冲出的河道,那么这里的古老而更令人感兴趣的碎片很有可能还在被掩藏着。

我从托古加依穿过一片部分被轻流沙即黄土尘埃覆盖的荒地,来到墨吉巴扎东北约1.5英里处、被称为阿萨的古代墓地。赫定博士曾特别留意这个遗址。他注意到,这些坟墓是穆斯林的。我检查了一个低矮、有人骨架从其侧面伸出来的大土丘,发现其中有紧凑地排成行的坟墓。这些坟墓内面衬着泥砖,上面盖着木板。打开其中一座坟墓后,我在里面发现了缠在粗糙棉材料中的一具小孩的遗骸。这种材料被称为哈慕,在整个新疆地区都很常见。小孩的头转向西面,与穆斯林习俗相符。他的脚被一根带子捆缚起来。我的突厥仆人肯定地表示,这种方式至今还在沿用。这个墓地无疑是用来埋葬正统穆斯林的。实际上,当地传说认为它是在与异教徒战斗中死去的夏赫(国王——译者)的圣陵,但我却找不到任何确定性的传说,而在我要掘开一座坟墓进行检查时,我的向导也没有表现出任何特别的良心不安。当他们在这座应为一位神圣斗士的坟墓中看见一具小孩的遗体时,毫无迟疑地表示他们不相信那个传说。

有两个观察证据表明,这个墓地很可能相当古老,大约与托古加依遗迹同时期。从一个部分暴露的坟墓中,我的东干人翻译尼亚孜阿洪捡到一个代表飞鸟的小黄铜装饰品。这个装饰品恰与搜索托古加依碎片时拿给我的一个非常相似。经过询问,我发现现在那里的人仍然习惯在他们亲属的墓中放入这一类的小物品。

另一点观察涉及埋葬这些古墓的土堆的外形。这个观察也很有意思,但直到在别的地方获得了更多的经验之后,我才开始对它感到吃惊。据我的观察,这些坟墓总是占据着低矮的土丘,与前面描述的喀克夏勒塔提的黄土岸即“见证者”不无相似处,只是一般来说更大,形状更圆。最接近土丘边缘的坟墓中的东西一般来说都暴露了出来,这表明土丘受到了侵蚀。土丘之间的地面表面上是松软的分解黄土,到处散布着旧陶器的碎片,但并不厚,因此它与塔提上标志着地面最大侵蚀程度的低陷部分之上覆盖着的黄土尘很相似。容纳坟墓的土丘比周围地面高出并不多,也许从未超出10英尺。

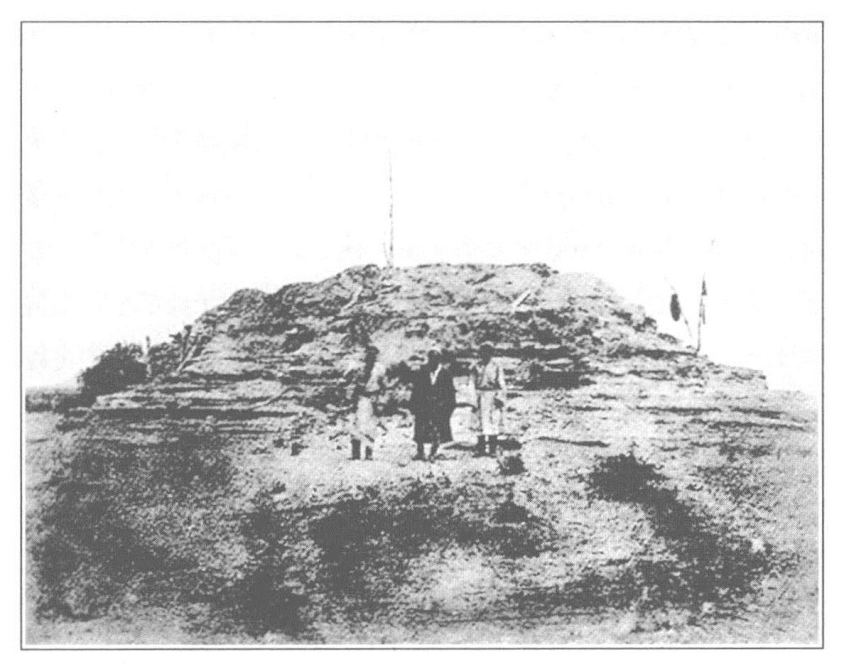

将我的笔记与我对这个墓地的回忆相比较,可得出这样的结论:土丘实际上是原始地表的一部分,因为其中坟墓密集而防止了此处的土壤像周围其他地方一样被侵蚀。我在阿萨最显眼的土丘东面约0.5英里处的一座小寺院凯派克乌鲁克麻扎的所见证实了这个结论。那座寺院有一些旗杆和旗子,这些旗杆和旗子在一座小而边界鲜明的黄土垣上竖起,因而被认为标志着一位圣者的埋葬之地。我拍摄的这座麻扎的照片(图28)非常明显地呈现出风蚀在黄土垣侧面所造成的影响。黄土垣在周围地平面上升起约10英尺,它之所以能保存下来显然是由于上面的坟墓。有不少衰败的木料从上部的斜坡中伸出,可能属于被侵蚀削去的坟墓。

图28 墨吉附近的凯派克乌鲁克麻扎

流沙形成的低矮沙丘现在在北面和东北面围绕着阿萨,为那个令人悲哀的景象提供了合适的背景。但没有证据表明托古加依遗址(这处墓地也许就埋葬着它的居民)是由于受到沙漠侵袭而被废弃的。托古加依以北在今天仍有成片的耕地,而那里定期的洪水侵袭也表明灌溉并不是不可能的。次年5月我回程途中再经过墨吉时,看到大量足以使土壤繁育作物的水在一些河床中白白流失。我在墨吉那一片片分立的开垦区中得到的印象是,目前绿洲上约有500户但也许要少得多的人口无论怎么说都没有完全利用可用的水和耕地。