喀克夏勒的塔提

10月6日早晨,我开始下一段大路起程赴墨吉。因我的皮山消息人曾说在路上就能看到阔纳协尔遗存,我为此兴致勃勃。我们从皮山绿洲南部的林荫小道出来,穿过约3英里宽的石头的达希特之后,在现已完全干涸、前一天我曾一直循之下到喀拉塔格孜艾格孜的宽阔河床的右岸,见到了第一个阔纳协尔。在与路交叉的地方,右岸在汛期河道的沙地底部之上高出约20英尺,地面上相当长的距离内厚厚地散布着粗糙的红色陶器小碎片。虽然没有发现带装饰的碎片,但这些极为坚硬、偶有精细条纹的陶器碎片,看起来属于一个久远的时期。能够找到这些散落碎片的地带并不宽,在河岸到无疑是分解黄土构成的软沙土开垦地带之间延伸。在道路的南面,散落着陶器碎片的地面很快就消失在低矮的细沙堆之下。而在北面,地表面并无沙堆,碎片区沿河岸一直延伸到很远的地方——据我的当地消息人报告说有两三英里。同样很明显的是,西面的原有地面一定曾被河床中的汛期河水冲走了许多。河水现在正在东边发生作用,持续地切陷进右岸,因此碎陶片覆盖地区的范围标志着一个人口密集的大定居区的位置。

我想在那个地方发现其他一些遗迹,但结果是徒劳无获,只找到一片一片的散落的陶器碎片。不管在哪个地方检查这些碎片,我总是能发现它们在光秃秃的黄土上,黄土之下没有墙垣或任何其他实质性遗迹的痕迹。通常在东一处西一处,高于周围地面、相对较硬的小土岸顶上碎片堆积最厚。而这种小的土岸也是由黄土构成,只是表面分化得尤其厉害。这些黄土的侧面,就像被侵蚀的河岸陡坡,在许多地方非常陡直因而容易检查。但是任何暴露出来的地层部分都找不到陶器或其他遗迹,这就使得土岸表面的大量陶器碎片显得更加令人好奇,我从一开始就感到很迷惑。直到后来我在其他地方观察到相似的情况之后才找到了答案。因此这方面的讨论我将放在下面讲到一个更大更重要的遗址的时候进行。

在上面描述的碎片区紧靠东南面、却特拉小村附近,道路就遇到了构成摩桂拉绿洲的狭长开垦带。此地带在这里宽仅约1英里,但是所有情况都表明,只要有更多的水来满足灌溉的需要,耕地就能在向东的方向上大大延展。过了耕地之后,道路在有矮树的草原上又延伸2英里。这一地区有松软的黄土,车一碾就变成细小的尘土。这样的天然良田最近一片片地用于耕作了,尤其是那片孤立的、被形象地称为英阿里克(新渠)的可耕地的周围地区。就是在这个地点,我第一次在东北方向1.5英里处看见了被我的皮山向导称为托帕梯木的古代砖土堆。“梯木”一名立刻使人联想到一座佛塔,所以我急忙向那里赶去。第一次的尝试失败了,因为根据向导的建议,我要在英阿里克之上的某处穿过苏尕孜亚尔的深深切陷的汛期河床,然后沿之向北。可是这条河床不久就变成了如峡谷一般的深沟,当我们终于与那座土丘遥遥相对的时候,那条深沟却把我们和对面岸上的土丘完全分开了。

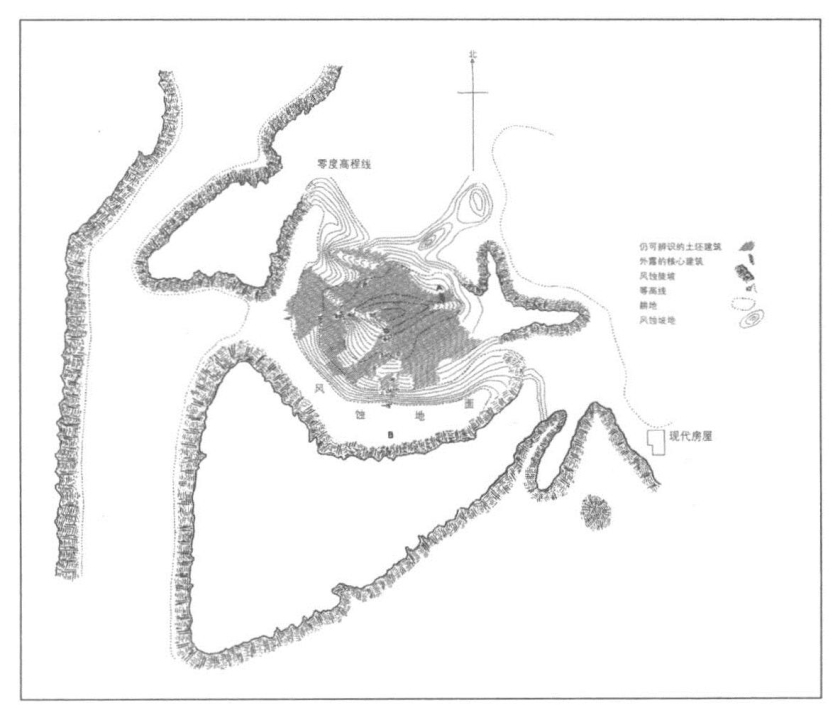

一旦我在路的附近穿过那条深沟,沿着左岸经过英阿里克的田野接近土丘的时候,就很容易看到,托帕梯木(土墩)保持着古代佛塔的所有特征。显然,由于空气的原因,佛塔表面坚固的土坯结构已经遭到严重毁损,只在西北面能够清楚地找到底座的几层轮廓。在这面及遗迹更加残破的部分进行的仔细测量使我复原出了它的平面图(图26)。从图中可以看出,这个建筑的一般安排和尺寸在许多方面都与莫尔梯木佛塔相似。底座是依次错后的三层,不过最下面的一层现在仅仅成了一堆分化的碎片堆,在目前的周围地表水平面上高出5英尺。这一部分的尺寸和形状只能猜测性地还原。在它之上是第二层,正方形,边长41英尺,高5英尺。其上是同样高度的圆形或鼓状的一层,直径35英尺。在这之上是一个穹顶,现存高度14.5英尺。由于穹顶的直径是29英尺,如果它的高度最初也是如此,那穹顶的形状就是一个精确的半球形,不过因为上部毁坏得很厉害,这个结论很值得怀疑。

图26 喀什噶尔库尔干梯木佛塔遗址平面图

现存结构在目前的地面水平上的整个高度是29.5英尺,与其正方形底座的最大尺度即47英尺相比,垂直与水平尺寸的比例就比在莫尔梯木佛塔测量到的要小得多。然而,应该注意到,因为我没有时间和民工来对佛塔周围进行试验性的发掘,所以并不能确定周围地面的原始高度是否比目前的高度低很多。如果淤泥的积累覆盖了周围地面,如库尔干梯木佛塔处所发生的那样,我们就应该认为有另一层正方形底座被掩藏于地表面之下。

尽管没有发掘,但整体上说来我不倾向于这种假定。佛塔周围200~300码距离内以及向东直到与上面提到的深沟相距约70码处,地面上都散布着看来很旧的陶器碎片和石头碎片。把这些碎片认为是古代不那么坚固的居住建筑是很自然的。这些建筑在佛塔仍被崇拜的时期建在它的周围。从我们讨论库尔干梯木时所做的观察判断,只有长期持续的灌溉能够导致淤泥的大量积累并因此抬高地面。如果是这种情况,我们就应该预期这些碎片在很久以前即已被耕作土壤层埋到了我们看不见的地方。

不过另一方面,我们确定佛塔的年代不会晚于公元10世纪末伊斯兰进入此地区前夕,要假定从那时起土壤地平面就保持不变也不是没有问题的。附近毗连的喀克夏勒塔提遗址提供了惊人的证据,证明这一地区受到风蚀的巨大影响,那么佛塔周围的土地既然没有因耕种而得到保护,又怎能在9个世纪的时间里没有发生相当程度的降低?要理解这一点似乎也很困难。后面讨论安迪尔遗址时我们会看到,自从那个地点于公元8世纪早期被废弃以后,风的侵蚀作用曾如此有效地降低了当地佛塔周围未受保护的地面,因而致使它比现存遗迹底座所标志的原始水平面低了约10英尺。当然,安迪尔与这里在沙漠中距离如此遥远,影响沙漠中风的频率、方向和强度的两处气候条件现在已极为不同,在过去的时期也许更加如此。但是有必要提一下,要说土坯结构外表面受侵蚀而毁坏的效果,安迪尔处的佛塔并不比托帕梯木的这一个更严重。

看来需要对所有当地状况进行更加系统的研究,而我匆匆的行程并不允许。也许还要再加上对这一地区进行长时期的气象观测,才能有把握地回答这个半地质半考古的问题。同时我想提出一种假定:托帕梯木周围的土壤也许曾经受到沙丘的保护从而免受侵蚀——这些沙丘在数个世纪里覆盖着那片土壤,不过后来向北退去了。应该留意这种可能性。这个假定至少能够解释佛塔的西北面得到了最好的保护这样一个事实。众所周知,塔克拉玛干西部的半月形沙丘与占优势的风向相应,大多数都呈现出从东北向西南的移动线。很明显,这些沙丘如果遇上了建筑形式的障碍物,沙就会积累起来,在建筑的西北面积累最高,从而使那一面比其他部分得到更好的保护。

像所有其他佛塔一样,托帕梯木一定曾在某时吸引过“寻宝人”的注意力,但在土丘顶部进行的挖掘并没有超过7英尺。在其他佛塔遗迹中我曾检查过的位于穹顶中心线的方形空洞和小室,在这里却全然找不到踪迹,不过这有可能是因为穹顶衰败的缘故,以及上面提到的挖掘。由于佛塔表面受到气候的影响,所以无法找到一度也许覆盖着这个结构的灰泥层。此外,我也无法确定结构中所使用的土坯的尺寸,因为这要对建筑结构进行切凿,而那只会引起别的寻找更实际的东西的人对这个结构进行更进一步的破坏性挖掘。

我第一次去尝试接近托帕梯木的时候注意到,在苏尕孜亚尔的右岸上有一片比摩桂拉西边看见的范围更大的碎片散落区。它一直延伸到大路的北边,看来覆盖了3平方英里或更大的地方。在道路的南边和深沟的东面约2英里处,碎片就消失在沙漠入侵而形成的低矮的流沙沙丘之下了。我到达那个地方的时间太晚了,所以不能确定这块碎片区在北面的界限。我的向导称这里为喀克夏勒的塔提。“喀克夏勒”是摩桂拉绿洲上离此地最近的村庄的名称。

古代居住的遗迹是如此之多,即使是最漫不经心地走过此处的旅行者都能认出。这些遗迹散落在不同大小和厚度的地片中。除了包含各类的陶器碎片,它们还包括小片的石头、烧过的砖头、熔渣、断裂的骨头、腐蚀得很厉害的金属碎渣和同样坚硬的废弃物。陶器碎片无一例外都非常坚硬,但一般来说纹理粗糙,绝大部分呈红色,堆积较厚时就使整个地面闪着红色,但黑色陶器的碎片也不少。显示出装饰痕迹或显出它们原来所属的器物形状的碎片极少。所有的碎片表面都特别粗糙,看来似乎已经被磨过了——正是此地的侵蚀作用的明显痕迹。骨头的碎片在许多地方出现,明显是动物的,正如在现在新疆村庄的许多垃圾堆中能够发现的一样。我的人辨认出被磨蚀得很厉害的一块是羊的髀石,像今天一样,它也许曾用作骰子的替代品。

熔渣只出现在特别的几个地方,其中最突出的是在普通地面上高出约15英尺的一片黄土垣,离深沟不远。在那里,相当数量的熔渣散布在表面上,在熔解的矿石、半烧过的砖头和明显包含着铁矿石的碎渣之间。在这些废弃物中,还能够找到木炭碎片。这显然标志着一度存在的熔炉的位置。

比这些稀少的遗迹更有趣而在一开始确实更令人迷惑的是这些遗迹周围的状况,不过我后来曾有机会在相似的古遗址上一次又一次地观察到过同样的情况。那些古遗址是我后来在和田地区目前开垦地带边缘以外的无数地点找到的。它们也都被当地人通称为塔提。因为重新观察到了同样的特征,而对保护得远为完好的遗址进行的探索又提供了经验,我渐渐形成了一个有说服力的解释。

像在所有其他塔提处观察到的一样,喀克夏勒塔提最突出的特征是,这些碎片是在自然的黄土而非任何其他东西之上。黄土或是坚硬的,或多多少少分解为灰尘状,或是极细的“沙子”。一直都很容易确定,在土下既不存在墙也没有其他任何种类的建筑遗迹;因为在塔提的普通地平面之上此一处彼一处升起的、其上常常有最厚的碎片层的那些小的孤立黄土台地或河岸,总是在它们裸露的侧面不变地显出完全自然的泥土形态,而没有任何古代存放物或明显的地层的痕迹。在喀克夏勒塔提,这种顶部平坦的台地最高的在周围满是尘土的低陷处之上耸起约15英尺,不过大多数的平均高度在8~12英尺。

至于这些台地的形成,如同这些遗址的所有其他特征一样,都不可能看不出是春夏季极为频繁、扫过沙漠及其边缘地带的强风和沙暴的强大侵蚀作用的证明。所有到过新疆的旅行者都谈到过这种沙漠风暴的强大力量。尽管我并没有在这一沙漠地区待到三四月份之后,但如同我的“个人报告”中写到的,我的确有很多机会实际地体会了沙暴的猛烈。只有上面描述的那些材料才会因它们的硬度和重量存留下来,当下面的土壤被侵蚀得越来越厉害,它们便越来越沉积下来;而新疆房屋建筑中的泥墙、木料等形状的东西都在很久以前衰败并被风刮走了。即使是陶器碎片和其他耐毁蚀的碎片,也带着明显的暴露于一次次卷土重来的进攻之下的痕迹:它们尺寸很小,表面粗糙。

很明显,这些建于易分化的黄土上的旧居民点上自从被废弃以后,许多个世纪的侵蚀过程一定会导致地面的相当程度的降低。但是在一整片地区,侵蚀从来不会均匀地进行,我们上面提到的黄土台地就是一个证据。这些黄土台地升起在塔提的分解较多的部分之上,如同一块块高地或一座座小岛。它们相对来说较受保护也许是由于一些特殊的特征,例如,覆盖着它们的碎片通常密度较大,或它们一度被现已完全消失的建筑所占据——那些建筑的坍塌废迹的重量曾有效地遮蔽过下面的土壤。在后面还要看到,我们发现,尼雅河遗址的木材和灰泥建筑的遗迹几乎总是占据着这样的台地,而它们周围的低陷部分则是由侵蚀作用而形成的。不管我们把塔提中保持的黄土台地归结于什么样的具体原因或原因组合,可以肯定的是,它们标示着原始的地平面,因此对古迹学家和地质学家同样有意义。看来可以用常见的地质术语“见证者”一词来合适地称呼它们。

当然,如果我们在这些黄土台地之上,或者旁边,能找到任何可近似观测的考古遗迹,它们就拥有了特殊的价值,因为这种遗迹显然标记着造成现在看到的旁边低陷部分的侵蚀作用所开始的时间上限。在真正的塔提上这种可观测的遗迹必定很罕见,因为它们通常在一直有人居住的地区所容易到达的地方,因而便一直更多地暴露于人力的毁坏之下。

我在达玛沟附近一个现代的被弃村落所做的观察可以作为一个典型例子,表明村落在被废弃后,会多么快就失去任何有价值的或能够作为建筑材料及燃料的东西。在新疆的房屋建筑中,木材一直起着重要作用。很容易就可以看出,房屋被弃后木材早早就被抽走,因而所有普通的住宅在很短时间内变成了坍塌的泥堆。“寻宝人”的职业在和田附近似乎一直兴旺。这些人的定期造访不仅毁坏了所有可以毁坏的材料,而且还渐渐搬走任何一点有价值的小东西,如钱币、金属装饰和切削过的石头等。这些东西曾被有意或无意地埋在地下,因其材质坚硬而免于分解或被腐蚀。

其他古代物品如文书、简牍、灰泥雕塑、木刻等也许曾经属于那被弃居住地的东西,以前到塔提来“寻宝”的人当然不会留意的,现在对我们变成了确定这些地点考古年代的最有价值的东西。但是我们已经看到,这里的自然条件绝对排除了这种遗迹存留下来的可能性。古代陶器的碎片的确大量地散落在所有塔提的地上,但根据我们现有的知识,还做不到对这些陶器碎片进行适当分类,以确定特别的类型、材料等之间的年代关系。即便是对流沙或淤泥堆积所保护的较完好遗址中的古代陶器的仔细检查取得进展之后,对于塔提的陶器碎片进行适当分类仍有特殊困难,因为碎片太小,而且本来就极罕见的带装饰的碎片表面又经过了上面所说的磨损。

所以,能够提供线索以确定塔提遗迹年代的仅有古物就是钱币、切削的石头和小件的金属物。不幸的是,我在摩桂拉两边的塔提都没有获得这样的物品。也许因为它们位于一个大路上并且靠近人口较多的村庄,这就加速了地面上也许一度存在过的少量遗迹的消失。由于缺乏可靠证据,例如古钱币,我对这里一度存在的居住区被遗弃的年代不能表达任何确定的意见,然而从喀克夏勒塔提地表面侵蚀程度达15英尺深——如“见证者”所示——来看,这个地方很有可能至少具有相当久远的历史。此外,我见到的唯一一个有证据表明侵蚀得同样深的是尼雅河遗址,公元3世纪后半叶被弃。但是如同我们已经说明过的,在距离如此远的遗址之间,造成侵蚀的气候条件也许相差很大,而我们又没有办法追寻在过去的许多个世纪里这些气候条件的变化。在苏尕孜亚尔的另一边,托帕梯木佛塔的周围地区也表示出喀克夏勒塔提遗存应是伊斯兰时期以前的。

我们没有确定的线索来确定喀克夏勒塔提从一个被开垦的、人口密集的居住地变成荒地的年代,所以想要形成关于其被弃原因的任何确定性意见都没什么用处。料想这种变化当是由于失去灌溉所需的供水。但是失去供水可能是由于政治上的动荡减少了人口,或者干扰了引水渠的系统维护,也可能是影响水源的自然条件发生了某些变化。不过从苏尕孜亚尔每年携来大量汛期河水判断,再加上它引人注目的深陷河床和村民的陈述所给出的证明来判断,要相信历史时期内有什么自然原因阻止了克里阳河水来到喀克夏勒塔提看来很难。不管这种推测怎么样,重要的是应该指出,这个废弃地区是沿着实际的大路延伸的,因此它的久远性就提供了进一步的证据,证明此路所循路线已有很长的历史。