5.2.1 最大功率点追踪方法

依据判断方法和准则的不同,可将最大功率点追踪方法分为开环MPPT方法和闭环MPPT方法。开环MPPT方法是根据光伏电池的输出特性与外界温度、光照和负载的变化基本规律(比如光伏电池的最大功率点电压与光伏电池的开路电压之间存在近似的线性关系),提出的一些开环MPPT控制方法,如恒定电压法、短路电流比例系数法和插值计算法等。闭环MPPT方法是通过对光伏电池输出电压和电流值的实时测量与闭环控制来实现MPPT,其中自寻优类算法使用得最广泛,典型的自寻优MPPT算法有扰动观测法(perturbation and observation method,P&O)和增量电导法(incremental conductance,INC)。

5.2.1.1 恒定电压法

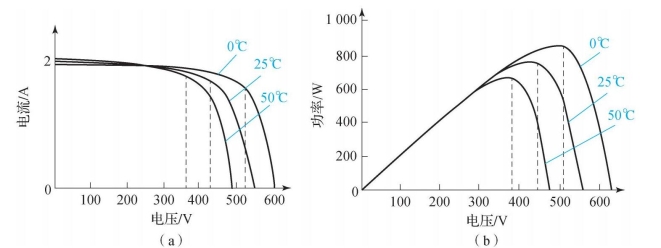

对于太阳能电池阵列,当温度一定时,不同光强下其最大功率点电压几乎落在同一根垂直线的附近,如图5-13所示。根据这一特性,可将太阳能电池阵列工作在某一个固定的电压下,进而实现最大功率输出,该方法即恒定电压法。

图5-13 不同辐照强度下的功率特性曲线

图5-14给出了恒定电压法控制流程,VN为当前太阳能电池的电压,其中,Vpv为太阳能电池的电压,Voc为太阳能电池的开路电压。

图5-14 恒定电压法控制流程图

初始时,设置太阳能电池的参考电压值Vref:

![]()

式中,k一般取值范围为0.7~0.9,也可根据太阳能电池在不同辐照下的实际功率曲线测量后取值。例如,在图5-15中,经过划线量测后,取Vref=38 V,进而得到k=0.85。

恒定电压法的优势是复杂度低、实现简单、对硬件要求低,只需知道太阳能电池阵列的开路电压,并控制光伏电池输出电压为恒定值,即可达到最大功率点追踪的目的。其缺点是不能适应环境温度改变,当温度变化时,太阳能电池的电力特性变化明显,最大功率点将不在一个恒定电压附近(图5-15),此时恒定电压法将失效。因此,该方法一般只用于控制精度要求不高、外界工作环境变化较小的场合。

图5-15 温度变化对太阳能电池电力特性影响(辐照强度为1 kW/m2)

(a)伏安特性曲线;(b)功率特性曲线

5.2.1.2 扰动观测法

扰动观测法(perturb and observe method,P&O)的工作原理是实时采集当前时刻太阳能电池阵列的输出功率,并与上一时刻的输出功率进行对比,实时调节工作电压的变化方向,实现对最大功率点的追踪。

具体的追踪过程如图5-16所示。如果当前时刻的输出功率大于上一时刻的输出功率,则以一定步长继续朝着相同方向扰动其电压;如果当前时刻的输出功率小于上一时刻输出功率,则改变扰动方向,朝着相反的方向扰动其电压。通过重复进行扰动判断,使太阳能电池阵列的输出电压维持在最大功率点电压的左右。

根据工作流程,上一时刻太阳能电池输出电压为VN-1,功率为PN-1,扰动步长为ΔV,当前时刻的太阳能电池输出电压增大,当前时刻的参考电压为

![]()

此时,输出功率为PN。

若PN>PN-1,则电压应该向相同方向继续扰动,即参考电压调整为

若PN+1<PN,则电压应该向反方向扰动,即参考电压调整为

![]()

图5-17所示为一种执行过程的示例。开始时,太阳能电池的电压在开路电压上,经过连续4步减小电压,功率持续增加。在第5步继续减少电压后,功率减小,此时则参考电压需要反向设置。执行第6步,电压升高,功率也升高。继续执行第7步,若功率下降了,则需要反向,执行第8步;若功率增加,则继续执行第9步,功率减小,继续反向,保持始终在第6~9步循环扰动。

图5-16 扰动观测法算法流程图

图5-17 扰动观测法的执行过程示意图

可以看出,该方法原理相对简单、对硬件要求低,能够以较低的成本满足大多数工程要求,因此被广泛应用于各种太阳能发电系统。但该方法的问题也比较明显:首先,其在最大功率点处不停扰动,难以稳定在最大功率点;其次,受步长大小困扰,大步长跟踪快、振荡大,小步长振荡小,跟踪时间慢。

5.2.1.3 增量电导法

增量电导法(incremental conductance,IC或INC)是一种根据太阳能电池的功率-电压输出特性曲线的斜率来判断此刻的输出功率状态,通过扰动电压实现最大功率点追踪的策略。

从太阳能电池的功率-电压曲线(图5-18)可以看出,这是一条类抛物线状的可导曲线。其中,在最大功率点处,功率对电压的导数为零;在最大功率点左侧,功率对电压的导数大于零;在最大功率点右侧,功率对电压的导数小于零。

图5-18 增量电导法的工作原理

根据太阳能电池的输出电压和电流,可得太阳能电池的输出功率为

![]()

在式(5-11)中两边同时对电压V求导,可得

![]()

式中,dP/dV——曲线的斜率。

设Vmax为太阳能电池最大功率点对应的电压,则有如下结论:

①当V=Vmax时,此时处于最大功率点处,dP/dV=0,由式(5-12)可得

![]()

②当V<Vmax时,此时处于最大功率点左侧,dP/dV>0,由式(5-12)可得

![]()

③当V>Vmax时,此时处于最大功率点右侧,dP/dV<0,由式(5-12)可得

![]()

由此,可以根据dI/dV与-I/V之间的关系来调整工作点电压,从而实现最大功率跟踪。增量电导法的本质是根据dI/dV与-I/V之间的数值关系来判断此刻光伏电池工作电压所处的位置。

增量电导法的算法流程如图5-19所示。追踪过程开始时,首先需要计算当前时刻的dV是否等于0。若dV=0,dI=0,则表明此刻系统已经位于最大功率点处;如果dV=0,dI≠0,则需要根据dI的符号来调节参考电压;如果dV≠0,则需要按照上文所述的dP/dV及-I/V与最大功率点间的数值关系来调节参考电压。

增量电导法的优点是算法的稳定度较高,响应速度较快,抗干扰能力较强,其工作状态受太阳能电池参数的影响较小。其劣势也比较明显:与恒定电压法和扰动观测法相比较,增量电导法对硬件算力的要求更高,增加了硬件成本,且会受到速度和精度折中的困扰。

图5-19 增量电导法的算法流程图

5.2.1.4 局部阴影条件下最大功率点追踪算法

在实际应用中,太阳能电池一般是由多个电池组件串联或并联,以获得所期望的电压或电流。为了达到较高的光电转换效率,电池组件中的每一块电池片都须具有相似的特性。在使用过程中,可能出现一个(或一组)电池不匹配(如出现裂纹、内部连接失效或遮光等情况),导致其特性与整体不谐调。在合理的光照条件下,一串联支路中被遮蔽的光伏电池会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的太阳能电池不但对组件输出没有贡献,而且会消耗其他电池产生的电力,此时会发热,这就是热斑效应。

飞行器在飞行过程中,受机体本身、其他物体、浮云等因素的影响,会对其上的太阳能电池片接收的太阳光出现局部遮挡的情况,即出现局部阴影情况。在局部阴影条件下,为了避免热斑效应,一般会为太阳能电池增加旁路二极管。由于旁路二极管的存在,太阳能电池的P-V曲线会出现多个峰值,其中,有一个峰值为全局最大功率点(global maximum power point,GMPP),其他的被称为局部最大值功率点(local maximum power point,LMPP)。图5-20(a)所示为正常均匀辐照情况下的太阳能电池阵列工作状态,此时的P-V曲线只有一个峰值;图5-20(b)所示为局部阴影条件下的太阳能电池阵列工作状态,此时的P-V曲线会有多个峰值。

对于这种局部阴影的情况,采用常规的MPPT跟踪技术(如恒定电压法、扰动观测法、增量电导法等)不能保证找到全局最大功率点,极有可能陷入局部最大功率点。为了追踪局部阴影条件下的太阳能电池阵列最大功率,可以采用基于现代优化算法的MPPT技术。进化算法(evolutionary algorithm,EA)在局部阴影条件下太阳能电池最大功率跟踪控制方面起到了良好的应用效果。目前,主要有基于萤火虫算法(firefly algorithm,FA)的MPPT技术、基于灰狼优化(grey wolf optimization,GWO)的MPPT技术、基于布谷鸟搜索(cuckoo search,CS)的MPPT技术等。萤火虫算法广泛应用于图像处理、经济调度、函数优化、数据挖掘、路径规划等研究领域,其因具有计算效率高、设置参数少、易于实现等优点,比较适合应用于局部阴影条件下的全局最大功率点跟踪控制。接下来,对基于萤火虫算法的局部阴影条件下太阳能电池最大功率追踪过程进行介绍。

图5-20 太阳能电池性能曲线

(a)正常情况下;(b)局部阴影条件下

1.萤火虫算法简介

萤火虫算法(FA)是一种以自然为灵感的启发式优化算法,其灵感来自萤火虫闪烁的行为。萤火虫算法基于以下几点假设:

(1)所有萤火虫都是中性的,因此任意一只萤火虫都会被其他萤火虫所吸引。

(2)萤火虫之间的吸引力与它们的亮度成正比。因此,对于任何两个闪烁的萤火虫来说,亮度越低的萤火虫会向亮度越高的萤火虫移动。吸引力和亮度都随着距离的增加而减小。如果没有比自身更亮的萤火虫,它就会随机移动。

(3)萤火虫的亮度受目标函数影响或决定。

在萤火虫算法中,有两个重要的问题:亮度的变化和吸引力的公式。下面介绍亮度和吸引力处理方法。

在最大化寻优问题的最简单情况下,萤火虫在特定位置x的亮度为I(x),目标函数为f(x),可以将萤火虫的亮度用I(x)∝f(x)来表示。

在最简单的形式中,亮度I(r)可以采用平方反比定律I(r)=Is/r2表示其与距离r的变化关系,其中Is是光源处的亮度。如果给定介质的光吸收系数为固定值γ,则其亮度Is随距离r而变化,即I=I0 e-γr,其中I0是原始亮度。为了避免表达式Is/r2在r=0处的奇点,可以使用以下高斯形式来近似平方反比定律和吸收的组合效应:

![]()

吸引力是相对的,应该在旁观者的眼中看到,或者由其他萤火虫判断。因此,吸引力将随着萤火虫之间的相对距离而变化。此外,光强度随着距离光源的距离增加而降低,光也会被介质吸收,因此吸引力可以随吸收程度而变化。

由于萤火虫的吸引力与相邻萤火虫的亮度成正比,因此,萤火虫i和萤火虫j的相互吸引力β可以表示为

![]()

式中,rij——萤火虫i和萤火虫j之间的相对距离,r![]() 和xj为萤火虫i、j的位置,d为所求解问题的维数;

和xj为萤火虫i、j的位置,d为所求解问题的维数;

β0——r=0处的吸引力。

萤火虫i被更有吸引力(更亮)的萤火虫j所吸引的运动取决于

![]()

式中, ——萤火虫i在第t代的位置;

——萤火虫i在第t代的位置;

α——步长因子,用于控制随机步长的大小,α∈[0,1];

rand——[0,1]上服从均匀分布的随机因子。

式(5-15)给出了萤火虫需要移动的位置,式中的第二项是吸引力、第三项是随机化。

2.基于萤火虫算法的MPPT控制流程

在利用萤火虫算法进行最大功率点跟踪时,将萤火虫的位置对应太阳能电池阵列的输出电压Vpv,将萤火虫的亮度对应太阳能电池阵列在该电压下的输出功率P pv,目标就是寻求最大输出功率点。基于萤火虫算法的MPPT控制流程如图5-21所示。

图5-21 基于萤火虫算法的MPPT控制流程