土狗子

夏天的夜晚,跟飞蛾一起扑向灯火的,除了一种青绿色的米粒大小的小飞虫,还有浑身灰黑的大知了和黑褐色的土狗子。有时,五舅拎着一盏马灯,扛一把铁锹去庄后的水渠看水,我也跟着一块去,希望运气好,能捉到被上游看水的人漏掉的几条鱼。一路上就听见马灯咣当咣当地响,一些不知死活的虫子前赴后继,要不是马灯的玻璃罩厚,我都担心要被它们撞裂了,这里面就有那“胳膊肘往外拐”的土狗子,一种北方人叫“喇喇蛄”,学名蝼蛄的家伙。(https://www.daowen.com)

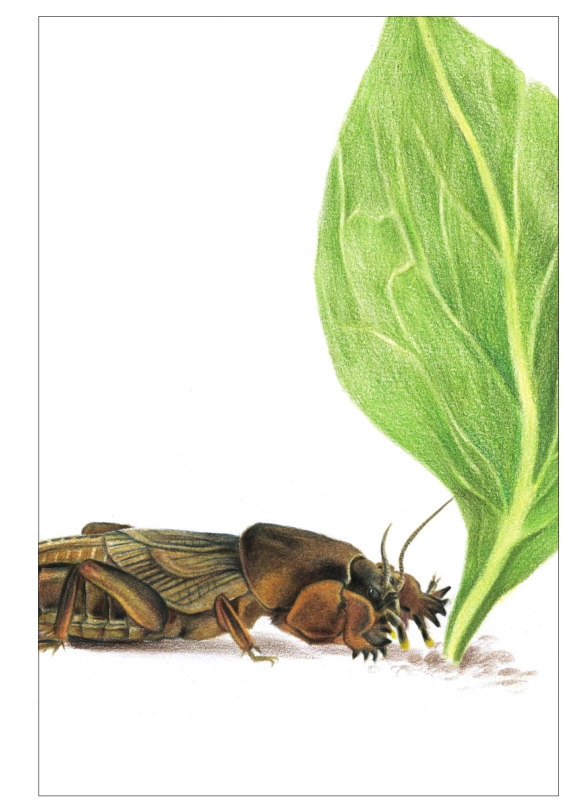

土狗子是害虫,对农作物的危害很大,这是我在课堂上听老师说的。书上说,它在地下掘洞的时候,如果碰到农作物的根部阻碍道路,就会不分青红皂白,一律用“牙齿”咬断、切碎,并大嚼一通。庄稼幼小的时候,它就切断嫩茎和种子,庄稼长大以后,它就把根部咬成丝状。因此,农民们对它深恶痛绝,必欲置之死地而后快。

敢跟人抢食,这样的坏家伙当然也是孩子们的敌人了。在时庄,每个孩子晚上出去玩的时候都会带一个玻璃瓶,遇到这家伙必生擒活捉纳入瓶中带回家去,第二天早晨,家中那群生蛋的母鸡就有一顿美餐了。虽然它有一对泥水匠手里抹子一样的“扁铲”,可以轻而易举地扒开泥土,在地下开凿出一条隧道,但是到了玻璃瓶里,它也只好对瓶兴叹,既不能像金刚钻那样在瓶子上钻出个逃身的洞来,也不能像壁虎那样顺着光滑的瓶壁爬上去,只能徒然地在瓶中转来转去,偶尔在瓶壁上抓挠几下了。

每天早晨,我们把猪赶进黄夹滩那片长满青草的滩地,那里有它们爱吃的烂脚丫,有巧巧菜,还有野苕子,基本上不用担心它们会越过那条河去庄稼地里撒野。但是也不能掉以轻心,万一哪只猪想换换口味,蹚过了河,那就难办了,回家以后除了没头没脑的一番臭骂,一顿“皮带炒肉”是躲也躲不过的。为了避免悲剧的发生,我们每次都要通过石头剪子布的裁定留下一个人看猪,其余的人就一声呼哨,提溜上小铲锹、一个装满水的玻璃瓶,顺着河中的那道埂跑到河的对岸去了。

我们知道土狗子的家在哪儿,在田埂上像猎狗一样睁大眼睛往前找。“前面有一个! ”小伙伴们马上聚拢来,拨开那堆新鲜的沙土,一个指头大小的洞口便出现在了眼前,根据经验,我们知道这样的洞里一定会有土狗子。我们把带来的那瓶水对准洞口汩汩地灌下去,一般情况下,不用半瓶水,就能看到一对触须一探一探地露出洞穴,接着是一个黄褐色的看上去有点儿硬的小脑袋。还没等它反应过来,它那对一摇一晃的触须就已经被我们薅在手中,赖在洞穴里的下半个身子也被拉了出来。

我们把土狗子松松地攥在手心,可以感觉到它那对有力的前爪使劲往外扒。等它身上的水汽完全被焐干,就把它按在地上,取过小铲锹,用那尖尖的锹尖对准坚硬的脑壳轻轻一戳,扑哧一声,锋利的锹尖就在它的脑壳上留下了个小洞。小伙伴们几个脑袋早就碰到了一起,瞪大眼睛盯着这小洞看。乡间的孩子除了看天看云,就是靠看这个来预测天气,因为大人们说:出水,就是阴天,要下雨;不出水,就是晴天,有太阳。

事隔多年,我已经忘记了这样的预测到底是否灵验,只是记得,那种简单的快乐伴随了我的整个童年。虽然现在想起来,童年做过的对待小虫子们的很多事情都未免残忍,但是,我们不是那“走路恐伤蝼蚁命”的佛家高僧,我们只是一群未经世事、心地单纯、只需一点儿简单的快乐就能满足的乡间小孩。