纺织娘

夏秋两季的夜晚,就数乡村最为丰富多彩,我指的是大自然的声音,若是你对“天籁”这个词不甚了了,那么,你可以选择这样的季节去乡村。

晚饭过后,外婆在场院上泼了水,我和五舅把凉床从枣树下搬到场院,放上一张柴席,便躺了上去。五舅会讲一些蹊跷古怪的故事,他常常以这个本事让我毫无怨言、心甘情愿地为他摇扇子、打蚊子。有时,五舅的故事并不那么动人,我便不再理他,自顾自地摇着扇子,噼噼啪啪地拍打着时时来袭的蚊虫,仰头望着天空中热热闹闹地一闪一闪眨着眼睛的星星,嘴里念叨着刚刚学来的一个谜语“蓝单被,晒白果”,百无聊赖。突然,一阵“喳喳喳……唧唧唧……”的叫声于众多嘈杂的虫鸣声中排闼(tà)而出,若一根细线透入耳鼓,闷热的空气中像是起了一阵微风,让人从里到外地感觉清爽。我立刻来了精神,我知道,等了许久的它来了。

时庄的夏夜,趣味全在草丛里、豆架下,还有那青绿绿的南瓜叶子上,这边有虫敲鼓,那边有虫弹琴,你若有心,每晚都可欣赏一场免费的音乐会。唯这种喳喳唧唧之声一起,其余都成配角,这就有如一个交响乐团,它是首席小提琴手。我竖起耳朵,仔细辨别这一声音的来源,发现正是来自场院旁边的菜园,便蹑手蹑脚地翻身下床,挪开园门,循着声音的方向摸了进去。(https://www.daowen.com)

外婆的菜园是我的乐园。白天我在这里捏蜻蜓、扑蝴蝶,馋了顺手就摘一条顶花带刺的黄瓜,或是一个椭圆紫皮的茄子,晚上就来这儿捉这种虫子里的音乐家。当我站到一排豆架前的时候,虫声戛然而止,许是感觉到了危险,它不再出声,我也站在那里一动不动,任凭蚊子在我身上咬出一个个红包。我跟它比耐心,我知道,只要我不弄出声音,过一会儿它就会再叫,只要它一叫,我就可以发现它的藏身之所。果然虫子的智慧和耐心都要略逊于人,只一会儿的工夫,它便又唧唧地拉起了琴,借着微弱的星光,我看到一片豆叶下,它正在伸腿振翅。

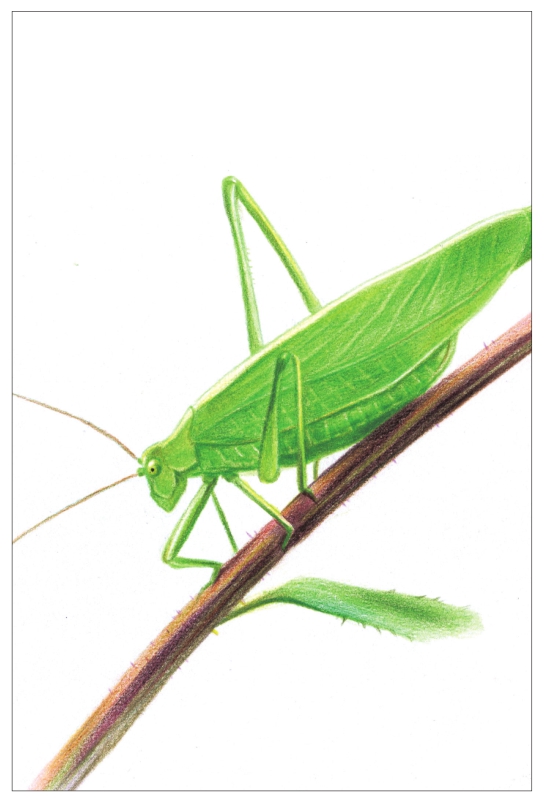

起初我以为它是一只蚂蚱,有着和蚂蚱一样方方的头和长长的腿,但它长长的触须和大大的翅膀告诉人们,它是另一种类。整体看上去,它要比蚂蚱柔弱许多,也要漂亮许多,一身碧绿的外衣,鲜艳夺目。无论是外形还是气质,它都堪称昆虫家族中的美人。美人更兼美声,这就难怪除了小孩子,连大人们都喜爱它了。清人所著的《花镜》中。把它和金钟儿、蟋蟀、蝉并称为四大鸣虫,可见人们玩它的历史由来已久。我小时候并不知道这些典故,却跟古人一样,知道它是一种好玩的虫儿,这大约也是一种天性。我央求四舅用秫秸篾子给我编了个笼子,把它放在里面,挂在屋檐背阴处,白天用黄瓜花喂它,晚上听它唱歌,在它悦耳的歌声中,安然入睡。

这种虫儿,有人叫它“蝈蝈”,古人叫它“莎鸡”,《诗经·七月》篇中有“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽”。时庄人把它叫作“叫鸡游子”,大约是因为它既会叫,声音又大,好像家禽中的公鸡一样,还有一身漂亮的羽毛,更兼它“七月在野,八月在宇,九月在户”,居所漂移不定,也像个游子的缘故吧。这个名字形象倒是形象,只是听起来有点儿土气,不若它的另一个名字“纺织娘”,听起来顺耳,叫起来顺口,看上去顺眼,感觉上也温柔。