木偶戏太好玩了——钱时信口述

钱时信,1930年出生,2018年去世,江苏泰县人,国家一级演员,海派木偶戏传承人。曾任上海木偶剧团副团长,上海木偶剧团艺术指导,中国戏剧家协会理事,上海戏剧家协会常务理事,上海木偶皮影艺术学会会长,上海文联委员。1946年起先后在泰县全福堂、民福堂木偶班学艺,1953年到上海加入上海红星木偶京剧团,擅长表演旦角。1956年任上海红星木偶剧团团长,积极进行木偶改革,被评为全国文化先进工作者,并出席全国群英会,后多次被评为上海市文教先进工作者。1960年参加全国木偶皮影会演,被评为制作活动木偶能手。多年来,他创造性地制作了大量的木偶特技,解决了《孙悟空三打白骨精》《红宝石》《白雪公主》等许多木偶戏中的技术难题。1992年因《哪吒神遇钛星人》获特技设计奖。他三次担任学员班的木偶操纵表演教员和木偶制作教员,并编写教材《操纵杖头木偶的基本方法》(共3套)。1984年和1987年两次被派往挪威讲学。在剧团、文化局的支持下,退休前编、创、制作、导演了一台皮影戏,包括《鹤与龟》《鸡斗》《狐狸与乌鸦》《熊猫与金丝猴》。

采访人:钱老师,您好。请和我们说说您的生活经历。

钱时信:我叫钱时信,出生于江苏省泰县大泗镇大马村一个贫寒的农民家庭,想想这一切,真是酸甜苦辣马上就涌出来了。我为什么今天要讲这些东西呢?什么事情总得一个圆嘛,从头谈起来好听。我家里很贫寒,但是不缺爱。为什么这样说呢?我爸爸妈妈整天辛勤劳动,家里没有地,租了富农四亩地,要养活我们三四口,哪儿来的钱呢?就靠自己拼命劳动,当长工、当短工、当临时工。我也做过临时工,才几岁就去做临时工,到富农家拔萝卜、洗萝卜,他给我饭吃,但不给我钱。到第二年,账记好了,忙的时候又要我去帮他,到地里干活,一工抵一工,这也算是他们帮了我家的忙。就在这种情况之下,家里是很苦的,但是却很和睦。爸爸妈妈除了整天劳动,同时也关爱我们、养活我们。我们也很听话,不捣蛋。

父母对我最大的爱是供我读书,我一想起来,心中的感觉就没有办法来形容,我感谢我的父母这样做。我从来没有听我爸爸妈妈讲过我祖先谁识字,没有提到我祖辈们读过书,可从我这里开始,父母却让我去读书。难啊,当时不理解,只晓得他们很苦又爱我们,但是现在想想有多难啊,让我读了五年书。怎么读的呢?大概在我七八岁的时候,我妈妈找了一个相命先生给我相命,我也不懂,相就相吧。相命的看看这儿,看看那儿,问我爱做什么,在家里干过什么事,他后来把我爸爸妈妈喊到边上说:“你这个最小的儿子活不了三十岁,你们要好好照顾他。”我妈妈就问:“为什么呢?”“你看,他很瘦,人又长得高,风吹就感觉能飘起来,他活不了三十岁。哦,还有,他聪明,你看他做的事,自己玩的东西都自己做,太聪明的人活不长。”就这两个理由,他说我活不到三十岁,爸爸妈妈始终拿这个事跟邻居说,邻居只是说“他要活多久就活多久,管他呢”。可是,父母有父母的想法,给我特殊待遇,想让我读几天书。我现在才明白,姐妹那么多,一个都不读书,祖上也没人读书,为什么我来开这个头去读书呢,那都是父母的善意、父母的爱。这五年读私塾,对我后来的工作帮了很大的忙,否则我对问题的看法和理解,不可能那样顺利,这五年给我打下了很好的基础。

穷人家被剥夺了很多快乐,但我也有我的童年啊,我的童年别人剥夺不了。我小时候很乖,好动脑子、好发现问题、好问问题、好动手、喜欢玩。有钱人家的孩子玩这个玩那个,我爸爸妈妈没有钱买,我们也从来都不开口要,我看着人家玩,我就自己做。像兔子灯、蛤蟆灯,我都是自己做,邻居的孩子要,我也给他做,开心啊!

采访人:您是什么时候开始接触木偶戏的?

钱时信:我是六岁开始接触木偶戏。那年冬天,一个山东扁担戏到南方来谋生,我哥哥就把我拉去,他说去看木偶戏,我说好啊。一看木偶戏,真热闹啊。他们演《王小二打虎》,王小二被老虎吃到肚子里头,我们小孩都着急啊,后来,王小二出来了,大家拍手。然后伸出一只手,拿出一个锣,问我们要钱,我们傻了,没钱啊!后来我哥哥对我说:“老二,回去,问妈妈要个山芋给他。”我就回去了,跟她说:“妈妈,我要吃个山芋。”从这时开始,我对木偶戏产生了兴趣,有感情,觉得这个木偶戏太好玩了。但是怎么玩?不知道。后来,我们那里演木偶戏的很多,我们旁边有一个村,我学木偶戏的戏班全福堂就在其中。这一个村子,二十几户人家就有五个戏班,我到现在都记得有陈盛堂、陈盛稳、陈盛昌、陈盛阙、陈盛岭等带领的戏班。

我从这时开始就有一点入迷了。一听到锣鼓响就往那儿奔。我好动、好玩,我也要自己做个木偶来玩玩。拿什么做呢?家里白果很多,把那个白果拿筷子一捅,画个眼睛、插个鸡毛,身上弄个手,在打架。光打架不好看,没有衣服,我就在家里找,把妈妈的一件花衣服剪了,不管做得怎么样,很好玩。最后嘛,妈妈知道了,把我找过去:“你这怎么回事?你这个布是哪儿来的?”我说:“是抽屉里的衣服剪的。”“那是我的衣服啊!你剪了我明天出去穿什么?”我一声也不吭,后来被妈妈罚了,我求饶,以后再也不做这种事了。但是玩的童性还在那里发作,喜欢模仿。我把玉米秆砍下来做手枪、手榴弹,玉米须须做老人的胡子等。

到了十岁,父母才下了决心让我读书,读了五年。后来为什么不读了呢?家里付不起学费,负担实在太重了。当时我读了《三字经》《百家姓》《千字文》《大学》《中庸》《论语》。读到《中庸》就已经很费力了,读到《孟子》就完全看不懂了。我到老师那儿,背一背,就走了,一边读书还要一边帮家里干活。因为要读书,地里的活不用我去干,放学回来去弄猪草。有钱人家的孩子,老师就给他加时间,给他解释。于是我就跟老师说:“我也想听一下,讲的这个我还不懂。”“你还想听?你到现在家里学费还没交呢。”我就跟爸爸说了,爸爸妈妈商量了一下,伤心得流泪,好了,就这样吧,算了。也读了五年了,所以就这样读了五年书不读了。家里种了四亩地,每亩收两百斤粮食,到了年关的时候,把两亩地的粮食折成钱上交给富农,这样一来,哪儿还有钱呢?另外两亩地的粮食要养家的。爸爸妈妈除了平日田里种地,再就靠家里养猪养鸡。到年终,把猪卖掉,那钱要去租佃,所以就没有钱,是很穷的。但是我们不缺爱,我深深体会到我们的家庭很和睦,我们享受到了父母的爱。后来我常常用这个事情勉励自己,父母很早就走了,我只想把我的工作做好,好好做人,我想这样他们是会开心的。

当初学戏,喜欢不等于就能从事这个专业。1946年,日本人刚投降的时候,情况起了变化。日本人投降了,内战开始了,我们家苏北那一带发生拉锯战,很艰巨,敌人白天来,晚上走。我哥哥比我大五岁,参加了民兵,因为没有别的出路。当时我刚刚15岁。一天,我们正在吃晚饭,我们那里的还乡团带了一帮人到我们家来,我和哥哥走得很快,爸爸和妈妈都没走,结果把我爸爸抓走了,抓到我们河旁边的一户人家家里,把他吊起来打一通,叫他把儿子交出来。父亲说:“我怎么交呢?你们不是都在找他吗?”“还有呢,大的不交,你还有个小的呢,也十四五岁了,把他交出来。”不交,就打,把他打成了残废,然后邻居把父亲送到家里来。我家里是两间房,祠堂上给我们的,还有一间是工棚,一张床,撑四个柱子,上面盖点东西,冬天盖点草,父亲就被送到那里。家被用封条封掉了。后来,我的邻居,也是我读书的启蒙老师的儿子好心说了:“你这样,封条你千万别去碰,碰了会有大难,你把旁边的土墙挖个洞。”这样就可以进去烧饭了,后来这事没有下文了,父亲被打残废了,躺在家里,也没有反抗,他们也没有找到人。邻居对父母说:“你把你这个小儿子送到外面去走一走,避一避。”送哪儿去呢,他说有个主意:“你小儿子平常也喜欢唱,喜欢说,我们戏班有一个搞木偶戏的,叫钱松芝,能不能跟他去学木偶戏,那不是避开了嘛,先走了再说,他们一般不能把你怎么样。”就这样,就从那时开始,我就跟钱松芝师傅当学徒,请他带带我。当时也没想那么多,这一学戏,就走上了木偶戏的道路。

我从小就喜欢唱,也喜欢动手,看什么东西也容易理解,戏班的人很喜欢我,教我戏,一教我就会,我小时候嗓子很好,人家唱我马上就能学会。以后就开始学演木偶戏了,他们喜欢我,我也喜欢木偶戏。我想,三百六十行,行行都能出人才,起码可以生存。后来叫人跟家里正式谈在戏班学木偶戏了。因为家庭的环境,以及小时候的爱好,我对木偶戏产生了一种情感。

以前农村许身还愿请戏班演出,木偶戏都是为这个服务的。后来解放了,大家的思想也进步了,花钱请戏班的少了,我们也看到在农村木偶戏是没有大前途的,所以就随着老师他们到上海来闯荡了。

采访人:您是哪一年离开家乡的?

钱时信:1953年。整个团到上海是自愿的,签个协议,来,不干了,就走。1953年到上海,1954年就来一个飞跃了。上海木偶戏很多,但演提线木偶的多,我们这种演杖头木偶的不多。苏北一带都是杖头,离我们远一点的地方有提线木偶,我们以前也向他们提线木偶学,却学不到他们那样。他们那里是下河,容易发水灾,就随着船漂泊,以演出谋生。我们是杖头木偶,十几个木偶,七八个人,人家有事来请,我们才活动一下,收入很低。照现在来讲,就四五十斤米吧。

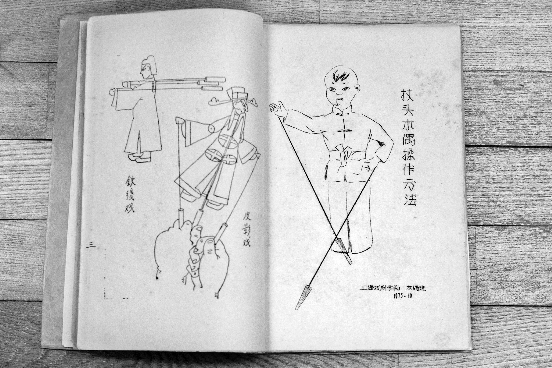

杖头木偶操作方法示意图

采访人:您到上海之后是在哪里演出?

钱时信:开头是没有方向的,上海这个地方城市大,容纳的人流量大,倒不一定是演戏,只要你勤勤恳恳踏踏实实做事的话,上海还是会有你的立足之地。开始,很多木偶戏也不敢来上海,怕有钱来了没钱回去,后来就派人到这里来学习,看看人家怎么演戏、怎么卖票、收入多少。看到演提线木偶的多,杖头木偶还没有,我们想,这可能还占一点便宜,我们就这样来了。来到上海时,领头是陈明达和刘荣根,陈明达喜欢社交活动,刘荣根当团长。登记在街头艺人协会(简称街艺协会),上海有你的名字了,就可以演出了。第一个演出地点是闸北大洋桥。

采访人:演出是在街边吗?

钱时信:对,在街头,现在这种地方没有了,过去是没有人管的。有的是放垃圾的地方,有的地方是拆了房子没人管,我们把那里收拾收拾,拉根电线弄一个棚,找一些亲友凑一点钱,弄个白布围起来,就和过去乡下演出搭起来的戏台一样。先卖门票,一毛钱,门口有人收钱,进去看一看,不好看你就走。因为我们没有到城市来做过什么事,所以这个事情也不错。正好是春节,人也多,还是收入了不少钱,当时大家都很开心。第二个演出地点是日晖港,第三个是浦东高庙,就像现在的庙会,那是1954年。我们找个空地弄干净,位置弄好,摆几张凳子,弄点广告宣传宣传,人家交一毛钱,就进去看戏了。过去搞演出还是比较容易的,要求也不高,没有人来请我们去演出,也不用赶场子。

采访人:当时演了哪些剧目?

钱时信:剧目就是我们以前演过的戏,过去在农村演的什么戏,到上海来没有变动,木偶也是过去的木偶,带了18个木偶到上海。

采访人:这18个木偶都是以前传下来的?

钱时信:是第一代传下来的,后来可以找到地方去加工木偶,有的卖了,大家你也去买我也去买,花不了多少钱,这样就可以去做生意谋生了,所以一个小村子五个木偶戏班。我们拼凑了18个木偶到上海来,两个箱子,一个大提箱放木偶,一个小提箱放衣服。

到上海来演出了一段时间,没过几个月,我产生了一种想法,还是朦胧状态,当时总觉得我们演的一直是老样子,不会坚持很久,这样做长不了。当时,我们都是二十岁刚出头,演出完了,空余时间又没钱逛商店,没事干,只好混到小孩堆里,看马路边摆的那些小人书,看到《白蛇传》。在高庙庙会演《白蛇传》时,我就跟团里提出来,我说:“我有个想法,我们演《白蛇传》,许仙逼白娘子喝雄黄酒以后,能不能弄一个蛇?我们从小在农村看得多了,有时候还玩呢,做个蛇一定会受欢迎。”他们听了觉得有道理,“那你弄好了”。我就开始做了,我去裁缝店里买了白布,自己动手弄了一个蛇头,身体一圈一圈的,蛇头顶上的信子还会动,拿毛笔画一画,我读过几年书,有点基础,就弄好了。演出时,我操纵的白娘子交给别人演,我演蛇。幕布一拉开,马上就是一条白蛇出现,下面观众突然轰起来了,哇哇哇,许仙帽子一丢,死了,白娘子一出现,观众有点同情,好久没有平静下来。就这一个动作,让我开了窍,观众喜欢木偶戏,不是看你一个木头人在那里耍,是看你的内容表现得如何。戏里需要什么东西,应该给它什么东西,反正我整天就想这些事。后来我想,我不是喜欢动手吗?那就有事做了,我就做木偶吧,反正好玩,天天琢磨,就买材料开始做木偶了。做了以后,在报纸上登出来了,那个木偶,兰花指的手,能拿东西,其实是很好的木偶,在“文化大革命”中给烧掉了。过去木偶的手都只是一个拳头,不能拿东西。现在木偶可以拿东西,这是很大的一个飞跃。我本人没有读过艺术学校,也没有专门的老师来教我,因为我从小就喜欢动手,对问题的理解比较快,也能够抓得住核心的东西。一个木偶就做成了,虽然还没化妆上台演出,心里就感到开心。原来的木偶是三根棍,一个脑袋,两只手,比划比划就完了。我把平板的衣架式的身体,改成用铅丝做的立体的木偶身架,旦角有胸部、有臀部、有腰、眼睛会瞄,我从白蛇在舞台上出现收到的效果开始,就设想做一个这样的木偶。这样一来,等于是完全崭新的一个木偶出现在观众面前了。

我做了木偶以后,有很多机遇是难得的。文化局接到了北京一个通知,北京一位文化部领导在我们大洋桥演出时看过演出,看过木偶戏,提线木偶也看过,没说什么就走了。这次又来看演出,把我们邀请到北京去,跟中国木偶剧团交流演出。当然这是想不到的事,哪可能想到演木偶戏能演到北京去?简直是不可能的事,大家都很振奋,我自己更加振奋。但是到底如何演也不知道,心里也不踏实,我们还是带着我们老一套的木偶戏在北京演出了。另外,《猪八戒背媳妇》这个戏让人印象深刻,它对我起了很好的促进作用,使我看清了好多问题。

在北京待了一两个月后回来了。回到上海,1955年我们开始在大世界演出,这又是一个起步。当时交流回来,文化局安排说红星木偶剧团你们到大世界去演出一段时间吧。我心里想,市里对我们红星木偶剧团有另眼相待的意思,要培养。进了大世界之后,我们八个人,是民间文艺团体,跟谁也没有什么特别的关系,班主说,我管下去太累了,管不了。在这种情况下我提出来,能不能让大世界来管我们这个团。当时有民间团体改为集体所有制了,我们认为,这是一条路,我们几个人商量,赞成这个事。1956年,大世界提出红星木偶剧团改为集体所有制,成为他们的一员了!那时大家的干劲十足,无法想象,现在是很难形容的。

采访人:后来怎么会改名为红星木偶剧团的呢?

钱时信:因为到城市来,叫木偶戏班是不行的,一定要有个团体,就是一个戏团,叫什么团要自己考虑。其他团体也都有团名,提线木偶团有高乐木偶京剧团、长乐木偶京剧团、永乐木偶京剧团等,杖头木偶有红星木偶京剧团、金星木偶剧团、明星木偶京剧团等,就算你街头几个人组织起来,也要有个团名。

来上海的时候要注册,注册就要有个名字,叫红星木偶京剧团。当时我们都唱京戏,直到1960年,我们都是根据京戏的剧目来进行演出的。自从进大世界之后,我们干劲十足。我们这些没有文化、没有美术技术的人,从北京回来,都不搞京戏了,就想搞在北京看到的童话剧、现代剧。我们跟北京提出来,能不能帮我们做一点,我们自己做不行的。他们说:“你们是民间的,我们是国家的,不可能的。你们回去自己干,我相信你们能干好的。”我们回来之后,借着去北京的东风,没有理由去依赖人家嘛,只能靠自己。一年中搞了《秧歌舞》《兔子种豆》等,把京剧撇开了,搞了兜底翻的革命。到了1955年底、1956年初,市里搞了个先进生产者运动,到大世界找人,找了半天没找到合适的。当时有人说:“哎,你们不去木偶剧团吗?说不定人家有好人好事。”他们到我们这儿来了,把我们的情况看了一下,这下子把我“逮住了”。我成为先进工作者,这不是我一个人的事,是全团的光荣呀,得了这么大的荣誉,大家多高兴啊!大世界领导也很关心,有时候抽出空来看看我们,帮我们弄弄剧本,还帮我们搞些舞美,帮我们做个布景。就这样在大世界待了五年的时间。

采访人:您当时担任什么职务?

钱时信:评了先进工作者回来以后,大家早就提出来要有个团长,团里没有人出来担任团长。他们说既然这样,那就民主选举,选着谁就是谁,然后就选了我了。当时我不肯干,我到文化局说我没有本事,没有能力,文化也不高,也没学过。他们说:“一边干一边学嘛,学着干,你不干谁干,你说谁比你强?”就这样干起来了。大家开会,我说:“我谈谈我的思路,我们这个团不要去唱高调,实事求是,我们是这个基础,我们应该怎么做,能怎么做,那就怎么做。首先思想上,我们是集体所有制了,剧团有我们的一半,不管怎么样我们都是有份的,好,大家都好,不好,大家也要承受责任。我们还要为剧团的发展思考问题,出谋献策尽我们应尽的义务,我相信剧团能搞好。”过了两年多,剧团被评为上海市文化教育先进集体,我个人也是先进工作者。在大世界这五年我们搞了很多木偶戏革新,木偶嘴巴能张开了,我们演京戏的人开始演童话剧了,也演神话剧,还演寓言故事,更可贵的是我们演了童话科幻剧。我们还把皮影引进来,把布袋引进来,但是有一条,我们的目的是为杖头木偶发展,而不是来代替杖头木偶。这一点大家都很明确,学皮影戏可以,其他戏也可以,但不是用来代替杖头木偶的,我们要发展我们的杖头木偶。所以到了1960年,市里做了个新的规划,要以红星木偶剧团为基础,建立一个国家管理的上海市木偶剧团,宗旨是“为少年儿童服务”。

采访人:您参加了当时上海木偶剧团的整个建设规划,是吗?

在中福会少年宫辅导木偶艺术

钱时信:当时,建团的消息我是事先知道的。1959年,我们到北京会演,后来上海也搞了一个会演,那时候,我跟市局里的领导碰头,他就说:“老钱啊,你们现在怎么样啊?如果要国家来管你们的话,你们肯不肯干啊?”我说:“你开玩笑,怎么可能呢?我们的条件很差、没有文化,都是些民间旧艺人,哪能让国家来管?我没想过这个事。”“真的没想?”“想了没用啊,不能实现啊。”当然我也有我的理想,我早就想好了,我不做任何别的事了,就搞木偶戏,能搞好更好,但是靠一个人能行吗?当然不行,要靠新文艺工作者的参与,靠青年来接替,靠其他各方面的人才的加入,才能使我们这个木偶戏适应大都市的需要。但是我们现在也只是谋生而已,和以前没有本质上的区别,还是自己挣钱自己花,要谈事业上的问题,难度是很大的。尽管这几年大世界帮了我不少忙,我们也非常感谢,当然我们也为大世界做了贡献。

文化局的领导跟我说了后,我心里有底了,领导对我们有另外的安排和想法。正式列入项目后,儿童艺术剧院的院长任德耀,他们剧院是中福会管辖的,找我谈得很清楚:“市里有这么个打算,我们有这么个想法,但是我们办不了。因为我们没有老艺人,你别看老艺人现在怎么样,很多的潜力都内藏着,挖不光的。我们没有,靠我们自己想来想去就是不行呀,要以你们为基础。”我说:“太好了,太高兴了。这样,你吩咐,指哪儿我们到哪儿,要求我们干什么我们就干什么,一定把上海的木偶戏搞好。”后来他说:“你想过没有,你老在大世界能干什么?”我说:“要大发展真不行,小发展还可以。这么个团体,就是演出玩玩,要大的发展肯定是不可能的,要创造节目,创造很多东西,那肯定不行的。”我又说:“要这样的话,必须要有自己的场子,有自己工作的地方,那就是我的家。我要把这个新家创建得像样。”任德耀说:“我们先去看看剧场好不好?”见到的第一个剧场是龙门大戏院,我说不行,为什么不行?它比大世界好得多,但周围一点空余地都没有。我们又到红都戏院,地方蛮大,但不行。它在楼上,楼下没有我们的地方,想来排戏都不行。又到了西藏剧场,在西藏路闹市,太闹了,孩子来了老师也管不了。后来就找了仙乐斯,外面是广场,里头一个舞厅。任德耀说:“老钱,也看了不少了,这个地方你认为怎么样?”我说:“好。地方大,但地方是人家的。”“地方是国家的,国家给安排。”“人家有老板。”“老板还不是一句话,将来我们还要搞共产主义咧。好,行,我们争取。”后来就定下了这个地方。

仙乐斯确实是孩子娱乐受教育的好地方。自从在仙乐斯建团以后,剧团就不一样了,从整个的领导机构、部门的充实,到人才的培训,都开始走向正轨了。编剧、导演、演员、设计、舞美等都配起来了。那么多人在干什么?要搞新戏、搞创作呀,要跟国家的文化教育紧贴在一起,把国家交给我们的任务完成得漂亮。所以我们从那时开始培养人才。

在大世界演出,我们八个人首先都得参加,后来充实的几个也都来参加。木偶戏不像其他行当那么严格,因为前面有个木偶挡着。每个人物能够有性格,不要乱来就可以了。在大世界演的《猪八戒背媳妇》《小放牛》晚报上都连续评议。建团时演的《猫姑娘》,我操纵猫姑娘,后来演的《南京路上好孩子》,我演医生,这些剧目都是我们剧团独立创作的。所以后来人家讲我们是海派木偶戏,这个不是我们让人家这么说,是我们的做法符合海派木偶戏,如果说我们墨守成规、一成不变的话,那就不能叫海派木偶,改变不了旧的,新戏也是创造不出来的。所以我们首先是继承,而且是认真地继承,是全面地继承。继承还不够,我们必须得向其他兄弟剧种学习,好的东西拿来为我用。在这个基础上,我们题材有了,合适了,就积极向这方面突破。特技,也是这样一点一点发展起来的。

在大世界我们也搞过几个特技,比方说《兔子种豆》,兔子的房子顶上,我建议给装个鸟窝,我要搞一只布谷鸟,童话嘛,不要一本正经地一出来自报家门,没有意思。首先要创造气氛、创造环境,帮助人物突破,让观众认识这个人物在做什么。木偶的形象我是受连环画的影响,特技的东西我是受机械传动启发。缝纫机我很小就会用,布谷鸟我是把缝纫机的车芯的原理变化一下,装上去用了。幕布刚打开,一个小的追光打在鸟窝上,其他地方还是蒙蒙的。“布谷!布谷!”就这么两声叫,下面孩子就拍手了呀。我就想,特技不是为特技而特技,这里也没有开口说话,但它是在告诉人们到早晨了。布谷鸟一叫,公鸡就叫了,“喔喔喔——”,接着主人才登场。“公鸡叫,天亮了,好孩子要起身早,伸伸手,弯弯腰,我们天天要做广播操,再把庭院来打扫……”从小教孩子怎么认识生活,掌握生活的规律,要做什么、学什么,这时已经开始铺垫了。这样我就开始琢磨,如何把技术变成艺术,特技怎样对环境、对气氛、对人物发展产生作用,就产生了艺术感觉。

当时我们在演《西游记》的故事时就把皮影、布袋都用上去了。杖头木偶演木偶戏《飞向月球》,怎么演呢?那就是要演得好看啊。当时受苏联宇航员加加林的影响很大,月球往返,报纸上都有登载,我们看了画报,就想搞。我对大世界里的人讲了,他说:“好,剧本我给你搞,但你杖头木偶怎么演啊?火箭怎么飞啊?孩子在火箭里你怎么做啊?”我说:“孩子可以有一种幻觉,骑在火箭上到宇宙不可以吗?可以用小白兔给他带路。”“好,你要给一个具体方案,我要给你多少时间的唱词,你这个地方要让观众喜欢看。”我说:“好。”我用两个大的滚筒做火箭,火箭是提线,小木偶就骑在火箭上,都装钉在上面,一拉线,头会动的。前面一个小风扇,红领巾往里飘,孩子就唱歌,一会儿跟兔子交流,是很好玩的。所以说,剧情内容确定了,要思考技术怎么为它服务。

采访人:能给我们介绍一下《猫姑娘》吗?

钱时信:《猫姑娘》《孙悟空三打白骨精》《红宝石》等都有好多好故事,建团以后,大家都很开心,总想借这个机会多出点力。当时那种精神、干劲哪儿来?也没有人天天给我洗脑,大家很自觉,很开心,又恨自己笨,没有那么多的本事拿出来。建团的时候我们很辛苦,我们好多东西都放在大世界,五年里积累了蛮多的东西,弄了一辆黄鱼车,我带大伙一车一车都拉到仙乐斯去。这个时候儿艺任德耀院长帮我们写了本子《猫姑娘》,当时他用的名字是王十羽,要帮我们排戏了。

排戏是有日程安排的,做木偶、做道具和其他一些事都不在日程之内,不在计划之内,都自己安排,要自己找时间做,只知道一个演出的日期,按时完成。就在演出的前一天,排完戏,导演任德耀跟大家说:“我们今天就排到这里,还有些事就慢慢再说吧。”当时我演主要角色猫姑娘,木偶要我来做,别的事我也要管,当时新的团长还没来,一年以后才来的,所有的事情我都得管啊。我心里明白,“有些事”就是导演认为最难的一个道具没有到位。

剧中的地主要王小二当他世代的奴隶,王小二也想过好日子,但是没本事,又很善良。这个戏实际上是反映反地主的阶级斗争,至少是剥削跟被剥削的矛盾冲突。导演要求王小二在水车上车水,有一段戏体现农民童工的苦,没有吃、蚊子叮,还得踩水车。木偶踩水车,在舞台上要表演得很好看,这些要求我都给达到了。水车是活动的,上面有五根杆子,一根操纵头,两根操纵手,两根操纵腿。用绸波表现活动的水,效果也达到了。地主为了刁难王小二,就出坏主意。地主对王小二说:“你给我去种芝麻,这边种白的,那边种黑的,清楚了?”王小二种完了以后,地主一看,“不对,你怎么把白的种反了?给我捡起来重种”。这个时候王小二也没办法了,要他哥哥帮他的忙,还请很多小鸟把芝麻一个一个捡起来。我做了很多小鸟,小鸟捡芝麻,配上音乐跳舞。一会儿捡完了,地主又对王小二说:“你给我开条河,从这里开到那边。”王小二吃地主的饭,做完了地里的活后还要再做其他的活。我就做了很多的铁搭,扎上红绸子,铁搭跳舞,配上音乐挖土开河,也很形象。但铁搭开河,还是开不完,这个河到不了目的地。地主说:“明年到期了,再不开好的话,就罚你。”导演觉得这时是戏的高潮,但一个大的道具没有出现,只有音乐,没有形象的道具。

我看出来他的这种感觉,但是我没有更多的时间,大家都走了,我就找了两个人,一个是美工,有点美术基础,一个是缝工。我说:“今天晚上我们加个班,你们没看出来,导演走的时候,情绪不好受,他也觉得我们太难了,做不到,带着为难的情绪回家的。什么意思你知道吗?最后一条龙没有出现,这条河要开没有龙是开不了的,这个道具没有啊。”“怎么办?你的意思呢?”我说:“今天我们三个人晚上加个班,把这个道具给弄出来,以后我们还希望他来为我们排更多的戏呢。”我们三个人一个晚上,把六米五、七米不到的一条龙做出来了。到了早上大概七点半,我跟他们说:“你们回去休息,本来排戏没有你们的事,这儿就交给我了。”导演来了,他说:“好吧,人到齐了吗?”我说:“我知道你缺一个道具,我们昨天晚上搞了一个东西,你看看好不好用?”“什么?是龙吗?我是要这个东西啊,可你们做不了,没办法。”“我做出来了。”“龙!给我看看,行了行了,马上合音乐。我就要这样的东西,木偶戏就是在这种地方,要发挥出它该起的作用,才有看头。”第二天演出,这个戏很顺利。

采访人:能和我们介绍一下上海木偶剧团特技的一些情况吗?

钱时信:让特技真正起作用,需要大家都有想法。我们有一个导演叫孟远,也在那个年代搞现代戏。当时有段时间,我们传统戏适当放了一放,都搞现代戏,《猫姑娘》是开头,后来又搞了《南京路上好孩子》《向阳河畔》《南方少年》等好多戏。他导演《向阳河畔》时说:“木偶戏如果没有特技的话,这个戏会减色很多。作为我们导演来讲,困难也会增加很多,劲道就不那么粗了。”我就问他什么问题要解决?他说:“《向阳河畔》写的是江南美丽的生活,放鸭子在水上表演,怎么个表现法,怎么来体现江南水乡?没有这个东西,江南水乡的那个意境就表演不出来。”我说:“我有主意,鸭子用两种,上下两层,一种是木偶,可以在水上浮着表演的,在台口上面表演;还有一种是皮影,在台口下面表演,一换包,鸭子到水里面去,观众看得清楚,皮影出来了,木偶拿掉了。皮影在下面干什么呢?捕食啊、嬉戏啊,碰到王八和其他什么东西都有可能,这不就好看了嘛。人在上面赶鸭子,还可以拿个竹竿子吆喝。”后来这个戏到北京参加会演受到了表扬。

“文革”中,虽然把我们过去制作的大量的木偶作品都作为“四旧”给烧掉砸掉了,但实际上,“文革”当中我们没有停下来,还在搞戏。第一个戏是《小八路》,小戏也很多,第二个大戏是《闪闪的红星》,没有一个戏能离开特技。《小八路》里面小虎子掩护杨队长,从敌占区夺回了粮食,两个日本兵阻拦。戏中要求舞台上开枪,一要有声音,二要枪口有明火,感觉真实。这里效果很好,杨队长拉着一车粮食骑在马上,小虎子掩护,一声枪响,一个日本兵倒下,再一声枪响,又一个日本兵倒下。观众看得很清楚,戏里的效果很强烈,大家都热烈拍手。虎子要把敌人伪队长拖住,让杨队长继续完成任务。小虎子拿火柴给伪队长点烟,一根烟抽完了,再点一根,几次折腾,杨队长任务完成了。观众看着小木偶划火柴点香烟很是新奇。

每个戏我都有一个新想法,所谓特技,我觉得它不是雷同的,就是每个特技我只用一次,下次我不用了。特技不可能是同样的时间、同样的地点、同样的表现方法,它是特殊的技术,特殊的服务。《闪闪的红星》要演出潘冬子思念红军之情,导演跟我说:“你能不能在杜鹃花上做点文章,怎么把潘冬子思念红军之情表达出来,渲染出来,我现在碰到了难题。”我说:“可以啊,把这个杜鹃花做两个含苞,到了一定的时候,潘冬子手捧他爸爸走的时候给他的一颗红星,有点发光;杜鹃花开的时候,看着两朵慢慢展开绽放着的杜鹃花,随着音乐,他想起吴队长说的话‘杜鹃花开了,红军就回来了’。这样,观众明白了,潘冬子在想什么,目的达到了。”就这么一点小道具,报纸还发了评论。特技一定要用到点上,不用到点上,就没有特殊的效果出现。

我们还搞了一个《东海小哨兵》,一个少先队员小红,发现了两个坏人鬼鬼祟祟,但是她也吃不准,就始终盯着那两个人。两个坏人也感觉甩不掉她,但是必须要甩掉,不然会有麻烦。戏中有个过独木桥的戏,我一想,这个倒是木偶戏表现的一个空间,在独木桥上设置一个凹槽轨道,坏人一点一点走过去,走到中间一晃,马上抱着个木头,下面观众反响都很强烈。很简单的原理,就是拉窗帘的技术我用到这里了。那么小红怎么办?坏人过了独木桥,把木头弄掉了,小红过不去啊,她急中生智,看到山里长了好多藤,一跳就抓了一根藤,往后一甩一提,就跳过去了。这里用的是磁铁,电源一关,正好过去了。正面人物解决了问题,反面人物也出洋相了,这个戏的亮点就产生了。所以我们每一个戏都有不同的特技。

采访人:请和我们聊聊《孙悟空三打白骨精》吧。

钱时信:“文革”一结束我们就搞了《孙悟空三打白骨精》,这是我们集体创作的。我们先定一个方案,是移植绍剧,还是独创?我说:“移植没劲,绍剧剧本动多了不好,不动,我们木偶的长处很难发挥。要站在我们的角度思考,木偶戏的核心在哪里?我们怎么来体现剧情,塑造这些人物?如果离开了这个,那就蛮难的。”所以戏就定下来了,团里明确我什么事都不管,在两个月中集中搞特技,这个戏只排两个月,两个月之后就演出。

大家把剧本和讨论的东西反复看、反复琢磨、反复思考,把《西游记》有关的章节翻出来读,当然不能离开原著。最后,随着剧情变化,我的特技也在变化,随着剧情发展,我的特技也在发展,人物需要什么,我就尽可能想办法满足他,就这么短时间里定下来了。

第一个难题,孙悟空飞,白骨精飞,怎么飞?往哪儿飞?这个不是一句话就能解决的。在舞台上要表现出来,这一段是个什么样的情景,那一段又是什么情景,飞成什么样,都是有要求的,我们一场一场做计划。后来我就想到了,古代的走线木偶,虽然我没有看到过,但走线是不是用线走来走去啊?我当时喜欢钓鱼,有时候鱼一上来晃到这边晃到那边,不也是走线吗?这样从生活上一点一点把它具体化。一次,我想到了女孩子跳橡皮筋,橡皮筋当中有一个手帕晃来晃去,很精彩,也很漂亮。能不能把这个东西作为一个动力在舞台上试试呢?我就根据这个原理设置轨道式的走线。我拉一根线,观众看不见的,把木偶往上面一挂,从上往下滑,孙悟空在后面一放,跟着追,始终用一根线,可以有变化,拉得紧一点,就可以慢一点,稍微一松开马上就追上白骨精,还会有变化,这样试了一下,成功了。孙悟空走的时候,金箍棒还得动,老是那样飞不行啊。孙悟空救唐僧把白骨精打得没有办法走的时候,白骨精往哪儿飞?往观众里飞。为什么往观众里飞?白骨精正是从唐僧眼皮子底下飞到观众席那边去,观众抬头一看,没了!钻到天花板里去了。下面观众反应热烈,唐僧对孙悟空念紧箍咒时,观众还在那儿议论:这个怎么回事?这个白骨精到底到哪儿去了?有没有到我们这里?演出完了有的孩子还说:“老师你们是怎么遥控的?”我就笑着看着他,我说不是遥控,是橡皮筋拉的,遥控我们还搞不起。

一个故事一个情景,最精彩的特技是孙悟空的金箍棒,东海龙王的镇海之宝、定海神针,大起来约有三十六万斤,小起来藏在耳朵里,是孙悟空最好的兵器。这样的金箍棒怎么做?搞了很久,花了一个月,都没有成功。一次偶然的机会成功了,当时我还吸烟,本来是想用火来试探一下涤纶片这个材料是不是易燃,舞台安全很重要。我试了一下,用香烟头一烫,它皱了,再拉,怎么也不能还原。哎,就是说它可以造型啰!我就剪了一块料,用铁管一卷,在煤炉上一烘,冷却后放开来,圆的,定型定好了,像钢笔一样,把它横过来卷,卷成一丁点大,一放,还是圆的,钢笔样,行啦!我兴奋啊,就把这个东西拿到我们造型创作组,说:“你们老担心那个东西我解决了。”“什么东西?金箍棒?”“是的。”“你别吹牛。”“真的,我手上没有东西吧?”“没有,它像钢笔一样,你怎么样弄呢?”“涤纶片加温变形处理的。”“这个小啊。”“大和小是一样的道理,小能做得到,大也能做得到,就是同样的方法,用料上的东西讲究调整。”做成了以后我高兴啊,人家也高兴了,话剧团要我来帮它做,京剧团也让我来帮它做。绍兴绍剧团六灵通特地送票子来请我看戏,看完戏就向我要棍子。北京也来要这东西。一个好的东西出现,是偶然的,但是它还有必然的一面,关键在于我们有没有找到合理的方法、合理的材料。现在我还常常琢磨这个事。

孙悟空的火眼金睛,这个大家都知道的,为什么看人识妖那么清楚?因为它有特殊的功能呀!它那个火眼金睛一看你逃不掉的。所以,如果孙悟空的眼睛在木偶上不体现一下,观众不答应的。我用电珠机关装在孙悟空的玻璃眼睛里,一看就有神,就有意思。孙悟空的脚得跟演员的配合,现在这个孙悟空,你看掏翎子等动作多神气。所以孙悟空这个人物上的特技、空间的特技、道具制作上的特技,基本上是合理的,一层一层铺垫出来的。白骨精的特技设计也是同样的道理。出来就是一面旗子,黑色的布,白骨精从这儿出来,出来一亮相是个骷髅,再一挥,变成了美女,这样一层扣一层,一环紧扣一环,那才吸引人呢!

现在我常常说他们:“你们现在是减法做得多,不是加法更不是乘法,你们考虑问题的时候要用乘法来看待。”《孙悟空三打白骨精》这个戏,我认为从头到底,它的特技是和人物以及全场剧情的发展结合的,是比较好的。

采访人:《红宝石》的特技是怎样的?

钱时信:《红宝石》就走了另外一条路,像《孙悟空三打白骨精》里面这些东西也有,但是淡了,它的重点是在人物的表现上,展现人物的个性,显示了特技服务的作用。

当时我们团的编剧傅歆,她搞这个剧本的时候,几次问我:“老钱,我问你,你到底藏了多少特技在你肚子里?能不能先给我说说,我好去写啊。”我说:“你提的这个问题我很难回答你,我们表现的特技,需要你剧本提供舞台的空间,我来把你的空间再发挥,是为你的主题体现服务,为塑造人物服务,为情绪服务,是这样的关系啊。”所以,她就去强调各个人物的特征了。这个戏里面的特技技术性也是蛮多的。

银蛇扭起来像蛇一样,停下来一个动作一做,一变,当场变成美女,很漂亮,就显示出这个人物在戏中的位置。霹雳山神这个人物,我们都没敢怎么动,因为脑袋会劈开来,里面还闪激光。它雷电都不怕,怕什么呢?其实很简单,抓住了点子就很简单。一个人物说话两个意思,口是心非,大头边上出一个小头,两个头对话:“不对,没你的事,是不对嘛。”另一个人物阴阳大仙,见到你笑嘻嘻的,一瞬间马上就张牙舞爪,要把你给吃了!这些要表现在观众面前的,不是你说出来的。伸缩大仙,他可以一个人用两只手占领整个舞台,最后抢红宝石的时候谁也抢不过他,他在观众的位置早就潜伏好了,伸手到舞台当中,把红宝石拿走。这既出乎意料,也合乎情理。观众怎么也不会想到会从自己身边伸出一只手。其实他早都亮相过了,很长很长的手,他有那个功能。《红宝石》就是这样设计的,要塑造一个角色一个性格。

那么凤凰跟白鹤怎么安排的?最突出的就是他们的爱恋之情,要交换羽毛,当着观众进行转换交替,交代得清清楚楚。最后他们在跟敌人搏斗中虽与敌人同归于尽,但是他们的精神是永恒的,要把红宝石送到更需要的地方去,让更多的人来享用。所以末了他们一瞬间变成一只凤凰、一只白鹤,飞呀,飞呀,飞过观众的头顶,走了。当时,我们让他们飞到一个放电影的放映窗口里边去了。如果最后没有这个画面可以吗?也可以,观众也赞同,但是,有了这个画面,观众就会记住,好人最后无论怎样精神总是很美的,你看凤凰与白鹤,多美啊!

所以,《红宝石》和《孙悟空三打白骨精》这两个大戏,特技的运用、创作者的构思、剧本提供的空间是充足的,很好的。

采访人:木偶的表现方式有些什么创新?

钱时信:舞台上的演出,我把木偶表现的方法增加了很多,木偶原来是三根棒,手也不能动,后来活灵活现,拿东西、放东西也自由了,打也不会掉了。技术都应用以后,用两根钎子表演一个木偶,表现得也很好,一根钎子的表现也很好,最多六根钎子,也很好。我们给它增加了很多表现的形式和特技的运用方法。机械传动和受外界的影响,这不是一天两天能够琢磨到拿得出来的,要靠我们平常搞特技积累,搞艺术的人积累,学习生活,这些东西都是从生活中来,经过提高,再回到生活中去,一切艺术来源于生活。我从小有一个特点,就是对生活中有趣的事看到了就不会放,要问个明白,到时候我就用得上。所以我在制作组带过一批学生,我就跟他们讲:“师傅领进门,修行在个人。你们将来要养成一个习惯,无论你接到一个什么任务,你要有五个方案,一个不成第二个,两个不成第三个,四个不成第五个。五个都不行,你得重新考虑是否符合实际,不能就只想一个,想不到其他的方法,那就不行了,就说明平常你学的不多,了解生活不够,积累太少了,熟能生巧,见多识广嘛。”

下面讲两个故事。那是偶然的一件事情,1996年全国第三届农民运动会在上海举办,筹备工作搞了已经快两年了,有个问题没有解决。什么问题呢?农民要的是“吉庆有余”,这个最后是要点题的,但是做出来的道具始终看着不满意。当初是龚学平同志负责这件事,还有一个月零三天就开运动会了,召集上海所有的艺术团体和有关方面,为这次农运会开个论证会,行就行,不行也没办法,发动群众嘛。正好我们团里也不是很忙,一个通知到了我们团长办公室,团长拿着通知找到了我,说:“这里有个通知,明天有个会,怎么样?”我说去听听吧,后来我就跟我的学生于亦农去参会。

一到那里,他们就把经过讲了一通,希望大家来献计献策,解决难题。我说:“还有33天就是开幕式了,我可不可以发个言?”“行啊,邀请你们就是要你们发言的。”我说:“第一个问题,你们的鱼没有成功,是选材问题,选的材料不当,所以越搞越难,效果达不到。大家知道吧,竹子,它的韧性、抗力的强度,在植物当中是可以排得上号的。我从农村出来的,扎风筝我都做过,我可以考虑考虑。”我这一说,他们说:“你能不能做个模型出来?”“可以。要一个礼拜。”当时他就拍板,“一个礼拜就一个礼拜,那还有26天”。

其实说这话的时候已经很悬了,我回来花了五天做了一个模型,把木偶的结构思考了一下,回忆了我小时候扎灯、扎风筝的一些情况,找了一些竹片,扎了一条鱼,一比十,一米四的长度,高度可以升降,无所谓。花了五天时间做好了,我打电话给他们,说:“你们来审查一下,行的话我们就定了。”他们来我们团,一看,说:“这个鱼很好看啊。”他们说颜色也算不错,就是要能动就更好了。我说:“能动啊,拿着头,一晃一甩,鱼就摇头摆尾啦。”“怎么动的?”我说我们木偶本身就要动,不动就不是木偶。这也是个木偶,小和大是一样的。接着他们又问:“我们那个要那么大,你能行吗?”我说:“一样的,我的是一米四,你要十四米,根据这个比例就行了,没事。”这个事就这么定下来了,木偶剧团承接这个任务。我就开口了:“三个条件。第一,我负责的,我说了算,能做到吧?第二,经济要到位,我哪有那么多钱来垫啊?费用打到木偶剧团账号上;第三,要剧团支持给我们六个人,我要成立个小组。”因为只有二十几天时间,那么大的两个道具,不是开玩笑的。团长一点头,就定下来了,花了25天做好了。

这时碰到一个难题,做好的鱼进不了体育场,不能用汽车搬,怕草地压坏了。我问:“人有没有?”“人有的是,解放军。”后来我就用两个架子,就像支架一样,一个是头,一个是尾,每一个里有18个人,36个人一条鱼,两条鱼72个人。操纵的人到哪里去了?我们在里面操纵。领导说:“就这样动的吗?还有没有什么?”我说:“有啊。鲤鱼里边都是空的,一个鲤鱼里一万个气球,大大小小各式各样的。”“要它干嘛?”“吉庆有余嘛!鱼一高兴的时候张嘴放气球,那叫水珠啊,那还不吉庆有余啊!”后来果然,那一天这个鱼始终是活的,鳍也在动,两条鱼见面的时候,走到主席台前面,放了两三次气球。

后来龚学平同志在总结会上就讲,你们花那么长时间都搞不出个名堂,人家木偶剧团二十几天就搞出那么好的效果。

后来有一次,我已经退休好多年了,导演就跟我提了一句话,他说:“我要弄个木偶能跟人来跳舞。”我一想,这个想法倒是有点意思,人跟木偶跳舞,怎么跳?跳成一个什么样的水平?有难度的才好看呀!没有难度就不好看了。所以我就试了一下,用吸铁石作为主要的连接点。弄好了以后,剧团里有人问我:“钱老师,过去的传统都不要了吗?”我说:“不对的,我这是在传统基础上的延续,里面有操纵杆子,还是人去操纵它的,以假乱真,那是你的感觉呀。我这里头假的还是假的,真的还是真的,但使你感觉产生了另外一种效果,这就是艺术了。”

我现在也常常在想,我带了那么多学生,我也不是要他们什么都像我,但要有我对师傅的那种态度、那种钻研的劲头,可到现在我还没有发现很多,有,但不是很多。往往都是谈条件,得利多少,先谈这个你能做得好事吗?我们不是商人啊,我们是搞艺术的。艺术的本身,我从老祖宗那里留下来的印象就是这样的,艺人的功能就是“劝世、骂世、颂英雄”。劝世,劝人要有正能量、要正派、助人为乐、与人为善;骂世,不是这样做的人,甚至缺德的人,说两句,要批评,让他们改正;颂英雄,天天在眼皮底下看到的那些好人好事,你不去颂扬,艺人就白当了。

钱时信工作照

采访人:您曾去挪威讲学,您认为与国外进行木偶艺术交流时要怎么做比较好呢?

钱时信:我们在艺术上是没有什么界限的,你的,我的,中国的,外国的,艺术角度上,它都是从人们中来,经过提炼,到人们中去。有的东西理解不理解、接受不接受,那是文化、习惯、风俗而已,不是它的本意。我到挪威去讲学的时候,我也没有多做特别的事,他们对我很好呀。我觉得我是真诚、诚心、认真地把中国的木偶文化传递给你、交代给你,因为这个事情是国家的文化交流,不是我个人跟你的关系,我没有任何条件,这是第一点。第二点,在交流的过程当中,不要去埋怨,多考虑自己用什么更科学的方法让人家很快掌握,能够对中国的文化有所了解。很多地方我都向他们学习,刚才我给你看的那个老太太,年纪那么大了,练起功来真是认真啊。同时,有意无意地把作品表演给他们看,也看他们的作品,那就是交流。

不认真是很难的,语言不通,生活习惯不同,文化差异很大,交流有那么简单吗?他们有小孩的博物馆,使馆的参赞问我说要不要去看,要去,去了给人家什么东西啊?我就做了一个小木偶。这个小木偶虽然架子不是很高,它给人启发的作用是有的。这么大的一个圆圆的球,用绒布包一包,包好以后变化在哪里呢?形象可以当场变的,鸡是尖嘴,鸭是扁嘴,头上戴个红帽子就是鹅,那个木偶好玩呀。这是什么?是鸭呀,再给它戴个红帽子,就变成鹅。他们馆长一看,高兴得不得了,他说:“将来我就把它放在这儿。”后来他们还送了我好多资料。问题就是对人家首先要真、要诚,还要虚心向人家学,学人家的长处,真的学了好多好东西。

在挪威讲学

采访人:在木偶艺术普及方面您有什么想法呢?

钱时信:上一次你们都看到我家里的小作坊,其实我那个小作坊是玩的,想着什么东西,就做什么玩,做好了,别人看着蛮好玩的,挺喜欢的,就拿去玩了。我现在是想找木偶戏的普及方法,本来我在上海搞普及是很积极的,幼儿园、少年宫我都去,现在这些事情感觉淡了,效果也不是很明显。我就想,我们表演的那种杖头木偶,想要普及实在是蛮难的。它的制造过程、孩子的操纵能力都存在问题,我就想琢磨琢磨,我现在要做怎样大小的杖头让孩子们玩?要很轻、取材容易,大人可以帮助,模仿起来很简单,但是效果不简单。我就在做这个事,做了不少了,有空就弄。

采访人:您接触过皮影吗?

钱时信:皮影,一般来讲要有个人帮助,因为皮影五根杆子,一个手操纵两根杆子,但是真的要表演很多复杂动作的话,那就有难度了。我学皮影,不是为学而学,是为了提线木偶而学,学人家的秘诀,主要是为了表现杖头木偶艺术而用。现在我们团也搞皮影戏,那是学的另外一个方法。皮影我用了很多,我也搞了皮影戏,但是很多地方就是为了丰富自己,国内的、国外的、同行的姐妹艺术都得学。这样呢,自己的发展条件就优越得多了,成功的机会也就多了。既然有效果,就值得。

(采访:陈 娅 整理:周七康)