一封神秘的猴皮书

她,梵净山,为什么会选择一九○三年的那一个瞬间,用那么一个独特的方式,发出了那么一封无字天书呢?已经容纳了巫,容纳了佛,容纳了道,容纳了儒的她,还想召唤什么呢?难道还有另一种文化涵盖的生命形态吗?

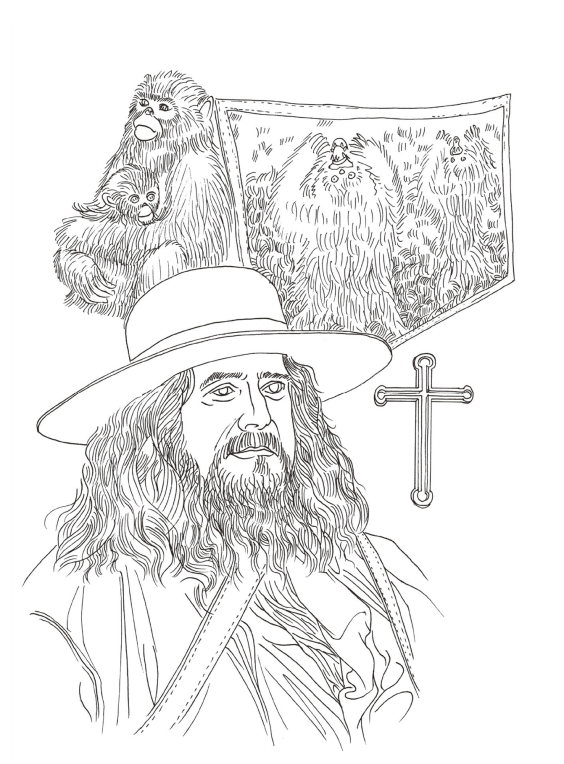

收到了这封神秘书信的人是一个传教士,名叫汤姆逊。考其国籍,可能来自美国,鸦片战争后属于第一批美国基督教西差会派遣来的传教士。西差会当时分布很广,有很多分会。汤姆逊来到中国后,受中华基督教宣道会领导,宣道会的总会址当时设在武汉。汤姆逊被分到西部武陵地区工作。

那是一九○三年一个普通的日子,像往日一样,他在工作结束之后照例来到离住地不远的一个山货收购站,与货站老板拉拉家常,或看看那些总是令他兴趣盎然的各式野兽皮张。这个山货站的业务很大,西部省份的山货都是通过这里出口海外。汤姆逊是一个资深的传教士,同时也是一个生物学家,所以他将业余时间基本上都耗在这里,与老板成了至交。这天,他刚一进门,老板就拿出了一张全猴皮张,要他帮助看看,这样的猴皮属于哪一类,因为他感觉在他这么多年的收购生涯中还没有见到过这样的猴皮。这是一张剥制不久的成年雌猴全皮,剥皮人的手艺不错,头蹄四爪,都保留得十分完整,而且上面还星星点点地保留着森林里的碎叶与花粉,让内行人一眼就能看透这个生物的生活环境。汤牧师的眼光刚一接触到猴皮上的天蓝色颜面以及一身的灰毛时,神经就倏地紧张起来。他伏下身去,仔细得就像在寻找一根掉落地下的绣花针一样,他触摸着猴皮的手也在微微地颤动。好久,他抬起头来问道,你是从哪里得到的这张猴皮?老板从他那激动的样子也感觉到了猴皮的来历不简单,便回道,这是从梵净山地区发来的一批猴皮,就这一张与众不同,牧师先生,它应该属于哪一类猴皮?汤牧师神色依然凝重地说,它属于一种称为金丝猴(全世界共发现有五种,中国境内有三种,汤牧师发现的这种后来被命名为“白肩仰鼻猴”,或称“黔金丝猴”)的类别,是一种早在世界上灭绝了的动物,它怎么会还活在这座山里呢?……

当下,他便以几倍于市场的价格,向老板购得了这张金丝猴皮。之后他站起身来,情绪有些激动地说:我一定要去梵净山,我要到那里亲自去看一看!

这张发自梵净山的神秘猴皮书,终于辗转到了福音传播者汤牧师的手中。汤牧师立即通过学界将这张梵净山金丝猴皮张存放到了大英博物馆。金丝猴依然活在贵州梵净山的消息立即传遍了整个地球。

梵净山以一种非凡的形式,向世界上的生命研究者发出了一个信号,或者一声召唤。

对于立志要去梵净山看一看的汤牧师来说,西差会将他派遣到黔东及川东地区传教又是几年之后的事情了。

按照我那个远房姑姑的说法,汤牧师与另外一个姓郑的牧师是沿着酉水跋涉而来的。在历时几十天的奔波中,每天在山崖与水边攀缘与躜行自不必说了,令他们最感头痛的是人们把他们当成怪物看待。好不容易碰上了一个人,还没认真答上话,但是他只要看见两个牧师像羊子一样浅蓝的眼睛,回头便跑,还跑得毛发飘飞。两位外国牧师灰心极了。

幸亏遇上了我。远房姑姑说,即使她已经老态龙钟气喘吁吁,回忆起少女时的那段经历仍然激动不已。

那天,还是少女的远房姑姑正在开满了金黄野蕨与鲜红草莓的河谷地带玩耍,并且采摘。这样美丽的河谷地带在梵净山比比皆是。少女白的衣衫衬配着黄的蕨草和红的草莓,在悠远的蓝天下真是风姿绰约。

远处有一个放牛儿童此时正在草丛里慵懒地躺着。一只白色鸟跳上了他的胸膛,还用它长长的喙轻轻地啄食着他的汗泥。娃儿突然激动起来,他小心翼翼地伸出了双手,白色鸟竟毫无警觉地跳上了他的手掌。他托着它,开始像托着一块名贵的宝石,手都微微颤抖了。随后他的手猛然合上,白色鸟被他紧紧地攥在了小手中。那只鸟用一双圆圆的眼看着他。不假思索,他很快从包里摸出一根长线,系住白色鸟的脚。直到这时,鸟才意识到了危险,它立即振动双翅。那放牛娃儿手一松,鸟呼地一下就飞向了长空,但他一收回长线,那鸟又无可奈何地落入了他的掌心。那鸟便在他的一放一收间飞翔与跌落。

白色鸟的惊叫声牵动了少女姑姑的心。她向蓝天搜寻,天空上只有几丝飘曳的云絮;她眺望酉水,软若丝绸的河水静静地流淌。终于,她的眼光看见了那只可怜的小鸟,在一个小娃儿的把握里升降。在这片空旷的河谷地带,那鸟的哀叫只能是向着她的。她便急急走向那个虐鸟的小孩。

她说,你把小鸟交给我吧!你看它多可怜啊!

小孩不干。

她说那么我们交换吧。我身上只要有的,你喜欢什么我就拿什么给你好吗?

放牛娃认真盯了她好一会儿,突然说,我要你颈上的银项圈,你肯吗?我姐姐快要出嫁了,却没有银项圈。

少女姑姑立即将银项圈取下递给小孩,然后将白色鸟接过来。

她为它解开绳索,然后轻轻抚摸着它那被吊红了的细脚,待到小鸟似乎已经忘却了刚才噩梦般的经历时,她便庄严地托起它,口里喊着“飞吧飞吧”就把它放飞到碧云长空了。

两个筋疲力尽的牧师恰好将这一幕从头至尾看在眼里,他们情不自禁地跪在草地上,向着蔚蓝的远方祷告:主啊,伟大而万能的主啊,你看到了吗,世界是多么美丽多么善良啊!(https://www.daowen.com)

汤牧师神色依然凝重地说,它属于一种称为金丝猴的类别,是一种早在世界上天绝了的动物,它怎么会还活在这座山里呢?……

少女姑姑回过头来,看到了身边的汤牧师与郑牧师,她脸上漾起了会心的微笑,问道:叔叔们,你们是来自哪里,是欧罗巴还是美利加?

这一句问话让两个牧师大吃一惊,两个牧师异口同声地问:你怎么知道世界上除了你们这儿还有欧罗巴和美利加?真是让人太高兴了!

这有什么奇怪的呢?我不但知道你们是来自海的那一边,我还知道你们来我们这里是为了传布上帝声音的哩。我们先生那里有一幅世界地图,那上面什么都标得清清楚楚。

小姑娘,你家住在哪里?

少女姑姑说道,就在前边寨子上,我爹爹就是族长,他会欢迎你们的!

汤牧师的基督教便顺利地进入了梵净山苗区。

据地方文史资料介绍,基督教在梵净山最初阶段首先获得了苗族上层的支持,给他们提供食宿条件与活动自由。应该说,这些外国人能在梵净山区的苗乡立住脚,主要靠的还是他们自己,靠他们对上帝的至高虔诚,对当地苗民的尊重,靠他们对艰苦环境的忍耐与对不同文化的无限宽容。

他们是天然的多面手,利用自己的木匠手艺,为贫穷的苗民制作一些简单的生活用具,利用自己的医疗技术与捎带来的一些药品,为生病的苗民解脱痛苦,甚至对最让人害怕的麻风病人也不避讳,治疗的同时还与之同住同食……苗族是一个浪漫的民族,生活虽然艰难却能歌善舞,而他们也爱好艺术,又带着苗人认为是上帝声音的手风琴,一旦踏歌跳月,他们那如上帝般悦耳又悦心的声音便会伴随苗民的行踪彻夜不息……正是如此,没有多久,他们就自然成了苗民认同的兄弟姐妹。当然,汤牧师与郑牧师最大的本事还是让封闭的苗族走向世界。他们发觉了苗族女性的刺绣手艺,认为她们的手才是上帝的至爱,堪称圣灵之手,非如此不会产生这种美轮美奂的作品。于是他们为女教民开门创办了苗族刺绣厂,将她们的刺绣作品通过教会关系向欧美市民推荐销售。不几年工夫,就在蓼皋小镇依靠自己的力量,建立了两座福音堂……

当我对小镇的基督教会有了既神秘又美好的印象的时候,汤姆逊牧师早己离开了梵净山区,原因是一次进山被土匪将他当成“肥猪肥羊”绑架了。据与汤、郑牧师有些交往的老年人的文字或语言叙述,汤牧师是太急切也太大意了。当基督教在苗区发展得非常顺利也取得很多百姓的信赖以后,汤牧师高兴异常,除了传教,他将全部精力都用来了解金丝猴的蛛丝马迹。就是这一段时间,他读到《府志》关于金丝猴的介绍“形类猕猴而大,尾长四五尺而歧端,色苍黄,鼻露向……老者据上,子孙以次居下;老者简出,子孙搜岩得果,即传递而上,荐老者食……上者未食,下者不敢尝……因此被上苍赐名为宗彝……”这一段文字时,再也坐不住了,一次次跟随采药人、打山人深入梵净山纵深地区考察。最终被一伙江洋大盗抓住了,要价十分高昂,差点让梵净山苗区基督教会倾家荡产。汤牧师虽说保住了自己的生命,但教会当然再不容许他这样干了,他便在一种十分沮丧的情绪笼罩下离开了梵净山苗乡。

汤牧师怏怏地走了,一些岁月以后,郑牧师也快怏地走了,不仅快怏,而且仓皇。

应该是一九四九年的冬天了,那一个晚上我这个乳臭未干的小孩,与我的六舅睡在杨芳路尚在装修的新房楼上,新房正与福音堂毗邻。凌晨三四点钟正是好睡的时候,可是一阵突发的轰轰的汽车引擎声把我惊醒了。睁开眼睛,就看见六舅趴在临街的空隙处观看。我问六舅怎么啦。六舅说,不要出声,快来看,外国人要走了。

六舅说的外国人就是我认识而且钦佩的郑牧师们。说远一点的话,我在街头玩耍偶尔与他们撞见,我在无限的稀奇中就被他们的仪表与友善征服了。在我的眼中,他们长得十分高大,也很肥胖,挺着一个蓼皋人没有的肚子。在蓼皋人的茶余饭后,对他们的非议不少。最轰动的说他们把深藏在梨木墥下面的两只金鸭子挖走了。有些特别排外的人常常吓唬我们:他们还要专门抠小娃儿的肠肝肚肺。这的确让我们惊恐。但一旦避之不及在街头碰上,他们对我们这些孩子的无比亲和,又是那么吸引着我们。他们会爱抚我们每一个孩子,轻轻地抚一下我们的头,柔柔地拍一下我们的屁股。然后会给孩子们一些像扑克牌那么大小的油画图片,上面是圣母玛利亚与圣子耶稣。这些画我在街头从来没得过一张,我不去争着要画,反而有了对他们更多的观察。我太羡慕他们酷毙了的穿着了,其实就是今天司空见惯的西装加领带,还有他们那圆滚滚的大肚子。我回家常常给大人们说起,大人们都说,那是官肚,以后你也会有的。

听说他们要走了,而且是走在这大夜弥天的时候,我这颗嫩弱的心竟然无端地为他们而担惊受怕了。因为前不久我曾经与他们有过一分钟不到的近距离接触,就是这么一次短暂的接触,竟在我心里种下了我承受不了的害怕,当然是为此时的他们。

我一直想得到一张西洋的画片,由福音堂的牧师在街头随处发给孩子们的那种,从小伙伴们那偶尔展示给我看到画片的瞬间,无边的神秘便笼罩了我。第一,那色彩的凝重与深沉,让只看到过水墨的我,脑海里就生出了许多不可达到的飞翔。第二,那画像与真实别无二致,而且灵光闪烁,与我憧憬着的最美妙的蓼皋寺庙里的观音菩萨等量齐观。因此,在许多个黄昏,我都要一个人去到我二姨伯家的后园里(那里与福音堂仅仅隔着一道围墙),长长久久地徘徊。孤独的我与孤独的园长相厮守,习习的晚风里总要飘过来一阵阵的音乐,让人顿时体验到母亲与孩子肌肤相亲的恬静与温柔。我知道那音乐不是来自天外,而是来自围墙的那一边,一个神秘也令我神往的地方。当园子里的橘子已经染红枝头的时候,围墙角落一道长封的小门终于打开了,一个比我大几岁的小孩走向了我。他说他姓刘,来自遥远的北国,并且还告诉我,他的父母都是基督徒,与郑牧师一样都是上帝忠实的仆人。在他的引领下,我跨入了那片上帝的领地。啊,眼前的世界真是令人新奇!说句实在话,小镇上那些可以称为豪宅的几进院的封火桶子差不多我都曾去过,古色古香与精雕细刻自不必说,但留在我心之深处的却是幽暗与压抑的阴影,也许童稚的心都好像一只只尚未展翅的嫩鸟,要它们飞越深沉的屋瓦和壁立的高墙,去抚摸外面那一览无余的蓝天与白云,谈何容易!而现刻展现在我眼前的竟是一片从未见识过的缓缓流进自然的轩敞。一条用白河里的鹅卵石铺成的长长甬道,穿行在错落有致的西式木屋与花树之间,路面的小卵石与路边的青花砖为你展示出各式各样的图案,姹紫嫣红的鲜花与高大四合的绿树也为你绽放出无尽的风流。是眼前的风景,将你还未含苞的心花,融入这阳光下的美丽之间……

一个星期日,我就是站在这些鸟语与花香之间,听到了管风琴伴奏下的唱诗合诵。歌声来得很近,就是从不远处的礼拜堂里传过来的,是一些馨甜的女声与浑厚的男声组合成的心灵之歌。我被吸引了。刘哥哥见我专注的神情,就说走,我带你进去看一下。礼拜堂里坐满了教徒,唱诗班站在前面两侧,是一些穿着修女服装的青春女孩与穿着修士男装的青春男孩所组成。在他们的头上,一座金色的塑像凌空而立,我不知道他是谁,不知道是圣母还是圣子。唱诗已经结束,也许是一个陌生的幼童突然出现在这间庄严的殿堂,也许是我的专注与惶惑的心情写满了天真的脸上,郑牧师向我走来,我记得他将又硕大又温暖的手抚着我小小的脑袋,说欢迎我,并且送给我两张我梦寐以求的西洋画片,一张是圣母玛利亚,一张是圣子耶稣。然后,我就退出了这座连接着上帝的礼拜堂……

汽车还在轰轰地发动,夜正黑得深沉,来自异国他乡的人将要远走高飞了。我很忐忑,我不明白我为什么会这样。汽车的灯光亮了,照亮了碎石铺就的街道与街道两旁稀疏的木房。两个大腹便便的外国人坐上了汽车,又立即钻了出来,原来是与几个送行的修士和修女再次道别,再一次向着蓼皋这座特立独行的福音堂道别,向着里面与他们相濡以沫的小鸟、鲜花还有绿树道别……汽车就在带着哭泣的“主保佑你们”的再见声中,消失了……