红雨随心翻作浪

那一个因为受屈原《楚辞》的感染,作为他的粉丝而飘落在梵净山区的一个小魂灵,在他体验了巫、佛、道还有基督的生活,在他体验了人生初浅的喜怒哀乐之后,一个晚上,一九四九年冬天的一个晚上,照例是他所居住的小街上小孩们最为疯狂的时候,作为只有五岁的小孩也参与了属于他的最后一次民国狂欢。

那一天,他参与了小街上众多小孩“老鹰抓小鸡”的游戏,因为他们的喧闹,使得冬季的小街也显得十分热烈。拉洋片的、卖老刀牌香烟的、卖瓜子花生的以及卖米豆腐夜宵的……所有的小贩都在进行着一天中最后的吆喝。他家的小丫头彩莲站在一旁,一边与别家的丫头说着话,一边用眼睛的余光照看着他。那时一个比他大的小孩正用手掀他,被彩莲看见了,她迅速跑过来,一把将那小孩拉住,话还没有出口,一声清脆的枪响,像擦着每一个人的耳廓飞过,惊傻了街上所有的生物。还没一分钟,第二声更加尖厉的枪声响了,一街吓傻了的人与狗都声嘶力竭地惊叫起来。彩莲连忙用瑟瑟发抖的手将他抱住,跌跌撞撞地扑进家里的门槛……

事后大家知道,两声枪响发自刚刚败退小镇的刘洪斌团长的手下。刘团长是本镇人,隶属于李弥兵团。在兵败如山倒的时刻,刘团长带着残兵败将仓皇南逃乡梓,意图喘息几日。两声突如其来的枪声,宣告了小镇人们心里那远在天边的动乱时局已经迫在眉睫,又一轮的集体恐惧症潮水般地淹没了这片僻远的乡土。

就从那一刻开始,各种异象纷至沓来。

一时,有人报说田州坝出现了成千上万的蛤蟆打架……

一时,有人报说水溏河一家农户种的一树豇豆,结出了又粗又长一红一白绞在一起的蛇形怪物……

所有的异象传说,都可以立即让全镇百姓扶老携幼地前去寻找、观看,即使结果证明子虚乌有,也还是相信异象已经过去,只是自己没有赶上。

那一个早上,他照例站在街前一个卖糖人的小摊面前,津津有味地看着他非常喜欢的这个下江独臂汉子,怎样用一个小勺,将里面的糖浆在光滑的石板上画出三国与水浒上的英雄人物,然后用竹签支住,递给早就眼巴巴候着的小孩们。突然,一伙保警队的士兵冲了过来,七手八脚将独臂人紧紧按住。独臂人还想挣扎,被一个瘦个子抡起一支棒槌便是几下,独臂汉子哼都没哼两声,就被推拥着走了……那一段时间这种恐惧一直笼罩在小镇的上空,让他夜夜噩梦不断。

在他的眼中,从梵净山而来的这条从未断流的河流,在一九四九年的这个冬季,也大片大片地干涸了,裸露出水面下从未展示过的峥嵘暗礁,在昔日宽阔的河床上此起彼伏。运货的大船早就搁浅在沙滩上,日晒风吹使它韶华早逝、风流尽失了,只有打鱼船还分外活跃。一入夜,你便可以看到满河上下的渔火犹如满天繁星,照得一片辉煌。松木油柴熊熊燃烧在船头的铁灶里,火光下渔人娴熟地挥舞着手中的长篙,把船篷上那些不愿下水的鸬鹚一竿子打下船去,然后又将口里叼着鱼儿的它们用长篙接回船头。这些鸬鹚细长的脖子都被渔人用一个小小的铁箍扣着,不能吞咽。饥饿迫使它们一次次凶猛地追逐鱼群,然后一次次艰难的收获又被主人强行夺走。于是,它们便只有哀号,这长长的哀号将那一年的冬天渲染得鬼气森森……

一些人在翘首以盼,一些人若惊弓之鸟,大多数人不知所措。他也在一种说不出所以然的情绪里遥望着一个云遮雾盖着的明天。

该来到的明天终于来了,该消失的昨夜终于消失了。一九四九年十一月十三日,解放大军正式开进梵净山区,并进入最东之蓼皋小城。接下来的日子,解放军的二野部队千军万马穿城而过,迅速占领黔东各县,又马不停蹄地向着四川进军。黔东各县此时都像无人掌控的小船,在激荡的风浪中摇曳、飘零。为了乱世中的社会治安与过境部队的粮秣供应,过境部队根据辰、酉二水下游各县的经验,黔东各县也一律由投诚的旧政府人员为主体成立一个“工作委员会”,主持地方工作。就拿蓼皋作例吧,原国民党县参议长邓雅颂,就被委为县工委会主任,原国民党的乡镇长也顺理成章地成了分会主任,原国民党的县民卫大队,现在更名为“人民自卫队”。这样的现状维特,一方面对当地治安和过境部队的支援发挥了很好的作用;另一方面,这种“准真空”时期的维持政权里军政人员情况复杂,也必然为以后梵净山爆发的军事叛乱埋下了伏笔。

果然,一九五○年元月大军过尽,上级派出的工作团正式进入梵净山区各县,同时组建人民政府之后,由于党派仇冤,也由于清算、猜忌与排斥,还有执行政策的左或右等复杂情况,梵净山区域国民党投诚的地方政府军政人员,被打败而逃窜梵净山的国民党正规部队,联合曾经啸聚山林的土匪武装,全部反水了。而打响反水第一枪的,就是自知与新政权不共戴天的辰河源霸主高竹梅。

一九五○年元月七日,为了筹集在梵净山建立反共游击队的资金,趁解放大军西进无暇东顾之机,高竹梅聚合两千余人枪,突然洗劫秀山县邑梅镇,被抢户达五百五十三家,被烧房达一千零六间,被枪杀者一男一女。邑梅这个昔日的富庶之镇,顷刻间化为了一片焦土。

川鄂湘黔边区如邑梅一般的城镇也有一些,高竹梅为什么非抢劫邑梅不可呢?这与他记下的一笔私仇有关。

就在决定抢劫邑梅的前一段日子,秀山县的维持政权人民自卫队队长杨卓之准备来辰河源拜会高竹梅,共商军事叛变计划。高竹梅是一个很好面子的人,见秀山县的龙头大爷都拜倒在了自己门下,就决定要好好摆一下排场。他感觉自己脚下没有加工得上好的烟土,便派自己的贴身警卫去邑梅采购。谁知这个贴身警卫是一个赌徒,又有许多白的、黄的在身,一到邑梅,与人就是一场豪赌。一夜下来,输了一个精光。不敢撒腿逃跑,只好回来撒谎,说烟土没买来,因为钱被邑梅人抢了。高竹梅一听大怒,当然他这怒开始不是冲着抢钱的邑梅人去的,而是冲着这个傻鸟一般的警卫去的。他骂:他抢你的钱,你就不晓得说,这钱是高竹梅大爷的!老子就不相信他不知道老子的名字!贴身警卫连声叫屈,老爷,我哪里敢不报你的大名?谁知他们竟说,你不说是高竹梅的,你多说几句好话,这钱就还给你了,现在既是高竹梅的,这钱大爷们就拿定了!你回去告诉高竹梅,想要钱,就拿他的脑壳来换!就为了贴身警卫杜撰的这么一句话,一场浩劫就在恶魔的头脑里制定了。

一九五○年三月十五日,正是古历除夕,高竹梅正式打出反共旗帜。他纠集旧部,搜集民枪,洗脑治下百姓,联络梵净山下保警队官兵,盘踞梵净山下明朝旧四十八旗地面,自诩为“小台湾”,准备与新建政权决一雌雄。

四月初,他主动向新政权出击,攻陷孟溪、三宝等各区人民政府,获取公粮十四万余斤,枪战中新政权中革命干部死伤多人。

四月十四日,与沿河县反共复国领军人物杨通贤会合,攻陷沿河县城,自封国民政府沿河县县长。此后一发不可收拾,带着人马一举攻打印江、德江、江口等县。双方死伤,成千累万。

七月十八日,他又与秀山杨卓之部队配合,号令数千之众攻打秀山县城……

从以上史料可以看出,在梵净山区各县投诚人员纷纷反水,与新政权殊死一斗的时候,高竹梅不仅仅是辰河源的无上霸主,也是整个梵净山区反共复国力量的公认盟主。

七月以后,在贵州水城起义的国民党三二七师,在师长彭景仁的鼓动下发动叛乱,沿途遭到解放军围追堵截,在瓮安、余庆受了重创,便伙同国民党四十九军副军长吴汝舟带领的残部,窜入梵净山中,与高竹梅、闻希哲、杨卓之、杨通贤等国民党地方反水部队会合,开始有组织、有计划、有目的的反夺权战争。

十月十四日,所有国民党正规部队和所有梵净山区域的地方反水武装在江口怒溪集结,统一整编为“人民自卫军”。彭景仁担任人民自卫军总司令,吴汝舟担任副总司令,高竹梅担任贵州省保安司令部江口游击指挥部司令。整编后的兵力为一千六百八十五人,步枪四百二十八支,轻机枪三十五挺,重机枪一挺,卡宾枪九支,冲锋枪四支,手枪七支,六零炮十二门,电台一部。地方武装因为正规部队武器精良,实战能力强而感到有了依靠;正规军则因为地方武装是当地人熟悉民情、地形,也觉得心里踏实。所以自恃人强马壮,一时间,不间断地向新政权四处出击。先后攻打了太平、德旺、桃映、牛郎等区、乡公所,新政权干部损失重大。为了减少无谓牺牲,许多区乡干部一时间都撤回县城,避其锋锐,等待解放军主力部队回师反击。

一九五○年十一月,以曾绍山、阎红彦为领导组成的川东前线指挥部,遵照川东军区黔东北会剿作战计划和綦江东溪镇剿匪会议精神,决定在结束黔东北第一次会剿后,立即集结部队,对盘踞在梵净山区的彭、吴、高等叛军、叛匪进行会剿。

集结号已经吹响。大军火速云集,组成了三个进剿集团部队分头由西北、东南、东北三个方向向梵净山纵深飞速推进。

十一月十五日战斗正式打响。第二集团部队首先合击印江、石阡、江口区域之反叛武装。十六日,第三集团部队合击秀山太阳山之反叛武装。十七日,第一集团部队进抵了思南大坝场、印江夹石一线;第二集团部队进抵了德旺、寨抱、溪口、平头司一线;第三集团部队进抵了秀山清溪、隘门、滥桥、松桃、甘龙口一线。

至此,梵净山会剿包围圈已经圆满完成。

十八日,第一集团部队继续推进到黄泥坳、昔土坝、合水、陈家湾等地;第二集团部队继续推进到怒溪、长坪、寨英等地;第三集团部队按兵未动。

面临解放军的铁壁合围、步步紧逼的战略,叛军、叛匪的总司令彭景仁知道情况严峻,立即通知各路头目高竹梅、杨卓之、杨通贤、闻希哲、张宴卿、陈策等人在印江芙蓉坝召开应急会议,决定坚守要隘,以进为退,各自为战,分头突围的战术来破解危局。其实各路反叛武装头目都明白大势已去,只不过知道投降也是死,抵抗也是死,都是死,不如破釜沉舟好了。会议之后,都立即赶回自己驻地,紧急部署部下准备做拼死战斗。

十九日,第三集团部队兵分六路,推进到乌罗、木耳、孟溪一带。第二集团部队兵分两路,一路从寨英、落满推进到崀颈坡东侧的药山;一路夹击闻希哲的老巢刚家洞,逼其逃往冷家坝。两集团部队分别占领了冷家坝的南溪口与西溪口。第一集团部队在芙蓉坝、金厂、打磨沟一带与彭景仁、杨卓之叛军交火,并逼其翻过麻西坳进入黑木林、冷家坝这个解放军已经布置好的口袋里。

二十日,最后的决战在崀颈坡展开。

这一日,梵净山冰封雪锁,大雾弥漫,几步之内看不见人影。拂晓时分,解放军从西、南、东三个方向直逼崀颈坡。驻扎药山的高竹梅与部下正在吃饭,听见枪声,乱了阵脚,将碗一摔,带领部下迅速撤往崀颈坡,准备凭借这里阻住攻势强劲的解放军。

崀颈坡是寨英与冷家坝的制高点,叛军、叛匪知道如果失去了崀颈坡,他们就无险可守了。于是他们与武器精良、士气高昂的解放军展开了殊死的搏斗。在满天飞舞的雪雾中,枪声、炮声、喊杀声震天动地。战斗整整打了大半天,叛军、叛匪凭险顽抗,解放军在当地百姓的引导下爬壁飞崖,涉溪越涧,从几个方向包抄打击叛军、叛匪。最后,解放军终于在枪林弹雨中冲上了制高点,在强大的火力压制下,叛军、叛匪留下了满山的尸体,往冷家坝方向逃窜了。

梵净山东、西、南、北的叛军与反水武装,共三千余人,如今都被包围在冷家坝的东溪口至崀颈坡下十五华里内的河谷地带,完全成了瓮中之鳖。

解放军各路追剿大军占领了所有有利地形,在连续几天不断的火力压制下,身处狭窄河谷的叛乱部队死伤惨重,已经完全丧失了战斗力。侥幸活命的残余分子纷纷化整为零,一些熟悉山势水情的本地人悄悄潜出包围圈,寻找亲友处藏匿;一些国民党士兵见突围无望,只有钻进深山老林,企望能够找到一条逃生之路。(https://www.daowen.com)

梵净山山大林密,周遭七百里,纵横也不下三百里,而且一色的千沟万壑、悬崖叠嶂。大部队不仅行动不便,而且劳民伤财。解放军追剿部队决定,抽调精干人员组建若干支小分队,深入深山老林和沿山村寨地毯式搜剿。

一个更持久的艰苦时期开始了。由于这场战争场面广阔、情况复杂,我们在这里只选取几个典型事例说说。

其一,介绍一下国民党三二七师师长,所谓梵净山“人民自卫队”总司令彭景仁的去向。

一九五○年十一月二十日冷家坝战斗打响之后,彭景仁在一个本地士兵的帮助下,冒着炮火硝烟潜出了解放军的包围圈。在一个寨子里用光洋向一家人户买了一套生意人的行装,然后经过半月的昼伏夜行,于十二月上旬从梵净山下的寨英、桃映等地逃亡到了湘黔边境的大兴镇的塘头村。在这里他通过攀亲交友,与一个算命先生丁开洪竟然一见如故,丁便邀他去家里住几日。由于两人很投缘,就相约结拜为“同庚兄弟”。彭也将自己的真实情况告诉了丁。丁开洪知道了这个结拜弟兄就是解放军到处张榜擒拿的彭师长以后,不但没后悔,还尽量劝他在家好好休息,不用担惊受怕。从开剿以来,彭景仁就没有吃过一餐安生饭,没有睡过一宿安稳觉。在这个同庚兄弟家,确实享受了几天好生活。但是,他知道梵净山离这里并不遥远,解放军随时都有可能突然降临,虽说丁开洪视他为一母同胞,他还是急切希望这个同庚兄弟设法早日安全送他回到湖南保靖老家。

丁开洪既是一个算命先生,又是一个裁缝师傅,常在四方行走,乡脚很宽。听了彭景仁的苦苦要求,自然满口应允,立时又是测字,又是占卜,最后他说:久住一处不用选,快速到达也枉然,还是狡兔有三窟,一步一停慢慢看。

这正合了彭此刻的心境,便追着问,那你说该如何办呢?

丁开洪略作沉吟后道,我有个房弟叫老祥,家住长坪旧重山,那里住的尽是苗民,地方偏僻,政府管得不严。我们可到那里住上几日,伺机再去湖南。

于是两人说走就走,趁着月黑风高,从茅草小路往旧重山而去。拂晓时分,到了老祥家门口,正碰上老祥出门砍柴。老祥见是房下哥子到了,很是高兴。丁开洪便向他介绍彭景仁,说他是自己老庚,姓王,常年在外做生意,如今兵荒马乱,要回去与亲人团聚,但是路上又不平静,我便送他来你这里住上几日,看看情况再走。

苗人都十分好客,见王先生又是房哥的老庚,更是欢迎有加。三人谈话间,老祥说隔壁滕老毛叔二女准备出阁,正愁找不到裁缝为女儿缝制嫁衣。丁开洪听了,说你去给滕老毛叔说,裁缝不是说到就到了吗?滕老毛叔听说丁裁缝到了旧重山,真是喜不自禁,连忙将自家厢楼打扫干净,请丁、王二位过去,既做卧室,又做裁缝室。

只道总算可以平安地度过一些日子了。谁知这一日,一向罕有人至的山寨又来了一个人,肩上还挑了一挑干柴。此人径直走到滕老毛叔家就喊亲爷。原来是滕家的大女婿杨德国从沟外来了。他说,二妹快要出嫁,天寒地冻的客人来了没有火烤咋办,所以特意赶来帮助砍几天柴再回去。滕老毛叔听了,直夸女婿想得周到。杨德国也在岳父家住了下来,每天上山砍柴、烧炭,忙个不停。几天后,杨德国对每天吃饭丁开洪都要岳父送到厢楼上去吃感到了蹊跷。问岳父,岳父说,楼上还住着丁的老庚王先生。他便找了一个借口上楼拜访。丁、彭见他突然进来片刻惊慌后立即镇定下来。丁将彭依样介绍给他。他见彭脸方嘴阔,腰背笔挺,不像商人,倒像军人。心想,前不久工作队宣传梵净山剿匪大捷,有匪首四处逃窜,奖赏大家截拿。此人莫非有些瓜葛?脸上却不露丝毫神色,只道辛苦。彭见杨为人厚道大方,又是老庚的亲戚,也就去了疑心,主动向杨探听山外情况,还问他熟不熟悉湖南路径。杨说自己务农之外还跑一点小生意,经常走的花垣、茶硐,无论大路、小路没有不熟悉的。彭听后很是高兴,忙恳请说,我出门在外做生意久了,兵荒马乱的,很是想家,你能不能为我带路回家,日后定当重谢。杨爽快应道,这个不难。今日我上山砍一挑柴,明天就送两位兄长上路好了。

杨德国下了厢楼,向岳父打个招呼,说今天我回去一趟,明日便回。

杨德国出了山沟,径直去找干沙坪的农会主席杨祖铭汇报。杨祖铭对杨德国说,前两天我去区里开会,布置设卡、搜山,捉拿梵净山战役逃脱的匪首。听你说的那人倒像其中一个,你看看这个人的相片。就从身上摸出一张解放军翻印的彭景仁的照片。杨德国仔细看了,连说就是就是。杨祖铭激动万分,说这就是彭景仁,第一号土匪头子,捉住了他,我们就立大功啦!于是二人磋商,要杨德国将彭明日晚间带到川硐夹道,杨祖铭带领民兵在那里伏击。

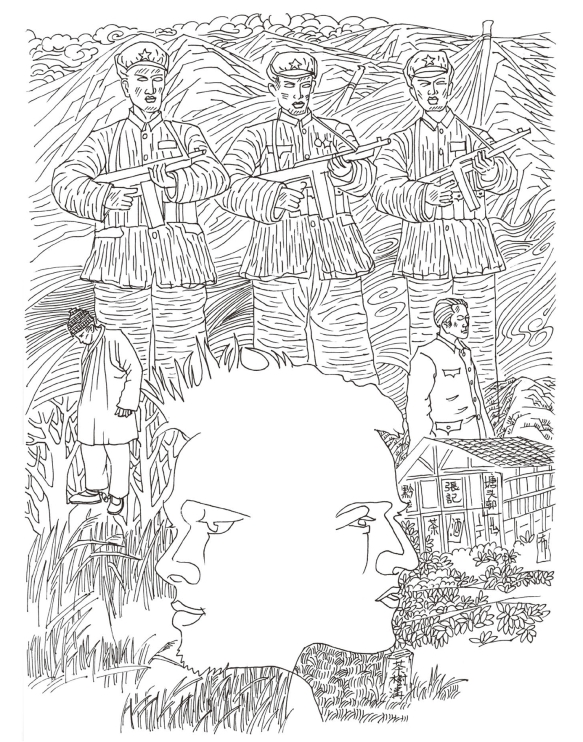

许多端着卡宾枪的解放军威武地站成两线警戒着,一个身体高大肥硕的中年军人戴着脚镣手铐从左边走来,一个戴着脚镣手铐的头上一顶黑毛线帽子的瘦高个子从右边走来,两人相对擦肩时,停下了脚步,互相看着,默默地苦笑了一下,然后走开……

杨德国依计而行,第二日等到天黑,便领着彭、丁二人朝川硐夹道而来。到了地方,杨照暗号咳嗽联系,却不见动静,心里不免狐疑,只好带着继续前行。眼看到了干沙坪村边,就对彭、丁二人说,你们先在林中休息一会儿,让我先去前面看看,是否有人设卡。二人称是。杨便摸回村中,问杨祖铭为什么情况有变。杨主席道,大家都怕彭景仁身上有枪,不敢行动,希望他把他们稳住,摸摸底细。杨德国回到树林,对二人说,今天情况又紧张起来,前面坳上有人站哨,只有明天再走。不过,如果身上带得有枪,被守卡人抓住,即使我与他们人再熟,也不好说话了。彭连忙脱掉外衣,拍着身子对杨德国说,生意人哪有那种玩意儿,你尽管放心。

知道了彭身上没枪,杨德国下定了决心,在茶树沟设伏。

第二日慢慢等到深夜,杨德国将彭、丁二人带往大山深处,眼看到了茶树沟窄道,杨德国依暗号咳嗽数声,声音未落,六个埋伏已久的民兵猛地扑出,死死将彭景仁按住,捆绑起来。

此时天已经露白,民兵们都想尽快将他解往县城领赏。翻过一个坳口,彭景仁见山上杂木丛生,野草茂密,一瞬间来了一个野猪滚坡,没进了深沟,将另一个拿着绳索的民兵也带下了老坎。其他几个民兵见状,都顾不了许多,一齐往山下滚,再次将彭景仁捉住。怕他再跑,民兵们便砍了许多葛藤,将彭捆着,由三人分头抓住绳索,一直送到县城公安局才松了一口气。

杨德国、杨祖铭与几个民兵都获得了铜仁专署、铜仁军分区的丰厚奖赏。

彭景仁被枪毙于梵净山下的一个小镇。

其二,高竹梅落网记。

崀颈坡激战最后时刻,高竹梅见败局己定,便趁着混乱,逃出了解放军的包围圈。他凭着多年在辰河源的经营,一时装扮成农夫,一时装扮成生意客,一时装扮成绅士……在辰河源的村寨里东躲西藏,避过了解放军小分队无数次的搜查。日子一天天过去,剿匪反霸攻势越来越强大,百姓的觉悟也越来越高,外面的日子再也不好混下去了,于是他就来了一个“灯下黑”,潜回他的普觉乡平坝老家,在离家不远的尖岩、海角地、铁落坨等山洞里藏身。剿匪部队为了抓住他,动用了大量军力,也动员了无数群众日夜搜山、搜村、设卡、放哨。高竹梅在走投无路的情况下,凭着多年的江湖经验,他瞄上了松树园坡脚一个大草坪上的几堆谷草。这里地势平坦,无树木可以遮雨,无山崖可以栖身,谁会怀疑这几处稻草堆里藏有人呢?于是,他就钻进了草堆中,白日大睡,夜里活动手脚。

他这一手还真够厉害,剿匪部队对他采取地毯式的搜查,依旧是活不见人,死不见尸。后来,他们决定,驻松部队一三七团领导一面组织部队、民兵继续搜查之外,再组建团情报站进行灵活多样的侦察敌情。

团情报站由十二人组成,分为两个组活动在梵净山下各地方。根据一段时间侦察,他们断定高竹梅仍然藏匿在普觉一带。情报站因此派出了曾与高竹梅共过事的副站长张嗣林带一个组,专门在普觉高的老家访查。

要找到高竹梅的行踪,还得先找到高的知情人。谁是高的知情人呢?经过排查,他们圈定了两个人,一个是普觉街上号称“李滚龙”的人,一个是外号“好家伙”的高竹梅的堂兄,这两人早先都跟着高竹梅跑,属铁哥们一类,如果高仍在普觉,二人必然知道一些蛛丝马迹。于是把他们喊来,先是一番政策攻心,然后张嗣林以个人名义修书一封,要二人送给高竹梅。二人都叫起苦来,说自己委实不知高的行踪,怎么送?情报组说,不管你们知不知道,反正你们走村串寨地去找,将信送到。二人无法,只好接信怏怏而去,侦察员悄悄尾随他们。二人分别在寨英方向转了一圈,回来交差,说硬是不知道。

不知道也还得送。情报组这回又找来高竹梅原来的好友,倾向于共产党的原平头乡乡长张祥凤修书一封,劝高竹梅投案自首,也交给他们,并向他们指明,将信送到是立功行为,只要把信送到,以前与高竹梅的交往可以既往不咎。二人只得喏喏。

这一回,尾随的侦察员发现,“好家伙”一出门直奔邓堡方向去了,李滚龙从大山脚绕红砂溪一圈,最后竟在松树园草坪靠着一堆稻草垛坐了许久,这就让侦察员觉得有戏。回来后两人还是说找不着。情报站的同志见两人还是不老实,就将他们扣留下来。李滚龙慌了,连忙交代自己已经在松树园将信交与高竹梅看过了。高竹梅带着一支左轮枪。他说,要见面只允许张嗣林与张祥凤来,还不能带枪。如果别人去,他就要拼个鱼死网破。情报站领导斥责道,既然你已经与高竹梅见了面,怎么又说找不到呢?李滚龙狠狠地扇了自己一耳光,哭着道:是高竹梅将我害了。他说你回去如果他们不知道你把信送到了,就什么也不要说;如果他们知道了,你就将我的话告诉他们好了。

为了促使高竹梅迅速归案,张嗣林决定单枪匹马去会一会高竹梅。为了这次赴会,部队首长做了充分的研究,由张嗣林与李星教导员两人去,小分队趁夜黑将松树园草坪包围起来。

一九五○年十二月八日早晨,冬雾很大,地上铺着薄薄的一层霜。由李滚龙带路,张嗣林与李星教导员紧随在后。到了草堆边,李滚龙就喊,高乡长,高乡长!我按你的吩咐,已经向政府汇报,现在张中队长来了,你出来吧!

高竹梅听到喊声,就从草堆顶上的洞里跳了下来。只见他头戴黑色毛线帽,身穿织贡呢上衣,腰缠一条装满子弹的军用皮带。他镇静地看着张嗣林与李星教导员,不说一句话。李滚龙见场面气氛紧张,忙打圆场道,高乡长,他们都没带枪,你不用疑心,把枪交给他们吧!高竹梅这才抬起头来,眯缝着眼睛看了看远方,然后弯下身子,慢慢解开皮带,取出手枪,以一种无所谓的态度将枪及弹带交给了张嗣林。张接过,用眼神示意高自己走。高回头看了看他藏身的草堆,似乎有些别情依依,一回身他朝着普觉街上走去。张嗣林他们在后面跟着,与他保持着一定距离,没催促也没呵斥,快慢任其率性。

高竹梅被活捉的消息传到蓼皋小镇,整个小镇可以说万人空巷,都跑去临时关押他的武庙看稀奇。一次晚饭过后,那一个看不清明天的年幼小孩与他的小伙伴也一道去了。他们去的时候武庙的人已经寥寥,他们在后来成为他们学校经常玩耍的内院里,看到历史的一则肃杀的场记,许多端着卡宾枪的解放军威武地站成两线警戒着,一个身体高大肥硕的中年军人戴着脚镣手铐从左边走来,一个戴着脚镣手铐的头上一顶黑毛线帽子的瘦高个子从右边走来,两人相对擦肩时,停下了脚步,互相看着,默默地苦笑了一下,然后走开……

冰雪消融的时候,梵净山下的酉水、辰河、乌江又变得丰盈了,重展了她们的风姿绰约、仪态万方的昔日容颜。春风沿着河谷吹过来,捎带着润物的细雨,催生了平地的草芽与山上的嫩枝。春天又一次像水似的漫过了梵净山的原野和山冈。

世纪的尘埃仿佛已经落定。