五、出家因缘

李叔同被后人广为熟知和敬仰,除了因为他早年作为翩翩才子所展示出的惊人才华以外,更因为他能在世俗生活的制高点抛弃所有,为了一个更为高远的目标而付出了他的后半生,并取得了相当高的成就,从而为佛教律宗的兴盛贡献了极大的力量。

从一九一五年开始,李叔同即有了皈佛的迹象。除了上课之外,他组织了“宁社”,主要是将擅长书画金石的同道聚集在一起,并经常展览他们的作品,但展览的地点经常被李叔同安置在佛寺中。不仅如此,在聚餐之时,李叔同已经不沾荤腥。

人虽然还在浙江第一师范学院,但心早有所属,生性敏感的他似乎已经无法从以往的艺术创作中得到满足和宣泄,更高的精神追求在召唤着他。从宿命论的角度来说,这一切似乎是冥冥之中早有安排。夏丐尊此时恰巧给李叔同推荐了一篇关于断食的文章,文中大讲断食的好处及方法。最吸引李叔同的是断食可以治疗各种疾病,可以产生强大的精神力量,这个正是他要寻找的东西。断食不仅可以消除他身体上的病痛,还可以解除他精神上的困惑。因此,李叔同在经过一段时间的思考之后,决定断食。只是,断食有季节的需求,亦有环境的需求,机缘还不够成熟。于是,他只好等到一九一六年旧历十一月间,下定决心,实施断食计划。季节的需求已经达到,可是究竟去哪里才清静适合断食呢?于是,李叔同找到昔日西泠印社的社友叶品三询问,叶品三告诉他:“西湖附近,有所虎跑寺。那里游客很少,十分清静,可以作为你断食的地点。”同时告诉他,“我有位朋友叫丁辅之,正好是虎跑寺的大护法。他也是我们西泠印社的创始人之一,不知道你是否认识他?”李叔同表示对此人不相识,叶品三答应写封信帮助他打通关系。

李叔同像

虎跑寺是著名的古刹,坐落于杭州西湖,创建于唐朝。相传唐代高僧性空曾住在此地,后来因为水源缺失正准备搬走,有一天晚上他做梦梦到神人指示:“南岳有童子泉,当遣二虎移来。”第二天,他果然看到两只老虎跑来翠岩作穴,泉水缓缓涌出,由此而得名。李叔同选择在这里断食,一来是社友的推荐,二来是这里的清静气氛确实深得他心。既然已经决定断食,那么他就只身前往,并未告知任何朋友亲人。寒假结束后,夏丐尊没有见到李叔同回学校上班,又听人说李叔同在虎跑寺断食。于是,等他在一周之后见到李叔同时,掩饰不住不满与好奇,一方面他嫌李叔同断食的事情没有告诉他,另一方面他也很想知道断食的过程究竟是什么样的体验。李叔同告诉他:“这次实行断食,前后三个星期。第一个星期,逐渐减食至完全不食;第二个星期,除饮水外,全不进食;第三个星期,一反第一个星期的顺序而行之,由粥汤开始,逐渐增加食量,恢复到常量为止。”“开始全断食的一两天,有时想吃些东西,后来也就不想了。最难受的,是需要饮大量的泉水。全断食那几天,心地非常清凉,感觉特别轻快灵敏,能听到人平常不能听到的,悟人所不能悟到的。真有点飘飘然的感觉呢!我平日是每天早晨写字的,这次断食期间,仍以写字为常课,有魏碑,有篆文,有隶书,笔力比平日并不减弱。”经过这次断食,李叔同有种脱胎换骨的感觉。夏丐尊回忆说:“他断食以后,食量大增,且能吃整块的肉(平日虽不茹素,不多食肥腻肉类)。自己觉得脱胎换骨过了,用老子‘能婴儿乎’之意,改名李婴。”不仅如此,李叔同感觉到有必要将自己的断食经过和神奇体验都记录下来,整理出来,以分享给更多的人。于是他将原稿保存,后又发表于杂志上,使得社会上更多的人了解了李叔同此次不同寻常的生命之旅。此次断食结束之后,李叔同又回到了浙江第一师范学院教书,生活如同寻常一般,但其内心已经不同以往,发生了质的改变。从饮食上来看,他已不沾一丝荤腥,吃全素;从兴趣志向来看,他喜欢读佛书,还把在虎跑寺的断食生活制成名片,送给朋友,署名为“欣欣道人”。“鄙人拟于数年之内,入山为佛弟子。现在已陆续结束一切。”这是李叔同于一九一七年一月十八日写给远在日本留学的得意门生刘质平的信。可见,李叔同崇信佛教的意愿越来越强,出家亦是指日可待了。

一日,李叔同携丰子恺拜访德高望重的马一浮。对于此次拜访,丰子恺曾在《陋巷》一文记载:“我跟着L先生走进这陋巷中的一间老屋,就看见一位身材矮胖而满面须髯的中年男子从里面走出来迎接我们。我被介绍,向这位先生一鞠躬,就坐在一把椅子上听他们谈话。我其实全然听不懂他们的话,只是片断地听到什么‘楞严’‘圆觉’等名词,又有一个英语‘philosophy’(哲学)出现在他们的谈话中。这英语是我当时新近记诵的,听到时怪有兴味。可是话的全体的意义我都不解。”丰子恺文中提到的马一浮(1883—1967),幼名福田,浙江会稽(现绍兴)人,中国现代思想家,与梁漱溟、熊十力被后人合称为“现代三圣”。他是现代新儒家的早期代表人物之一,曾任浙江大学教授。此人精通文史哲,对佛教造诣尤为精深,其书法亦被丰子恺推崇为“中国书法界之泰斗”。丰子恺的这段文字极具画面感,让我们有一种身临其境的感受。更为重要的是,使我们了解到除了断食之外,李叔同能够出家为僧确实与马一浮有着直接的关系。通过马一浮佛教知识的传授,李叔同对于佛教有了更为深刻的理解,也更加坚定了他出家的念头。一九一八年一月八日,马一浮写信给李叔同言:“昨复过地藏庵,与楚禅师语甚久。其人深于天台教义,绰有玄风,不易得也。幻和尚因众启请,将以佛成道日往主海潮寺,遂于今夕解七。明日之约,盖可罢矣。海潮梵宇宏广,幻和尚主之,可因以建立道场,亦其本愿之力,故感得是缘。月法师闻于今日茶毗,惜未偕仁者往观耳。”同年二月九日,马一浮再次致信李叔同:“昨游殊有胜缘。今晨入大慈山,入晚始归,获餐所馈上馔,微妙香洁,不啻净土之供也。长水大师《起信论笔削记》,善申贤首之义,谨以奉览。故人彭君逊之,耽玩义易有年,今初发心修习禅观。已为请于法轮长老,蒙假闲寮,将以明日移入。他日得与仁者并成法侣,亦一段因缘尔。”可见,通过书信往来,更坚定了李叔同对于佛法的崇信。马一浮借给李叔同许多佛学书籍,如《普贤行愿品》《楞严经》《大乘起信论》等。不仅如此,此次会面之后,李叔同开始有了自己的佛堂,开始供奉地藏王菩萨和观世音菩萨。甚至过年的时候,李叔同都没有回上海陪伴娇妻,而是去了虎跑寺,他在寺里为母诵《地藏经》祈福回向,以度亡母。在此期间,李叔同与马一浮之友彭逊之相遇,经过交谈,李叔同得知彭逊之也是准备在虎跑寺静修,马一浮则陪同之。李叔同的同乡旧知王守恂此时与他们一同进入寺中交谈。对于这次会晤,王守恂记载在了《惜才》一文中,通过此文,我们可以还原当时同道中人畅谈佛法的场景:“余友李叔同,习静定慧寺,约往谈赴之。座上客四人,皆倜傥不羁,相与谈论,皆聪明俊伟士也。率通内典,并于儒书国故,娓娓然有卓识焉。一为彭君,在十日内即剃度;一为陈君,为月霞僧弟子;一为刘君,曾受菩萨戒;一为马君,矢为佛弟子,断绝肉食。是四君子者,志相同,道相合。”这里的马君就是马一浮;彭君就是彭逊之。彭逊之亦为风华才子,精通中医、小说、翻译等。但彭君并未执着留恋于世间自己所拥有的才华和地位,而是在此次聚谈的十天后出家。彭君的出家对李叔同的触动极大,他也迫不及待地于一九一八年二月二十五日皈依了了悟法师,自此以后,他拥有了被后世广为传颂的法号:弘一。

虽已皈依佛门,成为悟法师的俗家弟子,但李叔同似乎并不满足于此,他还是心念出家一事。一九一八年三月,李叔同又写信给自己的弟子刘质平:“不佞自知世寿不永,又从无始以来,罪业至深,故不得不赶紧发心修行。自去腊受马一浮大士之熏陶,渐有所悟。世味日淡,职务多荒。近来请假,逾课时之半,就令勉强再延时日,必外贻旷职之讥,内受疚心之苦。”“不佞即拟宣布辞职,暑假后不再任事矣。所藏音乐书,拟以赠君,望君早返国收领(能在五月内最妙),并可为最后之畅聚。不佞所藏之书物,近日皆分赠各处,五月以前必可清楚。秋初即入山习静,不再轻易晤人。剃度之期,或在明年。”李叔同在此信中,向刘质平透露了几个方面的信息,即:一、他对早年时期迷沦幻海的忏悔,经过断食的神奇体验、对佛法的熏修,听闻马一浮的教导启示等因缘和合,使他对自己往昔的所作所为深感恐惧,因为那些在佛教看来会有不好的果报,唯有求佛念佛努力修行才可弥补罪业。二、因修习佛法而荒芜了俗世的事业,深觉外人对自己的行为有所诟病,内心无比愧疚。三、向刘质平表明决心,他要从浙一师辞职,将自己珍藏的音乐书送刘质平,处理好俗物之后,决定择日出家。刘质平是李叔同最为贴心的学生之一,在此信中吐露心机,表现出二人的知己关系已超越师生。刘质平亦不忘师恩,学成归国后事业有成。李叔同虽在信中如此说,但他还是继续上课。虽然依旧遵从着以往的生活轨迹,但同学们、关系密切的同事们都感受到了他身上气场的变化。他们隐约地感到俗世间似乎已然留不住李叔同先生了,但先生之所以还在世间做事可能在等待时机。他们的感受是正确的,如前文提到过,刘质平在日本的学费是李叔同从工资中留出一部分寄往日本资助其完成学业的,现在刘质平还没有毕业,李叔同觉得自己不可以中断资助,他想等刘质平学成归国。正是基于这个原因,在刘质平回国前的三四个月时李叔同加快了出家的步伐。暑假之前,李叔同将自己的美术作品赠送给了北京国立美术专门学校,将刻章送给西泠印社,将碑帖送给了周承德。他又将工资分作三份,一份与自己剪下的胡须一同用纸包好,请老友杨白民转交给日本夫人;一份与呈文一起,交给了浙江省政府转北京内务部;一份留给自己作虎跑寺的斋资。在离开学校前的晚上,李叔同将丰子恺和其他两位学生请到住所告诉他们:“我明天入山,相聚今夕,实在难得。希望你们今后各自珍惜。”“房间里剩下的这些音乐、美术书等什物,全由你们三位和吴梦非、刘质平、李鸿梁等同学处理,可按各自所学专业挑选。”李叔同将他前半生视为生命的艺术作品分别送人,又将珍藏的书籍送给学生,可见他与俗事俗物告别的决心。前半生的翩翩公子李叔同即将谢幕,后半生德高望重的弘一大师序幕即将开启。

李叔同像

最后,李叔同只留下了几件衣服和日常用品。学生们看到这阵势,非常难过。其中一位学生问:“老师何所为而出家乎?”李叔同回答:“无所为。”学生问:“忍抛骨肉乎?”李叔同答:“人事无常,如暴病而死,欲不抛又安可得?”这段著名的对话至今感动着世人。世间无常的道理被李叔同三言两语地揭示出来,震撼之余又深感悲壮。这天晚上,李叔同为姜丹书先母写了篇墓志,落款是“大慈演音”,写毕,他将笔折断,使这篇墓志成为李叔同在俗世的绝笔,也预示着他出家生活的开启。

第二天,李叔同即将启程,离开浙江第一师范学院,告别他人生中多姿多彩的教师生涯,去奔赴另一个灵魂家园,完成另一个理想。他离开之时,学校的学生已经传开,他们互相传递着一个消息:“李叔同先生要出家当和尚了!”可见,这一事件对于在校学生的价值观造成了极大地冲击。显而易见,李叔同的出家为他们开启了人生的另一种可能性,对他们造成了不小的影响。听闻消息的学生们自发在校门口集合,目送李叔同先生离开。李叔同出校门的时候还有校工闻玉,学生丰子恺、叶天底、李增庸的陪伴,但走到离虎跑寺还有半里路的时候,李叔同换上了袈裟,将他人置于原地,自己则飞快地跑向虎跑寺。任凭丰子恺等人在身后哭喊“李先生”,他都没有回头,就这样一直在他们的视线中消失,正式成为一代高僧大德弘一法师。这一事件之后,学校的学生深受影响,他们原有的那些价值观开始动摇,被学生爱戴的李叔同老师做出这样的选择,对学生的打击是极大的。他们思想开始涣散、迷茫,这一切令校长经亨颐极为着急,他在七月十日的日记中写道:“晴。九时赴校行终业式。反省此一年间,校务无所起色。细察学生心理,尚无自律精神,宜稍加干涉。示训谕之功,固不易见,以空洞人格之尊,转为躐等放任之弊。漫倡佛说,流毒亦非无因。故特于训辞表出李叔同入山之事,可敬而不可学,嗣后宜禁绝此风,以图积极整顿……”可见,经亨颐对李叔同出家之事从情感上来说是非常敬重的,对其能够放下万缘而寻求最根本的真理而敬佩,但作为一名校长,一位学生的思想、文化的导师,如果他不树立一个主流的价值观,那么学生思想会更为混乱。毕竟,出家在当时社会的有识之士看来并非是一件积极之事,对于挽救民族于疾苦、强大祖国都起不了解决燃眉之急的作用。因此,经亨颐从理智上来说,是要坚决制止这种风气的。

李叔同原本是想做一年的居士然后再出家的,但对李叔同舍弃俗世皈依佛门的做法有所不满的挚友夏丐尊说:“这样做居士,究竟不彻底,索性做了和尚,倒爽快!”夏丐尊本来是气话,没想到却被李叔同记到了心里。八月十九日上午,在庄严的虎跑寺内正在举行着一场剃度仪式。香火缭绕,僧人庄重。了悟法师为李叔同剃去头发,李叔同正式成为弘一法师,前尘的影像离他越来越远。夏丐尊再次来看李叔同时,只见眼前之人身着海青,没有了头发,他无比惊愕和不解,便问李叔同:“叔同,何时受的剃度?”李叔同说:“我已不叫李叔同了,以后该称我弘一法师或弘一大师。昨天受剃度的,日子很好,恰巧是大势至菩萨生日。”夏丐尊无奈地说:“你不是说暂时做居士,在这里住住修行,不出家的吗?”李叔同说:“这也是你的意思啊!你不是对我说,与其不僧不俗地待在这里,还不如索性做了和尚吗?我想想你说得也对,便这般实行了。”对此,夏丐尊深感无奈和后悔。他在《弘一大师之出家》一文中写道:“自从他出家以后,我已不敢再毁谤佛法,可是对于佛法见闻不多,对于他的出家,最初总由俗人的见地,感到一种责任。以为如果我不苦留他在杭州,如果不提出断食的话头,也许不会有虎跑寺马先生、彭先生等因缘,他不会出家。如果最后我不因惜别而发狂言,他即使要出家,也许不会那么快速。我一向为这责任之感所苦,尤其在见到他作苦修行或听到他有疾病的时候。”夏丐尊将李叔同出家的原因都归结在了自己的身上,并深感自责。其实跳出当时的情景,我们客观地看待李叔同出家的原因,这更多的是李叔同自身的精神气质和各种因缘聚合的产物,而夏丐尊也许只是其中的一个推动因素。因此,夏丐尊其实完全没有必要自责。此后,由于受到李叔同的影响,夏丐尊后来也开始学佛,在了知佛学的精髓之后,他对李叔同出家一事慢慢地释然了:“亲近佛典,略识因缘之不可思议,知道像他那样的人,是于过去无量数劫种了善根的。他的出家,他的弘法度生,都是夙愿使然,而且都是稀有的福德,正应代他欢喜,代众生欢喜,觉得以前对他的不安,对他负责任,不但是自寻烦恼,而且是一种僭妄了。”夏丐尊对于出家态度的转变,在于他研究佛典后发现佛教是非常正面正向的价值观,出家亦是,并非像他之前所认为的那样,出家似乎是一件极为不好的事情,还为之难过。

李叔同画像

夏丐尊像

除了挚友夏丐尊以外,李叔同出家在社会上也同样引起了争议。比如吴稚晖说他:“李叔同可以做个艺术家而不做,偏去当和尚。”曾经同为南社的柳亚子对李叔同的出家亦无法理解。一九四一年之时,弘一弟子向社会各界征集诗词,要为弘一法师祝寿。此时,柳亚子便寄上二首五绝及序:

弘一大师俗名李息霜,与苏曼殊称为南社两畸人。自披剃大慈山以来,阔别二十余年矣。顷闭关闽海,其弟子李芳远来书,以俗寿周甲纪念索诗,为赋二阕——

君礼释迦佛,我拜马克思。

大雄大无畏,救世心无歧。

闭关谢尘网,我意嫌消极。

愿提铁禅杖,打杀卖国贼!

不仅如此,李叔同还收到了一位来自北京好友写的信,信中说:“听说你不要做人,要做僧去?”李叔同的故友陈宝泉说:“李叔同君,筱楼先生之季子,与予为世交。少年倜傥,精文翰,擅书法,所谓翩翩浊世佳公子也。及冠游学日本,习美术、书画、音乐,并臻绝诣。民国四年,予与遇于湖上之烟霞洞,及一变昔日矜持之态,谦恭而和易。予力约其北来任高等师范教授,但笑应之。及予北归,旋得复书谢绝。未几,闻已入空门矣。盖愤世至极不得已,但了自性,其遇亦可悲矣。”挚友王守恂在《虎跑寺赴李叔同约往返得诗二首》中写道:

步步弯环步步奇,

常愁路有不通时。

却怜叠嶂层峦处,(https://www.daowen.com)

一曲羊肠到始知!

兴来寻友坐深山,

竹院逢僧半日闲。

归到清波门外路,

又将尘梦落人间。

可见,曾为风华才子的李叔同在世间拥有极高的声誉和地位,他的各项艺术才能几乎都达到了登峰造极的地步,令同行非常敬佩。因此,这样一位优秀的人物出家,难免会引来轰动和不解。但是,无论如何,弘一法师决心已定,他发誓要为国为教殉其后半生。

既已出家,李叔同还有一项任务未完成,那就是受戒。南洋公学有李叔同的一位同窗叫林同庄,他热心帮助李叔同引荐,使其准备在灵隐寺受戒。灵隐寺是一座著名的古刹,又名云林寺,位于浙江省杭州市,始建于东晋咸和元年(326)。其开山祖师为西印度僧人慧理和尚。唐朝“会昌法难”时遭到毁寺,五代时期吴越王命永明延寿大师进行重建。在这个时候,要为李叔同授戒的是当时的住持慧明法师。慧明法师极其慈悲,亦无分别之心,不管身处什么样的地位,品质恶劣到什么程度的人,他都等同视之。对于地位卑微、温饱问题都难以解决之人,慧明法师就布施饮食衣物给他们;对于品质顽劣之人,他不仅慈悲喜舍,并且努力教化之。因此,他深受僧俗的爱戴。李叔同出身名门,自幼锦衣玉食,自身又才华横溢,在文艺界极负盛名,但是这一切在慧明法师这里并无不同。因而,慧明法师见李叔同说:“既是来受戒的,为什么不进戒堂呢?虽然你在家的时候是个读书人,但是读书人就能这样随便吗?就是在家时是个皇帝,我也是一样看待他的。”李叔同听后极为惭愧,并对这位大师更加敬佩了。李叔同在灵隐寺住了两个月以后,慧明法师终于开堂授其“具足戒”。具足戒是比丘、比丘尼受持的戒律,因为相比于十戒来说戒品具足,对出家众的一言一行一举一动都做了详细而严格的规定,出家众只有严格持具足戒,才可获得僧人的资格。马一浮得知李叔同要受戒,便于受戒前赶来,除了参加授戒仪式之外,还送他明代藕益大师的《灵峰毗尼事义要集》、清初见月律师的《宝华传戒正范》。自此以后,李叔同便成为名副其实的僧人,具足戒正满足了他要对前尘往事忏悔的急切之心。通过阅读马一浮送来的书籍,李叔同在内心进行了反思:“律学到今天一千年来,由于枯寂艰硬,而成为绝学,天人深究力行,于是佛门德行败坏,戒律成为一张白纸,令人悲叹!如我不能誓愿深研律学,还待谁呢?佛菩萨呀,请加被我!我如破坏僧行,愿堕阿鼻地狱!……”从此以后,他决定修习律宗,以严守律宗和弘扬律宗为使命,不当住持,不为他人剃度,不做依止师,不收入室弟子。

如同前文所讲,李叔同出家前后对于浙江第一师范的学生产生了极大的冲击,也引起了社会各界的争议。那么他的两位妻子和两个孩子面对这件事情,如何可以接受这样的现实?

不言而喻,李叔同的出家,对于两位妻子的打击是巨大的。在中国传统社会,丈夫就是妻子的天,没有了丈夫,妻子的天也就塌了。我们先不说由母亲为他娶的那位妻子,就说漂洋过海,只身陪伴李叔同回国的雪子,听闻这一消息内心是天崩地裂的。李叔同出家前曾写信给她:

诚子:

关于我决定出家之事,在身边一切事务上我已向相关之人交代清楚。上回与你谈过,想必你已了解我出家一事,是早晚的问题罢了。经过了一段时间的思索,你是否能理解我的决定了呢?若你已同意我这么做,请来信告诉我,你的决定于我十分重要。

对你来讲硬是要接受失去一个与你关系至深之人的痛苦与绝望,这样的心情我了解。但你是不平凡的,请吞下这苦酒,然后撑着去过日子吧,我想你的体内住着的不是一个庸俗、怯懦的灵魂。愿佛力加被,能助你度过这段难挨的日子。

做这样的决定,非我寡情薄义,为了那更永远、更艰难的佛道历程,我必须放下一切。我放下了你,也放下了在世间累积的声名与财富。这些都是过眼云烟,不值得留恋的。

我们要建立的是未来光华的佛国,在西天无极乐土,我们再相逢吧。

为了不增加你的痛苦,我将不再回上海去了。我们那个家里的一切,全数由你支配,并作为纪念。人生短暂数十载,大限总是要来,如今不过是将它提前罢了。我们是早晚要分别的,愿你能看破。

在佛前,我祈祷佛光加持你。望你珍重,念佛的洪名。

叔同

戊午七月一日

看到信之后,诚子无法理解曾经那么相爱的两个人,为什么不能将爱情继续下去。因此,她对前来转告她的杨白民说:“看来李先生出家已成事实,无可挽回了。但日本和尚是允许有妻室的,为什么李先生要把我遣送回国呢?”她央求杨白民陪她见一次李叔同,她要当面问问这位李叔同先生,为何在海誓山盟之后,在将她带到中国之后,却又这样无情地抛弃了她?她想弄个明白。杨白民此刻非常同情雪子的处境,只好答应了她。他带雪子来到了杭州,杨白民将雪子的事情告诉了李叔同,李叔同同意见她一面,以便做个了断。据黄炎培先生回忆当时的场景:“几个人一同在岳庙前临湖素食店,吃了一顿相对无言的素饭。丈夫把手表交给妻子作为离别纪念,安慰她说:‘你有技术,回日本去不会失业。’岸边的人望着渐渐远去的小船失声痛哭,船上的人连头也没有再回过一次。”俗世间同床共枕的两个人,此时已成为一僧一俗两条船上的人,向着不同的方向驶去,此后永远不会再有交集。这次决断对于雪子来说是痛彻心扉的,她以后的人生轨迹是怎样的,至今无人知晓,只知道她曾经作为李叔同的妻子而成就了这一段无比凄美动人的爱情悲剧。

我们知道,李叔同对于家乡的发妻并无多少感情,那是母亲定下的亲事。所以,关于自己的出家之事,李叔同一直都没有告诉过她。俞氏是中国传统女性的代表,她温良贤淑,相夫教子,从不过多干涉丈夫的事情,她能做的就是把建立的这个家庭打理好,照顾好两个孩子,虽然她心里很清楚李叔同心里并没有她。后来,李叔同的家人得知他出家的消息,二哥桐冈希望俞氏劝李叔同回来。俞氏怎能不了解自己的丈夫呢?那个才华横溢又极有主见的人,一旦他定下了什么事,断然是不可能更改回头了。尽管俞氏的内心是崩塌的,但她一时并没有采取任何行动。过了三年,俞氏来到上海,她邀请了杨白民的夫人、黄炎培的夫人,三人一起去杭州寻找李叔同。她们费尽周折,终于在玉泉寺找到了他。李叔同随她们来到一家素食店吃饭,其间少有言语,从未主动说过一句话。吃过饭后,李叔同告辞,他一人上船,划向了湖心。就这样,他再一次头也不回地离去,留在身后的是同样悲痛的妻子俞氏。

如果反思李叔同出家的原因,那么丰子恺曾有过非常精到的分析:

他(李叔同)怎么由艺术升华到宗教呢?当时人都诧异,以为李先生受了什么刺激,忽然遁入空门了。我却能理解他的心,我认为他的出家是当然的。我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食,精神生活就是学术文艺,灵魂生活就是宗教。人生就是这样的一栋三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”“学者”“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。他们做人很认真,满足了“物质欲”还不够,满足了“精神欲”还不够,必须探求人生的究竟。他们以为财产子孙都是身外之物,学术文艺都是暂时的美景,连自己的身体都是虚幻的存在。他们不肯做本能的奴隶,必须追究灵魂的来源、宇宙的根本,这才能满足他们的“人生欲”。这就是宗教徒。世间就不过这三种人。

丰子恺作为李叔同最为得意的学生之一,他追随老师多年,对老师的了解胜过一般人。在他看来,李叔同的出家是因为他在艺术成就的最高点时依然没有满足自己精神的需要,他需要对人生、对世间万象、对人的灵魂的真相进行更为究竟的回答,佛教恰能满足他的内心需求。因此,他的出家是必然的。在我们看来,李叔同本为艺术家,他拥有非常敏感的内心,他又有着对宇宙人生强烈的追问,因为艺术即使达到顶峰,其在美感中的超脱也只是暂时的,他需要永恒的超脱。对于这一点,著名作家金梅先生在《月印千江——弘一法师李叔同大传》中如是说:“他是个在幻想中追求精神生活的人。诗词骚赋,金石书艺,音乐美术,是其所学与钟情之所在。这些门类的文学艺术,往往空灵虚幻,无可把捉。李长年浸淫其中,主要又是为了满足其精神生活的需要。将这种爱好与需要推向极端,是很容易与佛法接轨的。”可见,李叔同早年作为艺术家的精神气质使其容易走向宗教的解脱途径。

李叔同出家后也在一些文章中谈到了自己出家的原因。他认为,原因之一即是他很小的时候就有机会接触到佛教经典,受到佛法的熏陶。他说:“我小时候刚开始识字,就跟着我的大娘,也就是我父亲的妻子,学习念诵《大悲咒》和《往生咒》。而我的嫂子也经常教我背诵《心经》和《金刚经》等。虽然那时我根本就不明白这些佛经的含义,也无从知晓它们的教理,但是我很喜欢念经时那种空灵的感受。也只有在这时我能感受到平等和安详!而我想,这也许成为我今后出家的引路标。”不仅如此,他五岁的时候就经常见到出家人,还观看过出家人在他家里做法事。十二三岁的时候,他还学过“放焰口”。可见,李叔同认为自己在很小的时候就种下了佛教的种子,成年之后,在一定的机缘下,这颗种子开始萌发并成长,这是他出家的一个原因。原因之二是,随着年龄的增长,他的精神逐渐转向内在,不再喜欢那种声色犬马的生活。正如他自己所说的:“我那时已人到中年,而且渐渐厌倦了浮华声色,内心渴望一份安宁和平静,生活方式也渐渐变得内敛起来。”这是他在经历过前半生五光十色的生活之后,在艺术事业达到顶峰的过程中,精神上亦得到了成长,已不满足过往昔那种财色名食、才华满溢的生活,想要换一种活法来完成下半生。可以说,前面这两个原因是李叔同出家的内在原因。那么还有一些外在的刺激催促了他出家的步伐。比如说,李叔同在虎跑寺断食,通过断食后,他感受到了前所未有的清净和满足,那种神奇的体验让他欲罢不能。不仅如此,在断食期间,他对寺院生活耳濡目染,不仅习惯了寺院,甚至羡慕起寺院的生活来。对此,他说:“这回到虎跑寺去住,看到他们那种生活,却很喜欢而羡慕起来了。我虽然在那边只住了半个月,但心里头却十分愉快,而且对于他们所吃的菜蔬,更是欢喜吃。及至回到了学校以后,我就请佣人依照他们那样煮菜来吃。这一次我之到虎跑寺去断食,可以说是我出家的近因了。”可见,断食直接刺激了李叔同出家的进度。除了断食之外,马一浮的影响也是巨大的。如前文所言,断食后李叔同曾拜访过马一浮,共同探讨佛教义理。马一浮的佛教造诣深受李叔同敬佩,李叔同曾对丰子恺说:“我的学佛是受马一浮先生指示的。”因此,不得不说,马一浮是李叔同出家的重要推动者。

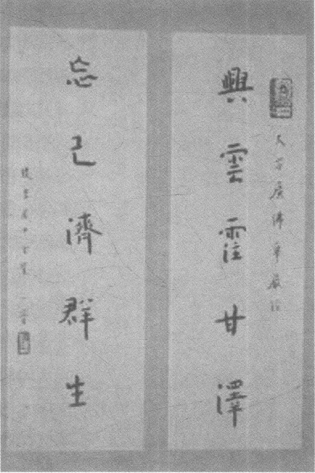

李叔同的济世情怀

当然,要考察一个人思想的转变,不仅要联系到此人人生际遇的变化和学养的变迁,更要联系到他所处的时代大背景之下来看。近代中国危机四伏、内忧外患、动荡不安,这不仅是来自西方的坚船利炮打开国门进行侵略造成的,也是作为中国人几千年来的精神支柱、核心价值——儒家文化与制度的解体,造成了中国人,尤其是中国的知识分子在危机面前没有了主心骨。儒家文化曾经是中国人的价值、民族认同的载体,可是面对西方国家的侵略,面对中华民族的日益沉沦却束手无策,无能为力。一部分知识分子无奈之下投身于考据训诂当中去;另一部分知识分子则因强烈的使命感而积极寻找救国救民的途径,试图重新找到中国人的价值载体,以有效对抗外来侵略,凝聚民族力量。既然如此,佛教作为中华民族文化的重要构成部分,自然首先被他们所关注,所运用。康有为以大乘菩萨行愿为己任,从而“不居天堂而故入地狱,不投净土而故来浊世,不为帝王而故为士人;不肯自洁,不肯独乐,不愿自尊,而以与众生亲,为易于援救。故日日以救世为心,刻刻以救世为事,舍身命而为之,以诸天不能尽也。无小无达,就其所生之地,所遇之人,所亲之众,而悲哀振救之……”谭嗣同则在佛教“无我”精神的影响之下,认为:“学者得当知身为不死之物,然后好生恶死之惑可祛也。”梁启超则将佛教精神应用于国民性之改造当中去,侧重于佛教对于人格心灵的拯救。章太炎则用佛教来建设革命道德,倡导一种舍生忘死的革命精神。与以上几位知识大家处于同一时代的李叔同,同样受到了这一大环境的影响,只不过,康、谭、梁、章等人通过对佛教的积极阐发来应用到革命宣传和社会改良当中去;李叔同则走进了佛门。作为一名高僧大德,他通过严格的修持来弘扬佛法,虽然路途不同,但不得不说,他们都有一种担当精神与历史使命感。