|最高任务 贯穿行动

第十五章|最高任务 贯穿行动

19××年×月×日

“‘演员—角色’内部的舞台自我感觉建立起来了!

“研究剧本需要的不是干巴巴的理智,而是欲望、情感和所有的元素!创作大军的战斗队列将变得更加庞大!

“可以出发了!

“向哪里进发呢?

“向主要的中心,向‘首都’,向剧本的心脏,向主要的目的进发,正是为了这个目标作家才创作了自己的作品,而演员也同样为此而创造自己的角色。”

“到哪里去找这个目标呢?”维云佐夫不明白。

“在作家的作品和‘演员—角色’的心灵中去寻找。”

“该怎么做呢?”

“在回答这个问题之前,我们必须谈一谈创作过程的几个关键点。请听我讲。

“就像种子里能长出植物一样,作家的片段思想和情感也能产生出作品。

“这些并不相关的思想、情感、生活理想像一根红线般贯穿他的一生,并在其创作时主宰着他。他把它们作为剧本的基础,并将这粒种子培育成自己的文学作品。作家所有的思想、情感、生活理想、永恒的痛苦与欢乐都是剧本的基础:正是为了它们他才提笔创作,于是在舞台上传达作家的情感与思想、传达他的理想、欢乐和痛苦就成为表演者最主要的任务。

“今后我们就把这个将所有的任务毫无例外地吸引到自己这里、激发心理活动动力和‘演员—角色’自我感觉各元素的创作意向之主要的、无所不包的目的称作:

作家作品的最高任务。”

阿尔卡基·尼古拉耶维奇指着挂在我们面前的横幅说。

“称作作家作品的最高任务?!”维云佐夫表情哀伤地沉思着。

“我来解释。”托尔佐夫急忙来帮忙。“陀思妥耶夫斯基一生都在探究人世间的善与恶,正是这个思考促使他创作了《卡拉玛佐夫兄弟》,这就是为什么寻找神是这部作品的最高任务的原因所在。

“列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰一生都致力于自我完善,因此他的许多作品都出于这粒种子,自我完善就是这些作品的最高任务。

“安东·巴甫洛维奇·契诃夫一生都在与卑鄙、小市民的庸俗行为作斗争,期盼着更好的生活。为美好生活而战和对它的追求就是他许多作品的最高任务。

“你难道感觉不到,天才作家的这些宏大的生活目的会变成演员创作的激动人心又富于魅力的任务,而这些目的会将剧本和角色所有的段落都吸引到自己这里来吗?

“剧本中发生的一切,它大大小小的任务、演员全部的创作构想和与角色相似的行动的目的都是为了完成剧本的最高任务。因此表演时任何一个与该任务的联系和对它的依赖都非常巨大,以至于任何一个与最高任务毫不相关的最微不足道的细节也会是有害的、多余的,会使演员的注意力离开作品的核心实质。

“对最高任务的意向应该是全盘的、不间断的,贯穿整个剧本和角色。

“除了连续性,还应该区分这种意向的性质和它的来源。

“它可能是做作的、形式上的,提供的只是意向似是而非的、大概的方向。这样的意向不会给整部作品注入活力,不会积极地去激发真实、有效和适宜的行动,我们的舞台不需要这样的创作意向。

“但也可能是另一种情况,即为达到剧本主要目的而出现的真实的、关于人的、有效的意向,这种不间断的意向如同人体的主动脉般为演员以及所塑造角色的整个机体注入能量,赋予演员和整个剧本以生命。

“这种真实、充满生命力的意向是由最高任务和它的感染力的性质本身激发出来的。

“一部作品如果具有天才的最高任务,那么它的吸引力就是无穷的;反之——吸引力就是弱的。”

“如果作品的最高任务根本就不好呢?”维云佐夫问。

“如果是这样,就需要演员亲自来激化和深化这个任务。”

“我们需要最高任务具有什么性质呢?”我努力想弄明白。

“也许最高任务本身对演员来说很有趣,但它并不准确,也不符合剧本作者的创作意图,我们是否需要呢?”托尔佐夫问。

“不!这种任务我们不需要。不仅如此,它还是危险的。不准确的最高任务越是具有诱惑力,它就会越强烈地让演员向它靠拢,演员就会越来越远离作者,远离剧本和角色。”阿尔卡基·尼古拉耶维奇自问自答。“我们需要纯理性的最高任务吗?干瘪、纯理性的最高任务我们同样不需要。但源于理智和有趣的创作思想的有意识的最高任务是我们所必需的。

“我们需要能激发我们全部天性的情感充沛的最高任务吗?当然,就像我们需要空气和阳光一样,这样的最高任务我们非常需要。

“那么如果最高任务能激发创作想象,能吸引演员全部的注意力,满足真实感,并能触发对真实感的信念感和演员自我感觉的所有元素我们需要吗?任何最高任务只要它能够刺激心理活动的动力和演员的所有元素都是我们所必需的,就像我们需要面包、食物一样。

“这样说来,我们需要的最高任务是与作家的创作意图相似,同时一定要能够刺激演员的心灵给予回应的最高任务,它引发的不是形式上的、不是纯理性的,而是真实鲜活的、充满人性的、直接的感受。

“换言之,我们不仅要在角色中,而且要在演员的内心寻找最高任务。

“同一个角色的同一个最高任务,尽管对于所有的表演者来说都是必需的,但它在每个表演者的内心引发的回应却是各不相同的,其结果往往是,相同的任务各不相同。比如,我们以人最现实的意向‘我想快乐地生活’为例,这个欲望本身、达到目的的途径以及关于快乐这个概念有多少不同的、难以捕捉的色彩啊!而且还有很多个人的、并不总是服从于意识判断的东西在里面。如果你们以更复杂的最高任务为例来分析的话,那么那里每个‘人—演员’的个人特点就会更加复杂。

“所有这些在不同表演者内心引发的个性化的回应对于最高任务都具有重要意义。没有创造者的主观感受,最高任务就是干瘪的、僵死的。必须在演员的内心寻找回应,以使无论是最高任务,还是角色都充满生命、充满情感,闪耀着真实的人的生命光辉。

“重要的还有一点,就是演员对待角色的态度不能失去他敏感的个性,同时又要与作者的创作意图相吻合。如果表演者在角色中没有表现出自己的天性,那么他的创作也是僵死的。

“演员应该自己找到最高任务并热爱它。如果这个最高任务是别人指给他的,就必须亲身去体验这个任务,并受到它的感染。换句话说就是,应该学会将每一个最高任务变成自己的,这就意味着需要在任务中找到与自己的内心相近的内在实质。

“是什么让最高任务具有了自己独特的、难以捕捉的吸引力,来激发同一个角色不同表演者的创造力呢?在大多数情况下,这个特点是由我们无意识地在自己内心感觉到、却隐藏在下意识区域中的东西赋予的。

“最高任务与此区域应该是近亲关系。”

“你们都已经看到了,一个大的、激动人心的、深刻的最高任务必须花费很长的时间和热情去探索。”

“你们也看到了,在寻找最高任务的过程中,在作家的作品中揣摩它并在自己的内心找到对它的回应是多么重要啊!”

“有多少可能的最高任务必须被否定,然后一切从头再来啊!在射中目标之前,又有多少次瞄准和脱靶产生啊!”

19××年×月×日

阿尔卡基·尼古拉耶维奇今天对我们说:

“在寻找和确定最高任务艰难的过程中,为任务选择一个名称至关重要。

“大家知道,在确定简单的段落和任务的时候,准确的名称可以让它们具有力量和意义。我们还谈到,用动词替代名词可以增加创作意向的积极性和有效性。

“这些条件在更大的程度上表现在为最高任务选择名称的过程中。”

“‘叫什么名称根本就无所谓啊!’外行常常会这样说。但事实上,作品的方向和对作品的诠释正取决于最高任务名称是否准确和有效。比如,我们表演格里鲍耶陀夫的《聪明误》,如果作品的最高任务被确定为‘我想追求索菲亚’,剧本中的确有很多证据都可以证实这个名称的正确。

“但不好的一点是,如此诠释作品会使剧本最主要的、社会揭露的一面变成了偶然和片面的。当把《聪明误》的最高任务确定为‘我要追求’——但追求的不是索菲亚,而是希望自己的祖国摆脱愚昧和落后,这时恰茨基[27]对祖国、对民族和自己人民炽烈的爱就变成最主要的了。

“在这种情况下,剧本中社会揭露的一面就获得了重要的位置,而整个作品也因内在的思想而变得更有意义。

“但还可以进一步深化这部剧,将它的最高任务定为‘我要追求自由!’。主人公具有如此理想,那么他对强暴者的揭露就变得更加无情,整部作品具有的便不再是个人的意义,像第一种情况,是对索菲亚的追求;不再是狭隘的民族主义,像第二种情况;而是有更广泛的、全人类的意义。

“如果最高任务的名称发生变化,同样的改变也会发生在哈姆雷特的悲剧中。如果我们将最高任务定为‘缅怀父亲’,那么这出戏就成了一部家庭悲剧;如果名称是‘我想认识存在的秘密’,那么《哈姆雷特》就变成了一出神秘主义的悲剧。在这里一个人注视着彼岸,找不到此世生存的意义就无法活下去。有人想把哈姆雷特看作第二个救世主,他应该手持长剑,横扫人间一切罪恶。最高任务‘我想拯救全人类’就进一步拓展和深化了这出悲剧。

“在我个人的表演实践中,有些情况可以比我所举的例子更清楚地向你们解释最高任务名称的意义。

“我演过莫里哀的喜剧《无病呻吟》中的阿尔冈。起初我们很浅显地将该剧的最高任务定为‘我想成为病人’。但我越是卖力地想成为病人,越是每每变成病人的时候,这出讽刺爆笑喜剧反而越是变成了一出生病的悲剧,一出有关病理学的悲剧。

“很快我明白了问题所在,于是便将自以为是的家伙最高任务的名称调整为‘我想让别人当我是病人’。这样一来,剧本的喜剧部分便立刻凸显出来,阿尔冈被那位丑陋无德的庸医利用的土壤便形成了,莫里哀在这出剧中想要嘲笑的正是这群江湖骗子,悲剧马上就变成了一出讽刺小市民习气的快乐喜剧。

“在另一出戏——戈尔多尼的《女店主》中,我们起初定最高任务为‘我想逃避女人’(厌恶女人),但这样的话,剧本就体现不出幽默和有效性这两大特点了。之后我明白了,原来主人公是爱女人的,他只是希望别人误认为他厌恶女人而已,所以我将最高任务确定为‘我想悄悄地追求’(在厌恶女人名声的掩护之下),这出戏马上就鲜活了起来。

“但这样的任务只属于我的角色,而不属于整个剧本。表演了很久之后我们终于明白,‘女店主’或者说‘我们生活的主人’是女人(米兰多琳娜),为此我们确定了一个与此相符的更有效的最高任务,于是剧本内在的实质便自动显现出来。

“我的几个例子都说明,在我们的创作和创作技术中,为最高任务选择名称是格外重要的,它能够让整个工作具有意义,并引领工作的方向。

“常常会有这样的情况,即表演结束了,最高任务才被确定,而且观众也常常帮助演员找到最高任务的最恰当的名称。

“最高任务与剧本之间不间断的联系是有机的,它来源于剧本最幽闭隐秘的深处。有关于此大家是否已经明白?

“但愿最高任务能尽可能完全走进创作的演员的内心,进入他的想象、思想、情感以及所有的元素中去;但愿最高任务能不间断地提醒表演者注意角色的内心生活和创作的目的,演员在表演的全程都要关注最高任务;但愿它能够帮助演员始终将情感注意力保持在角色的生活范畴中。当这一切都做成了,感受的过程就会正常进行;在舞台上如果角色的内心目的和‘人—演员’的意向不吻合,那就会出现致命的偏差。

“这就是为什么演员首先需要关心的就是不能失去最高任务,忘记了最高任务就意味着破坏了剧本的生活线。这无论是对于角色、对于演员本人,还是对于整个表演都无异于一场灾难。在这种情况下,表演者的注意力瞬间便会被误导到错误的方向,角色的心灵变得空虚,它的生命也就终止了。要学会在舞台上正常、有机地去创造现实生活中轻而易举、自然而然地发生的东西。

“作家的作品诞生于最高任务,演员的创作就应该指向这个目标。”

19××年×月×日

“由此可见,”阿尔卡基·尼古拉耶维奇说,“源于演员理智、欲望和情感的心理活动动力的意向线吸收了角色中渗透了‘人—演员’内在创作元素的部分之后便相互结合、交织成一幅幅奥秘的图画,就像绳结中的细绳一样结成一个牢牢的结。所有这些意向线共同构成演员内部的舞台自我感觉,只有在有了这种自我感觉的情况下才有可能开始研究角色的内心生活和在舞台上创作时演员个人生活中的所有部分和所有复杂的细微变化。

“在对角色进行全方位的研究之后,最高任务变清晰了,无论是剧本,还是剧中的主人公都是为这个最高任务的塑造而存在的。

“理解了创作意向真正的目的之后,心理活动的所有动力和元素都会沿着作者规划的道路奔向共同的、终极的主要目的——即奔向最高任务。

“‘演员—角色’心理活动各动力的这个贯穿全剧的有效的内在意向用我们的行话叫……”

阿尔卡基·尼古拉耶维奇指着悬挂在我们面前的横幅上的第二行字,读道:

“‘演员—角色’的贯穿行动。”

“如此说来,对于演员本人来说,贯穿行动是对始于他的理智、意志和情感的心理活动动力意向线的直接延续。

“如果没有贯穿行动,剧本所有的分段和任务、所有的规定情境、交流、适应以及真实和信念感的瞬间等都会相互隔绝,无所事事,根本不会有复苏的希望。

“但是贯穿行动线会将它们连在一起,就像用一根线将所有散落的珠子串起来一样,所有元素也会带领它们奔向共同的最高任务。

“从这一时刻开始一切都为最高任务服务。

“我该如何给你们解释在我们的创作中,贯穿行动和最高任务所具有的巨大的实用意义呢?

“最好用现实生活中的事情来说服你们。我来讲一件事给你们听。

“某女演员在观众中享有很高的声望,深受观众们的喜爱,她对‘体系’发生了兴趣,于是她决定从头学起,为此暂别了舞台。在之后的几年当中,该女演员向不同的老师学习了新的表演方法,学成之后她重新回到了舞台。

“但令人惊愕的是,她并没有获得像过去那样的成功。人们发现,她丢掉了原本有的极为珍贵的品质——直接、充满激情和灵感的瞬间,而代之以干瘪、自然主义的细节、形式上的表演手法和其他缺点。不难想象可怜的女演员的境况。每一次上台对她来说无异于一场考试,这严重影响了她的表演,加深了她的慌乱,疑惑终成绝望。她认为在首都,‘体系’的反对者对待新方法的态度是怀有偏见的,过于先入为主,于是她决定到其他城市去检验自己的表演,但在外省观众的反应与首都如出一辙。可怜的女演员已经开始‘诅咒’‘体系’,并试图远离它。她尝试回到过去的老方法,但依然不行。一方面,她已经抛弃了做作、匠气的表演技巧和对老方法的执念;而另一方面,与她所热爱的新方法相比,她已经意识到了老旧方法的无厘头。放弃了旧的,她却没能向新的靠拢,只能脚踏两只船。大家都在传,该演员已经决定离开舞台,嫁作人妇了,后来她准备自杀的谣言也传得沸沸扬扬。

“这个时候我看到了舞台上的她,演出结束后,应她的请求我来到了她的化妆间。女演员就像犯了错的小学生似的接待了我。演出早就结束,其他演员和工作人员都已各自回家,但她却没有卸妆,依然身穿戏服,不让我离开,并且带着几近绝望的激动神情追问我在她身上所发生的变化的原因所在。我们分析了她扮演角色的所有片段和对这个角色的加工,分析了她从‘体系’中掌握的技术手法。一切都没有出错。女演员对角色的每一个部分都很了解,但是在总体上她却没有掌握‘体系’的创作原理。”

“‘那么贯穿行动呢?最高任务呢?’我问她。

“她听说过这两个概念,并知道它们总的特点,但这毕竟是理论,没有应用到实践中去的理论。

“如果您的表演没有贯穿行动,那就意味着您在舞台上没有在规定情境中行动,也没有在神奇的”假使”的条件下行动;这就意味着您无法将自己的天性和下意识引入创作,您没有像我们这个戏剧流派的主要目的和原理所要求的那样去创造角色‘人类精神的生活’,没有它们就没有‘体系’;也意味着您在舞台上没有创作,而仅仅是做了个别的、相互之间互不联系的‘体系’的练习。它们用于课堂操练是很好的,但它们不适合于舞台表演。您忘记了,这些练习和‘体系’中有的一切东西都首先应该为贯穿行动和最高任务服务。这就是为什么您扮演的角色中各个段落无法单独给观众留下印象,也无法满足观众的原因。如果将阿波罗的雕像打成碎片,然后再把每一片展示给人们看,那些碎片自然无法打动观众的心。

“第二天我们约好在家里排练。我向女演员讲解了,应该如何用贯穿行动将她已经分好的段落和任务串联起来,并共同去完成最高任务。

“她很兴奋地开始了这项工作,并要求我给她几天时间来掌握。我经常到她那里去看一看,检查她在我不在的情况下都在干些什么,终于我可以去剧院观看她新的、改正后的表演了。我无法描述那个夜晚所发生的一切,天才的女演员长久以来的痛苦和怀疑终于得到了补偿,她获得了巨大的成功。这就是神奇的、美妙的、能起死回生的贯穿行动和最高任务所能做的事。

“这难道不是戏剧艺术中一个极具说服力的例子吗?它充分证明了贯穿行动和最高任务的重大意义。”

“我还可以走得更远!”停顿了一会儿,阿尔卡基·尼古拉耶维奇高声说道。“请设想一个完美的‘人—演员’,他把自己的整个身心都献给了一个宏伟的生活目标:‘用自己崇高的艺术让人们变得高尚和快乐,让他们了解天才作品所蕴含的珍贵的心灵之美。’

“这样的‘人—演员’走上舞台,目的是向聚集的观众展示和述说自己对天才的剧本和角色的崭新诠释,依据创造者的意见,他的诠释能更好地传达作品的实质。这样的‘人—演员’能够将自己的生命都奉献给启蒙同时代人的崇高的文化使命;他能借助于个人的成就向人们传授与他的理智、心灵相近的各种思想和情感,等等。在一些杰出的任务那里如此崇高的目标太多了!

“我们假定将一个‘人—演员’这样的生活目标称为最高任务和最高贯穿行动。”

“这是什么?”

“我给大家讲一段我的亲身经历权当回答这个问题。这段经历帮助我明白了(即感觉到了)我们现在所说的事情。”

“很久以前,有一次我们剧院去彼得堡巡回演出,在正式演出开始的前夜,由于准备工作做得不好,排练很不成功,所以拖到很晚。我烦躁、气恼、疲惫地走出剧院的一瞬间,我的目光突然触到了一幅意外的画面。我看见一大群人正在剧院前的广场上宿营。一堆堆篝火燃烧着,几千人就这样有的坐着,有的在打瞌睡,有的就睡在雪地上或随身带来的椅子上。人们在等待清晨的来临,等待售票处开门,只是为了买到一张更靠前的票子。

“我感到非常震惊。怎样评价这些人的功绩呢?我向自己提了一个问题:什么事件、怎样充满诱惑的前途、什么不寻常的现象、什么样的天才能够促使我不是一夜,而是许多个深夜都在严寒中颤抖?这种牺牲仅仅是为了能得到一张小纸片,使他们有权靠近售票处,而且还不能保证一定会买到票。

“我没能回答这个问题,也无法想象,会有什么事能促使我冒失去健康,甚至是生命的危险去做。

“戏剧对于人们的意义是多么重大啊!我们应该多么深刻地去意识这一点啊!给成千上万甘愿牺牲生命来看戏的观众带来崇高的快乐,这是多大的荣誉与幸福啊!我要为自己立下一个崇高的目标,我称之为最高任务,并用最高的贯穿行动来完成它。”

短暂停顿后,阿尔卡基·尼古拉耶维奇继续说:

“但是在通往终极目标的道路上,无论是剧本和角色的最高任务,还是演员整个生命的最高任务,如果一个不懈创造的演员将自己的注意力仅停留在一些微不足道的个人的任务上,那就可悲了。”

“那时会发生什么?”

“请大家回想一下,小孩子是怎么玩这个游戏的,就是将一个重物或者石头绑在长绳的一端,另一端绑在一根木棒上,然后在自己的头上转。由于旋转,就会产生一个重物距木棒渐近或渐远的运动。转得很快的时候,连着重物的绳子就会画圈,并逐渐缠在孩子手里拿的木棒上。最终重物会离木棒越来越近,并最终碰上它。

“现在请大家想象一下,在转得最快的时候,突然有人将一根拐杖插了进来。这样的话,碰到它之后,连着重物的绳子由于惯性就开始缠在拐杖上,而不是运动起始的木棒上。结果就是重物不是落到它真正的拥有者——小男孩手里,而是落到了将绳子截往自己拐杖上的不相干的人那里。很自然,小孩失去了控制游戏的可能,只能靠边站了。

“在我们的事业中也会发生类似的事情。在追求最高任务的道路上你常常会遇到从属的、不重要的任务,但演员却把全部的精力都放在了这上面。无需解释,如此以小替大是极其危险的现象,它会歪曲演员的全部创作。”

19××年×月×日

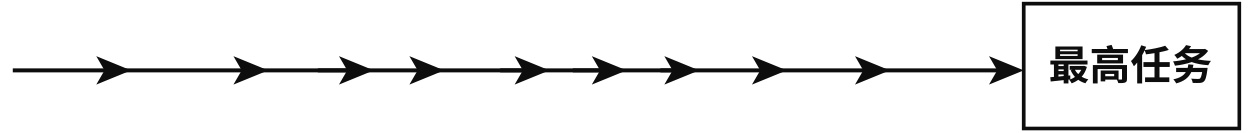

“为了让你们能够更深刻地认识最高任务和贯穿行动的意义,我借助图标来予以说明。”阿尔卡基·尼古拉耶维奇一边说,一边走到一块大黑板前,拿起一截粉笔。“如果所有任务和角色生活的短线都毫无例外地指向一个确定的、共同的方向——即指向最高任务,那就是正常的。像这样。”

阿尔卡基·尼古拉耶维奇在黑板上画了这样一个图形:

“角色生活中一长条长长短短的线都指向一个方向,即最高任务。角色生活的短线和它们的任务一起符合逻辑性和条理性地相互交替,彼此相扣,于是它们构成了一条完整的贯穿全剧的线。

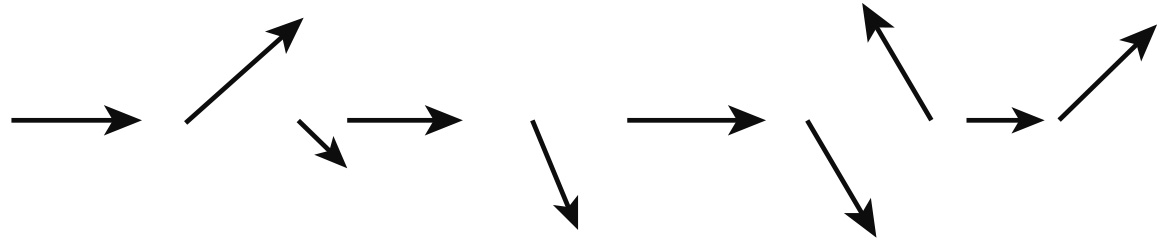

“现在请大家想象一下,演员没有最高任务,他所扮演的角色生活的每一根短线都指向各个不同的方向。”

阿尔卡基·尼古拉耶维奇急忙又画了一个图形来说明自己的思想,图形画的是方向纷乱、支离破碎的贯穿行动线。

“这就是角色生活中的一系列大、中、小的任务和不同的段落,它们指向各个不同的方向,请问,它们能构成一条完整的直线吗?”

我们大家都承认说不能。

“在这些条件下,贯穿行动是被破坏了的,剧本也被割裂成一个个段落,剧本被撕扯向各个方向,其中的每一个部分都不得不孤立于整体独立存在。这样的话,每一个部分无论自身多么优秀,都不是剧本所需要的。”

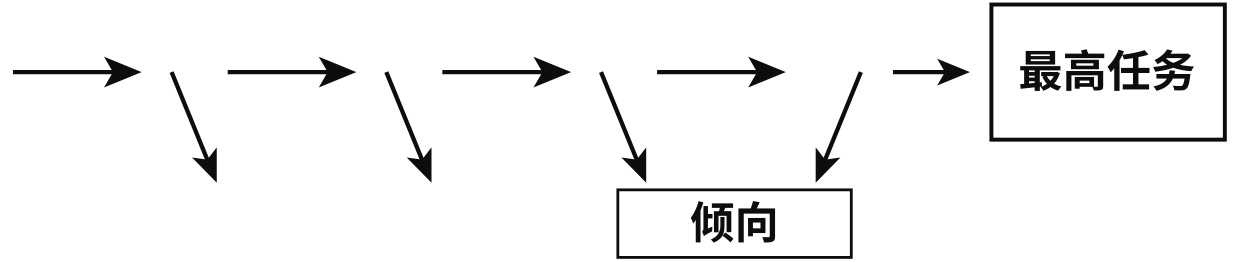

“我我再来说说第三种情况,”阿尔卡基·尼古拉耶维奇继续讲解,“我已经跟大家说过,在每一部好的剧本中,它的最高任务和贯穿行动都是有机地源自作品的精神特质,因此肆意破坏最高任务和贯穿行动,就必然破坏作品本身。

“请大家想象一下,如果把与剧本不相干的目的和倾向引入进来会怎么样。

“在这种情况下,与剧本有机相连的最高任务和自然形成的贯穿行动会部分地保留下来,但它们肯定会很快被引向不相干的倾向的方向去。”

“这样的剧本无异于脊椎受损,它是没有生命力的。”

戈沃尔科夫以他对喜剧的一贯热情,对托尔佐夫提出了反对意见:

“请原谅,我认为,您剥夺了导演和演员所有的个人主动性、个人的创作、珍贵的属于自己的‘我’和更新老的艺术使之符合现代需求的可能性!”

阿尔卡基·尼古拉耶维奇心平气和地给他解释:

“你和我们许多同道的朋友一样混淆并常常错误地理解了这三个词:‘永恒性’‘现代性’和普通的‘轰动一时’。

“现代的东西也可以成为永恒,如果它关注的是重大问题,具有深刻的思想性,同时如果作家的作品需要这样的现代性,我并不反对。

“与之完全对立的是,轰动一时的东西永远也不会成为永恒,它只存在于今天,明天就有可能被遗忘。这就是为什么艺术中永恒的作品从来都不会和轰动一时的东西发生有机联系,无论导演、演员,就算你想出怎样的妙计都无济于事。

“当人们将轰动一时的东西硬要嫁接到古老的、坚如磐石的古典作品上去的时候,或者将另外一个与剧本格格不入的目的强加到古典作品中去的时候,那么这个目的就会变成美丽身体上的一个赘瘤,令身体丑陋得无以复加。作品被歪曲了的最高任务不会令演员着迷,而只会激怒他们,并使他们的表演频频出现偏差。

“暴力——对于创作来说它是一个非常糟糕的手段,所以如果最高任务需要依靠轰动一时的倾向来‘复活’,那么它对于剧本和它里面的角色来说无异于死亡。

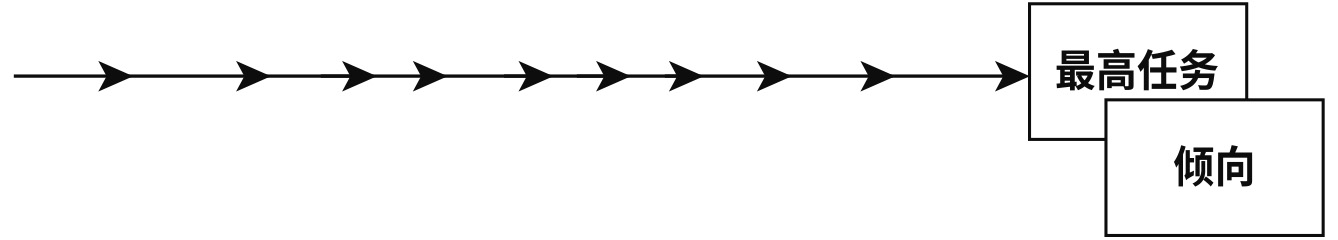

“的确,常常也会发生这样的情况,即倾向与最高任务紧密相关。我们知道,可以将柠檬的枝条嫁接到橘子树上,这样就会培育出新型的水果,在美国称之为‘葡萄柚’。

“这样的嫁接在剧本中也可以成功操作。有时可以很自然地将现代思想嫁接到古老的经典作品中去,令整个剧本焕发年轻的气息。在这种情况下,倾向便不再独立存在,而好似再生为最高任务。”

“这一点用图形是这样表示的:贯穿行动线既指向最高任务,又指向倾向。”

“在此情况下,创作过程的进展是很自然的,作品有机的特质也没有被破坏,从中得出如下结论:

“爱护最高任务和贯穿行动是最重要的一点;同时对待强行代入的倾向和其他与剧本格格不入的意向和目的要格外谨慎。

“今天如果我成功地使你们了解了最高任务和贯穿行动在创作中的首要作用,那我会感到非常幸福,我会认为,最重要的任务——给你们讲解‘体系’中最主要的部分之一——已经完成了。”

停顿了相当长的一段时间之后,阿尔卡基·尼古拉耶维奇继续说:

“任何一个行动都会遭遇其反行动,而且后者还会激发前者,强化前者。所以在每一出剧中与贯穿行动并列的相反方向还有一个与之相对的反贯穿行动。

“这很好,我们应该欢迎这个现象,因为相反的行动很自然会引发一系列新的行动。我们需要这种始终存在的碰撞:它会触发斗争、争吵、争论以及一系列相应的任务和对任务的解决。它会激发积极性、有效性,而它们正是我们戏剧艺术的基础。

“如果剧中没有任何反贯穿行动,一切都进行得自然而然,那么表演者和他们所塑造的人物在舞台上就无甚可做了,而这出戏本身也会变成无为之戏,根本不适合上演。

“的确,如果伊阿古没有搞那些血腥的阴谋,那么奥赛罗就不会吃苔丝德蒙娜的醋而杀死她。但因为摩尔人全身心地爱着自己的爱人,而伊阿古在他们之间做着各种反贯穿行动——这才形成了给观众留下深刻印象的、具有灾难性结局的五幕悲剧。

“无需补充,反贯穿行动线也是由单独的片段和‘演员—角色’生活的短线构成,现在我用之前讲过的布朗德的例子来加以说明。

“假设,我们将布朗德的口号定为他的最高任务:‘全部或全不!’(这样做正确与否——对于这个例子来说无关紧要)。狂热信徒的这个原则是可怕的,为达到生活的理想目标,他不允许有任何的妥协、让步和偏差。

“现在请大家试着将‘襁褓’片段的段落与全剧的这个最高任务联系起来,虽然那些片段我们之前也分析过。

“我开始在大脑中将瞄准孩子襁褓的目光转移到‘全部或全不’这个全剧的最高任务上来。当然,借助于想象和构思可以让襁褓受制于最高任务,但这做起来非常费劲,那种强迫和暴力足以使整出剧歪曲得面目全非。

“最自然的是,从母亲一方表现出相反的行动来代替一同前行的行动,因此在这个段落中,阿格涅丝执行的不是贯穿行动线,而是反贯穿行动线,不是奔向最高任务,而是正相反。

“当我对布朗德这个角色也开始做相似的工作,并寻找在他的任务——‘劝说妻子为成就殉道而交出孩子的衣物’和全剧的最高任务——‘全部或全不’之间的相互联系时,我一下子就找到了。显然,为了自己的生活理想,这个宗教狂热分子要献出一切。而阿格涅丝的相反的行动则触发了布朗德更强烈的行动,两种不同本原的斗争正源于此。

“斗争表现为:布朗德的责任与母爱斗争;思想与情感斗争;狂热的牧师和痛苦的母亲斗争;男性本原与女性本原斗争。

“所以在这场戏中,贯穿行动线是掌握在布朗德手里,而阿格涅丝做的是反向行动,即反贯穿行动。”

之后,阿尔卡基·尼古拉耶维奇用简短的几句话做了总结,提纲挈领地将这一年他所讲过的东西梳理了一遍。

这个简短的梳理帮助我将第一学年所学到的知识分门别类,令它们各就各位。

“现在,请大家注意听我讲,因为我有几个重点要对大家说。”阿尔卡基·尼古拉耶维奇说,“从我们开始到现在,这一整年学习的所有阶段以及对单个元素的全部研究的目的只有一个,那就是为了能够形成内部的舞台自我感觉。

“这就是我们工作了一整个冬天的目的所在,它现在要求,将来也永远要求你们特别予以关注。

“但你们的内部舞台自我感觉在现阶段还没有达到能够细致、深入地找寻最高任务和贯穿行动的地步,已形成的自我感觉还需要一些重要的补充,‘体系’最主要的秘密就隐含在这些补充当中,它们能够为我们这个艺术流派最主要的原理‘通过意识的下意识’提供依据。关于这个补充部分和原理的研究我们从下节课开始。”

◆

“‘体系’第一阶段的课程已经结束了,但正如果戈里所说,‘我的内心是这样的模糊,感觉怪异’。我本来以为,差不多一年的学习会给我带来‘灵感’,但很遗憾,在这个意义上,‘体系’没有满足我的预期。”

我站在剧场的前厅,心里一边这样想,一边机械地穿上大衣,懒洋洋地把脖子缩进围巾。突然听到有人在旁边说了句挑衅的话,我喊了起来,一转身竟看见阿尔卡基·尼古拉耶维奇笑眯眯地站在我后面。

看到我的状态,他很想知道我情绪如此低落的个中原因。我回答得吞吞吐吐的,而他却直截了当地追问,问得很详细。

“如果你站在舞台上,你会有什么感觉?”他希望能够了解,“体系”中到底是什么让我感到困惑。

“问题就是我什么特别的感觉也没有。我在舞台上感觉很好,我知道该干什么,我不是平白无故地站在那里,我不是空虚的;我相信一切,也能意识到自己站在舞台上的权利。”

“那你还要什么呢?!不在舞台上撒谎、相信一切、感觉自己是舞台的主人难道不好吗?这已经够多的了!”托尔佐夫劝我。

于是我向他说了灵感的事。

“原来是这样!”他大声说道,“这部分问题你应该找的不是我,‘体系’不会制造灵感,它只是为灵感准备适宜的土壤。至于谈到它会不会来的问题,那你得去咨询阿波罗,或是你自己的天性,或是偶然情况。我不是魔术师,我教给你的只是一些激发情感和感受的新的诱惑物和方法。

“我建议你将来也不要去追逐灵感的幻影,把这个问题交给天性这个魔术师就好啦,而你自己就做人的意识能做的事情。

“米哈伊尔·谢苗诺维奇·谢普金在给自己的学生谢尔盖·瓦西里耶维奇·舒依斯基的信中这样写道:‘你有时可能会演得差些,有时会演得好些(这常常是取决于当时的心境),但你任何时候都应该忠实地去表演。’

“这就是你作为演员应该追求和应该关心的东西。

“将角色放到正确的轨道上,它就会向前运动、扩展、深化,并最终触发灵感的产生。

“当这一切暂未发生之际,你要坚定地相信,虚假、做作、刻板和胡来永远都不可能产生灵感,所以要努力忠实地去表演,学会为‘天启’备出肥沃的土壤;要相信,灵感由此会更多、更多地青睐于你。

“顺便说一句,在后面的几节课上我们会谈一谈灵感的问题,我们会好好分析它。”托尔佐夫一边朝外走,一边说。

“分析灵感?对它进行推理、作哲理思考吗?难道这可行吗?难道我当初在汇报演出的舞台上喊出‘血,伊阿古,血!’的时候我推理了吗?难道马洛列特科娃在喊出那句‘救命啊!’的时候,她推理了吗?难道我们要像对待那些身体行动、它们小的真实和信念感的瞬间那样一点点、一部分一部分地、根据单独的闪现去拼贴灵感吗?”我边想,边走出剧场。

[27]译者注:恰茨基是格里鲍耶陀夫笔下的喜剧《聪明误》的主人公。