仪式进程

我在金沙力(Chinsali)附近的齐桑德(Cisonde)村落所观察的祈颂姑仪式开始于1931年6月1日。金沙力是政府所在地。当时有两所欧洲官员住的房子,以及政府通讯员的住房,还有一些小店。几英里之外是苏格兰教会在鲁布瓦(Lubwa)的教堂,附带有一个培训老师的学校。所以,当我听到祈颂姑仪式要在这个受到欧洲文明极大影响的地方举行时感到很惊讶。可能我的惊讶是因为司仪纳高西埃(Nangoshye)的哥哥是政府的通讯负责人,也是她的保护人。她在附近算是有些身份的女人,把自己当做王族,尽管她只是王族的一个远房支系亲戚。纳高西埃性格非凡,极有组织力,伶牙俐齿,能指使同伴一路小跑地执行她的命令。她总是迫切并极力要保持她曾有过的名声荣耀,教导并吸引附近村落的女孩们。我估计她在五六十岁之间,并有着惊人的记忆力。我很熟悉她,因为有一段时间,差不多四个月,她曾跟我走遍了附近的村落,也是我的主要的信息提供者。她特别想让我看一次地道的祈颂姑仪式。当时,正好她的一个侄女该举行祈颂姑了,这让她有了合适的机会来安排这次仪式。当时,正好是食物短缺的季节。她提醒到,除非我能帮助提供必要的子米,要不然会很难备好足够的仪式用啤酒。

我觉得,如果不是因为我在场,这次为那个女孩和邻村的一个同伴举行的祈颂姑仪式,很可能会是在另外一个时间,规模也会小些,也可能仪式地点会换在一个较偏远的村子。无疑,如果没有我的在场,这次仪式就不会吸引附近村落更多的女人参加,仪式也不会以那么接近传统的方式举行。年轻女人们议论说,这次仪式对邻村有着不一般的意义,主要是因为,我觉得,她们羡慕和尊重纳高西埃。所以,这次仪式比1931年时当地流行的要繁复,但与欧洲人来之前相比则简短得多。整个仪式只是不到一个月。可在过去,会是六个月到一年。

司仪纳高西埃有个很老的女人做助手,叫纳西坦波,受礼的一个女孩叫她“姑姑”。纳西坦波肯定比司仪对祈颂姑的记忆更为遥远,但是,她的记忆不再那么有条理了。附近村落的五六个司仪也参加了仪式中最重要的礼仪。村落头人是受礼女孩之一的外祖父,也对仪式表示感兴趣。整个仪式是为两个女孩举行的。她们都在几个月前就进入成熟期了。其中的一个订了婚,对象正在远处的矿区工作,但另一个没订婚。

从几个方面来看,我当时处于观察这次仪式的有利境地。我那时已经在这个国家住了一年多,也可以相当流利地说当地语言,尽管我还不可能听懂仪式上用的一些古老用词。我与司仪很熟。作为啤酒的提供者,我被视为仪式的主人,有权力参与仪式的任何部分。我在祈颂姑房子的对面有个帐篷,所以,可以看到和听到所有的活动。可另一方面,对于一个田野工作者,几乎是不可能获得这样一个仪式所有的信息材料。很难一边照相,一边记笔记,而仪式有时在丛林里,有时在村里,有时在两者之间的路上。还有一个疲劳的问题。唱歌、跳舞有时持续到凌晨两三点。这种情况下,参与者通常要用啤酒来激发情绪。她们也习惯了小房子里的闷热:在直径八尺的圆房子里挤着二三十人,中间还有一大堆火。作为观察者的我,极力保持头脑清醒,几乎变得机械,眼睛被烟熏得流泪,始终感到窒息,有时得借助透过人缝间的火光记下身边尖叫般唱出的歌词。

所以,我注意到我的记录中可能有很多不可避免的空缺。在举行随后的下一步仪式时,也就是两个女孩的婚礼,我不得不离开了。我也没能有时间搜集村落中别人的评语,如村落里被避开的男人们,或是住在附近的一两个基督徒有何看法。我的材料中突出的缺失是当事女孩的评语。我觉得那是极其有意义的部分。这些女孩,按规矩不能说话,常常是用毯子罩着经过一个又一个的礼仪;对我这个观察者来说,她似乎失去了个性。她们既是整个仪式的中心,又是所有参与者中最让人注意不到的人。总之,我认为我没能安排与这两个女孩长谈和亲密接触是一个严重的忽视。这让我对礼仪的教育功能的阐释有着不确定性的因素。

在下面的描述中,我尽力直白地说明我的实际所见所闻,伴随着信息提供者在仪式进行中的评语,以及过后对我的问题的回答。在我1933年到1934年对附近其他地区进行访问期间,以及从本巴专业人士,保罗·穆辛多(Paul Mushindo)、齐莱西埃(A.Chileshye)、纳空德(I.A.Nkonde)和卡桑德(Kasonde)那里,我有机会确认了材料中的多数情况。

礼仪进程中别人对我所说的评语都被放在括号里。如果没有特别说明,其他的评语都是在场的女人的话。阐释是后来的,或是来自某个司仪,或是来自注释中提到的本巴专家之一。N.G.代表纳高西埃;P.B.N.代表保罗·穆辛多;A.C.代表齐莱西埃。

第一天

为女孩祈福(ukupala amate)

整个仪式的第一个礼仪是在5月31日举行的。我被告知,村里的头人在前一天早上已经向他的祖灵祈福了。他的做法是向空中吐唾沫,呼唤他的祖先的名字。我没有亲眼见到这个礼仪,但在本巴地区常常是这样开始祈颂姑仪式的。

进房子(ukuingishya abanacisungu)

大约在下午四点,村里的鼓声响起了,敲着有特色的祈颂姑节奏。我被其中一个受礼的女孩儿的爸爸叫到举行仪式的房子里。[4]从此,这个房子就叫祈颂姑房。房子里的家具都被搬出来了,只有一堆火和一个沸腾的大水锅,里面有冒着泡的水,以备需要啤酒时使用。女人们都聚集在房门口,气氛显得紧张庄重。纳高西埃对着所有的人指手画脚。年纪小的女孩子和男孩们都被年长的女人训斥着赶走了。我们这些剩下的人被推搡着进了房子,紧靠在墙边,中间留出一块长方形空地用于跳舞。所有的人都大声地呼喊纳祈颂姑(待受礼人)。两个被毯子罩住的女孩终于出现了,在几个年轻的助手的指引下很艰难地倒着爬进来。在场的女人们开始唱祈颂姑的第一首歌(见附录乙,第一首)。

“我们怎么进来?

我们像从暗道进入一个秘密的地方。”

(“她们像猴子一样爬进来。”“她们为什么这样做?”“啊,就是为了让女孩看起来笨,就是为了让我们笑。”)[5]

长者间的等级结构

仪式一开始就表现出了在场的女人间的等级结构。这只是整个仪式过程中不断重复的一系列行为之一。纳高西埃蹲在地上随着鼓点上下起伏地跳着舞。她用嘴把罩着的篮子上面的小碗叼了起来。然后,又用嘴把一个篮子叼起来,献给在场最老的女人。后者作为回应,开始上下起伏的跳舞,然后,把篮子交给比她低一级的女人。这样,完全按照年龄顺序把篮子传下去。

(“我们尊敬了不起的人,她们是区里的纳齐布萨。”“为什么?”“我们就是得尊敬她们”,她们对我的愚蠢问题无奈地耸耸肩说道。)

之后是由这位年长女人开始的一系列独舞。鼓点的节奏具有鲜明的祈颂姑仪式特点,但是,有些歌似乎与仪式没有关系。整个仪式过程的气氛是严肃的。两个女孩儿几乎始终不敢从毯子下面露出来。等她们最后显露出来的时候,显得惊恐和害羞。

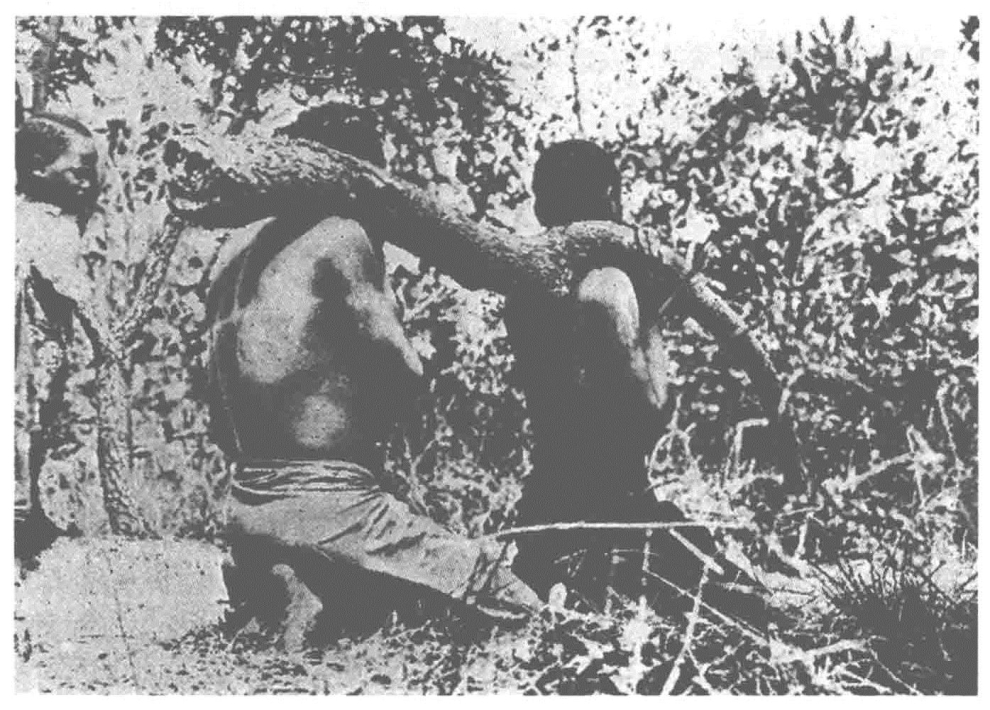

举行第一次丛林仪式。一个女孩单腿跳着,为的是让她看着可笑:她害羞地被迫半裸着,把脸藏起来(参见边码第69页)。

去丛林的路上。两个女孩要上系着衣服,低着头(参见边码第69页)。

纳高西埃做好了准备烧的鳄鱼模型(参见边码第103、203页)。

女孩儿的隔离(ukusakila banacisungu)

这样持续大约一小时后,在场的人都大笑着跑到村头的菜地边,对着一棵小树讲话。两个女孩儿跟在后面,始终罩着毯子,被年轻的助手们推搡着。没有男人在场,小孩子们也被大声的训斥赶跑了。纳高西埃坐在树边,开始用她的嘴咬下树叶。然后,她让两个女孩儿蜷缩着靠着树干,同时别的女人围着她们用树枝编起来一道栅栏。这被说成是:“把女孩藏起来”。

(“她们把女孩藏起来,不和小女孩和小男孩在一起。”)[6]

为女孩做捕鱼网(ukuteela banacisungu)

突然,纳高西埃大喊着给出新的指示。接着,每个女人都连喊带叫地从树上摘树叶。她们用梨子形状的树叶折成小鱼网的形状。他们唱起一首有关下渔网的歌(第2首),然后,绕着圈边跑边假装用树叶鱼网来套住别人的手指。

(“这是个寓言故事(Nimilumba)。”“鱼有很多孩子,女孩也有很多孩子。”“这代表了男人的阴茎。”)[7]

女孩的第一跳(ukuciluka banacisungu)

纳高西埃接着大声给出更多的指令。围绕着蜷缩在树边的女孩儿的树枝都被抢着拿走了。她们把粗大一点的树枝简单捆起来让女孩背上,以这种姿势爬出几米远。随后,树枝被拿下来,堆成有两尺高的柴堆。女孩儿被要求跳过去。两个女孩儿在高声的鼓励和威胁声中像受惊的兔子一样准备跳过去。(别颤抖!别害怕,傻丫头。跳吧!跳高点!)两个女孩儿显然很紧张。其中一个没能跳过去,只好一次又一次地跳。当两个女孩儿都过去以后,大家都高喊着祝贺。纳高西埃往所有的年长女人和作为仪式主人的我脸上和肩膀上抹红檀颜料。这种红色粉末过去是抹在凯旋的战士身上,或是那些成功地渡过苦难期的男人身上,现在还用来抹在杀死狮子的人身上。

纳高西埃把她的侄女背起来,另一个女孩儿由她的姑姑背着。两个年长的女人走在前面,一行人将女孩儿抬得有肩膀那么高,带回村子,就像抬酋长或新娘那样,作为一种荣耀的象征。

“我们从山上拉回来一块沉重的石头

我们把它带回来了。”

“让你哭的豹皮

我们拉回来了,拉回来了;

我们把它拉回来了。”(第3首)

(“祈颂姑掉下来了。”“是的,就像一块石头。”“红粉是血。”)[8]

回到村里,我们又都挤在祈颂姑房里。仪式助手又在大鼓上敲起来有特色的祈颂姑节奏。随着受礼人被推搡着进了房,女人们又唱起一首歌,让大家看看什么被带回来了。(第4首)

“我被送给我狮子般的丈夫。

来啊,看吧!大家都来吧,看啊!

她们被留在姆库罗邦多(mukolobondo)树边,

是我们把她们带回来了。”[9]

这段礼仪以三个年长的纳齐布萨做仪式性顺从礼而结束。三个满脸皱纹的老妇人在房子中间的地上打滚,这通常是向酋长表示敬礼的行为。它明显地结束了这一阶段的礼仪。

(“她们是表示敬意(mucinsh),让人感到荣耀(ukucindika)”。)

有些挤在门口看热闹的女人都散开到空场地,互相争着跳独舞,直到深夜。房子中间的火堆旁有啤酒,跳舞则在外面的月光下。

逗女孩(ukubacushya)

晚上大约九点,纳高西埃突然大声喊起来,“开始逗女孩了!”她和助手跑进房子,抓住两个女孩的手脚,在火堆边一边摇晃着一边唱起来(第5首):

“摇她啊,摇她啊,

仇敌自己难对付。”[10]

(“这样做就是为了把世界上的知识传给她们。”)

第二天

第二天的礼仪没有什么特别之处。几个纳齐布萨被派到村外看望亲戚了。啤酒都喝光了。但傍晚五点多,祈颂姑房外又开始跳起舞来,一直到晚上十点半。从外村已经来了一批客人,这似乎激发了更多的独舞。这些舞多数是角色扮演类型的。几乎不表现日常生活,极其奢浮滑稽,动作夸张,无拘无束。有些舞是专门在祈颂姑仪式上跳的,有些则可能是在比较正式的喝啤酒的聚会上跳的。

多数舞具有喜剧性。例如,两三个女人伴随着大家唱的一首有关青蛙的歌,模仿青蛙蹦蹦跳跳。还有的是模仿女人收割土豆,磨玉米。然后,突然有个小伙子跑到场地中间,跳起轻盈的舞步,在场地来回跳。他从地上捡起一个玉米芯,绑在身后,模仿婴儿,周围拍手的人大声喊笑。一个女人站起来和他跳起来,两人以极其搞笑的方式来回扔婴儿。这个舞被说成“只是跳跳舞”(ukucindafye)。接着,是一个特别的祈颂姑舞。一个小伙子,不但是新郎的弟弟,也是一个纳齐布萨的儿子,他跳到场地中央,跳起了典型的表达敬意的舞。他在每个年长的女人面前都跳了,以示敬意,也请她们站起来和他对跳,还唱起一首祈颂姑专门用于表敬意的歌来(第6首)。显然他很了解这一礼节,有意让这场聚会欢快热闹。他被大家说成是“一个很有礼貌的年轻人”(wa mucinshi)。

随后,是其他表达敬意的舞。女孩家族的男人都跳了独舞,向新郎家族的女人表达尊敬。年轻的女人也以同样的方式向年长的纳齐布萨们献敬意。有一两个舞是现代的,模仿当地一个基督教清教学校的体操。

第三天至第六天

做小陶器

第三天开始的礼仪,是给纳高西埃和她的助手抬来一小罐啤酒。由新郎母亲献上,作为给纳高西埃的必要报酬。

大约十二点,十到十五个女人去了村边的丛林,开始做小陶器。陶泥是事先由助手在那里准备好的。这似乎是必要的任务,因为有一个女人没去,被罚交一个镯子。纳高西埃给每个人指示,给她们分配活,但显然她们都是有经验的陶工。纳高西埃本人制作了最重要的泥胎,利用桦树皮做支撑。(见边码第64页,正在制作鳄鱼模型。)女人们同时闲聊着,但都非常集中精力做事,很有效率。气氛很像英国的缝纫比赛或是妇女会的聚会,尽管偶尔会因为生殖象征物爆发出相当快活的笑话(见边码第221页图)。这时没有一点神圣气氛,尽管纳高西埃一直是一脸严肃,没有笑脸,还告诉大家在做圣物时不该笑。有个路过的男人被嘲骂走了。

大约两三点时,其中的一个女孩的母亲带来了食物。女人们满手泥地围过来。很明显,这是小吃,是犒赏,不是一顿饭。不久,另一女孩的母亲送来一盘吃的,并被强烈要求再多送些来。纳高西埃说,这么一小盘吃的东西是对仪式没有敬意。

第四、第五和第六天安静地过去了:主要是早上做更多的陶器,晚上则在房子里更多地跳舞。受礼女孩的缺场是非常扎眼的。有一次,她们回来时衣服像平日那样遮起身体了,大家马上朝她们喊道,“放下衣服!你们!天啊!你们就像我们普通人那样到处走?你们也像我们这样把胸遮住?”[11]

纳高西埃时不时抱怨说她得到的食物不够。她的自尊被伤了。确实有人请她一起吃,她也答应了,但她们只是出于同情。没有正式的献食物,就是没有“敬意”。

第七天

第一次林中仪式

带她们去丛林(ukufumisha banacisungu mumpanga)

第七天早上大约九点,我们都被召集到房子里。受礼的女孩还是像以前那样被裹在毯子下。每个女孩都在一个老年女人扶助下单腿跳出来,因为她们的一只脚被用桦树皮绳子和大腿绑在一起,只能一条腿跳着。[12]两个女孩看起来很尴尬,低着头来到公众面前。

(“我们这样就是为了嘲弄女孩。我们受礼时也是这样被嘲弄的。”另一人明显是津津乐道地说,“我们总是这样嘲弄女孩。”)

在村外,她们的腿被松开了,但还是裸着身走,只在腰间系件衣裳。她们在前面大步走着,极度害羞地低着头。跟在后面的是一群指手画脚的女人,边跑边喊叫着。两三个女人跑到丛林里去找后面仪式需要的东西:一种特别的藤条,用于捆绑小陶器和平衡弓箭模型。村里年轻的女孩跟在后面,头上顶着鼓。

菜园里的模仿哑剧

从村里走出大约一小时,我们停在一棵很大的姆素库(musuku)树前。[13]大树下面很快就用锄头清理出来。纳高西埃和她的助手便开始绕着树,模仿青蛙跳起来,后面是几个纳齐布萨。她们唱道,“啊,你这野猪,过来啃掉这些野草。”(第7首)

“因为野猪可以把草根除掉”。“这是教女孩学会用锄头”。“这是教她努力劳动,现在已经结婚了。”[14]

约十分钟后,人群散开了,但又跳起了另外一个模仿几内亚鸡的舞。她71们假装用脚刨地,唱起召唤这种鸡的歌(第8首)。“你们这些几内亚鸡,快来吧!”

(“我们就是这样教她们的。几内亚鸡能松土。要是一个女孩懒得干活,人们就训斥她。她就会想起祈颂姑教她的,她会说,‘她们就是这样告诉我几内亚鸡的事的!’”参见边码第30页。)

接着,所有的主要演员都从带来的篮子里拿出种子假装播种——玉米、花生和豆。“播种”之后,她们用手把种子拢起来,唱道(第9首):

“小菜园,

花生园。”

(“这就是为了教女孩怎么种地。”)[15]

这时天热起来了。纳高西埃满脸流汗,但她一点也不疲倦,还不断督促助手和别的纳齐布萨更大声唱,更使劲跳。

随后,她用嘴叼起玉米棒芯,递给两个女孩也用嘴咬着。大家一遍又一遍地唱(第10首):“乌龟总也不爬树,但是今天要爬姆库罗邦多树”。

(事后的阐释有所不同。P.B.M说,“乌龟不会爬树,可是今天爬树。女孩必须学做不可能的事。虽然不是男人,但要是需要,她们必须爬树砍柴。”一个年长的纳齐布萨说,“她们教女孩去打柴禾——要是女孩不会用斧头,丈夫又不在家,她必须干这活儿。”一个年轻的纳齐布萨说,“这就是个故事。要是丈夫通奸,她什么也不该说,只该装作不知道。我们教她这个,就是让她记住,‘这就是她们教我的乌龟的故事。’”)[16]

然后,玉米棒芯被用藤条绑在一个树枝上,纳高西埃和两个年长女人想办法用嘴咬住。接着,一个女孩爬上树,把玉米棒芯绑在更高的树枝上。纳齐布萨只好爬树,先是自己用腿。最后,她们在别人的帮助下都爬上树了。

(“女孩要模仿猴子,因为树上的任何东西猴子都吃。”“猴子总是偷东西。好妻子总是在需要的时候能为家里找到食物。这个歌是让女孩模仿猴子。”)[17]

“所有自然生长的东西猴子都吃,

所以,它爬姆素库树。”(第11首)

“猴子叫妈妈。”(第12首)

敬拜姆素库树

随后的一个礼仪是向姆素库树祝福。姆素库树是本巴部落的女人身份的象征之一,被说成是“多产的圣物”(ukusapila mbusa)。两个白色珠子串系在树上的小嫩枝上,女孩被指使用嘴将其咬下来,然后交给纳高西埃。她用嘴接过这装饰过的嫩枝,上上下下跳着以年龄顺序献给别的纳齐布萨。每个人都跪下来用双手接过满是她唾液的嫩枝。每个人接到这些树枝时,高喊“乌拉,乌拉”以示祝贺。

(“现在这些女孩该天天打柴了。”“这是对姆素库树的敬拜。要是我们不这样,就不会生出女孩子。”“为什么?”“因为姆素库树结的果多。”“这叫‘用唾液祝福孩子的圣物’(ukupalila imbusa shya umwana)。”)

然后,开始第一次唱“腋窝永远也没有肩膀高”(第13首)。这首歌在此后的仪式有多次重复,似乎是代表了不可替代的年龄的特权。因为一个人的腋窝永远也不会比肩膀高,所以,年轻的永远也不会比年老的更重要。

准备陶器组合

这时要把很多代表日常用品的小陶器绑在一起,包括平日生活的东西:柴禾、盐、肉、烟草、各种做饭时用的种子、红色檀木粉、有巫术力的嫩树枝,特别是雌性树的树枝(mwenge,mufungu,musuku)。

接着是一系列没完没了的歌。受礼人很不舒服地吊在树枝上,下面是那些小东西,都是女人用嘴叼着一个个放在那里,以表敬意;同时,旁边的女人们一遍又一遍地唱:

“让我叼起来

让我用嘴叼起来。

我的圣物姆布萨。”(第14首)

最后,五六个年轻助手把女孩从树上放下来,并让她俩领着跳一圈舞。她们很害羞,身上还被绑着,很别扭,瘸着腿跳起来。但是,给那些坐在一边大声尖叫的年长女人一种好笑的印象,无疑是很重要的:“快乐点,行不行?你们两个女孩,怎么就不能快乐起来?”当问到为什么这样做很必要时,纳高西埃简单地说,“她们必须这样做才能得到尊敬。”

逗新郎

现在差不多是一两点钟,我们开始返回村落。我们正走着,两个女人一边大喊着,一边冲到最前面。她们带着两个玩具弓箭,头上系着嫩树枝圈。她们身上挂满了树叶杯子,有点像下捕鱼网礼时用的那种,肩上扛着一棵很长的树苗,上面挂着一个蚂蚁丘,代表满载而归。她们用红木粉把全身都抹红了。

她们是新郎的姐妹,受到尖叫和笑声的欢迎:“新郎来了。”两个女人模仿年轻骑士那样大摇大摆的走路姿态,装着粗声粗气地说话。她们带着男性象征物:弓和箭,还有给凯旋的战士和杀死狮子的英雄抹的红粉和盐。过去,要靠丈夫去找到一家生活用的盐。她们头上的嫩树枝被说成是代表过去的巫师戴的头圈,树叶杯子很可能是生殖力的象征,尽管我没问。

快到村口时,我们形成凯旋的队形。每个人背上都背着树枝,或是模仿的柴禾捆。哪怕是那些跑在前面大喊的小孩子,也在背上绑着一点柴草。假新郎跟在后面。在她们之后是几个纳齐布萨,肩上是那些绑在一起的象征物。

接近房子时,两个受礼的女孩被要求一前一后跟着别人在地上爬,然后被用两张席子盖住裹起来。女人们摇晃着树枝,一会往前,一会往后。她们在慢慢爬的女孩的后面,向前走四步,然后向后走四步。她们又一遍一遍地唱起来(第15首):

“一步做个记号

别再返回。”

(“往后爬是教女孩学会顺从。”)[18]

母女礼仪

游街的一群人没头没尾地绕着走,一会往前绕,一会往后绕,直到来到一个女孩的母亲的房前。几个纳齐布萨被告知躺下,先把头放在一堆高粱上,然后放在一堆米上。这是部落里最重要的两种粮食,是由女孩母亲事先准备好的。

(那个女孩的母亲说,“我该准备所有的种子给我的孩子。”这句话被好几个女人重复,充满快乐和自信。这似乎是对母亲的责任的一种仪式性认可,因为她要为婚礼后的女儿提供几年的食物,并为她做饭。)

假新郎突然出现了,这次装成一个瘸腿的老人,好像什么活都不能干。大家又是同样快活地叫喊,“准新郎来了”,并与装扮的老人诙谐对话。这回他头上带着树叶编的牛角。大伙唱起了一首取盐的歌。[19]

整个游街舞围绕着受礼女孩走了三圈;女孩一直站在中间,眼朝下看。接着,人群散开,然后又都聚到假新郎母亲的房前。真新郎母亲的家在另外一个村落。

隐藏的陶器象征物

我们又返回到祈颂姑房。已经有另外一批圣物被藏到房顶了。过去,人们会用些铜镯子做礼物,但这次仪式中几穗米就被认为够了。女人们都假装找圣物,一边唱着同一首歌(第16首)。

“你在房顶为我找一条小蛇。”[20]

考验成熟程度

我们都挤到房子里。里面的火已经被故意熄灭了,为晚些时候的仪式性点火做准备。两个大水罐被放在地上,每个里面都有一条游得很快的水虫(njelela)在里面。跳舞和鼓声又开始了,纳高西埃跳上跳下,弓着腿,试图用嘴咬住小虫。这似乎是不可能的任务。尽管一次又一次尝试,别人鼓励,她最终还是没有成功。两个女孩被指派做这事;这不是常规的做法。结果,两个女孩都成功地咬住了,然后吐在纳高西埃的手上。周围一片拍手欢呼声。

这个礼仪始终充满兴奋的笑声,很像英国圣诞节时玩的抓龙游戏,显然有很重要的意义。这似乎是对女孩的成熟程度的测验,意思是看她们是否获得了对每个本巴人都很重要的社会特质马诺(mano),或社会常识。

(“她们要想办法证明女孩是否长大了(nga nabakula)。”“如果女孩不能咬住水虫,女人们都知道‘她还没有获得马诺’,那她的母亲就得支付罚金。”)

女孩随意敬食物

接着,两个大簸箕样的篮子被拿过来,里面装满了花生和好几种豆子。有一个篮子的中间还有一个小盆,里面放着几件小东西:一个镯子、一个玉米棒芯、一些盐、烟草,等等。这些也被说成是圣物姆布萨。两个篮子都被罩着,像运送食物那样盖着,作为一种敬意的象征。之后,又有更多的向纳齐布萨表示敬意的献礼。鼓声和歌声一直不断,同伴们弓着腿跳上跳下,像以前那样。一个年轻的女人用嘴把盖子叼起来,然后,用嘴含些种子再放在纳高西埃的手里。她们唱的几首歌之一是(第17首):

“你打开了它。

你吃下了整个恩索莫(nsomo)。”[21]

她们找到各种圣物,再次用嘴叼起来,前后传递。再次唱起“腋窝没有肩膀高”的歌。这一切都被说成是“一种向年长的人表示敬意的方式”(ukucindika abakalamba)。

这时,女孩被拉到中间,让她们请别人吃东西。她们唱道:

“来自菜园的食物准备好了。

自己吃吧,妈妈们。”(第18首)

(“我们这些老年人说,‘我们跳舞已经把你跳成了园丁。她必须开始自己开垦种地了。’”(Few abakalamba tawcindila umwana wa umulimi.Nomba ali no kulimishwa))

接着是没完没了地按年龄顺序向年长者敬献种子,然后她又递回来。直到一个女孩的父亲跳着舞进到房子里,气氛才有所缓和。他跳了一个跳跃式的舞,作为对纳齐布萨的尊重,把一个很便宜的镯子扔进篮子里。别人都批评说他的礼物太小气,但他的舞以一个很大的跳跃结束,带来一片欢笑。

仪式性点燃女孩的火(namushimwa)

这时到了仪式的一个重要阶段:点新火。这个礼仪可以被描述为聚合礼仪的第一步。其中一个女孩的年长的“姑姑”,满脸皱纹,有着风湿性的佝偻,向大家跳舞,然后躺在地上,背朝地。纳高西埃拿起一根取火棍,开始在老“姑姑”的大腿间转动,告诉两个女孩也这样做。然后有两个年长的女人把火认真地熄灭。本巴女人一般不点火。点火的事需要技术和练习,当然也要相当有力气。那两个年长的女人费力地在地上研磨取火棍,流着汗,发出使劲的声音。同伴们左右摇晃地唱起祈颂姑求火歌:

“我们来求火,

我们向你求狮子。”(第19首)

还有,

“磨啊磨(炉边研磨取火棍),

你生了几个孩子了?”(第20首)

焦急地等了近半个小时,我主动给她们递过去火柴。火柴在本巴仪式中一般被看作“新火”。这一举动引来了震惊和拒绝,“不行,这可不是普通的火。天啊,我们不能用火柴。”场面似乎陷入了僵局。

终于,火星溅到木柴,火点着了。大家都松了一口气。大家拍手欢呼,向新火致敬。令人好奇地是,之前房子里挤满的人群中的那种紧张等待的气氛一下都消失了。

这个礼仪被大家简单说成是“祈求当父母”(ukulomba ubufyashi)。姑姑在仪式中发挥领头的作用。从传统的意义上说,是姑姑影响女孩的生殖力。“棍子必须在姑姑的后背上蹭蹭,这样女孩才能尽快生孩子。”

(正如我们所看到的,狮子在整个仪式中被等同于新郎、酋长,或男性头人。当被问到第19首歌的意思时,两个女人只是说,“狮子是酋长。”或也等同于辈分。女孩从此对为她们点新火的年长的女人有所亏欠。“我们对女孩说,‘我们女人为你点火。我们现在处于疼痛中。我们的手为了研磨取火很疼痛。你现在必须接过去’”。)[22]

大家不断往新火上加放小树枝,不一会就形成了噼里啪啦作响的大火堆。纳高西埃四肢着地爬过去,头上顶着一个水罐。两个女孩在她后面爬,抱着她的腰。三个人一起用手和牙把水罐放到火上。我没有记录有关这部分仪式的评语。我觉得几乎可以肯定是象征加热女孩的“婚姻罐”。那个罐在一个年长女人的身边,同时新郎和新娘抱着她的腰。这也可能是象征将火从老人传递给年轻人,如上面的评语所说。

篮子里的种子现在都分配了,每个女人都要用一把种子来做出饭。剩下的都倒在火上的罐里,那是女孩的新火罐。之后,我们都疲倦地回到各自的住地,吃起自早上到现在的第一顿饭。

逗女孩(ukubacushya)

大约晚上七点,女人们又都聚到房里。小孩子都被赶走了。受礼新人被接回来了。

纳高西埃把一个篮子放在她头上,上面盖着一块白布。她跪在地上,一起一跪地跳起舞来。最后是轮到受礼人跳。大家都紧张地看着,不知她们会不会哭。一个女孩马上就哭了,但大家都大喊着鼓励,赞许地大笑。另一个女孩一点也没哭,可马上被亲戚嘲笑,“你这个孩子,哭点吧!就哭一下吧!”随着女人们唱起“我让你哭……”,兴奋的气氛更强烈了。

(所有的女人都对“逗女孩”有各自的解释。她们说,“要是她们哭了,我们就知道她们懂了。要不然,我们说,‘那是齐佟托罗(citontolo)!她听不到。她不尊重权威。’”)

晚上余下的时间都在做差不多一样的事,就是让受礼人哭。我观察了七个唱歌游戏,都是把受礼的女孩拉来拉去,尽量折磨她。把她们的腿拉直,在她们后背上抹泥(“教她们学会洗”)。让她们在地上滚,浑身抽打她们。又让她们站到墙根,模仿哭鼻子的孩子。那个比较害羞的女孩彻底失败了,什么也做不到。女人们用手指勾住女孩的嘴,来回拉她们。女孩的头上用草把眼睛以上部位包起来,看起来像眼球掉出来了。

两个女孩紧张害怕,不断受到批评,显然都是在让她们在什么也看不见的情况下听从指令。有时是哄堂大笑,气氛热烈;有时似乎表现得好像她们勇敢地去执行乏味的任务。要是游戏缓歇下来,纳高西埃就专横地大喊,“继续,朋友们,我们必须不断地折磨新人。”那些疲惫的女人于是就开始唱另一首歌。多数歌都与道德伦理有关,如第21首,告诉女孩不要与朋友闲坐在村落广场上,那些朋友可能教她虐待她的丈夫。或者如第26首,警告她不要像老鹰那样一次把粮仓用光。

我在半夜十一点半离开祈颂姑房,可是跳舞持续到凌晨三点半,而且持续不断的唱歌声一直到鸡叫。

此时,女人们尝过在婚姻罐里煮的种子粥,然后回到各自的家。受礼的新人被告知不能睡觉,要去外面,取回白天要用的做模型的陶泥。

第八天

画墙壁图案

这一天是要在房子的墙壁上画特别的祈颂姑图案。两个年轻女人把墙壁分成九块“画板”,用一把草当刷子,用白、红、褐和黑色的泥浆画出粗糙的图案。她们很专心致志,但在后来的日子里没有人提到这事,似乎也没有任何议论或羡慕。大部分图案是传统的,只有“鸟”和“豹子”(都没有说明)可以算作是对这两个词的有点儿艺术的再现。[23]图案的名称如下(前五个见边码第112页插图):

“蝴蝶”(cipelebushya),红黑色星星图案

“几内亚鸡”(amakanga),一种传统图案

“眼睛”(amenso),一种很有特色的图案

“猫头鹰”(cipululu),一种传统的黑红色几何图案

“豆子”(cilemba),另一种几何图案

“鸟”(fyuni),似乎有点再现性

“钦布罗姆布鲁”(cimbulumbulu),红黑色交替曲线

“白石灰”(lota),黑红色交叉线

“傻子”(cipuba),黑红色交替波浪线

其中在两块连着的墙壁上,每个“画板”上画了一个圆圈,被说成代表两个女孩。[24]

对这些图案,我没有完整的评语记录。画图案的女人太年轻,还不能自己说明那些名字的秘密,我也没能从负责的人那里得到全面的阐释。其中一个纳齐布萨,经我再三追问后,把我领到丛林里,不让村里任何人听到,神色紧张地说,“人们都叫白石灰是帕姆巴(pemba),可是我们女人叫它洛塔(lota)。”她说,那是一个老词,很早很早就有了。整个仪式过程中,白石灰代表着洗去经血。过去,在一个重要的本巴公主的祈颂姑仪式之后,要通告各地的酋长。豆子图案明显有着性意义。纳高西埃说,那是一个关于男人的寓言故事。眼睛的图案被说成是教女孩要顺从。当她的丈夫侮辱她、斥责她时,她该默默地坐着,只抬头看着他。这样,他会感到羞耻,并说“其实你做得很好”(mwawamya)。几内亚野鸡图案也明显有性意义,是教女孩要坚持住。过去“钦布罗姆布鲁”一词是指领头的纳齐布萨,如歌中齐巴拉(Cibale)所指(第40首)。猫头鹰是指一个愚笨的人突然聪明起来。女孩在祈颂姑仪式上被教导,这样她就会变得聪明或有教养。在所指的模型中,有同样的傻子的名字。另外一个女人说,这个图案是指要教女孩学会隐藏:女孩要把教给她的一切都藏在心里。

我相信,这些图案和名称可以被视为祈颂姑仪式中最具局内秘密的部分。我所给出的意思无疑非常表面、浮浅。我很后悔没能花更多时间与纳齐布萨谈论这些图案和名称。

模仿野猪拱起树周围的草(第7首歌)(见边码第69页)。

新郎的妹妹扮演男人,带着弓箭和一块假的盐。(参见边码第73页)。

后背被烧火棍摩擦过的女孩的姑姑,跟女孩的母亲在一起(参见边码第62、77页)。

傍晚,第一次向女孩传递图案的礼仪开始了。纳高西埃把两个女孩拉进房子,让她们各自站在自由的标志图案下。鼓声开始了,歌也跟着唱起来,“把女孩领给鳄鱼”(第22首)。[25]女人们对着她们大喊,“看看你们得到82什么了!看看你的舅舅给你的可爱的衣服”。仪式从此时开始表现为向女孩传递或教授秘密,也强调了她的族人和丈夫要帮助她的责任。

第九天

做较大的陶器模型

第二天的事约在十一点开始。祈颂姑房外堆了一大堆陶泥。纳高西埃和助手开始做盘踞在整个屋里的蛇。做完后,又在最外圈加了腿。整个蛇用白、红和黑泥装饰,还有骨髓、蓖麻油,每隔两寸又细心地放上豆种。这项工作很繁重。一群女人极其专心地把蛇形做出来,抹光滑,直到傍晚五点,没有一个人停下来正式吃饭。这活儿在我看来好像没完。随着天色渐晚,我建议把放豆种的距离加大,这样可以尽快做完。我这个想法显然完全出乎她们的意料。纳高西埃显得气愤。“哎呀,我的妈啊!我们不能那样做事。我们必须把一切做得很讲究(busaka)。我们必须像过去每次那样做。”这显然是不可越过的仪式步骤。

对这个象征物的阐释很令人好奇。这些女人都不愿意谈论。纳高西埃最初说这叫太阳光(amashindo eya itengo),并说这是教女孩知道太阳高高在上,她必须不停地劳动。后来,她承认这也是条蛇,是男人的身份(bwaume)。

兄与妹

与此同时,另外一些女人在做两个小的人模型:裸体的男人和女人,有两尺高,靠着墙站着。男人的两臂向外张着,一只手在女人的肩上;女人的一只手捂着脸。这对形象被说成是“兄妹”。这一天的主要乐趣都在做这两个陶模型上。旁观的人不断向我提醒,指着这两个形象,带着明显的愉悦:“看,女孩在哭,因为她的爸爸死了。可是现在哥哥照顾她了。”“那是哥哥。他说,‘嘘,别哭!跟着我。现在开始我会照顾你。’”“是的。她现在必须得尊敬哥哥了,因为她的爸爸死了。”人们一遍又一遍地批评或羡慕造型的细节。多数本巴人乐意谈论这种母系制度中关键的兄妹关系。他们以谚语和民间故事来讲述,而且,在日常生活中以特别有感情的语调谈论这层关系。多数祈颂姑仪式强调丈夫养活妻子的责任,但是在这里,女人似乎强调哥哥在妹妹结婚之前和之后,以及婚礼期间,照顾她的永恒责任。有些关于女人模型上的肚脐的猥亵笑话使我想到是否这后面还暗含兄妹乱伦的意思。但本巴人一般把肚脐看作身体上逗乐和猥亵的部位。所以,我不知道我的想法是否正确。

床

靠着墙的第三个模型是三个空的方形。大家说这是床,或“毯子”。这个模型似乎没有吸引人们的注意,尽管女人们开始唱起一首有关裹头巾的纳齐布萨的歌(第23首)。

(一个女人说这个模型代表女孩的床。另一个说这是教女孩知道,即使丈夫没给她毯子或衣服,她也要与他在一起。不管他做什么,她都要在一边看着(ukutamba),不能与她的朋友议论。她还说,过去,如果男人不同意,女人是不能与其离婚的。要是她抱怨,她的外祖母就会说,“好吧,那你就光着身子坐着吧。别离开和你现在在一起的傻子(cipuba cobe)。”)

吸引巫术

在这一天辛苦之后,我惊奇地发现,所有这些图案和模型在完成两个小时之后,只是给受礼人看看,然后就都被打碎破坏了。每一粒种子都被认真地拣出来,和高粱面放在一起以备下一天用。陶泥都被堆在房子外面。纳高西埃最后一个离开房子,为的是往房顶上插一些巫术树叶。“这是巫术(bwanga)。把它们放在那儿就会有很多来访者,每个人都会说这的确是次很好的祈颂姑。”

别人都已精疲力尽,回自己家了。

第十天

几内亚鸡

第二天也是同样累人。做了一个有整个房子那么大的星星图案,上面有颜色和种子装饰。这被说成是几内亚鸡图案(amakanga),似乎与农业生殖有关,与(边码)第71页所描述的几内亚鸡舞一样。

(“这是提醒女孩别忘了她的锄把,她需要继续为别人提供食物”,我的一个最好的信息提供者说。几内亚鸡也是一个性象征(见(边码)第81页)。)

这些带有很多细节的模型在夜里都被清理了。断断续续的鼓声和跳舞持续到很晚。

第十一天

吃节日粥(bwali bwa ukuangala)

快到中午时,我被叫到一个女孩的母亲的房里,看到火上有个极大的锅,装满了水。准备做的是普通的粥,但这次做饭是仪式行为。纳高西埃先是在房里到处跳舞,然后把勺子递给女孩的一个亲戚。粥做好后,女孩的外祖母被叫进来负责盛粥,并把圣物藏到里面。她像平常那样,盛了一大搪瓷盆的粥,中间放了一小团做熟的饭,里面有日常用的圣物(烟草、盐、珠子、肉、红颜料,还有一小块石灰)。这盆粥又用种子和红色装饰后,再被端到祈颂姑房里。第二个女孩的母亲已经准备了一个类似的小碗,边等着边与身边的人兴致勃勃地聊天。

这一天是祭献和受礼的日子:从女孩的母亲到几个纳齐布萨;从年轻的纳齐布萨到年长的;从受过礼的女人到正在受礼的女孩。这是仪式性展示个人的责任和长幼顺序(本巴人的说法是mucinci)。年轻的助手头顶着粥碗跳起舞来,同时,受礼的女孩被推着往后爬,伴着“进房子”歌(第15首)。粥碗被仪式性地反复盖上和揭开,伴随着欢呼声。女孩的父系亲戚接过碗来,按长幼顺序献给在场的人。然后再把碗放在女孩的头上,让她们绕圈跳舞,向在场的纳齐布萨们表达敬意。

之后是唱歌游戏。女孩的两个年长的父系亲戚绕着一个小凳子假装互相追逐,伴着歌;纳高西埃在一边训斥他们,“别坐在凳子上”(第26首)。这被说成是本巴人的驱赶下葬人(shimwalule)的习俗。这个专门负责下葬的人在按照要求埋葬了最高酋长齐狄姆库鲁以后被赶下座位。[26]

这两个年长的女人接着假装在碗里用鱼叉抓鱼。这被说成是,“女孩背着婆婆藏食物,并让自己的朋友保密。”

纳高西埃拿起一个碗,假装碗很沉重。女人们唱起了一首有关蝙蝠的歌(第25首),表现的是一个女人在黑暗中找情人。她们也唱了另外一首关于鹰的歌(第26首),表现的是毫无礼节地扑向食物——女孩不该这样做的。[27]

两个女孩被要求碰到每个碗,然后有一个女人用嘴叼起每个盖子,依年长顺序交给老人。最老的姑姑,纳西坦波(见(边码)第62页)给每个女孩盛一点粥,然后又拿回来。她又把一点粥藏在房顶。

隐藏的圣物现在要展示给在场的人了。纳西坦波,也是在场最老的人,代表其中一个女孩家族的父系亲戚,手里拿着包裹着小象征物的饭团,跳起舞来。两个女孩被要求站在墙边自己的图案下面,父系亲戚在她们身边一边站一个,从她们面前传递饭团。这是为了让她们有吃饭的自由,或者说,这是解除对女孩的食物禁忌。

在场的女人开始唱歌,是表示洗丈夫的手(见(边码)第202页),但实际洗的是女孩的手。姑姑这时跳到她们前面,假装向女孩展示隐藏的圣物,同时也假装与不让她这样做的纳高西埃厮打着。

这样看似没完没了的献礼还礼过程,突然在一个戏剧性时刻停止了,让感到极其乏味的看客也为之一惊。女人们唱起了一首旋律很不一样的歌(第41首):

齐巴拉!齐巴拉!

快来洗手!

你这个无知的东西,

快去打水,(https://www.daowen.com)

齐巴拉!齐巴拉!

一个年轻的纳齐布萨跳得极其有生机和魅力,按照座位顺序,似乎在弯腰给每个人手上倒水。她假装把每个人面前的地面用白石灰抹白,深深弯下腰,拍手,以示顺从。

整个人群立刻被激发得兴奋起来。她们小声回答我的问题说,“这是表敬意!”这是她们向丈夫表敬意的方式。这样他才知道她被教得如何。要是一个女人不知道怎么洗丈夫的手,他会说,“她不是女人。她像是还没有被跳过舞的人!”(Canakashi!Cabanga bashicindile!)

紧张气氛似乎解除了。仪式结束了。粥被严格地分给大家,每家都有应得的一份。虽然有人议论碗的大小,但马上都恢复到正常生活状态。

傍晚,跳舞又开始了。更晚些时候,又一次开始逗女孩。一个女孩马上就哭了,反倒获得一片掌声。另一个始终比较拘谨保守。一个女人对我说,“我们不能放过她!必须继续想办法教教她”。

第十二天

这一天很平淡。纳高西埃声称她受到了侮辱,去到自己的田里收割庄稼了。其实她有足够吃的,住在她房子边的人都知道。但是,亲戚们没有给她带来足够的“表敬意的饭”。“她们轻视我”,她嘟囔着。[28]

傍晚,各种陶器都堆在木柴上,上面撒着具有巫术力量的姆弗古(mufungu)树叶,然后点火烧这些陶器。

第十三天

这又是平静的一天。早上,纳高西埃和助手去查看那些还在冒烟的灰中的陶器。

做蛇的模型

下午,在房子里,一个新的陶泥模型做出来了,是一个巨大的蛇(yongolo)。陶泥蛇被抹得很光滑,盘蜷着占据了整个地面,尾巴搭在墙边的炉架上,头在另一面的墙上。这也是件重体力活,花费了两三个钟头。房外有人在摔打陶泥,有人取出葫芦和豆种,然后细心地把种子放在盘踞的蛇身上。女人们都聚精会神,有种争分夺秒的气氛,丝毫没有偷工减料的意思。

(女人们都不愿意说这个象征物的意义。“就是条蛇”,好几个人不耐烦地说。还有一个人补充说,“这是教她不要骗她的丈夫。”问到纳高西埃,她有点难堪地低下头说,“是的,这是个男人的符号”。)[29]

做傻子的模型

靠近房门口,两个年轻的助手在做另外一个人的模型。这是个蹲着的、有点圆形的女人形象,相对有点特色。它马上被看到的人连尖叫带大笑地认出来了,都知道这是傻子(cipuba)。这是个很难翻译的词。意思是说一个人或是天生傻,或只是笨拙,意识不到文明生活的细致,也可能是意识不到她的社会责任,或是太懒不愿意去做该做的事。在这个场合,有个人告诉我,“那就是说她是个只知道懒坐在那里的女人。”这个人模仿一个坐歪了的人,然后倒在地上。“她就是不去做她被要求做的——所有的活儿。她就会对丈夫说‘不’。她不给客人拿食物,不去打水,也不打扫房间!她就长这个样子”。还有一个女人模仿,坐在那里抱着肩膀,低着头。这些都是女人们非常主动地说的,还带着对这个形象的逗乐的评语。一个纳齐布萨小声对我说,“还有,这是个不会做事的女人,还没被教。她会让男人看到经血”。她又用很可怕的假嗓子说,“她就是不想费心做任何事。”这个形象代表了还没有受礼的女人,还没被教会女人做事的方法,也代表了一个懒惰的妻子,忘了曾学到的东西。

大约七点,所有的模型又都被彻底毁掉,陶泥又被堆放到屋外,留着下一天用。

第十四天

抹白巫术(ukuya kum pemba)

中午饭过后,鼓声响起了,村里的女人都聚到祈颂姑房外。我们三三两两地走向河边,站在岸边松软的黑泥上。纳高西埃含了一口浑浊的水,然后喷向空中。大家都拍手欢呼。

(这个礼仪似乎很有意义,因为表演者很严肃专心,但我无法完全阐释其意思。有人告诉我这是教女孩在她喝过水后不要再装口渴。将唾液喷到空中是本巴人常用的祈求祖先祝福的方法。)[30]

接着,在泥地里清理出一块地方,挖了一个坑。纳高西埃用双肘支撑将身体在上面保持平衡,然后前前后后地在泥坑上晃动身体。

旁边的女人唱道:

“按照上帝的法子

我们模仿着母亲。”(第27首)

(这个礼仪的细节对我来说不是很清楚。纳高西埃解释说,她在泥坑上晃动是“模仿生下我们的妈妈”,并暗示她在再现分娩的动作。她也说这是在教女孩在月经期如何在河里洗澡,就是说,如何与别人分开,不致污染了河流。P.B.M.提到同时唱的歌,说那意思是,“有时我们不按照上帝(Lesa)的,而是按照妈妈的做法来做”。这似乎是一种基督教的解释,但也暗示了传承传统和传宗接代的意思。A.C.写道,“我们的责任是跟随上帝,向过去传给我们东西的人那样把东西传下去。我们像你妈妈想要的那样让你成为一个妈妈。”)

受礼的女孩接着被拉到前面,腰上系着小裙子。她们被推进泥坑,浑身都是泥水。然后她们被清洗干净,用白石灰把身体和脸抹白。白色石灰水是用草把当刷子,极认真地刷到身上的。女孩的头上被放了一块十字形的黑泥,上面有常用的南瓜籽和红颜料装饰。她们的头随后用布盖住,眼睛向下,明显感到尴尬,直到走回村落。女人们唱道:

“我们找到了菜园里的狮子,告诉了大家,

猎人还没有忘记。”(第28首)[31]

她们随后把受礼的女孩围起来,开始一遍又一遍地唱那首有关白鹭的歌(第48首),跳着舞簇拥着回到村子。

当我们路过各家的房子时,坐在门前的男人们假装低下目光。

我们都聚在祈颂姑房里,开始唱歌,依长幼顺序向纳齐布萨献物表示敬意。所有在场的亲戚都被抹上白色。然后把受礼的女孩领到村落头人的家;头人向她们“吐出精灵的祝福”(ukupala amate)。

(这个礼仪的名称直接的意思是“准备去抹白”。女人们似乎觉得这个礼仪相当浪漫有趣。整个过程中,她们谈论受礼人的那种感伤情调,很像英国的女人在婚礼上谈论新娘之美。“我们让女孩白了。我们让她们漂亮了。”“我们让她们像白鹭一样白。”“是的,她们现在没有血污了,白了。”“现在好了。那东西以前是红的。”)

抹白巫术似乎标志着仪式的特定阶段。这是从经血中净化的礼仪,也是一种美化巫术。随后是第二次呼唤祖灵的祝福。

第十五天

做住房和屏风的模型

纳高西埃和几个助手在接近中午时,去丛林里找回来一些较大的树枝。中午过后,我看到她们很吃力地用五个粗树干搭起了草棚。这种草棚在本巴地区的村落很常见。桩子和棚顶都抹上了泥,上面还有不明显的豆子、南瓜籽、红檀颜料和白面粉。棚顶上插着一根木棍,尖头磨光了,像根羽毛(ngala)。整个棍子像条蛇,或像个男人的房子,或像一个专门在酋长的村落由战士领头建的房子(nchenie)。这是个防御保护的地方,是战士们晚上聚集过夜的地方。

(这个象征意义很不清楚;不只是我,那些参与建造这个棚子的女人也显然不知道。大家说这是个安全的地方,也是个闲待着的地方(ukuangala),或休息的地方。一个女人说,这是教女孩以后别再坐在村子的广场上。作为已婚的女人,她该待的地方是房子里。另外一个女人含糊地说,棚顶上的月牙形很像过去的纳齐布萨头上戴的羽毛。这也成为一个令人好奇的例子:费了极大力气做成的东西,但大家对其象征意义没什么兴趣。)

同时,另外一批女人在做一个有四尺高的屏风,上面都是用陶泥装饰的东西。墙上有个小窗户,中心插了一根羽毛。

(此物的象征意义也是很复杂的。这个屏风(lubondo)被视为新郎为新娘建的房子的一面墙。中间突出的地方被叫作肚脐;人们用一种诡秘的口气议论它。本巴人总是把肚脐看作身体上相对有乐趣又有点神秘的部位。一个女人用有点害羞但又自以为是的口吻说,“对,这是教女孩忍让她的丈夫——他想跟她睡觉时他就能。”)

不知道在场的人是否都知道这些圣物特有的局内人(esoteric)的意义,但房子里的气氛是相当快乐的,犹如英国的孩子们过圣诞节。晚上,受礼女孩和她的父母近亲都聚在房子里,围着棚子和屏风玩着各种热闹的游戏。有的躲在屏风后,咯咯笑或大喊大叫;有的围着棚子跳舞,还有的用衣服包当球在玩。大家都玩得其乐无穷,特别没耐性“解释”她们在做什么。“我们就是照老样子做”,一个女孩平淡地说,一边微笑着准备接一个同伴正要扔给她的球。

这类游戏持续到晚上九点左右。之后,纳高西埃、几个纳齐布萨,还有一两个助手围着村子一圈一圈地走,踩着祈颂姑的鼓点节奏,直到深夜。她说,鼓声会告诉人们这个仪式有多么重要。

第十六天

这是平静的一天。年长的女人早上都去收集米面为随后在临村举行的庆祝做准备。下午,烧过的陶器被用红、黑和白色装饰起来。有些过去被藏起来专门用于祈颂姑仪式的陶器也拿出来再装饰一番。整个夜晚,房子里都在跳舞。棚子和屏风已经被拆除了。

第十七天

第二次林地仪式

带女孩出门(ukubafumya panse)。

这天一开始就是一番讨论,进进出出。我被告知这是带女孩出门的日子。我有种很肯定的感觉,这是整个仪式进程中一个新的重要阶段。我们要一起去到丛林中的姆维格奈树那里,[32]但年长的女人们为了哪棵树最适合而争吵起来。另外一些人聚在祈颂姑房里,两个受礼女孩这时看起来很高兴,衣服盖住胸部,像成年的本巴女人平时那样。可是,安静是短暂的。纳高西埃马上就看出她们和别人一样了。“把衣服放在胸下”,她不耐烦地喊道,“你以为你们是谁?有地位的人?”

女人们似乎有些厌烦;有的在继续争吵该带什么圣物到丛林里去——一个搪瓷碗,里面装着日常用品象征物:盐、烟草、白灰石、红颜料和珠子;一个大口篮子,装满了花生;两个陶器:一个像罐,一个像盖子,但被视为菜园的垄背(mputa)和菜园(amabala)(参见(边码)第96页)。一个小女孩抱着一个装满啤酒的小葫芦,不断用手指抠着旁边的糖浆吃,尽管不断被训斥制止着。有一两次她们刚出发又返回来了,因为有人忘了带上需要的斧子和锄把。事实上,我感到当时的气氛不热烈,人们有点消沉;或是因为大家都累了,或是因为她们感到仪式快结束了,或是这个礼仪没有什么大的意义。

敬拜姆维格奈(mwegne)树

有个年长的女人在路上砍了一根姆维格奈树的嫩枝。我们都聚在一棵姆维格奈树下。接着是一个“敬拜圣物”的礼仪,在祈颂姑中有多次重复。装着圣物的容器被司仪盖上又摘下。给纳齐布萨们的礼物,也是这样按照年长顺序依次敬献的。这次祈颂姑的特点就是,每个被触摸过的东西都是用嘴,而不是手来放置。纳高西埃用嘴从树下叼起草,吐在圣物上。她用嘴把红颜料吐在树根周围。她用嘴叼起锄头,在树下清理出一块地方,只是在最后需要更干净地清理出这块地方时才用了手。整个礼仪过程中,鼓声不断,女人们唱着(第14首):

“捡起你的东西,

用嘴捡起来。”[33]

在圣物被一个个献给年长女人时,她们又唱起曾唱过的歌:

“腋窝总是没有肩膀高。”

每个人似乎都在中午炎热的太阳下感到相当疲倦。纳高西埃竭尽她的权威以便让大家保持兴致。她训斥大家忘了一个象征物:白石灰。“跳祈颂姑可不是开玩笑”,她说。她继续与没有兴致的同伴唱着,露出有点愤怒的样子,似乎也着急做完这冗长的事,但又不能省过任何一步。

(这部分仪式被大家说成是敬拜姆维格奈树。读者会记得,代表生殖力的姆素库(musuku)树,也是用同样方法在第一次丛林仪式中被敬拜的(见(边码)第70页)。姆维格奈是另外一种雌性树,明显代表了女人柔顺的一面。而姆轮布佤(mulombwa)是一种硬木树,有一种红色树汁,代表男性,狮子,有时代表酋长。

用嘴叼起来各种东西被说成是对姆维格奈树表达敬意,并被大家带着恭敬的言辞说成是因为这些东西不寻常。有个女人说,女孩必须学会做不寻常的事。)

喝啤酒

纳高西埃在树下挖了一个小洞,然后把小葫芦里的啤酒倒进去。黏土渗不进去,啤酒和沫与地面一样高了。纳高西埃把红颜料粉、小白珠子和白色陶土撒在上面。她还是有些生气,停下来训斥助手,问道,“谁在来的路上把这啤酒喝了?”这可是严肃的事,不像在非仪式时那样为了乐趣可以随便喝一口。不过,她继续着手头的礼仪,没去澄清谁喝啤酒的事。她躺在洞边,背朝下,两肘支撑着,随着鼓点上下跳动着,直到找到合适的位置。然后,她把头侧面低下,靠近洞边,用舌头舔些啤酒,先从右边,然后是左边。接着是几个年长的纳齐布萨,最后是所有的助手,都照她的样子来做。每个人都对纳高西埃和我做了一次正式表达敬意和顺从的动作。这是个很难的动作。每个完成动作后喝到啤酒的女人都得到欢呼和拍手,还有歌:

“我不该回答你

我不该回答你,没用的人。”【原注:事后本巴人的阐释(A.C.):“喝过酒后别说话。”】

两个受礼的女孩也最后从洞里喝到啤酒,但她们是在许多劝告和喊叫之下完成的。大家此时开始显出有了乐趣,每个人嘴边的啤酒沫被视为是尤其好笑的事。

最后,还有一个“敬拜圣物”的礼仪。纳高西埃拿出陶器象征物,往上面挂珠子。然后仪式性地依年长顺序献给大家,独自唱起以前唱过的歌,“腋窝总是没有肩膀高”。

女人们欢呼着向她祝贺,唱了一首歌颂酋长的老歌:

Mpuba musumba!

Kwewa!Kwewa!

并使用这次祈颂姑仪式期间给她的昵称“瓦西埃”(Washishye)问候她。“你被拒绝给食物了”——指的是仪式期间一个女孩的母亲那次小气地给了不够的食物。

这次礼仪的象征意义对我来说还是不清楚。制作和分配啤酒是已婚女人的最重要责任之一,很自然,女孩未来的这部分责任要在仪式中被模仿出来。她们告诉我,这是教新娘要在家藏一葫芦啤酒,等客人走后给丈夫喝。另一个女人说,这是教女孩顺从丈夫(ukunakila)。这层意思可能和敬拜姆维格奈树的柔顺有关。有关做啤酒和种地的联系,在本巴人的日常用语中很明显。敬献的陶器象征物被叫作“垄背”,这也许可以被阐释为是让新娘自由地开垦自己的菜地,这样就可以做啤酒了。垄背也象征女人被丈夫拥有和“开垦”(第44首)。

准备跳圈(mupeto)

两个受礼的女孩被派去和几个助手一起取回一段雄性树姆轮布佤的树枝。她们回来时在肩上扛着这根树枝,又被指使跪下,这样就让她们眼睛向下,显得谦虚(见插图),同时,年长的女人向树枝仪式性地献上不同的圣物。

然后,把这根树枝插在地里,弯成半圆形;同时,那个雌性姆维格奈树枝被交叉放在上面,角度正好形成两个圆圈。这被叫作“圈”。这时,每个人都精神起来了,情绪高昂,尽管已经是差不多一点钟,都还没吃一顿正经饭。姆轮布佤树枝很脆,断了。可是大家耐心等了一个小时,直到又在丛林找回了一根。等的时候也兴致勃勃,不断谈笑这个那个。最后“圈”做好了,但先是试验用了一下,看女孩是否能顺利过去。

猎狮人的凯旋回村

同时,纳高西埃和助手去从第三棵树上找来一个大树枝。这种树叫卡布巴(kabumba),代表狮子,也在仪式上一直被指为狮子。两个女孩又跪下,肩扛着这根树枝,别的女人又一个一个地向它献圣物,不停地唱着歌,敲着鼓,跳着舞。最后,纳高西埃跳到前面,挥舞着系着树叶的斧头,就像过去在酋长的庭院为猎获的狮子和猎狮手举行的净化礼仪那样。这次独舞的效果犹如闪电,人群立刻爆发出叫喊,跟着跳起舞来,也唱起有名的歌:

Kakoshi!sompa!Cilipi!Cilipi!

这首歌过去是由猎狮手唱的,或是由因为冒犯而被放逐后又得到宽恕回到村里的人向酋长唱的歌。

第二次丛林仪式。纳高西埃把啤酒和红粉放进洞里。(注意前面代表菜地垄背的圣物)(第44首和45首歌)。

一个女孩在准备倒着仰头喝洞里的啤酒(参见边码第94页)。

两个女孩扛着代表男性的姆轮布佤树枝。上面装饰着白色珠子(参见边码第95页)。

两个女孩找到卡布巴树干,代表狮子(参见边码第96页)。

回到村落的一路上气氛热烈。每个受礼女孩各拿一个“圈”。两人肩上扛着由大树枝象征的狮子。纳高西埃和几个年长的纳齐布萨舞弄着斧子和锄把,一路连喊带跑。在村口,女孩被用黑布包起来,其他人排成队走。年长的女人和我都被抹上红颜料和蓖麻油。烈日下,油和颜料融在一起,整个脸都变得猩红色,可能都显得粗野怪异。事实上,几个受过基督教教育的年轻女人开始感到不自在,拒绝被抹成那样。女人们绕着头人的房子走了三圈,不断唱猎狮归来的歌。

头人的妻子出来向大家献花生,给女孩的亲戚一些小镯子和别的小礼物。兴奋的气氛也像来的那样突然就没了。大家都累了,饿了,所以也没情绪了,接着就散去了。

(这一礼仪的象征意义很复杂。狮子象征男性,当然是代表新郎。一个女人说,向卡布巴树表敬意就是向男人表敬意。杀死狮子的人被恭贺,被抹上红颜色。他们被改变形象,在酋长面前唱猎狮手的歌,以防狮子的精灵“回来”。盲人唱同样的歌,表明他没有痛苦怨恨,他的精灵不会“回来”。所以,这个礼仪似乎代表新郎像狮子一样回来,但也暗示祈颂姑的危险,还有血和红色的联系。女人们被祝贺,因为危险过去了。她们绕着头人(或酋长)的房子,唱那些从危险中过来的人才唱的歌。)

种植圣物(ukushimpe mbusa)和最后一跳(ukushimpa umupeto)

大约三点,年长的女人们到河边去布置树枝圈;雄性和雌性相交的两个树枝圈。她们把上面用陶泥盖住,再装饰上种子和红颜料。一个有四英寸直径的泥球被放在房子上面,这样整个结构有四尺五寸高。大家在河边摆好,准备最后的一跳。两个女孩都从一个方向跳过去了。接着,她们又被要求从另外一个方向跳。这次,有一个女孩两次没跳过去。这显然是很可怕的事。她的母亲看起来很生气,用树枝打她的腿。女孩也吓得发呆,不会动了。大家向她喊叫,给她出主意。“你这个懒丫头!”往上看,别看圈。”你让我们丢脸。”“跳啊!快跳啊。”女孩这时开始哭了,哭得可怜,但是,在她母亲最后在她腿上抽打一下后,她极努力地跑起来,跳了过去。大家全都如释重负,松了口气,爆发出欢呼声。两个女孩都被母亲背起来,带着胜利的眼泪。几个纳齐布萨得从“圈”下爬过去。两个女孩也被推到“圈”下面,先从一个方向,然后从另一个方向钻过。一个女孩的母亲把一个镯子挂在“圈”上。接着,两个女孩把整个架子从地上拔出来,抬到河边,扔进水里。场面很活跃。大家激烈地议论该由谁抬女孩,是外祖母还是祖母。定下来后,女孩被抬回到村里。

(这次跳圈被大家说成是让女孩长大的礼仪(ukubakushya)。)

做狮子的模型

助手没能有一点休息,马上回到祈颂姑房,开始做陶器。鼓声一直不断,可大家都累了。一个小女孩偷偷去找吃的,被训斥调皮不听话。有些年长的人也悄悄散开了。

几个女人努力地用从丛林里抬回的卡布巴树枝做狮子。用四个有叉的树枝支撑,一头放上用泥做的很有生机的狮子头,嘴用红颜料抹红了,牙是用南瓜籽做的。头上又用草盖上,看起来像狮子头上的毛,爪子都嵌上种子。整个形象很逼真,是所有形象中最写实的。

接着,把前一天用的棚顶又拿来靠墙做了一个新的棚,并用新的豆子嵌在支柱上。这活儿一直干到五点左右,多数人都散开了。纳齐布萨一个人留在那里,把所有的陶器都重新刷上颜色,为最后的礼仪做准备。

最后一个夜晚的一系列礼仪

蒙眼的新郎的到来

晚上八点左右,我们被叫到祈颂姑房里。炉子里烧着大火,三大锅水已经滚开了,就准备时间一到往啤酒上倒,然后大家就可以喝了。房里极热,里面挤了有二三十人,中间有一小块跳舞的空地。每个人都显得很疲倦、烦躁,有种随时因为一点小事就大吵的架势。但有一种兴奋的气氛,我感觉仪式的高潮要到来了。[34]鼓声和歌声一夜没停,直到凌晨,陪伴着每个礼仪。我提到的每首歌都被唱了一遍又一遍,以至于几乎没有安静的时候。鼓是接力式的,年轻的女人轮着敲。

晚上,又是以假新郎的到场开始了。他们被挡住眼睛,用手摸着门边房檐进来。他们唱着:

“我在黑暗中摸索

我生病了。”(第30首)[35]

大家爆发出笑声。“来了,瞎子来了!新郎来了。”

(女人们对我解释说,女新郎是假装的,假装新郎看不到要送给新娘的圣物。“这是因为他们来到了已经在做活儿的房子里了。”)

越过房顶

两个女孩接着被提起来,手抓着屋顶的椽子上,膝盖弯曲在下巴下,来回摆动,这样用屁股把“棚子”都扫到了。这对一个普通英国女孩来说需要有很好的体操技巧,但对本巴女孩明显是不难的动作,她们的臂膀肌肉因为经常磨和捣食物而相当发达。假新郎又重复表演。之后的礼仪是一个女孩的父亲跳舞,向年长的女人表敬意。他轻盈地用经典的小快步跳进房里,激发一阵欢呼,马上又如进来时迅速消失了。

(这个礼仪的象征意义也很复杂,没有一个女人能一致地说清楚。她们对我说这是“房顶的父亲”(shintembo)之礼。意思是,新郎和新娘现在要照顾她们的姻亲,要凭好心,也就是说,不是因为法定责任。)

纳齐布萨的胜利

纳高西埃接着挤到中间跳舞的地方,模仿一个疲倦的女人,打着哈欠,伸着懒腰,可是找不到地方睡觉。一个假新郎仪式性地献给她一块睡觉的席子,她在上面躺下,一遍又一遍地唱道:

“咱们都躺下睡觉吧。”

随后,假新郎给她一块布,她把自己裹起来,唱道:

“打开席子

我们就能睡了

受礼的人说

你把我们裹在了一起。”(第31首)

(女人们悄声对我说,新郎在指使纳齐布萨去把秘密的东西送给新娘。纳齐布萨便告诉新娘必须接受丈夫(ukusumina umwaume)。)[36]

纳高西埃后来离开房子,回来时带了一个大篮子,里面装满了那些为这次仪式费力做的陶器模型。她站在门口,像个胜利者,头上戴着陶制头盔,被叫作“插玉米的头饰”(ngala),腰上围着一块黑布。这个严厉且相当霸道的女人站在门口,又紧张又兴奋。她最了不起的时刻到来了。她唱道:

“狮子的皮

被穿在姆宛巴(Mwamba)的庭院。”(第32首)

(姆宛巴的信使(musolo)过去是穿狮子皮衣服的。纳齐布萨作为酋长的信使而受到尊敬。纳齐布萨穿桦树皮衣服,因为在过去,她主持祈颂姑仪式得到的报酬是这种衣服。)

准备圣物

所有的陶器都被展示出来。漫长的赠献圣物(姆布萨)礼仪开始了。

每个象征物都有相关的歌。这些歌的意思都在附录乙中。每首歌都是先由纳高西埃唱,接着是几个年长的女人,再接下来是两个女孩分别唱。每首歌都有特别的伴唱动作。有些圣物只是仪式性地献给在场的人,有些则有相关的模仿动作配合特定的歌。

这一晚上,有43件不同的圣物献给了女孩。我在附录乙中给出了对30件的阐释,并附有18件的图示。在此,我试图把它们分类,但不是严格的,因为每个象征物都有几种意义,所以,这个分类无疑是相当任意的。

A.日常家用品

石臼(第52首;图示15)。大家模仿捣米。这首歌强调女人提供食物的责任。

水罐(第62首)。模仿地把水罐被依次放在女孩的头上,伴着这首歌,强调女孩给丈夫打水的责任。

炉台石板(第62首)。这是个锥形的模型,代表本巴人过去在蚁丘上用的火台。女孩站在模型上假装把水罐放在火上。

烟袋(第59首)。这是比较简单的对白人用的烟袋的模仿。用来教女孩总也不要懒惰,不要抽烟。

B.农业用品

垄背(第44首;图示7)。这个模型代表了女人耕出的地。这首歌是要人勤奋耕种,也有双重意义,指男人对女人的责任:女人是已经开垦的地,别的男人不应该从这里穿过。

菜地(第45首;图示8)。这个模型是头盔型的碗。在唱这首歌时,碗被参与者来回传递,意思是敦促女孩专心种地,保护好种子,这样在饥荒时就不至于没有食物。这个圣物在丛林中的礼仪中也被用过(见(边码)第95页)。

锄头(第47首;图示10)。纳高西埃拿出一个锄头模型,大约8英寸长,假装耪地,随后两个女孩也照样模仿,别的女人用胳膊模仿耪地的动作。伴唱的歌敦促女孩耕种自己的地,而且还有双层意义:把丈夫比喻为锄头来开垦女孩;女孩也因此被比喻为菜地。

C.丈夫与妻子的责任

镯子(第38首;图示1)。这是一种较大的陶土镯子,抹上白灰,依次被戴在女孩的手上。它代表了婚姻的首次约定金(nsalamu),强调丈夫为妻子提供衣物和其他物品的责任。

珠子项链(第39首;图示2)。在有些仪式上,这个模型有点像蘑菇型,代表了圆锥型的壳。本巴女人戴的三角形贝壳珠子(mpande)就是这样切割出来的。在我所观察的仪式上,这个模型本身就是三角形的珠子,或是挂在女孩的脖子上,或是在一个表演者的手上。歌词表明,“我的珠子在酋长的庭院掉了”,指的是这样一个事实:如果妻子受到不好的待遇,就会跑回到她自己的家。那样,丈夫就必须求她回来,忍受极大羞辱,就好像他在酋长的庭院丢掉了宝贵的东西。

鳄鱼(第45首)。这是个写实的鳄鱼模型,背上露出脊骨,浑身抹上白石灰,并在女人中传递。其意思是针对丈夫的:他被视为鳄鱼,像酋长一样要提供所有的东西。鳄鱼在芦苇中生活,芦苇代表着保护家里神圣的秘密。丈夫也可以像鳄鱼那样,如果妻子欺骗了他,就躺在地上等待她。

傻子(第55首)。这是一个翻过来的碗,放在表演者的头上像个头盔。一个男人要是不照顾妻子,给她提供穿的衣服,就是傻子。

没胳膊的懒人(cilume ca ciboa)(第56首;图示18)。这个形象是一个有大头、有阴茎、没有胳膊的男人。意思是指一个整天在家里待着、挑妻子毛病、什么活也不干的男人。

走路轻快的年轻人(第55首B)。这是一个穿着欧洲衣服、戴帽子的快乐青年。这是个只讲究穿、不干活的人,或是去找锄头支付婚姻彩礼的人。

齐波内姆素巴(第65首)。这是个圆锥型的有小刺的模型。大家说是代表树。这个名字也是传说中的一个酋长的漂亮长妻的名字。丈夫应该看重自己的妻子,视其为最漂亮的女人,就像酋长更喜欢长妻一样。

松萨卡拉莫(第60首)。这也是个圆锥型的有小刺的模型。这首歌告诉女孩不要跟丈夫讲故事,或传谣言,或嚼舌头。

刺猬(第49首;图示12)。这个模型是一块小球形的陶泥,上面插着背骨,两边缠着线,挂在女孩的脖子上。她要随着音乐来回摆动,这样背骨刺可以扎到她的乳房。这被说成是对她在没受礼之前犯过的错的惩罚。歌词告诉她,所有的错都不能隐瞒,都会得到澄清,受到惩罚。

星星(第46首;图示3)。这是个大水罐,口很细,周围都扎出小洞。里面有个点燃的蜡烛,代表星光。歌词是敦促女孩表现出宽恕,哪怕是丈夫虐待她。

戴羽毛的丈夫(第42首;图示5)。这是个菠萝形的花瓶,顶处大约八寸的地方有不规则的洞,插着小刺,画有一半白色一半红色。被放在纳齐布萨的头上。同伴们要唱对丈夫表敬意的歌;丈夫戴着羽毛头饰,像个过去的战士或酋长。在她还戴在头上时,受礼的女孩拿一个小勺(图示4),假装把水倒在丈夫的手上,另一只手擦下面的地。这进一步说明了妻子的责任:在性交后要用仪式罐里的水洗丈夫的手(见(边码)第31页)。

D.对其他亲戚的责任

家族(第46首;图示9)。这是个有把手的小篮子,在手里来回摆动。同时,女孩头上顶着的圣物为“戴羽毛的丈夫”。这个模型表明了女孩对姻亲的责任。她把自己的婚姻戴在头上,也就是在最高的地位:她的家族就悬在她的头上。

E.母亲身份

喂奶的妈妈(第53首;图示16)。这个模型有八英寸高,代表母亲在给两个孩子喂奶,后背还背着两个孩子。歌词是说这个女人给孩子断奶太早,结果一个孩子死了。

孕妇(第54首;图示17)。这个是孕妇形象。相关的歌说她分娩的日子到了。

房子(第51首;图示14)。这是个房子的小模型,用小树枝和泥另外做有一个小门。唱歌的人来回搬它:孩子在哭,因为母亲出去喝啤酒,把他一个人留在了家。

蜈蚣(第64首)。这是个蜈蚣的形象,很像雨天出现的毛毛虫,有着黑背和黄腿。整个模型染成白色。歌词是告诉女孩不该太经常地性交,不然会生出可能死的双胞胎:多胞胎就像有许多腿的蜈蚣。另一种说法是说警告她,在生了双胞胎后,她要做净化礼。

F.一般道德

鬣狗(第64首)。这是个写实的形象,有脊骨。女孩不该像鬣狗那样偷东西。

乌龟(第50首;图示13)。围绕这个模型,纳高西埃和几个纳齐布萨蹲下用脚尖伴着音乐跳上跳下,轮着把头探前探后,一会是好奇的表情,一会是无聊的表情,同时唱着:

“乌龟在家时把头

放在壳里。”

意思是说女孩不该像吝啬女人:吝啬女人在出去串门时窥探别人家的篮子和罐子,并说,“朋友,这里是什么?给我点尝尝。分我点吧。”可当朋友到她家时,她低着头,故意不提家里吃的东西。

G.祈颂姑仪式

有些模型只是指某个礼仪本身。

红头鸟(第63首)是一个身上染成白色,翅膀上点着红色的小鸟。红头鸟有红色的月牙形,所以,模仿的是过去的纳齐布萨头上戴的红羽毛的头巾。

白鹭(第48首;图示11)。嫩树枝上的小鸟。这首歌唱的是女孩的白色和漂亮(见(边码)第88—89页)。

狮子(第56首;见(边码)第129页)。这是个大水罐,上面封口,两边有开口。之所以被叫作狮子,是因为其声音很像狮子的怒吼,从一边吹气,另一边堵上后,就发出那种声音。狮子的象征意义在前面已经有描述。

“给孩子圣物”这个礼仪持续到深夜。鼓声和歌声多少让人感到浑身酸痛。[37]“为什么纳齐布萨不自己唱?”我问一个看起来很疲倦的女人。她似乎对这个愚蠢的问题很惊讶。“当然,每个纳齐布萨都需要自己唱出歌词”,她说。这对我来说是非常有意义的评语,我会在后面的阐释部分再提到。

新郎的到来

当房门打开,爆发出欢呼声时,大家感到的是一阵轻松。“新郎来了!”在此之前,新郎一直是女性亲戚代替的,但在这礼仪的高潮时刻,男受礼人(shicisungu)要出现了,或者说该出现了。事实上,其中的一个女孩已经订了婚,男方离家去矿区打工了。他被他的姐姐代替做假新郎出现在之前的礼仪中。另一个没订婚,但是她的一位姨表哥出场了,因为本巴人重视姨表婚姻。

两个新郎快乐地带着弓箭进来了。在他们面前,他们的两个妹妹在地上爬着,背上捆绑着柴禾。她们唱道:

“你去打柴还没回来

你又去找柴草。”(第33首)

同时,两个受礼的女孩各自靠墙坐在代表她的圆点处。新娘这时装饰得很漂亮,衣服在乳房上处整齐地折挽起来。她们看起来有些拘谨,但不像先前那样迷惑沉默。两个新娘都没抬头看进来的新郎。

两个新郎便唱起一首新歌,在屋里昂首阔步走过,显得文雅庄重,微笑着。他们跳起舞来,唱道:

“我找到了我的猎物;

现在我已刺到了我的肉。”(第34首)

两个新郎各自瞄准各自新娘上方的墙上的圆点。箭在墙上松软的白灰上晃动几下,立住了。每个新郎仪式性地将一只脚踩在新娘的头上,将弓靠在她头上的墙。两个新郎阔步走出房子,同时女人们兴奋地议论着。“看,他射中她了!他伤到她了!他射中标记了。”显然,大家把这视为浪漫的时刻。对我这个陌生人而言,也的确有此感受。这是这天晚上仪式的高潮。两个女孩得到了她们的圣物。秘密也揭开了。她们的丈夫来展示了她们的婚姻。

这个礼仪的结束是以女孩用嘴打开包着的柴禾包为标志。包里面有常用的家用圣物、肉、珠子和红颜料。同样的东西也仪式性地献给了在场的几位纳齐布萨,还有一个女孩的外祖父,他是特意被请来的。

这时,大约夜里一点半了。兴奋的气氛开始消失了。争吵和喊叫开始了,也开始喝啤酒了。房子里冒出的烟很浓。女人们汗流浃背。两个女孩精疲力尽地倒在地上。不过,鼓声和歌声断断续续一夜没停。我在大约两点半溜出了房子,无法再记录任何东西了。大伙都还在房子里,等待着黎明。

第十八天

黎明的公鸡(nkoko ya ncela)

刚过四点,我被叫醒了。公鸡叫第一遍了。这也是到了最后的杀鸡礼的信号。两只鸡被绑起来,头朝地。鼓声急了起来,两个女孩也跳起舞来,坐下站起来,坐下站起来,每次用头碰到鸡的头。这被视为一个重要的礼仪。“看看,要是她不能杀死鸡,我们就知道她还没长大。我们该叫她“没受过礼的人”(citongo)。用这样的方法杀死鸡需要很长时间。

等到鸡的头和脖子有些破了,不再扑动了,女孩便把鸡毛拔下来,放在火里烧焦,然后放在水里煮。这是本巴人平常做鸡的方法。

这时,村里的每只公鸡都高声叫起来了。女人们这才涌出闷热和满是烟雾的房子,走进一年中冷季的清晨。每个人都喝醉了,都兴高采烈。村里晃动着粗野的人,犹如色狼得胜,大笑大唱:

“公鸡先生

在你来的时候,已经走了,

咱们来玩玩吧。”(第36首)

唱词有着朗朗上口的节奏。鼓声跟在大笑的人群后面。几个男人回到自己的房门,困得睁不开眼睛。他们看起来很不高兴的样子,就像被兴奋的他人从睡梦中叫醒一样。终于,吵闹声消失了。只有最老的纳齐布萨一个人还绕着菜地,用嘶哑的嗓音唱着:

“你和祈颂姑孩子睡觉了,

你和狮子睡觉了。”(第37首)

共餐吃鸡

大约十一点,我们又都被叫进祈颂姑房。一大锅粥做好了,要和鸡一起吃。一个女孩的祖母负责安排。她假装给每人一勺粥,然后又拿回来。接着是一个本巴普通的解禁礼(ukulishya):那些经历过仪式,或遵循禁忌的人现在可以随便和村里所有的人一起吃饭了。这样的人不能自己用手触摸食物。他们必须经过仪式才可以。此时,纳高西埃用粥碰了女孩的嘴唇,然后做了一个大饭团,每个女孩必须吞下去。这样,她们就可以随便和别人吃东西了,再次回到村里的普通生活之中。

那锅粥后来被分成三份给年长的人、孩子以及那些纳齐布萨们。纳高西埃小心地挑出两个鸡翅,一个女孩一个。余下的炖鸡分给在场的25到30个女人,成为她们口中的美味。

女孩的沐浴

两个女孩之后被带到河边去进行仪式性沐浴。这也是本巴各种仪式之后的一个礼仪。村里一定还藏有一些啤酒,因为一些年长女人似乎快乐地喝醉了。她们在泥里一个一个地跳着喝醉酒的独舞,在河边唱道:

“我们已经把水罐装满了。”

她们把草编的手镯戴在女孩的胳膊上,告诉她们这是丈夫以后会给她的很多东西之一。

第十九天

第二天早上大约五点,我被帐篷外轻轻的拍手声叫醒。我打开门帘,看到跪在地上的两个受礼的女孩,洗得干干净净,剪过毛发,头上戴着洁白闪亮的新手帕。她们仍很谦卑,表现得顺从,眼睛看着地,但她们很快回答我的问题,带着羞涩和微笑,带着本巴女孩该有的礼貌。她们的脸色第一次显出活泼生机。事实上,当我想起那些在几个星期里被戏谑推搡、浑身脏兮兮、充满惊恐和疲倦的孩子,再对比她们经过祈颂姑礼仪后成为娴静害羞的新娘时,我对“过渡礼仪”一词开始有了新的理解。她们是来要小礼物的。随后,我看到她们挨家挨户在门口跪下,谦卑地拍手。“她们在向所有的年长的人表示顺从”,这是纳高西埃骄傲的评语。“她们在表示愿意和我们一起干活。”

第二十三天

祝贺礼(ukushikula)

本巴的各种过渡礼仪之后,都要举行解除禁忌后方可以随便吃东西的礼仪(kulishya),也同样常常伴随着祝贺礼,或向全村的展示礼。祈颂姑受礼人、婚礼后的新娘、成功得到新的头人地位的酋长都要遵从这一礼仪。改变地位的人被带出房子,坐在外面的一块新席子上,被沐浴,抹上油,通常要剃毛发,穿新衣,默默坐在村人面前。大家依长幼顺序来到面前,将一些小礼物扔到席子上,对这个有了新身份的人在过去犯过的错误表示斥责。这就是祝贺礼。

此时,两个新受过礼的女孩坐在席子上,旁边是真的或假的丈夫。她们的族人来到她们面前,向她们大声喊家训,一边往她们脚边的小篮子里扔小镯子或硬币。所有的东西都由纳高西埃收起来,分给她的几个助手。祈颂姑仪式结束了。

婚礼仪式

婚礼应该紧接着祈颂姑礼。婚礼包括:把新娘抬到她的丈夫家,以新郎从房门里扔出燃烧的草为达到完美,最后是仪式性地送给一对新人“结婚罐”。当女孩的父亲送给新郎一张弓,要他保护她的名誉时,还有进一步的祝贺礼。这两个女孩都没有举行婚礼仪式,因为一个女孩没订婚,一个女孩的新郎在外地矿区。