推论出的态度

除了从当地人的角度区分出祈颂姑的主要功能之外,我也试图推论出她们对仪式不同部分的态度。我所借助的方法是,关注她们在直白口述中的强调口气,观察表演者在不同场合所表现出的紧张关系,也分析她们对于不同的仪式部分所付出的时间与精力的多少。当然,这样的信息并不能准确反映相关人士的情感。在具体的礼仪上,因为实际考虑和个体差异,相关的强调程度是不一样的。一次仪式的某个司仪对某种象征行为形式的兴趣,不一定说明她的同伴也有同样的兴趣。只有经过问卷调查,选择恰当的代表人物,才可能肯定地说“本巴人所认为的”是什么。

但是,哪怕只是为了对解决在田野环境下研究仪式的困难有所启示,我们也值得沿着这些思路去探索一些问题。

我在目睹祈颂姑之前所得到的有关该仪式的描述,与我实际所观察到的差距极大。过去的描述省略了大量细节,与我所见到的礼仪顺序都对不上。即使是我所见到的与我在刚到田野时所读到的,或是在我亲历过后,那些纳齐布萨所讲述的之间也无法对应。

当然,如此多的礼仪细节在没有文字记录的复述中,对任何人而言很难都记住。所以,毫不奇怪,那些最愿意提供信息的人也会有混淆的时候,并会倾向于只讲容易描述的部分,或是有可能让询问者高兴的部分。而我的信息提供者又多数是女性。许多有经验的本巴男人能将事情按照欧洲人的想法做出分类,或是因为他们去过欧洲人办的学校,或是为欧洲人当职员或翻译,但多数女人没有经过这样的脑力练习。

还有必要注意到,原始社会的仪式顺序,不能指望像欧洲宗教仪式的顺序那样规范。有些礼仪有着先后逻辑关系,本巴人不会去想到改变;有些依外界原因而定,如特定时候是否有足够的食物。一个满足于所见到的两个礼仪的巫术关系,并相信这是加入某群体的必然“阶段”的田野工作者,一定会吃惊地发现有这样一些议论,“当然,我们那天不能那样做,因为某某的粮食歉收,不能做啤酒,那天她也找不到粮食”。

我到达当地的最初几个月所听到的大多是这样的:“哦,她们把女孩带到丛林。然后女孩跳过一个树枝圈。然后她被姑姑背回到村子,她外婆和家人给纳齐布萨支付报酬——(停顿)——她们做很多啤酒……富裕的人给女儿做很多啤酒。然后,新郎夜里带着弓箭来。他射中墙上的记号。女人都拍手,大喊,‘他射中了’。然后她们给女孩圣物姆布萨。她身上抹油,坐在席子上,她们往她怀里扔手镯。纳齐布萨拿走这些东西。”有意思的是,纳高西埃在最早见到我时就这样说。她是我所参与的仪式的司仪纳齐布萨。但她也可能完全有另外一种说法。

透过许多相似的述说,我注意到,所有的说法都包括跳树枝圈和在最后的夜里射中目标。有些提到用嘴咬住水虫。都提到最后的公开祝贺礼仪。多数都提到对女孩的教导。但是,没有一个提到模仿种地或逗女孩。很难说是否是信息提供者对事件做了选择,因为这些都根本不是秘密。也许因为她们感到这些一点也不会让欧洲人吃惊。本巴人觉得欧洲人对于与性有关的事都有好奇和无法描述的想法,对进攻性行为都持批评性看法,如伤到身体的行为、打人,或戏弄人。(https://www.daowen.com)

而欧洲人的叙述,如我所提到的,倾向于或是强调礼仪的怪异,或是其教育功能。有个传教士说,“女孩被关起来四个星期。这期间,只能由没成熟的女孩给她送食物。这整个期间,她得到的都是有关性的指示。然后她们把她带到丛林里给予更多的指示。外婆把她从丛林里背回来,而她必须从水池的水面上抓住水虫。女孩和她的新郎在河里被洗浴,然后两个人穿上新衣服在村里露面。岳丈给女婿一套弓箭,告诉他要保护她不受到通奸者的伤害。”

我所得到的最完整且还没有发表过的记述,是来自已故的麦克民教父。他提到了许多我亲眼见到过的场面,而且还有额外的一个礼仪形式:男人的弓箭被拿到丛林中,放在被倒过啤酒的树根上。这不可能是当地的一个礼仪变异,因为齐桑德村(Cisonde)是距离麦克民教父住的鲁布瓦村(Lubwa)很近的村子,但是,这个礼仪给人的深刻印象是它与本巴的象征模式的兼容性,以及他们对弓的态度。麦克民对于宴请和食物交换的细节记录比我所做的更详尽,但是没有提到跳圈或狮子礼仪。

概括来讲,从本巴人给一个人类学家的随便的表述中可以看出,她们强调的是行为的戏剧性和公开性,例如,最后一次的跳圈和祈颂姑结束时的弓箭礼仪。她们也强调食物的交换、啤酒和宴请。她们将秘密的方面省略或一带而过:点燃女孩自己的火、她的净化、她的抹白、陶器人物和其他所用的圣物。这些都作为有价值的评论与其他相关材料做了比较,一并归纳于附录甲。

我曾问自己,本巴的祈颂姑是否比相邻的母系部落的成熟期礼仪更复杂,或者说,我是否得到了本巴仪式的完整信息。在重新阅读了这些文本以后,我可以肯定,答案更可能是后者,而且,如果有更多的目击记录,这些不同部落的仪式之间的相似就会显得更多。

如果从我所观察到的祈颂姑来判断它所展示出的表演者之间的紧张关系,我应该说,从本巴人的眼光看,最关键的时刻是我所描述过的巫术征兆或磨难:亦即跳柴禾堆和那两次跳树枝圈,还有那次女人们差点失败的用磨火棍点火。年长的女人们也在女孩跳着用头杀鸡的时候,大声叫喊。的确,这表明同伴女人对这些时刻的担心和焦虑。这些让我开始感觉到祈颂姑既是一个过渡礼仪,又是一个巫术磨难。仪式的最后一个晚上,向女孩赠送陶器圣物,以及新郎到场,这也是在令人疲倦的一个阶段的活动中所达到的极大感情高潮。女人们相互催促着,为的是将仪式进行到最后一夜,直到村里的公鸡在黎明前发出第一声啼叫。

就仪式所花的时间而言,对圣物姆布萨的准备和呈献可能比别的礼仪所用的时间都多。对于那些陶器圣物,对于在丛林里和家里搜集的圣物的安置、准备和呈献,占去了组织者大量的时间和精力。如我所表述过的,一共有42件陶器圣物。其中的37件是为这次在齐桑德村所举行的祈颂姑特意制作的。另外,还有许多圣物,如盐、烟草,以及树的不同部位。我曾描述了一整天都在祈颂姑房里准备陶器的活动,但还要记住,这漫长的一天的工作成果在同一天结束时都被毁掉了。

除了制作和寻找圣物之外,对于不同女人依年长顺序的呈献,至少对我来说,似乎是祈颂姑仪式最没完没了的一部分,因为这些活动每次都是有最少二十遍地重复唱着同一首相关的歌。在丛林里的模仿礼仪令人感兴趣,但对我来说,它似乎更有公示性,更有因时因地的可变性和自发性。对于在丛林里的这些礼仪,我几乎没有一点“神圣”的感觉。[20]那时的场面充满玩笑、聊天,尽管司仪告诫要认真做活,要严肃些,跳舞也要更卖力些(见(边码)第73页),但是,很明显,没有自发的情感。

戏弄女孩显然是被视为一种义务,而不是令人愉快的兴奋。

还有一个问题:对于本巴人来说,在变化的时代,这些传承下来的仪式还意味着什么?在我1931年看到这个仪式之前,祈颂姑被传教士禁止了30到50年。这个仪式非常引人注意,因为仪式主要由击鼓和跳舞组成,不是可以在房内举行的秘密礼仪。祈颂姑完全由女人负责,没有酋长的直接支持。而在非洲其他地区,酋长非常执着地支持成人仪式。目前的经济情况,如食物短缺和缺少了那些去矿区的男人,也阻碍了这个仪式的持续。在这样的背景下,有必要质问,祈颂姑仪式的哪些部分得以传承下来了?

当我在这个国家时,即1931年和1933年,各地的成人仪式都简化了。有许多地方彻底不再举行了。在这样的情况中,成熟期仪式的本质,也就是说,在女孩第一次月经之后把她带到火边,成为唯一保留的内容。尽管祈颂姑仪式本身没有什么组织,但它是一系列礼仪的合成:第一次的“吃熟热种子”礼仪(参见(边码)第54页),将女孩隔离在特别的房里,在不同的村里停留几天,都是在从断山(Broken Hill)通向卡萨玛(Kasama)的路附近,也在卢散萨(Lusansha)和恩多拉(Ndola)的矿区,这些都是有最多人相互接触的地方。这些可能包含了对于本巴人所评论的那些话的分析结论,亦即这是一个巫术保护礼仪,是当地人认为祈颂姑最重要的部分。这个结论也支持萨培拉(Shapera)的假设:在与欧洲文化的接触中,巫术礼仪倾向于被传承下来,而那些与伦理价值有关的或向祖灵祈祷的宗教仪式则倾向于被抛弃。

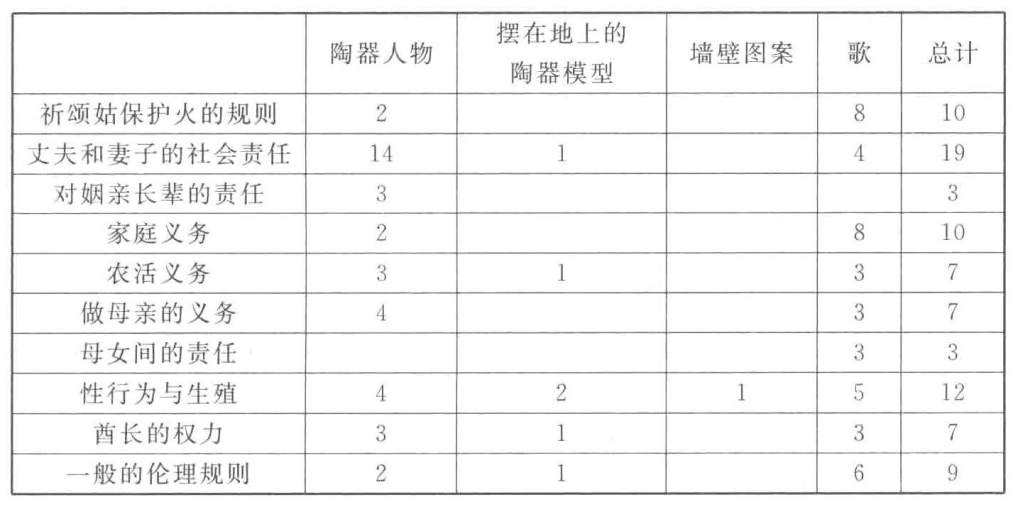

下面的表格给出的分析数据试图表明,通过祈颂姑歌和圣物的方式所要教导的道德有些什么变化。下文还将提到这个问题。

表1