无意识的紧张与冲突

前面我提到过,有人试图从有意识的或无意识的感情冲突的角度来阐释仪式(参见边码第118—119页)。有些与成熟期有关的紧张关系可以说是普遍的,因为它内在于人类自身的成长、繁衍和养育后代的方式之中。我在前言提到过几种相关的感情态度的实例。

心理分析家也会注意到祈颂姑仪式中的许多具有普遍性的象征。蛇和其他一些动物象征分布得很广。同样,以黑暗中的旅行和到达险境来模仿获得知识和安全的象征再现也很普遍。这种意境一般出现在梦中。在祈颂姑中反复用嘴处置圣物和其他实物,可能从心理分析家的角度看具有很大意义。但是,因为还没有对本巴人的梦或无意识幻觉的启示有过任何研究,这里所说的只能是一种猜想。

明显地不同于心理分析家,人类学家则是对特定社会结构中特有的感情冲突,比起对普遍的人类态度更为感兴趣。其中的一个特例是以母系,而不是父系,来确认传承世系的制度;这种制度可能引起舅舅与父亲的冲突,也可能因为强调长子继承权而足以引起家中次子们的无意识的怨恨。贝特森与格拉克曼曾经提出,这种冲突在仪式中得到表现,而在日常生活中则无法长期忍耐。

人类学家倾向于用这种解释来说明那些不如此便无法产生的仪式:这些仪式之所以存在或是因为同样的仪式有不同的变异部分,或是因为勉强能够套用上本巴部落的习惯说法。“为什么在祈雨礼仪中,祖鲁女人穿上男人的衣服?”格拉克曼在最近的一次广播节目中反问到。因为,他宣称,祖鲁女人在反抗她们作为妻子在丈夫的亲戚眼里如牛马一样的低下地位;她们以模仿男人举止的方式在仪式中找到补偿。在这种“转换礼仪”中,她们穿男人衣服,像男人那样放牧,携带男人的武器,由此,她们抛弃卑下的地位,获得必要的自信感:她们能为部落带来雨。[25]

祈颂姑仪式有许多不连贯统一的地方。有些我无论如何也无法阐释。从欧洲人的思维来看,在婚姻初期凝聚的恐惧与本巴人表现出的对于性关系的公开愉悦两者之间存在一种矛盾。女孩渴望进入成熟期。她们自己和父母都带着兴趣与兴奋关注着乳房的长大,也公开议论成为女人(Womanhood)的事。女孩对婚姻的前景充满热情,也被教导说,性关系是愉悦的,她们有义务给丈夫愉悦。她们似乎不害怕第一次性交或担心会疼痛。要注意,成为一个新娘是个逐渐的过程,因为她在到达成熟期之前的许多个月就许配给了她的丈夫;在她完全成熟之前就有过各种不完整的性交经验。但是,尽管如此,性交被认为是危险的。而且,所恐惧的是婚姻之内的性行为,而不是婚姻之外的。

围绕婚姻的禁忌也许可以从表面上说明本巴人的信仰,如我所试图要展示的那样。因为只有通过婚姻,一个男人才能与他的祖灵沟通,所以,这种关系被视为危险的。之所以危险,是因为这是力量的根源。本巴的禁忌也许同样存在于其他部落。这些部落都认为,沟通祖灵的唯一方法是通过净化后的合法的婚约行为。目前,有关这个问题还没有其他地区的资料来做比较分析。

很难相信,本巴人将婚姻内的性事与罪恶感联系在一起,尽管她们将已婚的一对人比喻为有“热”,或是,如果她们没有按照认可的方式净化,就会“身体中有坏东西”。很有可能,性事只有当与一个男人的祖先联系在一起时才有羞耻感。在这样的社会,他的祖先就是他的舅舅和外祖父。在日常生活中,本巴人在舅舅面前的举止是沉默和羞涩的,因为他可能在某一天继承舅舅的妻子、他的名字、他的地位和他的弓。[26]所以,对待精神世界的态度可能扩延到活着的亲戚身上。这也许解释了为什么本巴人坚决要将“热”的人与精灵神龛隔离开。

这一禁忌也反映了本巴社会中与婚姻相关的焦虑。毕竟,这是获得超自然力量所依靠的脆弱联系。米德曾指出,在保持着很强父系传承的马拉维的恩高尼父系社会中,他们的婚姻是建立在“彩礼”的基础上。女孩在婚前得到保护,婚礼涉及对童贞的检验。结婚之后,几乎没有对处置火的禁忌。相邻的很像本巴人的切瓦(Cewa)部落,是一个有着比较弱的母系传承的母系社会,她们将权力通过劳务的转换在家庭与婚姻之间分开,因此,几乎不强调婚前贞操。她们的婚姻涉及对新郎的性能力的考验,而不是对新娘童贞的检验。然而,围绕性行为的禁忌在婚后继续保持,并且,她们所想象的危险的焦虑状况始终存在于她们的婚姻生活中。恩高尼的新郎在牲畜被接纳为彩礼之后就很确定他对妻子的权力。他的世系获得了对她的生育功能的永久控制权;如果他死了,他会被同世系的另一成员所取代。另一方面,切瓦男人比较容易地,也更多地是基于他本人的意愿建立婚约;他将自己的劳务,而不是他所属世系的牲畜送给新娘。但是,他永远也获得不到对他的孩子的完整控制权,或是对妻子的完整的,更不用说永久的,控制权。[27]

格拉克曼建议到,较强的父系传承制与稳定的婚姻有相互作用关系。[28]围绕世系的稳定程度,有无彩礼,以及婚姻内性事的禁忌所表达的各种焦虑之间,也可能有相互作用关系。在我们能够带有确定性,哪怕是带有可能性来讨论此话题之前,还需要做很多深入的工作。

无论本巴人的恐惧感有多么强烈,从中逃避出来的方法很容易。只要正确遵循仪式规则和依靠年长的人——那些主持祈颂姑和其它仪式的年长者,以及负责祝福和诅咒的酋长——就可以了。借用本尼迪克特(Ruth Benedict)的话来说,本巴社会无疑是个“害羞”,而不是“负罪”的社会。[29]

令人好奇的是,本巴人的婚姻制度是在其初期实行适婚制,本应在祈颂姑仪式中更加重视对夫妻间的神秘联系的信仰;然而,本巴男女离开对方是件相当容易的事,因为他们之间没有需要返还的复杂的婚姻支付,不同于父系的班图社会。但是,本巴人坚信,婚姻一方的行为举止对另一方的健康有着巫术作用,甚至对有通奸关系的第三者也有作用。

如果一个男人死亡,他的灵魂被认为还在活着的寡妇身体周围游荡,并对后来娶她的人有潜在危险。反之,女人的死亡对鳏夫也有同样作用。似乎很明显,这中间涉及男方或女方的家族,因为,除非妻子是继承来的,死者的族系必须有一个替代者与鳏夫或寡妇睡觉,以便将亡者的灵魂取回到自己的家族里。

对于这种要求,有人会阐释说,因为本巴人认为一个亡者的灵魂,如果该亡者被骗走了自己的权力,就会作祟危害活人。如果这样的阐释正确,那么,可以假设,在举行必要的“取走死亡”仪式之前与寡妇睡觉的男人,被视为是在骗走死者先前获得的婚姻权。与寡妇睡觉的族人是在取走徘徊在她身上或身边的死亡,他这样做在社会意义上等同于死者,而不是代表整个宗族;母系家族或世系在针对男性个体婚姻方面常常不是以合作的群体方式运作的,尽管在女性世系的传承方面,从舅舅角度而言,的确存在这样的地位控制。

如果对此持反对意见:在本巴社会中丈夫对妻子的最初权力没有父系的以彩礼为基础的部落的相应权力重要,那么,就必须接受上述观点。但是,在本巴社会,也许正是因为没有标明地位的物质财产,才对优先权和荣誉有极大的强调,才为了那些我们认为似乎无意义的琐事而斤斤计较。所以,在本巴社会,不像在我们的社会,也就不奇怪看到这些明显的矛盾:一方面,夫妻间的神秘联系具有很大力量;另一方面,夫妻间的经济联系又很脆弱。不仅如此,无论丈夫当父亲的权力如何不确定,他对妻子的性权力却是毫无疑问的。这些正是“取走死亡”仪式所关注的。然而,这些阐释还都是猜测;还需要很多可比较的信息才能做出适当的论断。(https://www.daowen.com)

另外一个矛盾是新郎在日常生活中的地位与他在祈颂姑中所描述的角色之间的反差。在村落的日常事务中,他必须顺从寡言,像个陌生人。他在岳父的指挥下劳动,只能渐渐地赢得做家庭头人的地位。在祈颂姑中,他表现为一头怒吼的狮子,一个猎狮人,一只鳄鱼,一个猎手,一个战士,还是一个酋长。在本巴这类母系社会中,新郎被敬为“使能生孩子的父亲”(genitor,生物学意义上的父亲),而不是“转继到父亲权的父亲”(pater,社会学意义上的父亲)。新娘属于她自己的母系世系,新郎被允许接近她并使她能生孩子。他被作为生命的创造者而受到村落的欢迎,并因此受到敬拜。[30]新娘的家因为新郎的“孩子礼物”而感激。在祈颂姑中,是新郎的姐妹来“祈求当父母”。整个礼仪过程都十分强调新郎的性能力,随后的结婚礼便是他的创造生命力的考验;他必须在结婚的晚上,以从房里扔出燃烧的树枝来作为他的生育力的标志。女孩的童贞在祈颂姑或随后的结婚礼中都不受到赞扬。用社会学角度看这种社会关系是不适当的。

在母系组织与强调生育的仪式之间,我们可能会发现某种联系,如对男人生育力的考验,或是对第一次怀孕的仪式性标记。我认为这样的证据是存在的。在詹姆斯堡的切瓦人中,男人的生育力是通过在丛林里点火的磨难来检验的。如果他能点着火,这证明他具有生育力。尼亚加(Nyanja)人对第一次,有时是对第二次怀孕有仪式强调。亚奥人将成熟期神圣化。他们的成熟期礼仪之后就是结婚仪式,然后就是庆祝第一个孩子的出生。有一个不再实行的礼仪是,在发现妻子第一次怀孕之后,男人的生育力受到突出的敬拜。本巴人的“带孩子”的仪式,似乎可能是对生殖结合的类似的庄重宣誓。(见附录甲。)

如果本巴丈夫不能使妻子怀孕,他的婚姻就终结了。如果他能使她怀孕,但是她在分娩时死亡了,那他就将被她的母系头人和她的父亲视为有责任。她们会认为是他“杀死”了她们的孩子。[31]另一方面,如果他在复杂的本巴婚姻关系中渡过危机,“建立一个房子”,那他不但获得地位,而且得到与他自己的母系祖先沟通的权力。

祈颂姑中对女婿表敬意的行为,也表现了女人们想吸引年轻男人在自己的村落建立他自己的家的愿望。在祈颂姑中还有比这更多的意思。至少可以说,女人们有一种无意识地从丈夫那里夺走他的孩子的负罪感;她们如此渴望有孩子,但又只有男人才能给予。本巴女孩是在男性主导的社会中长大的,被教导的是向男人跪下,将男人置于首位。她们的父亲是家中的统治者,但随着孩子长大,他们的地位被剥夺了,最终的权力落在了舅舅身上。女人追求男人为了求得孩子,但她们不给予男人完全的社会学意义上的父亲的权力。她们否定了他们对孩子的最高权力;可能她们通过祈颂姑仪式来补偿他,给予他夸大了的创造生命的男性的敬意。[32]

祈颂姑中没有明显的性别敌意。有些歌可以被阐释为嘲笑男人,但是,我没亲耳听到那样的歌;这些似乎也不是祈颂姑仪式的必要部分。女人们当然强调她们对有关生孩子的事的完全控制权。在这方面,女孩的母亲、姑姑和婆婆是联合在一起的;这样的性别群体将基于宗族世系的群体切割开来。祈颂姑的秘密可能在于它是对她们在部落其他生活方面被排除的状况的补偿。但是,在祈颂姑中,没有那种存在于其他成人礼或结婚礼仪中表现两性敌意的仪式行为。[33]

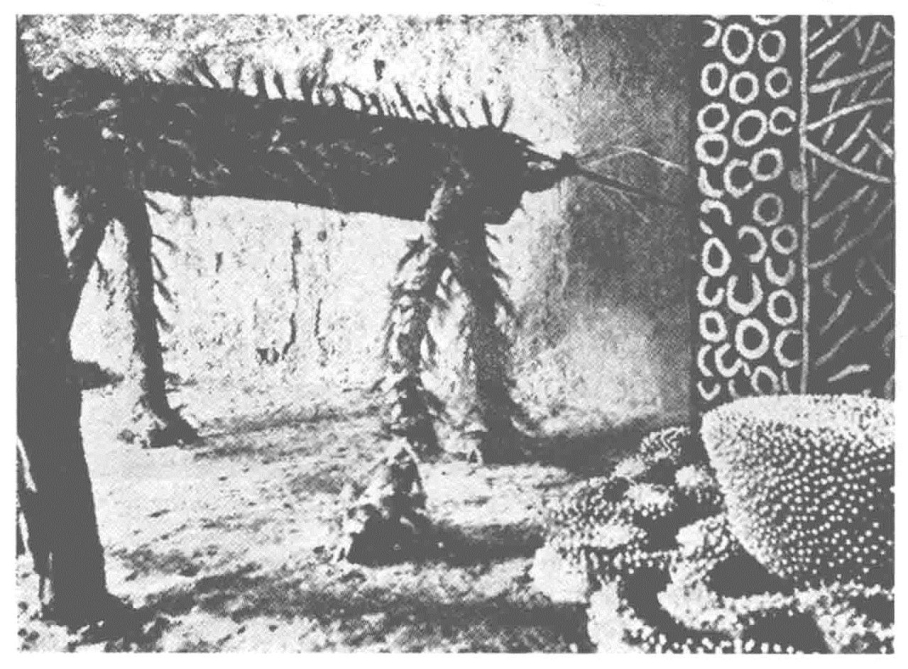

第二次丛林仪式结束。准备雄性和雌性树枝交叉的树圈让女孩跳。那个雌性树枝伸出来,还要被弯到地上(参见边码95页)。

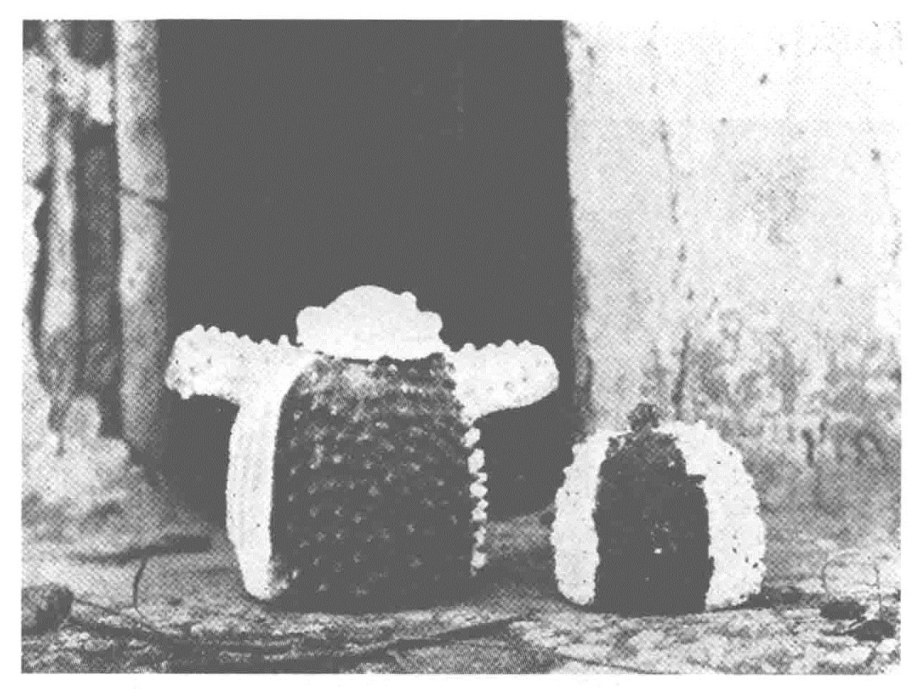

狮子模型。女孩要蹲下吹出狮子的吼声,同时戴着头盔(第42首歌)(参见边码第104—106页)。[这张照片是经阿诺德(Edward Arnold)许可从高兹伯利(Cullen Gouldsbury)和桑恩(Hubert Sheane)合著的《北罗得西亚大高原》(The Great Plateau ofNorthern Rhodesia)中复制的。]

狮子模型和蛇模型(参见边码第87页和98页)。

然而,男人对祈颂姑的态度表露出几丝敌意。至少有一个本巴男人对我说,如果不举行祈颂姑,“我们的妻子会恨我们,不尊重我们”。我也从女人那里听到过这样的说法。这似乎说明,她们有焦虑,担心将吸引到母系家族的丈夫排斥出去。例如,她们指示女孩在分娩时不能哭喊,“因为那是害羞的事,是女人的秘密。因为要是哭喊,男人就会听到,就会说,‘是我让她能生孩子的。我感到羞耻,因为别的女人都没那样哭喊。’”

总之,本巴的事实证明了这样的提法:在母系传承与强调生育重要性的女孩成人仪式之间有联系。在相信女人提供了全部生孩子的身体条件的社会,这层联系是很自然的。本巴社会就是一个例子。而且,母系传承与女孩成人仪式之间的关系在许多非洲社会都被注意到了。[34]

我曾提出,还存在其他可能的联系:例如,以没有彩礼为特色的母系传承与婚姻初期笼罩着焦虑和禁忌的不稳定性之间就有关系。而且,在实行从妻居的母系社会与以结婚或成人礼仪补偿新丈夫初期低下地位的实践之间,可能有着更深一层的关系。作为完全是探索性的看法,我也提出,在这个特定的母系社会中,缺少两性敌意与感到剥夺男人的父亲权力的负罪感之间也存在互动关系。这样的负罪感在女性方面的表现是她们害怕男人离开她们;在男性方面,他们担心如果不通过祈颂姑来教她们的妻子,她们就不会尊重他们。

这些想法还够不上假设,最多可算作猜想。需要的是社会学家在类似的社会做进一步的调查研究,还有心理分析家从普遍的象征论角度,对本巴人的梦和其他无意识的幻觉或冲突的表象进行分析来做出阐释。