阐释方法

任何努力要阐释一个复杂仪式的人类学者必须运用多种不同的方法。

表达出的目的(主要的)

人类学家要做的第一步应该是询问表演者,他自己认为通过仪式行为所要达到的目的是什么,并尽可能准确地总结该群体成员对有关问题的不同看法。这种解释(explanations)可以被视为“表达出的”(expressed)或“定式化的”(formulated)礼仪目的。同时,我认为十分重要的一点是,从一开始就需要将信仰者所说的一切,与观察者所推论的做出明确区分。当然,人们对仪式目标的概括说法,会有很大的差异。有些仪式有着明显的短期既定目的,筹划得清晰,表达得容易。例如,“我们这样做是为了分娩顺利”或“为了下雨”。但另外一些象征行为,则表现出较宽泛的目标。[1]人们会说,他们举行礼仪是为了得到祖先的保佑,为了得到好运或福气,或者只是“为了愉悦神灵”。他们可能相信,通过自己的行为可以达到预期的心理状态,或是建立了和谐的关系体系。他们也可能说,“我们这样做是为了村子的安宁”,或“为了消除人们心中的愤怒”。

显然,即使是同一个群体的所有成员,或即使是有关的仪式专家,也不可能对某一仪式中的每个行为均做出完整的阐释(interpretation)。为了理解仪式的本质,如我所希望表达的,我们必须对象征行为的大部分形式做出多重的解释。但是,我认为,因为礼仪的目的无疑是一种要“做”某事的努力行为,如改变不理想的或保持理想的,所以,我相信在一个仪式的背后,一定总是存在表演者所能够和想要表达的目的,不论此目的多么宽泛。在我们英国社会,一个男人会告诉我们他将去教堂与某小姐结婚,尽管他不太可能解释出为了达到此目的的各种不同仪式行为的象征意义。在那些人类学家经常研究的文化中,即使是“我们这样做是因为我们的前辈就这样做”这样的一句话,也可能是某种目的的表达。

此类主要目的可能是单一的,也可能是多重的。例如,有时候表演者可以清楚地指出一个礼仪具有好几个目标。Swazi的ncwala仪式,被当事人说明是为了使国王更加强而有力;为了考验新的年轻战士的勇气;为了让大家随便吃新水果而不受伤害。此外,人类学家,而不是当事的表演者,通过观察还会推论出许多其他结果。[2]这样的多重目的,是成熟期仪式的特点,如我前面所展示的。

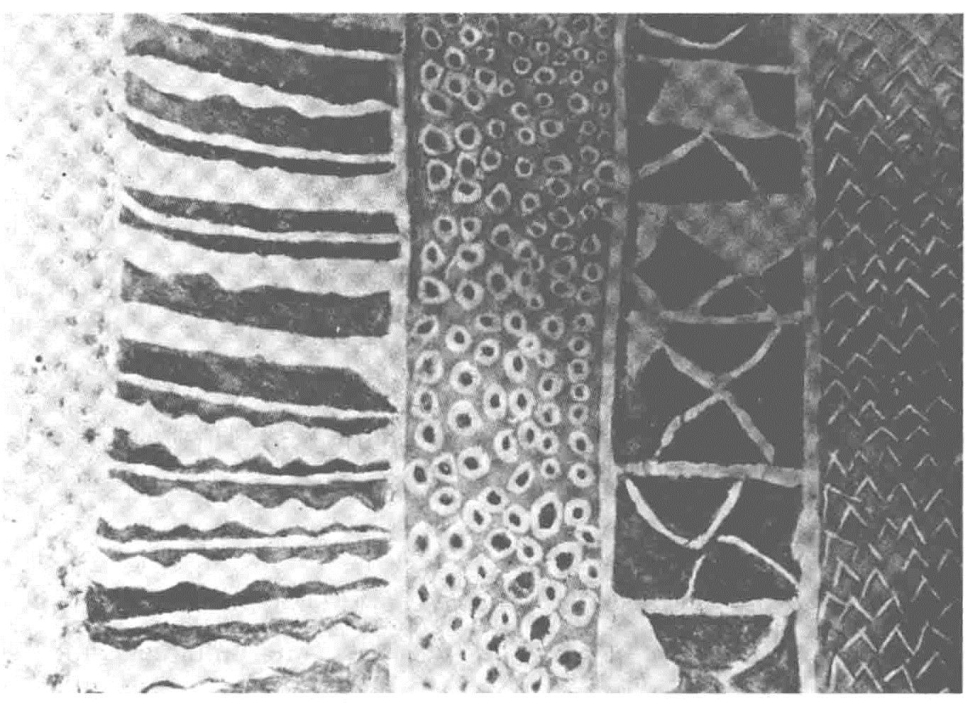

祈颂姑房内墙壁上的图案,从左到右:1豆子;2猫头鹰;3眼睛;4野鹅;5蝴蝶(参见边码第80页)。

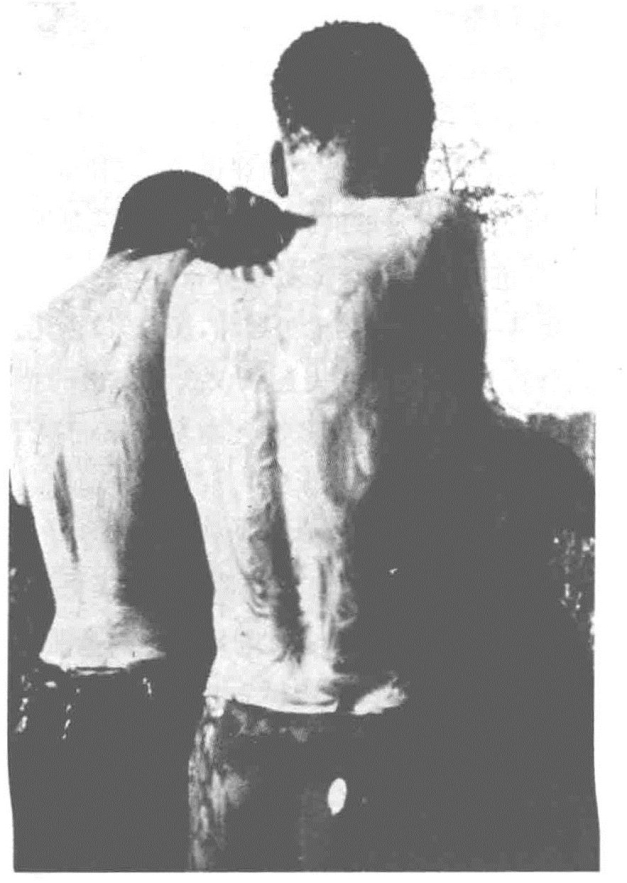

纳高西埃往女孩身上抹白石灰。

满身是白灰粉的女孩(参见边码第88—89页)。

表达出的目的或定式化的目的,可以通过如下方法得知:对于整个群体共知的或仪式的司仪们所共知的信条的分析;通过询问获得的评论和解释,以及与信息提供者的讨论;或者是通过在仪式进程中听到的随便的议论。显然,在某一群体内,有关仪式的目的,无论是一般的或是具体的,都存在很大的个体性认知差异。礼仪的某一个目的,可能是全部群体成员都清楚,但另一个目的则可能只有某些人知道,或者说其详细内容只有该社会中很有学识的成员或司仪才有能力用语言做出答复和表述。坎特伯雷(Canterbury)大主教对于圣子的意义的表述,不可能与教堂守门人、教会里的崇拜者,或刚刚受洗的男孩或女孩所表述的一样。同理,有些仪式象征很容易阐释,因为它们在其特定社会被定式化了。但另外一些则需要思考和抽象概括,以及询问者掌握问题的立场观点和能力。对于田野工作者而言,他需要知道两者的差距:喜欢抽象思考的信息提供者;无法回答问题而只会模糊地说“不这样做就很危险”的当地人。[3]

早期的人类学家满足于就某仪式给出仅仅来自一个信息提供者的一种或两种表述。近年来有关仪式的研究,在细节上有了改善:通常是基于直接的观察,司仪和尽可能多的非专门人士的评语。[4]克拉克洪(Kluckhohn)等人的实验向我们表明,如果有足够的时间,并且观察到足够多的仪式,那么,对个体的观点就可以进行相当深层的数量分析。[5]我本人只参与了一次祈颂姑仪式,又因为我是一个人,还要忙于照相,所以,没能记录下参与者的所有评语和所有的歌词。我只能简单表述该仪式最突出的特点,而不能详述在信仰上的个体差异。这可能也是多数人类学家第一次下田野时所能做的,无论事先做多少准备。

表达出的目的(次要的)

表达出的目的可能也包括主要的动机和次要的动机。例如,人们可能会说,他们如此做的目的是为了即将结婚的女儿,但也可能注意到仪式本身也会为他们带来地位的影响,通过经济和劳务的回报以加强亲戚之间的联系,或者在他们的群体中提供声誉。成人仪式有时在出现断裂的社会有可能会被再次举行,因为这些礼仪曾为其举办者在现代条件下带来了经济收入和社会地位。这些动机对于有关的人来说,可能已经被非常清楚地定式化(模式化或格式化?)了,尽管这一动机是依主要动机为条件的次要动机。

推论出的目的

但是,信仰与目标也可以从间接的证据中推论出来。从中,我们有可能推论出某个象征行为的重要性,或是表演者的感情反应的本质,例如,他们对此礼仪的兴趣程度、紧张程度,或是厌倦程度。正是出于这个原因,我尽可能详细地记录了在我所观察到的仪式中表现出的感情态度。另外一种方法是对描述礼仪的文本的分析,希望从中发现共同的强调点或启示点。也许有可能对某些重复出现的特定象征行为,或是重复陈述的某信仰进行某种统计评估。可以合理地假设,那些表演者绝对不愿省略掉的仪式,具有比那些模糊或可以忽略的仪式有着更为重要的意义。前面所描述的事例便说明,对于有些繁琐的细节,祈颂姑的司仪无论如何也不愿简化。同样,我们可以推论,如果在非洲某地区的一个仪式行为,在面临欧洲人的禁止,或是面对基督教或伊斯兰教的挑战时,马上就被放弃了,那么,这个行为的基础一定没有那些经过与其他文明长期接触之后仍在继续被表演的行为的基础牢固。

最后,一个核心行为的意义可以通过对其他相关仪式的分析得出,因为在那些由同一群体所表演的其他仪式中,相同或相似的行为也会出现。[6]

很自然,人类学家对宗教与巫术的阐释,很大程度上是基于社会学的概念,倾向于强调仪式在保持某种机制中的功能,如家庭机制,或库拉圈(Kula ring)那样的互惠制度。他们也强调宗教在表现一个部落整体的规范时的重要性。在另外一些情况下,人类学家也指出,举行某个具有相当明显目的的礼仪,可能会产生另外一些现实的结果。现代人类学家对于与个人需求和感情有关的宗教礼仪的功能越发不感兴趣了。[7](https://www.daowen.com)

以下是几种常见的有关仪式行为的解释。首先,在描述仪式时,联系到该部落的常规模式与价值观及其因果关系等概念。这样,可以较好地研究与该机制中的伦理观和法典(规矩?)、参与群体及其活动有关的特定仪式。例如,对某一葬礼中不同仪式行为的研究,可以联系到仪式表演者的生死观信条、族群起源神话、关系到死者及其姻亲的父系和母系的责任,或他们之间的经济交换等方面。

最广为接受的有关仪式功能的社会学观点是,仪式的宗教行为表达、展示、强化或传授部落规范。这一观点集中体现在拉德克利夫-布朗的如下陈述中:一个社会之所以存在,是因为这个社会基于共同的社会性情感而结合在一起,这些情感必须不断地在一定强度上得到维系。[8]他还认为,针对特定的社会机制,人类学家应该询问,在多大程度上一个特定群体的价值观与信仰决定着他们所进行的活动,及其在特定礼仪中所表现或象征的关系。例如,就祈颂姑仪式而言,我们应该问,丈夫与妻子的关系,以及法律对他们的约束,在什么程度上通过寓言故事来褒奖,在什么程度上也在仪式中以理想的方式被象征出来。

但是,人类学家也倾向于将部落的价值观视为决定某种体系的因素,而无论它在其体系中可能有多么地不和谐或矛盾。

因此,他们在各种重要的宗教仪式的系列中,寻找普遍的行为常规或世界观的表达方式。很可能,丧葬仪式在通过对死者的赞誉来表达悲哀的同时,也象征着表演者对酋长的责任,或是他们对不同经济活动的价值判断。但是,一个部落的整体价值体系与其在仪式中的表现永远不会是完全对应一致的。有些基本的价值观,也就是说整个部落所秉持的理想,似乎得到戏剧性的再现,而有些则不是那样。几乎还没有人对礼仪与价值观做出准确的比较研究,这主要是因为人类学家还没有掌握将部落价值体系进行分类的实用方法,因此,无法对其进行系统性检验。但是,只要这样做可能有助于对那些不断在仪式中出现与那些不常出现的价值观和信仰做出分类的假设,就有必要进行这样的实验。也许经过更进一步的努力,有可能在社会结构类型与仪式类型之间发现某种对应关系。

相似的有关仪式功能的解释,表明其自身常常是相当格式化的:宗教仪式之存在是为了加强群体的社会聚合。在此,所强调的不是某一社会中的任何特定机制,或是基于其政治、经济或日常活动的价值观体系,而是维系某群体团结的情感的重要性。

有些解释是紧跟着涂尔干的思想:涂尔干将图腾仪式想象为澳大利亚土著仪式之组成部分,对其进行了富有想象力和生动的重建,认为礼仪的功能可能是倡导群体意识,或是个体对于成为更大群体的成员的感知。[9]但之后的观察记录表明,重要的仪式,如同其作为团结群体的机会一样,也常常是分裂群体的时刻:[10]一个共同体此时分裂出不同的宗族、世系或姻亲群体,或公开表明各自的优先权。它所公示的不只是群体的简单成员资格或团结感。这正是近年来出现的对仪式的结构论阐释。[11]

对于这类假设,几乎无法论证,除非是该社会中的一位资深成员公开表明其礼仪是为了加强忠诚,或除非发现两个有可比性的地区:一个地区举行这样的仪式,另一个不举行。我们可以合理设想,任何一种形式的联合活动都会进一步拉近该社会中具有面对面交往的成员之间的关系;一次重要的仪式可能是一个原始社会中某一成员一生中最大的聚会。但是,人类学家表现出一种循环论证的倾向:坚持认为一个群体的成员因为经历了仪式而强化了对于群体的忠诚,而仪式之存在又是因为该群体有强烈的举行此仪式的情感。

随之而来的是,通过强调宗教作为群体团结的表现,一些人类学家将仪式解释为社会和谐与社会紧张的象征性再现。的确,对于社会结构的分析越是详细,就越是容易发现存在于一个群体与另一个群体,或一个社会角色与另一个社会角色之间的紧张关系。

对此,人类学家侧重依靠的是心理分析假设。有关个体从其梦境象征的场景中找到对其挫折或冲突的补偿,这一假设最早是被心理分析家引用到仪式研究领域的。根据这种观点,宗教仪式为特定的感情提供了象征性解决方法;这些特定的感情或是普遍的,或是内在于某一特定社会体系。

对于社会结构感兴趣的人类学家——近年来已经成为多数派——开始将似乎与部落的社会价值具有惊人差异的仪式形式,解释为是对日常生活中不得不被压抑的恶意的仪式性表现,或是对于社会赋予某个体或群体的不愉快角色的象征性补偿。所以,贝特森对伊阿特马尔(Iatmul)岛的纳文(Naven)仪式的独特分析认为,那里的性别角色倒错可以被解释为是一种补偿:女性因为日常生活中的顺从角色而对男性那种趾高气扬的角色的渴望。格拉克曼对于祖鲁的一种祈雨礼仪的阐释也使用了类似的方法:仪式中女人打扮成男人样,拿着盾牌,举止冒失,富有攻击性。[12]

所有这些推测,在我们得到不同地区的更完整的信息之前都无法证实。例如,我们不知道所谈论的群体是否在其内部感知到我们所假设的紧张关系,尽管也许可以通过对其法律官司、巫术指控或通过心理学测试做些检验来进行了解。心理学阐释注定有预设倾向。如果一个女人在仪式中表现得顺从,那么,阐释就会是她表现出了该社会中一个女人应有的性别角色,温顺会得到羡慕;如果她趾高气扬像个男人,其阐释就会是她从顺从的角色中表达出一种反抗。

总之,仪式可能具有一系列实用效果;这些效果可能根本不是表演者所意图的,甚至是他们或他们中的大多数所没有意识到的。马林诺夫斯基指出,特洛布里安群岛的多系列种植礼仪的目的,是很有效地组织不同阶段的农业劳动。弗思将毛利人(Maori)对于捕鸟的季节性禁忌从宗教意义上做出解释,但也说明了这样做是对产卵期的鸟的保护。本巴人自己说,他们在收割前等待酋长的祝福,是因为他们相信如果不这样,他们就会错失祖灵的好意。然而,来自欧洲的观察者则认为这样的仪式是一种有效的手段:从时间与气温的角度看,这样能保证庄稼在一年中的最佳时间被收割。这种“实用”效果(借用马林诺夫斯基在对特洛布里安群岛各种巫术的卓有成效的分析中所使用的术语),当然要与有关群体所表达出的目的区分开来。后者是一个思想体系,而前者是社会行为的结果;这种结果在人类学家对诸多礼仪效果做出充分检验之前不会有明确的呈现。

从某种意义上讲,上述的各种人类学阐释都可以描述为实用的,因为它们都是基于这样一个论点:人们举行宗教礼仪是因为这些礼仪对于个体、对于整个社会,或是对于有关群体具有某种功能作用,简言之,因为它们满足某种需要。

总而言之,研究仪式的一个重要目的是将仪式视为与该社会的普通教育方法相辅的一种育人手段;将仪式中公开宣扬的法律责任与强化这种责任的其他方式联系起来看;将不同仪式行为视为对个体或群体赋予信心的一种手段。

我将利用祈颂姑实例对上述各种解释做进一步的扩展。