剧场大厅/舞台/戏剧空间的一体化

阿尔托对空间的构想首先来自于对西方广泛采用的镜框式舞台剧场的摒弃,即取消舞台与剧场大厅的二分:“我们取消舞台及剧场大厅,而代之以一个唯一的场所。”[6]由此出发,他反对建立于模仿之上的西方传统戏剧。在他看来,西方的传统戏剧仅仅给出了“看”的各种形式,它在物理空间上表现为“再现空间”与“看的空间”的二分。与之相对,阿尔托提出一种新的剧场空间概念:“没有隔板、没有任何栅栏……观众位于演出中心,被演出所包围、所渗透。而这种包围则来自剧场本身的形状。”[7]也就是说,观众席与演出区域是一体的,观众与演员也是一体的,演出的目的在于使观众成为演出的一部分,从而震动、引导观众进入戏剧。阿尔托对于演出场所的构想进一步推动了戏剧空间的革新:戏剧所营造的时空结构不再是一个自足的、封闭的空间,而是将观众纳入其中。即观众完全融入表演所营造出的戏剧时空,成为其中不可或缺的一部分,观众与戏剧的时空是同步的。这在戏剧空间的构造中具有革命性的意义。我们之所以认为阿尔托戏剧中的空间是一个整体空间,首先在于他的空间实现了剧场大厅/舞台/戏剧空间的一体化。

1924年,他在文章中写道:“应该改变剧场大厅的构造,舞台要能按照戏剧行为的需求而移动。”[8]然而,雅里剧团的演出却仍然是在传统的戏院里,如:格勒内勒剧院(Le Thé tre de Grenelle)、香榭丽舍喜剧院(La Comédie des Champs-

tre de Grenelle)、香榭丽舍喜剧院(La Comédie des Champs- lysées)、林荫道剧院(Le Thé

lysées)、林荫道剧院(Le Thé tre de l'Avenue),并未在他梦想的全新剧场中展开。尽管如此,阿尔托仍未放弃构筑符合自身理想的戏剧场所。1932年,他在《残酷剧团(第一宣言)》里明确提出对剧场空间的设想:“我们抛弃目前现有的剧场,找一间库棚或者谷仓,模仿某些教堂或圣殿的建筑,还有西藏某些庙宇的建筑加以改建。”[9]在这个封闭的场所里,观众将被安置在剧场中间,演出将绕其展开,也就是说,阿尔托式的演出是360度旋转式的。该设想提出之后,下一个问题便是如何将其变为现实。他在全集作品第五卷的一些信件中就谈到这个全新剧场的构建:“我不知道我们将会选定什么地方,但是我很有可能会选定一个库棚,我让人把它收拾干净,并按照某些教堂的建筑布局原则将其重建。”[10]之后,阿尔托并未积极地付诸行动去选址、改建,他觉得一切符合他意愿的物质会自动浮现:“此时,我正在寻找合我心意的库棚或是教堂,我想要一个有一定长度的剧场,……另外我肯定我不要去寻找这个库棚,既然《新法兰西》杂志已经刊登了我的文章,那么,这个库棚及其相关的其他物质会奇迹般地出现的。”[11]不久,阿尔托意识到要找到一个符合他的构思的场所远非易事:“最大的困难是找到库棚,工厂或是改变用途的小教堂,在巴黎、公众容易到的地方。”[12]随后,他向让·波朗求助,请他出面帮助租一个剧场来进行排练演出,此时,面对重重困难,阿尔托已从实践上放弃改造库棚、教堂为剧场的想法。最终,他找到福利-瓦格朗剧场,并在此处表演了17场《钦契一家》。该剧场内部构造并不符合阿尔托的初衷,但由于经济等物质条件所限,他还是做出了妥协让步。安德烈·弗兰克(AndréFrank)是这样描述这个剧场的:“长长的入场通道,巨大的大厅四周都是过道,长长的休息厅,墙上的装饰,所有一切都说明此处更像是为音乐厅而准备并非为舞台艺术的翻新而设置。”[13]

tre de l'Avenue),并未在他梦想的全新剧场中展开。尽管如此,阿尔托仍未放弃构筑符合自身理想的戏剧场所。1932年,他在《残酷剧团(第一宣言)》里明确提出对剧场空间的设想:“我们抛弃目前现有的剧场,找一间库棚或者谷仓,模仿某些教堂或圣殿的建筑,还有西藏某些庙宇的建筑加以改建。”[9]在这个封闭的场所里,观众将被安置在剧场中间,演出将绕其展开,也就是说,阿尔托式的演出是360度旋转式的。该设想提出之后,下一个问题便是如何将其变为现实。他在全集作品第五卷的一些信件中就谈到这个全新剧场的构建:“我不知道我们将会选定什么地方,但是我很有可能会选定一个库棚,我让人把它收拾干净,并按照某些教堂的建筑布局原则将其重建。”[10]之后,阿尔托并未积极地付诸行动去选址、改建,他觉得一切符合他意愿的物质会自动浮现:“此时,我正在寻找合我心意的库棚或是教堂,我想要一个有一定长度的剧场,……另外我肯定我不要去寻找这个库棚,既然《新法兰西》杂志已经刊登了我的文章,那么,这个库棚及其相关的其他物质会奇迹般地出现的。”[11]不久,阿尔托意识到要找到一个符合他的构思的场所远非易事:“最大的困难是找到库棚,工厂或是改变用途的小教堂,在巴黎、公众容易到的地方。”[12]随后,他向让·波朗求助,请他出面帮助租一个剧场来进行排练演出,此时,面对重重困难,阿尔托已从实践上放弃改造库棚、教堂为剧场的想法。最终,他找到福利-瓦格朗剧场,并在此处表演了17场《钦契一家》。该剧场内部构造并不符合阿尔托的初衷,但由于经济等物质条件所限,他还是做出了妥协让步。安德烈·弗兰克(AndréFrank)是这样描述这个剧场的:“长长的入场通道,巨大的大厅四周都是过道,长长的休息厅,墙上的装饰,所有一切都说明此处更像是为音乐厅而准备并非为舞台艺术的翻新而设置。”[13]

从阿尔托探索剧场空间的实践我们可以看出,他对剧场空间的想象要付诸实现是很困难的。但是,他的构想启发了很多后世的戏剧人,比如彼得·布鲁克提出的“空的空间”。从这个意义上说,他的空间构想更多的具有理论革新的意义。

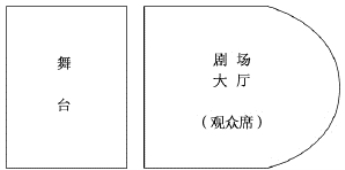

阿尔托取消剧场大厅与舞台的二分,从根本上消解了传统的观-演关系和“舞台”的意义。在他这里,观众、演员、角色三位一体,表演空间和观看空间不分。他的构想无疑受到了原始戏剧的影响。或者说,他试图回到戏剧的源头来重建新的空间。我们知道,原始戏剧最初是没有舞台的。戏剧活动通常在祭祀、劳动、游戏、日常生活等场所随意展开,演出空间较为自由、开放,并与大自然、人的社会生活空间融为一体。这种戏剧的表演空间是非常广阔与自由的,人们可以按其所需随处表演:神庙、祭场、广场、教堂、森林、田地、海滩、街道、居所……几乎所有自然、人为的生活场所都被原始人用做戏剧演出空间,此时生活与戏剧的空间二合为一。它没有文本、特定剧场、舞美设计等,但具有演员与观众这两个最基本的构成因素,其自由、简朴、不固定的表演空间与生活空间是互溶、合一的。我们所说的西方传统剧场的诞生,实际上是随戏剧与生活的逐渐分离产生的。这个特定的演剧空间,即剧场,是一个包括舞台、观众席及其他附属设施的固定建筑物。最早为演剧而建的剧场出现在古希腊,初为圆场,后又依山而建扇形剧场;随着建筑技术的发展,古罗马时期的人们选择在平地上修建外部廊壁包围、内部观-演区域一体的宏伟建筑,但戏剧与剧场与罗马帝国一起日渐衰落;中世纪时,人们利用教堂与广场来作为演剧空间;直到文艺复兴时期,欧洲各国才开始重新修建剧场,前后涌现出英国的公共戏院与私人剧场,意大利的宫廷剧院、法尔纳斯剧场(第一座镜框式舞台剧场),结合镜框式舞台与多层观众席的巴洛克时期的社交剧场,19世纪越发完善的镜框式舞台剧场一枝独秀,雄霸欧洲剧坛并沿用至今,并成为西方各传统剧场中最为现代人所熟知的剧场空间样式(见图一)。在剧场空间演变的过程中,剧场功能也逐渐改变,其制造戏剧幻觉的功能被放在了首位。

图一 传统剧场空间(镜框式舞台)平面图

而阿尔托要做的努力就是在剧场空间的设置上打破戏剧的幻觉,戏剧即生活,生活即戏剧。戏剧要做的就是唤醒观众对真正的生活的认识。这促使阿尔托进一步向前回溯,从早期戏剧中寻求空间革新的资源。我们知道早期戏剧是宗教仪式的一部分。比如古希腊的剧场最初是露天的,其形式来自于酒神祭祀,“人们祭祀酒神,环立在它的神坛附近,形成一个圆形,因而剧场从临时的布置发展到永久性的建筑,始终是半圆形。”[14]中世纪的戏剧也是来自教堂的祈祷仪式,大多在教堂演出。而东方早期的剧场也都在寺庙进行。比如中国传统的戏剧舞台,就是从古代的祭台演变过来的。“后来专供戏剧演出的舞台一般都建筑在广场,主要是庙宇附近……这种舞台和露天的祭台一样,体现的都是把整个宇宙作为自己祭台和舞台的思想。”[15]日本的能乐,巴厘岛的舞剧也是如此。在剧场空间的构建方面,对阿尔托启发最大的是日本戏剧。

能剧的剧场与西方几百年来各式剧场完全不同。正方形舞台顶上覆盖具有神道风格的屋顶,后面有桥挂连接台前和台后,前面有一座通往舞台的桥。舞台上的陈设极为简单,布景极为朴素。面向观众的舞台最终以桥的形式延伸进入观众区,这座桥是剧场的中心,当整出戏的高潮部分发生在桥上时,演员完全“沉浸”于观众之中。演员的情感起伏、波动也随着表演空间的转移而动,最后从这个圆心向四周散发出去,感染、征服周围的观众。能剧的剧场构造启发了一心想要改良西方剧场的阿尔托。另外,日本歌舞伎的剧场设置也给了阿尔托很多灵感。“花道”是日本歌舞伎舞台结构的重要组成部分,它位于舞台左侧,是伸入观众席的细长通道,演员通常从花道上出场、退场。如剧情有需要,还可以在舞台的右面设置第二条花道。“这样,花道不仅在形式上扩大‘舞台空间’,而且在表现上扩大了‘演剧空间’,舞台与观众席、演员与观众可以达到共感交融的艺术效果。”[16]也就是说,剧场中舞台从正面及左右两个侧面对观众形成一种半包围,换言之,此时的舞台呈270度。这种舞台设置,更进一步拓展了表演空间,也更进一步带领观众进入演员表演所营造出来的戏剧空间。日本能剧与歌舞伎剧场空间大大启发了阿尔托对剧场空间与戏剧空间的构筑,他不仅愈发坚定取消剧场中舞台与观众席分割界线的意愿,而且他构思的舞台更宏大:他要一个360度的舞台去包围观众。他明确要在一个整体剧场内实现自己的戏剧理想,即在整体剧场内营造一个整体的空间。

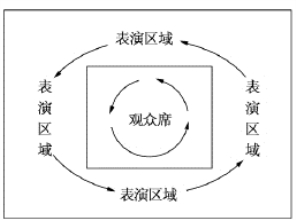

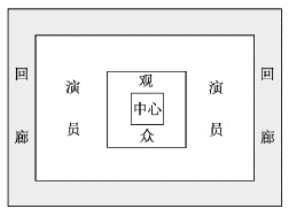

阿尔托首先打破了戏剧演出需要特定剧场的观念,在他看来谷仓、库房、教堂、寺院等生活空间可以直接改装为演出剧场。阿尔托对剧场空间的具体形式有过明确的说明:“没有隔板、没有任何栅栏,它就是剧情发展的地方。在观众和演出、演员和观众之间将建立直接交流,因为观众位于演出中心,被演出所包围、所渗透。而这种包围则来自剧场本身的形状。……这个剧场内部应有特殊比例的高度及深度。四周是墙……在大厅的东南西北四个方向有特别为演员及演出保留的地方。此外,在大厅四周的上方有一圈围廊,就像早期画家画的那样。有了这些围廊,当剧情需要时,演员们便可以相互追逐,从这一头到那一头,而剧情也可以在各个层次,在高度及深度等各个角度展开。……不过,还应当在中央保留一个地方,它不是真正意义上的舞台,但是必要时可以在那里集中主要情节和安排扭结。”[17]我们可以看到,他所设想的空间是封闭的空间,但是为非镜框式舞台,取而代之的是演员360度将观众围住的“包围式”空间式样,在阿尔托的构想里,这个包围的空间可以是方形的也可以是圆形的(见图二、图三)。

图二 阿尔托构想的残酷剧场平面图(方形)

图三 阿尔托构想的残酷剧场平面图(圆形)

由图可以知道,残酷剧场的演出空间是多平面的,向着不同方向和不同的纵深、高度扩散,即使用剧场空间的各个层次(剧场的高度与深度的各个角度),让表演可以从这一层蔓延至另一层,哪怕在剧场空间的高处,都要设置像文艺复兴之前绘画上那样环绕大厅四周的回廊供演员走动表演。与此同时,舞台围绕一个中心进行,这个中心既是观众,又是戏剧行为的枢纽。(见图四)

图四 残酷剧场平面图

这种演出空间首先是立体的、动态的。他所构想的空间式样使得演出从纵向来看,由剧场地平面至剧场顶端270度地包围位于剧场大厅底层中央的观众;从横向来看,由演员组成一个循环的360度环形表演包围住观众。这种空间的形态使观-演区自然而然溶合在一起,演员与观众随着包围圈的缩小,两者之间的联系愈发紧密、直接,可以说在这种剧场空间内,表演席卷了整个空间,观众好似位于表演飓风的中心,最终被其吞没,从机体上感受到残酷戏剧即刻的影响。在如此一个整体空间中,无论动用何种物理手段的刺激,都可以迅速、直接、深入地传递到观众身上、心里。

此外,传统意义上的固定的舞台消失不见了,舞台在不停地流转。“为了从四面八方抓住观众的敏感性,我们提倡一种旋转演出,舞台和戏厅不再是两个封闭的、无任何交流的世界了,旋转演出将它的视觉和听觉形象散布在全体观众中”[18]。这种旋转追求的是全方位的演出空间,即演员和观众占据的空间便是演出要占领的空间。

其次,他的空间是多平面的。即在不同方向上和不同高度、深度上进行。这就将空间而非时间作为戏剧舞台呈现的重点。我们知道,自亚里士多德以来,西方的戏剧很长时间内将戏剧的情节放在首位,“三一律、动作整一性、命运模式及对戏剧性的强调,无一不是在事件的因果逻辑联系中发掘剧场性的东西。……舞台空间是从属于舞台时间的,空间的呈现服务于时间的流动。”[19]在阿尔托这里,随着旋转式演出、舞台的流动和空间在各个方向上的延展,线性的叙事时间被打破,即戏剧意义的产生不在于时间流动产生的情节,而在于空间内部各平面之间的互动及其境遇性的组合。“它们可以就人、社会、自然与物体之间的关系提供某种极为动人的方程式。”[20]

整个空间以四个面和一个中心构成。中心既是观众又是各种行为之枢纽,其目的在于通往真正的现实。“问题不在于使形而上学理念直接走上舞台,而在于围绕这些理念创造某种诱惑与召唤。”[21]因此,空间不仅仅是具体的物理的剧场空间,更是演员和物体组建起来的整一的戏剧空间,“用人物及物体组成真正的象形文字,同时全面地利用它们的象征性及与所有器官、所有平面的对应性。”[22]在这个空间里,一切是相互交流、相互呼应的。“从剧场这一头发出的呼喊可以一个人一个人地、经过连续的扩音和抑扬变化传到另一头。演出打破了它的圆舞圈,将路线从一层延伸到另一层,从一点延伸到另一点,突然,高潮诞生了,它像大火一样在不同的地点燃烧起来。”[23]高潮的诞生即阿尔托所说的抽象意义上的作为行为之枢纽的“中心”。这个中心又是发散的,向四面八方扩展开去,不同的方向如不同的通道,在中心这里得以聚合、勾连。

阿尔托这种对空间的构想,虽然在其戏剧实践中未能实现。但我们从他的作品中可以找到与这种空间构想相应的具体的空间描述。

在《黑利阿加巴卢斯》(Héliogabale)[24]中,阿尔托描述了两处圣地:日神庙和月神庙。日神庙里房间众多,通过各种野兽与物体,房间与房间之间形成一种循环、流动。在运动中被激活的空间,从高自底不断流转,最终归于地下。在地下,人之血与动物之血连接起不同的通道。整个神庙就是一个无边的圆,象征着宇宙的运转之轮。这个空间总是充盈的、不断震荡的,各种理念、原则在其中争斗,它所呈现的是整体中的“多”。日神的形象也是如此,日神出现时,王冠总是不动的,而其形象总是多变的。月神庙则建在丘陵之上,位于村子的中心,向着太阳升起的方向。庙中装饰着神圣的男、女性象征物。廊柱中心一个巨大的男性生殖器像,每年都要由一位男性举起两次,每次举起则七日一动不动。人们认为借由这个仪式男人得以与神交流。月神庙内的房间拾级而上,房间构成的世界同样充满了嘈杂之声,“所有一切建构起低语与喧哗交融的空间、平面。在地下,神庙以螺旋形的方式向深处延展,仪式间在垂直的方向上逐一叠加;神庙就是一个巨大的剧院,在这个剧院里,一切都将是真实的。”[25]神庙的位置、神庙的纵深感和神庙中各级之间的交流组建起一个相互回应的空间,一个与神相通的空间。但是只有各种姿态、动作、声音才能给予其生命,令其产生意义。

因此,阿尔托所组建的空间总是充盈的、动荡的,包容了一切可能的手段和象征物,体现的正是“一”与“多”、“变”与“常”的关系。我们将在下一节具体分析这一满的空间。

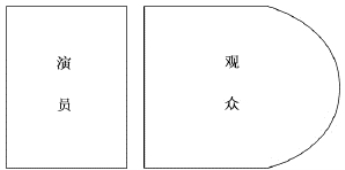

另一方面,随着剧场空间的改变,戏剧空间也发生了质的变化,它由原来的线性结构(过去、现在、未来)转变为环形结构,即只有永远的现在。观众与戏剧空间之间实现了一体化,观众可以选择是否参与进戏剧空间。换句话说,阿尔托设想的戏剧的空间超越了观-演互动的限制,观-演互动的演出形态中,仍然存在观看方与演出方的二分(见图五),在阿尔托这里观即演,演即观。观-演双方的区别不复存在(见图六)。“演出空间的多角度、全方位的交叠、重合、接续创造了一个类似梦境或精神催眠的集体仪式……演出是一个事件,而且是一个神圣的事件。”[26]

图五 传统剧场中观-演关系

图六 残酷剧场中观-演关系

由此出发,阿尔托提出了另一个重要概念“空间诗意”,即强调空间的抒情性及其对意识的撼动。“这种十分艰深复杂的诗意具有众多手段,首先是舞台上使用的一切表达手段,例如:音乐、舞蹈、造型、哑剧、摹拟、动作、声调、建筑、灯光及布景。”从而令空间在意识的各个领域、各个方向上发挥其诗意的效力。抒情性或诗意的效力来自于主、客观距离的消失,即时间距离不复存在。在阿尔托那里,戏剧行为只有“即时的时间性”。空间所承载的就是即时的、当下的反应。这与阿尔托对戏剧的追求息息相关。他追求的戏剧不是理解性的,而是即时对感官、对灵魂、对身体的冲击。

阿尔托的空间设想在“太阳剧社”那里得到了实践。比如“太阳剧社”最具代表性的作品《1789年》在巴黎郊外一个废弃的军火库演出。没有专门的观众席和演出区域的划分,只设置了5个相互连通的平台。在整个演出过程中,观众可以自由活动,甚至可以按照自己的意愿参与任一平台上的事件。“观众不再是观看一场作为历史事件的纪念性演出,而是在与全场人员(包括演员及其他观众)在共同经历一场事件,一起欢庆一次佳节。”[27]

可以说,阿尔托对于空间的构想,实现了剧场空间和戏剧空间的合一,从根本上打破了西方传统戏剧的空间观。包围式的空间及重空间而不重情节的戏剧演出启发了很多戏剧人对于空间的探索。