空间的“空”与“满”

我们知道在西方传统剧场中,以最广为人知且沿用至今的镜框式舞台设置为例,空间是“对向式”的,即观众位于与演出相对的空间中。在整个演出过程中,观众的视线始终聚焦在固定的舞台上。我们可以说,这样的剧场空间是单焦点的。阿尔托追求“包围式的空间”,舞台是流动的,从四面八方包围观众。观众处于整个表演的中心。这就改变了观众的视线焦点。观众的视线不再集中于一个固定的表演区内。按照他的设想,“剧情在大厅的各个方向展开……演出发散在巨大的空间里……有时是同时进行的几个情节,有时是同一情节的几个阶段,人物在其中扭结成群……”[28]换言之,残酷剧场的演剧空间是无焦点的。观众视线无集中区,演员分散在空间的各个角落,他们在表演区中并无固定的位置。当戏剧的剧情在空间中各个方向展开时,例如同时进行几个情节的演出,观众的视线就无法集中在其中的某一焦点,因此他们的视线只能是分散的;而在表演同一情节的不同阶段时,则有两种情况,如果是按照情节的发展呈线性表演的话,哪怕每一阶段的表演都变换具体的演出空间,那么观众仍然可以有单一焦点,如果是在剧场空间中不同角落同时表演该情节的不同阶段,那么也是属于多焦点或无焦点空间。所以说,阿尔托设想的空间以无焦点空间为主,综合单焦点、多焦点、无焦点等空间式样的混合式焦点空间为辅。这种多焦点特别是无焦点的舞台空间设置,只有在一个整体的空间运用中才能实现,这亦是阿尔托追求整体空间的一大佐证。

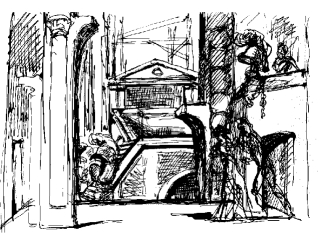

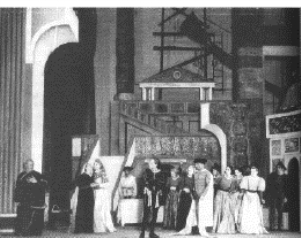

另一方面,阿尔托舍弃了亚里士多德以来重写实、繁复的舞台布景。早在雅里剧团时期,他就指出:“用透视法来制造幻觉,用人工的画面来迷惑感官,所有这些都应驱逐出舞台。出现于我们舞台上的一切,其意义会是直接的、准确的,不管怎样,不应出现布景。”[29]后来他在《残酷剧团第一宣言》中更直接地宣称“没有布景,也不需布景。只需象形文字式的人物、礼仪服装、十米高的假人来代表李尔王的胡须、像人一般高大的乐器、形式及用途都令人费解的物体。”[30]从他的论述中,我们可以看到,他追求的舞台空间从写实性转向了高度的象征性。西方传统的戏剧采用写实布景,即“幻觉性布景”,试图在舞台上创造出逼真的物质环境,尤其是创造出剧中人物生活于其中的外部环境,其目的就是再现生活,令观众忘却舞台的存在。阿尔托则试图简化和虚化舞台布景。他认为布景不是现实环境的替代物,而是有利于戏剧动作展开的纯粹的舞台装置。他赞赏画家巴尔蒂斯为《钦契一家》所设计的舞台布景,认为它符合残酷剧场的需求(见图七、图八)。他夸赞巴尔蒂斯为《钦契一家》所设计的“布景,似是为鬼怪幽灵而做,像人们期望的那样宏伟如废墟,亦如同巨大的梯子一般”[31]。要知道阿尔托自雅里剧团时期起就弃纸糊而成的仿真物品,坚持使用真实物品充当布景,以表现真实。从这个意义上说,《钦契一家》的布景是非常实在的,这些真实的物件、装置是与建筑本身一体的,于是剧场空间里就没有传统意义上的虚幻“布景”了,呈现出“空”的特质。因此,当阿尔托说取消布景,其意愿是取消仿真的赝品,而非与建筑共融的实物。没有制造幻觉的布景,“空”的剧场空间既可以更好地容纳一切,也可以更好地突出演员的表演。从该剧的设计图纸中,我们可以看到巴尔蒂斯使用了直线、斜线、曲线、圆柱形、三角形、矩形、梯形等几何图案,这些图形并非随意安放在剧场空间中,而是贴合墙壁而画,其宗旨是充分利用空间的高度与深度,使其与建筑物相合衬。阿尔托的理解是他很好地利用了空间中的每一个平面,且让舞台直接成为一个如废墟的宫殿建筑。从空间的使用情况来看,舞台是“满”的,从布景的角度来看,建筑即舞台,故舞台又是“空”的。残酷剧场空间的“空”与“满”不是对立的,是互相依存,如同“虚实相生”一样。

阿尔托在论及东方戏剧时指出,“东方戏剧不含从唯一一个角度来攫取事物的外形,它不满足于简单的障碍,不满足于这多样化与意义的汇合,而是不断地考察多样化之所以诞生的精神潜力的程度,而是参与自然的强烈诗意,而是与宇宙磁力的各种客观程度保持奇妙的关系。”[32]在他看来,东方戏剧程式化的布景更有表现力和隐喻性。东方戏剧尽可能地简化布景,代之以各种动作、语言,更利于观众聚焦于演员的表演上。

图七 巴尔蒂斯绘制的《钦契一家》舞台设计图

图八 1935年《钦契一家》演出剧照

此外,写实性布景将演员拘束在三维空间里,而他的舞台却是处于运动状态的,“一个意象淡出,另一个意象又立即浮现,不能固定,因此要清除一切多余的装饰,使舞台纯净,甚至不要布景。”[33]另一方面,阿尔托追求的不是感官上的陶醉而是感官上的暴力,因此,场面豪华、布景精致对他没有任何魅力可言。事实上,阿尔托要实现的是改变纯粹外在的布景,而使演员成为“人肉布景”。经由演员的动作、语言及与之相配合的音响、灯光、服装等戏剧因素,全方位地触动观众,震脱虚假的生活面具,令观众直面人生的残酷,从而实现精神上的“净化”。

阿尔托的这一观念对后来的布鲁克和格罗托夫斯基很有启发。比如,格罗托夫斯基的“质朴戏剧”,就是简化一切非根本的戏剧元素,将演员作为表达戏剧体验的核心。演员必须用各种方式来刺激观众,让观众与之一起进入某种忘我的狂喜状态。

在阿尔托眼中,戏剧空间并非建立在一个建筑空间之上,而在于行为的形式和所有支撑行为的物质。巴厘舞剧是一种绝对动作的形式,“它本身就是理念,它迫使思想概念经过物质的、纤维的迷宫而被感知。”[34]另一方面,空间的各种图示建立起戏剧行为。“动作语言在空间发展,脱离空间便毫无意义。”[35]正是基于此,阿尔托认为外在的布景虽然可以简化乃至虚化,空间本身却必须是满的,它既充盈着各种可见的物质手段,如动作、声音、语言、灯光,亦激荡着一种“残酷”的精神力量,如无处不在的旋风,吞没观众。二者是一体的,“一出戏里必须有这种意志,这种盲目的生命欲望,它可以摧毁一切,它表现在每个手势、每个行动及剧情的超验性中。”[36]其目的在于最大限度地实现空间的表达力量。

在他看来,“戏剧是世上仅有的处所,我们仅存的整体手段,从这里我们可以直接达到机体。”[37]因此,为了触动观众的感官,包围观众的神经,他希望以一切可能的手段填满空间。他所构想的空间是一个广阔的、着眼于全部机体的空间,容纳了大量的可以表现新戏剧精神的物体、动作、符号。

在这个空间里的一切运动、姿态、话语、声音,都必须经过精密的计算,组成一个错综复杂却又相互关联的网络。阿尔托在谈论巴厘戏剧时指出,“从一个动作到一声呼喊或一个声音,其中没有过度,一切相通,就仿佛精神上掘出了几道古怪的通渠。……演出中的一切都经过完美的、数学式的精心计算,没有一点是出于偶然或个人的灵机一动。奇怪的是,在这有条不紊的非人化活动中,在这些像面具一样贴在脸上的、纯粹的肌肉表演,一切都在起作用。……剧中仿佛有一种上天授意的生活。”[38]

我们可以看到,阿尔托赞赏的空间是一个数字化的空间,“数字化”(chiffré)一词在阿尔托戏剧空间的建构中占有重要的地位。他指出“演出将自始至终由数字标明,数字仿佛是语言。”[39]在这个空间里,身体、话语、舞蹈、灯光、道具、手势、面具、音乐等多种形式经过周密的策划、安排,形成一个统一的整体,共塑舞台空间。“没有无效的动作,所有的动作都服从一种节奏,每个人物都极度典型化,其手势、面貌、服装仿佛都是启示。”[40]。以巴尔蒂斯为《钦契一家》所设计的服装为例,阿尔托认为画家在色彩和线条等外在形式方面的掌控力体现了他对色彩、线条等符号体系象征能力的认知,而这是科学地、有条理地、系统设置剧场内布景的必要条件。“巴尔蒂斯这位年轻的画家,是他同时代人中的佼佼者,让人赞叹的是他熟知外形体系与色彩符号一样具有相同的逻辑:死亡的绿色,凶死的黄色以其象征意义有助于选择服装和绘制宏伟布景”[41]。将空间数字化便是将空间中的所有视觉、听觉符号无一例外地编码,使之井然有序。

阿尔托以一种严谨、科学的态度对待空间,空间的构图是预先设计好的,没有即兴与自发的表演,一切要落实到最微小的细节中,以一种类似乐谱的方式标注:“这些形象、运动、舞蹈、礼仪、音乐、被截断的旋律、瞬息即止的对话都将被细心地标注和描述下来,尤其是无对话部分,因为我们的原则是:像乐谱一样,对不能用字词表达的东西采用标注或数字。”[42]对阿尔托来说,舞台空间就是一系列密码的编排,一种数学上严整的空间架构,空间里的一切相互关联、相互呼应,从而产生出一种撼动人的精神力量。整合这一切的就是导演,导演是舞台空间的创造者,亦即密码的编排者。这就改变了以往导演服从于剧本的角色,导演不再是统筹演出、将剧本搬上戏剧舞台的人,而变成了真正的戏剧创造者。

在阿尔托构想的戏剧空间里,不仅包含一切造型和视觉上的物质手段,还试图跨越精神与物质、具象与抽象的界限。阿尔托看过巴厘舞剧后,指出巴厘舞剧的一个重要启示是物质的启示性:“物质仿佛突然分散为符号,以显示具体和抽象的形而上学同一性。”[43]他认为:“戏剧应该成为一种实验性示范,以证明具体与抽象具有深刻的同一性。”[44]如何实现这种同一性呢?在谈及巴厘舞剧舞者的表演时,他称:“他们的欢乐和痛苦似乎并不属于他们自己,而是听从经过锻炼的程式和来自神灵的旨意。”[45]神灵的旨意,即一种非物质化的力量。演员以自己的身体,以服装、声音、姿态等一系列物质来呈现这种非物质化的力量。现实生活因此与宗教、与神圣合为一体。这样一来,戏剧空间可以包容一切可能的维度:可见的、不可见的;具体的、抽象的;现世的、超现实的。因为在演员背后存在着“幽灵”与“不可见之物”。

“不可见之物”在空间里占据重要的地位。在阿尔托看来,“不可见之物”是现实的重影,可激发全部的恐惧与想象。而巨大的恐惧则是全部古代戏剧的基础,是戏剧里最起作用的、也是最根本的因素之一。[46]阿尔托理想的空间就是以空间中的符号在一种象征性的表演中重建与不可见之物的联系。阿尔托相信,生活即使是僵化的、堕落的,现实仍潜藏在某个看不见的地方,戏剧要做的就是找出真正的现实,在神秘的恐惧感中,触及观众的“整个存在”。这就令他的戏剧带有神话-仪式的色彩,他的戏剧不是再现生活,而是生活本身。戏剧不是模仿、再现生活的片段,而是重建对宇宙的想象。这从另一个角度说明他的空间观是一种整体空间观,与仪式戏剧对剧场空间的认识一致。我们将在下一小节详细论述。