身体的整体表演

在阿尔托的表演观中,“身体”被置于非常重要的地位。身体是呈现残酷的空间,演员的身体就是在不断的自我挖掘中重组的身体。身体同时是空间中的象形文字,有别于以往身体对现实生活的模仿,演员借由身体的各个部位(呼吸、声音、形体、表情、肌肉)构建起视觉化、象征性的表意符号。演员与观众借由身体的传递,达到身体的同一,从而实现精神上的同一。可以说,阿尔托的表演观中最富有创造性的思想就是他重新定义了身体在表演中的意义与功能,重新发现了演员身体的表现力,从而拓展了表演的维度。身体是连接人的内部世界与外部世界的介质。通过身体的表演,演员将与自己的身体、与天地、与观众连接。本节将从阿尔托对身体本质的认识出发,全面地考察他如何认识身体与戏剧的关系,如何在表演中发挥身体的效用,训练演员的身体,打通演员身体各个部分的连接,接通自身身体的感受和体验,从而与同台的演员联接,与剧场空间、与观众建立联系,并找到新的戏剧表达方式。

一、身体的本质:灵肉一体

阿尔托在谈论戏剧与身体时称:“戏剧是断头台,是绞刑架,是焚尸炉或疯人院。残酷:被屠杀的身体。”[14]“戏剧不是舞台上的叫卖,不是潜在地、象征地演出神话,而是真正的火与肉的熔炼场。在那里,骨骼、肢体与音节接受践踏,借以一层层重组身体。构建身体的神话行为物质地、自然而然地呈现。”[15]

这是阿尔托特有的一种表达方式,他惯于以令人惊悚的形象和语言来传达自身独特的思想。“残酷:被屠杀的身体”,需要强调的是“屠杀”不是惯常意义上的屠杀,它指的是对身体的解构。阿尔托在《论残酷的信件》中称:“这种屠杀是一种变容,是一种善。”[16]“屠杀”意味着新生的可能。要建立新的身体,就必须解构过去的身体。

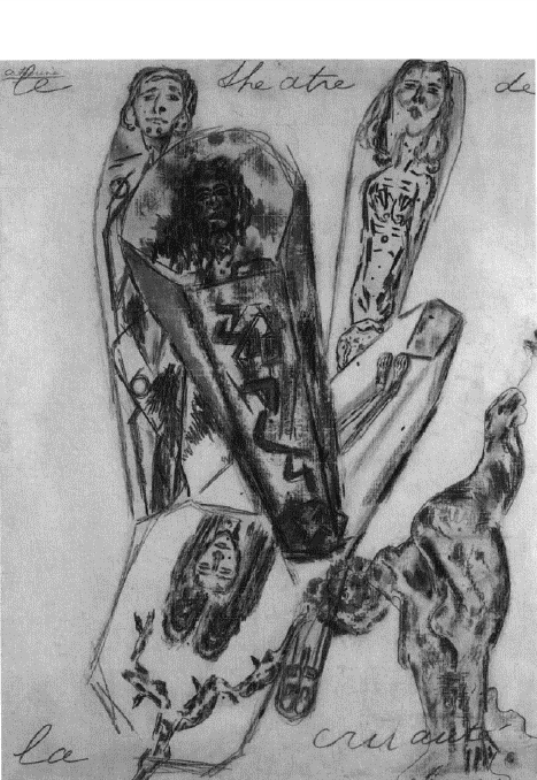

图九 阿尔托《残酷戏剧》(Le thé tre de la cruauté),(1946年3月)

tre de la cruauté),(1946年3月)

阿尔托曾画过一幅画来表现他理想中的残酷戏剧。(见图九)画的主体是身体。显然,在他看来,身体就是戏剧的原始场所。画中的身体不是正常的血肉丰满的身体,它们被分解成一块一块,如爆炸后的残片,在空间中飘荡。而且画中的身体是不自由的身体,它们受困于一个局促的空间中,表情痛苦。我们还可以从画中看到一个对比:人的头部与身体躯干的对比。如图所示,人的脸部并无歪曲变形,相对而言是较为“写实”的画法;然而人的身体,却是扭曲变形、断裂残破的躯干。也许阿尔托想要借由头脸(脑部为意识所在)与身体(模糊的无意识所在)的对比表示意识与无意识之间的共存、矛盾、冲突、裂空。对阿尔托来说,残酷戏剧就是在舞台上不断呈现挣扎的身体(因思想意识与无意识之冲突不断挣扎),令人在一种非常态的行为铺陈中认识身体,召唤出外在的真实的有形生活,借以取代不可见的神的世界。也正是在这一层面上,他将戏剧喻为身体的“熔炉”,长久以来四分五裂、备受压抑的身体在这里爆发,继而得到修复。这时,戏剧不再是消遣娱乐的工具,而是一种治疗手段,一种对人的机体与精神能起显著疗效的医用手段。在整个表演的过程中,演员和观众的身体都在解剖中再造,进而实现精神上的再造。剧场便被构想成为手术台,将人置于台上剖析便是让其更清楚地认识自我。此时,戏剧等同于医学,导演等同于掌握魔法的医师,观众成为被触及、被改变的目标。

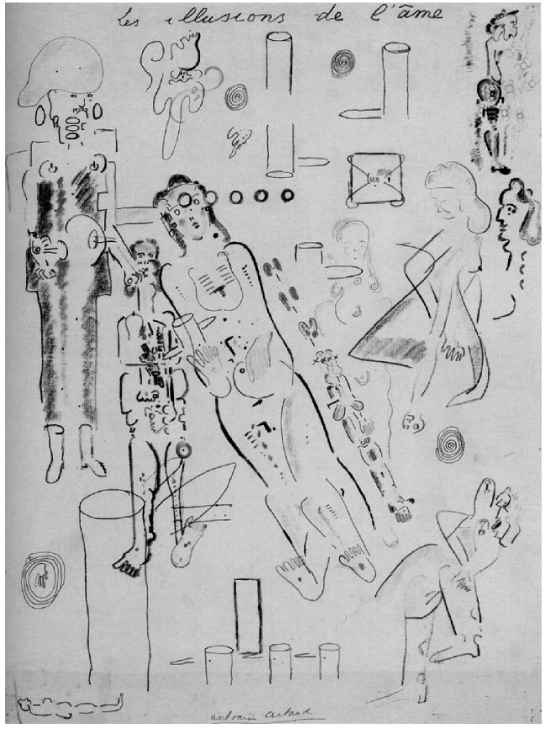

应该说,在阿尔托那里,身体的再造与世界的再造是同一的。身体本身就具有形而上的价值,它是灵肉一体的,即身体是精神的物化(见图十)。如图所示,当他需要表达人的灵魂、各种幻觉、想象时,却是用具体的肉身来表现。变形、支离的身体悬浮在宇宙之中,体内装载着无法言尽、模糊、混乱的意识与精神。我们知道,自古希腊以来,灵魂和肉体的对立就一直是人类面临的重要问题。事实上,身体的一些基本行为,如站、坐、走会随着不同文化的变化而发生变化,因此“身体”本身也是社会建构的。福柯也指出,任何权力都是身体技术。阿尔托对身体的再造,实际上就暗含了对人、对文化和秩序的再造。他认为“残酷”源于分裂,身体与精神本是一体的,西方现代戏剧恰好用逻辑和理性的语言分割了它。他希望借戏剧建构出一个身体、一种身份,消除自我与存在、语言与身体、身体器官与更真实的身体状态之间的裂缝。在残酷戏剧中,身体可以透过对有限和物质的发掘进入无限,在肢体有节奏的律动中融具象与抽象于一体,从而进入精神的狂迷状态。

图十 阿尔托《灵魂的幻觉》(Les illusions de l' me),(1946年)

me),(1946年)

此外,阿尔托曾接受过一段时间的针灸治疗。中国传统医学是一种整体医学,讲求人体自身整体性及人与自然、社会环境的统一、协调。针灸是从中医的整体观念出发,具体治疗病症的一种手段,其特质是通过不同器官之间的相互映射与关联对病症实施整体的治疗。中医对人体经络的界定在西医的解剖学中是无法进行验证的,然而在人体不同经络施针后所产生即时、迅捷的疗效令阿尔托对人的身体产生了新的认识。阿尔托将他从针灸治疗中获得的经验借用到戏剧中,认为身体与情感之间可以建立起一种神奇的对应关系。他指出:“应该承认演员有一种感情的肌肉组织,它与感情在身体上的定位相适应。”[17]他在《感情的田径运动员》中将表演与田径运动类比,要求演员具有田径运动员的身体素质,将身体的每一块肌肉、每一根神经都训练得可以传达感情。运动员的身体支撑着运动员的反应中枢,同样的,演员的身体支撑着演员表达情感的力量中枢。即人的身体运动与内在的心理活动过程之间存在一种平行的关系。

在他看来,“认识身体上的部位,就是重建神奇的连锁关系。”[18]即身体是一种视觉化的符号,这个符号与内在的情感相连。借由身体的不同部位可传达不同的情感,这就实现了内在情感的视觉化。而观众的身体与演员的身体同构,刺激演员的身体,也就能刺激观众的身体,从而刺激观众的情绪,成功地实现情绪的传递。演出就是发现颜色、动作、光线、声响等物化表现手段与人的激情、幽默等情感在身体上的对应关系、对应部位及敏感程度,准确触及并刺激观众身体上的特定穴位,最终实现人体器官与情感的神奇联接。

因此,阿尔托理想中的演员的身体,是没有器官的身体。演员的身体是一块可静可动的木头,在舞台空间里等待爆发。演员的身体本身也是一个空间,是一个能量场,是各个割裂的部位融为一体的场所,肌肉、组织、器官在其内部相互沟通、等待爆发。演员的职责就是系统地接受身体上的痛苦(亦即挖掘自身隐秘本能的痛苦,两者是一体的)以揭示自身的存在。对演员来说,表演就是在舞台上重塑身体,让身体变得自由而有效,并与整个世界之间建立流畅的相互交流。

正是基于这一对身体本质的认识,阿尔托将演员的身体视为戏剧表演中最重要的元素,视为连接演员、角色和观众,实现残酷戏剧精神力量的中间媒介,因而构想出一个庞大的身体表意系统,从而革新了戏剧表演的方式。

二、表演的本质:意象化的身体符号

阿尔托反对以对白为主的戏剧模式,主张建立一种新的动作戏剧。他称“自拉辛开始的心理剧种下了恶果,它使我们不习惯于戏剧所应具有的、即时和强烈的作用。”[19]所以他要建立的残酷戏剧,“不表演,直接行动。”[20]他在一系列文章中指出戏剧要从剧本、逻辑、现实中挣脱出来。戏剧的重点不应再集中于人与人的对话,而应转移到表演中身体与身体之间的互动,不同的身体带着各自的欲望、意愿与关注点,在舞台上不断碰撞,直接作用于观众的感官和神经,继而作用于观众的精神。

在前章我们已经提到,阿尔托要建立一种整体戏剧语言,动用一切有声、无声语言经过缜密编排构筑一套符号系统运用于剧场空间内,以有效地表现另一种真实,即隐秘的意识世界。阿尔托称该符号系统为“空间中的象形文字”。演员的身体,则是创造这些象形文字最根本、最重要的媒介。创造象形文字,便是“要求演员把人类最本质的冲动加以提炼并转化为一种形体意象”[21]。演员用整个身体(四肢、器官、面部表情、嗓音、呼吸等)反复组成各种意象化的象征,创造出一种直接的、具体的、符号化的舞台形象,呈现人隐秘的情感和精神状态。在这种情况下,舞台上的身体就不再是我们所熟知的日常生活中的身体,而是一种“非常态”的具有象征和隐喻意味的身体,身体的不同形态和不同身体的状态组合为一个大的表意系统。正如玛丽·道格拉斯所说:“身体是一个模式,它可以代表任何有限的系统。它的边界可以代表任何有威胁的和不牢靠的边界。身体是个复杂的结构。它的不同部分的功能及其相互联系,为其他复杂的系统提供了象征的源泉。”[22]

阿尔托认为西方传统戏剧发展至今丧失了想象力和生命力,其症结在于书写的表达方式限制了人的思想。值得注意的是,他反对的不是语词本身,而是西方使用、对待语词的方式。在他看来,语词具有和身体、动作相同的力量,能在人的脑海中创造出意象,但是西方的传统戏剧过分依赖话语作为沟通媒介,令观众的思维停滞于文字固有的意义之上,形成审美惰性,无法从语意拓展开去,形成画面,从而领悟语意背后的意蕴。因此,要重回到源头,回到前语言状态,找回字词中的姿势,从而革新戏剧的表达方式。马塞尔·儒斯(Marcel Jousse)在其著作《动作人类学》(Anthropologie du geste)中就指出要分析人类的语言,就必须回到这一语言的动作源头上去。他详细分析了一系列口头与书写的表达方式,指出语言首先是说话之口与身体的律动,动作是人类表达自我的源泉与基础。阿尔托将身体置于表演的重要位置,可以说是一种回归。回到人类原初的表达方式,重拾语言的具象化和动作性。在残酷戏剧里,身体的动作及其律动取代话语,成为演员表演的中心。应该说,阿尔托构想的身体符号能有效扩大表演的意指维度,从而在一个物质空间内,呈现空间的文学化(或诗意)。

传统基于剧本之上的戏剧表演,演的是人类日常生活的百态。演员要做的是在舞台上形象地再现剧作家构想出来的角色。角色自有其外貌特征、行为逻辑和性格心理,其本质是反映众生群像的一面镜子。演员用自己的身体制造出角色的幻象,即在舞台上隐藏真实的自我,以另一种身份行动。但是,身体扮演的仍然是一个具象的人物,其一举一动的逻辑与意义为观众所熟悉。从本质上来说,演员的身体是复制另一个身体。阿尔托认为这样的身体表演造成的后果就是“不痛不痒”,无法触动观众的神经,因为观众看到的不过是自我生活的映射。“再现的身体”掩盖了生活的本质,“就自然的表现——幻象而言,它在思想中创造了虚空,任何强烈的感情都在我们身上引起空虚的念头。”[23]他要打破身体对可见现实的复制,发掘出身体特有的表意性和象征性。演员不需要以自身的身体去再现某个人物,但也不能以自身身体的自然形态出现在舞台上。身体承载的是最真实的自我及其生命冲动,它组成的符码令演员与观众合一,一同进入忘我的境界,成为演出进行的参与者。

他的这一想法,是受到巴厘舞剧的启发而愈发明确的。他在观看巴厘舞剧时发现舞者的身体不追求再现生活自然形态,其姿势、动作不是对日常生活的写实和描摹,而是高度凝练具有象征意义的描绘性动作,从视觉到感觉,从智力到心理,都能对观众起到较强的冲击力。而且“它们影射某个传奇性的、隐秘的现实,而这个现实是被我们西方人所断然摒弃的。”[24]在阿尔托看来,巴厘舞剧中演员的身体具有一种超越性的表达力量,可以冲破话语的束缚,以一种可见的、具象的方式,直接表意,并抵达意义的本质。比如,若用话语来言说“龙”,则观众只大略知道“龙”为何物。而巴厘舞剧的演员用富有暗示性的肢体和声音拼贴出“龙”的意象,则可以令观众领略“龙”的气势和置身于“龙”前产生的畏惧。因此,阿尔托认为意象化的身体符号不仅表意而且表形,不仅作用于人的智力范畴,而且作用于人的感官范畴,其意指维度远远超过传统的话语。

不过,与巴厘舞剧不同的是,阿尔托残酷戏剧中的身体符号其意义是不固定的,是不断生成的,没有约定俗成的程式,每次演出都是一套新的身体符号系统的创造。

三、演员的全身表演:从呼吸到肢体

在舞台空间上呈现的身体符号需要透过演员的身体来完成,因此,在整个表演体系中,演员的身体训练与表演占据了重要的地位。可以说,没有演员的身体也就没有舞台上的身体表意系统。演员认识并运用身体的力量,超越自身形体与心理的障碍,以身体创造象形的表意文字,是实现残酷戏剧表演的关键。阿尔托专门撰写《感情田径运动》与《塞凡翁剧团》两篇论文谈论演员的身体表演。应该强调的是,他对演员身体表演的要求与他对身体的认知一致。演员的身体是一个相互关联的整体网络,气息(souffle)游走于其中,勾连起身体的各个部分。因此,演员的表演是从呼吸到肢体,全面配合、精确呈现的全身表演。

值得注意的是,演员的表演不是即兴的、自发的,而是经过精密计算的数字化的表演。演员身体的每一部分如何动作,如何配合,都有严格的规定。这项表演要求主要是从东方戏剧演员那里借鉴而来。20年代初,阿尔托在“戏剧工间”时,杜兰对日本演员的高超表演技艺的推崇至极,阿尔托也备受影响。他认为:“我们这个时代全能演员的理想风貌,接近日本演员所做的永久示范:将精神上与肉体上的可能性发挥到极致”[25]。日本演员精湛、细腻、准确、高度抽象、风格化的表演吸引了阿尔托,他觉得这是能激起幻觉的表演方式。演员要掌握这种由内到外掌握角色的表演技能,需要进行类似修士的苦行,从思想到行为都要专注、严格遵守程式。如此,演员才能通过面部表情的细微变化、手指关节的移动来传递内心情绪的波动。在阿尔托看来,此时的演员不仅仅是中国戏曲里的感情田径运动员了,他还是一位神秘人,用严格的意志自我修行,一言一行都做到规范可循,并在剧场仪式中通过计算好的数字化表演“普渡”观众。该表演还与阿尔托接受的针灸治疗有关。当时法国的针灸经络、穴位图除了用拼音标识具体穴位外,为了便于记忆表达,还用数字编码来标注。不同的数字代表不同的穴位,这启发阿尔托将这种数字法应用到表演中,以此来标识演员身体的具体部位,训练演员的身体,通过身体不同部位的不同组合,形成不同的身体姿态和动作,从而创造出丰富的身体符号。

在演员的全身表演中,阿尔托创造性地提出了“气息”这一概念。在他看来,气息连接内部世界与外部世界,它是身体与思想的能量;气息既与器官相联,又与情感、精神相联。身体不仅仅是由器官织成的网,气息在体内运转流动,带起整个身体的活力,令身体自如地运用各个器官、组织、肌肉、神经等物质材料。气息运动的力量同时就是身体发出的话语。

应该说,他对“气息”的认识来自中国哲学思想的影响。他曾经读过法译本的《易经》、《道德经》,并在笔记中写道:《道德经》中宇宙、万物的中心是空,而“空”中有阴、阳二气在运转。气是万物之源,也是生命之源。因此,他认为身体依靠气息来支撑,气息是身体之源正如气是宇宙之源,这样,身体就成为一个独立的空间。他实际上就是将身体的形成与宇宙的形成类比,试图运用气息创造新的身体。

气息具体到演员的表演上就是呼吸。“人的气息具有某些原则,这些原则依赖于魔术般的3种元素的种种不同的组合。有6种三元组合是主要的,而其他各种组合不计其数,因为生命来自三元组合。戏剧正是这种神奇的呼吸可以无限制重复的场所。”[26]三元组合,即中性、男性、女性,经由这三元排列组合为6种不同的呼吸方式。他之所以对呼吸做出如此细致的划分,原因在于他认为呼吸具有传递性。一方面,可以实现表演到观众的传递,“在这个戏剧中,为了重建连锁关系——即观众昔日在剧中寻找自己的现实的那种连锁关系——必须使观众与戏剧等同,同呼吸,同节拍。”[27]另一方面,可以帮助演员更好地找到自己器官的物质轨迹,掌控动作与动作之间的协调关系,并连接起身体的器官与相应的感情,从而传达多层次的、微妙的情感状态。“如果说一个固定的大动作使它周围派生出急促及多样的呼吸,那么这个膨胀的呼吸会将它的气波缓慢地扩展到固定动作的周围。”[28]

以前的表演也重视演员的呼吸,但是训练呼吸是为了更好地发声,更有感情、更洪亮地说出台词。而在阿尔托这里,呼吸本身就是一种表演,不同的呼吸意味着不同的感情与精神。“每一种感情、精神的每一个运动、每一个人类感情的跳跃都有它所特有的呼吸。……呼吸的节拍是有名字的,是这些节拍使人心具有形式,使感情的转换具有性别。”[29]从呼吸中,我们可以辨别出人内心极其微妙的情感波动。

气息与呼吸与演员的身体器官协作,共同组成另一套身体表演的符号——声音。演员经过训练,要能够做到精确调动呼吸与器官,不仅可以让声音在空间中发出不同的音效,还可以表达、传递不同的情绪,对人的听觉与思维形成不同的刺激,激发观众的思想。也就是说,演员要有意识地使用声音这种材质,通过组合、调整声音音频的高低强弱,让声音自成一套表意符号,在空间中发挥效用。为了实现这一戏剧理想,阿尔托理想的演员在声音上必须具备两大素质。其一是演员对声音具有较高的敏感度。对声音敏感的演员可以从万物之声中辨认出不同音调、不同音频、不同音质所传递的意思,领悟不同的情绪变化。如演员对外界声响不具有高度的辨识力,则不能体会声音中的细微差别,也就很难创造出阿尔托所要求的声音符号系统。其二是演员本身的身体条件,演员的身体需具备生成这种声音符号系统的能力。这就需要在训练中,让他们学会发出各种不同寻常的声音,学会使用在超出其自然音域之外的各种音域里发声,模仿各种自然声音或机器噪音。与此同时,演员在学习发声的同时,要学会产生明确的联想,并将这种联想移植进表演中。更重要的是,演员的发声要具有强大的冲击力,这就要求演员不仅限于用喉咙发声,而是要用呼吸配合身体的各个器官,把发声部位扩展到全身,建立起独特的“共鸣器”,以呼吸和声音来寻求身体与灵魂的合一。在这种状态下,演员发出的声响带着特定的节奏,具有超自然的力量,如咒语一般产生一种催眠的效果,引领人进入其中。

与呼吸、声音相应的是肢体的律动。阿尔托强调单纯模仿日常生活行为的肢体动作只是再现和复制生活的表象,是观众身体的影子,无法触及生命和生活的本质,也无法触动观众的感官和思想。

20年代初期,阿尔托在杜兰的“戏剧工间”中间接地学习和了解到日本戏剧演员机械的肢体表现方式,但是这种律动令戏剧具有一种神圣感。1930年,他在柏林观看了皮斯卡托(Erwin Piscator)和梅耶荷德的戏剧,了解到“有机造型术”原理,如肌肉的练习,动物姿态的学习等,这进一步启发和明确了他对于肢体表现力的认识。

与呼吸和声音相比,演员的肢体具有视觉上的造型,是一种更直观的表现方式。而且,呼吸和声音的节奏要体现在肢体的律动上。在阿尔托眼中,最理想的身体表演就是手、脚、双臂配合呼吸和声音,有节奏、有韵律的舞动,在空间中形成不同的“意象”,成为活动的、物质化的“象形文字”,真正实现了音、形、意三者在空间的完美呈现。而整个身体在空间中的移动又连接起空间中不同的平面,就像炼金术中的搅拌力,将不同的物质整合成“一”,从混沌到精纯,展现戏剧神奇的“魔力”。

另一方面,身体的舞动又与仪式中祭司的身体相似。身体在系统的、有条不紊的、有节拍的运动中,连接起有形的物质世界与无形的意识世界,召唤人进入到迷狂状态。值得一提的是,在阿尔托那里,演员的身体舞动不是歇斯底里、丧失控制的,一举一动都要经过严格的训练,在冷静的、数字化的身体运动中,形成身体记忆的无意识,从而实现戏剧在精神上对观众的召唤。可以说,演员的身体表演是从“科学”到“诗意”,即在一种机械化的训练中创造出诗意的身体符号。阿尔托反对偶然性的、即兴的身体魔力,认为只有系统地认识身体,建立起演员与观众在身体上的联系,才能知道触及身体的哪一点,能令观众沉浸在神奇的兴奋中。如此,才能发挥身体的魔力,锁住观众。正如他所说:“从今以后,在戏剧中,诗意与知识应融为一体。”[30]从这个层面上看,演员的身体表演要实现的是科学、理性与诗意、感性的合一。与阿尔托戏剧理论中的其他表述一样,整体表演的观念虽然给许多戏剧家提供了实验的依据与素材,也拓展了演员对表演、对身体的认识,但该表演方式因其高难度始终只能成为一种愿景。

需要澄清的是,仅仅将整体语言、整体剧场与整体表演堆砌在一起并不能成为带领大众超越生活的整体戏剧。导演这位剧场魔法师需要遵循数学的原则,删繁就简,以最本质、最精确、最科学的方法使用残酷戏剧的这3个要素,使之融为一体,从而呈现出一场整体的演出。也只有如此,残酷剧场中的整体演出才能成为演员与观众共同经历、共同体验、共同探究、共同悟道的精神仪式。

【注释】

[1]引自王崑,《表演理论新概念提纲——作为一个动态系统的表演艺术》,北京:中国戏剧出版社,2006年,第3页。

[2]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第123页。

[3]同上,第88页。

[4]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第2页。

[5]法文原文:la cruauté,c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang dieu,le hasard bestial de l'humanitéinconsciente humaine.引自O.C.XIV,第96页。

[6]引自孙惠柱,《现代戏剧的三大体系与面具/脸谱》,《戏剧艺术》,2000年第4期,第56页。

[7]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第128页。

[8]同上,第122—123页。

[9]转引自孙惠柱,《现代戏剧的三大体系与面具/脸谱》,《戏剧艺术》,2000年第4期,第56页。

[10]转引自黎赞光,《形体·内心·总体——阿尔托的表演理论及其艺术实践》,《电影艺术》,1987年10月,第47页。

[11]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第128页。

[12]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第50页。

[13]转引自黎赞光,《形体·内心·总体——阿尔托的表演理论及其艺术实践》,《电影艺术》,1987年10月,第50页。

[14]法文原文:le thé tre,c'est l'échafaud,la potence,le four crématoire ou l'asile d'aliéné.La cruauté:les corpsmasscrés.转引自Alain Virmaux,Antonin Artaud et le thé

tre,c'est l'échafaud,la potence,le four crématoire ou l'asile d'aliéné.La cruauté:les corpsmasscrés.转引自Alain Virmaux,Antonin Artaud et le thé tre,Paris:Seghers,1970,第264页。

tre,Paris:Seghers,1970,第264页。

[15]法文原文:le thé tre n'est pas cette parade scénique oùl'on développe virtuellement et symboliquement un mythe mais ce creuset de feu et de viande vraie oùanatomiquement,par piétinement d'os,demembres et de syllabes,se refont le corps,et se présente physiquement et au naturel l'actemythique de faire un corps.同上。

tre n'est pas cette parade scénique oùl'on développe virtuellement et symboliquement un mythe mais ce creuset de feu et de viande vraie oùanatomiquement,par piétinement d'os,demembres et de syllabes,se refont le corps,et se présente physiquement et au naturel l'actemythique de faire un corps.同上。

[16]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第94页。

[17]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第121页。

[18]同上,第142页。

[19]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第74页。

[20]法文原文:on ne joue pas,on agit.引自O.C.XIII,第147页。

[21]引自谷亦安,《阿尔托式戏剧的演出形式及风格特征》,《戏剧艺术》,1989年第1期,第91页。

[22]引自菲奥纳·鲍伊著,金泽等译,《宗教人类学导论》,北京:人民大学出版社,2004年。第51页。

[23]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第62页。

[24]同上,第53页。

[25]法文原文:une image idéale de ce que pourraitêtre l'acteur completànotreépoque et se rapprochant du typeéternel de l'acteur japonais qui a pousséen lui jusqu'au paroxysme la culture de toutes ses possibilities physiques et psychiques.引自O.C.II,第171—172页。

[26]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第102页。

[27]同上,第141页。

[28]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第103页。

[29]同上,第122页。

[30]引自安托南·阿尔托著,桂裕芳译,《残酷戏剧——戏剧及其重影》,北京:中国戏剧出版社,1993年(2006年重印),第128页。