从布兰卡港到布宜诺斯艾利斯

在布宜诺斯艾利斯登岸

出发前往布宜诺斯艾利斯——绍塞河——本塔纳山——第三个驿站——驱赶马匹——流星套索——山鹑和狐狸——地形——长脚鹬——麦鸡——冰雹风暴——塔帕尔肯山的自然台地——美洲狮肉——肉食——瓜尔迪亚—德尔蒙特——牲畜对植被的作用——刺菜蓟——布宜诺斯艾利斯——屠宰牛的大畜栏

9月8日——在前往布宜诺斯艾利斯的路上,我雇用了一个高乔人。雇用的过程费了不少劲:一个人的父亲不敢放他跟我走;另一个人虽然愿意,但别人说他太胆小了,让我不敢雇他。据说,他就算是远远地看见一只鸵鸟,也会以为是印第安人,然后像风一样跑掉。到布宜诺斯艾利斯的路大约有450公里,几乎全程都在无人的荒野上。我们在早晨出发。布兰卡港是一个绿草如茵的盆地,沿坡而上一两百米,我们就来到了一片宽广的荒凉平原。这里的土壤由细碎的黏土—石灰质岩石组成,由于气候干燥,只分散地丛生着一些枯草,没有一丛灌木或一棵树能打破这一成不变的单调。这天天气很好,但空气中有非常浓重的雾。我认为这预示着大风即将来临,但高乔人说,这是因为内陆方向远处的平原着了火。我们疾驰了一段时间,换了两次马,来到了绍塞河边(Rio Sauce)。这是一条水深流急的小河,但河面不宽,河宽还不到8米。到布宜诺斯艾利斯的第二个驿站就在这条河的岸边。在它的上游不远处是供马涉水过河的地点,那里的水深还不到马腹。但是,从这里直到入海口,没有一个地方可以渡河,所以这条河是个阻挡印第安人的有效屏障。

虽然这条小河微不足道,但在耶稣会会士福克纳绘制的地图中,绍塞河是条相当大的河,发源于安第斯山脉脚下。福克纳提供的信息总是很准确,我也不怀疑这一点,因为高乔人告诉我,在干燥的夏季,这条河会定期地泛滥,与科罗拉多河泛滥的周期相同,这只可能是因为安第斯山上的积雪融化了。如果总是这么小的水流,也不太可能横越整个大洲;如果这是一条大河的残留,那么按照其他河的情况,河水应该是咸的。冬季,纯净透明的河水一定是来自本塔纳山附近的泉水。我怀疑,巴塔哥尼亚高原和澳大利亚高原类似,有很多河流横穿而过,但只有特定季节才有正常的水流。或许在盼望港入海的河流就是这种情况,丘布特河也是如此。在丘布特河两岸,参与那次勘查的军官发现了大量高度蜂窝状的火山渣块。

时间刚过中午不久,我们就带上了新的马,请一位士兵当向导,向本塔纳山出发。从布兰卡港的锚地就看得见本塔纳山。根据菲茨·罗伊船长的计算,这座山高约1020米,这一海拔在南美洲东部非常显眼。在我这次旅程之前,我不知道有哪位外国人曾攀登过本塔纳山,实际上布兰卡港的士兵里也没有几位了解它。因此,我们之前听说过山里埋藏着煤、黄金和白银,听说有洞穴和森林,每一样都激起了我的好奇心,最终却都让我失望。从驿站到本塔纳山距离有6里格,一路上都是和之前并无二致的平原。但是,随着山的真实面目越来越清晰,旅途也越来越有趣了。我们到了山的主脊下,发现很难找到水,我们以为不得不滴水不沾地过夜了。但最终,我们还是在更靠近山边的地方找到了水。这些小溪甚至还只流过几百米远,其水流就完全消失在易碎的石灰石和松散的岩石碎屑之下了。我认为,大自然再没有创造过比本塔纳山更孤单、荒凉的岩石堆了。它有“Hurtado”(乌尔塔多)之名,意为“孤立的岩石”,完全名实相符。山坡崎岖陡峭,光秃秃的,不用说树,连灌木都很少见。我们甚至很难找到一根合适的串肉扦,用来把肉穿在上面,放在蓟的枝条[1]点起的火堆上烤。这座山的奇特面貌与平坦得像海面一样的平原形成了鲜明的对照。平原不仅与陡峭的山壁相邻,也镶嵌在走向平行的山岭之间,视野内色彩单调宁静,除了石英石的灰白和原野上覆盖着的枯草的浅褐色,没有什么更明亮的色调了。传统上,一个人看到光秃秃的高山,会觉得有许多巨大的碎石块,表面应该凹凸不平。在这里,大自然就向我们展示出,在海床变成干燥的陆地之前,最后一次地壳运动可能停止了。因此,我很好奇,到底离这些母岩多远的地方能找到卵石?在布兰卡港的海边和定居点附近,有一些石英石,无疑来自本塔纳山,两地的距离达到了72公里。

前半夜,露水沾湿了我们当作被子的马鞍布,到了早晨,马鞍布上就结冰了。这块平原看上去很平坦,但实际上有点难以察觉的坡度,高处的海拔达到250~300米。早晨(9月9日),向导告诉我,应该爬上最近的山脊,他认为从那里可以抵达本塔纳山的四个峰顶。在如此粗糙的岩石上攀爬非常累人,岩石的表面呈锯齿状,前五分钟爬上一段,后五分钟又常常不得不往后退。最终,我爬上了山脊,但大失所望地发现,面前出现了一条陡峭的山谷,谷底的高度和平原差不多,它把山岭一分为二,我在这边,那四座山峰在那边。山谷很窄,但是底部平整,连通山的南北两侧,是供印第安人骑马通行的绝好通道。下了山,走过这条通道时,我突然发现有两匹马正在吃草。我立刻跳下马,躲进长草丛里仔细观察情况,但我没发现有印第安人的迹象,于是我小心翼翼地继续第二次攀登。天色不早了,这边的山坡也跟另一侧一样陡峭崎岖。到了下午2点,我克服了各种艰难险阻,才爬上了第二座山的峰顶。我每走20米,都能感到大腿上部一阵痉挛,所以担心自己没法下山。另外,也必须换条路回去,不能再翻越一次之前那马鞍背一样的山脊了。所以我不得不放弃了更高的两座山峰。它们的海拔只比这里高一点,所有地质学的目的也都已经达到,所以已经不值得冒险再向上爬了。我认为,肌肉的痉挛是因为从费力地骑马到更费力地爬山,使肌肉的运动方式发生了巨大改变。这是值得铭记的一课,因为这个问题在某些情况下可能会给我带来大麻烦。

我之前说过,本塔纳山是由白色的石英石构成的,其中还夹杂着少量有光泽的黏土质板岩。在高出平原以上一两百米的地方,有几个地方在坚硬的岩石上黏附着砾岩。它们的硬度和黏合性都和我们日常所看到的一些海岸形成的大量物质很相似。我毫不怀疑,这些砾岩正是以类似的方式,在那个巨大的石灰质地层正在周围的海面以下不断沉积的时期堆积起来的。坚硬的石英石的外表有深深的缺口和撞击所留下的痕迹,我们相信这正是来自汪洋大海的浪涛的威力。

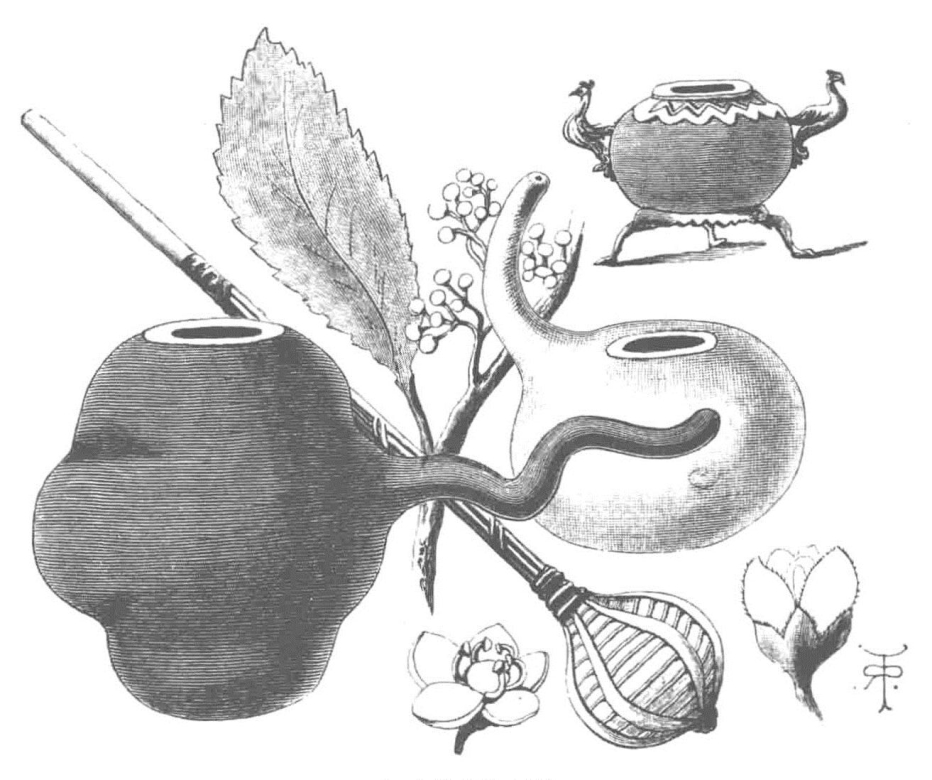

我对这次登山过程相当失望,连景色都没有什么特别之处:原野看上去就像海一样平静,但没有海的美丽色彩和清晰的边界。不过,这景色很新奇,又有一些危险,就像煮肉时放的盐,增加了一点滋味。当然,可以确定的是危险很小,因为我的两个同伴点燃了一堆明亮的篝火,如果怀疑印第安人正在接近,他们是不可能这么做的。日落时,我们到达了宿营地。我喝了许多马黛茶,抽了几根雪茄,很快铺了床。风很强,吹在身上寒冷刺骨,但我从没睡得像今天这样香甜。

9月10日——早晨,我们顺着大风一阵急驰,在中午到达了绍塞河驿站。一路上,我们看到了很多的鹿,在山附近还发现了一只原驼。邻接本塔纳山的平原上横贯着几条古怪的沟壑,其中一条有近6米宽,至少9米深,因此我们为了找路,不得不绕了个大圈。我们在驿站过了夜,谈话的主题一如往常,还是印第安人。本塔纳山本来是印第安人聚会的大场所,三四年前那里发生了很多战斗。我的向导曾参与这些战斗,当时有很多印第安人被杀。印第安女性逃到山脊的顶上,拼死用巨石战斗,其中很多因此而保住了性命。

9月11日——我们继续向第三个驿站前进。陪伴我们的是那个驿站的指挥官,他是个中尉。据说这段路程有15里格,但这只是大致的估计,这种估计总体上有点夸大。一路上没有什么令人感兴趣的景色,平原上长着干草,左手边或远或近地分布着一些低矮的山丘。接近驿站时我们接连翻过了几座小山。到达驿站前我们遇到了15个士兵,他们看护着一大群牛马,但他们说有很多牛马都丢失了。在平原上驱赶这些牲畜真是困难重重,如果在夜里有美洲狮甚至狐狸接近的话,没人能阻止马群四散奔逃,一场暴风雨也有同样的效果。不久前,一个军官赶着500匹马离开了布宜诺斯艾利斯,而当他到达军队驻地时,他的身边只剩下不到20匹马了。

很快,前方掀起一阵沙尘。我们发现,有一队骑手正朝我们这边奔来。还离得相当远时,我的同伴就从他们披在背上的长发确定他们是印第安人了。印第安人一般会戴着一条束发带,但是没有什么东西盖住头发,任风吹动他们的黑发,在黝黑的脸上飘散,使他们的面容显得更加野蛮。原来,他们是来自贝尔南蒂奥酋长的友方部落,这次是前往一个盐田挖盐的。印第安人吃很多盐,小孩会像吃糖一样吮吸盐。这种习惯与西班牙人属下的高乔人不同,虽然他们生活习惯很相似,但基本不吃盐。据芒戈·帕克[2]所说,主要吃素食的人会不可抑制地渴望吃盐。印第安人心情愉快地向我们点了点头,全速飞驰而去。他们把一群马赶在前方,身后还跟着一列体形瘦长的狗。

9月12日、13日——我在驿站停留了两天。罗萨斯将军曾亲切地通知我,有一队士兵近期将前往布宜诺斯艾利斯,他建议我让他们护送。早晨,我们骑马到附近的山丘去游览,并且做些地质学的调查。午饭后,士兵们分成两组,测试他们使用流星套索的技巧。两支长矛插在23米外的地上,士兵们大概每4~5次投掷,才能成功命中和缠绕一次。流星套索可以扔到50米左右,但到那个距离就没什么准头可言了。不过,骑在马上就不一样了:借着马的速度,据说有效的投掷距离可以达到70多米远。为了验证流星套索的威力,我再举个例子。在福克兰群岛(Falkland Islands),西班牙人有一次杀死了一些自己的同胞和所有英国人。一个对英国人友好的年轻西班牙男子正在逃跑,一个名叫卢西亚诺(Luciano)的高个子壮汉在身后骑着马全速追赶,喊叫着让年轻男子停下,说他只想和他谈一谈。年轻男子快要逃上船时,卢西亚诺掷出了流星套索,击中了年轻男子的双腿,套索立刻缠成一团,把他绊倒在地。他一时间失去了知觉。等他苏醒过来后,卢西亚诺和年轻男子谈完话就放他走了。年轻男子告诉我,他腿上被流星套索缠绕的地方现在留下了大片的伤痕,就好像被鞭打了一样。中午,来了两个人,他们从下一个驿站带来了一个要交给罗萨斯将军的包裹。因此,这天晚上,我们的队伍除了这两人以外,还有我和向导、中尉和他部下的四个士兵。四个士兵都有些奇怪。第一个是个友善的年轻黑人,第二个是印第安人和黑人的混血,另两个没有太明显的特征。其中一个是个智利老矿工,有着红褐色的皮肤;还有一个有穆拉托人[3]的血统。但是,我从没见过表情如此可憎的两个混血人。晚上,他们围坐在火堆旁玩牌。我在一旁休息,看到他们就像一幅萨尔瓦托·罗萨[4]画中的场景。他们坐在一段矮悬崖下,所以我可以俯视他们。他们的周围躺着几条狗,地上摆放着武器,还有丢弃的鹿骨和美洲鸵鸟的残骸。他们的长枪插在草地上。在远处黑暗的背景中,他们的马拴在一边,用来应付任何突发的危险。每当一只狗的叫声打破了原野上的平静,就会有个士兵离开火堆,把头贴近地面,缓慢地扫视着地平线。如果烦人的麦鸡(teru-tero)尖叫起来,他们的谈话就会停下来,每个人都侧耳倾听。

在我们看来,这些人过的生活是多么悲惨!两处驿站离绍塞河驿站至少各有10里格路程,由于印第安人的杀戮,两处驿站之间变成了20里格的路程。据推测,印第安人在半夜发动了攻击,因为杀戮过后的那个早晨,他们就向这个驿站进发;幸运的是有人发现了。不过,这里所有的人都带着马群逃脱了。每个人自顾自地逃命,还尽自己所能带走了尽可能多的马。

他们睡觉的小屋是用蓟的茎搭起来的,既不能挡风,也不能遮雨。实际上,下雨的时候,屋顶仅有的作用,只是让水滴汇聚在一起,变得更大。他们除了自己动手去抓鸵鸟、鹿和犰狳等动物来吃,再没有别的东西可吃了。他们仅有的燃料是一种矮小植物的干燥枝条,这种植物某种程度上有些像芦荟。他们仅有的享受,就是抽小纸烟与喝马黛茶。我时常想到,在这片单调的原野上,食腐的秃鹫是人们经常的伙伴,它们就静坐在附近的低矮悬崖上,好像耐心地说:“啊!等印第安人来了,我们就有一顿大餐了。”

马黛茶壶和吸管

早晨,我们全体出发去打猎,虽然没有猎获太多的东西,但有好几次我们追逐得很欢。打猎开始不久,大家分头行动,按照计划将在一个特定的时间(大家在计算时间方面都有很强的本领)从不同的方向会合,用这个方式把猎物赶到一起。一天,我在布兰卡港打猎时,那里的人只是排成新月形,相邻的人相距约400米,一只健壮的美洲雄鸵鸟被领头的几个骑手驱赶着转了个方向,试图从一侧逃跑。高乔人不顾一切地高速追赶,用绝妙的技术控制着马,每个人都拿出流星套索,在头上挥舞。跑在最前面的一个终于扔出了流星套索,套索在空中旋转着,一瞬间鸵鸟就跌倒了,连滚好几圈,双腿被套索缠在一起。

这里的平原上有三种山鹑[5]繁殖得很兴旺,其中两种和雉鸡(pheasant)一样大。它们的天敌是一种漂亮的小个狐狸,数目也意外地多,一天的行程中至少能看见四五十只狐狸。它们一般只在自己的巢穴附近活动,但我们的狗还是捕杀了一只。我们回到驿站时,发现同伴中两个单独去打猎的人也回来了。他们杀死了一只美洲狮,还发现了一个美洲鸵鸟的巢,里面有27只鸵鸟蛋。据说每个鸵鸟蛋的重量相当于11个鸡蛋,那么我们从这一个巢里就获得了相当于297个鸡蛋的食物。

9月14日——由于来自下一个驿站的士兵要返回原地,于是我们就着手组成了五个人的队伍,并给每个人都配备了武器,因此我就决定不等后面的军队了。这里的主人,那位中尉,极力劝说我留下。由于他招待得非常周到,不仅给我准备食物,还把他自己的马借给我,我想要给他点酬金。我问向导是不是该这么做,但他告诉我绝对不可以,因为我得到的回答很可能是“我们这里狗都有肉吃,自然对一个基督教徒也不会吝惜的”。显然,在这样一支军队里,中尉的军衔不是阻止他收钱的理由,这只是因为他非常好客。在这些省份里,每个旅行者不管到哪里都能感受到这一点。我们疾驰了几里格的路程,到了一片低洼而多沼泽的地区,向北绵延近130公里,直到塔帕尔肯山(Sierra Tapalquen)。有些地方是良好的潮湿平原,覆盖着绿草,而其他区域,地表是黑而软的泥炭土,也有不少广阔但水浅的湖以及大片的芦苇。这里整体上很像剑桥郡(Cambridgeshire)的沼泽。夜晚,我们在沼泽间费了不少劲,才找到一块干燥的地面来宿营。

9月15日——早上,我们起得很早,很快路过了之前被印第安人袭击、死了五个士兵的驿站。指挥官身上有18处长矛刺伤。经过一段长距离疾驰后,我们于中午抵达了第五个驿站。由于一时难以得到马,我们就在这里过了夜。这里是整条路上地形最开阔的地方,所以配置了21个士兵。日落时他们打猎归来,带回来了7只鹿、3只美洲鸵鸟,还有许多犰狳和山鹑。这里有一个惯例,在原野中骑行时,要在平原上放几把火,所以到了夜晚,几处明亮的大火照亮了地平线。这么做,部分原因是为了迷惑任何离群游荡的印第安人,而主要原因是为了改进牧场。在多草而没有大型反刍动物的平原上,需要用火来除去过多的植被,以便来年的草长得更好。

这里的小茅屋甚至没有屋顶,只围着一圈蓟茎,能挡挡风而已。茅屋位于一个宽阔而水浅的湖边,湖中聚集着大群的野鸟,其中黑颈天鹅格外显眼。

这里有种珩科鸟(黑颈长脚鹬[6],Hipantopus nigricollis)看上去好像踩着高跷,在这里常大群地出现。人们之前错误地以为它的姿态很笨拙,其实它最喜欢在浅水中漫步,从动作上看,它的步态并不算糟糕。黑颈长脚鹬成群时会发出一种声音,很奇特,像一群小狗全力追逐猎物时所发出的叫声。夜里醒来时,我不止一次被远处传来的这种声音吓一跳。斑麦鸡(teru-tero,学名Vanellus cayanus)是另一种常常打破夜晚寂静的鸟。它的外表和习性在许多方面与凤头麦鸡(peewit)相似,但翅膀上长着尖锐的刺,就像公鸡腿上的刺一样。麦鸡的俗名因其叫声而得,斑麦鸡也是如此。在草原上骑马行进时,常有这种鸟追赶着人,似乎它厌恶人类。由于它从不停歇、毫无变化的刺耳尖叫声,人们一定也厌恶它。它最让猎人头痛,因为它不停地乱叫,使得所有鸟兽都知道有猎人接近了;对旅行者来说,按莫利纳[7]所说,它或许还有些用,比如警告他警惕夜间的强盗。在繁殖季节,它与我国的凤头麦鸡一样,会假装受伤,把狗和其他动物引离它的巢。它的蛋是一种美味佳肴。

9月16日——我们到达了塔帕尔肯山下的第七个驿站。这里的原野相当平整,松软的泥炭土上长着一种粗壮的野草。这里的茅屋非常整洁,柱子和椽是由一打干燥的蓟茎用兽皮带捆在一起制成的,这些形似爱奥尼亚式的柱子,支撑着芦苇做成的房顶和墙壁。在这里,我们听说了一件离奇的事,如果不是亲眼见到部分事实真相,我是一定不会相信的:就在前一天晚上,下了一场像小苹果一样大小的冰雹,砸死了许多野生动物。我到达时有一个人已经发现了13只鹿[8](Cervus campestris)的尸体,而我也看到了新鲜的皮。我到这里几分钟后,另一个人又带来了7只死鹿。现在我很清楚,一个人如果没有猎犬的帮助,一星期都很难猎到7只鹿。这个人说他看到了15只死去的鸵鸟(一部分后来成了我们的美餐),还有几只鸵鸟在到处乱跑,显然它们有一只眼睛已经瞎了。大量更小的鸟被砸死了,比如鸭子、鹰和山鹑。我看到了一只山鹑,背上有一块黑色伤痕,就好像被铺路的石块击中了一样。小屋周围一圈用蓟枝条做的篱笆也几乎被冰雹砸倒了。告诉我这件事的人当时探头出去看发生了什么,头上也受了重伤,现在还绑着绷带。据说这次冰雹的影响范围很小。我们前一天晚上在宿营地确实看到这个方向有一团乌云,还不时有闪电。像鹿那么大的动物怎么会被这样砸死?虽然看似不可思议,但我见到了足够的证据,所以毫不怀疑,整个故事没有一丝一毫的夸大。不过,我很高兴地发现,耶稣会会士多布里茨霍费尔[9]的话也支持这种可能性。他在谈到远在北方的一个地点时说,巨大的冰雹从天而降,砸死了许多的牛。印第安人因此把这个地方叫作拉勒格雷卡瓦尔卡(Lalegraicavalca),意思是“白色的小玩意”。马尔科姆森博士[10]也告诉我,他曾于1831年在印度目击了一次冰雹风暴,砸死了许多大鸟,重伤了牛群。这些冰雹是扁平状的,有一块周长达到25厘米,另一块重50多克。冰雹像火枪弹一样翻起了石子路,打穿了玻璃窗,在上面留下了圆形的洞,但没有打碎。

我们吃过冰雹打过的肉,翻越了塔帕尔肯山。这是一连串低矮的山岭,起始于科连特斯角[11],高数百米。这里的岩石是纯粹的石英石,据我了解,东面远处是花岗岩。这些山丘的形状很特别,一些较低的垂直悬崖围绕着平整的台地,就好像一个沉积层的外延。我们攀登的山丘很小,直径不到200米,不过视野内还有更大的。其中一个被称为“corral”(畜栏)的,据说直径有3~5公里,周围的垂直悬崖有十一二米高,只有台地的入口处没有悬崖。福克纳[12]曾描述了印第安人把野马群驱赶到台地里面,然后把守住入口不让它们逃跑的奇事。我之前从未听说过哪里的台地是由石英石构成的,我在攀登时检查了脚下的山丘,既没有裂纹也没有分层。听说“Corral”的岩石是白色的,能够用来打火。

直到入夜后,我们才到达塔帕尔肯河畔的驿站。晚饭时,听着谈话,我突然恐惧地觉得我正在吃的可能是当地的名菜:远在出生前还没完全长成形的牛犊。实际上那是美洲狮的肉,颜色很白,味道很像小牛肉。肖博士(Dr.Shaw)曾说“狮子的肉广受好评,不管颜色、口感,还是风味都跟小牛肉很相似”。这话经常遭到人们嘲笑。显然,美洲狮正满足这一描述。高乔人对美洲虎肉是否好吃有不同的看法,但一致认为美洲狮肉很好吃。

9月17日——我们沿着塔帕尔肯河,走过一片肥沃的土地,来到了第九个驿站。塔帕尔肯这个地方,本身就是塔帕尔镇——如果能够这样称呼的话。它坐落在一片十分平坦的原野上,目力所及之处散布着印第安人的“托尔多”,即外观像烤炉的棚屋。站在罗萨斯将军一方、跟他一起并肩作战的印第安人的家庭,就在这里生活。我们遇到了许多年轻的印第安女性,与她们擦肩而过。她们两三个人同骑一匹马,和许多年轻男性一样,她们长相都很标致。她们脸颊红润,非常健康。除了“托尔多”,还有三座小屋,其中一座住着指挥官,另两座里是开店的印第安人。

在这里,我们买到了一些烤饼。我已经几天时间没有吃到肉以外的东西了。我不是完全讨厌这种新的食谱,但我觉得这种吃法只在进行了剧烈运动时才适宜。我听说在英国,病人如果要完全食用肉食,就算是为了活命,也很少有人能忍受。但是,潘帕斯的高乔人经常几个月只吃牛肉。不过据我观察,他们吃的脂肪比例相当大,这样,所含的动物性物质就少了。他们很不喜欢肉干,比如刺豚鼠肉干。理查德森博士[13]也说:“当人们不得不长期只食用少脂肪的动物性食物时,对脂肪的渴望就无法抑制;让他们能够吃下大量纯粹的甚至油状的脂肪,他们也毫不感觉恶心。”我觉得,这是一种有趣的心理学现象。或许这是因为,高乔人的肉食食谱,能让他们和其他肉食动物一样长期不进食。我听说,在坦迪尔[14],有些士兵自愿追赶一群印第安人,不吃不喝达三天之久。

我们在店里看到了许多物品,比如印第安女性编织的马衣、腰带和吊袜带。这些东西的花纹很漂亮,颜色明亮。其中吊袜带的手艺非常之高,以至于一个布宜诺斯艾利斯的英国商人在发现流苏是由撕开的肌腱系牢的之前,还一直断言这是在英国制造的。

9月18日——我们今天骑马走了很久。在萨拉多河[15]以南7里格的第十二个驿站,我们遇到了路上第一个庄园。庄园里有牛,有白人女性。之后,我们不得不经过一段洪水泛滥、水深直到马膝的地区,长达好几英里。我们把马镫交叉放在马背上,像阿拉伯人一样把腿弯起来骑马,这样才勉强没有打得太湿。来到萨拉多河时,天色已晚。河水很深,大约35米宽。不过到了夏天,萨拉多河的河床基本会干涸,只剩下一点点河水,水几乎和海水一样咸。我们在罗萨斯将军的一个大庄园里过夜。庄园的防御加固过,又非常大,在黑夜中到达时我还以为这是个小镇和要塞。早晨,我们见到了大群大群的牛,将军在这里有74平方里格的土地。以前,这个庄园的雇工接近300人,他们成功防御了印第安人的每一次进攻。

9月19日——我们经过了瓜尔迪亚—德尔蒙特[16](Guardia del Monte)。这是个精巧的小镇,房屋分散,有许多果园,种满了桃树和榅桲[17]树。这里的平原和布宜诺斯艾利斯附近的相似,草较短,呈亮绿色,生长着大片大片的车轴草和蓟,还有很多平原䳍的洞穴。渡过萨拉多河后,地表的形态有了巨大的变化,这让我非常吃惊。之前地上长的全是低质量的牧草,而现在却绿草如茵。我起初以为这是因为土壤性质的不同,但当地人提醒我,这是因为牛群放牧和牛粪使土地肥沃的缘故,就像在乌拉圭河东岸地区一样。在那里,蒙得维的亚周围的土地和科洛尼亚[18]附近少人居住的亚热带草原就大不相同。相同的现象在北美的大草原[19]同样存在。原本长着近两米高的粗草的土地,在放牧之后,就成了普通的牧场。我在植物学上的知识还不足以让我断言,这里的改变是由于新物种的引进还是由于同类物种的轮流生长,抑或是各种植物比例的变化。阿萨拉也观察到了这一惊人的现象。他发现,通向一间新建茅屋的每一条道路的两侧,突然出现附近地区所没有的植物,他对此感到困惑不已。在书的另一章中,他说[20]:“野马喜欢在路边排泄,因此路边经常堆着马粪。”这句话不是部分地解释了原因吗?这样,我们就有了一片片施了大量肥的土地,正是沟通相隔遥远的区域的通道。

我们发现,瓜尔迪亚—德尔蒙特附近是两种欧洲植物的南方分布界线,这两种植物现在极为常见。不论是布宜诺斯艾利斯、蒙得维的亚,还是其他城镇,附近的沟壑两边都长满了大丛的小茴香。不过,刺菜蓟[21](学名Cynara cardunculus)的分布范围更广:在纬度相近的地区,它在科迪勒拉山脉两边都有分布,范围横贯整个大陆。在智利、恩特雷里奥斯[22]和乌拉圭河东岸地区,我在人迹罕至的地方都发现过刺菜蓟。在乌拉圭河东岸地区,很可能达数百平方公里的地面上,都密密麻麻地覆盖着这种多刺的植物,无论是人还是野兽都无法进入。在起伏的平原上,现在只要刺菜蓟成片存在,就没有其他生物生存。但是,在刺菜蓟引进到南美之前,这些区域肯定和其他地方一样,生长着茂盛的牧草。我很好奇,是不是还有其他物种能像刺菜蓟一样如此大规模地入侵。我之前说过,从来没有在萨拉多河以南看见过刺菜蓟,但是随着原野中有人居住的地方逐渐增多,刺菜蓟的分布也可能向南扩展。这情况与潘帕斯的大蓟(叶上有斑)又不同,我在绍塞河谷见到过大蓟。按照莱尔先生所确定的原理,自从1535年第一个殖民者从拉普拉塔带着72匹马上岸以来,没有什么地方比这里的变化更加明显的了。无以计数的马、牛和羊群,不仅彻底改变了植被的情况,也使得原驼、鹿和美洲鸵鸟几乎绝迹了。无数其他变化一定也类似地发生了。有些地方,野猪很可能取代了西貒;野狗可能正在森林中很少有人来往的河流两岸咆哮;家猫变成了一种更大更凶猛的动物,在多岩石的丘陵地带生活。正如多尔比尼提出的,自从家养动物进入以后,秃鹫的数目增长得非常快,我们也有理由相信它们的分布范围向南扩展了。毫无疑问,除了刺菜蓟和小茴香以外,还有许多植物适应了这里的环境:巴拉那河口附近的小岛上长满了桃树和橘子树,它们的种子是被河水冲下来的。

潘帕斯的大蓟

刺菜蓟

在瓜迪亚换马时,几个人问了我们关于军队的很多事——我从没见过任何事能引起人们对罗萨斯将军的热情关注。他们说罗萨斯将军的胜利是“最正义的战争,因为他所讨伐的都是一些野蛮人”。这种表达,不能不说是很自然的,因为直到最近,无论男人、女人还是马匹,在印第安人的攻击面前都不能保证安全。这天,我们在一成不变的富饶的绿色草原上骑马走了很久,周围是一群群的牲畜,不时有单独的庄园进入视野,庄园里种着商陆树。晚上,下了场大雨,我们来到一个驿站。主人说,如果我们没有合法的护照,就不能在此停留,因为强盗太多,他不相信任何人。但是,当他读我的护照时,才读到头几个字“尊敬的博物学家卡洛斯”[23],他的怀疑就消失了,取而代之的是尊敬和礼貌。我怀疑,无论是他还是他的同胞对博物学家是什么根本就一无所知,但即便如此,我的头衔很可能一点也不会失去价值。

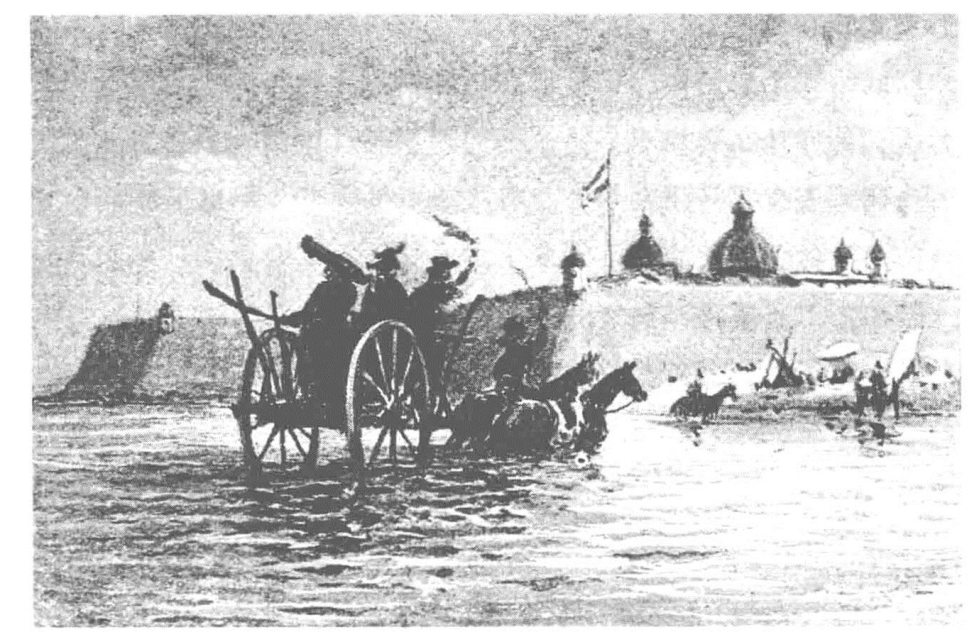

夜间宿营,布宜诺斯艾利斯

9月20日——中午,我们到达了布宜诺斯艾利斯。郊区很漂亮,有龙舌兰构成的树篱,也有橄榄树、桃树和柳树构成的小树林,这些树才刚长出嫩叶。我骑马去了英国商人卢姆先生(Edward Lumb)的家,在此期间,对于他的热情好客令我万分的感激。

布宜诺斯艾利斯市区很大[24],我认为这是世界上最规整的城市之一了。交叉的街道都互相垂直,平行的街道都等距,房子都是正方形,称为“quadras”。另外,房子自身就是中空的方形结构,所有房间的门都朝向一个整洁的小庭院。房子通常只有一层,屋顶是平的,适合放置椅子,夏天通常有很多居民跑到房顶上。市中心是广场,四周坐落着政府部门、要塞和教堂等。革命前,旧总督府也设在这里。建筑物的总体组合富有建筑学的美感,不过说到单独的房子,就没有一座能这么夸口了。

这里的大畜栏是值得一看的。这个喜好牛肉的城市,就在这里屠杀牲畜,供市民食用。与阉牛对比,马的力量令人吃惊:一个骑手把套索套在牛的两角之间,就能把牛随便拉去哪里。牛的四条腿刨着地,徒劳地抵抗着马的拉力。通常牛会向一侧全速冲刺,但马立刻转向减轻了冲击,站得很稳,牛反而差点摔倒。牛脖子没有被拉断,倒是让人惊讶。不过,这场角力不是公平的较量:是马的肚带对抗牛伸长的脖子!类似地,人只要把套索套在马的耳后,就能制服最烈的野马。牛被拖到屠宰处后,屠夫就小心地切断它的腿筋。于是,牛发出了临死前的哀嚎,这是我所听过的最痛苦的声音。我常常在远处就能分辨出这种哀嚎,也就知道宰牛马上就要完成了。宰牛的场景非常可怕,令人作呕,地面几乎铺满了骨头,马匹和骑手身上都沾满了血污。

[1]我没法确定准确的物种名称,所以这么表述。我认为,是刺芹属(Eryngium)的一种。——译注 《关于新西班牙王国的政治论文》(Political Essay on the Kingdom of New Spain),第四卷,第199页。

[2]《非洲旅行记》(Travels in Africa)第233页。芒戈·帕克(Mungo Park,1771~1806),苏格兰探险家,一般认为他是第一个考察尼日尔河的西方人。

[3]穆拉托人(Mulatto):指黑人和白人的混血人种。——译注

[4]萨尔瓦托·罗萨(Salvator Rosa,1615~1673):意大利画家、诗人。——译注

[5]这里指的是两种䳍属(Tinamus)的鸟和A.多尔比尼的凤头䳍(Eudromia elegans),它们从习性上看只能算是山鹑。——译注

[6]黑颈长脚鹬现学名Himantopus mexicanus。——译注

[7]胡安·伊尼亚齐奥·莫利纳(Juan Ignacio Molina,1740~1829):智利博物学家、鸟类学家、地理学家。——译注

[8]应为草原鹿,学名Ozotoceros bezoarticus。——译注

[9]《阿比庞人记》(History of the Abipones)第二卷第6页。

[10]约翰·马尔科姆森(John Malcomson,1803~1844):苏格兰外科医生、地理学家。——译注

[11]科连特斯角(Cape Corrientes):地名,在布宜诺斯艾利斯省东部沿海城市马德普拉塔(Mal der Plata)境内。——译注

[12]福克纳《巴塔哥尼亚》第70页。

[13]《英属美洲北部动物学》(Fauna Boreali-Americana)第一卷第35页。

[14]坦迪尔(Tandil):布宜诺斯艾利斯省中部城市。——译注

[15]萨拉多河(Rio Salado):布宜诺斯艾利斯省北部的河流,在布宜诺斯艾利斯市东南方注入拉普拉塔河口。——译注

[16]瓜尔迪亚—德尔蒙特(Guardia del Monte):布宜诺斯艾利斯省北部的一个区,位于萨拉多河北岸。——译注

[17]榅桲:属于苹果亚科,原产中亚和高加索山区,果实是金黄色水果。——译注

[18]科洛尼亚(Colonia):乌拉圭西南部的省份,毗邻拉普拉塔河口。——译注

[19]参见阿特沃特先生(Caleb Atwater,美国考古学家、历史学家)的《北美大草原记》(Account of the Prairies),载于《美国科学杂志》(Silliman's North American Journal)第一卷117页。

[20]阿萨拉《1781年至1801年南美洲旅行记》(Voyage)第一卷373页。

[21]A.多尔比尼(vol.i,p.474)说,刺菜蓟和洋蓟(artichoke)都发现有野生的。胡克博士(Dr.William Hooker,英国植物学家,皇家植物园首任园长)(《植物学杂志》第四卷2862页)把这片区域几种菜蓟属植物用inermis的名称统一描述。他说,植物学家现在基本认可,刺菜蓟和洋蓟是同一种植物的不同形态。我要补充的是,一个聪明的农民告诉我,他曾在一个荒废的花园里观察到,洋蓟变成了普通的刺菜蓟。胡克博士相信,黑德船长对潘帕斯的蓟类的生动描述适用于刺菜蓟,但这是错的。海德博士所指的植物是我几行后提到的大蓟。我不知道大蓟是不是蓟类,但它与刺菜蓟区别较大,更像蓟,所以这么称呼它。

[22]恩特雷里奥斯(Entre Rios):阿根廷东北部省份,东邻乌拉圭。——译注

[23]卡洛斯(Carlos):达尔文的名查尔斯(Charles)的西班牙语化形式。——译注

[24]据说布宜诺斯艾利斯的人口达到6万。蒙得维的亚是拉普拉塔河畔第二重要的城市,人口1.5万。