加拉帕戈斯群岛

加拉帕戈斯陆龟,平塔岛亚种

火山群——火山口数量——无叶灌木丛——查尔斯岛的殖民地——詹姆斯岛——火山口里的盐湖——岛群的博物学——奇异雀类的鸟类学——爬行动物——巨龟习性——以海草为食的钝鼻蜥——陆栖蜥蜴的挖洞习性、草食性——群岛上爬行动物的重要性——鱼类、贝类、昆虫——植物学——美洲式生物结构——不同岛屿上物种或种类的差异——鸟类的温顺习性——害怕人类的习得性本能

9月15日——加拉帕戈斯群岛(意为巨龟之岛)由10个大岛组成,其中5个面积比较大。它们位于赤道,距离美洲西海岸800~1000公里,均由火山岩形成;少数有带有特殊光泽且由于高温作用而变了形的花岗岩碎块,但不能算是例外。部分较大岛屿上面的火山口面积巨大,海拔高达900~1200米。火山口的侧面布满数不胜数的小孔。我毫不犹豫地断言,整个群岛上至少有2000个火山口。火山口由火山岩或火山渣构成,有的由像砂岩般有层理的凝灰岩组成。由凝灰岩组成的火山口大部分是由不含熔岩的火山泥喷发而形成的,十分整齐对称。值得注意的是,我所勘察的28个凝灰岩火山口中,每一个的南面不是低于其他面,就是已经崩塌而不见。由于这些火山口显然是在海底的时候就已经形成了,加上信风所带来的海浪和广阔的太平洋起伏的海面合力作用于所有岛屿的南海岸,因此也就可以轻易解释了松软的凝灰岩构成的火山口为何损坏得如此一致。

加拉帕戈斯群岛

考虑到这些岛屿直接位于赤道之下,但这里的气候一点都没有酷热难耐,似乎是因为南极洋流带来了海水,使群岛周边海水的温度特别低。一年里,除了一个极短的雨季外,这里很少下雨,雨季的降雨也无规律可循,可是云层却一般是悬在低空。因此,虽然群岛地势较低的部分是不毛之地,但300米及以上的高地气候湿润,植被相当茂盛。尤其是向风面,它最先迎接大气中的水分,并且凝结水分。

17日早晨,我们登上了查塔姆岛(Chatham Island)。和其他岛一样,这里外形呈平淡的圆轮廓,到处是以前的火山口残留而成的小丘,凹凸不平。第一印象就难以引人心动。一片凹凸的黑玄武岩直插波涛汹涌的海面,大裂缝四面交错,周围长满饱受烈日烤灼的矮小灌木丛,生命迹象寥寥可数。在正午烈日的烘烤下,旱热的地表令空气潮湿闷热,感觉跟火炉散发出来的一样,我们甚至会觉得灌木丛也在散发异味。尽管我勤勤勉勉想采集尽可能多的植物,但是所得之物寥寥无几。这些模样可怜的野草看起来不像是赤道的植物,更像是北极的植物。短距离内,灌木看上去跟冬日里光秃秃的无叶树木一般。过一会儿我才发现,不仅几乎每种植物都长满了叶子,而且大部分都开了花。最普遍的灌木是一种大戟科(Euphorbiaceæ)植物,而唯一能庇荫的树木则是金合欢树和形状怪异的大仙人掌。大雨季节过后,据说群岛部分地方会短暂变绿。由火山形成的费尔南多·迪诺罗尼亚岛在很多方面都处在极其相似的条件下,而且在植物方面也是我所见过的唯一一个和加拉帕戈斯群岛完全相同的地方。

“小猎犬”号绕查塔姆岛航行一周,在几个海湾处停泊。一个晚上,我在这个岛的海岸上过夜,那里有很多黑色的截顶圆锥体火山。在一个小山丘顶上,我数出了60个截顶圆锥体火山,每个火山顶上都有一个火山口,或多或少是完整的。大部分截顶圆锥体火山只是由一圈红色火山灰烬或熔渣结合在一起,其高度在熔岩平原上不超过30米——它们没有一座是近期的活火山。岛上这部分的整个表面像筛子一样弥漫着地下蒸汽。当熔岩还是软的时候,大气泡就吹得到处都是,而在其他地方,这样形成的洞穴顶部塌陷,留下了带着陡峭侧面的圆坑。众多火山口样貌整齐,令这个地方看似人工造成的,这让我联想到英国的斯塔福德郡(Staffordshire)那里无数的大型铸铁厂。这天,天气非常炎热,攀越高低不平的地面和错综复杂的灌木丛令人疲乏不堪。然而,奇异的壮丽景色让我苦尽甘来。沿途我遇到两只巨龟,至少有90公斤重:一只正在吃仙人掌片,当我靠近它的时候,它盯着我慢慢走开;另一只长嘶一声,把头缩了进去。这些被黑色火山岩、无叶灌木和大仙人掌团团围住的巨型爬行动物,被我想象成一些约8000年以前发生的大洪水之前的古老动物。有些颜色暗沉的鸟看到我,也像看到巨龟一样,不当一回事。

9月23日——“小猎犬”号前往查尔斯岛。很早以来,这个群岛就有人来访,先是海盗,再是捕鲸人,不过直到六年前这里才建起第一个小殖民地,有两三百个居民,几乎有各色人种,是从首都为基多的厄瓜多尔共和国流放至此的一些政治犯。殖民地在内陆7公里处,海拔约300米。第一段路,我们经过了不长叶子的灌木,这跟查塔姆岛情况一样。沿路往上走,树林越来越绿。我们一翻过岛上的山脊,南方便袭来一阵微风,葱绿繁盛的植物让我们眼前一亮。这片地势较高的地区长满了粗糙的野草和蕨类,但是没有树蕨。哪儿都看不到棕榈科植物。更怪异的是,此地以北560公里的椰子岛(Cocos Island)却就是因椰子而得名的。这里的房子分散在一处栽种了红薯和香蕉的平地上,零零散散的。长时间习惯于秘鲁和北智利干热的土地后,我们见到黑土的喜悦之情实在是难以言表。虽然这里的居民叫苦叫穷,却不费什么劲就能维生。树丛中有很多野猪和野山羊,但是主要的动物性食物还是陆龟。当然,陆龟的数量在这座岛上已大大减少了,可是人们依然只要打猎两天,猎物就够一周食用了。据说,先前有艘船带走了700只陆龟;几年前,那艘船的护卫舰一天之内就在海滩捕捉了超过200只陆龟。

9月29日——我们绕过阿尔贝马尔岛(Albemarle Island)的西南端航行。次日,由于无风,我们的船停在该岛和纳尔博罗岛(Narborough Island)之间,几乎不能前进。这两座岛都覆盖着大量裸露的黑色火山岩。这些火山岩流有的像锅边缘上沸腾了的沥青般流经火山口的边缘,有的从侧面的小孔突然迸发出来,熔岩流在海岸边绵延数公里。现已知道,这两座岛上发生过火山爆发:我们在阿尔贝马尔岛看到一个大火山口顶萦绕着一小缕烟。夜间,我们在阿尔贝马尔岛的班克湾(Bank's Cove)抛锚。次日,我出去散步。在“小猎犬”号抛锚的地方、破损的凝灰岩火山口的南面,有另一个非常对称的椭圆形火山口,长轴不到1600米,深约150米。火山口底部有一个浅湖,湖的中央有小火山口形成的小岛。白天酷热难耐,湖水清澈湛蓝。我赶紧顺着满是灰烬的斜面而下,被尘土呛到后急忙尝尝湖水——然而,令我伤心的是,我发现它跟海水一样咸。

海岸边的岩石上栖息着大量黑色大蜥蜴,长0.9~1.2米。在各个山头上,有一种丑陋的黄棕色蜥蜴也很普遍。我们见过很多这种黄棕色蜥蜴,有的笨拙地跑动,有的慢慢移到洞穴里去。我稍后将详述这种爬行动物的习性。阿尔贝马尔岛整个北部格外荒凉贫瘠。

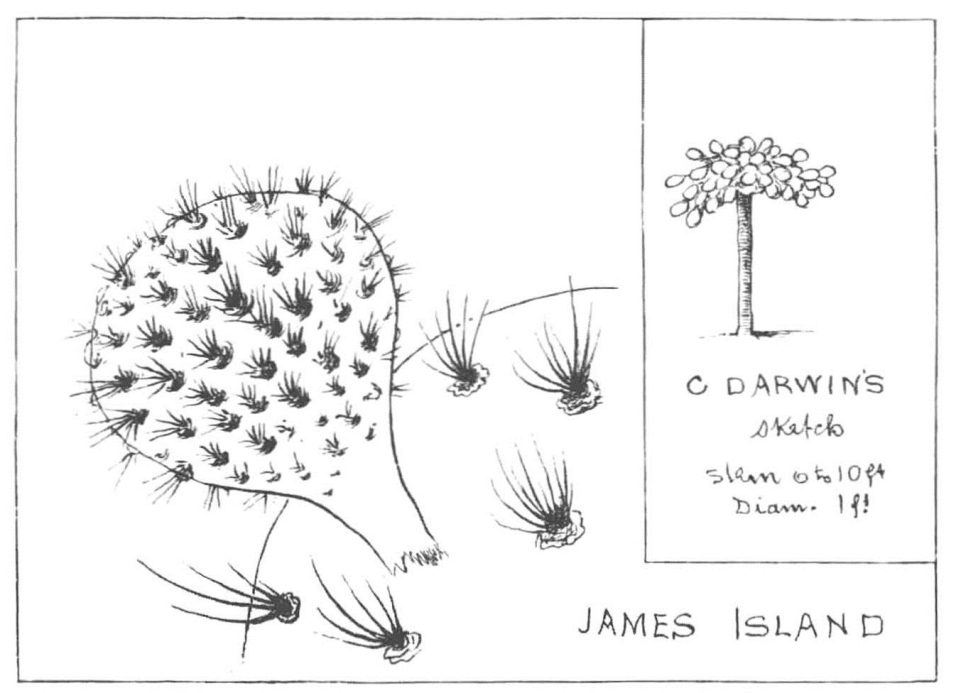

10月8日——我们抵达詹姆斯岛。这座岛和查尔斯岛一样,是很久以前以斯图亚特王朝的国王的名字来命名的。我和比诺埃(Bynoe)先生、我们的仆人带了食物和一个帐篷在这里待了一个星期,而“小猎犬”号去寻找饮用水。在这里,我们见到一伙西班牙人,他们从查尔斯岛被派到这里来晒干鱼和腌制龟肉。他们在内陆约10公里、高约600米处搭了个茅屋,里面住了两个捕捉陆龟的人,而其他人在海岸边上捕鱼。我拜访了这伙人两回,在那里睡了一宿。在其他岛屿上,岛的低处到处是一些几乎没有叶子的灌木,可是这里低处的树长得比其他地方的都高,有几棵直径达60厘米,有些甚至达到1米。岛的上半部有云雾的滋润,因而草木青翠葱郁。地面非常潮湿,长了一大片粗糙莎草,很多小秧鸡就靠此为生。在这高处停留时,我们完全靠陆龟肉为食:把龟的胸甲连肉一起烤熟(像高乔人烤带皮肉那样)非常美味;幼小的陆龟能熬靓汤。但是,我觉得用其他方法烹调龟肉就索然无味了。

一天,我们随着一伙西班牙人坐捕鲸船前往一个盐湖。登陆以后,我们几经艰辛走过一处凹凸地。那是新形成的火山岩,几乎包围着一个凝灰岩火山口,底部就是盐湖。湖水只有8~10厘米深,下面是一层完全结晶了的白盐。湖的形状非常圆,周边有一环亮绿色的多肉植物。火山口的峭壁上覆盖着林木,整片景色如诗如画、离奇古怪。几年前,一艘猎捕海豹的船上的水手在这个宁静的地方杀害了他的船长,我们看到该船长的头骨还躺在灌木丛中。

我们在这里待了一星期,大部分时间都是晴空无云,而要是有一个小时不吹信风,就会炎热难耐。帐篷里的温度计在两天里有几个小时达到了34℃,可在风吹日晒的野外只有29℃。这里的沙子是灼热的,把温度计放在一片棕色沙土里,立马达到了58℃。由于温度计上没有更高的刻度,我不知道读数还会升高多少。黑色的沙子感觉更热,所以即便穿着厚靴,人走在上面,也会感到很不适。

这些岛屿的博物学特征格外奇异,非常值得关注。大多数生物是别处所没有的本土生物,甚至不同岛屿上所栖息的动物也有不同之处,不过都和美洲那边的生物有着显著的关系——尽管它们被一片宽约800~950公里的广阔大洋所隔开。这座群岛本身就是一个小世界,确切地说,是一个依附美洲的卫星地,从那里获得了一些离群动物,也获得了那里的特征。鉴于这些岛屿面积小,我们为原产生物的数量之多以及他们的分布范围之局限而感到震惊。每个山峰都冠有火山口,大多数熔岩流的边界依然很清晰,由此我们相信在地质学上的某一近期这里还是一片完整的大洋。因此,我们似乎在时间和空间上都更接近于出现一个伟大的事实——地球上首次出现的新物种,这一神秘中的神秘!

在陆生哺乳动物中,只有一种可视为原产动物,即一种老鼠(加拉帕戈斯稻鼠,Mus Galapagoensis),而据我断定,这种动物仅限于群岛最东边的查塔姆岛。沃特豪斯先生告诉我说,这种鼠属于美洲特有的鼠科的一个分支。在詹姆斯岛,有一种大鼠跟沃特豪斯先生所命名和描述的普通物种非常不同。但是,由于是属于鼠科的旧世界分支,而且过去150多年来,这座岛常有访客,我没法不怀疑这种大鼠只是受限于全新奇特的气候、食物和土壤而产生的一种变种。尽管在毫无事实依据的情况下,人们无权做出推断,但是还是要牢记查塔姆岛上的老鼠可能是一种从美洲引入的物种,因为在潘帕斯草原一个极其偏僻的地点,我见过一只当地老鼠住在一间新建小屋的屋顶上。所以,它很可能是用船只运送过来的。理查德森(Richardson)博士在北美洲也观察到同类事实。

我收集到26种陆鸟,其中有一种雀类,类似云雀,喜好生活在沼泽地内,来自北美洲(长刺歌雀,Dolichonyx oryzivorus)。它在那里的分布远至北纬54°。除此之外,其他都是群岛上所特有的,别处找不到。剩下的25种鸟类,首先有一种鹰,结构上奇异地介乎鵟(Buzzard)和美洲食腐兀鹫类之间,在各种习性上(甚至是鸣叫声)都和后者非常相似。其二,有两种猫头鹰,相当于欧洲的短耳鸮和白色仓鸮。其三是一种鹪鹩、三种霸鹟[其中两种属于朱红霸鹟属(Pyrocephalus),某些鸟类学家会把其中一种或两种都分为其他物种的变种]以及一种鸽子——跟美洲的物种类似,却又不是同样的物种。其四是一种燕子,虽然它与南北美洲的紫崖燕(Progne purpurea)的区别只在于颜色更暗、体形更小更纤细,可古尔德先生还是认为它们不是同一个物种。其五,有三种嘲鸫物种——是典型的美洲物种。剩余的陆鸟形成了一组非常特别的雀类,喙的构造、短尾、体形以及羽毛相仿:共有13个物种,古尔德先生将其分成4个亚群。所有的这些物种都是这座群岛上所特有的,除了后来从鲍艾岛(即豪环礁,属于土阿莫土群岛)引进的卡托尼斯(Cactornis)亚群的一种物种例外。在卡托尼斯亚群中,有两个物种常在巨大仙人掌的花上来回跳动,但是其他所有物种都混在一起成群生活,在地势较低、干旱而贫瘠的地面觅食。全部或者大部分雄鸟是乌黑色的,雌鸟(可能有一两种例外)是棕色的。

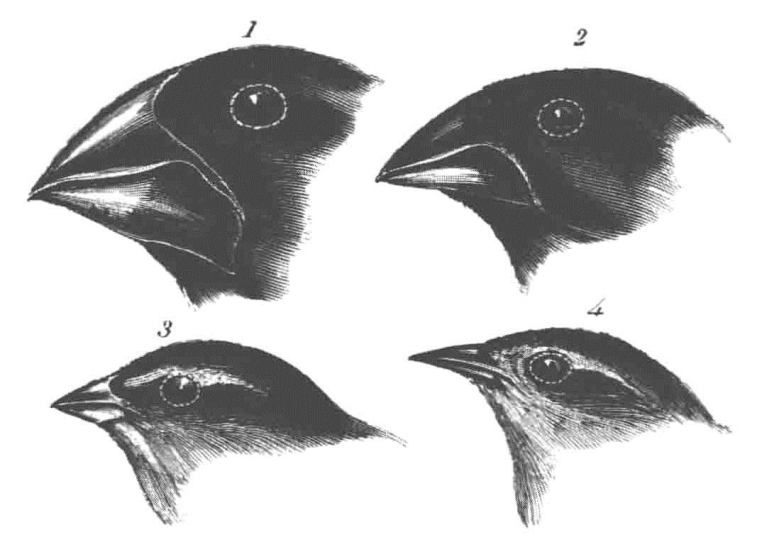

最奇怪的现象是,不同地雀属(Geospiza)物种的喙的大小呈完美渐变的过程,从锡嘴雀(hawfinch)到苍头燕雀(chaffinch),各种大小的都有,甚至(假如古尔德先生把莺雀亚群归入主群是正确的话)还有和莺喙一样大小的。地雀属最大的喙可见图1,最小的见图3,但是两者之间并非只有一个物种的喙(见图2),有不少于6种物种的喙大小成递进式分级。图4是莺雀亚群的喙。卡托尼斯亚群的喙和椋鸟有点像。第四个亚群——树雀亚群(Camarhynchus)喙的形状略像鹦鹉。看到一群非常相近的鸟类在结构上有这样的渐变性和多样性,你可以想象,在这座群岛上原始的少量鸟类中,一个物种因各种不同目的而发生了不同变异!同样也可以想象,一只原本是鵟的鸟在此被迫担负起了美洲大陆的食腐兀鹫的职责!

说到涉禽和水鸟,我只收集到11种,其中只有3种[包括一种在潮湿的峰顶发现的秧鸡(rail)]是新物种。鉴于海鸥生性爱游荡,我惊讶地发现居住在这座群岛上的海鸥却是种独有的物种,但是它跟南美洲南部的一种鸟是近缘动物。陆鸟的特有性要比涉禽和蹼足鸟明显得多,在26个物种中有25个是这里特有的,这也与后者在世界上分布更广的事实相一致。接下来,我们会看到一条适用于水生生物的规律,即在地球上的任何地方,无论咸水生物还是淡水生物,其独有的特征都没有同一纲的陆生生物那么明显。最明显地体现这一点的是贝类;在这个群岛上,昆虫也体现了这一规律,不过没有贝类那么明显。

1.大嘴地雀;2.勇敢地雀;3.小嘴地雀;4.莺雀加拉帕戈斯群岛上的雀类

这里有两种涉水禽比起从其他地方引进的同类物种要小得多。燕子也小得多,虽然它和其他地方的同类是不是同一个物种还有待确定。两种猫头鹰、两种朱红霸鹟以及鸽子也比亲缘关系最近、相似但不同类的鸟小。另一方面,海鸥却要比类似物种大一些。两种猫头鹰、燕子以及全部三种嘲鸫、全身羽毛部分颜色不同的鸽子、红脚鹬(Totanus)与海鸥都比同类鸟颜色微暗;其中,嘲鸫和红脚鹬是同属物种中颜色最暗的。除了有一种鹪鹩胸部是嫩黄色的,还有一种霸鹟的一撮毛和胸部是鲜红色的,其他的鸟颜色都不鲜艳,与赤道地区的一般情况相反。因此,有可能造成某些种类的迁移鸟比较小的原因同样导致大部分独有的加拉帕戈斯物种也很小,颜色普遍微暗。这里的所有植物看起来都萎靡、瘦弱,而且我连一朵漂亮的花朵也没见到。昆虫也同样个子小、颜色暗。正如沃特豪斯先生所告诉我的,这里的东西的整体面貌令他难以想象这一切均来自赤道。[1]这里的鸟类、植物以及昆虫都拥有荒漠的特质,颜色没比巴塔哥尼亚南部的那些动物鲜艳多少。因此,我们可以断定,一般热带生物的艳丽颜色不是跟这些地区的酷热或日照有关,而是因为其他原因,可能与更有利于生命的生存环境有关。

现在我们要讲讲爬行动物目了,爬行动物赋予了这些岛屿的动物学最显著的特征。它们的物种数量虽然不多,但是每一种的个体数目都多如牛毛。有一种属于南美洲特有属的小蜥蜴,两种(可能存在更多)钝鼻蜥属(Amblyrhynchus)物种——一个限于加拉帕戈斯群岛的属。有种数量难以计数的蛇。比布龙(Bibron)先生告诉过我,这类蛇和智利的栖林蛇(Psammophis Temminckii)是完全相同的。[2]说到海龟,我相信肯定不止一个物种。陆龟有两到三个物种,我稍后会详述。这里没有蟾蜍或青蛙。想到高处温和湿润的树林似乎非常适合它们生活,我对这里的情形感到很惊讶。这令我想起了博里·圣文森特(Bory St.Vincent)说过的话,[3]即在大洋的任何一座火山岛上都没发现蛙科、蟾蜍科动物。根据各种不同的著作所做的记述,我可以确定,在太平洋甚至桑威奇(Sandwich)群岛(即夏威夷群岛)的主岛上似乎亦如此。但毛里求斯(Mauritius)显然例外,在那里,我见到数量丰富的马斯卡林蛙(Rana Mascariensis),据说这类青蛙现在居住在塞舌尔群岛、马达加斯加以及留尼汪岛。然而,另一方面,迪·布瓦(Du Bois)在1669年的《航行记》中说道,在留尼汪岛,除了陆龟以外没有别的爬行动物;法国总督也断言,在1768年以前有人尝试把蛙引进到毛里求斯,却以失败而告终——我猜原来的目的是食用。因此这种蛙是否属于群岛上的原产动物呢?相当值得怀疑。相较于蜥蜴聚集在大多数小岛上这个例子,这些海岛上缺乏蛙科动物就更引人注目了。难道是因为比起青蛙黏糊糊的卵来,蜥蜴蛋有钙质壳保护,能随海水流动而分布?

首先,我会描述之前多次提及的陆龟的习性(加拉帕戈斯象龟,Testudo nigra;以前叫作印度象龟,Indica)。我认为,整个群岛上的每座岛屿都有这类动物,而且肯定数量繁多。它们喜欢在地势高的湿地出没,同样也会栖息在地势比较低而干燥的地区。我先前已经通过一天所能捕到的数量来展示它们的数不胜数。有的龟长得很大。一个殖民地副总督、英国人劳森(Lawson)先生告诉我们,他见过大到要七八个人才能从地上抬起来的龟;有的龟可以提供多达90公斤的龟肉。雄性老龟是最大的,雌龟少有能长成这么大的,从尾巴长度就可以轻易分辨雌雄龟了。住在岛上没有水或其他地势低的干旱地区的陆龟主要靠肉质仙人掌为食。它们经常在地势较高的潮湿地区吃各种树的叶子、一种又酸又苦的莓果(加拉帕戈斯番石榴,guayavita),还有挂在树干上的浅绿色丝状青苔(Usnera plicata)。

陆龟非常喜欢水,会喝很多水,也喜欢在淤泥中打滚。较大的岛屿上自身有泉水,泉水一般在岛的中部,位置相当高。因此,常在地势较低的地方出没的陆龟,在口渴的时候就不得不跋涉一大段距离。因此,从泉水到海岸的每个方向都有龟踩踏得结实而宽阔的小路,而西班牙人就顺着这些小路而上,最先发现了水源的位置。我登上查塔姆岛的时候,实在无法想象有什么动物可以这样有条不紊地沿着精挑细选的路径爬行?在泉水附近,可以看到一幅奇特的情景:有很多巨龟,有一批伸长了脖子迫切地往上爬,另一批喝足了水正在返程的路上。陆龟抵达泉水的时候全然不顾任何旁观者,把头埋到水里,没到眼睛以上,贪婪地大口吞饮,一分钟可以喝十口。居民们说每一只龟会在水边停留三四天,然后再回到地势较低的地方,但是到访的频率不一。这些动物可能是根据赖以生存的食物的性质来调节喝水的次数。不过,毫无疑问的是,这些岛上的陆龟即使没有别的水,只靠一年中少数几天的雨水也能生存。

我认为蛙的膀胱肯定起到了贮存生存所必需的水分的作用,似乎陆龟也是这样。在光顾泉水后的一段时间内,它们的膀胱就会被水胀满,据说以后体积会慢慢变小,水会变得不纯净了。当地居民在地势低的地区口渴难耐的情况下会充分利用这种情况来杀死龟,如果膀胱是满的,就喝里面的水。我看到一只被杀的龟流出来的液体清澈透明,只是尝起来有点苦。然而,当地居民永远是先喝陆龟心包膜里的水,他们说那里的水质最佳。

当陆龟有意要到任何一个地点去的时候就会日夜赶路,比预期中抵达旅程终点的时间要早得多。当地居民观察做了标记的每只龟,认为它们两三天的行程可达13公里。我观察的一只巨龟以每分钟5.5米的速度前进,也就是一小时330米,或一天6公里——算上一点中途吃东西的时间。在交配季节,雄龟和雌龟在一起的时候,雄龟会发出嘶哑的咆哮声或吼叫声,据说在90米以外都能听到。雌龟从不发声,而雄龟也只有在这个时候才这么做。所以,当人们听到这种声音的时候,就知道雄龟、雌龟在一起了。它们在这个时候(10月)产蛋。雌龟会把蛋一起放在沙地上,用沙盖起来,但是地面是成片岩石的时候,它就会不加选择地把蛋下在任何一个洞里。比诺埃先生在一条裂沟中找到7枚蛋;蛋是白色的,呈圆形。我测量了一颗蛋,周长有20厘米,比母鸡下的蛋还要大。小陆龟一孵出来就成群沦为食腐鵟的猎物。老龟一般死于事故,例如从悬崖上摔下来。反正,几个居民告诉我,他们从未见过死因不明的老龟。

居民们认为这类动物必定是完全失聪的,肯定听不到走在它们后面不远处的人讲的话。当我超越一只这种安静踱步的庞然大物时,我看到它在我经过的瞬间突然把头和腿缩进龟壳,发出长长的嘶声,掉在地上发出重重的响声,像是被击毙了,真是太逗了!我经常爬到它们的背上,敲击几下龟壳比较靠后的地方,它们就会站起来走开,但我发现自己要保持平衡很难。人们常吃龟肉,不管是新鲜的还是腌制的。龟的脂肪能熬出非常清的油。抓到一只龟的时候,人们会在它接近尾部的皮肤上开条缝,以窥探身体内部,看看背甲下的脂肪厚不厚。要是不够厚,就把龟放生,但据说经过这种怪手术后,龟很快就能康复。想要捕捉这些陆龟,学着像捕捉海龟那样把它们翻过身来是不够的,因为陆龟经常能够再次站起来。

毫无疑问,陆龟是加拉帕戈斯的一种原产动物,因为在所有或几乎所有岛屿上都能见到它,就连没有水、比较小的岛上也有。如果它是引进物种的话,就极少会出现在人迹罕至的岛屿上。此外,以前海盗所发现的陆龟数目比现在还要多。伍德(Wood)和罗杰斯(Rogers)在1708年还说过,西班牙人认为这种龟在其他任何地方都找不到。类似的龟在世界上分布很广,可令人怀疑的是,其他地方的龟是不是也是原产动物呢。毛里求斯有些陆龟骨头常和渡渡鸟的骨头混在一起,一般认为是属于这种龟的。倘若当真如此,那毛里求斯的陆龟毫无疑问就是那里土生土长的动物了,可是比布龙先生跟我说,他相信那种陆龟是个独立物种,就和现在生活在毛里求斯的龟一样。

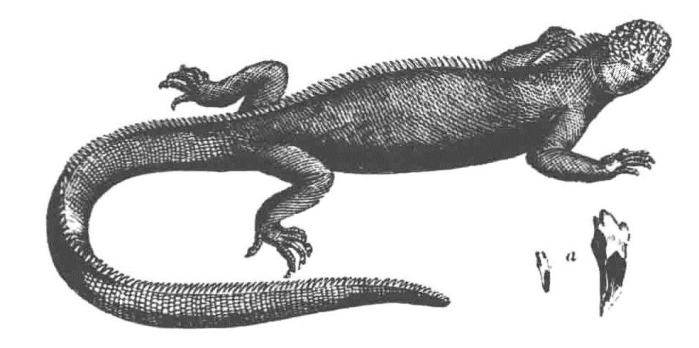

钝鼻蜥属是一个值得注意的蜥蜴属,只生存在这个群岛。它有两个种,总体外形相似,一种是陆生,一种是水生。水生(钝鼻蜥)由贝尔先生第一个描述。他从它短而宽的头部以及长度相同、强而有力的爪子,就充分预料到它的生活习性非常特别,而且和关系最近的美洲鬣蜥(Iguana)截然不同。这种动物在整个岛群的所有岛屿上都非常普遍,只住在岩石多的海滩,但不会跑到离岸边9米远的内陆,至少我从没发现过。这是种相貌丑陋的生物,颜色是肮脏的黑色,动作迟钝缓慢。成年个体一般长约90厘米,但有的甚至达到1.2米长;个子大的重9公斤,在阿尔贝马尔岛上的似乎比其他地方的更大。钝鼻蜥的尾巴两侧扁平,四只脚都有部分蹼。偶尔可以看到钝鼻蜥在距离海岸边近百米远的海里四处游动。科尔内特(Collnett)船长在他的《航海记》中说道:“它们成群结队到海里捕鱼,在岩石上晒太阳,可称作微型短吻鳄。”但是,它们肯定不是以鱼为生的。在水里的时候,这种蜥蜴只要靠弯曲身体和扁平的尾巴就可以轻松迅速地游泳——腿脚保持不动,在两侧瘫着。船上一个海员曾在一只钝鼻蜥身上绑上重物,扔进海里,想要淹死它,但是一个小时后,他拉线上来的时候,钝鼻蜥还是活力十足。它们的四肢和强而有力的爪子,惊人地适合爬过海岸边随处可见、乱石横生且有裂缝的火山岩团。这种情况下,可以时不时看到黑色的岩石上这种丑陋的爬行动物六七只成群,离飞溅的浪花1米多高,四肢展开在晒太阳。

钝鼻蜥

我剖开了几只钝鼻蜥的胃,发现里面装满了嚼碎的海草(石莼,Ulvae),海草是亮绿色或淡红色的,成薄薄的叶状扩散开来。我不记得在潮汐冲刷的岩石上看到过有任何数量的海草,而且我也有理由相信这种海草生长在距离海岸不远的海底。倘若确实如此,那么这种动物偶尔入海的目的就可以解释得清了。它的胃里什么都没有,就只有海草。然而,比诺埃先生在其中一只的胃里发现了蟹的一块残块,但是这可能是意外进入胃中的,因为我同样见过毛虫混在青苔中间,却出现在了陆龟的胃里。跟其他食草动物一样,它们的肠子很大。根据这类蜥蜴的食性以及它们的尾巴和脚的构造,加上看到它主动潜入海中的现实情况,定然可以证明它的水生习性,但是也有一种异常现象,就是它们受到惊吓的时候并不会钻入水中。把这些蜥蜴引到悬在海面上的一小处地方,这样就可以在它们跳入大海之前抓住它们的尾巴。它们似乎没有咬人的概念,只是惊吓过度的时候会从每只鼻孔里喷出一滴液体。我好几次把一只蜥蜴尽可能远地抛到退潮后留下的深水池,它都一定会径直返回我站的那个地方来。它以优雅、迅速的动作游近海底,偶尔在凹凸不平的海底用脚协助自己。在水面下接近水边的时候,它就尝试把自己藏匿在海草丛中或钻到岩石缝隙里。一旦认为脱离危险了,它就爬到干燥的岩石上去,以最快的速度拖着脚走开了。我有好几次把一只钝鼻蜥引到同一个地方抓住,虽然它有完美的潜水和游泳能力,却没什么可以引诱它入水。每当我把它扔进水里,它就用前面所说过的方式回来。也许这种怪异、看似愚蠢的习性是因为它在陆地上没有天敌,却在海中常沦为鲨群的食物。因此,可能是一种固定、遗传的天性驱使它认为陆地是安全的地方,不管出现什么紧急情况,都以陆地为避难所。

考察期间(10月),我所见到的幼体钝鼻蜥寥寥无几,而且我认为没有一岁以下的。从这种状况看来,可能是交配季节还没开始。我问了几个居民是否知道钝鼻蜥都在哪里下蛋?他们回答说,虽然很熟悉陆生蜥蜴的蛋,但是对钝鼻蜥的繁殖过程却一无所知——鉴于这类蜥蜴很普遍,这一事实真是有点特别。(https://www.daowen.com)

现在我们要转向陆栖物种(加拉帕戈斯陆鬣蜥,A.Demarlii)——尾巴圆圆的,脚趾没有蹼。这类蜥蜴不像在所有其他岛屿上所发现的物种,它仅限于在群岛中央,即阿尔贝马尔岛、詹姆斯岛、巴林顿岛和因迪法蒂格布尔岛(Indefatigable)。向南,在查尔斯岛、胡德岛(Hood)和查塔姆岛,以及向北,在陶尔希岛(Towers)、宾德卢岛(Bindloes)和阿宾登岛(Abingdon),我都没见过或听说过。貌似这类物种是在群岛的中心演生出来的,只从中心扩散到一定的距离。这类蜥蜴有的居住在岛屿上地势高、潮湿的地方,但是在靠近海岸、地势较低的荒地上数量更多。我只能给出一个强有力的证据来证明它们的数量极多,那就是当我们停留在詹姆斯岛的时候,我们找了好长一段时间都找不到没有蜥蜴洞的地方可以供我们搭唯一的一顶帐篷。这类蜥蜴跟海生的近缘物种一样,外貌丑陋,腹部橙黄色,背部棕红色。由于它们的面角位置很低,所以整张脸看起来很蠢。它们的大小可能比海生物种小,但是有几只体重有4~6公斤。它们动作懒散,有点缓慢,在没有受到惊吓时就慢慢爬行,尾巴和腹部都在地上拖着。它们经常停下来,打盹儿一两分钟,在干热的地上闭上眼睛,蹬直后腿。

它们栖息在洞穴中。洞穴有时在火山岩碎片中,但更普遍的是在柔软的、像沙石一样的凝灰岩的平地上。洞穴似乎不深,它们可以从一个小角度进洞。所以,人们走过挤满蜥蜴窝的地方时泥土常常会坍塌,令疲倦的行人尤为恼怒。在挖洞的时候,这类动物用身体两侧交替着挖掘。一只前腿挖一会儿土,然后向后腿抛过去,后腿的位置正好适当,能将土堆在洞口之外。一侧累了,另一侧就接过任务,轮流执行。我观察了一只很久,直到它的半个身体都被埋住了;接着我走上前去拉它的尾巴,这令它大为吃惊,迅速掉过头来看发生了什么事,然后盯着我的脸,像是在说:“你干嘛拽我的尾巴?”

它们白天觅食,在离洞口不远处游荡;要是被吓到了,就以一种非常笨拙的步法冲到洞里去。它们除了跑下山时以外,动作不快,显然是因为四肢长在身体的两侧的缘故。它们并不胆怯:仔细观察任何一只,都是卷起尾巴,用前腿撑起身子,快速点着头,装得一副凶狠的样子。但事实上它们根本不凶,要是有人在地上跺一脚,它们的尾巴就会塌下,尽可能快地蹭着地走开。我经常观察到一种小个子的食蝇蜥,它们看任何东西的时候,都会用完全一样的方式点头,但是我根本不懂这是出于何种目的。要是用棍子把这类蜥蜴举起来折磨,它就会重重地咬住棍子。不过,我抓过许多只蜥蜴的尾巴,它们从不尝试咬我。要是把两只蜥蜴一同放在地上,它们就会打斗起来,互相撕咬着直到流血。

大部分蜥蜴栖息在地势较低的地区,几乎一整年尝不到一滴水。不过,它们吃了大量肉质仙人掌,这些仙人掌的枝偶尔会被风吹倒在地。好几次,有两三只蜥蜴聚在一起的时候,我就扔一片仙人掌过去;看到它们尝试抓住用嘴叼走,好像是吃骨头的饿狗那样,实在太有趣了。它们吃起来从容不迫,但是不咀嚼食物。小鸟也知道这类动物不会伤害它们。我见过一只喙较厚的雀,在啄食一片仙人掌的一端(在地势较低地区的所有动物都喜欢吃仙人掌),而蜥蜴吃另一端。之后小鸟就泰然自若地跳到这只爬行动物的背上去了。

我剖开过好几只蜥蜴的胃,发现里面满是植物纤维和各种树木(尤其是金合欢树)的叶子。在地势较高的地区,它们主要是靠加拉帕戈斯番石榴酸涩的莓果为食。在番石榴树下,我见过这些蜥蜴和陆龟在一起进食。为了得到金合欢树叶,它们爬上矮小嶙峋的树。经常可以见到一对蜥蜴坐在离地几米的树干上静静地吃叶子,这种现象见怪不怪了。这种蜥蜴煮熟后,肉质呈白色,深受口味挑剔的人的喜欢。洪堡注意到,在南美洲热带地区,所有栖息在干旱地区的蜥蜴都被人们视作餐桌上的珍馐美味。居民们说,那些栖息在地势较高的潮湿地区的蜥蜴要喝水,但是其他的蜥蜴不会像陆龟那样从较低的贫瘠地区爬上去找水源。我们考察的时候,雌性蜥蜴体内有无数大而细长的蛋,它们把这些蛋产在洞穴中,居民们则寻找蜥蜴蛋当食物。

正如我上面所说,这两种钝鼻蜥属物种在基本构造和许多生活习性方面相一致。两者行动起来都不快,因此具备蜥蜴属(Lacerta)和美洲鬣蜥属的典型特征。它们都是食草动物,尽管两者所食用的植物非常不同。贝尔先生根据口鼻部的短小程度来给这种属命名。事实上,它们的口吻形状几乎可以和陆龟的相提并论,我想这是它们为了适应食草的胃口。看到一种特征显著的动物属在世界上某一限定范围内既有水生物种又有陆栖物种,实在趣味十足。至今为止,水生物种是最值得注意的,因为它是以海洋植物为食的仅存蜥蜴。正如我起初所观察到的,在这个群岛上,爬行动物的物种数目远远没有个体数目值得注意。想到被上千只陆龟踩得分明的小路、数量众多的海龟、加拉帕戈斯陆鬣蜥集聚地以及在每座岛的海岸岩石上晒太阳的成群钝鼻蜥,我们必须承认,世界上没有别的地方的爬行动物会以如此非同凡响的方式来取代食草哺乳类动物了。地质学家一听说这样的情形,脑海中可能会回想到第二纪,那时候聚集在陆地上和大海中的有些蜥蜴是食草性的、有些是食肉性的,它们的大小现在只有鲸可以比拟。因此,值得观察的是,这个群岛没有潮湿的气候和茂盛的植被,但也算不上是不毛之地,而对于赤道地区的气候而言应该是非常温和的。

关于这里的动物学研究,我做一个最后的总结:我从这里所获得的15种海鱼都是新物种。它们属于12个属,都分布广泛,除了锯鲂鮄属(Prionotus)例外,这个属有4个已知种生活在美洲东海岸。我所采集的16种陆生贝壳(以及两种明显的变种),除了在塔希提岛找到的一种蜗牛属生物(Helix)外,其余全部都是这个群岛上所独有的。一种淡水贝类——田螺(Paludina)在塔希提岛和范迪门地很普遍。在我们的航程以前,卡明(Cuming)先生在这里获得了马蹄螺属(Trochus)、蝾螺属(Turbo)、单齿螺属(Monodonta)和织纹螺属(Nassa)(其中不包括几种未具体检查的物种)的90种海生贝类。他很热心地告知我下列有趣的结果:90种贝类中,不少于47种在其他地方从未发现过——考虑到海生贝类一般分布广泛,这是多么惊人的事实!在世界上其他地方发现的43种贝类中,25种生活在美洲西海岸,其中8种可以辨识为变种;剩下的18种(包括一种变种)由卡明先生在低地群岛发现,其中某些还是在菲律宾发现的。在这里能发现太平洋中部岛屿的贝类的事实,实在不容忽略,因为据人们所知,在大洋的岛屿和美洲西海岸中没有一种海生贝类是同时常见的。西海岸边从北到南的广阔海域,把截然不同的两种贝类领域分开了,可是在加拉帕戈斯群岛上却有这么一个过渡地区演生了很多新型贝类,还有些物种迁移到这两大片贝类领域中。美洲区域也往这里送来了代表性物种,因为有一种单心贝类属(Monoceros)的加拉帕戈斯物种,这个属只有在美洲西海岸才能找得到;还有透孔螺属(Fissurella)和核螺属(Cancellaria)的加拉帕戈斯物种,这两个属常见于美洲西海岸,但是在太平洋中央的岛屿上却没有(这是卡明先生告诉我的)。另外,还有皱螺属(Oniscia)和圆柱螺属(Stylifer)的加拉帕戈斯物种,这两个属在西印度群岛和中国、印度海域上常见,但是在美洲西海岸和太平洋中央却没有。在和卡明及海因兹(Hinds)两位先生的2000种美洲东西海岸贝类相比较后,我发现其中只有一种是两个海域共有的,即紫荔枝螺(Purpura patula)。它们栖息在西印度群岛、巴拿马海岸以及加拉帕戈斯。因此,在这个半球有三大贝类海域,尽管彼此非常接近,却截然不同,从北到南由陆地到海洋的广阔空间把它们隔开了。

采集昆虫时,我几经波折。除了火地岛外,我从未见过如此缺乏昆虫的地区,甚至在地势较高、潮湿的地区所得的昆虫也是微乎其微,只有些最常见、平凡的种类——一些小型双翅目(Diptera)和膜翅目(Hymenoptera)昆虫。正如先前所谈及的,这些昆虫在热带地区的昆虫中间显得个子小、颜色暗沉。我采集了25种甲虫[除了任何有船只到达的地方都会引进的皮蠹属(Dermestes)和赤足蠜(Corynetes)外]。其中两种属于地甲科(Harpalidæ),两种属于水龟甲科(Hydrophilidæ),9种属于异跗类的三个科(Heteromera),剩下的12种属于很多不同的科。我认为昆虫(植物也是)数量微乎其微,普遍属于很多不同的科。沃特豪斯先生出版了一份关于这座群岛上的昆虫的报告[4],感谢他为我提供了上述细节。他告诉了我有几种新属,至于那些不新的属,一两个来自美洲,其余的随处可见。除了一种食木的奸狡长蠹(Apate)和一两种来自美洲大陆的水生甲虫外,所有物种似乎都是新的。

这片岛群的植物学和动物学一样的有趣。J.胡克(Hooker)博士不久将在《伦敦林奈学会学报》(Linnean Transactions)上发表有关该植物群的全部报告,我非常感激他提供了下列详细资料。关于开花植物,据目前所知有185个物种,另有40种隐花物种,共225个物种,我有幸将其中193种带回国了。开花植物中有100种是新物种,而且可能是仅限于这座群岛上。胡克博士认为对于局限性较低的植物中,至少有10种在查尔斯岛耕地附近所发现的是引进的。考虑到这座岛距离大陆只有800~960公里远,而且(根据柯奈特,第58页所言)浮木、竹子、藤条以及棕榈果经常被冲刷上东南海岸,我认为,如果没有更多的美洲物种自然引入,那就实在是叫人意外了。我认为,185种(或除引进植物以外有175种)开花植物中有100种是新物种,这个比例足以让加拉帕戈斯群岛成为了一个独立的植物领域,但是这里的植物群远远没有圣赫勒拿岛的那么独特,胡克博士告诉我,它也不如胡安·费尔南德斯群岛(Juan Fernandez)的植物群独特。有些植物科最能体现加拉帕戈斯植物群的特色——这里有21种菊科(Compositæ)物种,其中20种是这座群岛上所特有的;共属于12个属,其中不少于10个属仅限于这座群岛!胡克博士告诉我,这个植物群毫无疑问具有美洲西部特色,因为他没发现它们和太平洋植物群有任何近似。因此,如果我们把显然是从太平洋中部岛屿迁移过来的那18种海生贝类、一种淡水贝类和一种陆生贝类以及雀群中一种来自太平洋的物种排除在外,那么我们就可以看出,尽管这个群岛屹立于太平洋上,但它在动物学上却是美洲的一部分。

倘若这种特征仅仅是由美洲迁移过来的生物而产生,那就没什么值得注意的地方了。但是,我们知道了绝大部分陆生动物以及过半数的开花植物都是这里的特有生物。非常令人惊奇的是,身边围绕着的新的鸟类,新的爬行动物,新的贝类、昆虫和植物以及它们结构上的无数细节,甚至鸟类鸣叫的声调和羽毛,无不让巴塔哥尼亚的温带平原,或者不如说北智利干热的沙漠,生动地浮现在我眼前。这么一块小地方,在最近的地质期必定是为海洋所覆盖,其地质由玄武岩熔浆所形成,因此在地理特征方面跟美洲大陆并不相同,所处气候独特——我要补充的是,为什么本地特有的动植物在种类和数目上都和大陆上的动植物有不同程度的联系,而且相互作用的方式不同呢?——为什么它们是以美洲的组织模式演生出来的呢?有可能比起加拉帕戈斯群岛与美洲海岸在自然方面的相似程度来,佛得角群岛在各种地理条件方面与加拉帕戈斯群岛更为接近,然而这两座群岛上的原产动植物却截然不同!佛得角群岛上的特有动植物让人联想到非洲,而加拉帕戈斯群岛上的动植物却烙下了美洲的印记。

到现在为止,我还没有说到群岛上的博物学最显著的特点,那就是各个岛上都很大程度地栖息着不同类的生物。副总督劳森先生称,不同岛上的陆龟各自不同,而且他可以确切地辨别哪只龟来自哪个岛,因此我才会开始关注这一真相。有段时间,我没有充分关注这一说法,而且把其中两个岛上的标本有一部分混在一起了。我做梦都从未想到,一群相距约80~96公里,而且大多彼此相望、完全由同一种岩石形成、处于相同气候下、耸立的高度几乎相等的岛屿,竟然被不同的生物占领着!但是,我们很快就会知道情况确实如此。大多数航海者的宿命就是,刚刚发现某地最具趣味之处,就匆匆地离开了,而我应该感谢命运,因为我已获得了充分的材料去证实生物分布的显著事实。

正如我所说过的,这里的居民说他们能辨认出来自其他岛上的陆龟。这些龟不仅大小不同,而且其他特征也不同。波特(Porter)船长描述了[5]来自查尔斯岛和最近的岛屿——即胡德岛——的陆龟:胡德岛的陆龟前部的壳较厚,翻转过来像西班牙马鞍,而来自查尔斯岛的龟更圆更黑,烹调后味道更佳。然而,比布龙先生告诉我说,他见过来自加拉帕戈斯群岛的两种龟。他认为是不同的物种,可是他不知道它们各来自哪座岛。我从三座岛上带回来的标本都是幼龟。也许因为如此,我和格雷(Gray)先生都找不出它们有任何差异。我说过,阿尔贝马尔岛上的钝鼻蜥比其他任何地方的大,而比布龙先生也告诉我说,他见过这个属的两种不同的水生物种。因此,不同岛屿可能有具有自己代表性的钝鼻蜥属和陆龟的种或变种。我是在比较我和船上的几拨人射杀的嘲鸫的众多标本时,才首次彻底注意到这方面情况的。让我震惊的是,我发现来自查尔斯岛的所有标本均属于同一物种(查尔斯嘲鸫,Mimus trifasciatus),而来自阿尔贝马尔岛的所有标本都属于加岛嘲鸫(Mimus parvulus),来自詹姆斯岛和查塔姆岛(两者之间有其他的岛屿作为连接链)的所有标本都属于圣岛嘲鸫(M.melanotis)。后两个物种是非常接近的近缘动物,有些鸟类学家会把它们视为只是显著不同的变种,但是查尔斯嘲鸫是非常不同的种类。不幸的是,大多数雀科的标本都混在一起了。但是,我有充分的理由怀疑,有些地雀属物种仅限于特定的岛屿。如果不同的岛屿上有它自己代表性的地雀,那就可以解释在这个小群岛上这个亚群的物种数目特别多的现象了,而且由于数目繁多,它们的喙的大小就有了分级式系列。卡托尼斯雀亚群的两个物种和红树林树雀亚群的两个物种是在群岛上得到的。还有四位标本采集家在詹姆斯岛上射得的这两个亚群的众多标本,分属这两个亚群的各一个物种。然而,在查尔斯岛和查塔姆岛所射得的众多标本(由于这两个岛的标本混在一起了)都属于另外两种物种。因此,你大概可以确定这些岛屿上有这两种亚群的代表性物种了。陆生贝壳则显然不适用这一分布规律。在我所采集到的少量昆虫中,沃特豪斯先生说,凡是标明栖居地的昆虫,没有一只是这两个岛所共有的。

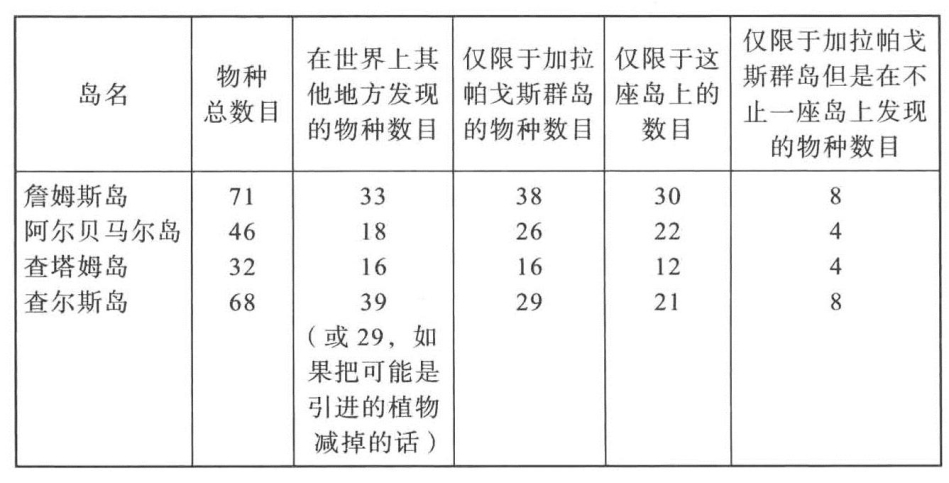

如果我们现在再回到植物群,就会发现不同岛屿上的原产植物非常不一样。我根据好朋友J.胡克博士的权威著作得出了下列结论。预先说明,我不加选择地采集了不同岛屿上的一切开花植物,并幸运地把采集品都分开了。但是,不应过分相信这些比例性结论,因为其他博物学家带回国的标本并不多,虽然在某些方面确认这些结论,但也明白无误地显示,这个群岛的植物学研究仍需进一步努力。另外,豆科植物的情况也还只有大致的了解。

因此,我们了解到了这一非常惊人的事实,即在詹姆斯岛的38种加拉帕戈斯植物,也就是世界上其他地方找不到的植物中,有30种是这座岛上所独有的;在阿尔贝马尔岛,26种加拉帕戈斯植物中有22种是这座岛上独有的。那就是说,目前只知道有4种生长在群岛的其他岛屿上。查塔姆岛和查尔斯岛的植物状况如上表所示。通过几个例证,这一事实可能会更惊人:木雏菊属(Scalesia)——一个引人注意的灌木属,属于菊科,仅限于该群岛——有6个物种:一种来自查塔姆岛,一种来自阿尔贝马尔岛,一种来自查尔斯岛,两种来自詹姆斯岛,第六种来自后三座岛之一,但不确定是哪座。这6个物种无一是长在两座岛上的。还有就是大戟属(Euphorbia),一个平凡、分布广泛的植物属,在这里有8个物种,其中7种是群岛上所独有的,而无一分布在两座岛上。铁苋菜属(Acalypha)和丰花草属(Borreria)都是平凡的属,各有6种和7种物种,但没有一种分布在两座岛,除了一种丰花草确实分布在两座岛以外。菊科的物种具有独特的地方性,胡克博士还为我提供了其他几种不同岛屿上的不同物种的惊人例子。他说,这一法则不仅适用于这一群岛特有的各个属,也适用于世界上其他地方的物种。类似地,我们能看到,不同的岛有各自不同的特有物种,无论是普通的陆龟属,还是分布广泛的美洲鸟——嘲鸫属,以及加拉帕戈斯雀的两个亚群都是如此。加拉帕戈斯的钝鼻蜥属也基本可以肯定是这样。

在这个群岛中,假设一座岛上有一种嘲鸫,另一座岛上有鸟类的另一个完全不同的属;要是一座岛上有自己的蜥蜴类的一个属,另一座岛上有其他不同的属或什么都没有;或者假设不同岛屿上分布的不是同一植物属的代表性物种,而是完全不同的属,那么这个群岛上动植物的分布就远没有现在这么令人惊奇了。事实上,一定程度上确实是这样。举个例子,詹姆斯岛有一种高大的产莓果的树,而查尔斯岛上则没有相应的物种。可是现在更普遍的情况是,几个岛屿有自己的陆龟、嘲鸫、雀以及无数植物的物种,这些物种具有相同的一般习性,占据着类似的地点,并且在这个群岛的自然经济中起到相同的作用,这令我感到惊奇不已。或许各岛的代表性物种在将来会证实只是差别明显的变种,至少陆龟和部分鸟类可能是如此。可是这对于研究自然的博物学家来说,同样饶有趣味。我说过大多数岛屿都互相在视野范围内。详细讲解的话,查尔斯岛距离查塔姆岛最近的地方80公里,距离阿尔贝马尔岛最近的地方53公里。查塔姆岛距离詹姆斯岛最近的地方97公里,但是它们之间还有两个岛,我没有登上过。詹姆斯岛距离阿尔贝马尔岛最近的地方只有16公里,但是这两个岛采集样本的地点相距50公里。我必须重申,不管是土壤性质还是陆地的高度、气候或者相关生物的一般特性以及这些要素间的相互作用,在每座不同的岛屿上差异都不会很大。若是在气候上有合理差异,那一定是发生在向风的岛群(即查尔斯岛和查塔姆岛)和背风的岛群之间。但是,在群岛的这两部分岛屿上的生物似乎并没有相应的差异。

我能对不同岛屿上生物的显著区别进行的唯一解释是,考虑海水运载生物的因素,强大的洋流向西和西北偏西方向流动,肯定会将南方和北方的岛屿分开,而在北方的岛屿之间可以观察到有一股强劲的西北洋流,必然有效地将詹姆斯岛和阿尔贝马尔岛分隔开。由于这座群岛不刮大风,鸟、昆虫和较轻的种子都不会被吹到不同的岛屿上。最后,岛屿之间海水很深,它们又显然是新近(地质学意义)形成的火山岛,所以历史上非常不可能曾经互相连通。考虑到各岛上栖息的动物的地理分布,这一点可能要比其他任何因素都重要得多。回顾此处所给出的事实情况,人们会为在这些又小又贫瘠、乱石横生的荒岛上所展示的创造性力量(如果可以这样表达的话)的整体效果而感到震惊,并对这股创造性力量在相近的地点起了相似但不同的作用而更感到震撼。我说过,加拉帕戈斯群岛也可以称作是美洲的一片卫星地,但是更准确地应该称为卫星群,在自然环境方面相似,生物方面不同,相互紧密关联,而且都和美洲大陆的生物明显相关,但是程度上比群岛间要浅得多了。

我要叙述一些极度温顺的鸟类,来为这些群岛上的博物学描述做总结。

这里的所有陆栖动物——即嘲鸫、雀类、鹪鹩、霸鹟、鸽子和食腐鵟——的性情都普遍温顺。它们经常走到与人相距非常近的地方,用一根小树枝就可以把它们打死,有时候用一顶帽子就能罩住它们,我自己就试过。在这里,用枪打鸟过于小题大做了。我曾用枪管把一只鹰从树枝上扫了下去。有一天,我躺在地上,手里拿着一个由龟壳制的大水罐,这时一只嘲鸫飞落到水罐的边上安静地喝着水,我把水罐连同它一起举起来,它还是停在水罐边。我经常尝试抓住这些鸟的腿,而且差点就能成功。以前,这些鸟类似乎比现在更加温顺。考利(Cowley)(1684年)说:“斑鸠生性温顺,它们经常落在我们的帽子或手臂上,这样我们就可以活捉它们;直到我们有些同伴向它们开枪,它们才怕人,从此以后就变得胆怯了。”丹皮尔(Dampier)同年也说道,早晨出行的人可以在这里杀五六十只鸽子。现在的鸟类虽然也非常温顺,却不落在人的手臂上,也不会大批被杀。令人惊奇的是,过去150年来,海盗和捕鲸人频繁登岛,而水手们在树林里徘徊寻找陆龟的时候,总是以残忍地杀死这些小鸟为乐事,但它们并没有因此而变得更具野性。

这些鸟虽然现在更频繁地受到伤害,却没有野化的倾向:在已经被殖民了6年的查尔斯岛上,我见过一个小男孩坐在井边,手里拿着一根小树枝,用来打死过来喝水的鸽子和雀鸟。他已经打死了一小堆鸟准备当美餐。他说他常等在井边打鸟。群岛上的鸟似乎不知道人类是比陆龟或钝鼻蜥属还要危险的动物,因此忽视了人类,就像在英国,喜鹊之类怕人的鸟并不害怕田间吃草的牛马一样。

福克兰群岛上的鸟是同样情况的第二个例子。佩尔内蒂(Pernety)、莱松和其他航海家都评述过克洛雀(Opetiorhynchus)惊人的顺服性情。然而,这种特性并非这种鸟所独有:兀鹫、沙锥、斑肋草雁和白草雁、鸫、鹀,甚至一些真正的鹰,都或多或少不怕人。由于那里有狐狸、鹰和猫头鹰出没,但鸟类还是很温从顺服,由此我们可以推断,加拉帕戈斯群岛上缺乏凶猛动物并非是鸟类温顺的理由。福克兰群岛的斑肋草雁在外围小岛上小心翼翼地筑巢,这表示它们意识到了狐狸的威胁,但是却没有因此而对人类表现出野性。这些鸟类(尤其是水鸟)的温顺和火地岛上的同类形成了鲜明的对比,火地岛上的水鸟过去数年饱受未开化居民残害。在福克兰群岛,猎人有时一天内猎杀的斑肋草雁多得无法一次搬走,而在火地岛要猎杀斑肋草雁,那跟在英格兰想要射杀普通的野雁一样难。

在佩尔内蒂(1763年)的时代,所有的鸟似乎都比现在的鸟温顺得多。他叙述道,克洛雀差不多会停在他手指上,他用一根棍子半个小时内就可以打死10只。那时候的鸟肯定跟加拉帕戈斯现在的鸟差不多温顺。加拉帕戈斯鸟的戒备能力似乎比福克兰群岛上的鸟学得慢,福克兰群岛上的鸟有相当多的经验,因为,除了时常有船只到访外,那些岛屿还不时有移民到访。即便是在以前,当所有的鸟类都非常温顺的时候,按照佩尔内蒂的说法,去猎杀黑颈天鹅也是不可能办得到的事,这种候鸟或许是在异国学会了聪明。

加拉帕戈斯仙人掌

我还要补充的是,根据杜·博瓦的说法,在1571~1572年间,留尼汪岛的所有鸟类,除了火鹤和雁以外,都非常温顺,用手就可以抓住,或者用一根棍子就能成群猎杀。还有就是,卡迈克尔(Carmichael)陈述道,在大西洋的特里斯坦—达库尼亚群岛(Tristan d'Acunha)[6]只有两种陆鸟——一种鸫和一种鹀——“性情温顺,用网兜就可以逮住”。我想,我可以从这几个证据得出以下结论:其一,由于人类原因而产生的鸟类野性是一种直接反抗人类的特殊本能,并不取决于由其他危险来源所引起的一般程度的戒备;其二,这一本能不是鸟的个体在短时间或甚至受到迫害的时候习得的,而是在接连几代过程中变成遗传的。对于家养动物,我们已习惯看见它们会获得新的心理习性或心理本能,但是在自然状况下的动物必定更难发现习得的知识可以遗传的例子。关于鸟类对人所表现出来的野性,除了是一种遗传性习惯以外,再无其他方法可作解释。相对而言,无论哪一年,在英国受到人类伤害的幼鸟都要少得多,然而几乎所有鸟类甚至是雏鸟,都害怕人类;另一方面,在加拉帕戈斯和福克兰群岛,被人类追捕、伤害过的鸟却还没有学会对自身有利的怕人习性。从这些证据我们可以推断,在土生土长的动物适应陌生者的诡计或力量前引入一种新的食肉动物,会对一个地区带来何种毁灭性灾难。

[1]研究进展显示,原以为仅限于这些岛屿的部分鸟类在美洲大陆上也有出现。杰出鸟类学家斯克莱特(Sclater)先生告诉我仓鸮(Strix punctatissima)和朱红霸鹟(Pyrocephalus nanus)的情况便是如此,短耳鸮(Otus galapagoensis)和加拉帕戈斯哀鸽(Zenaida galapagoensis)的情况亦可能如此。因此,特有鸟类的数目降到了23种或21种。斯克莱特先生认为,一两种这种地方性形式应当归为变种而非一种物种,我一直认为有可能存在这种情况。

[2]据冈瑟(Günther)博士所言(《动物学会学报》,1859年1月24日),此物种属独有物种,据悉不在其他地区栖息。

[3]《非洲四岛之旅》(Voyage aux Quatres Iles d'Afrique),有关夏威夷群岛内容见《泰尔曼与贝内特航记》(Tyerman and Bennett's Journa),第一卷,第434页。有关毛里求斯见《一位军官的游记》(Voyage par un Officier)等,第一部,第170页。加那利群岛(Canary islands)上没有蛙(Webb et Berthelot Hist.Nat.des Iles Canaries)。我在佛得角的圣地亚哥也没见到蛙,圣赫勒拿岛也没有。

[4]埃斯塔尼斯劳·洛佩斯(Estanislao López,1786~1838):圣菲省省长、独裁者,于1818年直到去世一直任省长。——译注 《博物志纪事与杂志》(Ann.and Mag.of Nat.Hist.),第十六卷,第19页。

[5]克里斯蒂安·格特弗里德·埃伦伯格(Christian Gottfried Ehrenberg,1795~1876):德国著名博物学家、动物学家、地质学家、微生物学家,提出了“细菌”这个名词。——译注 《美国“埃塞克斯”号航海记》(Voyage in the U.S.ship Essex),第一卷,第215页。

[6]这种干旱某种程度上几乎是周期性的。我听说了另外多次干旱的时间,间隔约15年。 《伦敦林奈学会学报》(Linn.Trans),第七卷,第496页。我所见过的就这方面最异常的事实是,在北美洲北极部分小鸟的野性(如理查德森《美洲英国殖民地北部的动物学》(Richardson Fauna Bor)第二卷,第332页所述),据说它们从不会被猎杀。这一情况十分怪异,因为有人断言在美国过冬时同一物种的有些个体非常温顺。如理查德森博士所充分评论的,联想到鸟类藏匿巢穴时不同程度的胆怯和谨慎,就完全无法解释了。奇怪的是,普遍不驯的英国林鸽经常在房屋隔壁的灌木丛养育后代!