智鲁岛与潮恩斯群岛

智鲁岛上卡斯特罗的古老教堂

智鲁岛——总貌——乘小船探险——土著印第安人——卡斯特罗——温顺的狐狸——攀登圣佩德罗山——潮恩斯群岛——特雷斯蒙茨半岛——花岗岩山脉——遭遇船难的水手——洛港——野生土豆——泥煤的形成——海狸鼠、水獭及老鼠——丘考鸟及吠鸟——克洛雀——鸟类学的奇异特性——海燕类

11月10日——为了勘查智利的南部地区、智鲁岛以及潮恩斯群岛被海水断断续续分开的土地,“小猎犬”号从瓦尔帕莱索往南行驶,直达特雷斯蒙茨半岛。11月21日,我们在智鲁岛的首府圣卡洛斯湾抛了锚。

这座岛大约有144公里长,宽度还不到48公里。该岛属于丘陵地区,但没有高山,除了被人砍去林木后的茅草屋周围有小块绿草地,岛上覆盖着的全是茂密的丛林。远远望去,这里的景色有点像火地岛,但走近一些看,这里的树木则漂亮得多。这里有多种长势茂盛的常绿树,具有热带特征的林木取代了南部海岸暗淡的山毛榉。这里冬天的气候令人嫌恶,夏天则略好一点。我该想到全世界的温带地区应该没有几处像这里一样有这么多的降水。这里的风刮得非常猛,天空总是云遮雾罩,要是连续有一个星期的晴天就是不可思议的事了。我们甚至很难瞥见科迪勒拉山:在我们第一次到访的时候,曾经只见到过奥索尔诺火山在太阳升起前高高耸立、显出壮美的模样,而随着太阳的升起,我们惊奇地看到,它的轮廓在东方天空的光耀中慢慢地消失了。

从外表和矮小的身材来看,这里的居民似乎有四分之三的印第安血统。他们是一群谦逊、安静、勤劳的人。尽管这里由于火山岩的分解腐烂而土地肥沃,维持着植被的快速生长,但这里的气候不适合任何要靠吸收大量阳光才能成熟的农作物生产。这里的牧场很少,无法供养大型四足动物,因此这里的主食是生猪、土豆和鱼类。这里的人都穿着结实的羊毛衣,这都是每个家庭自己做的,然后用溶靛素染成深蓝色。这里的手艺还停留在最原始的状态——这一点从他们奇怪的耕地方式,纺纱、磨玉米的方法,以及修造的船只就可以看得出来。这里的丛林长得密不透风,因此除了靠近海岸的地方和邻近的小岛外,没有地方可以耕作。甚至已有的小路由于土质松软、低洼而几乎不能过人。这里的居民与火地岛人一样,主要在海滩或小船上活动。尽管他们吃的东西很丰富,但这里的人却很贫穷——因为不需要劳动力,所以底层社会的人挣不到足够的钱来购买哪怕是最小的奢侈品。这里的流通货币也极其缺乏。我曾经看到一个人背上扛着一袋木炭,以此来买些小物品,而另一个人拿着一块厚木板来交换一瓶酒。因此,每个手艺人还必须同时是一个商人,他要把交换来的商品再次卖给别人。

11月24日——在沙利文先生(现在是船长了)的指挥下,我们派出了快艇和捕鲸船到智鲁岛的东部或沿海内陆去考察,并且得到命令与“小猎犬”号在该岛的最南端会合。那时“小猎犬”号就沿着岛的外围航行到这个地点,因此它环岛航行了一周。我也参加了这次考察,但我第一天不是坐船去的,而是雇了几匹马把我送到该岛最北端的查考。这条路沿着海岸,时不时地要穿过覆盖着茂密丛林的海角。这些绿荫蔽日的小径由一根根的原木铺成是很有必要的。这些原木被削成四方形,一根接一根地排放着。因为阳光永远穿不透这些常绿树叶,地面又潮湿又松软,除了用这种办法,不管是人还是马都不能从这里通过。我们小船上的人刚搭好露宿的帐篷不久,我也到达了查考村。

查考村周围的树木被大片大片地砍伐了,在丛林中有很多静谧如画的角落。查考最初是该岛的主要港口,但由于海峡中有危险的洋流和岩石,很多船舶都失事了,西班牙政府就烧毁了这里的教堂,并专横地强迫大量的居民迁移到了圣卡洛斯。我们还没露营多久,总督的儿子就打着赤脚来察看我们的动静。他看到快艇桅顶上悬挂着英国国旗后,就极其冷漠地问我们的旗子是不是一直要在查考飘扬。有好几个地方的居民一看到战舰的外观就非常吃惊。他们希望并相信这是西班牙舰队的先驱,到这里来是为了从智利的爱国政府手中收复这个岛的。然而,当地所有政要已经得到我们要到这里来访问的通知,他们都显得特别客气。我们在吃晚餐的时候,总督来拜访我们。他以前是西班牙军队的一个陆军中尉,但现在穷困潦倒了。他送给我们两只绵羊,并接受了我们回赠的两块棉手帕、一些铜饰品以及一点烟草。

11月25日——瓢泼大雨。但我们还是设法沿着海岸跑到了很远处的华比列诺。智鲁岛的整个东面都是一个模样。这是一个平原,被河谷分割成了很多小岛,而且全部被密不透风的暗绿色丛林所覆盖。在丛林的边缘,有一些砍伐树木后留下的空地,周围是高屋顶的小村舍。

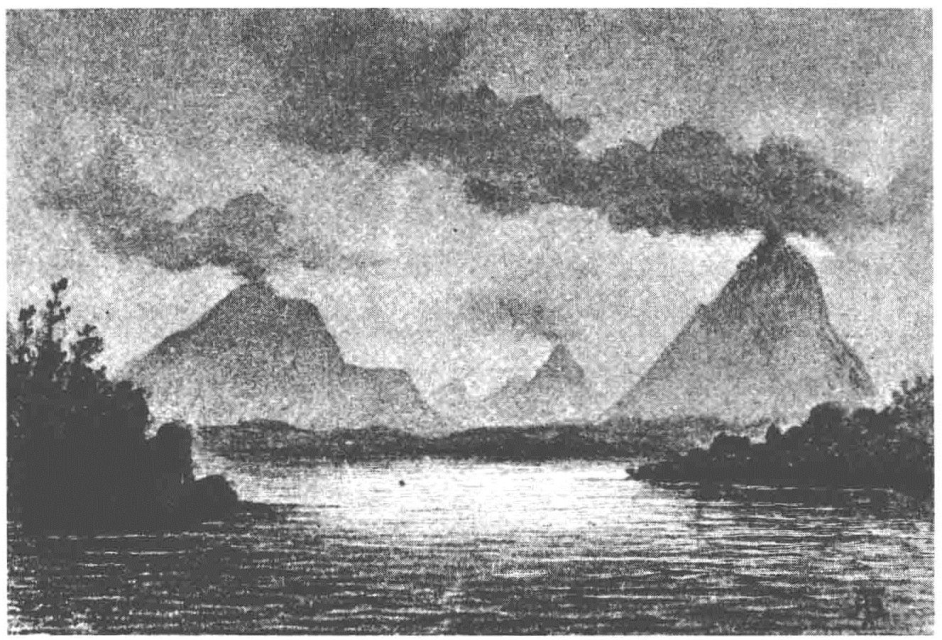

11月26日——今天天气阳光灿烂。我们看到奥索尔诺火山喷出了大股的浓烟。这座极其漂亮的山峰就像一座白雪覆盖的、完美的圆锥体,耸立在科迪勒拉山前。另一座有着马鞍形山顶的大火山也从巨大的火山口散发出少量的蒸汽。随后我们看到了山峰高耸的科尔科瓦杜山——它配得上“著名的科尔科瓦杜山”这个称号。因此,我们从一个观测点看到了三座高大的活火山,每座都有约2100米高。除了这几座火山,我们还看到离这里很远的南方有其他高耸入云的圆锥形山,上面覆盖着积雪,尽管不知道它们现在是不是活跃的,但最初肯定是火山。而相邻的安第斯山脉则没有智利的山脉那样高,在它们的各地区间也没有形成这样完美的屏障。这座大山脉尽管是从北到南的直线走向,但由于视力的错觉,它显得或多或少有些弯曲,因为从每座山峰引到观察者眼里的直线必然会像半圆的半径一样会聚拢来,而且无法判断离最远的山峰到底有多远(这是由于空气是透明的,而且又缺少起媒介作用的物体),所以它们就像是耸立在一个平面上的半圆形里一样。

我们中午上岸,看到一家纯印第安血统的人。这个家庭的父亲特别像约克·明斯特,而他的几个年轻男孩面色红润,很可能会让人误以为他们是帕潘斯印第安人。我看到的每件事都使我相信:不同的美洲印第安部落间尽管说着不同的语言,但他们有着密切的血缘关系。这个部落的人只能讲一点西班牙语,他们相互交谈还是用自己的语言。我们非常高兴地看到这些印第安土著自从被白人征服以来,尽管文明程度还不高,但已经超越了他们本身的文明程度。

越往南走,我们看到了更多的纯种印第安人。事实上,一些小岛上的所有居民都保留着他们的印第安姓氏。在1832年的一次人口普查中,智鲁岛及其附属岛屿共有42000名居民,其中大部分是混血人。有11000人保持着印第安姓氏,但很有可能并不是所有保留印第安姓氏的人就是纯正的印第安人。他们的生活习性与其他贫穷的居民是一样的,而且他们都信奉基督教,但据说他们还保留着某种奇怪的迷信仪式,而且他们还在一些山洞里装模作样地与魔鬼进行交流。以前凡是犯了这种罪的人都要送到利马的宗教法庭去受审。除了这11000名有着印第安姓氏的人外,还有很多居民并不能仅凭外貌就把他们与印第安人区分开。列穆岛的总督戈麦斯,从其父母双方来看是西班牙贵族的后裔,但由于他的上辈不断地与当地人通婚,现在他已经是一个印第安人了。另一方面,昆乔的总督则不断地吹嘘说他还完全保留着西班牙血统。

晚上,我们到达了一个漂亮的小海湾,它位于考考埃岛的北面。这里的人都在抱怨缺少土地,部分原因是他们自己疏于清除周围的林木,还有一部分原因是政府对土地的严格限制——任何人要买一小块土地都要付给测量员每“夸德拉”(约125平方米)两个先令的费用,再加上土地测量员所测定的土地价格。经过他的土地估价后还得进行三次拍卖,如果没有人以更高的价格竞买,购买人才能以原有的价格拥有这块土地。所有这些苛刻的条件必然严重阻碍人们去开垦土地,因此这里的居民特别贫穷。在大多数地方,人们都能靠放火烧山,不用费多大困难就能清除这些林木,但在智鲁岛,由于这里潮湿的自然气候及树木的种类不易着火,首先必须要把它们砍倒才行。这就严重阻碍了智鲁岛的繁荣发展。在西班牙统治时代,印第安人不能拥有土地,如果有一个家庭开垦了一片土地,他们就要被赶走,而且财产要被政府没收。现在的智利政府正在推行一项公平的法令,给这些穷苦的印第安人做些补偿,根据各自不同的生活状况分给每个人一定量的土地。未开垦的土地价格非常低廉。政府在圣卡洛斯附近分给了道格拉斯先生(他现在是测量员,上面这些情况就是他告诉我的)22平方公里的森林来代替债务。他把这块土地以350美元的价格卖了,约合70英镑。

接下来的两天都是晴天。晚上,我们到达了昆乔岛。这个邻近的岛屿是潮恩斯群岛中开垦最彻底的地方,因为沿着主岛的海岸边一条很宽的地带以及很多相邻的小岛几乎全开垦出来了。一些农舍看起来非常温馨。我好奇地想弄清楚这里的人的经济收入如何,但道格拉斯先生说,没有一个人有正常的收入。一个最富有的地主经过长期的勤俭生活有可能积累差不多1000英镑的财富,但即使是这样,这笔财富也会储藏在某个秘密的角落,因为用一个坛子或宝物箱把这笔钱财埋在地里,几乎是每个家庭都有的习惯。

11月30日——星期天清晨,我们到达了智鲁岛的古都卡斯特罗,但它现在已成了非常荒凉、偏僻的地方。这里还能看出西班牙城市常有的方形布局的痕迹,但街道和广场已长满了茂盛的绿草皮,一些羊儿正在上面啃草。广场中央直立的教堂完全是由木板建造的,显示出如画的风光和威严的形象。尽管这里拥有数百居民,但这里的贫穷却能从以下的事实中想象得出来:我们同行的一个人想买点东西,可无论走到哪里,既买不到一斤糖,也买不到一把普通的水果刀。这里没有一个人有块表或一个闹钟,据说有个老人能准确地知道时间,因此被教堂雇来用猜测的办法撞钟。我们小船的到来,在这个世界的偏僻角落里是一件非常稀罕的事,几乎所有的居民都到海滩来看我们支帐篷。他们非常好客,给我们提供了一间房子,还有一个人甚至送了一桶苹果酒给我们作礼物。下午,我们去拜访了总督。他是一个非常安静的老人,从他的外表和生活方式来看,几乎和一个英国的佃农差不多。晚上下起了大雨,这样也不能把一大群围观我们帐篷的看客赶走。有一家印第安人,坐独木舟从开伦到这里来做贸易,就露宿在我们附近。他们在大雨中没有任何遮蔽物。第二天早上,我问一个浑身湿透的印第安青年昨晚过得怎样。他似乎非常满足,答道:“挺好的,先生。”

12月1日——今天,我们乘船前往列穆伊岛。我急于想考察一个别人报告的煤矿,它原来是一个没有多少价值的褐煤矿,埋藏在构成这些岛屿的砂岩中(很可能是古代第三纪的产物)。当我们到达列穆伊岛时,却很难找到一处搭帐篷的地方,因为现在正值潮汛期,陆生树木直达水边。不一会儿,我们被一大群近乎纯血统的印第安居民包围了。他们对我们的到来非常吃惊,相互说道:“怪不得我们最近看到这么多鹦鹉。丘考鸟(一种奇怪的红襟小鸟,栖居在茂密的丛林中,发出一种特别怪异的叫声)也不会无缘无故地叫着‘要当心’。”他们很快就急着要与我们做生意。金钱在这里几乎毫无价值,但他们对于烟草的渴望却非同一般。排在烟草后面值钱的东西依次是靛蓝素、辣椒、旧衣服及火药。他们对火药的需求完全不是为了害人,因为每个教区都有一支公共火枪,这些火药就是用来为他们的圣人节或其他宗教节日鸣枪致敬而制造响声的。

这里的人主要以贝壳和土豆为食。在有些季节,他们也靠“畜栏”来捕鱼,也就是在水下设置篱笆,当海水退潮的时候,很多鱼就留在了泥栏里。他们偶尔也饲养家禽、绵羊、山羊、猪、马和牛。这里所提到的动物是按照它们各自数量的多少而进行排序的。我还从来没有见过比他们还要乐于助人及态度谦虚的人。他们开始总是先说自己是这个地方可怜的土著人,并不是西班牙人,他们急需烟草和其他的生活用品。在最南端的开伦岛,水手们用一些价值3.5便士的烟草换来两只家禽。据印第安人说,其中有一只家禽的脚趾间有皮肤,原来它就是一只漂亮的鸭子。有人用价值3先令的棉手帕换来三只绵羊及一大捆洋葱。我们把快艇停泊在离岸边较远的地方,因为我们担心在夜间会有强盗危及它的安全。我们的引航员道格拉斯先生因此告诉该地区的警察说,我们经常布置荷枪实弹的哨兵,是因为我们不懂西班牙语,要是在黑夜里看到任何人,就一定要向他开枪。这个警察非常谦恭地同意了这种十分正确的措施,并且答应我们任何人在晚上不能离家外出。

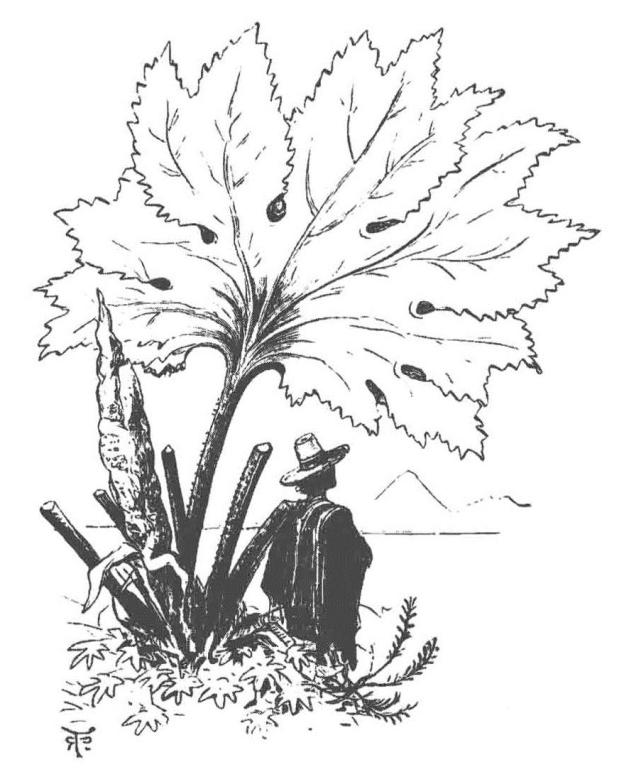

智鲁岛上的根乃拉草

在接下来的四天里,我们继续向南行驶。这个地方的总体特征还是保持不变,但是居住的人口更加稀少了。在汤基这个大岛上很少有开垦的地块,四周的树木向海岸伸展着枝丫。有一天我注意到,在砂岩峭壁上生长着一些茂盛的“庞克”植物(根乃拉草科),枝叶非常庞大,长得很像大黄。这里的居民就吃它那略带酸味的茎干,并用它的根来削制皮革,还能制成一种黑色的染料。它的叶片接近于圆形,但边缘有很深的锯齿。我测量过一片叶子,它的直径差不多有2.4米,因此它的周长至少有7.2米!它的茎干超过一米高,每棵树长出四五片这样巨大的树叶,显得十分壮观。

12月6日——我们到达了开伦岛,它又叫“基督教的尽头”。早上,我们在莱列克北端的一间房子前停留了几分钟,它是南美基督教世界的最末端,是一间可怜的茅草屋。这里是南纬43°10′,比大西洋沿岸的里奥内格罗还要偏南两纬度。这些最遥远的基督教徒非常穷苦,他们经常以这点为理由向我们讨点烟草。为了证明这些印第安人的贫穷,我会提到一个不久前遇到的人,他步行了三天半去向人要回一把不值钱的小斧头和几条鱼,然后再步行三天半回来。可见要买到这些微小的物品该有多么困难,为了讨回这么小的一笔债务要克服多大的困难。

晚上,我们到达了圣佩德罗岛,“小猎犬”号已经停泊在这里了。为了绕过海角,我们派了两个人上岸用经纬仪测定四周的方位角。这时有一只狐狸(犬属,黄腿狐)正坐在岩石上。据说这种狐狸是这个岛上所特有的,非常稀少,是一个新物种。它正聚精会神地看着我们的船员在工作。我就悄悄地走到它的后面,用一把地质锤朝它的脑袋上猛的一击。这只狐狸太好奇,也太有科学精神了,但它不太聪明,现在它已陈列在大英动物学会的博物馆里了。

我们在这个港口逗留了三天。有一天菲茨·罗伊船长带着一队人试图爬到圣佩德罗山顶上去。这里的树木与该岛北面的树木有很大的不同,岩石也不同,是云母板岩。这里没有沙滩,只有陡峭的悬崖笔直地深入到水底。这里总的特征更像火地岛而不像智鲁岛。我们登顶的愿望落空了:这里的森林太茂密了,没有亲眼见过的人简直不能想象,这是一团死树干与快要死的植物纠缠在一起的物质。我敢保证,有十几分钟的时间,我们的双脚根本接触不到地面,我们经常离地有3米到4米半高,因此有水手开玩笑说我们是在探测水深。有时候,我们要手脚并用,从腐烂的树干下一个接一个地爬过去。在这座山的较低处生长着珍贵的文特尔玉桂树,还有一种叶子散发香味的像月桂树一样的檫木以及别的我不知道名字的树,它们被拖曳着尾巴的竹子或藤蔓纠缠在一起。相比其他动物,我们在这里更像是渔网中挣扎的鱼。在山坡更高一些的地方,低矮的灌木取代了高大的乔木,红雪松或称山达木松东一棵西一棵的生长着。我很高兴地看到,在不到海拔300米处,生长着我们的老朋友南方山毛榉树,但它们已成了可怜的发育不良的树。因此我认为,这里肯定就是它们能生长的最靠北的地方了。我们最终绝望地放弃了登上山顶的企图。

12月10日——我们的一艘快艇和捕鲸船在沙利文先生的指挥下继续着他们的考察,但我待在了“小猎犬”号上面。第二天“小猎犬”号就离开了圣佩德罗向南驶去。12月13日,我们进入了瓜雅特卡斯岛南部的海峡,也就是潮恩斯群岛的一条海峡。幸好我们这样做了,因为第二天,这里就下起了一场我们在火地岛遇到过的那种狂风暴雨。一团团巨大的白云堆积在暗蓝色的天空中,一块块黑破布一样的乌云从白云旁边飞快地飘过。连续不断的山脉好像是朦胧的黑影,落日的金黄光芒投射在树林上,就像酒精燃烧产生的火焰。飞溅的水花把水面变成了白色;海风一会儿平静,一会儿又怒吼地吹过帆缆。这是一个凶险却又壮丽的景色。几分钟过后,天空出现了一道鲜亮的彩虹,浪花对它所产生的影响,使人感到非常惊奇,因为浪花在水面上散开时,就把普通的半圆形彩虹变成了圆形。这条七彩的带子继续贯穿海湾,从人们常见的弧形两端一直到延伸到我们的船边,这样就形成了一个扭曲的但几近完整的圆环。

潮恩斯群岛的内景

我们在这里逗留了三天。天气还是很恶劣,但这点还算不了什么,因为整个岛屿都寸步难行。这里的海岸崎岖不平,如果想沿海岸方向步行则要在云母—板岩构造的尖利石头上爬上爬下,而且我们还只不过试图穿过这里的密林禁地,每个人的脸上、手上、胫骨上就留下了遭受折磨的印证。

12月18日——我们朝大海驶去。到了20日,我们就和南方说再见了,然后顺着风向把船调头向北。我们高兴地从特雷斯蒙茨角沿着高耸的、饱经风雨侵蚀的海岸行驶。这里的山峰轮廓分明、不同寻常,即使险峻的悬崖边上都覆盖着浓密的丛林。第二天,我们发现了一个海港,在这么危险的海岸边,它应该对遇险的船只有很大的帮助。它紧靠一座480米高的山下,很容易就能看出来。这座山比里约热内卢著名的棒棒糖山的圆锥形状还要周正得多。第二天,船舶抛锚停泊后,我成功地登上了这座山顶。这真是一次艰苦的爬山,因为山坡太过陡峭,有些地方要用树作梯子才能爬上去。山上有几个地方还遍布着倒挂金钟属植物,其上挂满了漂亮的向下开放的花朵,但我们很难从这些植物中爬过去。在这些荒山野岭,能爬上任何山峰都会让人非常高兴。人们对于能看到一些非常奇妙的东西总是充满着无穷的期望,但是又常常畏缩不前,然而经过继续努力之后,就不会再让人失望。每个人想必都知道,“一览众山小”带给我们的视觉冲击会在我们心里都产生一种胜利和自豪的感觉。在这些人迹罕至的地方,还会夹杂着一种虚荣心,说不定你就是站上高山之巅并欣赏这片美景的第一人。

我一直有一种强烈的渴望,想弄清以前是否有人来过这个荒僻的地方。我捡起一块上面附有钉子的木片,然后进行研究,就好像它上面布满了象形文字。带着这种感觉,我非常高兴地发现,在海岸的一处荒僻的岩壁下有一张铺着野草的床,附近还有用火的痕迹,这里的主人还用过斧头。这里的火堆、床铺以及周围的情形都显示了印第安人的灵巧,但是他很可能不是印第安人,这是因为这个地方的天主教徒渴望把基督教徒和奴隶一举改造成天主教徒,印第安种族就此灭绝了。这时我产生了一些疑虑,认为这个在荒野地点铺床的孤独人,一定是一个遇难船只上的可怜的水手。他在试图沿着海岸行走的时候,在这里睡下,度过了令人沮丧的夜晚。

12月28日——天气还是很不好,但总算能让我们继续考察了。日复一日的连续大风把我们的时间都耽搁了,让我们觉得时间过得很慢很慢。晚上,我们又发现了另一个港口,我们就在这里停靠了。我们停好船不久就看到一个人挥舞着衣衫。于是,我们派了一条小艇过去,接了两个水手过来。他们一行有6个人从一艘美国捕鲸船上逃了出来,就坐小船在离南边不远的一个地点登了陆,可是不久小船就被拍岸的浪花冲得粉碎。直到今日,他们已经沿着海岸来来回回徘徊了15个月了,不知道要到哪里去,也不知道自己身处何地。现在我们发现了这个港口,这对他们来说是一件多么幸运的事啊!如果不是这次机会,只怕他们要在这里徘徊到老,并最终死在这个荒野的海岸了。他们所受的痛苦是巨大的,其中一人掉下悬崖而送了命。他们有时不得不分头寻找食物,这也解释了我们上次见到的孤独草床的来源。考虑到他们这段时间的经历,我想他们对时间的计算还是很准确的,因为他们计算的时间只和实际的时间差了四天。

12月30日——我们在特雷斯蒙茨最北端的大山脚下一个温暖的小港湾抛了锚。第二天早上,我们吃过早餐后就派一队人员去爬一座720米高的大山。这里的景色异于寻常。山脉的主要部分是由巨大、坚固而突兀的花岗岩组成,它们好像从这个世界产生的时候就已经同时存在了。花岗岩的上面盖着一层云母板岩,而随着时间的流逝,这些云母板岩已经腐蚀成奇怪的手指一样的凸起物。这两种岩石虽然外形很不一样,但它们上面几乎都没有生长任何植物。因为我们长久以来已经看惯了到处存在的深绿色树木,现在看到寸草不生的景象,就有一种非常奇怪的感觉。我非常高兴地查看着这些山峰的构造。这些复杂而高耸的山脉具有一种高贵而经久不变的模样,可是它对于人类和其他所有的动物都没有益处。花岗岩对于地质学家而言是经典的母岩,因为它们分布范围广,又有漂亮而密致的质感,很少有岩石像它们那样在古代就被人类认识了。花岗岩的起源问题,可能比任何其他岩层的起源问题所引起的争论都要多。我们一般认为它构成了岩石的基础,然而它是怎样形成的,我们只知道这是人类所能钻探到的地壳里的最深的岩层。人类对任何认知的局限性都有很高的兴致,当认知与所幻想的领域更加接近的时候,这种兴致可能会随之增加。

1835年1月1日——这些地区的人以其固有的欢迎仪式迎来了新年。这天的天气展现了真实的希望:一股猛烈的西北风携带着连续不断的大雨,预示着来年的景象。感谢上帝,我们不会在这里待到年尾,我们只希望很快就到达太平洋,那里的蓝天会告诉我们——我们的头顶上有一个真正万里无云的天空。

接下来的四天,西北风还是长驱直入,我们只能设法横过一个大海湾,然后在另一个安全的港口抛了锚。我陪同船长乘坐一条小船到了一条深水的小河尽头。一路上,我们看到了数量多得惊人的海豹:每一块平整的岩石上以及沙滩的每个地方都布满了海豹。它们似乎表现出了互爱的天性,横七竖八地躺在一起,像很多肥猪一样呼呼大睡,但即便是肥猪也会为它们的肮脏、对它们身上散发出来的臭味而感到羞愧。美洲兀鹫瞪着耐心而又恶毒的眼睛,观察着每一群海豹的动静。这种令人厌恶的、长着猩红色秃头的鸟,养成了喜好食腐的特性。它们在西海岸很常见,它们追逐海豹的习性显示出它们是以什么食物为生的了。我们发现这里的水(可能只是水面)比较洁净,这是由于数量众多的小瀑布所形成的激流从险峻的花岗岩山上倾泻而下,注入大海而造成的。清澈的流水吸引了鱼类,而鱼类又引来了众多的燕鸥、海鸥以及两种鸬鹚。我们还看到了一对美丽的黑颈天鹅,还有一些小海獭,这种海獭的皮毛价值很高。我们划船返回的时候,看到大大小小的海豹。当我们的小船划过它们身边的时候,它们就急忙钻进水里,这种情形让我们觉得非常有趣。它们在水下没呆多久,就浮上了水面,伸长着头颈跟随着我们,露出惊讶而好奇的表情。

1月7日——我们沿海岸北上,在潮恩斯群岛北端附近的洛氏港抛了锚,并在这里逗留了一个星期。这些岛屿跟智鲁岛一样,由分层的、柔软的海岸沉积物所构成,这里的植物长得郁郁葱葱、非常漂亮。这里的树木一直长到了海滩上,就像砾石路两旁的常绿灌木一样。我们还能从锚泊地欣赏到科迪勒拉山脉的四座圆锥形雪山的壮丽景色,其中包括“著名的科尔科瓦杜山”。这个纬度的山脉很少有高山,因此也就很少有山峰能超出邻近岛屿的顶部而出现在人们的视野中。我们发现这里有五个从“基督教的尽头”开伦岛来的人。他们几乎是冒着生命危险,划着他们那可怜的独木舟,横过潮恩斯与智鲁岛之间的开放海域,到这里来捕鱼。这些岛屿很有可能跟智鲁岛海岸邻近的岛屿一样,在不久的将来成为人们的居住地。

这些岛屿上生长着十分丰富的野生土豆,它们长在靠近海滩的沙质的、多贝壳的土壤中。最高的植株有1.2米。它们的块茎一般比较小,但是我发现一个椭圆形的块茎直径有5厘米。它们在各个方面都跟英国的土豆很像,味道也跟英国的土豆一个样,但是把它们煮开后,体积就缩小了很多,而且多水寡味,但没有任何苦味。它们毫无疑问是这里土生土长的植物。据洛先生说,它们生长的地方最南端达到了南纬50°,那一带未开化的印第安人把它们称之为“阿奎奈”,而智鲁岛的印第安人又用另一个不同的名称来称呼它们。享斯洛教授在研究了我带回家的干缩土豆标本后说,它们和萨拜因先生[1]在瓦尔帕莱索记录的是同一个品种,但它们是不同的变种,一些植物学家则认为它们是特有的物种。在6个多月的时间里滴雨不下的智利中部贫瘠的山里和这些南部岛屿的潮湿森林里,居然会生长同样的植物,真让人觉得不可思议!

潮恩斯群岛的中心地带(南纬45°)的森林与离合恩角以南960公里远的整个西海岸的森林具有十分相似的特性。这里没有发现过智鲁岛那种树状草,而火地岛的山毛榉却长得很高大,而且它们在整个森林中占据着相当大的比例,不过,它们并不像在遥远的南方那样独霸一方。隐花植物在这里找到了它们最适宜的气候。在麦哲伦海峡,如我之前所说,那里太寒冷、潮湿,不能让隐花植物完全发育成熟,但在这些岛屿的丛林中,物种的数量以及苔藓、地衣、小羊齿蕨的丰富程度,真是让人意想不到。[2]在火地岛,树木只生长在山坡上,而每一块平坦的土地上总是一成不变地覆满着一层厚厚的泥煤;但是在智鲁岛,平坦的地面上却生长着最茂盛的森林。在潮恩斯群岛的范围内,气候的性质与火地岛更加接近,但却同智鲁岛北部的气候不一样,因为每小一块平坦的地面上都覆盖着两种植物(芳香草和花柱草),它们混合在一起腐烂后,就形成了一层富有弹性的泥煤。

在火地岛,林地以上的地带所产生的泥煤,主要是由这两种分布广泛的植物里的第一种(芳香草)所形成的。这种植物的主根四周,经常不断地长出新叶,而下面的老叶很快就腐烂。如果沿着根部向下追溯到泥煤层,就可以观察到,还保留在原来位置上的叶子正处在各个分解阶段,直到完全变成一堆混杂不清的物质。只有少数别的植物能和这种芳香草生长在一起,例如到处生长着的一种小型蔓生的香桃木属植物,它就像我们英国的越橘一样具有木质的茎,并且结出有甜味的浆果。还有一种岩高兰属植物,跟我们的石南有点像,另外有一种灯芯草(灯芯草属),它们是仅有的几种生长在潮湿地表上的植物。这些植物虽然与同属的英国物种从整体来看非常接近,但却并不相同。这里更平坦的地方,泥煤的表层被分割成很多小水坑。这些小水坑处在不同的高度,就像是人工挖掘出来的。一小股一小股的水流在地下不停地流动,完成了植物性物质的分解,然后整个固结在一起。

美洲南部的气候好像特别适合泥煤的形成。在福克兰岛,几乎每一种植物,甚至覆盖着整个地表的粗硬的草,都会转变成这种物质——几乎没有任何地方可以阻碍它的产生。有些泥煤层厚达3.6米,而其底部在干燥后变得非常坚硬,几乎不能燃烧。尽管每种植物都在促进泥煤的形成,但大多数情况下还是芳香草在起最主要的作用。这是一种十分奇特的现象,与欧洲发生的情况完全不同,我从来没有在南美的哪个地方看到苔藓植物腐烂后会形成泥煤。至于气候所允许的这种奇特的物质延缓分解的最北极限,我认为就在智鲁岛(即:南纬41°~42°),这是泥煤产生的必要条件。尽管这里有很多潮湿的土壤,但没有真正的泥煤产生;可是在它南面3°的潮恩斯群岛,我们就看到有十分丰富的泥煤。在拉普拉塔的东海岸(南纬35°),一个曾经去过爱尔兰的西班牙居民告诉我,他以前经常寻找这种物质,但一直找不到一点。他只找到一种最接近泥煤的物质,并且把它拿给我看,这是一种黑色的泥煤土,还有植物的根深深地从里面穿过,所以只能发生非常缓慢而不完全的氧化作用。

潮恩斯群岛中那些零落的小岛里动物种群非常稀少,这是可以预料得到的。在四足动物中,有两种水生动物非常普遍。沼地河狸(形似海狸,但尾巴是圆的)以其精美的皮毛而出名,这种皮毛成了拉普拉塔各支流的贸易物品。但是此地的沼地河狸专门待在咸水里,它的特性与我之前提到过的一种大型啮齿动物水豚很相似。还有一种小海獭数量很多,这种动物并不专门靠吃鱼为生,而是像海豹一样,捕食大量的游到浅水滩来的小红蟹。比诺埃先生曾经在火地岛看到过一只小海獭在吃墨鱼;在洛氏港,另一只小海獭在抓住一只大型涡螺贝搬到洞里去的时候被夹死了。我在一个地方用陷阱抓到一只奇特的小老鼠。它似乎在这里的几个小岛上很普遍,但是到洛氏港来捕鱼的智鲁岛人说,这种小老鼠并不是在所有的岛屿上都能见到。这种小动物要分布到这些零星的群岛上,不知道要经过多少巧合[3],或者要发生多少质的变化,才能够做得到!

在智鲁岛和潮恩斯群岛的所有地方,有两种非常奇怪的鸟类,它们和智利中部的土耳其鸟和窜鸟有亲缘关系,但在这里已取代了它们。一种鸟被当地人称作“丘考”(智利窜鸟),它经常光顾潮湿森林中最阴暗、最偏僻的地点。有时候,尽管它的叫声好像就在身边,但是要让你仔细去寻找的话,就是找不到它;有时候,要是你站着不动,这种胸毛呈红色的小鸟就会以最熟悉的方式出现在你面前一两米远的地方。它会在腐烂的藤蔓与树枝纵横交错的地方忙碌地跳来跳去,小尾巴高高地翘起。由于它那怪异的、变化不一的叫声,智鲁岛人对丘考鸟有一种迷信的恐惧。它有三种完全不同的叫声:一种是“奇杜科”,据说是吉祥的预兆;第二种是“惠丘”,是特别凶险的预兆;还有第三种,不过我忘记了。这几个词都是模仿它们的叫声而写出来的,而当地人的日常生活竟然完全被它们的叫声控制了。智鲁岛的居民肯定已经把这种滑稽可笑的动物当作自己的预言家了。另一种是与前者有亲缘关系的鸟,但体形要大得多,被当地人称作“吉德—吉德”(黑喉隐窜鸟),英国人把它称作吠鸟。后面这个名字很恰当,因为我敢说任何人第一次听到这种叫声后,都会以为在森林的某个地方有只小狗在“汪汪汪”地叫。像丘考鸟一样,有时候你也会听到吠鸟就在近旁吠叫,但是无论怎样努力寻找都白费功夫,即使敲打灌木丛也很少有机会能看到这种鸟,然而有时候,这种吉德—吉德鸟又大胆地在你面前出现了。它们的捕食方式和一般习性与丘考鸟极为相似。

在海岸边[4],经常可以看到一种小型的暗灰色的克洛雀,它那安静的习性非常突出。它们像矶鹞一样全部栖居在海滩上。除了这种鸟类,其他只有几种鸟栖居在这断断续续被水分开的岛上。在我粗略的记录里,我描述过这些奇怪的鸣叫声,尽管经常听到它们从阴暗的丛林间传来叫声,但很少能打破这里原有的寂静。吉德—吉德鸟的吠叫声和丘考鸟突然的“咻咻”声,有时从远处传来,有时就近在身旁。火地岛的一种小巧的黑鹪鹩偶尔也加入到这种叫声里,接着还不时能听到旋木雀的尖叫声和喳喳声,时而还能看到蜂鸟急速地从一边闪到另一边,像昆虫一样发出尖锐的鸣叫声。最后,从一些高耸的树顶上还能注意到一种白色冠毛的大鹟的叫声,虽然模糊不清,但很平和。在大多数地方看惯了某种数量上占绝对优势的普通的鸟类,例如雀科鸟类,我们就会在最初看到上述所列举的特殊种类的鸟时很惊讶,但习惯后就把它作为任何地区最普通的鸟了。在智利中部,也有其中的两种鸟,也就是旋木雀和黑鹪鹩,不过数量很稀少。在这种情况下,我们发现这些动物在大自然的伟大计划里似乎只起着无足轻重的作用,可我们就想知道,为什么大自然还要创造它们?但是我们又该想到,在别的地方它们又是社会的主要成员,或者在以前的一段时间里它们很可能起着这样的作用。如果美洲37°以南的地区沉入到大洋的水底,这两种鸟就有可能在智利中部继续生存一段很长的时间,但它们的数量不可能增长。我们稍后就会看到,这对很多动物来说都是不可避免的。

在南方的海洋里经常有几种海燕光顾:其中最大的一种是大海燕(西班牙人把它叫作断骨鸟)。这种鸟不但在内陆海峡,而且在外海都很常见。它们飞行的习性和方式与信天翁极为相似。至于信天翁,有人曾数小时观察它们,但看不到它们吃什么东西。而“断骨”鸟则是一种贪婪的鸟,因为有几个军官在圣安东尼奥港观察到它追逐一只潜水鸟,这只潜水鸟试图以潜水和高飞逃脱追捕,但却不断地受到打击,最后在头上受到重重一击而被捕杀了。在圣朱利安港,人们看到这些大型海燕在猎杀、吞噬幼海鸥。第二种海燕(灰鹱属)在欧洲、合恩角和秘鲁的海岸都很常见。它的体形比大海燕要小得多,但它跟大海燕一样都长着泥灰色的羽毛。它们通常成群结队光顾内海峡。我有一次在智鲁岛的后面看到过这些鸟。我认为自己还从来没看见过如此众多的鸟聚集在一起呢。它们成千上万地排着不规则的队伍往一个方向连续飞行了几个小时。这时有一部分灰鹱落在水面上休息,成了黑压压的一片。它们传来的鸣叫声,好像是远处人群的谈话声。

这里还有几种海燕,但我只会提到其中的一种,它就是别拉德氏海燕。它为那些特殊的情形提供了一个例子,也就是一种鸟很明显属于一个识别清楚的种族,但是它的习性和构造又与截然不同的种族有着亲缘关系。这种鸟从来不会离开安静的内海峡。如果受到了打扰,它就潜入水下一段距离,然后又从另一头冒出水面,然后以同样的动作飞起来。它用短小的翅膀快速地扑打着飞过一段直线距离后,好像被打死了一样直落下来,然后又钻到水里去了。它那鸟嘴和鼻孔的形状、脚爪的长度,甚至羽毛的颜色都显示这种鸟就是一种海燕,可另一方面,它那短小的翅膀以及由此而产生的弱小的飞行力量、身体的形状及尾巴的外形、脚爪上缺少一个后趾、它的生活习性以及对居住环境的选择,又使人最初怀疑它是不是与海雀有着密切的关系。在火地岛静僻的海峡,如果你从远处看它,无论是它的翅膀,还是它潜水的姿态以及安静地游泳的样子,你都会毫不迟疑地误认为它就是海雀。

[1]《园艺学报》第五卷,第249页。卡德龙先生寄了两块土豆茎回国,得到了很好的施肥培植,头一个季节还长出了很多土豆和茂盛的叶子。参看洪堡对这种植物的有趣讨论,当时这种植物在墨西哥城还不为人所知。《论新西班牙》,第四卷,第九章。

[2]我用捕虫网一扫,就从这些地方获得了相当多的小昆虫,有隐翅虫科,有和饰蚁甲类似的甲虫,还有极小的膜翅目昆虫。但是在智鲁岛和潮恩斯群岛的广大地区中,个体和种类数量最多、最具共同特性的科是花萤科。

[3]非常感谢沃特豪斯先生的善举,为我对这个物种和其他的昆虫命名,给了我大量有益的帮助。 据说有些贪婪的鸟会把它们的活猎物带到巢穴中来。如果是这样,在很多世纪的过程中,经常会有猎物逃脱幼鸟之口。这种情形就能解释相互离得不是很近的岛上的小啮齿动物的分布了。

[4]柯比的《昆虫学》第二卷,第317页。 我要提一下,有证据证明不同季节时丛林与沿海开阔地区间有着巨大的差异,也就是在9月20日,南纬34°,这些鸟在巢中哺育幼鸟了;而在潮恩斯群岛,三个月后的夏天,它们才开始孵蛋,这两个不同纬度的地方相距1120公里。