澳大利亚

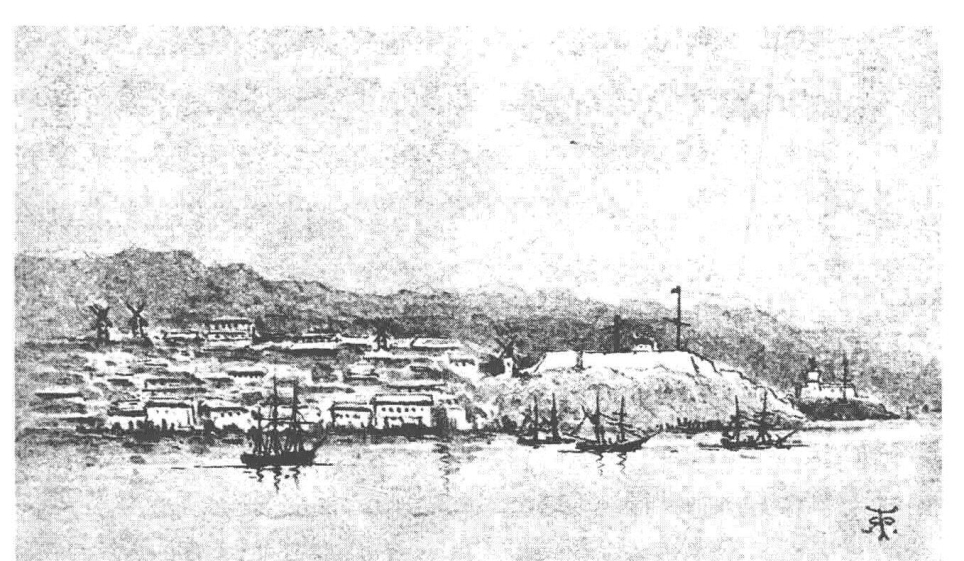

1835年的悉尼

悉尼——到巴瑟斯特远足——树林的面貌——一队土著人——土著的渐渐绝迹——和健康的人往来引起的传染病——蓝山——大海湾样的山谷奇观——它们的起源和结构——在巴瑟斯特,下等人的一般礼节——社会状况——范迪门地——霍巴特镇——所有土著被驱逐——惠灵顿山——乔治国王海峡——此地的荒凉景色——秃山,树枝的钙质浇铸物——一队土著人——离开澳大利亚

1836年1月12日——清晨,一缕清风把我们带到了杰克逊港口的入口。我们看到的不是一个充满生机、到处点缀着漂亮房子的地方,而是让我们想起了巴塔哥尼亚海岸的一道垂直泛黄的悬崖。一座用白石头砌成的孤零零的灯塔,告诉我们正在靠近一个很大的、人口稠密的城市。进入港口,呈现在眼前的是宽敞漂亮的沙石海滩,成水平分层的砂岩形成了一道峭壁。这个近似平坦的地方覆盖着稀疏、矮小的树木,显示出这里土壤的贫瘠。再往内陆深处走,情况有了很大的改善:漂亮的别墅和精致的小村舍沿着沙滩到处分布着。远处的石屋有两三层楼高,河岸边矗立着一些风车,提示着我们这里已是澳大利亚首都的附近。

最后我们在悉尼湾抛了锚。我们发现有很多大船挤满了这条河流,周围有许多仓库。晚上,我到小镇里走了一趟,对这里的所有景色非常赞赏,满意而归。这是不列颠民族的强大力量的最强有力的证明。这里原本是一个希望不大的地区,经过几十年的发展,它所产生的变化比同样时间内在南美产生的变化要大很多倍。我的第一感觉就是庆幸自己生来是个英国人。后来我又到小镇里看到了更多的情况,也许我的钦佩之情少了一些,但它依然是一个很不错的小镇。这里的街道很规整,宽阔、干净、井井有序;房子的大小适中,商店布置得很好。也许它还有信心与从伦敦延伸出去的大郊区以及与英国其他的一些大城镇做个对比,但即使是伦敦和伯明翰的近郊也没有出现过这么迅猛的发展。刚刚完工的大房子和其他建筑物的数量多得令人惊讶,然而,每个人都抱怨房屋租金高昂,要得到一套房子很困难。我们从南美洲来就知道,那里的小镇上每个人的财产都是公开的,如果不能立刻知道哪架马车是谁的,那才真的是让人奇怪的事呢。

我雇了一个人和两匹马带我去巴瑟斯特。这是一个距离这里192公里的内陆小村子,处于一个很大的田园地区的中心。我希望通过这种方法,能够对这个地方的外观有个大致的看法。1月16日早晨,我开始了本次的远足。我们的第一段行程是到帕拉玛塔,这是一个小乡镇,其重要性仅次于悉尼。这里的路况非常棒,是按照麦克亚当碎石铺路法的原理修建的,因此为了铺路,这些玄武岩都是从上十公里远的地方运过来的。从各个方面看,这里都和英国极为相似,也许这里的酒馆更多一些。至于那帮戴镣铐的人,也就是在这里犯下了罪行的一伙犯人,则与英国的犯人完全不同——他们是在囚禁中工作的,而且是在荷枪实弹的哨兵的看管之下工作。我认为,是因为政府通过拥有的权力强迫囚犯劳动,很快开通了遍及全国的好路,才是这个殖民地早期繁荣的一个主要原因。晚上,我住在鸸鹋渡口的一个非常舒适的客栈里。这里距离悉尼56公里,靠近蓝山的山坡。这条路是人员往来最频繁的路,路的两旁是这个殖民地的移民居住时间最久的地方。因为这里的农夫还没有成功地种上树篱,所以这里的整片土地都围着高高的栏杆。这儿有许多结实的房子和不错的村舍散散落落地分布着,尽管大量可观的地方都被人开垦了,但绝大部分地方还保持着最初发现时的样子。

在新南威尔士州的大部分地方,植物的极度单调是这里的风景最突出的特征。这里到处是空阔的林地,有部分地方是贫瘠的牧场,上面很少长有青草。这些树几乎都是一个物种,大部分的树叶都垂直向上,而不像欧洲的树叶几乎都呈水平位置。这里的树叶很稀少,呈一种特别的淡绿色,没有一点光泽。尽管这里的树林很明亮,没有阴影,在夏日灼热的阳光下不能为旅客带来一丝舒适,但它们对农夫而言却非常重要,因为它们能使野草在周围长起来,否则就长不出草来了。这些树叶不会周期性地掉落,这个特性与整个南半球的植物具有共同的一面,也就是说,南美、澳大利亚与好望角在这一方面具有相似性。这个半球及热带地区的居民因此有可能失去一个世界上最壮丽的景象,它们在我们看来已经很普通了——那就是那些没有一片叶子的树木突然之间长满了嫩叶。然而他们可能会说,我们要付出好几个月的时光,因为大地上只长着一些光秃秃的枝丫。这一点太对了,但我们的感官从春天的绿意盎然中获得了最热切的享受,而那些生活在热带地区的人,在长达一年的时间里,眼睛看腻了阳光四溢的气候中的华丽作物,他们是永远体会不到这一点的。这里除了蓝橡胶树之外,大量的树木都长得不粗大,但它们长得又高又直,相互之间离得很远。有一种桉树的树皮每年都要脱落,有时死去的树皮像长布条一样在风中摇荡,给人一种荒凉而杂乱的感觉。从各个方面来看,澳大利亚的森林与瓦尔迪维亚或智鲁岛的森林都完全不一样。对此,我想不出更完整的对比了。

日落时分,一队20多人的土著黑人从我们身边经过,他们按照自己的传统习俗,每个人手上都拿着一束长矛和其他武器。我们给了领头的年轻人一个先令,他们很轻易就停下了,为我投掷长矛取乐。他们都只穿了部分衣服,有几个人还能说一点英语。他们的表情很快乐、很满足,似乎根本不像平常所见的那些十分卑劣的家伙。他们的技艺很值得称赞。他们把一顶帽子放在27米远的地方,就像利箭离弓一样快速投掷一根长矛就可以把帽子刺穿。在跟踪动物或敌人方面,他们显示出了最惊人的机敏。我听到过几种与他们有关的言论,都是说明他们相当机敏的。但他们不愿意耕地、建房子及待在一个固定的地方,甚至把一群羊给他们饲养,他们都嫌麻烦。总体而言,在我看来,他们在文明程度上只是比火地岛人略高了一些。

人们会非常好奇地看到,在文明人的中间有一群对人无害的土著人到处游荡,不知道晚上他们会到哪里住宿,如何在丛林里打猎获得生计。而白种人要深入到内地去旅行,他得穿过属于好几个部落的地区。这些部落尽管周围都是白人,但他们还是保留了自己古代的特点。他们有时还相互之间发生战争。在最近发生的一次交战中,有两队人马非常奇怪地把巴瑟斯特村中心选做了他们的战场。这对战败的一方是有利的,因为逃亡的战士可以到兵营里去避难。

澳洲的土著人口正在急速地下降。在我的整个行程中,除了由英国人养大的几个男孩外,我只看到过一队土著人。土著人口的下降,毫无疑问有一部分原因是烈酒的引进,其次是欧洲人携带的疾病(即使是比较轻微的疾病,例如麻疹[1],都证明具有毁灭性),还有野生动物的逐渐灭绝。据说,由于受他们流浪生活的影响,他们的孩子总是在很小的婴儿期就死亡了,而且随着他们获取食物困难的增加,他们游荡的习性也肯定会增加,因而尽管不是明显由于饥荒而死亡,他们的人口也突然就会下降得特别快。相比之下,如果发生在文明国家里,他们的父辈尽管由于劳累而伤及自己,但不会造成他的后代的毁灭。

除了以上这几个明显的灾难性原因外,好像还有几个更神秘的中间因素总是在起作用。凡是欧洲人足迹所到之处,死亡似乎就追随着土著人。我们把眼光放宽到南北美洲、波利尼西亚、好望角及澳大利亚,则我们发现其结果是一样的。不仅仅是白种人一个人种扮演着毁灭者的角色,在部分东印度群岛中的马来西亚血统的波利尼西亚人就驱逐了黑皮肤的本地人。各种不同的人种间的相互争斗似乎就跟不同种类的动物间相互争斗一样——强者总是消灭弱者。我曾经在新西兰忧伤地听到一位身强力壮的土著人对我说,他们知道这片土地会葬送在他们的孩子一辈身上。每个人都听说过,在漂亮而兴盛的塔希提岛上,自从库克船长航行到此以后,这里的人口就神秘地减少了——尽管我们还期望他们的人口会增加,因为他们以前盛行杀婴达到了特别普遍的程度,但现在已经停止了,放荡的行为也大大地减少了,相互屠杀的战争也很少发生了。

牧师J.威廉斯在他的非常有趣的著作中说[2],土著人与欧洲人之间的第一次交往“总是伴随着热病、痢疾及其他疾病的传入。这些疾病夺走了很多人的生命”。他接着肯定地说道:“这肯定是事实,无可辩驳,在我所居住的那些岛屿中,大多数横行肆虐的疾病都是从船上带来的[3];这个事实非常奇怪,因为船上的船员中并没有出现生病的情况,但却输入了毁灭性的疾病。”这种情况一点都不像它初看的那样令人惊奇,因为在已经记录的很多起恶性热病爆发的例子中,尽管这些人是热病的传染源,但他们自己并没有受感染。在乔治三世统治早期,一个关在地牢的犯人被四个警察押上马车带到地方法官前,尽管这个犯人本身并没有生病,但这四个警察却死于伤寒病,不过这种传染病没有扩散到别的人群。从这些事实可以看出,好像有恶臭的一群人被关在一起一段时间,当别人吸入这股恶臭时就会中毒。如果这些人是不同的种族,中毒就可能更深。这种情况的出现似乎令人难以理解,但比起下述情况来,就一点都不奇怪了。这就是:一个刚死不久的人的尸体还没开始腐烂,很可能就具有了这样的一种毒性,甚至只是在解剖尸体后将使用过的解剖刀在活人身上刺一个小孔,就会让这个人送命。

1月17日——今天清早,我们乘轮渡横过了内皮恩河。这条河尽管在渡河点又宽又深,但整条河的流水量却很少。经过河对岸的一片低地,我们到达了蓝山的山坡。上山的路并不陡峭,这条路是在砂岩峭壁上精心开凿出来的。山顶上有个几乎水平的平原向前延伸,向西逐渐往上抬升,最终达到了900多米的高度。从“蓝山”这个响当当的名字以及从它的绝对海拔高度来看,我期望着看到一条轮廓突出的山脉横贯全境。但事实却与之相反,我的面前只是一块倾斜的平原,缓缓地下降到海岸边的低地。从第一道斜坡望过去,伸展到东面的林地非常引人注目,其周围的树木又粗又高,但在砂岩高坡上,其景色却变得极其单调,道路的两边长着矮小的常绿桉树科树木;除了两三个小酒吧外,这里没有别的房子,也没有开垦过的土地。这条道路尤显荒凉,沿途最常见的东西就是堆满了牛车的一捆捆羊毛。

中午,我们在一家名叫“挡风板”的小客栈里给马喂食。这里的海拔高度是780米。离这里约2.5公里远的地方有一个景点特别值得一看。沿着一条小河谷及其流水往下走,路边的树林中令人意想不到地出现了一个巨大的“海湾”,其深度大约有450米。往前走过几米远,站在悬崖边上我们可以看到下面是一个长满了浓密森林的宏大“河湾”或“海湾”,因为我也不知道还有什么名字称呼它比较适宜。我们所站的地方就好像是位于海湾的顶上,一排悬崖朝两边分开,就好像在轮廓分明的海岸边显示出一个接一个的岬角。这些悬崖是由一层层横向的带白色的砂岩组成的,而且绝对是直上直下。在很多地方,如果一个人站在悬崖边丢一颗石头下去,就能看到石头会落到深不可测的悬崖下面的树上。这排悬崖连绵不断。据说要到达这条小溪所形成的瀑布的脚下,我们得绕行26公里。离这里8公里远的地方还有一排悬崖伸出来,这样就把整个山谷完全包围起来了,因此用“海湾”这个名字来称呼这个巨大的圆形剧场一样的洼地是非常合适的了。如果我们想象有个蜿蜒曲折的海港,其深深的海水被悬崖一样的海岸所包围,再把海水放干了,其沙质的底部长满了茂盛的树林,我们就能得到这里展示的地貌和构造了。这种景观对我而言太新奇、太壮观了。

晚上,我们到达了布莱克希思。这里的砂岩高原海拔高度有1020米,跟之前我们看到过的一样,这里也覆盖着一种低矮的植物。从路上偶尔还能瞥见上面所描绘过的同样特征的深谷,但由于它又深又陡峭,很难看到山谷的底部。布莱克希思是一个很舒适的客栈,由一个老兵经营,它让我想起了北威尔士的那些小客栈。

1月18日——今天清早,我步行约5公里去游览格维茨利普。这里与“挡风板”客栈附近的景色具有相似的特性,但也许更加宏伟。由于天色太早,山谷中充满了淡蓝色的雾霭,尽管它破坏了一般的视觉效果,但却给我们脚下伸展的丛林增加了更明显的深度。最为显著的是,这些河谷长久以来为那些野心勃勃的殖民主义者企图进入内地增加了不可逾越的障碍。这些巨大的狭长的“海湾”向上端伸展,常常从主河谷分开来,然后插入砂岩平台;另一方面,砂岩平台常常把岬角伸进河谷,然后在那里留下了巨大的、几乎隔绝的大岩块。如果要进入这些河谷,就要绕过32公里;另外一些河谷,最近才有勘探员进去过,而殖民主义者还没有能力到里面放牧牛群。它们最突出的特征是,尽管它们的顶端有近10公里宽,但到了谷口就收缩到了难以过身的程度。总勘测长T.米切尔爵士[4]曾经在格罗斯河与内皮恩河交汇的大峡谷处想攀登上去,最初靠步行,然后在大块易落的砂岩之间爬行,历尽千辛万苦都没有成功。然而我看到在格罗斯河谷的上端形成了一个宽近10公里的平坦的大盆地,四周是悬崖绝壁,我想,任何一处悬崖的最高处都不低于海拔900米。如果沿着一条部分是自然生成、部分是这里的地主修筑的小道,把牛群赶入伏尔冈河谷,它们就逃不出去了,因为这个河谷的四面八方都被垂直的峭壁所包围,在下游13公里的地方,它就从平均不到一公里宽收缩到不能过人或者过兽的裂缝了。T.米切尔爵士指出,考克斯河及其所有的支流所形成的大河谷,在与内皮恩河交汇处收缩成一个宽近200米、深300米的大峡谷。其他类似的例子还有很多。

看到这些河谷两岸相互对应的水平地层以及巨大的圆形剧场一样的洼地,我们的第一印象是,它们跟别的河谷一样是被水流的作用掏空的,但是当我们仔细想到眼前有数不清的石头,它们应该从峡谷或裂缝中冲走,因此我们就会问,它们是不是由于地表下沉而形成的。但是考虑到河谷分支的不规则形状以及从平台伸到河谷的狭长的岬角,我们又不得不放弃这种想法。要是把这些深坑归因于现代的河流冲积则未免荒谬可笑,而且也不可能是从崖顶落下来的排水进入河谷的顶部,它们会进入海湾一样的洼地的一侧,就像我在“挡风板”客栈附近观察到的一样。有一些当地居民告诉我,他们从来没有看到过海湾一样的洼地具有向左右两边伸出的地岬,并对它们与海岸的轮廓这么相似而惊讶不已。事实确实是这样,而且在现在的新南威尔士海岸,有很多分枝的良港一般都由一条狭窄的海口与大海相连,这些狭窄的海口从砂岩质的海岸峭壁上破开一个口子,宽度在0.4~1.6公里之间,尽管它们的规模缩小了,但却与内地的大峡谷形状相似。这里很快又会产生一个重大难题了,那就是为什么大海会在宽阔的平台上冲刷出一片四周下陷的大洼地,而且只留下峡谷的开口,通过这些峡谷口,把大量的粉末状的物质全部移走呢?对此,我能想到的唯一答案是,观察那些现在正在形成的最不规则的一些海岸,例如西印度群岛的部分海岸和红海的海岸,同时这些海岸也是极其陡峭的,因此我导出了这样的假设:这些海岸是由强烈的洋流在不规则的海底把沉积物堆积起来而形成的。在有的情况下,海水并没有把这些沉积物分散成均匀的层带,而是围绕着海底的岩石和岛屿堆积起来。这一点在仔细研究过西印度群岛的航海图之后,就很难产生怀疑了,而且海浪有力量形成又高又陡峭的悬崖,即使在那些四周被陆地包围的海港里也是这样,这些我在南美的很多地方都注意到了。为了把这些想法运用到新南威尔士的砂岩平台,我想,那些地层是由强烈的洋流作用和外海的波动,在不规则的海底堆积而成的;而那些遗留下来的像河谷一样没有填满的空间,当陆地慢慢上升的时候,它们陡峭的斜坡边缘就被冲刷成悬崖绝壁;那些冲刷下来的砂岩,要么是在海水退潮时冲破狭窄的峡口被海水带走,要么是在随后的冲积作用下被带走了。

我们在离开布莱克希思后不久,就沿着维多利亚山的一条小道走下了砂岩平台。为了筑好这条小道要凿去大量的石头。这条小道的设计和建造方法都可以与英格兰的任何一条道路相媲美。我们现在进入了一个由大理石构成的、比砂岩平台低近300米的地方。随着岩石的变化,这里的植物也得到了改善。这里的树木更茂盛,间距也更远些;树木之间的草地也更绿、更丰富了。在哈桑堡,我离开大路,绕了一个小弯去了一个叫瓦拉旺的农场,悉尼的农场主人写了一封介绍信让我带给这里的负责人。布朗先生非常热心地让我在这里再住一天,我非常高兴地接受了。这个地方是殖民地当局一个典型的大农场,或者更准确地说是养羊场。由于这里的一些河谷好似沼泽一样湿软,能长出更粗壮的牧草,因此牛群和马群就比通常要多得多。房子附近有两三块平地被开垦出来种上了谷物,几个庄稼汉正在收割谷子,但这里栽种的小麦却不多,只够这个农场的雇工一年的口粮。这里通常有40名被政府指派过来的犯人苦力,但现在要稍多一些。尽管这个农场储备了各种生活必需品,但这里明显缺乏一种慰藉,而且这里不会住一个妇女。晴天的落日照射在任何景物上都会给人一种幸福的满足感,但在这里,在这个偏僻的农舍里,哪怕是周围树林中最明亮的色彩也不能使我忘记那40个做苦工的犯人。他们像非洲来的奴隶一样,现在停止了一天的劳作,然而却得不到神圣的同情权。

第二天清早,农场的联合监管员阿彻先生非常热心地带我去猎捕袋鼠。我们骑着马连续走了大半天,但是打猎的成绩很糟糕,不但没有看见一只袋鼠,甚至连只野狗都没看见。我们的猎犬追着一只小袋鼠进了树洞,我们就把它拉了出来。这是一种跟兔子一样大的动物,但是它的外形跟袋鼠一个样。几年前这里还有很多的野生动物,但现在鸸鹋都被赶到很远的地方去了,袋鼠也变得稀少了。这两种动物都被英国猎犬毁灭得非常厉害了。虽然这些动物完全灭绝可能还要过很长时间,但它们灭绝的命运却已经注定了。那些澳大利亚土著人总是非常渴望从农场去借狗来用——这些移民们以借出猎狗供他们使用、宰杀动物时送些下水、有时也送些牛奶作为平安友好的礼物,就可以向内地推进得越来越远了。这些没有头脑的土著人被这些小恩小惠蒙蔽了双眼,对白人的到来非常高兴。看来白人是注定要把这个地方传承给自己的子孙后代了。

虽然我们打猎的运气不好,但我们享受了骑马的乐趣。这些林地非常空旷,我们骑在马背上能从里面奔驰而过。林地里有几条平底的河谷横贯而过,这里只长了一些青草,但没有树木,如此景色就像一个公园一样。在这整个地区,我很少看到哪个地方没有火烧的痕迹,不管它们是以前的,还是最近的——只不过是那些树桩是深黑色还是浅黑色的问题,而这一点却成了游客眼里单调厌烦的色彩中最大的变化。这些树林中没有太多的鸟,但我看到了一大群白美冠鹦鹉在谷地里觅食,还有几只非常漂亮的鹦鹉。跟我们的寒鸦很类似的乌鸦也很常见,还有一种鸟有点像喜鹊。傍晚时分,我在一串池塘旁散步。在这种干旱的地方,它们就代表了河道。我的运气很好,看到了几只著名的鸭嘴兽。它们在水面上潜水、嬉戏,但它们只露出了身体的一小部分,很容易被人误认为是水鼠(麝香鼠)。布朗先生用猎枪打到了一只鸭嘴兽。它当然是很不寻常的一种动物了。我把它填制成标本后,它的头和喙就没有新鲜的好看了,因为它们变得又硬又收缩了[5]。

1月20日——我们一整天骑马前往巴瑟斯特。在进入大路前,我们沿着唯一的一条小道穿过森林。这个地方除了少量的垦地人住的小棚屋外,显得非常荒凉。我们这天经历了一场非洲热风一样的澳大利亚热风,它们是从炎热的内地沙漠中刮过来的。天空中到处都尘土飞扬,而刮过来的风好像是从火炉上经过的一样。我后来听说室外温度达到了48.3℃,而封闭的室内温度也达到了35.5℃。下午,我们看到了起伏的巴瑟斯特平原。这些起伏而又近乎平坦的平原,却因为没有一棵树而成了这个地方最显著的特色。在这些平原上只生长着一些稀疏、棕色的牧草。我们骑马数公里,经过了这里的乡下,然后到达了巴瑟斯特镇。这个小镇坐落于一个非常宽阔的山谷中间,或者也可以说是在一个狭窄的平原中间。我在悉尼时,有人告诉我,不要仅仅从路边的景象得到的判断就对澳大利亚形成一种很坏的看法,也不要从巴瑟斯特得出一种很好的看法,但对于巴瑟斯特这方面的判断,我一点都不会觉得有偏见的危险。由于本身的条件所在,这里的天气非常干旱,这一带的面貌也没有给人很好的印象,尽管我知道两三个月之前这里的情况还要无可比拟地糟得多。巴瑟斯特快速兴旺繁荣的秘密就在于它那棕色的牧草,这些草在陌生人的眼里是如此的令人讨厌,但却是这里养羊的上好草料。巴瑟斯特镇坐落于麦夸里河岸两边,海拔高度约660米。麦夸里河是一条内陆河,流进面积广大而无人知晓的地区。有一条分水岭把内陆河流与海岸河流分开来,其海拔高度约900米,呈由北向南的走向,离海边约130公里至160公里之间。麦夸里河从地图上看起来是一条很大的河,也是分水岭这边排水量最大的一条河,不过让我吃惊的是,我发现它只不过是一连串的池塘而已,相互之间被几乎干旱的区域隔开了。一般情况下它只是一条小溪在流淌,有时候也会水位高涨、洪水泛滥。由于整个区域缺乏供水,其更远的内陆地区就更加缺水了。

1月22日——我开始着手返程了,就沿着一条叫作洛克耶的新路往前走。这个地区多丘陵,景色优美。我骑马走了一整天的路,而我指望借宿的房子离路边还很远,且不容易找到。跟其他多次相似的情况一样,我这一次又遇到了下层人士的平常而善意的礼貌。要是你考虑到他们的身份、他们以前是干什么的,你绝对预料不到他们这么有礼貌。我晚上住宿的那个农场是两个年轻人开的,他们最近才出来过移民生活。这里几乎什么享受都没有,但他们不在乎这一点。他们看到了未来的繁荣,并相信财富的到来为期不远了。

第二天,我们经过的大片地方都冒着火焰,一股股的浓烟横扫过道路。中午前,我们进入了之前的那条路,然后登上了维多利亚山。晚上,我们借宿在“挡风板”客栈,天黑之前又到圆形洼地前散了次步。在前往悉尼的途中,我与金船长在登海维德度过了一个愉快的晚上,然后就结束了我在新南威尔士州的殖民地之旅。(https://www.daowen.com)

在我到这里之前,有三件事是我最感兴趣的。它们是:上层社会的状况、囚犯的状态以及诱使人们移民到这里来的吸引力。当然,一个人只做这么短的一次探访是提不出什么有价值的看法的,但是不形成观点跟形成正确的判断一样难。总的来说,我听到的情况比我看到的情况要多。从我所了解的情况来看,我对这个社会的状况是很失望的。整个社会在每个方面都敌对地分成不同的派别。这其中包括那些生活地位最好的人,他们有很多人过着公开的肆意挥霍的生活,而正派的人是不与他们往来的。那些富有的刑满释放犯的孩子与自由移民的孩子们之间也有诸多猜忌,因为前者很不高兴地把正直的人视为对他们利益的干涉者。不管是富人还是穷人,所有人都热衷于发财。在上层社会,羊毛及养羊是他们不断谈论的话题。有很多严重的不利条件影响了家庭的慰藉,最主要的也许就是周围都是囚犯仆人。要是一个仆人前一天由于犯了微小的错误被你指了出来并受到抽打,现在却还要服侍你,那是一种多么恶心的感觉啊!而女仆人的情况当然就更坏了,因为孩子们都学会了最无耻的话,如果他们的思想还没有同样无耻就是运气了。

另一方面,如果一个人带来资金,就可以毫不费力地获得比英格兰多三倍的利润。如果小心经营,他肯定会变成富翁。这里的生活奢侈品也很丰富,但比英格兰要贵一点点,而大部分食品都要便宜。这里的气候也很好,对健康也很有利,但对我而言,由于这个国家令人厌恶的一面,这点吸引力也就失去了。移民来的人有一个很大的好处,就是当他们的儿子还小的时候就能派上用场。当这些孩子长到16~20岁时,他们经常被派到很远的农场去负责。但是这样他们要付出的代价是,他们的孩子要跟那些囚犯仆人整个混在一起。我不知道这种社会风气有什么特点,但是这种风气缺乏理智的追求,最终很难逃脱堕落的命运。我的想法是:没有什么特别迫切的需求,我是不会移民到这里来的。

不了解上面的事实,就可能对这个殖民地的快速发展和未来的前景产生困惑。这里的两种主要出口品是羊毛和鲸脂,但这两种产品都很有限。这个国家很不适合内河运输,如果要用陆路的马车来做长途运输的话,剪羊毛和养羊挣来的钱还够不上运输费用。这里的牧草到处都很稀疏,因而移民们已经向更深远的内地推进,而越到内地,土地变得越贫瘠。由于干旱,这里的农业永远做不到大规模的发展,因此在我看来,澳大利亚最终还得靠其在南半球的商业中心立足,也许将来还要靠制造业。澳大利亚有煤,手上也就有了移动电源。由于其可以居住的地区都分布在沿海地带,而它的居民又都是英国血统的移民,它肯定会成为一个海洋国家的。我以前在想,澳大利亚会跟北美一样崛起为一个强大的国家,但现在看来,这种未来的壮丽远景很成问题了。

至于囚犯的状况,相比其他的问题,我仍然很少有判断的机会。第一个问题是,他们现在的状况是不是还是一种惩罚?没有人会坚持认为这是一种严厉的惩罚。然而,我想只要它继续对国内的犯罪分子产生恐惧,就不会有多大的效果。犯人们的物质需求在一定限度内可以得到满足,他们未来的自由前景和安心的生活就不再遥远,而且在良好的表现后也肯定能做到。经过一定比例的服刑年限,如果一个犯人表现良好,就给他发一张“释放证”,而只要一个人不再有嫌疑和重新犯罪,就可以让他在某些区域内自由行动了。然而,尽管如此,即使对以前的监禁和不幸不去理会,我相信在过去的服刑岁月里,他们是过得很不满意、很不开心的。一位智者告诉我,犯人们除了色欲,不知道别的娱乐,但在这方面,他们是得不到满足的。政府在释放犯人时要收取大量的贿赂,加上对流放边远地区的恐惧,破坏了犯人之间的相互信任,这样就防止了他们再次犯罪。至于羞耻感,他们对这种感觉似乎还不知道,我就亲眼见证过一些奇怪的情形。尽管这是一个很稀奇的事实,却有很多人告诉我——犯人的性格完全是懦弱的。有很多人变得对世事绝望,对生命都极为漠不关心,而一项需要头脑冷静和胆大心细的计划,他们是很少能完成的。整个事例中最坏的情况是:尽管存在着法律改造这种说法,而且相对而言他们很少再犯法律上所规定的罪行了,但是要进行道德上的任何改造似乎是根本不可能的了。一位很博识的人告诉我说,一个人要想进步,就不能和另一个服过刑的仆人生活在一起,否则他就会过着难以忍受、受困扰的生活。而且无论是这里还是在英格兰,污秽的运囚船和监狱都使人难以忘记。总而言之,把这里当作惩罚犯人的地方,是很难达到目的的;作为一种真正的改造制度,大概也和其他各项计划一样,已经遭到了失败;但是作为一种把犯人改造得表面诚实的手段——把北半球最无用的流氓变成地球另一端的积极的公民,并因此而创立一个辉煌的新国度、一个伟大的文明中心——在这方面,它已成功地达到了史无前例的地步。

1月30日——“小猎犬”号驶往范迪门地的霍巴特镇。2月5日,在经过6天(前三天是晴好天气,后三天天气寒冷且多狂风)的航行后,我们进入了风暴湾的入口。这里的恶劣天气正好与这个讨厌的名字相符合。这个海湾还不如说是一个河口,因为德文特河的流水就流入了这个海湾的顶端。在河口附近有一些伸展出来的玄武岩平台,但它们高出了地面,形成了山峰,山上覆盖着明子林。山体下面围绕着海湾的边缘部分被人开垦成了田地,上面栽种着一片片明黄色的谷子和暗绿色的土豆,长势极为茂盛。深夜,我们在塔斯马尼亚首府靠海岸边的一个舒适的小港湾里抛了锚。这个地方给人的第一印象远不如悉尼,悉尼还可以叫作城市,而这里只能叫一个镇。它坐落于惠灵顿山的山脚下。这座山海拔930米高,但缺少美丽的风景,不过,从山上发源的河流为人们提供了很好的饮用水。围绕着小海湾建有几座不错的仓库,海湾的一边还有一个小堡垒。因为这里是西班牙的移民地,他们对防御工事极为关注,但英国殖民者对这种防御办法十分轻视。将霍巴特镇与悉尼进行比较,最让我吃惊的是这里的高大房屋比较少,不管是建好了的、还是在建的。从1835年的人口统计来看,霍巴特镇有13826名居民,而塔斯马尼亚的整个人口是36505人。

霍巴特镇与惠灵顿山

所有的土著人都被迁移到了巴斯海峡的一个岛屿上去了,以便范迪门地享受到没有土著人口的好处。这种残忍的措施看来是不可避免的,这也是阻止黑人一连串的抢劫、放火、杀人等可怕行为的唯一办法,这样做迟早会使他们最终毁灭。毫无疑问的是,我觉得这一连串的罪恶后果都是由于我们英国人的丑恶行为所导致的。30年只是一个很短的时期,但是当地一个岛上的土著人就一个不剩地消失了——而这个岛几乎与爱尔兰岛一样大。英国政府与范迪门地之间就这一问题所进行的信函往来是非常有趣的。尽管近几年来每隔一段时间就要发生一次小规模的战斗,有很多土著人被枪杀及投到监狱里去了,但我们无可抗拒的威力似乎一点都没有震动他们。直到1830年,整个岛屿实行戒严,宣布全民统一起来,尽最大努力协助抓捕每个土著人。我们采取的这项计划与在印度实行的大围猎计划几乎是一样的。一条横贯全岛的包围圈形成了,它的意图是把这些土著人赶进塔斯曼半岛的一个“死胡同”。但这个图谋失败了。这些土著人把自己的狗都包起来,在一个夜晚偷偷地越过了封锁线。这一点都不让人吃惊,因为你想,他们平时追踪野兽就是靠的这种老练的灵敏和惯用的方法。有人向我保证,他们能在几乎没什么遮蔽的地面隐藏起来,如果不是亲眼所见,真有点不能使人相信:他们暗黑色的身体很容易被误认为是四下里到处散布的黑色树桩。有人告诉我,他们在一队英国人和一个土著人之间做了一个实验:这个土著人在光天化日之下站在一个光秃秃的山坡上,如果这些英国人闭上眼睛不到一分钟他就会蹲下,然后他们就再也分不清哪个是他、哪个是他周围的树桩了。我们再回头说说围猎计划。这些土著人明白了这种战争状态,他们感到非常害怕,因为他们马上觉察到了白人的强大力量和众多的人数。不久之后,从两个部落来了13个土著人,他们深感没有防卫条件就绝望地投降了。随后,一个积极、和善的人,他就是罗宾逊先生,毫无畏惧地去拜访了那些充满敌意的土著人。在他的英勇努力下,所有的土著人都被劝诱投降了。他们随后迁移到了一个岛上,由政府给他们提供衣服和食品。斯特席列斯基伯爵说道[6]:“他们被驱逐的1835年当年,土著人的人口总数为210人,但到了1842年,也就是隔了7年之后,他们合在一起就只有54人了;而在内陆地区的新南威尔士,在没有受白人干扰前,每个家庭都是儿孙成群。另外,弗林德斯岛在8年间只增加了14人!”

“小猎犬”号在这里逗留了10天。这段时间我做了几次非常愉快的小旅行,主要的目标是考察邻近地区的地质构造。其中主要的兴趣点有以下一些:首先是那些属于泥盆纪或石炭纪时期的高度石化的地层;其次,是为了证明地面的一次最新小隆起;最后,在一块孤单的黄色石灰石或钙华表层中含有大量的树叶痕迹,而且还含有现在已不存在的陆生贝壳。这个小采石场很可能包含有范迪门地在过去某个时期保留下来的唯一的植物记录。

这里的气候比新南威尔士湿润得多,因此这里的土地也就更加富饶。这里的农作物长得非常茂盛,耕地非常好看,果园里栽种着大量茂盛的蔬菜和果树。一些位于偏僻处的农舍显示出非常动人的景象。这里的植物总的来说跟澳大利亚很相似,也许比那里的还要绿一些、让人更愉悦一些;树木间的牧草也要丰富得多。一天,我到市镇对面的海边做了一次长距离的散步。我是坐汽轮过去的,这里有两艘汽轮来回摆渡。有一艘船的机器全部是这个殖民地制造的,这个殖民地从创立时起至今还只有33年!还有一天我登上了惠灵顿山。我还带了一个向导,因为我第一次尝试时由于树木太浓密而失败了。但我们的向导是一个十足的傻瓜蛋,把我们带到了山峰的潮湿的南边,那边的植物无比茂盛,由于山上有无数的烂树干,我们上山花费的力气几乎跟爬火地岛或智鲁岛的某座山同样巨大。经过差不多五个半小时的艰难攀登,我们终于爬到了山顶。山上很多地方的桉树都长成了很大一棵,它们一起构成了一片壮丽的树林。在有些最潮湿的幽深峡谷里,树蕨茂盛得令人意想不到。我看到过一棵树蕨从树顶到根部至少有6米高,树干周长正好有1.8米长。它们的叶子形成了一朵朵非常优美的太阳伞,产生出幽暗的阴影,就像是薄暮时的情景。山顶又宽又平,由巨大的有尖角的裸露绿岩所组成。此山的海拔高度有930米。当日阳光灿烂,神清气明,极目远望,美景尽收;北边是崇山峻岭,其高度与我们脚下的山峰相当,轮廓也和这座山相同,平淡无奇;南面是断断续续的陆地和水面,形成了很多错综复杂的海湾,清晰地映射在我们眼前。我们在山顶上逗留了几个小时后,发现了一条更佳的下山路,但经过了一天的辛苦奔波,直到晚上8点钟才到达“小猎犬”号船上。

2月7日——“小猎犬”号从塔斯马尼亚出发,于3月6日到达了乔治王湾,这个海湾紧靠澳大利亚的西南角。我们在那里逗留了8天,我们之前的航程中还没有经历过这么沉闷、无趣的时光。这个地方从一处山丘上看过去是一个长满树木的平原,到处是一些圆形的山丘,有一些山是光秃秃的花岗岩山。有一天,我们一行人出去,希望去看猎捕袋鼠,在乡下走了好几公里的路。我们看到,这里到处都是沙土,土质非常贫瘠,上面长的要么是一些稀疏粗糙的植物,有低矮的灌木和瘦长的野草,要么是一些发育不良的树木。这里的景色很像蓝山砂岩质的高平台那样的景色,但这里的木麻黄(一种有点像苏格兰冷杉的树)数量要多得多,而桉树却要少很多。在开阔地带长着很多的草树——这是一种外形像棕榈树的植物,但它的顶上没有宏大的冠叶,引以为豪的只是一簇非常粗糙的、像草一样的叶子。向远处望去,是一片鲜艳的绿色灌木和其他植物,似乎表明这里很肥沃。但是只要走过去一看就足以把这种错觉打消了,跟我有一样想法的人就再也不想到这种毫无魅力的地方来散步了。

有一天我陪菲茨·罗伊船长到鲍尔德角去,这个地方已经被很多航海者提起过了。一些人认为他们看到了珊瑚,另一些人认为他们看到了石化树,而且还直立在它们原来生长的位置。按我们的观点,这里的地层是由风吹过来的细砂堆积而成的,这些细砂由微小的贝壳和珊瑚圆形颗粒所组成。在此期间,树木的枝和根,连同很多陆生贝壳混合在了一起,整个物质通过碳酸钙的浸透而变得坚固起来,但随着树木的腐烂留下了中空的圆柱筒,圆柱筒里面又填满了坚硬的假钟乳石,风雨再把较柔软的部分剥走,结果那些树枝和树根的坚硬浇铸物就突出了地表,以一种奇怪的误导人的形式,让人以为他们是死去的灌木丛的树桩。

一个叫作白美冠鹦鹉族的土著人大部落碰巧也来拜访这里的移民。这些人和乔治王湾的土著部落一样,都是由于受到了几盆大米和食糖的诱惑而被劝说来举行一场“克罗别里”的,也就是一场盛大舞会。天色一黑下来,就点起了几堆小火,男人们便开始打扮起来,在身上画一些白点和白线。一切准备妥当后,大堆的篝火就开始熊熊燃烧起来,妇女和孩子就聚集在篝火周围当观众。白美冠鹦鹉部落与乔治王部落分成两个不同的队伍,跳起舞来相互呼应。他们排成横队或纵队在开阔的地上跑动跳舞,随着队列的行进在地上用力跺脚。他们以沉重的脚步声伴随着一种哼哼声,并敲打着棍棒和长矛,还做着各种各样的动作,例如伸展着手臂、扭动着身体。在我们看来,这是一种非常粗俗、原始的动作,没有任何意义,但我们看到那些黑人妇女和孩子非常高兴地观看着。也许这些舞蹈动作最初代表的是战争和胜利。有一种舞叫作鸸鹋舞,每个人都伸展着手臂,弯成这种鸟的脖子模样。还有一种舞,由一个人模仿一只袋鼠在树林中吃草的动作,而另一个人爬过来假装要用矛刺他。当两个部落混在一起跳舞的时候,地面随着他们沉重的脚步而抖动了,空中回响着他们狂野的呐喊。每个人似乎都兴高采烈,通过熊熊的火光我们可以看到,这群几乎赤裸的人,个个动作惊人的协调,展示了最低等的野蛮人在节日中的完美演出。在火地岛,我们已经看到过,在这些未开化的人的生活中有很多奇异的景象,但我想,他们没有一个土著人像这样兴高采烈,像这样自在洒脱的。舞会结束后,他们所有的人在地上围成一个大圈,然后大家高兴地分享食糖和煮熟的米饭。

在度过了几天乏味的阴天后,3月14日,我们高兴地驶离乔治王湾前往基林岛。再见啦,澳大利亚!你是一个正在崛起的孩子,毫无疑问在将来的某天你会成为南半球的伟大女王,但你贪多求大、野心勃勃,却赢不来足够的尊重。我离开了你的海岸,没有悲伤,也没有遗憾。

澳大利亚人的成套武器与投枪

[1]加耶戈斯河(Rio Gallegos):阿根廷圣克鲁斯省南部的河流,在里奥加耶戈斯市附近汇入大西洋。——译注 引人注目的是,同一种疾病在不同的季节会发生改变。在圣赫勒拿小岛上猩红热的传入像瘟疫一样令人害怕;而在有些国家,外国人与本地人就像不同的动物一样受到某些传染病的不同感染。根据洪堡在墨西哥的观察,这种情况在智利就有事例。(《论新西班牙》第四卷)。

[2]雪莱《勃朗峰》(Mont Blanc)节选。 《传教生涯记》,第282页。

[3]比齐船长(第一卷,第四章)指出,皮特克恩岛的居民坚定地相信,每当有船舶到来后,他们就会患皮肤病和其他的疾病。比齐船长把此归因于他们到访时的饮食变化。麦卡洛克博士(《西部岛屿》,第二卷,第32页)说:“有人声称,陌生人来到圣基尔达岛时,按照通常的说法,所有的当地居民都患上了伤寒。”麦卡洛克博士认为,尽管以前常有实证,但整个事件还是很荒唐的。但是他补充道:“当地居民给我们提出的问题,得到了他们一致的认同。”在《温哥华航行记》中,类似的情况也出现在奥大赫地岛。迪芬巴赫博士在解释该文的笔记中指出,大家普遍相信查塔姆群岛和部分新西兰地区的居民的相同事实。但这种信念在没有良好的基础时能在北半球、澳大利亚、新西兰、太平洋变成普遍的信念则不可能。洪堡在《论西班牙国王》第四卷中说,在巴拿马和卡亚俄发生的大瘟疫,是智利来的船舶“留下的痕迹”,因为从温带来的人首先经历了热带的致命传染。我要补充的是,我听说在什罗普郡,从船上引进的绵羊尽管它们本身健康状况良好,但如果与其他的羊放在同一个羊栏里,则经常在羊群中引起疾病。

[4]爱德华·福布斯(Edward Forbes,1815~1854):英国博物学家、地质学家,生于马恩岛,晚年曾任英国地质学会主席。——译注 《澳大利亚游》第一卷,第154页。对于T.米切尔爵士在有关新南威尔士大峡谷的主题上与我进行的几次私人沟通,我要表达忠心的谢意。

[5]我在这里非常有趣地发现有蚁蛉或其他昆虫的圆锥形陷阱洞:最初,一只苍蝇落在暗伏机关的斜坡上,很快就消失不见了;然后又来了一只不加警惕的大蚂蚁,它奋力挣扎着逃脱了猛烈的沙流。柯比和思朋斯在《昆虫学》第一卷第425页描述,这些奇特的小沙流是由蚁蛉的尾巴弹射出来的,飞快地对准预期的受害者。但是这只蚂蚁的命运比苍蝇好多了,它逃过了隐藏在圆锥形洞底的鬼门关。这种澳大利亚蚁蛉的陷阱只有欧洲蚁蛉陷阱的约一半大小。

[6]《新南威尔士与范迪门地之自然记录》,第354页。