智利中部

智利蜂鸟

瓦尔帕莱索——到安第斯山脚旅行——地形结构——登上基约塔的钟山——大量四散的绿岩——大峡谷——矿石——矿工的生活状况——圣地亚哥——考古内斯温泉——金矿——磨坊——穿孔的石头——美洲狮的习性——土耳其鸟与塔帕科洛鸟——蜂鸟

7月23日——“小猎犬”号于深夜在瓦尔帕莱索抛了锚,这是智利最大的海港。早上,一切欣欣向荣。离开火地岛后,这里的气候非常宜人——空气是如此干爽,天空一片洁净、湛蓝,阳光明媚照人,大自然的一切似乎都被生命点亮了。从锚地看去,景色美丽极了。这座城镇建在一片山脚下,这里的山峰大约有480米高,而且非常陡峭。

这个城镇由一条长长的、建筑零散的街道所形成,与海滩成平行线,一条幽深的峡谷向前方伸展,房子就依山堆砌两旁。这里圆形的山头由于只得到极少的植被的部分保护,已经被雨水冲刷成无数的沟壑,把一种奇特的明红色的土壤暴露了出来。由于这个原因,也因为看到这些低矮的白墙瓦顶的房子,这些景象让我想起了特内里费的圣克鲁兹。从东北方向看去,可以看到安第斯山脉的数处美景,但从邻近的山头望去,这些山峰又要显得巍峨得多——它们所产生的距离感更容易感觉得到。阿空加瓜火山尤其显得壮丽。这座巨大的、不规则的圆锥体比钦博腊索山要高得多。根据“小猎犬”号船上的官员测量,它的高度不低于6900米。从这点来看,科迪勒拉山脉要把它大部分的秀美归于通透的大气。当太阳从太平洋落下,人们就能清楚地看到那让人赞不绝口的山石嶙峋的轮廓,而它们那颜色的变幻又是多姿多彩、精美绝伦。

我非常幸运地发现理查德·科菲尔德先生就住在这儿,他是我的一个老校友、好朋友。承蒙他的热情好客和殷勤招待,在“小猎犬”号停在智利的这段时期,我获得了最舒心的食宿。对我这个博物学家来说,我觉得瓦尔帕莱索的邻近地区并不十分富饶。在长长的夏季里,从海岸不远处来的北风不停地刮着,因此这时从来不会下雨,而在冬季的三个月里,雨水则非常丰沛。结果这里的植被非常稀少——除了深山峡谷,这里没有树木,只有少量的草皮和一些低矮的灌木零散地分布在不太陡峭的山坡上。与远在560公里之外的安第斯南坡进行对比,那边山坡完全被密不透风的丛林所遮蔽,对比的效果非常突出。我在采集自然标本时做过几次长途步行。在这里做运动是件很开心的事:这里有很多漂亮的花朵,而在大部分干旱季节,植物与灌木丛更具浓烈而奇异的气味——甚至当我们穿过这些林木时,衣服上都会沾上气味。当我看到始终如一的晴好天气时,我止不住地赞叹不已。气候的变化对生活的享受会产生多么大的影响啊!当我们遥望黝黑的山峦在云雾中半遮半露,又看到别的山脉掩映在晴日的蓝色雾霭中,我们的感触是多么的不同啊!前一种景色让人产生崇敬之情,后一种景色又使人的生活充满快乐和幸福。

8月14日——为了研究安第斯山脚部分的地质,我骑马出发做了一次短途旅行,因为一年中只有这段时间才不会被冬天的大雪所阻断。我们第一天的骑行是沿着海岸线向北。天黑后,我们到达了金特罗的种植园,这个庄园以前是科克伦领主的财产。我来这里的目的是看一看目前已上升到海平面几码处的大量的海底贝壳,它们准备要被烧成石灰。这里的整个海岸线上升的证据是确凿无疑的:在100多米高处有着大量的古老贝壳,我还发现在390米高处都有一些贝壳。这些贝壳要么处于松软的地表,要么嵌入到了一种红黑色的腐殖土里。我在显微镜下非常吃惊地发现,这种腐殖土是真正的海洋泥土,充满了微小的有机体颗粒。

8月15日——我们回到了基约塔山谷。这个地方极其令人舒心,诗人们会把这里称之为田园风光:一片片绿色的草地被小河谷分割开来,山坡上四散的小村庄让人想起牧羊人来。我们不得不横过了契利高昆山的山脊。在这座山的山脚下长着很多茂盛的常绿树木,但它们只在流水淙淙的幽深山谷中茁壮成长。任何只要看过瓦尔帕莱索邻近地方的人,可能永远都想象不到,在智利还有如此风景如画的地方。我们一到达山脊的高处,基约塔山谷立刻出现在了我们的脚下。这里的景色是最引人注目的人造胜景。这个山谷非常宽阔,也非常平坦,因而在每个角落都易于灌溉耕种。小小的方形花园里挤满了橘子树和橄榄树以及各种蔬菜。山谷的两边,巨大的、光秃秃的山峰直插云天,这样的对比使得错落有致的山谷更加显得赏心悦目。以前有人把瓦尔帕莱索称作“伊甸园河谷”,想必指的就是基约塔。这一天,我们横过了位于钟山脚下的圣伊西德罗庄园。

庄园、安第斯兀鹫、仙人掌

从地图上看去,智利是一个位于安第斯山脉与太平洋之间的狭长地带。这条地带本身就是由几条山脉成“之”字形走势,它们相互平行,形成了一条大山脉。在安第斯山主脉与外围的山脉之间是一片连续不断的平原,一般都为狭长的通道所相互连接,一直伸展到遥远的南方——在这片地带里坐落着如圣费利佩、圣地亚哥、圣费尔南多等主要城镇。这些盆地或平原与成“之”字形走势的平坦的山谷(如基约塔等)一起连接着海岸线。我一点都不怀疑它们就是古代水湾和深海湾的海底,就跟现在的火地岛和西海岸相交的各处一样。智利以前肯定也跟火地岛那边的水陆地质构造相类似。当一层水平的雾障像一件披风一样覆盖住这个地方的所有较低的地势,这种相似性就偶尔醒目地显示出来——白色的水汽袅袅升起,进入到幽深的山谷,小海湾呈现出一片静美;到处都有孤独的小山丘,它们悄悄地探出身子,表明它们以前就作为小岛直立在那儿了。这些平坦的山谷与盆地与不规则的山峰形成了对比,使我觉得这里的景色完全具有新奇、有趣的特性。

这些平原向大海的方向形成一个自然的坡度,因此非常便于灌溉耕种,也使这里异常地富饶。如果没有这种灌溉的方法,这块土地就几乎不能出产任何东西,因为整个夏季天空都是晴朗无云的。这里的山峦与土丘上点缀着灌木和低矮的小树,除此之外,整个植物都非常稀少。山谷里的每个土地所有者都拥有一部分山地。在这里,他们可以对可观数量的牲口进行半放养式管理,以设法寻找充足的牧草。这里每年都要举行一次规模宏大的“放牧竞技会”。这时,所有的牲口都要赶下山来,记好数目,做上标记,然后把一部分牲口隔开,放进灌溉好的地里养肥。这里种植着大量小麦,也有很多玉米——这是一种豆科植物,然而却是普通劳动者的主要食物。果园里盛产桃子、无花果和葡萄。由于有这种优势,这个地方的居民应该比他们目前的生活要富足得多才是。

8月16日——大庄园的管家非常友好地给我派了一位向导和几匹精神饱满的马匹。早上,我们出发攀登海拔1920米的坎帕纳山或者叫钟山。上山的路非常难走,但沿途的地质情况和优美景色充分补偿了我们爬山的辛苦。晚上,我们到达了山上一个较高处的名叫阿瓜德尔原驼的温泉。它肯定是个老名字了,因为原驼在此饮水是在很多年之前的事了。在我们上山的过程中,我注意到山的北坡除了长有灌木外什么都没有长,而山的南坡长着一种高约4.5米的竹子。一些地方还长着棕榈树,而且奇怪地,在海拔至少1050米的地方我还看到过一棵棕榈树。这种棕榈树在它们家族里算是长得丑陋的了。它们的茎干非常粗大,形状奇特,中间粗、两头细。在智利,它们的数量多得无法胜数,而且因为能从树液中提取一种糖浆极具经济价值。在佩托尔卡附近的一个庄园,他们曾试图数一数有多少棵棕榈树,但是没有成功,因为它们的数目有数十万。在每年8月份的早春,很多很多的棕榈树被砍了下来,在树干倒地的时候,树梢上的叶子就要被削掉,于是树液立刻就从顶端流了出来,而且还要继续流好几个月。然而,每天早上把树顶端的一层薄片刮掉是很有必要的,这样就能暴露出新鲜的表面。一棵好树能产400升的树液,而所有的树液都必须储存在明显干燥的树干容器里。据说,在太阳强烈的那几天里,这些树液要流得快很多。同样,绝对有必要注意的是,把这些树砍倒后要把树头向上靠在山边,因为如果沿山坡向下躺倒就几乎不会有任何树液流出来;尽管在这种情形下人们很可能会想到,地球的引力作用会促进树液流出,而非抑制树液流出。通过煮沸,树液就会浓缩,随后就做成了叫作糖浆的东西。这种东西的味道跟真正的糖浆非常相似。

我们在泉水附近解下马鞍,然后准备在此过夜。夜晚的天气非常好,空气非常清澈,停泊在瓦尔帕莱索港湾锚地的船桅离这里的地理距离尽管不下于48公里,但都能清楚地分辨出来,它就像小小的黑条纹一样,而一艘张满帆的轮船在绕过海角时就像一个明亮的小白点。安森在航行中,对于岸上的人能在这么远的距离发现他的船舶表示非常吃惊,但他并没有充分考虑到陆地的高度和空气的极端透明度。

日落的景色极其壮丽:山谷是幽暗的,而安第斯山的雪峰则保持着红宝石一样的色彩。当天色暗下来的时候,我们带上伙伴,非常舒服地在一个小竹架下生了一堆火煎牛肉干、喝马太茶。住在这样一个敞开的空间真有一种说不出来的魅力。这里的夜晚非常宁静——只是偶尔能听到山兔鼠尖锐的叫声和夜鹰微弱的啼叫声。除了这些动物,还有几种鸟类,甚至还有昆虫时常光顾这些干燥、被太阳炙烤的山里。

8月17日——早上,我们爬上了山顶上的粗糙的绿岩。这种石头经常出现,分散在各处,碎成很大一颗的成角的碎片。我观察到了一种引人注目的情况,也就是说很多石头的表面都具有不同程度的新鲜度——有些好像是两天前才破裂的,而另一些要么刚刚长上了地衣,要么很久就依附长满了地衣。因此我完全相信,这是由于频繁的地震而造成的。一想到这里,我就想赶紧从下面松散的石头堆旁走开。由于人们很容易会受到这种情况的蒙骗,因而在我登上范迪门地的惠灵顿峰之前,我就怀疑这种想法的准确性了——那里并没有发生过地震,而且我在那里看到山峰的构造相似,石头分散的程度也相似,但所有的石块都显示出来好像它们在几千年之前就已经崩裂成现在的样子了。

我们在山顶上花了一天的时间,我还从来没有像今天这样彻底地享受了一回。从地图上看去,智利是以安第斯山脉和太平洋为界的一个国家。一看到坎帕纳山脉与其他蜿蜒曲折的山脉,还有宽阔的基约塔山谷在它们之间纵横交错,其优美的风光就越发加深了我们的印象。无论是谁都难免会疑惑,是什么力量使这些山峰隆起的?更为惊奇的是,为何经过无数的年代,这些石头必定会破裂、移动,最后全部化为平地?这种情况会让人很容易想起巴塔哥尼亚的大量小圆石和沉积层,如果把它们堆积在安第斯山上,就会增加上千米的高度。当我还巴塔哥尼亚的时候,我就想,任何一座山脉是如何能提供这么巨量的物质却不会彻底地破坏掉?我们现在不必把这个疑惑反过来想,而去怀疑万能的时间能不能把山峰磨去了——哪怕是巨大的安第斯山——也要把它变成沙砾和泥土。

安第斯山的外观与我期望的不一样。下面的这条雪线当然是水平的,而山脉的平坦的顶峰似乎也与这条线十分平行,只是相隔很长的距离,有一群山峰或是一个单独的圆锥体显示出来那里曾经有火山存在过或是现在还存在着。因此,这些山脉就像一堵巨大的坚固的城墙,或这或那地耸起一座高塔,为这个国家建起了最完美的屏障。

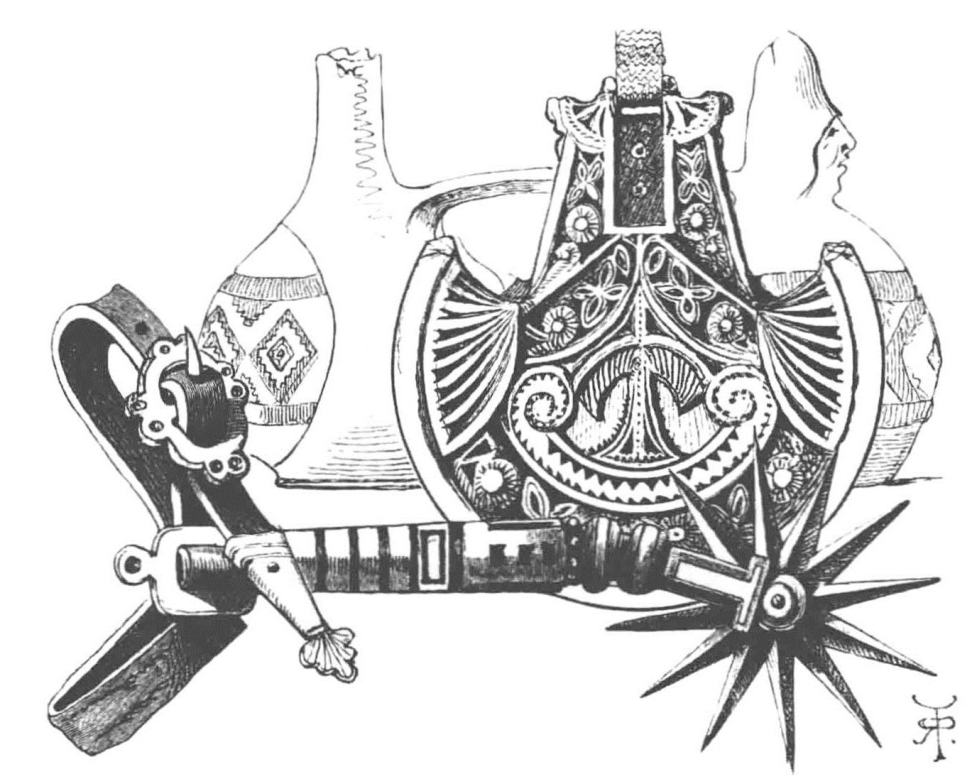

这座山的几乎每个地方都被打了钻孔以期用来开发金矿——疯狂的淘金使得智利几乎没有一个地方没有被钻过井。跟以前一样,晚上我与两个伙伴围在火堆旁说话以打发时间。智利的古阿索人相当于潘帕斯大草原的高乔人,然而,这是完全不同的一个种族。智利在这两个国家中更加文明开化,结果这里的居民就失去了很多个性。社会的等级观念更加强烈地显示出来:古阿索人一点都不关心人人平等的问题,而我也非常惊奇地发现,我们两个伙伴不喜欢与我一起吃饭。不平等的意识是掌握财富的权贵存在的必然结果。据说有些大地主每年拥有5000~10000英镑收入。我相信,在安第斯山东部以畜牧养殖为主的地方,财富不平等的现象根本就不会出现。在这里,一个游客不会遇到盛情的食宿招待却分文不收的事,但他们还是会非常友好地提供食宿,并且会接受一些不会让人良心不安的付款。在智利,几乎每家都会接受你过夜,但是在第二天早上,他们还是希望你给些小费,即使是富人也会接受两三个先令的付费。尽管南美高乔人可能是一个凶手,但他也会表现得像个绅士一样,而古阿索人在少数方面表现得更好,可同时也是一个庸俗、普通的俗人。这两种人尽管在很多方面行为方式一样,但实际上他们的习性和服装是不同的,而且这两个地方的独特性在各自的国家是很普遍的。高乔人似乎是马的一部分,除了马背上的工作,他们会对别的辛苦活计很轻视,而古阿索人则可以作为劳动力雇来在田地里干活。前者完全以动物为食,后者几乎全部以蔬菜为食。在这里我们看不到白靴子、宽大的内裤和鲜红的“奇里帕”——也就是那种南美大草原上最漂亮的服装。这里普通的裤子会被黑色和绿色的保护性色剂做成精纺打底裤,然而披巾在这两个地方都很普通。古阿索人的主要骄傲在于他们的马刺,这种马刺出奇地大。我量过一个马刺的小齿轮,直径有15厘米,而小齿轮本身含有30个向上的尖刺。马镫的尺寸也很大,每个马镫都由一个方形的木块雕刻而成,中间掏空,重达一两公斤。古阿索人也许比高乔人在套索方面更内行,但是由于这个地方的自然特点不同,他们并不知道如何使用流星锤。

8月18日——我们下山时经过了一些漂亮的小景点,这里流水淙淙、绿树成荫。我们跟以前一样住在同一个庄园里。在随后的两天骑马上山,经过了基约塔。这个地方更像是一个苗圃集合地而不像是一个城镇。这里的果园都非常漂亮,夭夭桃花竞相开放。我还在一两个地方看到了椰枣,这是一种非常高贵的树。我想,一片这样的树林要是长在它们的故乡亚洲或是非洲的沙漠里,就该是极为华美吧!我们还经过了圣费利佩,这是跟基约塔一样非常落后的城镇。这里的山谷伸展到其中一个最大的海湾或平原,直达科迪勒拉山脚,就是前面所提到过的,它形成了智利最奇特的那部分景色。晚上,我们到达了查求尔矿区,它位于这个大山系的幽深峡谷的一侧。我在这里住了五天。我的房东是这个矿区的监管人,他是一个非常精明而又十分无知的康沃尔矿工。他与一个西班牙女人结了婚,不想回英国的康沃尔郡了。他对康沃尔矿区赞叹不已。他向我提出很多问题,其中一个是:“既然乔治·雷克斯已经死了,在雷克斯的家族里还有多少人活着呢?”他问的这个雷克斯,一定是指那位写过各种书的大作家菲尼斯的亲戚吧!

这里的矿都是铜矿,这些开采出来的矿石全部用船运到斯旺西去熔炼。因此,这里的矿区比英国的矿区要安静得多。这里没有烟尘,没有熔炉,也没有巨大的蒸汽机的嘈杂破坏周边山区的宁静。

智利政府,或者更准确地说是旧西班牙法律,千方百计地鼓励人们去寻找矿石。找到矿石的人,只要缴纳五先令给政府,就可以在任何地方进行开采,甚至在没有缴款以前,也允许到别人的果园里去试掘20天。

智利矿工

众所周知,智利的采矿方法是最廉价的。我的房东说,外国人介绍过下面两种主要的改进方法。第一种方法是初步烘烧把黄铜矿还原——这种矿在康沃尔很普遍,当英国矿工来到这里的时候,看到当地人把它当作废物丢掉,感到非常奇怪。第二种方法是把老式熔炉里取出的矿渣进行冲压、洗涤——用这个方法可以提取到大量金属颗粒。我确实看到过有人用骡子把这些矿渣驮运到海边,然后再运到英国去。但是第一种情形最为奇特的。智利的矿工总是非常肯定在黄铜矿里一颗铜粒都没有。他们嘲笑英国人的无知,现在英国人回过头来嘲笑他们了。英国人只花了几块钱就买到了那些最丰富的矿脉。非常奇怪的是,在这个广泛采矿已有多年的国家却没有发现这种简单的炼铜方法——在熔炼之前先用小火烧烤矿石,以除去硫黄。虽然他们已应用几种简单的机器来做类似的改进工作,但是直到现在还有一些矿区把矿井里的积水装入皮袋,由人工运出矿井!

这些矿工的工作非常辛苦,他们只许在很短的时间内用餐。在夏冬季节,他们天亮就开始干活,天黑才能收工。他们得到的报酬是每个月1英镑外加1先令。伙食由矿主提供:早餐是16个无花果加两小片面包;中餐是煮熟的豆子;晚餐是打碎了的烤麦粒。他们几乎没尝过肉味,因为他们每年只拿12英镑的工钱,还要用来购买衣服,维持一家人的生活。在矿井里工作的矿工每月可得工钱25先令,另外还可以得到少量的牛肉干。但是这些人要每隔两三个星期才能够离开阴冷的矿井,下山回家一次。

我住在这里的日子,彻底享受了攀爬这些大山的乐趣。正如我预料的那样,这里的地质情况引人入胜。这些碎裂、烘烤过的岩石被无数绿岩的沟壑弄得弯弯曲曲,表明这些地层以前曾经发生过多次剧烈的变动。这里的风景极像基约塔河谷钟山附近的景色——都是些贫瘠的山地,间或点缀着一些树叶稀少的灌木。这里生长着很多仙人球类植物,或者更确切地说就是仙人掌。我曾量过一棵圆球形的仙人掌,连同刺毛在内,它的周长是1.9米。普通圆柱形分支的仙人掌的高度从3.6~4.5米不等,而每个分支(包括刺毛在内)的周长有0.9~1.2米。

仙人掌

最后两天,由于山上的一场暴雪阻止了我的有趣考察,我试着到达了一个湖泊。当地的人出于某种莫名其妙的理由,认为这是大海的一个狭长港湾。一次在干旱期间,为了引水,有人提出要从海边挖一条水渠引水到湖里,但是教士们在商讨后宣布说这样做太危险了,因为要是照大家所想的去做,把这个湖和太平洋连接起来,那么整个智利就要被海水淹没了。我们爬到了很高的地方,但由于积雪很厚,行动困难,难以走到这个奇妙的湖边,就连走回来也有些困难了。我原以为这一次我们一定会失去自己的马匹了,因为我们一点都无法估计积雪的深浅,马匹只能跳着前进。漆黑的天空表明一场新的暴风雪正在聚集,我们有幸逃过了一劫,真是无比欣慰。我们到达山脚时,暴风雪就开始袭来了。它没有发生在3个小时之前已经是我们的运气了。

8月26日——我们离开了查求尔矿区,并再一次横过了圣费利佩盆地。今天的天气是典型的智利天气,阳光耀眼、空气洁净。又厚又均匀的一层新雪覆盖在阿空加瓜火山和主山脉上,呈现出一派壮丽的景象。我们现在已经在前往智利首都圣地亚哥的路上。我们越过达尔根山,晚上住在一个大牧场中原本是工人住的小棚屋里。主人向我们谈到智利的情况,并且与其他国家进行比较时很谦逊地说道:“有的人用两眼看东西,有的人用一只眼睛看东西。但我认为,智利人不用眼睛看东西。”

8月27日——在翻过很多低矮的小山后,我们下山到了古伊德隆的一个内陆平原。跟这个平原一样,这里的盆地海拔高度都在300~600米之间。在这些盆地里,有两种金合欢树从它们的形状看来都发育不良,相互之间隔得很远,长得数量极多。这些树从没在海岸附近见过,因而它们使这些盆地的景色具有与众不同的特色。我们又翻过了一道低山梁,它把古伊德隆平原和圣地亚哥所在的大平原分隔开来。这里的景色显得额外与众不同:地表平坦整齐,时不时地长着几片金合欢,远处的城市在安第斯山脚下与山基平行,山峰上积雪与落日交相辉映。第一眼看到这幅景色,就可以十分明显地看出这个平原是古时候内海的延伸部分。我们一走上平坦的大路,就立刻跃马飞奔,在天黑之前赶到了城里。(https://www.daowen.com)

我在圣地亚哥住了一个星期,享受了一段美好的时光。每天早上,我骑马到平原的各处走走,晚上与几个英国商人共进晚餐。他们的殷勤好客在这里是非常有名的。我每次都乐此不疲地爬上城市中央的一座小石山(叫作圣卢西亚山)。这里的景色肯定是最为引人注目的,就如我之前所说的,是非常的与众不同。有人告诉我说,在宽阔的墨西哥高原上,所有的城市都具有同样的特质。至于这座城市,我却没有什么需要详述的。它既不如布宜诺斯艾利斯那样漂亮,也没有那样宏大,但是它们的建筑模式却是相同的。我到这里来绕了一圈到达城北,因此我打算向南走笔直的路,做一次更长的旅行,再回到瓦尔帕莱索去。

9月5日——这天的中午,我们到达了一座用兽皮做的吊桥,它横跨梅普河。这条汹涌的大河离圣地亚哥城以南只有几里格。这种兽皮桥都非常简陋。它用成捆的木棍彼此贴紧在一起制作而成,桥面依照着吊索的形状向下凹曲。这种桥面到处是窟窿,即使一个人牵着马过去,加在一起的重量也会使它左右摆动,非常恐怖。晚上,我们到了一处舒适的农舍,这里有几位非常漂亮的女士。由于好奇,我走进她们的教堂去观望。她们见我来,感到非常害怕。她们问我:“你为什么不做一个基督教徒呢?——因为我们的宗教是确实可信的。”我向她们保证,我就是基督教的一个派别的教徒,但她们不愿意听我的。顺着我的话,她们问道:“你们的教士,你们主教本人,也不结婚吗?”主教有妻子的荒谬事情使她们更加惊讶不已。对于这样一种弥天大罪,她们简直不知道是该非常可笑还是该非常可怕。

9月6日——今天,我们向着正南方向前进,晚上在兰卡瓜过夜。我们经过的路通过平展、狭窄的平原,一边是高耸的山丘,另一边是科迪勒拉山。第二天,我们绕行到里约卡查普阿尔河河谷,这里有久负盛名的考古内斯疗养温泉。冬天水位下降时,使用不频繁的吊桥通常会被拆去,因此,这个河谷的吊桥就被拆掉了,我们只好骑马过河。这是令人非常难以接受的事情,因为白沫翻滚的河水尽管不是很深,但是激流飞快地冲击着圆形卵石的河床,令人头晕眼花,甚至难以感觉马是前进了还是站在那儿不动。夏天,当冰雪融化,因河床狭小,激流无法通过,它们的力量就变得特别大,就像发了疯一样,这一点从我们刚才经过的地方的痕迹就可以清楚地看得出来。晚上,我们到达了温泉疗养地,其后就在那儿待了五天,最后两天因为下大雨而无法动身。我们住的房子是几间四方的简陋小屋,每间屋里只有一张桌子和一条板凳。这些房子正好位于科迪勒拉山脉中心线外侧的幽深峡谷里。这是一个幽静的偏僻之地,有很多漂亮的山野风景可以欣赏。

考古内斯矿物温泉穿过大量的断层岩喷流而出,整个岩层都显出受到高温的作用。大量气体也随着温泉一起从石缝逸出。尽管这几口温泉相距不过数米,但它们的温度却相差很大。这似乎是由于混合进去的冷水量不同而造成的,因为温度最低的温泉几乎没有矿物质的味道。1822年大地震以后,泉水停止了出水,差不多整整一年没有水流出来。它们受1835年的地震的影响也很大,泉水的温度突然从48℃变成了33℃[1]。看来那些从地球内部上升的矿泉水受到的干扰总比那些接近地面的地下水更加剧烈。一个负责管理温泉的人向我确定说,这里的泉水在夏季要比冬季更热、更充沛。我料想,夏季泉水更热些的原因,是因为在旱季混合到矿物泉水里去的冷水量要少,但是那时的水量反而更充沛的说法,就非常奇怪和矛盾了。在泉水周期性增加的夏季是从来不下雨的,所以我认为,只有山上积雪的融化才能解释这个现象了。然而在这个季节,那些积雪覆盖的高山都在离泉水三四里格远的地方。这个告诉我泉水变化的人已经在这个度假胜地住了几年了,一定很熟悉这里的环境,所以我没有理由去怀疑他的话不准确。如果真是这样,这就确实非常奇怪了:因为我们必须假定,雪水穿过疏松的地层而渗流到高热区,然后又从考古内斯的岩层裂隙喷出地面。这种有规律的现象似乎说明了这个地区的高热的岩层离地面并不很深。

一天,我沿着河谷骑马到最远处的有人居住点。就在这个地点的上游不远处,卡查普阿尔河分成了两个深深的巨大峡谷,直接穿过了大山脉。我爬上了一座可能有1800多米高的尖尖的高山。这里实际上也像其他各处一样,展现了自身最迷人的景色。大土匪平切拉就是从这两条峡谷中的一条进入智利并抢劫邻国的。我前面已经描写过了,同样是这个人袭击了位于里奥内格罗的一个大农庄。他是一个变节的西班牙混血,搜罗了一大群印第安人,盘踞在潘帕斯的一条小河边,派来抓他的部队没有一个人能发现他的行踪。他经常能从这个据点向外突击,经过从来没人走过的山路越过安第斯山脉,抢劫农场、把牲口赶入他的秘密巢穴。平切拉是个一流的骑士,他把手下的人都训练成同样高明的骑手。他对那些对他怀有二心的人总是毫不留情地射杀。为了对付他和其他印第安游牧部落,罗萨斯发动了一场歼灭战。

9月13日——我们离开了考古内斯温泉,沿着大路返回,晚上在里奥克拉鲁过夜。我们从这里骑马到圣费尔南多镇。在到达那里之前,绵延的内陆盆地一直伸展到远在南方的大平原,而更远处的安第斯山顶上的积雪就像从海平面上浮出一样清晰可见。圣费尔南多离圣地亚哥有40里格。这里是我到达过的最南端,我们从这里转了一个直角再往海滨。晚上,我们在亚基金矿过夜。这个金矿由一个美国绅士尼克松先生经营。承蒙他的好心,在这四天里我就住在他的屋里。第二天早上,我们骑马去金矿。这个金矿在一座高耸的山顶附近,离此地有好几里格。半路上,我们顺便看了看塔瓜塔瓜湖。这个湖以其浮岛而闻名,盖伊先生[2]对此曾有描述。这些浮岛是由各种死去的植物茎干交织堆积而成,其表面上已有别的植物在上面生长。它们一般成圆形,厚约1.2~1.8米,大部分浸没在水里。当有风吹来的时候,它们就从湖的一边飘移到另一边,还经常可以把牛马当乘客载运过去。

当我们到达金矿时,被很多工人的苍白脸色惊呆了,就向尼克松先生问了一些有关他们生产、生活状况的事。这个金矿有105米深,每个人都要把重达90公斤的矿石运上来。他们要背着这么重的矿石沿着“之”字形井道,从树干上刻成的V形台阶一级一级爬上来。甚至还有一些18~20岁的年轻人,胡子都没有长,肌肉也没长结实(他们除了穿件内裤,其他部位都是赤裸的)也要背着这么重的东西从差不多同样深的矿井里爬上来。一个身强力壮的汉子,如果没有干过这种力气活,就是独身一人爬出来都会汗流浃背。在这种高强度的劳作下,他们只能吃点煮熟的豆子和面包。他们更愿意只吃面包,但他们的老板发现光吃面包不能干这么重的活,因此就把他们当马一样对待,让他们吃豆子。他们的工钱比查求尔矿区高多了,达到每月24~28先令。他们每三个星期才能离开矿区回次家,在家只能待两天。这个矿区有条规矩听起来非常严苛,但对老板却大为有利。要把金子偷出去的唯一办法就是把一块金矿隐藏起来,时机合适时再带出去。只要监管人员发现一块金矿让人掩埋了,就要把这块金矿的所有价值作罚金,从每个工人的工钱中扣出来。因此,除非他们所有的人都联合起来,否则他们不得不相互监视了。

智利圣地亚哥的安第斯山

金矿运到磨坊后,先磨成细粉,再用水洗去所有比较轻的颗粒,再用汞齐法得到金末。根据记述,水洗法似乎是一种非常简单的方法。不过,更美妙的是,看到水流正好适合于金子的比重,就能把金末从其他金属里很容易地分离出来。从磨粉机里出来的矿泥收集到水池里,使之沉淀,再不断地把沉淀物掏取出来倒成一堆。然后开始一系列的化学作用,各种盐类在表面风化成粉壳,剩下的物质就变成了硬块。在放置一两年以后,再次冲洗就可以产生金属金。这个过程可能要重复六七次,不过每次得到的金子数量会越来越少,而且每次的间隔时间(也就是当地人所说的产生金属的时间)也较长。毫无疑问,上面所说的化学作用每次都能够从某种化合物里释放出新的金子来。要是能够找到一种方法可以使矿石在第一次磨碎之前就释放出金子来,那么毫无疑问会把金矿的价值提高很多倍。非常奇妙的是,这些四散的微细金粒没有受到腐蚀,最后竟能积聚成相当的数量。前不久有几个矿工因为休假,获准刮取房屋和磨坊四周的泥土。他们把收集的泥土淘洗以后,居然获得了价值30美元的金子。在自然界中这种淘金的方法也是一样的。高山受到剥蚀而逐渐崩溃破裂,而它们所含的金属矿脉也随之剥蚀。最坚硬的岩石也会风化成微细的泥土。普通的金属氧化了,这两种东西都会被水冲走,但是金、铂和少数其他金属几乎不受破坏,而且由于它们比重大,会下沉到底部,留了下来。当整座大山经过这种磨粉机磨细,并且经过大自然的手淘洗以后,剩余的残渣就变成了含金属的矿砂,于是人类认为完成这项分离金属的工作值得一干。

尽管上面提到的矿工待遇很差,但他们还是乐于接受,因为从事苦力劳动的雇农的生活条件还要糟得多。雇农的工钱更低,他们几乎只能靠吃豆子为生。这种贫穷肯定是由于封建主义制度造成的。在这种制度下,土地是这样耕种的:地主把一小块土地给雇农,让他在上面建房子、耕种作物。作为回报,他(或者他的代理人)得一辈子日复一日为地主做工,而且没有任何报酬。直到有一天雇农的儿子长大了,靠自己的劳动付清租金之后,才能打理自己的一块土地,但除了偶尔几天这样做以外,没有人会去管自己的地。因此,在这个国家中,极度贫穷在劳动阶层里是非常普遍的事。

在这里的邻近地区有一些古印第安人的遗物。我曾经看到过一种穿孔的石头。莫利纳提到过,在很多地方都能找到这种数量可观的石头。它们成圆环扁平状,直径13~15厘米,一个小孔从正中穿过。一般认为它们是用来做棍棒的头部的,但它们的形状似乎一点都不适合做这种用途。伯切尔[3]指出,在非洲的南部有一些部落会用一根一头削尖的木棍来帮助挖树根,把一个中间有孔的石头穿过木棍,与木棍的另一端牢固地套在一起就能增加力量和重力。以前智利的印第安人很可能也用过这种粗糙的农具。

一天,一个叫雷努斯的德国博物标本采集家来看我。几乎与此同时,一个西班牙老律师也来了。发生在他们两人之间的一场对话让我觉得乐不可支。雷努斯的西班牙语说得很好,老律师误以为他是智利人。雷努斯暗指着我问他,对英国国王派一个博物收集家到他们国家来采集蜥蜴和甲虫标本、并且敲开一些石头,他有什么想法?这个老绅士认真地想了会儿,然后答道:“这不是好事——但里面有说不出的原因。决没有这么富有的人,钱太多了就派人去捡这样的垃圾。我不喜欢这种事,如果我们有谁到英国去干这种事,你难道不会认为英国国王很快就会派人把我们赶出他的国家?”而这位老绅士从他的职业来看还是属于最受教育的知识阶层哩!雷努斯本人在两三年之前在圣费尔南多的一间屋子里放了一些毛虫,让一个女孩来照看饲养,好让它们变成蝴蝶。结果全城谣言四起,最后牧士和总督一起开会商讨,他们达成一致,说这肯定是某种邪教。于是,当雷努斯回家的时候就被逮捕了。

9月19日——我们离开了亚基,沿着跟基约塔地形相似的平坦河谷前行,在这个河谷里,廷德里迪卡河贯穿而出。即使在离此地只有十来公里的圣地亚哥南部,气候都要潮湿得多,因此这里有很多无须灌溉的良好牧场。

9月20日——我们沿着这个河谷走,直到它伸入到一个大平原,这个大平原从大海直达兰卡瓜西面的群山。我们走了没多久就看不到树木了,甚至连灌木也看不到了。因此,这里的居民几乎跟潘帕斯草原的人一样找不到柴火。我以前还从没遇见过这种平原,这次在智利见到这种景观真是让我惊讶不已。这种平原属于不同海拔高度的不止一个系列的平原,由宽阔、平坦的谷底横贯而过。它和巴塔哥尼亚一样,两个地方的环境显然都表明了海水对于逐渐上升的陆地的作用。在河谷两侧的陡峭悬崖上有一些很大的山洞,毫无疑问,它们当初是由海波冲击形成的,其中有一个非常著名的洞叫作奎瓦·欧,以前一直被人奉为神明。今天我一天都感觉不舒服,从这时起到10月底身体都没有恢复。

9月22日——我们继续沿着没有一棵树的绿色平原前进。第二天,我们到了纳维达德附近的一幢房屋,它坐落于海边。一个非常富有的庄园主给我们提供了食宿。我在这里连续住了两天,尽管身体很不舒服,还是设法从第三纪地层里采集了一些海洋贝壳标本。

9月24日——我们现在的路线直指瓦尔帕莱索,我是克服了很大的困难才于27日抵达那里的。一到那里我就卧床不起,直至10月底。在此期间,我住在科菲尔德先生家里,他待我像家里人一样,我对他的好心简直无以言表。

我在这里要附带说一说我对智利的一些野兽和鸟类的观察结果。彪马,或称南美狮,在这里经常可以遇到。这种动物在地理分布上很广泛,从赤道附近的森林起,通过巴塔哥尼亚沙漠,向南直到潮湿而寒冷的火地岛(53°~54°),都能找它们的足迹。我曾经在海拔至少3000米以上的智利中部的科迪勒拉山脉上发现过它们的足迹。在拉普拉塔省,美洲狮主要捕食鹿、鸵鸟、齿类动物和其他小型四足动物;那里的美洲狮很少攻击牛、马,更很少攻击人。可是在智利,它们会咬死很多年幼的马和牛,这可能是由于其他四足动物稀少的缘故。我听说有两个男人和一个妇女也被美洲狮咬死了。据说,美洲狮总是跳到猎物的肩上来杀死猎物,然后用一只爪子把猎物的头扭转过来,直至脊椎骨折断。我曾在巴塔哥尼亚看到几具原驼的骨骼,它们的脖子就是这样关节错位的。

美洲狮在美餐一顿之后就用很多大灌木把动物的尸体遮盖起来,然后躺在旁边看守。它们的这种习性使得人们常常能够发现它们,因为安第斯兀鹫在天空中盘旋,时不时地从空中俯冲下来分享狮子的美味盛宴,狮子被惹怒了就会驱赶安第斯兀鹫,于是它们都会振翅飞起。然后,智利的古阿索人就会知道有只狮子在看守自己的猎物,于是发出信号,一群人和猎狗就急忙去追赶狮子。F.黑德爵士说,一个潘帕斯高原的高乔人只要看到一些安第斯兀鹫在空中盘旋,就会喊出“有狮子”!我自己还没有遇见过任何声称有这种辨别力的人。据说,如果一只美洲狮在看守动物尸体的时候暴露了行踪被人追杀,它就不再保持这种习性,而是在饱餐一顿之后远远地走开。美洲狮很容易被捕杀。在空旷的地方,人们先用流星套索缚住它,再用套绳套住,然后在地上拖,直到它失去知觉。在汤第尔(普拉塔的南边),有人告诉我,在三个月之内有100只美洲狮遭到了捕杀。在智利,它们一般被赶上灌木或大树,然后要么被射杀,要么被猎狗咬死。这种用来追捕狮子的狗属于一种特殊的品种,叫作猎狮犬。它们是一种瘦小、纤弱的动物,就像长腿的梗犬,但是天生具有猎狮的特殊本能。据说,美洲狮非常狡猾,当它被人、狗追捕的时候,常常循着原来的足迹往回跑,然后突然跃到一旁,等着这些猎狗追过去。这是一种非常安静的动物,即使受了伤都不会哼一声,只是在繁殖季节偶尔吼叫一下。

对于鸟类,窜鸟属的两个物种(须隐窜鸟和白喉窜鸟)也许是最为引人注意的。前者被智利人称作“土耳其鸟”,它和北欧鸫的体形相似,甚至还与鸫有点血缘关系,但它的腿要长得多,尾巴更短,鸟嘴更强壮,羽毛呈红棕色。这种土耳其鸟比较普遍,它们栖居在地面上,干燥、贫瘠的山坡上稀稀拉拉的灌木丛里常能看到它们躲闪的身影。它们的尾巴直立起来,两条长腿像高跷一样,人们常能看到它们时不时地从一棵灌木非常机敏地跳到另一棵灌木。实际上,我们只需花很小的想象力就可以相信,这种鸟在为自己感到害羞,因为它好像意识到自己的外形是非常可笑的。第一次看到它,人们就忍不住想大喊:“一只讨厌的填充好的标本从某个博物馆逃出来,又活过来了!”它如果不使尽力气就飞不起来。它也不会奔跑,只能跳跃。它躲在灌木丛里发出各种响亮的叫声,这种叫声跟它的外表一样让人感到奇怪。据说,它们能在地下很深的洞里筑巢。我解剖过好多个标本。它们的砂囊肌肉非常发达,里面有甲虫、植物纤维,还有小石子。根据它的这个特征,还有根据它的双腿的长度、喜欢抓挠的脚爪、鼻孔上的覆膜和又短又弯曲的翅膀等特征看来,这种鸟似乎在某种程度上与鸡形目的鸫科鸟类有亲缘关系。

第二种鸟(或白喉窜鸟)与第一种鸟的外形大体相似。当地人叫它塔帕科洛鸟,意思是“遮住背部”的鸟,对于这种不知道害羞的小鸟,这个名称非常相配,因为它们不仅把尾巴竖起来,还向头部倒遮过来。它们经常栖息在灌木篱墙的底部和贫瘠山坡上稀稀拉拉的灌木丛里。这种地方换成别的鸟几乎不能生存。它们寻找食物的一般习性和从灌木丛里飞快地跳去又跳回的方式,喜欢躲藏、不愿飞行和在地洞里筑巢的习性,都和土耳其鸟极为相似,但它们的外形没有这么可笑。这种窜鸟非常狡猾,只要受了任何人的惊吓,它就会待在灌木丛底保持不动,过一会儿,它就非常机智地爬到对面灌木丛里去了。这也是一种非常活跃的鸟,不断地发出叫声。这些叫声各不相同,也非常奇怪,有些像鸽子的咕咕声,有些像滚水的鼓泡声,还有很多声音简直无法比喻。当地的乡下人说,它们在一年中会变换五种叫声——我猜想,它们会根据季节的转换来变换声音[4]。

这里有两种蜂鸟非常普遍。叉尾蜂鸟能在4000公里远的西海岸出现,从干旱、燥热的秘鲁首都利马到火地岛的丛林都能看到它们的身影——在火地岛,人们可以看到它在暴风雪里轻快地掠过。在智鲁岛特别潮湿的丛林里,这种小鸟在水淋淋的树叶间从一边窜到另一边,它们的数量可能比其他任何鸟的数量都要丰富得多。我在南美洲的不同地方射杀过几种不同的蜂鸟,然后解剖它们的胃部,结果看到它们的胃里跟旋木雀的胃一样还保留着无数的昆虫残肢。当这种蜂鸟在夏季迁往南方时,就会有一种从北方来的蜂鸟替代它们。第二种蜂鸟(大蜂鸟)与它所属的娇小蜂鸟家族比较起来可以算是一种很大的鸟了。它在飞行时外形很特别。和蜂鸟属的其他种类一样,它能极快地从一个地方飞到另一个地方,这种飞行速度可以和蝇类中的食蚜蝇以及蛾类中的天蛾相提并论,可是当它在花丛上盘旋时,它拍打翅膀的速率却非常慢而强劲有力,与大多数蜂鸟通常急速振动双翅、发出嗡嗡的蜂鸣声完全不一样。我从来没见过别的鸟的翅膀相对于它本身的体重来说能展现这么大的力量(就跟蝴蝶一样)。当它在花朵周围绕飞时,它的尾巴不停地张合,就像一面扇子,身体保持着几乎直立的位置。这种动作似乎是为了在双翅缓慢扇动时能保持稳定并支撑它的重量。尽管它们为了寻找食物,从一朵花飞到另一朵花,但它们的胃里留存着大量的昆虫残骸,因此我怀疑它们寻找食物的目标是昆虫,而不是花蜜。这种蜂鸟的叫声与整个蜂鸟家族的叫声几乎一样,特别尖锐。

智利人的马刺、马镫等

[1]考尔德克拉夫,《哲学学报》(Philosoph.Transact),1836年。

[2]见《解剖学和生物学百科全书》(Encyclopedia ofAnatomy and Physiology)文章“头足类”。 《自然科学年鉴》,1833年3月。盖伊先生是一个非常热心而又能干的博物学家,其时正专注于研究智利王国的各个自然历史的分支。

[3]伯切尔的《旅行记》,第二卷,第45页。

[4]1里格约5公里。 一个惊人的事实是,尽管莫利纳对智利的所有鸟类和动物进行了详细的描述,却从来没有提起过这个属的物种。这些物种非常普遍,它们的习性也非常突出。难道他对它们如何分类不知所措了,因此他就认为沉默是更审慎之道?有关这些课题,让人预料不到的是,这是一个经常被作者遗漏的事例。