布宜诺斯艾利斯与圣菲

罗萨里奥

前往圣菲考察——蓟原——兔鼠的习性——穴鸮——咸水溪——平坦的原野——乳齿象——圣菲——地形变动——地质学——已灭绝的马的牙齿——南北美洲现存的四足动物与化石的关系——大干旱的影响——巴拉那河——美洲虎的习性——黑剪嘴鸥——绿翠鸟、和尚鹦哥、叉尾霸鹟——革命——布宜诺斯艾利斯政府的状况

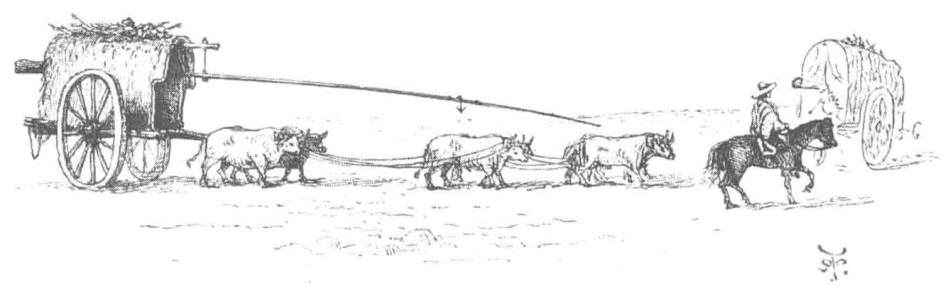

9月27日——晚上,我开始了一次短途旅行,目的地是圣菲——位于巴拉那河畔,距布宜诺斯艾利斯近500公里。雨后,城郊的道路状况非常糟糕。我没有想到,牛车还能艰难前行。实际上,牛车的速度每小时才1公里左右,还要有一个人总是走在车前,寻找最适合车通行的路线。拉车的牛精疲力竭。假设路况良好,牛车能以更快的速度前进的话,牛所承受的痛苦决不会按比例放大。在路上,我们遇到一队牛车和一大群牛,他们正前往门多萨(Mendoza),路程有580地理里[1],一般要走50天。这些牛车长而窄,用芦苇做车顶。车只有两个轮子,有的轮子直径能达到3米。每辆车由六头阉牛拉着,赶车人用手上至少6米长的尖头棒驱赶着牛,尖头棒挂在车顶上。对靠近车轮的一对牛,用的是一根短些的尖头棒;而中间那一对牛,用长棒中间垂直突出的横枝来驱赶。整套赶牛装备看上去就像兵器。

9月28日——我们路过了小镇卢汉(Lujan)。在这里有一座木桥架在河上,这是这个国家少见的便民设施了。接着我们又经过了阿雷科(Areco),这里的原野看似平坦,但实际上不是如此,因为一些地方的地平线相距很远。这里的庄园相距遥远,因为优质牧草很少,地面上生长的不是一种带苦味的车轴草,就是大蓟(后者因F.黑德爵士的生动描述而知名)。在这个季节,它已长到了全高的2/3。大蓟在一些地方已经和马背一样高,不过在别的地方还没有发芽,因此地面裸露,多沙尘,就像收费公路[2]一样。蓟丛绿得发亮,就好像一幅幅高低起伏的森林的缩影,令人赏心悦目。等到大蓟完全长成,那里就无法穿行了,除了一些区域以外,就好像迷宫一样错综复杂。这些地方只有强盗熟悉。到了那个季节,他们就住在那里,每到夜晚,他们就蹿出来抢劫、杀人,然后逃之夭夭。在一间房子里,我问主人,强盗是不是很多,却得到了这样的回答——“蓟还没长起来呢”。这句话的意思一开始还不是那么让人明白。穿越这些区域相当乏味,因为除了一些兔鼠(vizcacha)和它们的朋友穴鸮以外,其中几乎没有鸟兽生活。

众所周知,兔鼠[3]是潘帕斯草原动物组成中一个引人注意的特征。它的分布南至内格罗河,位于南纬41°,再往南就没有了。它无法像刺豚鼠一样生活在巴塔哥尼亚多砂石的荒凉平原上,而更喜欢黏土或沙土,因为黏土和沙土上的植被要更茂盛些。在门多萨附近,安第斯山脉脚下,兔鼠的栖息地常与它的一种生活在高山上的近亲[4]相邻。很有趣的是,兔鼠的地理分布范围不包括乌拉圭河东岸地区,而那里的平原状况却是非常适合它的生存。乌拉圭河是兔鼠迁徙时无法越过的障碍,但它却能够越过巴拉那河,而位于两条河之间的恩特雷里奥斯省[5],兔鼠也非常常见。兔鼠最喜欢的栖息地,似乎是一年中有一半时间长满了大蓟、没有其他植物的地方。高乔人确认,它以植物的根为食。考虑到它啮齿的强劲力量和常生活的区域,这是非常可能的。到了夜里,大量的兔鼠会跑出洞穴,静静地蹲坐在洞口。这时候,它们非常温顺,就算有人骑马路过,它们也不过是面无表情地盯着看而已。兔鼠跑起来非常笨拙,在全力逃命时,它们高举的尾巴和短小的前腿看起来很像大老鼠。兔鼠的肉熟后色白而美味,不过很少有人会去吃。

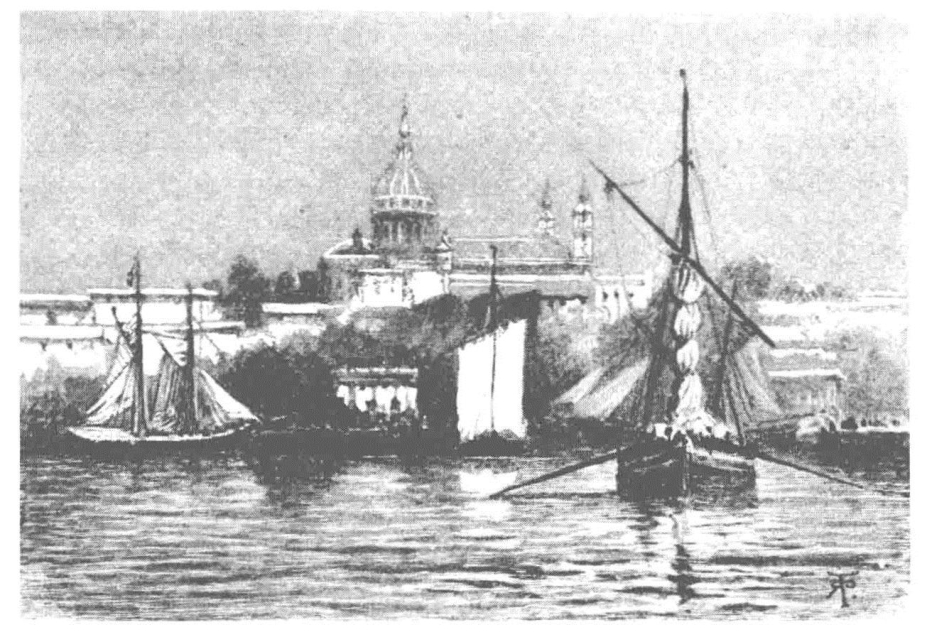

巴拉那河

兔鼠有种奇怪的习性:把所有硬物都拖到自己的洞口。因此,每组洞穴附近,都会有很多牛骨、石头、蓟的茎、硬土块、干燥的粪便等。这些东西不规则地堆放着,常常达到一辆手推车能装下的量。有人肯定地告诉我,一位绅士在黑暗的夜间骑马赶路时不小心丢了块表。早晨,他回来搜索了沿路每个兔鼠的洞口,不出意料,很快就找到了。这种捡走栖息地附近地上一切物品的习惯,一定会给居民带来很大麻烦。至于它们为什么要这样做,我找不到一点头绪。这不可能是用来防御的,因为这些东西主要堆在洞口的上方,而洞穴本身则以较平缓的角度通向地下。这一定有什么理由,不过当地人对此也一无所知。我所知道的唯一与之类似的,就是一种来自澳大利亚的奇特鸟类:点斑大亭鸟(Calodera maculata[6])。这种鸟会用嫩枝制作优美的拱形通道供自己玩耍,还会收集附近的陆生和水生贝类、鸟的羽毛和骨头,特别是颜色明亮的。曾描述过这些事实的古尔德先生也告诉我,当地人一旦丢失了什么硬物,都会到这种通道里去寻找,就他所知,有一只烟斗就是这么找到的。

我之前多次提到的穴鸮(Athene cunicularia),在布宜诺斯艾利斯附近的平原上会占据兔鼠的洞穴生活,但在乌拉圭河东岸地区,它们会自己挖掘洞穴。在晴朗的日子,尤其是在晚上,到处都能见到穴鸮成对地站在洞穴附近的山丘上。如果受到惊扰,它们要么钻进洞里,要么一声尖叫后呈明显的波浪形飞过一段不远的距离,然后转过身来,镇静地盯着追赶者。有时,在晚上也能听见它们像猫头鹰一样的“呼呼”声。在我解剖过的穴鸮中,有两只的胃里留着老鼠的残骸。一天我还看见一条小蛇被穴鸮杀死后拖走。据说,在白天,蛇是穴鸮的主要猎物。我还要补充几个例子来说明鸮类的食谱有多么广泛。在潮恩斯群岛被杀死的一种猫头鹰,胃里满是巨大的螃蟹。在印度[7],有一种捕鱼的猫头鹰,同样也会抓螃蟹。

夜晚,乘着几只由桶子绑在一起做成的筏子,我们渡过了阿雷希费河(Rio Arrecife),然后就在河对岸的驿站中过夜。今天,我按照31里格的路程付了马匹租金。尽管一路上烈日当空,但我只是略感疲惫。海德船长说到一天能骑马走50里格时,我无法想象这个距离等于240公里。无论如何,今天这31里格从直线距离上看只有122公里,而且由于一路上走在开阔的平原上,我想算上拐弯的话,再加6公里也就足够了。

9月29日和30日——我们继续骑马穿过一成不变的原野。在圣尼古拉斯[8],我第一次看到了宏大的巴拉那河。圣尼古拉斯城就建在悬崖的脚下,岸边停泊着几艘大船。到达罗萨里奥[9]之前,我们渡过了萨拉迪约溪[10]。溪水清澈,流速很快,但非常咸,无法饮用。罗萨里奥是个大城镇,建造在非常平坦的平原上。在这个平原上形成的一道峭壁,高出巴拉那河面约20米。在这里,河面很宽,河中有许多小岛,地势低矮,长满了树木,和对岸类似。如果不是这些线形的小岛让人能感觉到水还在流动的话,该河整体上看起来就像一个湖。河岸的峭壁是最迷人的:有些地方,峭壁几乎垂直挺立,呈现红色;有的地方又堆着大石块,生长着仙人掌和含羞草树(mimosa-tree)。不过,巴拉那河这样一条大河真正的壮观之处,是在于它在两个国家间的交流和贸易中有多么重要,在于它有多么长,也在于要集中多么广阔区域的水才能汇成流过你脚下的宽阔河流。

圣尼古拉斯和罗萨里奥南北许多里格的土地,都非常平坦。以往的旅行者关于这里有多么平坦的描述,几乎一点都没有夸大。然而,我却找不到哪一个地方是这样。我缓慢转动身体时,不同方向上的最大可见距离并不发生改变,这便明确地说明,这里也不是完全平坦的。在海上,人眼高于海平面1.8米,最远能看到4.5公里远的东西。类似地,地面越平坦,最大可见距离就越被限制在这个值附近。我认为,人们想象中广阔平原的壮观,就被这样的视野限制完全破坏了。

10月1日——我们乘着月光出发,日出时到达了特塞罗河[11]。这条河也被称为萨拉迪约河(River Saladillo),河水非常咸,名副其实[12]。今天大部分时间我都停留在这里,寻找化石。除了箭齿兽(Toxodon)的一颗完整牙齿和许多零散的骨化石以外,我还发现了两具巨大的骨架,彼此距离很近,明显地突出在巴拉那河岸的垂直峭壁上。不过这些骨架已经完全腐化了,我能带走的只有一只巨大臼齿的一些碎片。不过这些碎片就足够证明,这是乳齿象(Mastodon)的化石。有种乳齿象曾大量生活在高地秘鲁地区[13]安第斯山脉中,很可能与这里发现的是同一物种。带我乘小船的人说,他们早就知道有这些骨架了,他们也常感到好奇它们是怎么跑到那里去的。他们觉得需要一个理论来解释,于是便得出了这样一个结论:乳齿象曾像兔鼠一样,是穴居动物!晚上,我们又骑马赶了一段路,渡过了另一条咸水溪流——蒙赫河(Monge),河水中带着潘帕斯草原上冲刷下来的沉积物。

10月2日——我们经过科龙达[14]。这里的果园非常茂盛,是个非常美丽的村庄。从这里到圣菲,路上不大太平。再往北走,巴拉那河西岸就不再有人居住了,因此印第安人有时会深入到这里,抢劫旅行者。这一带的自然环境也有利于抢劫者,因为这里不再是宽广的草原,而是开阔的树林,生长着低矮多刺的合欢树。我们路过一些遭劫掠后废弃的房子,还看到了一种令我的向导大加赞赏的景象——一具印第安人的骷髅挂在树枝上,只有干燥的皮肤覆盖在骨架上。

上午,我们到了圣菲。我惊讶地发现,这里和布宜诺斯艾利斯的纬度只相差3°,但气候的差别却这么大。人们的穿着和肤色、商陆树更大的尺寸、新生仙人掌和其他植物的数量,特别是鸟类的种类,都显示着两地气候的明显不同。考虑到圣菲和布宜诺斯艾利斯之间没有什么地理屏障,两地原野的情况也相当接近,那气候的差别则比我预想的要大得多了。

10月3日、4日——由于头痛,这两天我一直卧床休息。一个和善的老妇人照料我,她建议我尝试许多古老的疗法。有种常见的做法,是在两侧太阳穴处贴上橘子叶或一点黑膏药;还有一种更常见的做法,把豆子分成两半,沾湿,然后放在两侧太阳穴处,很容易就能粘住。一般认为,主动拿掉豆子或膏药都是不好的,应该等它们自行掉落。有时候如果人脑袋上贴着点什么东西,别人问他怎么了,他会回答“我前天有点头痛”。当地人使用的许多疗法都非常荒唐可笑,而且太过恶心,让人不愿提及。有种最令人作呕的做法,是杀掉两只幼犬,开膛破肚,绑在骨折的肢体两侧。无毛的小狗很受欢迎,它们常被放在起不了床的病人脚边睡着。

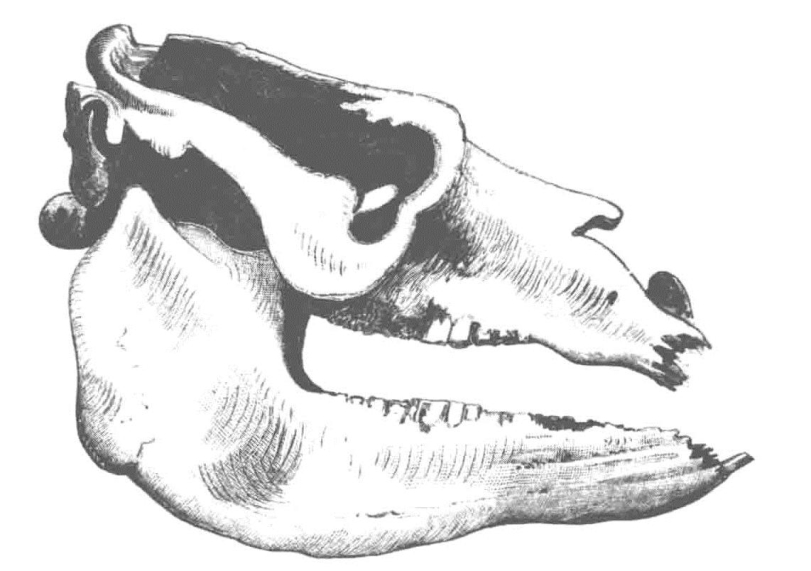

在萨拉迪约发现的箭齿兽

圣菲是个宁静的小镇,清洁有序。省长洛佩斯[15]在革命时期还是个普通士兵,但现在已经掌握权力长达17年。政权之稳固,依赖于他的专制作风。在这些地区,专制似乎比共和制还要受欢迎。省长最喜欢干的事是狩猎印第安人。不久前他刚刚屠杀了48个印第安人,把印第安小孩以每个3~4英镑的价格卖掉。

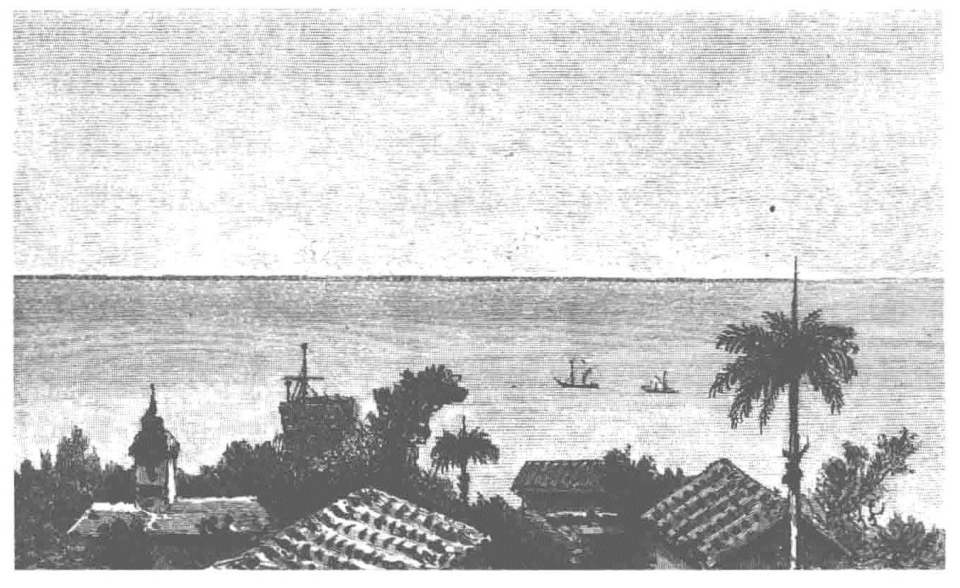

10月5日——我们渡过巴拉那河,到了河对岸的城镇圣菲巴哈达[16]。这段路程我们走了几个小时,因为这里的河道分成了许多小溪,中间有长满低矮树木的小岛作为分割,错综复杂,好似迷宫。我有封介绍信给这里一位来自加泰罗尼亚的西班牙老人,他非常热情地招待了我。巴哈达是恩特雷里奥斯省的首府。1825年,这个小镇有6000人口,全省则有30000人。尽管人口如此之少,但血腥而令人绝望的革命此起彼伏,它遭受的创伤在各省中最为严重。这个省以拥有议员、政府官员、常备军和政府首脑为荣,无怪乎要发动革命了。未来的某一天,这里一定会变成拉普拉塔河流域最富裕的地方。这里的土壤多样而肥沃,巴拉那河与乌拉圭河使这个省形成了一个近乎大岛的形状,并提供了两条对外交流的要道。

我在这里逗留了5天,在附近作地质学考察,这些考察充满乐趣。我们发现,在这里的峭壁底下,地层中有鲨鱼牙齿和已经灭绝的海生贝类的化石;这之上,是硬结的泥灰岩层;再往上,是潘帕斯草原常见的红色黏土层,其中包含着石灰质固结物和陆生四足动物的骨头。这个纵向剖面清晰地向我们展示了这里曾是个巨大的咸水海湾,逐渐被陆地侵蚀,最终成了一大片满是淤泥的河口,河中漂浮的动物尸体也随之陷入淤泥当中。在乌拉圭河东岸地区的蓬塔戈尔达[17],我发现了一种类似潘帕斯草原的河口沉积层,石灰石中含有几种已灭绝的海生贝类化石,种类与这里的相同。这就表示,有可能是过去的河流走向发生了变化,但更有可能的是,古老河口的河床高度发生过上下波动。直到最近,我认为潘帕斯草原的地质构造是河口沉积的产物。我的证据是:它的整体外观、它在现存的大河——拉普拉塔河的河口的位置,以及其中包含的大量陆生四足动物的骨头。不过现在,埃伦伯格教授[18]热心地为我分析了一点红土。这些红土取自较深的地层,靠近乳齿象的骨架处。他在其中发现了大量微小的水生生物,既有咸水的,也有淡水的,而淡水的居多。因此,他说,这里的水一定曾经是咸水。A·多尔比尼先生曾在巴拉那河岸30米高处的地层当中发现过含有大量生活在河口的贝类,这些贝类现在生活在下游160公里处,更接近海边。在乌拉圭河岸,我也曾在地势较低的地层中发现过同样的贝类。这表示,在潘帕斯地区缓慢地抬升为陆地之前,覆盖在它上面的水是咸水。在布宜诺斯艾利斯的下游,抬升的地层中有现存的海生贝类,这也表明,潘帕斯地区的抬升发生在不久以前。

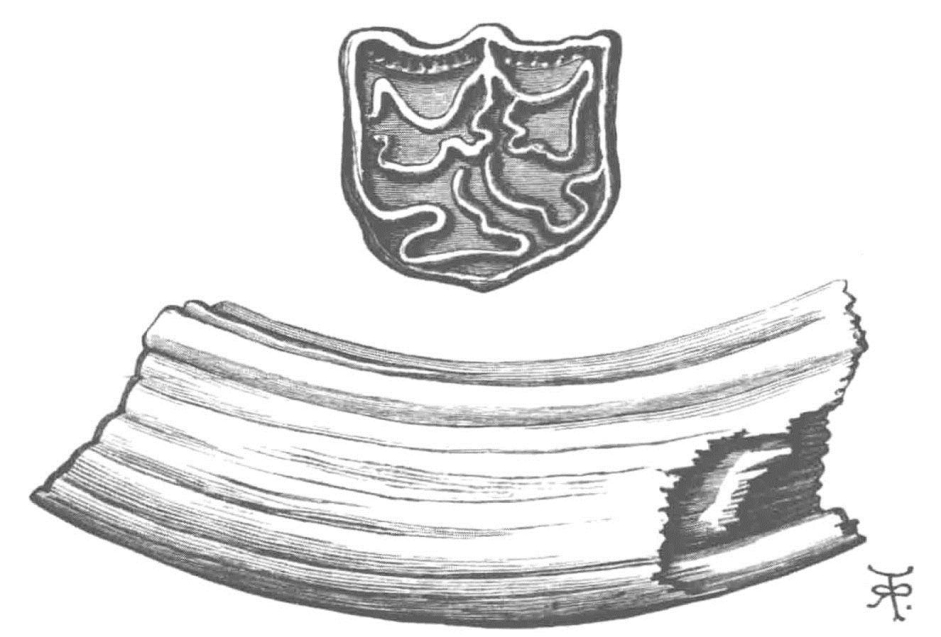

在巴哈达附近的潘帕斯沉积地层中,我发现了一片骨质鳞甲,来自一种形似犰狳的巨大动物。除去泥土后,鳞甲看上去就像一口锅。我还发现了箭齿兽和乳齿象的牙齿化石,以及一颗马的牙齿化石,污损和腐化的程度相同。这颗马的牙齿让我大感兴趣[19]。我非常仔细地确认,它与其他化石的年代相同,因为当时我还没有发现,我在布兰卡港附近发现的化石中有一颗从基岩中发现的马的牙齿,另外当时也还并不清楚马的化石在北美很常见。赖尔先生最近从美国带来一颗马的牙齿化石。有意思的是,这种牙齿的特征是有一个微小但特殊的弯曲。欧文教授认为它不属于任何化石中或现存的物种,直到他发现与我在这里发现的样本吻合。于是,他把这种美洲马命名为弯齿马(Equus curvidens)。在哺乳动物史上,这是不可思议的事实:在南美洲曾有一种本地马在此繁衍,然后绝迹了,但后来西班牙殖民者带入的少量马,它们的后裔在这里却无穷无尽!

在南美洲存在有马的化石、乳齿象化石,还有一种化石可能来自某种象[20],另外伦德先生[21]和克劳森先生[22]在巴西的洞穴中发现了一种反刍(牛科)动物。这些事实对于动物的地理分布研究非常有意义。现在,如果我们不用巴拿马地峡作为南北美洲的分界线,而是用墨西哥南部[23]的北纬20°作为分界线的话,那么这里一片广阔的台地不仅能影响了气候,除了几条山谷和沿海的边缘低地外,它在地理上也形成了屏障,因此阻断了物种的迁徙。这样,我们就可以发现,南美洲和北美洲的动物学特征形成了鲜明的对照。只有少数几种动物能够越过这一屏障,例如美洲狮、负鼠、蜜熊和西貒等,一般认为它们是从南面游荡过来的。南美洲特有的物种,有许多特别的啮齿动物、灵长目的一个科[24]、羊驼、西貒、貘、蜜熊,特别是贫齿目的几个属[25],贫齿目包含树懒、食蚁兽和犰狳。另一方面,北美洲特有的动物(少数从南方游荡过来的动物除外)有大量特有的啮齿动物和牛科反刍动物的四个属(牛、绵羊、山羊、羚羊)[26],而这些动物在整个南美洲根本找不到任何一个物种。以前,也就是在已经有大多数现今贝类生存的时期,北美洲除了牛科反刍动物之外,还有象、乳齿象、马和贫齿目的三个属——大地懒属、巨爪地懒属、磨齿兽属。几乎同一时期(有布兰卡港附近发现的贝壳化石为证),正如我们刚刚看到的,南美洲有乳齿象、马、牛科反刍动物和贫齿目的同样三个属(还有其他几个属)。因此,这就很明显了,在一个位于近期的地质年代中,南北美洲在陆生动物上的关系要比现在紧密得多。我越是思考这件事,就越觉得有趣:我找不出其他例子,一个大区域分裂成两个各有特征的动物学区域,而在时间和方式上都能如此近乎准确地断定!一个地质学家如果深信,近期地球表面受到大规模地层变动的影响,那他就可以大胆地推论,可能是墨西哥高原在近期的抬升,或者更有可能的是西印度群岛地区在近期的下沉,才是造成南北美洲的动物之间被隔离的原因。西印度群岛的哺乳动物[27]呈现南美洲的特征,这似乎正表明,这个群岛之前是与南美洲连在一起,后来才下沉成为现在的状况。

在北美洲存在象、乳齿象、马和牛科反刍动物的时期,它和欧亚大陆的温带地区相比较,动物学特征的联系要比现在近得多。由于这几个属的动物遗迹在白令海峡两侧[28]和西伯利亚平原都有发现,因此我们认为,在过去,北美洲西北部是连接旧世界和所谓新世界的通道。因为有大量同属这几个属的动物物种,无论现存的或已灭绝的,现在或过去生活在旧世界,所以北美洲的象、乳齿象、马和牛科反刍动物很可能是通过白令海峡附近当时还存在、现在却已沉没在水下的通道,从西伯利亚迁移到北美洲;再从北美洲,通过西印度群岛附近当时还存在、现在也已沉没在水下的陆地,进入南美洲;随后与南美洲特有的动物在一段时间内共同生存,后来灭绝了。

马牙齿的化石,来自布兰卡港

高2.28米,胸围1.98米,骨盆最宽处宽1.09米

经过这一带时,关于最近发生的一次严重干旱,我听到了好几种生动的描述。这些描述也许能让人们了解有多得数不清的各种动物被埋在一起了。这段时期从1827年直到1830年,称为“大旱灾”。其间,降雨稀少,植物枯死,就算蓟也不能例外;溪水干涸,整片原野看上去就像沙尘飞扬的公路。受灾最严重的是布宜诺斯艾利斯省北部和圣菲省南部。无数的鸟类、野生动物和牛马饥渴而死。有个人告诉我,他为解决自家人的水源问题,不得不在庭院里挖了口井,而鹿[29]就常常跑进来喝井水;山鹑饥渴得即使有人捕捉,也无力飞走。仅布宜诺斯艾利斯一省,最保守地估计,就损失了100万头牛。在圣佩德罗[30],有个牧场主在那几年之前拥有2万头牛,而经过这几年,一头都没有了。圣佩德罗正处于最肥沃的地区当中,尽管现在已经再次有大量动物出没了,但在“大旱灾”的后期还要从外地用船运来牲畜,以供当地人食用。当时牲畜从农庄中逃离,向南方移动,在那里集结成了大群,以至于布宜诺斯艾利斯不得不派出一个委员会,来解决农庄主人之间的纠纷。伍德拜恩·帕里什爵士[31]还告诉我另一起很有趣的纠纷:由于地面太过干燥,大量尘土被吹走,使得开阔平原上的地标都消失了,大家都没法确定自己庄园的边界在哪里。

我听一个目击者说,成千上万头牛一群群地冲进巴拉那河,却因为太饥饿,无力爬上满是淤泥的河岸,就在那里溺死了。流经圣佩德罗的河道里满是腐烂的动物尸体。有个船长告诉我,那里臭气熏天,无法通行。毫无疑问,有数十万头动物就这样死在巴拉那河中。它们的尸体腐烂后随河水冲向下游,许多尸体很可能就堆在拉普拉塔河口。所有小河都变得非常咸,这在一些特定地点,也造成了大量动物的死亡,因为动物喝下这种水,就无法恢复健康。阿萨拉描述过[32]在类似的干旱情况下野马发狂的情形:它们冲进沼泽里,最先跑去的马很快就被后面的马群挤压、踩踏而死。他还补充道,他曾不止一次看到上千匹马的尸体堆在一起,它们都是这样死的。我还注意到,潘帕斯草原上一些小河的河床上铺满了骨质的角砾岩,不过这很可能是长期沉积的结果,而不是短期内动物大量死亡造成的。1827年至1832年的大干旱之后,紧接着就是一个雨水过多的雨季,又造成了洪水泛滥。因此,几乎可以确定,有成千上万具骨架就这样在第二年被掩埋在沉积物当中。一个地质学家看到如此大规模的动物骨头,而且还是来自不同种类、不同年龄的动物埋在这样一个厚地层里,他会怎么看呢?他是否并不认为这是因为大洪水横扫地面,而是常规的原因造成的呢[33]?

10月12日——我原本打算继续前行,但身体状况不佳,不得不乘一艘载重约100吨的单桅船返回,这艘船正要开往布宜诺斯艾利斯。这天天气不太好,我们早早地就把船系在河中小岛上的一根树枝上。巴拉那河中有许多小岛,这些岛常常交替着消失和重新出现。船长还记得,有几个较大的岛已经消失,又出现了几个小岛,岛上还满是植物。这些小岛都由泥沙构成,即使最小的卵石都没有,高过水面约1.2米,不过到了汛期,就会淹没在水下。所有小岛的外观都很类似:岛上有无数的柳树,还有一些其他树木,树干上缠绕着各种各样的匍匐植物,看上去就像茂密的丛林。这样的低矮密林,为水豚和美洲虎提供了良好的隐蔽地。出于对美洲虎的恐惧,在穿越这些丛林时,我完全失去了兴致。这一晚,我还没走到100米,就发现了美洲虎的痕迹,它无疑是最近留下的,因此我不得不返回。每个岛上都有美洲虎留下的踪迹。我在前几次的旅行中,谈话的主题总是印第安人的踪迹,而在这里,话题就成了美洲虎的踪迹。

大河两岸满是树木,似乎是美洲虎喜欢出没的场所。不过我听说,在拉普拉塔河以南,美洲虎常出没于湖边的芦苇丛中。无论在哪里,它们似乎都离不开水。美洲虎常吃水豚,因此人们都说,在水豚很多的地方,美洲虎就不对人构成威胁。福克纳说,接近拉普拉塔河口南侧的地方有许多美洲虎,这些美洲虎主要吃鱼为生。这样的描述,我也听过许多次。在巴拉那河,美洲虎已杀死了许多伐木工人,甚至有美洲虎在晚上跑到船上来。有个现在居住在巴哈达的人,曾有一次在夜里从船舱里上来,被美洲虎抓住了;他付出了一只手臂的代价,拼命逃脱了。当洪水把美洲虎赶离岛上时,这时,它们是最危险的。我听说几年前,有一只非常巨大的美洲虎不知怎么跑进了圣菲的一个教堂里。两个神父先后进入教堂,都丧身虎口;第三个神父前来察看情况,结果好不容易才成功逃生。后来,有人爬上房顶,从一个没有铺顶的角落开枪,才把它打死。这段时间,美洲虎还大量地捕杀牛马。据说它们用折断脖子的方法来杀死猎物。美洲虎一旦被驱离猎物的尸体,就很少再回来。高乔人说,美洲虎在夜间游荡时,常受狐群的困扰,因为狐狸总是跟在美洲虎身后不停地尖叫。非常离奇巧合而且得到证实的是,在东印度群岛,胡狼也以类似的方式骚扰老虎。美洲虎是种喜欢吼叫的动物,常在夜间吼叫,特别是坏天气之前吼叫得更频繁。

有一天,我在乌拉圭河畔打猎时,有人指着几棵树让我看,说美洲虎经常来这里,据说是为了在这些树上把爪子磨锋利。我看见了三棵著名的树,正面的树皮已经磨得光滑了,似乎动物的胸口磨的,树干两侧则都有深深的划痕,甚至成了沟槽,斜向延伸着,长度接近1米。一种判断附近是否有美洲虎的常见方法,就是查看这些树。我想,美洲虎的这一习惯,与日常生活中常见的家猫的行为完全类似——家猫常张开四肢,在椅子腿上磨爪子。我曾听说,在英国有个果园,其中的幼龄果树就饱受猫爪之苦。美洲狮一定也有这种习性,因为我在巴塔哥尼亚裸露的坚硬土地上常常能看见深深的凹痕,绝非其他动物的能力所能造成的。我认为,这种行为的目的就是要把锯齿状的爪子边缘磨去,而不是如高乔人说的把爪子磨锋利。要杀死美洲虎很容易,只需要放出猎狗把美洲虎赶到树上,然后开枪打死。

由于天气恶劣,我们又在停泊处停留了两天。我们仅有的娱乐就是抓鱼吃。河里有好几种鱼,味道都很鲜美。有种鱼名叫“阿马多”(armado,是鲇鱼属的鱼),其特点是在上钩时会发出尖锐刺耳的噪声,鱼还在水面下时就能清晰地听到。这种鱼能用胸鳍和背鳍强有力的刺紧紧抓住任何东西,比如桨叶和钓鱼线等。晚上天气相当热,温度计显示气温是26℃。萤火虫四处飞舞,蚊子非常恼人。我把手暴露在外才5分钟,手上就覆盖了厚厚的一层蚊子,我想至少得有50只,都在吸血。

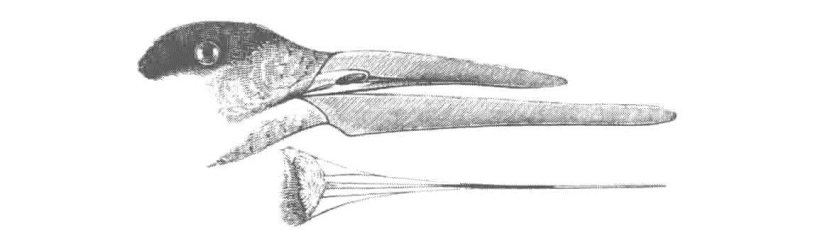

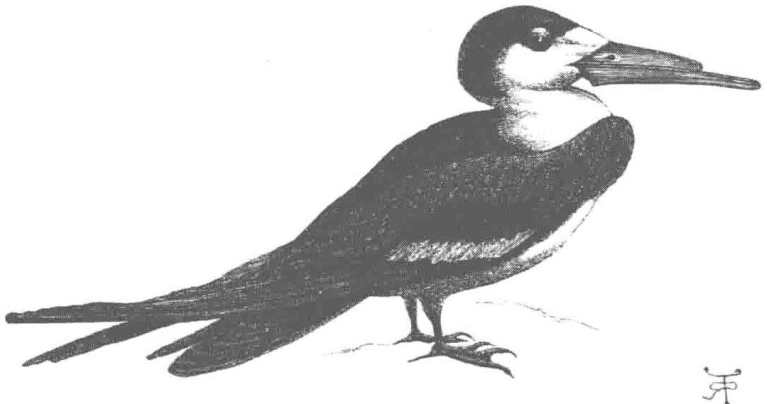

10月15日——我们终于出发了,经过蓬塔戈尔达[34]。在这里居住着一群归顺的印第安人,他们来自米西奥内斯省[35]。我们顺流而下,速度相当快。不过,在日落前因为对坏天气愚蠢的恐惧,我们进入了一条支流小溪停泊。我另划一条小船,沿着小溪逆流而上一段距离。这条小溪很窄,河道蜿蜒曲折,水很深,两岸都是高大的树木,缠绕着匍匐植物,组成十来米高的绿墙,让整条河道看上去异常阴暗。在这里,我看见了一种非常特殊的鸟,称为黑剪嘴鸥(Rhynchops nigra)。这种鸟的腿短,趾间有蹼,双翅极长而尖,大小与燕鸥相当。

黑剪嘴鸥的喙越向侧面越扁平,也就是说它与琵鹭或鸭的喙相比,正好成直角。它的喙平整而有弹性,就像象牙制的裁纸刀,下喙比上喙长3.8厘米,这一点与其他鸟都不同。马尔多纳多附近的一个湖,湖水快要干枯,因此水里满是小鱼。我看见一些黑剪嘴鸥组成几个小群,贴近水面来回快速飞行。它们大张着嘴,下喙深入水中,一边掠过,一边划开水面。水面光滑如镜,每有一群黑剪嘴鸥飞过,就在水面上留下一条条悦目的波纹。在飞行时,黑剪嘴鸥常常高速急转弯,灵巧地用伸长的下喙捞起小鱼,然后用较短的剪刀状上喙夹住。我多次看见黑剪嘴鸥像燕子一样,在我面前来回飞行。偶尔离开水面时,黑剪嘴鸥的飞行轨迹奇特而无规律,非常迅速,同时它们会发出刺耳的大叫声。黑剪嘴鸥捕鱼时,翼尖的长羽毛就明显地展现出优势,能让它们保持干燥。它们这样的飞行姿态,很像许多画家笔下的海鸟。在不规则地飞行时,黑剪嘴鸥的尾巴用来控制方向。

沿巴拉那河深入内陆,黑剪嘴鸥都很常见。据说,这种鸟一整年都生活在这里,并在沼泽中繁殖后代。白天,它们在离河道有一定距离的草地上成群休息。我之前说过,我们的小船停泊在巴拉那河中小岛间的一条深水小溪里。夜幕快要降临的时候,出现了一只黑剪嘴鸥。河水流速很慢,许多小鱼正在上浮。这只鸟长时间地在水面上飞行,在这条狭窄的小溪上方上下翻飞,姿态奇特而不规律。这时夜色越来越浓,河面又笼罩在树影中,已经非常阴暗了。在蒙德维的亚,我发现在白天有几大群的黑剪嘴鸥停在港口出口处的淤泥浅滩上,和在巴拉那河附近的草原上的情况相似;每天晚上,它们都飞向大海。根据这些事实,我推测黑剪嘴鸥一般在晚上捕鱼,因为这时会有更多的鱼类上浮到水面。莱松先生[36]说,在智利的海边,他见过黑剪嘴鸥打开埋在沙滩里的蛤蜊的贝壳。考虑到它们的喙很无力,下喙又长出这么多,腿短而翅长,这极不可能是它们的常规捕食习惯。

黑剪嘴鸥的头

黑剪嘴鸥

我们沿巴拉那河顺流而下的途中,我只观察到另外3种鸟,它们的习性值得一提。第一,是一种小型翠鸟(绿翠鸟,学名Chloroceryle Americana),它的尾部比欧洲的同类要长,因此无法保持直立不动的姿势。绿翠鸟在飞行时速度缓慢,一起一伏,就像软喙鸟类一样,因而不像欧洲的同类那样飞得又快又直,就好像射出的箭。绿翠鸟的叫声低沉,好像两块小石头相碰发出的声音。第二种鸟是一种小绿鹦鹉(和尚鹦哥,学名Conurus murinus[37]),胸口灰色,似乎最喜欢把巢做在河中小岛的高大树木上。许多个和尚鹦哥的巢紧贴在一起,成了一个大柴堆。这些鹦鹉总是成群生活,对玉米田带来严重破坏。我听说,在科洛尼亚附近,一年里有2500只小绿鹦鹉被捕杀了。第三种鸟的尾巴交叉,末端是两片长羽毛(叉尾霸鹟,学名Tyrannus savana),西班牙人称之剪尾鸟,在布宜诺斯艾利斯附近很常见。它常停在房子附近商陆树的树枝上,飞出一段较短的距离以捕捉飞虫,然后又飞回到原位。飞行时,叉尾霸鹟的姿态和外观很像经过夸张的普通燕子。叉尾霸鹟能在空中以非常小的半径转弯,转弯时尾巴一开一闭,有时沿水平方向,有时沿竖直方向,就好像一把剪刀。

10月16日——在罗萨里奥下游几里格的地方,巴拉那河西岸尽是直立的峭壁,一直延伸到圣尼古拉斯下游,因此这里更像海岸,而非淡水河的河岸。巴拉那河两岸泥土柔软,因此河水非常浑浊,使得巴拉那河的风景大为失色。乌拉圭河流经富含花岗岩的地区,所以河水要清得多。这两条河汇聚成拉普拉塔河时,很长一段距离内这两股水流颜色一黑一红,很容易分辨。到了晚上,由于风有些大,我们如前几天一样立刻找地方停泊。第二天,风还是很大,虽是顺风,但船长也懒得开船。在巴哈达,人们说他是个“hombre muy aflicto”,也就是很不好相处的人,不过他显然非常能忍耐因停船而带来的抱怨。他是个西班牙老人,已经在这里居住了很多年。他对英国人很有好感,不过他总是顽固地认为,英国人赢得特拉法加海战是因为所有的西班牙船长都被收买了;在交战双方当中,只有西班牙舰队司令表现出了真正的勇气。这种非常独特的看法让我很惊讶,他宁可他的同胞被当成最低劣的卖国贼,也不愿他们被人说无能懦弱。

10月18日与19日——我们继续慢慢沿着这条著名的河向下游驶去。水流对我们有一些帮助,不过帮助不大。一路上,我们很少遇到船只。大自然赐予这片四通八达的土地的赠礼——一条河与一片土壤,似乎都被故意放弃了。这条河,可以使船只能从温带地区(这里的某些物产极度丰富,另一些物产又非常缺乏)航行到具有热带气候的地区。这里的土壤,据最具慧眼的邦普朗先生[38]所说,很可能是世界上最肥沃的。假如英国殖民者能够有率先驶入拉普拉塔河的好运的话,这条河沿岸的景色将会多么不同!如果是这样的话,现在河的两岸早该建起多么美丽的城市了!在巴拉圭的独裁者弗朗西亚[39]死去之前,这两片区域都不会有任何来往,就好像彼此位于地球的两端一样。等这个残暴的老独裁者终于死了,革命的烈火一定会撕裂巴拉圭,相对于之前反常的平静,暴力将会成比例地回到世间。像其他南美国家一样,这个国家必须知道,只有国民心怀正义和荣誉的原则,共和政体才能成功。

10月20日——到达了巴拉那河口后,我由于要急于赶到布宜诺斯艾利斯去,就在拉斯孔查斯[40]上了岸,打算骑马赶到城里。但我一上岸,就大吃一惊:我在某种程度上已经成了个囚犯。一场暴力革命已经爆发,所有港口都禁止通行。我没法回到船上,要走陆路去布宜诺斯艾利斯更是不可能。我跟当地革命军的司令官进行了一番长谈后,终于获准在第二天与罗洛尔(Rolor)将军见面。这位将军指挥着首都这一侧革命军的一部分。就我看来,将军、他手下的军官和士兵,都是十足的恶棍。将军本人在离开城市的前夜,还自愿跑去见省长,他把手放在胸口,用自己的名誉起誓说,他会效忠到底。将军告诉我,整个城市已经被严密封锁了,他能做的只是给我一张通行证,让我去见革命军总司令,总司令驻扎在基尔梅斯[41]。于是我们费尽力气雇了马,不得不绕城市一大圈赶到那里。在基尔梅斯的军营,我受到了友好的对待,但还是被告知不可能允许我进城。我预测“小猎犬”号离开拉普拉塔河的时间比实际情况要早,因此我非常焦急。但是,当我一提到在科罗拉多河的营地时罗萨斯将军对我亲切友好的态度,整个事态立刻峰回路转,真如魔法一般。他们立刻告诉我,虽然不能给我通行证,但如果我自愿放弃向导和马匹,我就能通过他们的岗哨。我非常高兴地接受了这一条件,于是革命军派来一个军官陪同我,这样我就不会在桥上被拦下了。整整一里格的路上都相当荒凉。我遇到了一群士兵,他们面无表情地看了看旧护照,就放我通过了。最后我终于到了城里,这让我无比喜悦。

这次革命并非以什么公愤为借口而爆发的。从1820年2月到10月的9个月间,政府改组了15次之多,而依照宪法,每个省长任期是三年。有了这种情况,还需要什么借口反而是不合情理的了。这一次,有一群忠于罗萨斯的人,大约有70人,由于反感巴尔卡塞省长[42]而离开了城市,以罗萨斯之名登高一呼,顿时各地都扬起了革命之旗。于是,布宜诺斯艾利斯市遭到了封锁,不准任何食品或牛马进城。除此以外,只发生过一些小规模冲突,每天只死几个人。围城的革命军很清楚,只要阻止肉类的供给,他们就一定能够胜利。罗萨斯将军事先肯定不清楚这次革命,不过事态显然和他的势力及利益相一致。一年前,他被选举为省长,但他拒绝就任,声称要“萨拉”(立法代表会)授予他至高的权利,他才会接受。“萨拉”拒绝了。这次罗萨斯就是要让他们看看,除了他以外,没有任何人能坐得稳省长的位置。在得到罗萨斯的决定之前,双方都按兵不动。我离开布宜诺斯艾利斯几天后,传来了消息,罗萨斯将军说他不赞成破坏和平,但他认为围城的一派是正义的。一听到这一消息,省长、政府官员和部分军队共几百人,灰溜溜地逃出了城。革命军进城后,选举了新的省长,共有5500人获得奖赏。经过这一系列事件,显然罗萨斯最后会成为独裁者,因为这里的人民和其他共和国的人民一样,对“国王”这个头衔有着特别的厌恶。离开南美洲后,我听说罗萨斯已经成功当选,获取了权力,并且在一段时期内完全违反了共和国的宪章。

布宜诺斯艾利斯的牛车

[1]地理里(Geographical mile):沿赤道走1角分的长度,即赤道长的1/21600,约合1855.4米。——译注

[2]收费公路:在17~19世纪的英国,一些道路上设置了路障,只有缴纳通行费后才能通过。——译注

[3]兔鼠(Lagostomus trichodactylus,现学名Lagostomus maximus)某种程度上说很像大型的兔子,不过啮齿更大,尾巴也长;后脚只有三趾,与刺豚鼠相同。最近三四年间,有大量的兔鼠皮运到英国,用来制作毛皮。

[4]指山兔鼠(Lagidium viscacia),与兔鼠同属毛丝鼠科(Chinchillidae)。——译注

[5]恩特雷里奥斯省(Entre Rios Province):阿根廷东北部省份,位于巴拉那河与乌拉圭河之间,东邻乌拉圭,首府巴拉那。其名称在西班牙语中意为“河流之间”。——译注

[6]点斑大亭鸟现学名Chlamydera maculata。——译注

[7]《皇家亚洲学会杂志》(Journal ofAsiatic soc.)第五卷第263页。

[8]圣尼古拉斯(San Nicolas):布宜诺斯艾利斯省最北端的城市,位于巴拉那河西岸,布宜诺斯艾利斯省、圣菲省与恩特雷里奥斯省三省交界处。——译注

[9]罗萨里奥(Rosario):圣菲省南部城市,全省最大的城市,位于巴拉那河西岸。——译注

[10]萨拉迪约溪(Saladillo Stream):巴拉那河的支流,在罗萨里奥都市圈南部注入巴拉那河,是圣菲省南部重要的灌溉用河流。不是阿根廷南部的萨拉迪约河(Saladillo River)。——译注

[11]特塞罗河(Rio Tercero):现为卡卡拉尼亚河(Carcarañá River),巴拉那河支流,在罗萨里奥以北注入巴拉那河。卡卡拉尼亚河由两条河流汇合而成,其中一条是特塞罗河。——译注

[12]“saladillo”一词在西班牙语中是“咸的”之意。——译注

[13]高地秘鲁地区(Upper Peru):西班牙统治时期的地理区划名称,大致相当于今天的玻利维亚。——译注

[14]科龙达(Coronda):阿根廷圣菲省中部城镇,距离圣菲47公里。——译注

[15]埃斯塔尼斯劳·洛佩斯(Estanislao López,1786~1838):圣菲省省长、独裁者,于1818年直到去世一直任省长。——译注 《博物志纪事与杂志》(Ann.and Mag.of Nat.Hist.),第十六卷,第19页。

[16]圣菲巴哈达(St.Fe Bajada):今称巴拉那(Parana),恩特雷里奥斯省首府。——译注

[17]蓬塔戈尔达(Punta Gorda):地名,位于乌拉圭西南部科洛尼亚省新帕尔米拉市南部,一般认为这是乌拉圭河的起点、拉普拉塔河的源头。——译注

[18]克里斯蒂安·格特弗里德·埃伦伯格(Christian Gottfried Ehrenberg,1795~1876):德国著名博物学家、动物学家、地质学家、微生物学家,提出了“细菌”这个名词。——译注 《美国“埃塞克斯”号航海记》(Voyage in the U.S.ship Essex),第一卷,第215页。

[19]不用说,在哥伦布时代,有可信的证据表明,在美洲没有任何马生活。

[20]居维叶《骨化石研究》(Recherches sur les ossemens fossils),第一卷第158页。

[21]彼得·威廉·伦德(Peter Wilhelm Lund,1801~1880):丹麦古生物学家、动物学家、考古学家,大部分时间在巴西生活和工作,被认为是巴西古生物学和考古学之父。——译注

[22]彼得·克劳森(Peter Claussen,1804~1855):丹麦博物收藏家,曾长时间居住巴西,与人合作探索他自己农场内的洞穴,获得了大量发现。——译注

[23]利希滕斯坦、斯温森(William Swainson,英国动物学家)、埃里克松(Wilhelm Ferdinand Erichson,德国动物学家)和理查德森都使用这一地理分界。洪堡在《新西班牙王国政治论文》(Political essay on the kingdom of New Spain)中提到了一个区域:从韦拉克鲁斯(Veracruz,墨西哥湾沿岸城市,在墨西哥城以东约300公里)直到阿卡普尔科(Acapulco,墨西哥太平洋沿岸城市,在墨西哥城西南约300公里),墨西哥高原形成的屏障就是如此广阔。理查德森博士有一篇出色的《北美洲动物学报告》(Report on the Zoology of N.America),于1836年在英国科学促进会年会上宣读(157页),其中在将一种墨西哥动物与巴西卷尾豪猪(Synetheres prehensilis,现学名Coendou prehensilis)相比较时说:“我们不知道是不是恰当,不过如果没有搞错的话,这种啮齿动物在北美和南美都很常见,即便不是特例,这样的例子也很稀少。”

[24]现为灵长目剪鼻亚目类人猿下目阔鼻小目(Platyrrhini),包含4个科:卷尾猴科(Cebidae)、青猴科(Aotidae)、僧面猴科(Pitheciidae)和蛛猴科(Atelidae)。——译注

[25]当时贫齿目还包括土豚和穿山甲,但后来土豚和穿山甲分别分入管齿目和鳞甲目。现在贫齿目一般上升为贫齿总目,这类动物全都分布在美洲。——译注

[26]北美洲现存的牛科动物有美洲野牛(牛亚科美洲野牛属,同属还有欧洲野牛)、石山羊(羊亚科石山羊属)、麝牛(羊亚科麝牛属)、加拿大盘羊、戴氏盘羊(均为羊亚科盘羊属)。——译注

[27]参见理查德森博士的《报告》,157页;另见《法国科学院学报》,1837年253页。居维叶说,在大安的列斯群岛发现过蜜熊,不过这一点存疑。热尔韦先生(Paul Gervais,法国古生物学家、昆虫学家)说,在大安的列斯群岛存在黑耳负鼠(Didelphis cancricora,现学名Didelphis marsupialis)。可以确定的是,西印度群岛上存在一些特有的哺乳动物。有一颗乳齿象的牙齿是在巴哈马发现的:《爱丁堡新哲学期刊》(Edin.New Phil.Journ.),1826年395页。

[28]参见巴克兰博士(William Buckland,英国神学家、地理学家、古生物学家)为比奇的《旅行记》所作的出色附录;另见科策比的《旅行记》中关于沙米索(Adelbert von Chamisso,德国诗人、植物学家,曾参与一次前往白令海的探险)的描述。关于比奇和科策比,参见第十八章注释。

[29]欧文船长(William Fitzwilliam Owen,英国海军将领、探险家)的《考察航海记》(Surveying Voyage)(第二卷第274页)中记载,在本格拉(现属安哥拉,在非洲中南部西海岸),干旱对大象的行为产生了奇特的影响。“一大群这种动物进入城镇后,集体在井边停留了很久,因为它们在野外喝不到水。居民们集中到一起,接着就和象群发生了激烈的冲突。最终,入侵者狼狈逃跑,但已经有一个人被杀,数人受伤。”据说这个城镇的人口接近3000!马尔科姆森博士告诉我,在印度的一次严重干旱中,野生动物侵入了驻扎在韦洛尔(印度东南部城市)的军队营帐,部队副官的水桶被一只野兔喝干了。

[30]圣佩德罗(San Pedro):布宜诺斯艾利斯省北部城镇,在巴拉那河畔。——译注

[31]伍德拜因·帕里什爵士(Sir Woodbine Parish):英国外交家、旅行家、科学家,曾于1825年至1832年任驻布宜诺斯艾利斯临时代办。——译注

[32]《旅行记》(Travels)第一卷第374页。

[33]这种干旱某种程度上几乎是周期性的。我听说了另外多次干旱的时间,间隔约15年。 《伦敦林奈学会学报》(Linn.Trans),第七卷,第496页。我所见过的就这方面最异常的事实是,在北美洲北极部分小鸟的野性(如理查德森《美洲英国殖民地北部的动物学》(Richardson Fauna Bor)第二卷,第332页所述),据说它们从不会被猎杀。这一情况十分怪异,因为有人断言在美国过冬时同一物种的有些个体非常温顺。如理查德森博士所充分评论的,联想到鸟类藏匿巢穴时不同程度的胆怯和谨慎,就完全无法解释了。奇怪的是,普遍不驯的英国林鸽经常在房屋隔壁的灌木丛养育后代!

[34]蓬塔戈尔达(Punta Gorda):地名,现属恩特雷里奥斯省迪亚曼特市,在巴拉那市以南约40公里。——译注 低地群岛(Low Archipelago):土阿莫土群岛(Tuamotu Islands)的别称。土阿莫土群岛属于法属波利尼西亚,是世界上最大的珊瑚礁群。——译注

[35]米西奥内斯省(Misiones Province):阿根廷最东北部的一个省,与巴拉圭、巴西接壤。——译注 马塔瓦伊湾(Matavai Bay):塔希提岛北端维纳斯角西侧的海湾,欧洲航海家前来塔希提时最初总是选择这里停泊。——译注

[36]勒内·普里梅韦勒·莱松(René Primevère Lesson,1794~1849):法国外科医生、博物学家、鸟类学家、爬虫两栖学家。——译注

[37]和尚鹦哥现学名Myiopsitta monachus。——译注

[38]艾梅·邦普朗(Aimé Bonpland,1773~1858):法国探险家、植物学家,当时居住于科连特斯省(同样位于巴拉那河与乌拉圭河之间),从事马黛茶种植和贸易。——译注 埃梅奥岛(island of Eimeo):即塔希提岛西侧的莫雷阿岛(Moorea Island),在塔希提以西17公里。——译注

[39]何塞·加斯帕尔·罗德里格斯·德·弗朗西亚(José Gaspar Rodriguez de Francia,1766~1840):巴拉圭独立后的早期领导人之一,1814~1840年间为巴拉圭的独裁者。——译注

[40]拉斯孔查斯(Las Conchas):地名,在今天布宜诺斯艾利斯市西北郊的埃斯科巴区,距布宜诺斯艾利斯市约30公里。——译注

[41]基尔梅斯(Quilmes):地名,今天大布宜诺斯艾利斯都市圈的一个区,在布宜诺斯艾利斯市东南17公里。——译注

[42]胡安·拉蒙·巴尔卡塞(Juan Ramón Balcarce,1773~1836):阿根廷军事领袖、政治家,三度担任布宜诺斯艾利斯省省长,其中最后一次为1832年12月17日至1833年11月4日,在这次革命中下台后被捕,后死于流放地。——译注(https://www.daowen.com)