麦哲伦海峡:南部海岸的气候

伍拉斯顿岛,火地岛

麦哲伦海峡——饥荒港——攀登塔恩山——丛林——可以吃的真菌——动物学——大海藻——离开火地岛——气候——南海岸的水果树和物产——科迪勒拉山脉的雪线高度——冰川的下降入海——冰山的形成——漂砾的转移——南极岛的气候和物产——冷冻动物尸体的保存——摘要重述

1834年5月末,我们第二次进入麦哲伦海峡的东部入口。海峡的这一部分地区两边都由几乎水平的平原所组成,这一点跟巴塔哥尼亚很类似。靠近第二个海峡里面一点的内格罗角可以被视为该地的起点,它具有火地岛标志性的特征。在海峡南部的东海岸,断断续续的公园一样的景色以相似的方式把这两个地方连接起来,而这两个地区的几乎每个风貌都各不相同。在一个32公里的地带里,能看到这样一幅变化如此之大的景色,真是令人惊讶不已。如果我们取一段更长的距离,例如在饥荒港与格雷戈里之间,距离约有96公里,其景色的差别之大就更加惊人了。在饥荒港,那里有一座座圆形的山峦,隐藏在密不透风的丛林里,无休无止的连续的大风带来的雨水不断地浇灌着山林,而在格雷戈里角,清澈、明亮的蓝天高悬于干旱、贫瘠的平原上。尽管大气的对流[1]急速、汹涌、无遮无挡,不受任何明显的限制,但它似乎像河流要沿河床流动一样,还是遵循着有规律的、固定的线路。

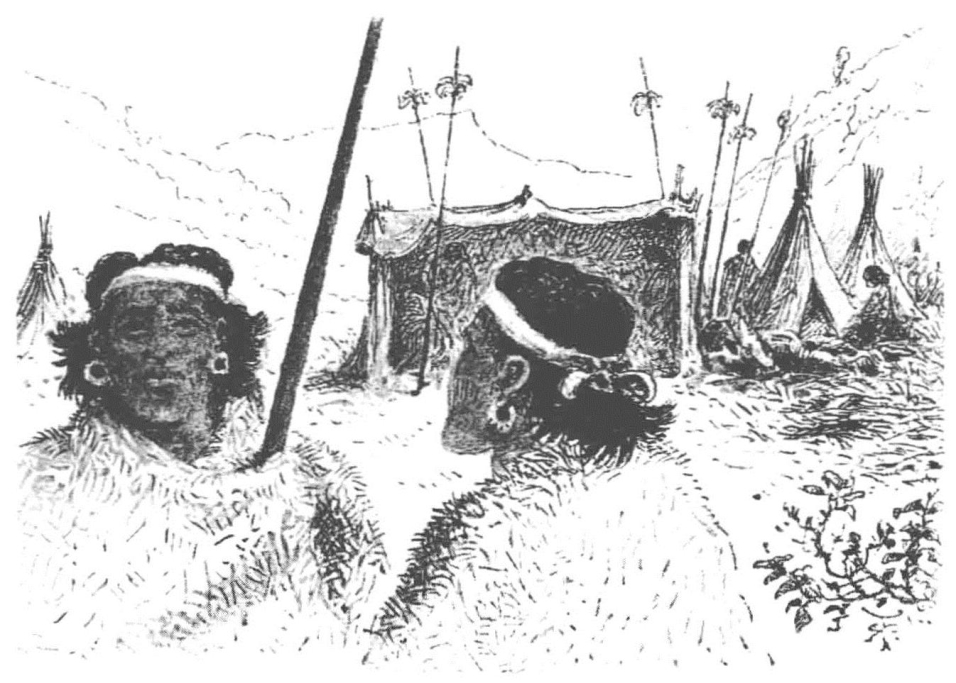

在我们以前的探访中(1月),我们在格雷戈里角与著名的巴塔哥尼亚巨人进行过交谈,他们热情地接待了我们。从他们穿着宽大的原驼皮披风来看,他们的身高显然要比实际的高得多。他们一袭长发,外形粗犷,平均身高有1米8,一些男人还要高些,只有少数的人要矮些,而女人也很高。总的来说,他们肯定是我们在所有地方见过的最高的种族。在容貌上,他们明显更像我在罗萨斯那里见过的北部印第安人,但他们的外表更狂放、更加令人敬畏——他们的脸上都涂着红色和黑色的涂料,有一个人的脸上还画着白色的圆圈和白点,就像一个火地岛人。菲茨·罗伊船长主动提出随意带三个人上船。他们好像都很想成为三人中的一员,我们花了很长时间才把随小船来的其他人赶开,最后我们与三个巨人上了轮船。他们与船长一起吃饭,用刀、叉、汤匙招呼着自己,行为举止就像是绅士一样。他们认为蔗糖比任何东西都要有滋味。这个部落的人与捕海豹的人和捕鲸人都有很多联系,因此,他们中大多数人都能说一点英语和法语。他们已经是半文明化的人了,但相应的他们的道德还是半堕落的。

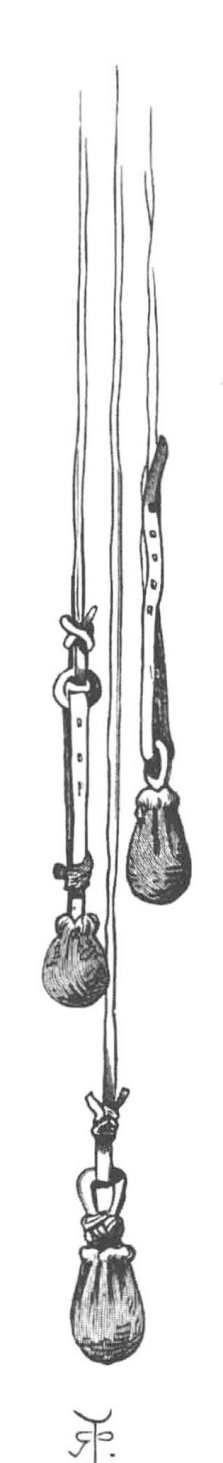

第二天早上,一大队人来到海滩上交换动物皮毛和鸵鸟羽毛。他们不要我们的枪支,烟草的需求量远比斧头和工具的需求量大。整个托尔多的人口,男女老少都排列在海岸边,这是一个很有趣的景象。他们秉性极为良善,对别人不存戒心,因此不由得我们不喜欢这些称之为巨人的人们——他们还要我们下次再来。他们似乎喜欢与欧洲人住在一起。有一次,部落里的一个有地位的女人老玛丽亚还央求洛先生任意留下一个水手给他们。他们一年中大部分的时间都在这里,但夏季时他们会沿着科迪勒拉山脚去打猎,有时他们会行进到远在北方1200公里的里奥内格罗。据洛先生说,他们储备了足够的马匹,每个男人有六七匹马,甚至所有的妇女和儿童都有各自的马。在萨缅托时代(1580年),这些印第安人就有弓箭,但现在很久都不用了。他们那时也拥有一些马匹。这个非常奇特的事实说明了南美的马匹繁殖得异常迅速。马匹在布宜诺斯艾利斯首次登陆是在1537年,但这块殖民地有段时间荒弃了,这些马就成了野马[2]。1580年,仅仅43年之后,我们听说它们就出现在了麦哲伦海峡!洛先生告诉我,一个相邻的靠脚行走的印第安人部落现在变成马背上的印第安人了——格雷戈里海湾的部落把淘汰掉的马匹给了他们,还在冬天的时候派遣一些最棒的猎手帮他们打猎。

格雷戈里角的巴塔哥尼亚人

6月1日——我们在条件优良的饥荒港海湾抛了锚。现在是初冬,我从未见过比这更了无生趣的景象了。透过烟雨朦胧的天空,只能模糊地看到黝暗的丛林斑驳地夹杂着积雪,然而我们非常幸运地获得了两个晴天。其中有个晴天,我们可以看到远处的一座萨缅托峰,海拔2040米,显得非常壮观。在火地岛的景色中,我经常惊异于那些高度一点都不显眼的山峰,却是真正的高耸入云。我怀疑其原因在于不能凭最初的印象,也就是说,它们的整体来判断,从山顶到水边一般都是尽收眼底了。我记得曾经看到过一座山,第一次看到它是从比格尔海峡看,其绵延起伏的整个山峦从山顶到山脚一览无余;后来一次是从庞森比海峡越过几座连续的山脊看。很奇怪的是,后面一次观察时看到每座新的山脊提供了新的判断距离的方法,山峰就是这样挺拔耸立的。

快到饥荒港时,我们看到有两个人沿海岸跑来,向轮船打着手势。我们派了条小船去接他们。他们原来是从猎捕海豹的船上逃走的两个水手,后来成了巴塔哥尼亚人中的一员。这些印第安人以他们一贯无私的殷勤好客对待他们。他们由于遭遇意外而与伙伴分散了,然后向饥荒港走来,希望找到些船舶。我猜想他们是一无是处的流浪汉,但我从没见过比他们还狼狈的人了。他们有好些天都是靠贻贝和浆果为生。由于睡觉时太靠近篝火而把破衣服也烧了,他们日日夜夜都暴露在野外,没有任何庇护,直到最近还受到连续不断的大风和雨雪的侵袭,不过他们的身体状况还非常不错。

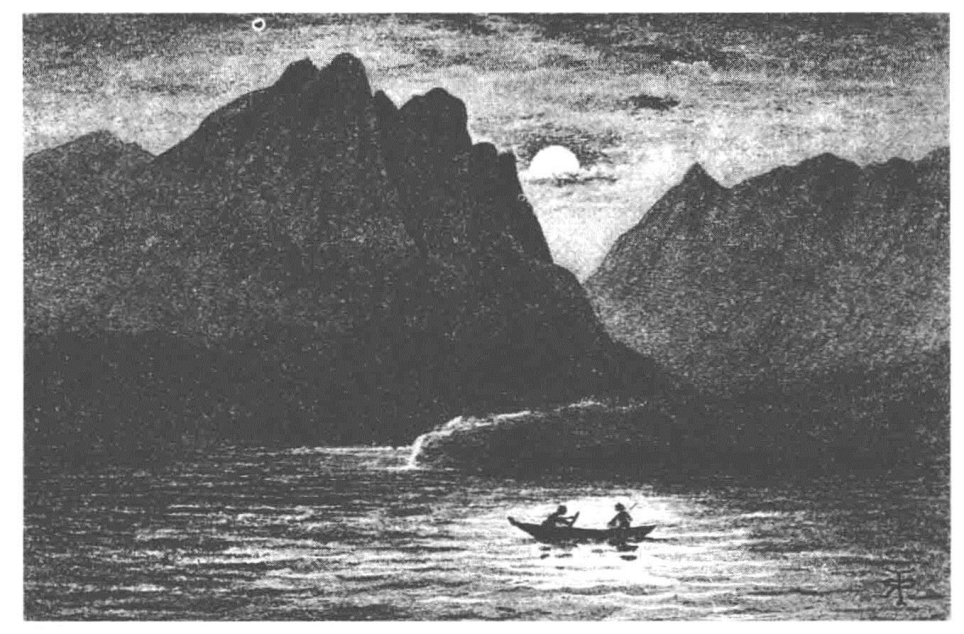

麦哲伦海峡,饥荒港

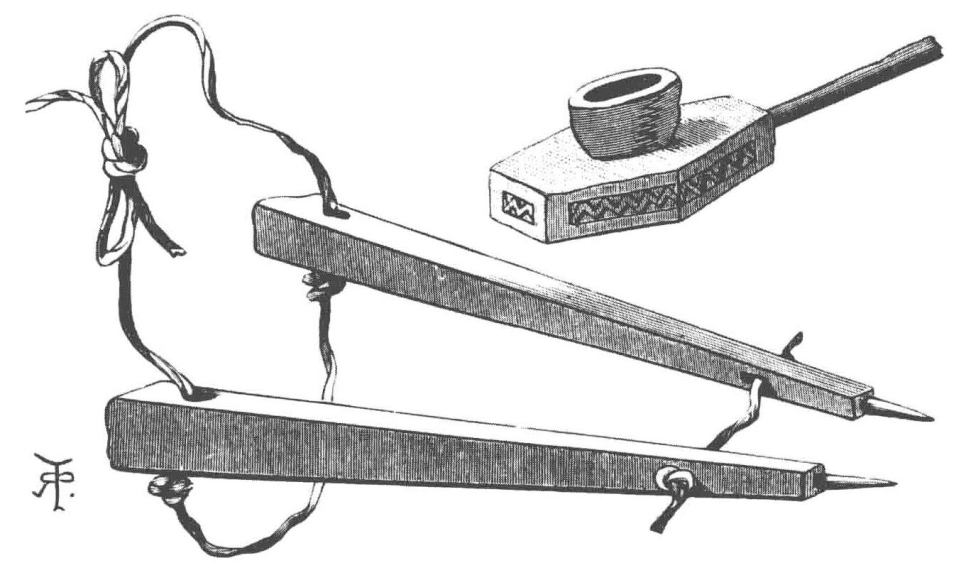

巴塔哥尼亚流星套索

在我们逗留饥荒港期间,火地岛人两次来侵扰我们。因为我们有很多器械、衣服和人在岸上,所以我们认为把他们吓跑很有必要。最初,在他们还离得很远时,我们开了几炮,最可笑的是,我们通过望远镜看到,只要我们的炮弹落到水里,这些印第安人就拿起石头,然后还大胆地反击,向我们的轮船扔石头,尽管我们相距有近2.5公里远!后来我们就派条小船离他们远远的,用滑膛枪开了几枪,这些火地岛人就躲在树后,每当枪声响起就向我们射箭,但他们所有的箭总是在离我们的小船不远的地方就落下来了。船上的军官指着他们哈哈大笑,这使得火地岛人抓了狂,他们徒劳地挥舞着斗篷,暴怒不已。最后,他们看到枪弹把树木都击倒了,就吓得逃跑了,而我们也平安、清静了。以前我们航行到这里的时候,这些火地岛人给我们添了很多麻烦,我们就在晚上对着他们的棚屋上面放火箭来吓唬他们。结果很奏效,有个军官告诉我,最初喧闹声大起,群狗乱吠,但几分钟过去,一片沉寂。这两种完全相反的效果让人觉得非常可笑。第二天早上,邻近地区的火地岛人一个都不见了。

当“小猎犬”号2月份在这里的时候,有天早上,我于4点钟开始攀登塔恩山,该山高780米,在这个地区是最高点了。我们乘小船到达山脚(但不幸的是,不是最佳处),然后开始了我们的攀登。山上的森林从海水高潮的水线处开始生长。头两个小时我就放弃了到达山顶的所有希望。山上的丛林太茂密了,必须得不断依靠指南针,而且每个地标尽管是在山地上,还是完全障蔽了。在幽深的山谷里,死寂般的荒凉景象无法用语言描述。山谷外是怒吼的狂风,但是在这些山洼处,甚至没有一丝风拂动着高大树木的叶子。这里到处都是阴暗、寒冷、潮湿,甚至连真菌、苔藓和蕨类植物都不能生长。在山谷里,简直不可能爬着向前,它们完全被横七竖八的巨大烂树干挡住了。要是从这些自然的桥上经过,一不小心会掉进烂木,深深地下陷到膝盖,使得行进常常受阻;别的时候如果想靠着一棵结实的树木,却发现那是一堆腐烂的东西,摇摇欲坠,即将倒下,因而惊出一身冷汗。我们终于发现自己已经到了低矮的树丛中,不久就到了裸露的山脊,它引领着我们通向山顶。这里的景色具有火地岛的特点:一条条不规则的山脉夹杂着一块块的积雪,下面是黄绿色的幽深的山谷,还有大海的狭长港湾从四面八方在陆地相互交叉。强劲的山风冷得刺骨,空气雾蒙蒙的一片,所以我们在山顶上没待多久。我们下山就没有上山费劲了,因为体重为我们开辟了一条通道,我们都是朝着正确的方向滑落下去的。

巴塔哥尼亚人的马刺和烟斗

我已经提到过,这座山上的四季常青的丛林[3]总是那么阴暗、朦胧,只有两三种树木在这里生长,别的植物都被排除在外了。丛林之上有很多矮小的高山植物,它们都从泥煤堆里生长出来,也是形成泥煤的物质——这些植物很显然与生长在欧洲山上的物种是近亲,尽管它们相距千里。火地岛的中心部分由黏土—板岩所构成,最适宜树木的生长;外部海岸的植物则是长在更贫瘠的花岗岩土壤中,它们所处的位置更加暴露于暴风之中,因此不允许长得更高大。在饥荒港附近,我看到过的大树比其他地方都要多——我测量了一棵冬青树,其树干的周长有135厘米,有些山毛榉的周长达到约4米。金船长也提到过,一棵山毛榉的直径有2.1米,根部以上的高度有5.1米。

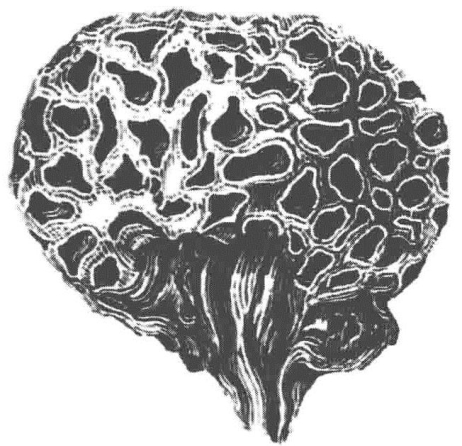

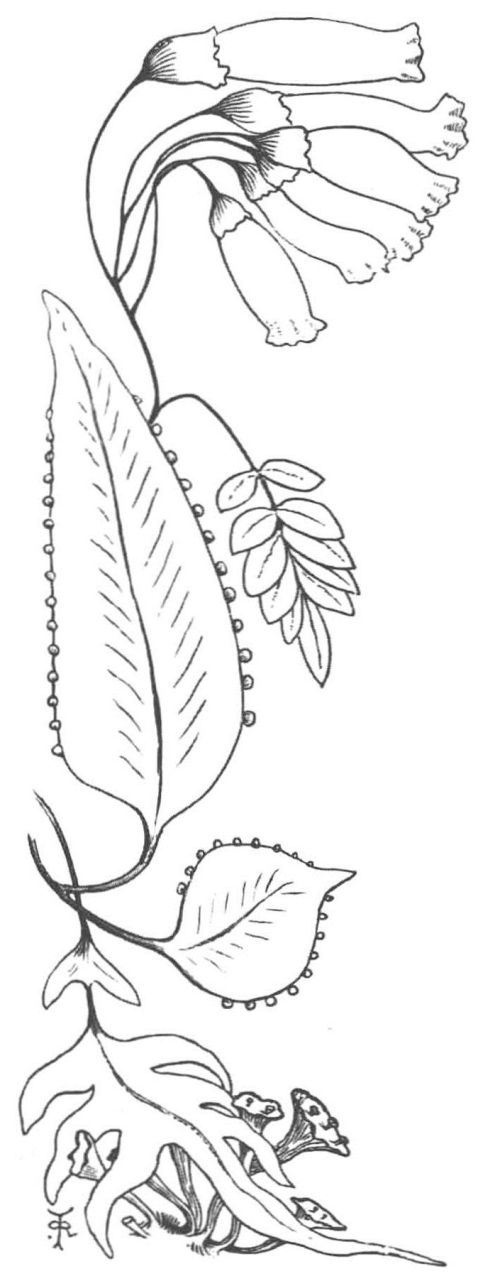

作为火地岛人的一种重要食物来源,有一种植物产品值得我们的注意。它是一种球状的、明黄色的真菌,数量繁多地长在山毛榉树上。当它没成熟时,它具有弹性、胀鼓鼓的、表面光滑,但成熟后就萎缩了,变得坚硬,整个表面深陷下去如蜂窝一样,如右图所示。

这种真菌属于一种新的、奇怪的种类[4]。我在智利的另一种榉树上发现了第二个物种——而虎克博士告诉我,他最近在范迪门地(塔斯马尼亚)的第三种榉树上发现了第三个物种。世界上距离遥远的不同地方的寄生菌与其所生长的植物之间的关系是多么奇特啊!在火地岛,真菌成熟变硬后,妇女、儿童就大量采集,不用煮熟就可以吃。它黏黏的,味道有点甜,闻起来略微有点像蘑菇。这里的土著人除了吃以矮种野草莓为主的浆果,还有这种真菌,此外就不吃别的蔬菜食物了。在新西兰,土豆引进之前他们大量食用羊齿蕨的根;而现在,我相信火地岛是世界上唯一的以隐花植物为主食的国家。

达尔文菌

从火地岛的气候与植物特性来看,我们可以想象得到,这里的动物应该是非常贫乏的。在哺乳动物中,除了鲸鱼和海豹,还有一种蝙蝠,是鼠类的一种(沟齿沙鼠属);两种真正的鼠类,是一种博氏栉鼠的同源物种或与土古鼠相似;两种狐狸(麦哲伦犬属与阿扎犬属);一种海獭;一种原驼;一种鹿。这些动物大多仅栖息在这座岛东部的干旱地区,而且从未在麦哲伦海峡南部看到过鹿。在海峡相对的两边和其间的一些岛屿上,观察到悬崖上柔软的砂岩、泥土与小圆石具有普遍相似性,人们会强烈地相信这块陆地曾经是连在一起的,这样就使得土古鼠和沟齿沙鼠这些脆弱、无助的动物能从两地的连接处通过了。但这些悬崖的相似性远不能证明任何陆地的连接,因为这些悬崖一般是由斜坡积层截断而形成的,它在地面上升前就在当时已经存在的海岸边累积起来了。然而这种不同寻常的巧合,即这两个大岛被比格尔海峡从火地岛的其余地方分割开来,一个岛的悬崖由一种叫作成层冲积层的物质组成,与海峡对面小岛前面的物质是相同的——而另一个岛的四周全是古老的水晶石。前一个岛叫拿瓦伦岛,上面有狐狸和原驼出没,而后一个岛叫霍斯特岛,尽管各方面都很相似,也只被一条不到1公里的海峡所分开,但杰米·巴顿告诉我说,这两种动物都找不到。

阴暗的丛林里很少有鸟儿栖息,偶尔也能听到一只白头霸鹟哀怨的叫声,它们隐藏在最高大的树顶上,也还有更稀少的叫声洪亮而怪异的黑色啄木鸟,其头顶上有一个精致的红冠。一种暗灰色的小鹪鹩偷偷地在纵横交错的、倒伏、腐烂的树干间跳来跳去;而旋木雀则是这里最常见的鸟类,不管是山顶还是洼地,是在最阴暗潮湿的地方、还是行人不能通过的深山峡谷,都能在山毛榉丛林中遇到这种鸟。这种小鸟有个习惯,似乎对任何进入这些静寂的丛林中的行人都会好奇地跟随着,因此显得比实际的数量要多得多。它们不断地发出一种刺耳的喳喳叫声,从一棵树飞到另一棵树,离闯入它们领地的人的脸只有几米远。它远不是人们所希望见到的性情温和、行事隐秘的真正的旋木雀,它也不像这种鸟会沿树干往上跑,而是像只鹪鹩,不辞辛劳地跳来跳去,在每个枝丫间搜寻着昆虫。在空旷些的地方可以遇到三四种雀科鸣禽,一种画眉鸟,一种八哥,两种克洛雀,还有几种鹰和猫头鹰。

缺失整个爬行动物纲中的任何一个物种是福克兰岛和火地岛的动物体系中最显著的特点。我得出这一结论不仅仅是凭自己的观察,还从福克兰岛的西班牙居民和火地岛的杰米·巴顿那儿听说了这件事。在圣克鲁什沿岸(南纬50°),我看到一种蛙类,这种动物和蜥蜴一样,说不定远在南边的麦哲海峡都能看到,因为那里还保留着巴塔哥尼亚的特点,但是在潮湿、阴冷的火地岛地界内却看不到一只。这里的气候可能不适合爬行动物的一些目,如蜥蜴目,这点可以预见得到,但至于蛙类也不能适应,就不太容易理解了。

这里的甲壳类昆虫数目很少。我很久都不相信,这个地方有苏格兰那样大,覆盖着植物和各种各样的大型草场,却很少出产甲虫。我所发现的少量甲虫是栖居在石头下的高山种类。具有热带特性的吃草叶的叶甲科在这里几乎没有[5];我只看到过极少量的苍蝇、蝴蝶和蜜蜂,但没见到过蟋蟀或直翅目昆虫。在水坑中,我只发现过极少量的水生甲虫,没发现任何淡水贝类——琥珀贝的首次出现是个例外,但在这里它得称为陆地贝,因为它栖居在离水源很远的潮湿的草地上。陆地贝只能与甲虫一样,在同处高山的环境下才能获得到。我已经把火地岛与巴塔哥尼亚的一般外观和气候做了对比,它们的区别在昆虫学方面非常典型。我认为它们在物种上没有一点共同性,因为很显然,昆虫的一般特性是十分不一样的。

但要是我们把目光从陆地转向大海,我们就会发现大海的生物是如此丰富多彩,而相比而言陆地上的生物就太贫乏了。在一定的空间里,世界各地的一片石质的并且部分受到保护的海滨都要比任何别的陆地能供养数量多得多的动物个体。有一种海产品,因为其重要性,值得在这里做一个特别的说明。它就是海带,或者说是巨藻。这种植物能从潮水的低水位到很深的海底在每个岩石上生长。它既能在海边生长,也能在海峡里生长[6]。我相信,在探险号和“小猎犬”号的航行期间,一定发现过靠近海面的每个岩礁上都有这种海藻在漂浮着。因此,行驶在暴风骤雨中的船只,常常得到这种海藻的帮助,它确实拯救了很多船舶使之免于沉没。在大洋西部的大浪中,无论多大的石块,不管它有多么硬,都不能抵挡海水的冲击,但我却惊奇地发现这种植物能在这里生长繁盛。它的茎是圆形的,黏滑光溜,其直径很少能达到3厘米,把几根合在一起,其强度能承受几块分散的大石头的重量,在那些深入内地的海峡里,它们正是附着在这些石块上面生长的,但有些石块太重了,如拔出水面后,一个人几乎是不可能把它们抬到船里的。库克船长在其《第二次航行记》中曾经说过,在凯尔盖朗岛,这种植物能从深达44米以上的海底向上伸展到海面来:“它们并不是垂直向上生长的,而是与海底成一个很小的锐角,而且还要在海面上伸展很多米。我敢担保说它们有些长到了110米以上。”按照库克船长的记载,这种植物能长到110米长,我一点都不怀疑,恐怕再没有比它更长的植物了。而且,菲茨·罗伊船长也发现它们长在82米深的地方。这种海藻生长的海底地带即使宽度不大,也能形成非常良好的天然的漂浮防波堤。在一个面对着大洋的海港里,人们会非常惊奇地看到,当巨浪从外海滚滚而来,并且经过这些四处漫延的海藻的茎干的时候,巨浪的高度就会立刻减小,从而变成平静的水面。

与这种海藻的生存关系密切的各纲目动物,其数量之多令人惊讶。要描述栖居在这种海藻丛生的地区的动物,就可以写成一本鸿篇巨著。这种海藻的几乎所有叶片,除了浮在海面上的以外,都被珊瑚类动物覆盖而结成一层厚厚的白硬壳。我们发现它们的结构非常精致:在它们表面上,有一部分栖居着简单的水螅一样的珊瑚虫,而另一部分则栖居着器官更发达的物种和漂亮的群居海鞘。此外,叶片上还附着有各种各样的小盘状的贝类、马蹄螺、无壳软体动物以及一些蚌类。无数的甲壳纲动物经常栖居在这种植物的各个部位。如果把互相缠绕、纵横交错的根部摇动一下,就有大批小鱼、贝类、乌贼、所有纲目的螃蟹、海胆、海星、漂亮的管海参、三角涡虫以及各种形状不同的爬行沙蚕科动物同时从它身上纷纷落下。我每次遇到一枝这种海藻,总会发现它的上面有一些结构新奇的动物。在智鲁岛,这种海藻长得不是很茂盛,所以大量的贝类、珊瑚类动物和甲壳纲动物都见不到,但仍保留着少量的板枝介科动物和几种群栖的海鞘纲动物,不过这里的海鞘纲动物与火地岛的物种不同。我们在这里看到的这种黑角菜属海藻要比寄宿在它那里的动物分布范围更加广泛。我只能把南半球的这些巨大的水生丛林与热带地区的陆地森林作个比较。然而,如果陆地上的任何一个地区里有一片森林遭到了毁坏,我相信,那些跟着它同时被毁灭的动物的物种数决不会比由于这种海藻的毁灭而引起死亡的动物物种数多。在这种植物的叶片之间栖居着无数的鱼类,它们在别的地方不能找到食物和庇护所;要是它们都灭亡的话,那么就会有很多鸬鹚和其他食鱼的鸟类、海獭、海豹和鼠海豚也会跟着灭亡。最后,火地岛的野蛮人——这个不幸的地方的不幸的主人,就会加倍自相残食,人口减少,说不定也会绝种了。

6月8日——我们清早就起了锚,离开了饥荒港。菲茨·罗伊船长决定离开麦哲伦海峡而循着前不久才发现的马格达伦海峡驶去。我们的航线朝向南方,沿着我前面已经说过的那种阴暗的航程,好像要下驶到另一个更糟的世界去。一路风平浪静,但空气很不清朗,所以我们错过了很多奇异的景色。一块块乌云飞快地越过山峰,从山顶上几乎下降到山脚。我们从乌云的空隙中看到那些隐现出来的景物,感到非常有趣——参差不齐的山尖、圆锥一样的雪堆、湛蓝湛蓝的冰川、对比明显的轮廓,使天边景色各异,看上去远近不同、高低不一。在这样的景色中,我们在云遮雾罩的萨缅托峰附近的土尔恩角抛了锚。在这个小港湾里,在几乎直立的高耸的山脚下,有一个没有人居住的小棚屋,它孤独地直立在那儿,使我们想起了曾经有人漂泊到这个荒凉的地方。但是难以想象的情形是,他只需要很少的生活要求或者很小的权力?!大自然所创造的没有生命力的作品——岩石、冰雪、风、水,相互之间各自交战,但它们又联合起来对付人类——在这里,它们都拥有了绝对的统治权。

6月9日——早上,我们非常高兴地看到缕缕轻雾从萨缅托山缓缓地升腾起来,向我们展示出它的真面目。这座山是火地岛的最高峰之一,海拔2040米。在相当于它的全部高度1/8的山基覆盖着幽暗的丛林,其上即是一片白雪向山顶延伸。这些巨大的雪堆从不融化,好像注定要跟这个世界一起长久地存在下去,显示出一幅高贵甚而壮丽的景色。这座山的轮廓非常清晰、分明。由于从白色闪亮的山表反射来的光线非常充足,因而到处都没有阴影,而且这座山上只有被雪线所切断的天空可以清晰辨别,所以整个山体的浮纹非常显著地凸现出来。有几条冰川蜿蜒曲折地从山上的大片雪地下降到海边,真可以把它们比作冰冻的尼亚加拉大瀑布,而且这种蓝色冰块的瀑布和流动的瀑布一样美丽。晚上,我们到达海峡的西部,但这里的水太深,我们找不到锚地,结果我们不得不在长达14小时的漆黑的夜里仍然在这个狭长的海湾里与岸边保持着一定的距离不断前行。

6月10日——早上,我们尽力向前行驶进入宽阔的太平洋。这些西部海岸一般都由低矮的、圆形的、非常贫瘠的花岗岩和绿岩所组成。纳伯勒爵士把这里的一个地方叫作南荒,因为“这块地方看来是多么荒凉”!他所说的名副其实。在主岛外面的海里,散布着无数的岩礁,汹涌的海浪不断地冲击着它们。我们从东、西符里岛之间驶出,稍向北行,这里浪花滚滚,因此这片海面被人称之为“银河”。一个居住在陆地上的人只要看一眼海边的这种情形,就会在整个星期里都梦见沉船、危险和死亡的情景。带着这样的印象,我们从此就和火地岛永远再见了。

下文要探讨的是南美洲南部的气候与其物产的关系,还要对雪线、冰川下降特别低的现象以及南极各岛屿的永冻地带加以说明。如果你对这些奇妙的课题不感兴趣,可以略去不看或只看最后的摘要重述。然而,我在这里只给出一个概要,如果要知道详情,可以参考本书的前一个版本的第十三章和附录。

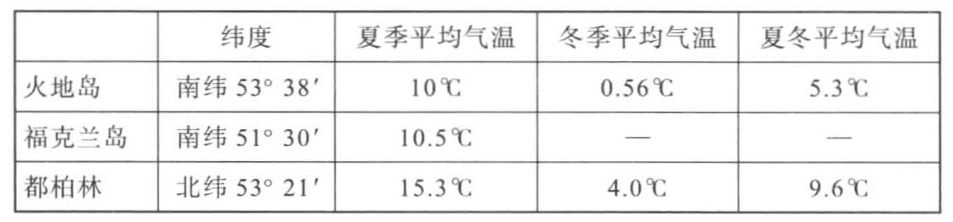

关于火地岛与西南海岸的气候和物产——下表列出了火地岛、福克兰岛、都柏林的平均气温及对比:

从上表我们可以看出,火地岛的中部在冬天时要比都柏林冷,而在夏天,其温度比都柏林不会低过5.3℃。根据冯·布赫所提供的资料,挪威的萨尔顿福德在7月份的平均气温(并不是全年最热的月份)高达14.4℃,而实际上相比于饥荒港[7]离南极的纬度而言,这里离北极还近13°!尽管火地岛的气候给我们的感觉是那么不适宜居住,可那些常绿树木仍然在这里旺盛地生长着。在南纬55°,人们可以看到蜂鸟在吮吸花蜜,鹦鹉在啄食温特树的种子。我曾经说过,这里的海洋生物非常繁多。根据G.B.索尔比先生提供的资料,这里的贝类(例如帽贝科、钥孔蜮科、石鳖科和巴纳克科)比北半球的相似物种的个体大得多,而且长得更快。在火地岛南部和福克兰群岛,生长着大量的个头很大的涡螺。位于南纬39°的巴伊亚·布兰卡港,数量最多的贝类是榧螺属的三个物种(其中一个物种的个体很大)、涡螺属的一、二两个物种和笋螺属的一个物种。这些贝类体现了热带类型的最佳典型。在欧洲南部的海滨,是否还存在着榧螺属的一个小型物种,还是一个疑问;至于另外两个属(涡螺属和笋螺属),是一个物种也没有了。如果有个地质学家在北纬39°的葡萄牙海滨发现榧螺属的三个物种、涡螺属和笋螺属的各一个物种,那么他很可能会断定,在这些贝类的生存期间,这个地方的气候一定是热带性气候,但是根据南美洲的情况来判断,这种推论很可能是错误的。

火地岛的气候温和、潮湿、多风。在北美大陆西岸的很大一段纬度地区也是这样,只不过那里的气温稍微高一些罢了。在合恩角以北960公里的丛林情况也极为相似。为了证明甚至再往北五六百公里气候同样温和,我可以提到智鲁岛(这里的纬度与西班牙北部的纬度相当),那里的桃树极少结果,可是草莓和苹果却长得非常茂盛,甚至是收割后的大麦和小麦[8]也要经常运到屋里去,让它们干燥、成熟。在智利的瓦尔迪维亚(与马德里一样,纬度也是40°),葡萄和无花果能够成熟,但在这里并不多见;橄榄很少能成熟甚至不能部分成熟,而橘子则完全不能成熟。大家都很清楚地知道,在纬度相当的欧洲地区,这些水果都长得非常好。即使在美洲大陆的里奥内格罗,其纬度与瓦尔迪维亚的纬度几乎相同,这里种植着红薯(旋花植物),而葡萄、无花果、橄榄、橘子、西瓜和香瓜这些植物则结着非常丰硕的果实。虽然智鲁岛及其南北海岸的潮湿、温和的气候对欧洲的果树很不适宜,但是本地的森林却在南纬45°~38°之间生长得非常茂盛,几乎和热带地区的森林不相上下。各种高大挺拔的树木,树皮光滑、颜色鲜艳,其上长满了寄生的单子叶植物,又大又漂亮的羊齿蕨多得不可胜数,树木状的草类和树木互相缠绕在一起,在地上9~12米的空间里形成了一个交错的植物群体。棕榈树生长在南纬37°的地方。有一种树木状的草类,很像是一种竹子,生长在南纬40°的地方;还有一种与它很近似的植物,树身很高,但不直立,甚至在遥远的南纬45°的地方也生长得很茂盛。

很显然,由于海洋的面积比陆地的面积大而形成了温和的气候,南半球的大部分地区都是如此。因而,这里的植物带有半热带的性质。在范迪门地(南纬45°)茂盛地生长着树蕨。我曾经量过一棵树蕨的树干,其周长不少于1.8米。在新西兰的南纬46°的一个地方,福斯特发现了一种树状蕨类,其上寄生着兰科植物。据迪芬巴赫博士[9]的资料显示,在奥克兰群岛,有种蕨类植物的树干又粗又高,甚至可以把它们叫作树蕨了。在这些岛屿上,甚至在更南方的南纬55°的麦夸里群岛上,大量的鹦鹉栖息在这里。(https://www.daowen.com)

南美洲的雪线高度和冰川的下降——如果读者要知道这张表的来源的详情,请参照本书的前一个版本:

因为永久雪线的高度主要是根据夏季的最高气温来决定,而不是全年的平均气温,我们就不必对它下降到麦哲伦海峡感到奇怪了,因为这里夏季凉爽,它的高度也只有海拔1050~1200米之间;而在挪威,我们得航行到北纬67°~70°之间,也就是更接近北极的14°,这样才能在这种极低的高度下遇到永久雪线。从上表可以看出,智鲁岛后面的科迪勒拉山脉上的雪线的高度(它的最高点的高度范围只有1680~2250米),与它在中智利的高度相差2700米左右[10],这真的是令人不可思议的(这两个地方的距离只不过相差9个纬度)。从智鲁岛的南面起向北到康塞普西翁(南纬37°)为止的陆地上生长着大片茂密的森林,森林中雾气弥漫,凝结成水滴,天空中时常云遮雾罩。我们已经看到了,把南欧的果树种植到这里会是怎样糟糕的结果啊!但在中智利却恰恰相反,在离康塞普西翁以北不远的地方,天空一般都是晴朗的;在一年里,夏季的7个月里是不下雨的,因此,南欧的果树在这里种植以后,就会结出让人称羡的果实;甚至甘蔗[11]也能在这里种植了。毫无疑问,在离开康塞普西翁的纬度不远的地方,永久雪线发生了前面所说的显著转折,上升了2700米。这种情形在世界上任何其他地方都是独一无二的。在离康塞普西翁不远处的同纬度地方不再有森林生长,而南美洲的树木正是多雨气候的特征,而多雨又是多云的天空和夏季凉爽的特征。

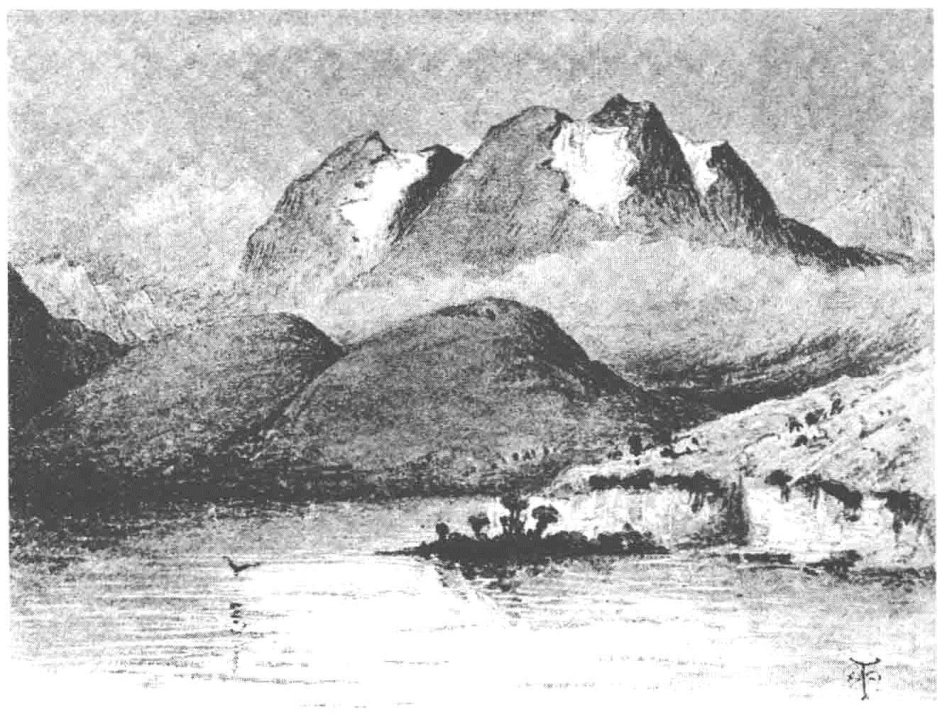

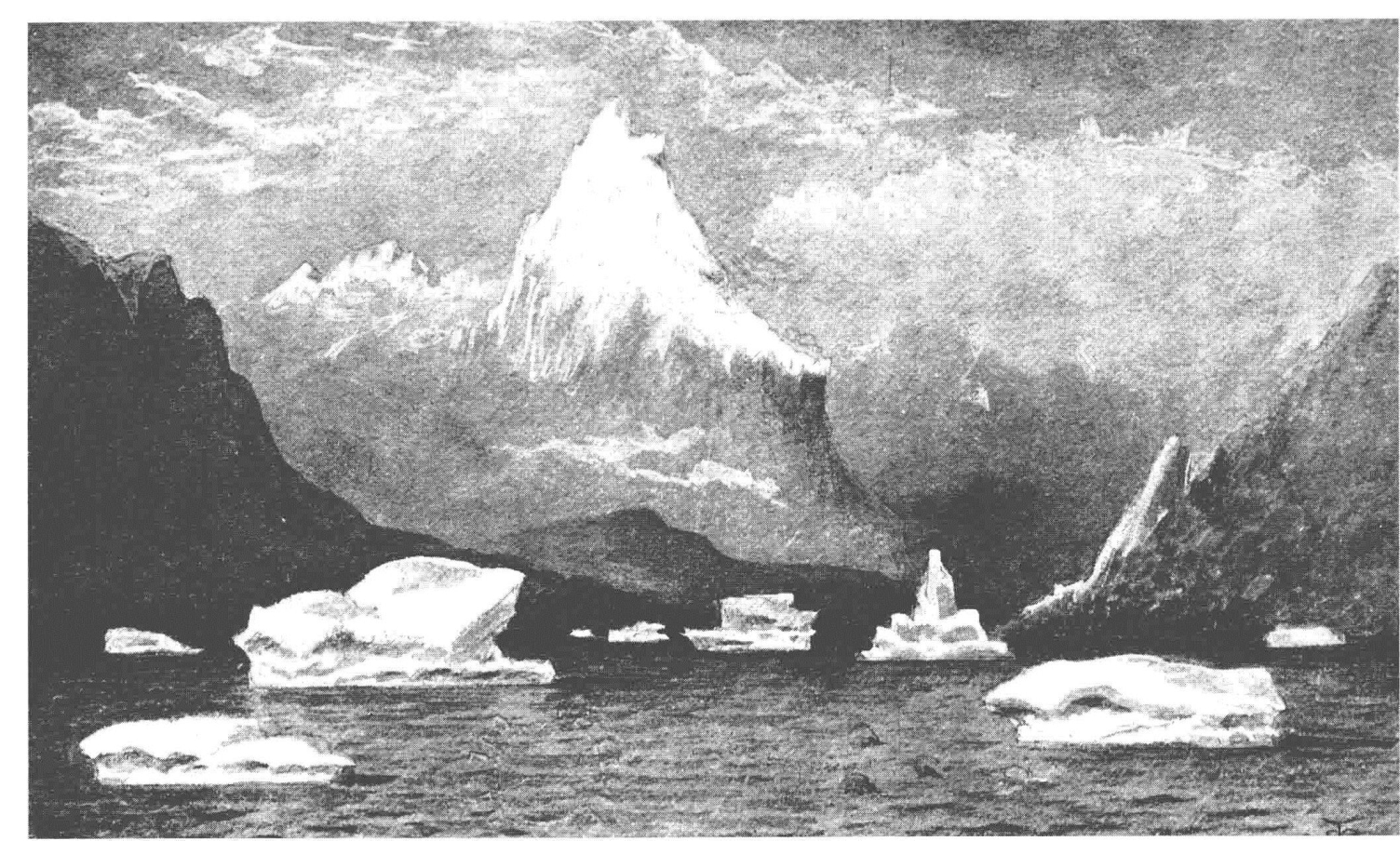

关于冰川下降入海,我想这主要是由于(当然,在山顶区域里,一定要适量的积雪供应给冰川)在靠近海岸边的陡峭山峰上,永久雪线的位置很低。因为火地岛的雪线位置很低,我们想必已经推测得到,会有很多冰川到达了海里。然而,当我第一次看到一条只有900~1200米高的山脉,其纬度和(英格兰西北的)坎伯兰相同,但它的每个山谷里都填满了冰流,一直下降到海边,我惊讶不已。一位勘察过冰川的军官描写道,不仅是在火地岛,而且远在北边1040公里的海岸,每条伸进到内陆的稍高些的山脉下面的狭长海湾的尽头都有着“巨大的、让人吃惊的冰川”。大块大块的冰块经常从这些冰冻的悬崖上落下来,其碎裂声有如人类发生战争时军舰上舷炮齐发的声音,久久地在孤独的海峡回响。上一章已经讲到,这些冰块降落到水里的时候,会产生巨浪,冲击邻近的河岸。众所周知,地震时常会引起大块的泥土从海边的悬崖上崩落下来;因此,如果有一个严重的冲击力(这里[12]就发生了这种冲击力),对一个沿狭长的裂缝成“之”字形运动着的冰川发生作用,其效果该是多么可怕啊!我会很容易想到,海峡最深处的水会被激起回流,随后在势不可挡的冲击力下,像卷稻草堆一样卷走大块大块的巨石。艾尔海峡和巴黎有相同的纬度,那里有几条巨大的冰川,而它附近最高的山只有1860米。在这条海峡里,曾经有人看到同时有近50座冰山向外漂流,其中有座冰山的整个高度至少有50米。有几座冰山上还载运着一些体积不算小的花岗岩石块和其他石块,它们和附近山上的黏土—板岩石块不同。

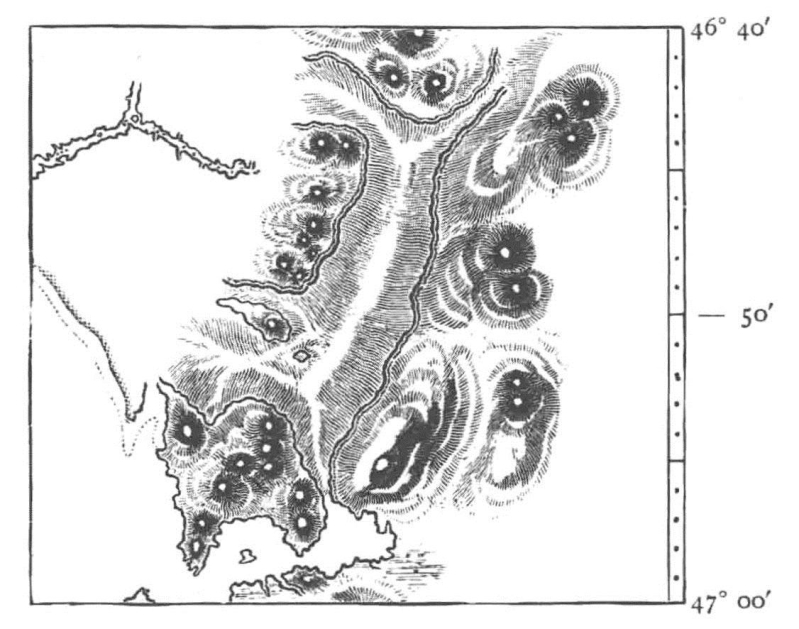

艾尔海峡

在“探险”号和“小猎犬”号两次航行期间,曾经测量过一条离南极最远的冰川,它位于南纬46°50′的佩纳斯湾。这条冰川长24公里,有一段的宽度是11公里,一直下降到海岸边。可是,甚至在这条冰川以北数公里的圣拉菲尔湖,在一个相当于日内瓦湖的纬度的一条狭长的海湾里,本月(相当于欧洲的6月)22日,有几个西班牙传教士[13]曾遇到过“很多的冰山,一些很大,一些比较小,其他的是中等大小”!

根据冯·布赫的说法,大多数南欧的冰川下降到海里会在北纬67°的挪威海岸相遇,而现在它离北极的距离比圣拉菲尔湖离南极的距离要近纬度20°,相当于近1970公里。这个位置的冰川与佩纳斯湾的冰川相比甚至更能得出引人注目的观点,因为它们下降到海里的地点离生长着最多的贝类——榧螺属的三个物种和涡螺属及笋螺属的各一个物种的海港不到7.5°的纬度数,也就是720公里;离棕榈树生长的地方不到9°;离美洲虎和美洲狮漫步的平原不到4.5°;离树状草类生长的地方不到2.5°;而且离兰科的寄生植物生长的地方不到2°;还有,离树蕨生长的地方只有1°!

佩纳斯湾的冰川

这些事实在地质学上具有很重要的意义,它们和北半球在漂砾转移时期的气候有关。在这里,我不详细说明冰山是怎样承担着运输岩石碎块的理论,而只是简单地说明火地岛的东部、圣克鲁什高原和智鲁岛等地的巨大漂砾的来源和位置。在火地岛,大多数的漂砾位于原来的海峡一线。这些海峡因为陆地的上升,现在已经变成了干涸的河谷。这些漂砾与大量不成层的泥沙结合在一起,包含着各种大小的、圆形的、有棱角的岩石碎块。这种地层,是由于冰山的滞留使海底不断地翻开,而冰山运来的物质不断地落在海底而形成的[14]。现在有少数地质学家怀疑这些高山附近的漂砾是不是由冰川本身运来的,还有,那些离高山很远的和嵌入到水下沉积层里的漂砾是否也是由冰川载运过来的或者是由那些冻结它们的海岸冰载运过来的。漂砾在地球上的地理分布,可以明显地阐明漂砾的转移与冰块存在的形式之间的关系。在南美洲,漂砾要在南纬48°以上才看不到;在北美洲,它们分布的极限是达到北极53.5°的地方;但是在欧洲,它们不会超过北纬40°。另外,我们还从来没有观察到美洲、亚洲和非洲的热带地区有漂砾,好望角没有看到过,澳大利亚也没有看到过[15]。

关于南极各岛屿的气候与物产——就火地岛及其北部沿海的植物繁茂情形来看,则美洲南部各岛和西南诸岛的状况确实会让人感到惊奇。库克发现,与苏格兰北部的纬度相当的南桑威奇群岛,在一年中最热的一个月份里却“覆盖着厚达数米的永不融化的积雪”,这里似乎不可能有任何植物生长。南佐治亚岛是一个长154公里、宽16公里的岛,和约克郡的纬度相当。这个岛“在夏季最热的时候,也完全被冰雪所覆盖”。在这里,可以引以为荣的植物只有苔藓、一些草丛和一种野地榆;动物方面只有一种陆鸟(科雷鹨)。可是更靠近北极10°的冰岛,根据麦肯齐的统计,却有15种陆栖鸟类。南设得兰群岛和挪威的南半部纬度相当,可是在这里却只有几种地衣、苔藓和一些草类。海军上尉肯德尔[16]曾看到,在相当于欧洲9月8日的那段时期,他停泊军舰的一个海湾已经开始结冰了。这里的土壤由冰块和火山灰互相堆叠而成;在地表下面不深处,肯定是永冻层,因为海军上尉肯德尔在其中发现过一个已经埋葬了很久的外国水手的尸体,他身上的肌肉和容貌仍然保存完好。一个奇怪的事实是,在北半球的两大洲(但不包括欧洲的破碎陆地),低纬度的地方有一个底土永久冰冻的地带——在北美洲,这个地带是在北纬56°附近,永久冰冻的底土深度是1米左右;在西伯利亚,永冻地是在北纬62°,深度在3.6~4.5米之间——其结果与南半球的情况完全相反。在北方大陆的冬天,由于广阔的陆地表面的热量都散发到晴朗的天空中,而且它的寒冷没有受到温暖的洋流的减弱,所以显得非常冷。另一方面,在短短的夏季里,天气却很热。而在南方的海洋里,冬季不是特别的冷,夏季也一点都不热——因为多云的天空很少让太阳晒暖海洋,而空气本身又不容易吸热,因此控制底土永冻地带的年平均气温也就很低了。很显然,一种长势很快的植物对热量的需求比不上对寒冷保护的需求,所以植物能够在靠近底土永久冻结、气候温和的南半球繁茂地生长,却不能在气候条件极端的北方大陆生长。

肯德尔上尉所发现的水手尸体能够很好地保存在南设得兰群岛的冰冻土壤中,这一事实引起了人们的兴趣,因为那里的纬度(南纬62°~63°)比帕拉斯所发现的西伯利亚地下冰冻的犀牛所在的纬度(北纬64°)还要低得多。虽然我在前一章力图证明,认为大型四足动物需要茂盛的植物来维持生存的说法是错误的,但是在南设得兰群岛上找到冻结的底土这件事却是很重要的。这个群岛离合恩角附近有森林覆盖的岛屿还不到580公里。就这些岛屿上的大量植物而言,它一定可以维持任何数量的四足动物的生存。西伯利亚大象和犀牛的尸体能够完好地保存下来,毫无疑问是地质学方面最惊人的事实。但是,只要单独想一下从邻近地区供应食物是那样困难,那么整个情形就不会像通常所想的那样让人困惑了。西伯利亚平原像南美洲的潘帕斯大草原一样,似乎也是在海底形成的,河流把很多动物尸体运到这个海里。这些尸体的大多数只剩下了骨架,但也有一些完整的尸体保存了下来。现在大家都知道,在北美洲的北极圈海岸边的浅海里,海底也是冻结的[17],而且在春天时没有陆地表面融化得那样快;还有,在海水较深的地方,海底是没有冻结的,离表层以下一两米深的泥土的温度甚至在夏季还在冰点以下。这种情形与陆地上一两米深的土壤永久冻结时一样。在更加深的海底,泥土和海水的温度很可能还没有低到足够保存肉体的程度,因此那些被载运到北极圈海岸附近的浅海里的尸体就只剩下了骨架。现在西伯利亚的最北面有数不清的动物骨骼,据说甚至有些小岛差不多全是由骨骼构成的[18]。这些小岛的位置,离帕拉斯发现冰冻犀牛的地方以北还不到10°的纬度。另一方面,要是有一个尸体被洪水冲到北冰洋的浅水区,如果它很快被足够厚的泥土所覆盖以防止夏季的海水热量渗入到尸体,而且如果这个海底上升为陆地,则覆盖的厚泥层足可以防止夏季的空气和太阳的热量,并使它不致融化和腐烂。

麦哲伦植物群

摘要重述——我要对气候、冰川运动、南半球的物产等主要事实做一个摘要说明,同时,因为我们对欧洲的情况更熟悉,我就以假想的方式把本章中的各个地方移调到欧洲作为对照。于是,在里斯本附近,最常见的海生贝类就是榧螺属的三个物种、涡螺属和笋螺属的各一个物种,并且具有热带的特征。在法国南部各省,则有规模宏大的森林,其中树状草类与树上长满寄生植物的树木交错生长在一起,它们把地面都遮住了。美洲狮和美洲虎将在比利牛斯山脉出没。在相当于勃朗峰的纬度、但是在远达中北美洲西部的一个岛上,树蕨和寄生的兰科类植物将会在茂密的丛林中繁茂地生长。甚至远在北面的丹麦中部,也会看到蜂鸟在精美的花朵周围翩翩飞舞,鹦鹉在常绿林里寻找食物,而在那里的海中,我们会看到涡螺属以及体型硕大的所有贝类迅速地生长。然而,在离丹麦的新合恩角以北只有580公里的一些岛屿上,一具尸体会埋在土壤里(如果它被冲到浅海里,就会被沉积的泥土所覆盖),因为土壤永久冻结,所以保存得非常完好。要是有个大胆的航海家想要深入到这些岛屿的北面去,他就要在这些巨大的冰山中经历千难万险,而且他会看到有些冰山载运着大块大块的岩石远离它们原来的位置。还有一个大岛,与苏格兰南部的纬度相当,但在两倍远的西部,将会“几乎全部都被终年不化的积雪所覆盖”。它的每个海湾的尽头都是冰冻的悬崖,每年都有大量的冰块分裂崩塌——这个岛上值得夸耀的植物,只有一些苔藓、草类和地榆而已。此外,还有一种云雀是这个岛上唯一的居民。从我们丹麦的新合恩角起将有一条山脉,高度还没有阿尔卑斯山脉的一半,笔直地向南伸展。在这条山脉的西侧,每条深深的海湾的尽头都有着“巨大无比的、惊人的冰川”。在这些孤寂的河道上,经常有冰山崩落的声音在回响,并且经常有巨浪冲击着两岸。数不清的冰山中,有些跟教堂一样高,偶尔会载运着“一点都不算小的岩石”搁浅在小岛的外海滩上,不时还有猛烈的地震,把巨大的冰块震落到山下的水里去。最后,有几位传教士想进入一条狭长的海湾里去,他们就会看到在四周不高的山上有很多巨大的冰川一直下降到海边。如果要他们坐在小船上向前行驶,他们就会被无数的浮冰所阻挡,这些冰山有的比较小,有的巨大无比,而这件事情的发生日期是我们的6月22日,就是现在的日内瓦湖所伸展开的地方[19]!

巨藻,或称麦哲伦海带

[1]西南方向的微风一般总是特别干燥。1月29日,我们在格雷戈里角抛了锚,一阵从西往南的大风吹过,晴朗的天空中只有少量积层云,温度14℃,露点2℃——相差12℃。1月15日,在圣朱利安港,早上轻风大雨,接着是雨点夹杂着猛烈的雹子——然后变成狂风大作,浓云滚滚——天空放晴,吹着强劲的南偏西南风。温度15℃,露点6℃——相差9℃。

[2]伦格(Rengger),《巴拉圭的哺乳动物种类》,第334页。

[3]菲茨·罗伊船长告诉我,在4月份(相当于我们的10月份),靠近山脚下的树叶改变了颜色,但地势更高的地方的树叶则没有。我记得读到过一些有关的观察记录。记录显示,在英格兰,温暖、晴朗时的秋天的树叶要比寒冷、晚秋的树叶落得早。这里海拔更高地方的树叶由于处于更寒冷的环境中颜色变化很慢,这肯定是遵循了相同的植物界的一般法则。火地岛的树木不会在一年中的任何时候把叶子全掉光。

[4]J.M.伯克利牧士在《林奈学报》(第十九卷,第37页)中对我的标本所做的记录和描述,他把这种真菌命名为达尔文菌(Cyttaria Darwinii),而智利的一个菌种则被称作C.Berteroii,这个属与保加利亚属(Bulgaria)相近。

[5]我认为,我得把一种高山跳甲属排除在外。沃特豪斯先生告诉我,地甲科有八九种——大量具有奇特的外形;异附节科有四五种;象虫科有六七种;以下的属各有一种:隐翅虫、叩头虫、栉角虫、鳃角金龟。其他的目中种类更少。在所有的目中,个体稀少的目比别的种类更突出。大多数的鞘翅目在沃特豪斯先生的《自然历史编年史》(Annals of Nat.Hist)中都做了详细的描述。

[6]其地理分布范围惊人地宽,有人发现从靠近合恩角极南端的岛屿到远至南纬43°的东海岸北部(由斯托克斯先生给我提供的资料)——但胡克博士告诉我,在西海岸,它的分布延伸到加利福尼亚的旧金山,甚至有可能到达堪察加半岛。因此,其在纬度上的分布范围是极其广阔的,而库克先生肯定对这些物种非常熟悉,他在不少于西经140°的凯尔盖朗岛还发现过这个物种。

[7]至于火地岛,其结论是从金船长的观察(《地理杂志》,1830年)和从“小猎犬”号上的观察推论出来的。而福克兰群岛的情况,我要万分感谢沙利文上校提供的最热的三个月(即12月、1月、2月)的平均气温。都柏林的气温由巴顿提供。

[8]Agüeros,《智鲁岛省简史》,1791年,第94页。

[9]参看该杂志的德语翻译以及布朗先生的《弗林德斯航行记》(Flinders's Voyage)附录中的其他论据。

[10]在智利中部的科迪勒拉山,我相信雪线的高度在不同的夏季范围相差很大。我确信,在一个非常干旱、漫长的夏季,所有的积雪在阿空加瓜山消失了,尽管它的高度达到了惊人的6900米。很有可能这么高地方的大部分积雪蒸发了,而不是融化了。

[11]迈尔斯(Miers)的《智利》,第一卷,第415页。据说在南纬32°~33°的因赫尼奥(Ingenio)有甘蔗生长,但数量不够多,不能生产创利。在因赫尼奥南部的基约塔山谷,我看到过一些很大的枣树。

[12]巴尔克利与卡明的《赌注的损失的真实故事》(Faithful Narrative of the Loss of the Wager)。这场地震发生于1741年,8月25日。

[13]Agüeros,《智鲁岛省简史》,第227页。

[14]《地理学报》第四卷,第415页。

[15]我对这一课题在本书第一版的附录中进行了详细的说明。我已指出,由于错误的观测,在有些炎热的地方有明显的缺少漂砾的例外情况。我发现有几处叙述得到了不同的作者的确认。

[16]《地理杂志》,1830年,65~66页。

[17]迪斯先生与辛普森先生,《地理杂志》第八卷,第218页,220页。

[18]居维叶(《关于化石骨骼的研究》,第一卷,第151页),摘自比林的《航行记》。

[19]在本书的前一版及附录中,我已对北冰洋的漂砾和冰山位移说明了一些事实。这一主题已由海耶斯先生最近在《波斯顿杂志》(第四卷,第426页)中做了杰出的加工。作者似乎并不知道我所发表的一个论据(《地理杂志》第四卷,第528页),其中就有关于一个镶嵌在北冰洋冰山中的巨大漂砾,几乎肯定离任何陆地160公里之远,或许还要远得多。在附录中,我详细地讨论了冰山在搁浅、开槽以及像冰川一样抛光岩石的可能性(那时难以想到)。现在已经是大家都接受的观点了,而我还不免怀疑它甚至在侏罗纪时期的事例的适当性。理查森博士向我肯定,北美的冰山在它们之前推动着沙石,使海底的岩石留下了非常光滑的平地。几乎不容怀疑,这种突出的地势肯定会沿着冰山势不可挡的前进的方向被磨光、刮伤。在写作了该附录后,我已在北威尔士看到过冰川和漂浮的冰山间相邻的运动(《伦敦哲学杂志》,第二十一卷,第180页)。