二

有关人与图腾之间存在一种能够客观感知到的相似性的观点,在阿赞德人那里足以构成问题,在阿赞德人的图腾中,也包括像凤头水蛇、虹蛇、水豹和雷兽这样想象出来的动物。[6]甚至在努尔人那里,虽然所有图腾都是与真实的对象相对应的,但是我们必须认识到,这份名单构成了一种相当奇特的分类:狮子、水羚、鳄鱼、巨蜥、各种蛇、龟、鸵鸟、牛鹭、黍鸟、各种树、莎草、葫芦、各种鱼、蜜蜂、红蚁、河流和小溪、带有斑纹的牛、单睾、兽皮、椽子、绳子、部分牲畜,以及某些疾病。总而言之,“我们可以说,在选择的过程中,并没有什么明显带有功利色彩的因素。对努尔人来说,有些最有用的动物、鸟、鱼、植物以及人造制品都不在这份图腾名单上。所以,努尔人的图腾制度实际上并没有印证某些人在图腾制度中提出的论点,甚至是经验利益的仪式化过程”。[7]

以上观点与拉德克利夫-布朗的看法明显相反,埃文思-普里查德(Evans-Pritchard)回忆说,涂尔干此前就曾经对类似的理论阐明过这样的观点。由此得出的结论,也适用于弗思和福忒斯所提出的解释:“一般而言,努尔人的图腾并不是人们所期望的生物,可以借助某些令人惊叹的特性,引起人们特别的关注。相反,这些能够激发努尔人创作神话的想象力的生物,这些能够在民间传说中体现得最醒目的生物,根本没有体现,或者很少和很不明显地体现在他们的图腾之中。”[8]

所以,作者无法回答这样的问题——从我们进行阐述伊始,就会不断遇到像主旨这样的问题——为什么哺乳类、鸟类、爬行类动物和树木会成为神力与世系之关系的象征。埃文思-普里查德走得最远的地方,就是他看到了某些人们广泛持有的信仰可能会用某些事物来满足这一功能:例如,鸟会飞,所以更能够与天上的最高神灵相沟通。这种观点并不适于蛇,即使蛇也会以自己的方式成为神灵的体现。在热带稀树草原中比较罕见的树木,也会被看作是神的恩惠,因为这些树可以带来树荫;河流和小溪也与水灵有关。对单睾和带有某种斑纹的动物来说,人们也相信它们是具有超凡力量的精神活动的明显标志。

除非我们回到埃文思-普里查德坚决拒斥的经验主义和自然主义,否则,我们必须认识到,这些土生土长的观念并不是很明显的。如果我们由于生物学和经济学的功能而将小溪作为仪式态度之目标的可能性排除掉,那么设想中的小溪与水灵的关系就会被还原成纯粹语言上的表达方式,即有关赋予它们的精神价值的表达,可是,这并不是一种解释。其他的情形也如此。另一方面,埃文思-普里查德也有能力进行深入的分析,从而使他在某种意义上逐步破解在努尔人的思维中能够把某些人的类型与某些动物物种统一起来的关系。

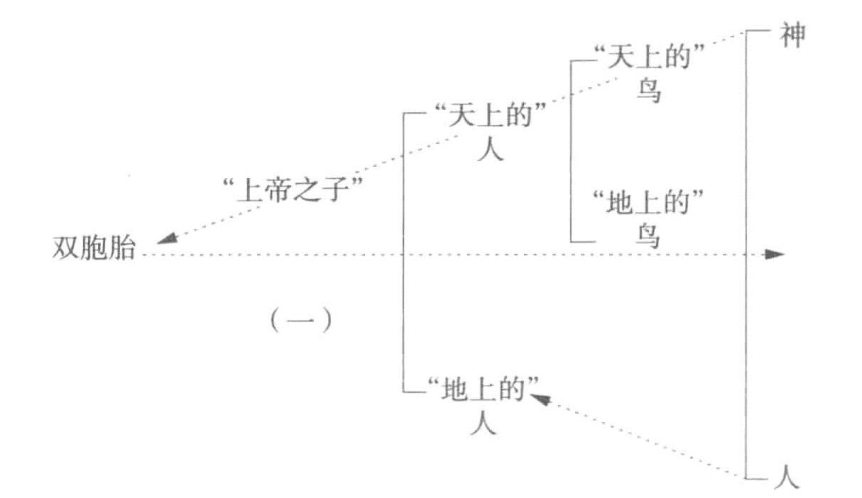

为了概括双胞胎的特征,努尔人采用了初看起来显得非常矛盾的表达方式。一方面,他们说双胞胎是“一个人”(ran);另一方面,他们说双胞胎不是“人”(ran),是“鸟”(dit)。要想正确地解释这种表达方式,就必须逐步考察其中所包含的推理过程。双胞胎作为神力的体现,首先是“神之子”(gat kwoth),由于天是神圣的寓所,所以双胞胎也被称为“天上的人”(ran nhial)。在这样的语境中,他们与普通人是对立的,所以普通人就叫作“地上的人”(ran piny)。由于鸟本身就是“天上的”,所以双胞胎可以比作鸟(见图2)。

图2

然而,双胞胎依然是人:虽然他们是“天上的”,但他们相对来说也是“地上的”。不过,同样的区别也适用于鸟,因为某些鸟与其他鸟相比,既飞不高,也飞不好,所以,在它们自己的领域中,尽管一般来说鸟都是“天上的”,可是也会根据上下之别被划分开来。于是,我们就可以理解为什么双胞胎会被称为“人间的”鸟:如珠鸡、鹧鸪等。

如此设定的双胞胎与鸟之间的关系,既不能根据列维-布留尔的参与原则得到解释,也不能依照像马林诺夫斯基这样功利主义的观点来解释,更不能依照弗思和福忒斯所提出的针对可感的相似性所产生的直觉加以解释。在我们面前呈现的,是能够把精神关系统一起来的一系列逻辑联系。双胞胎是“鸟”,既不是因为他们与鸟混同了起来,也不是因为他们看起来像鸟,而是因为双胞胎与其他人的关系,俨然是“天上的人”与“地上的人”的关系,与鸟的关系,也像是“地上的鸟”与“天上的鸟”的关系。所以,他们也像鸟一样,在最高的神灵与人之间占据着中介地位。

尽管埃文思-普里查德没有明确提出这一点,但这一推论过程使他得出了一个很重要的结论。因为这种推论不仅适用于努尔人在双胞胎与鸟之间所确立的特殊关系(非常类似于大不列颠哥伦比亚的夸扣特尔人所构想的双胞胎与鲑鱼之间的关系,这种比较本身就可以证明,在这两种情况中,该过程是以一种更为一般的原则为基础的),也适用于人们在人类群体与动物物种之间所设定的每一种关系。正如埃文思-普里查德本人所说,这种关系是隐喻的关系。[9]努尔人是通过类比他们自身的社会分支(如世系)来谈论自然物种的,世系与图腾物种之间的关系,也是依据他们所说的布思(buth)模式加以概念化的,布思就是来源于共同祖先的旁系世系关系。所以,动物世界就是依照社会世界来构想的。这里,存在一种食肉动物的共同体(cieng,如狮子、猎豹、鬣狗、豺、野狗和家狗等),把獴当作它的世系(thok dwiel)中的一种也包括进来,并进一步再划分成一些由小动物组成的较小世系(如各种各样的獴,以及体型较小的猫等)。另一个集合体,或者说另一种类别或种类(bab),是由食草动物组成的:既包括羚羊、瞪羚、水牛和黄牛,也包括野兔、山羊和绵羊等。“无足人”一组是蛇的世系,“河人”则把生活在溪流和沼泽中的所有动物都统统包括在内,如鳄鱼、巨蜥、所有鱼类,以及沼泽中的鸟和所有吃鱼的鸟,此外,还包括阿努亚克人(Anuak)和丁长人(Balak Dinka),他们大多时候都不用牛,是一些在雨季耕作的农夫和渔民。而来自庞大的共同体的鸟类,也被划分成了一些世系:“神之子”、“神之子的姐妹的儿子”,以及“贵族的儿女”。[10](https://www.daowen.com)

这些理论上的分类,就是图腾观念的基础:

这样,有关图腾关系的解释,在这里就不能从图腾本身的性质中去寻找,只能从图腾与心灵的联系中去寻找。[11]

近来,埃文思-普里查德更为严格地重新阐述了这一观点:

安置在生物上的概念和情感,并非源自生物本身,而是别处。[12]

然而,无论这些观点多么富有想象力,它们依然服从于两个方面。首先,土著人有关双胞胎的理论,非常严格地服从于努尔人的神学:“这一公式(将双胞胎与鸟等同起来)所表达的并不是双胞胎与鸟之间的二价关系,而是双胞胎、鸟和神之间的三价关系。对神来说,双胞胎和鸟具有同样的特性。”[13]

不过,对最高神灵的信仰,并不必须确立这样一种关系,对那些在心灵上并不像努尔人那样具有神学色彩的社会来说,我们自己就可以证明这些关系。[14]所以,埃文思-普里查德在通过这种方式来阐发他的解释时,也会冒有限制这一解释的风险:他与弗思和福忒斯一样(尽管程度上比较低),用一种特殊社会的语言提出了一种普遍的解释,所以,也限制了该解释的适用范围。

其次,尽管拉德克利夫-布朗在埃文思-普里查德发表《努尔宗教》的前几年,提出过有关图腾制度的第二理论,可是埃文思-普里查德似乎并没有看清这一理论所带来的革命性的重要意义。[15]第一理论与第二理论之间的巨大差别,远远超过英国人类学家所认识到的差别。在我们看来,该理论不但对图腾制度问题进行了彻底的清算,也在不同的层面上以不同的方式提出了真正的问题,当时,人们还没有明确地意识到这一问题,尽管在最终的分析中,该问题的浮现可以被看作是人类学思想中图腾制度所引发的激烈争论的根本原因。如果有人说,即使知识的现状与顽固不化的成见阻碍了对这一问题的认识,或者只是歪曲地揭示了它,但许多有才能的头脑依然在没有合理动机的情况下来关注这一问题,其实,这样的说法并不可信。所以,我们必须把注意力转移到拉德克利夫-布朗的第二理论上来。