(四)

我们还没有解决列奥纳多的秃鹫幻想。列奥纳多运用使人清楚想起性行为描述的词汇(“用它的尾巴一次次地撞击我的嘴唇”),强调了母子间性关系的强度。通过他母亲的(秃鹫的)行为和突出的嘴的区域间的联系,不难猜测幻想中还包含着第二个记忆。可以如此解释:“我的母亲无数次将热烈的吻印在我的唇上。”这个幻想是他被母亲哺乳和被母亲亲吻的记忆的混合。

仁慈的自然给了艺术家通过他创作的作品表达他最隐秘的精神冲动的能力,这冲动甚至对他个人也是隐藏着的;这些作品对于那些对艺术家陌生的人具有强烈的作用,他们自己也不知道自己的情感来源。难道他一生的作品中没有一件能证明他的记忆保留了童年期最强烈的印象?人们当然期望有些什么东西。但是,如果人们想到一些深刻的转变,一位艺术家的生活印象必须通过这些转变才能对他的艺术作品有所贡献,那么他准会极其谦虚地声称他们的演绎的确定性,在列奥纳多的例子中尤其如此。

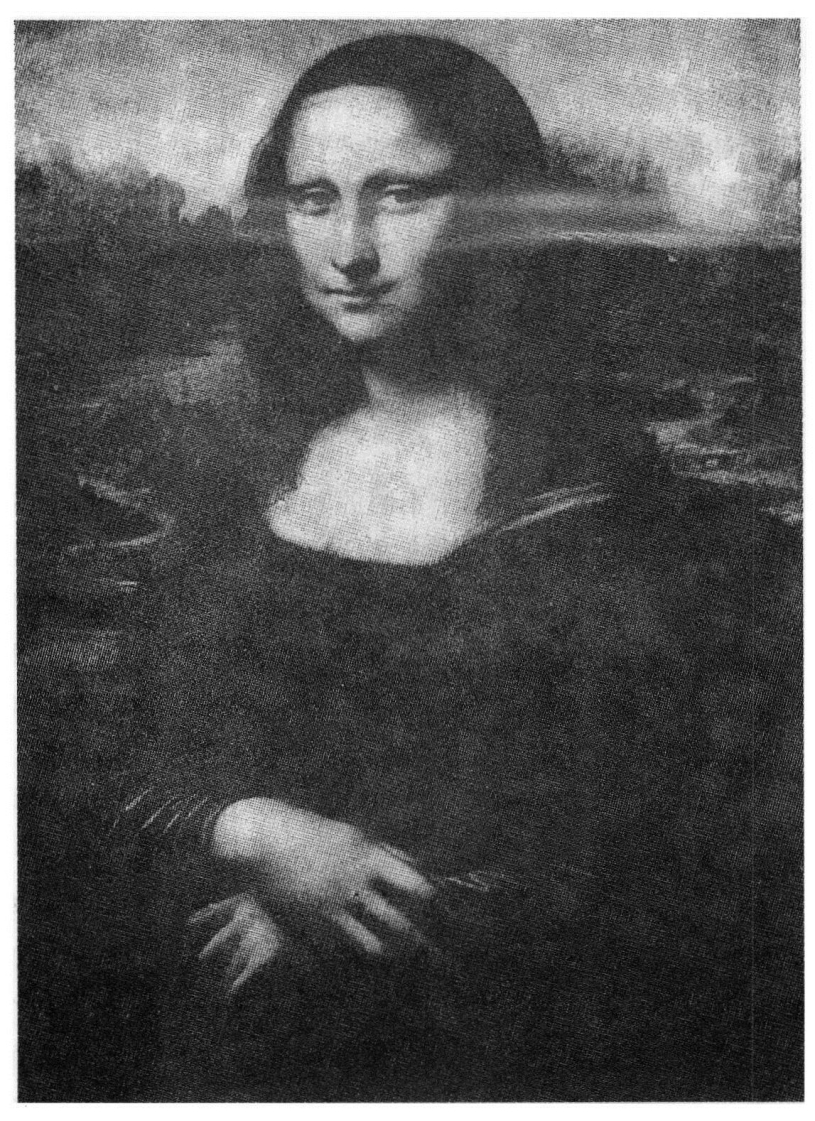

任何一位想到列奥纳多的绘画的人都会记起一个不寻常的微笑,既迷人又令人困惑。列奥纳多将这微笑画在他的女性形象的嘴唇上(见图2)。这是一个永恒的微笑,挂在长长的、弯曲的嘴唇上,成了列奥纳多风格的一个标志,被称为“列奥纳多式的”。[59]佛罗伦萨人蒙娜·丽莎·德·吉奥孔多那惊人秀美的面庞,给所有看这幅画的人一个最强烈而迷乱的印象。这微笑需要解释,也得到了多种多样的解释,但没有一个令人满意。“几乎过去了4个世纪,蒙娜·丽莎仍然使那些长久注视过她的人谈论着和糊涂着。”[60]

图2 达芬奇的《蒙娜·丽莎》

穆瑟(1909,1,314)写道:“特别令观赏者着迷的是这微笑的非凡魔力。数以百计的诗人和作家描写了这个女人,她一会儿诱人地冲我们微笑,一会儿又冷冷地,无意地看着空中;没有一个人能解开她的微笑之谜,没有人能读懂她的思想。任何事物,甚至风景,都梦一般神秘,似乎在一种性欲中颤抖。”

蒙娜·丽莎的微笑由两个不同的因素结合在一起,这个观点打动了数位评论家。他们由此在这位美丽的佛罗伦萨人的表情中发现了那支配着这位女人的性生活的冲突的最完美表现。节制和诱惑之间,最挚爱的温情和最粗野的需求的情欲之间的冲突——毁灭男人,似乎他们是异己的存在。下面是芒茨的观点(1899,417):“我们知道,将近4个世纪,蒙娜·丽莎·吉奥孔多对簇拥在她面前的仰慕者而言一直是个令人着迷的不解之谜。没有一位艺术家(这里,我引用一位笔名为皮里·德·考察的敏感作家的话)曾经如此出色地表达了女性的本质,温柔和献媚,端庄和隐秘的感官享乐,所有冷漠心灵的神秘性,沉思的大脑,一种克制的,不表露任何喜悦神采的个性。”意大利作家盎格鲁·孔帝(1910,93)看到卢浮宫里的这幅画在一束阳光照耀下熠熠生辉,“这位夫人在庄重的宁静里微笑,她的征服的本能,邪恶的本能,人类的所有遗传,诱惑和征服的意志,欺骗的魅力,隐藏着残暴目的的仁慈,所有这一切在她那笑的面纱后时隐时现,埋葬在她的微笑的诗句之中……善与恶,野蛮与同情,优雅和机警,她微笑着……”

列奥纳多用4年时间绘制这幅画,可能是从1503年到1507年,在他第二次在佛罗伦萨居住期间,那时他已五十多岁了。根据瓦萨利的说法,列奥纳多用精心设计的方式使夫人始终愉快地坐着,脸上保持着那著名的微笑。在目前状态,这幅画没有保留下任何他当时用画笔在画布上再现的那些微妙细节;当画还在绘制过程中时,它就被认为达到了艺术的顶峰,但是列奥纳多本人显然并不满意,他声称这幅画尚未完成,没有交给订画人,而是自己带到了法国,在那里他的保护人弗朗西斯一世从他那儿得到这幅画将它送进了卢浮宫。

让我们离开蒙娜·丽莎的面部表情这个不解之谜,注意一个不容争议的事实,她的微笑对艺术家本人所具有的魅力就像对以后四百年里所有看到她的人一样强大。从那以后,这个摄人魂魄的微笑不断出现在他的作品中,也出现在他的学生的作品中。既然列奥纳多的蒙娜·丽莎是一幅肖像画,我们就不能假设他出于个人原因在她的脸上加上了这个富有表现力的特征——一个她自己不具备的特征。不可避免的结论似乎是,他在自己的模特儿脸上发现了这个微笑,被深深地打动了,然后在这个微笑上加上了自己幻想的自由创作,这个不算牵强的解释曾由康斯坦丁诺娃提出过(1907,44):

“在列奥纳多为蒙娜·丽莎·德·吉奥孔多画肖像所耗费的时期之内,他研究了这位夫人面部特征的微妙细节,怀着巨大的同情,将这些特征——尤其是神秘的微笑和奇怪的凝视——移到所有他后来绘画或素描的脸庞上去。吉奥孔多那独特的面部表情甚至在卢浮宫的《施洗礼者约翰》一画中看到;首先,在《圣安妮夫人和孩子》[61]中的玛丽的面部表情里可以清楚地辨认出来。”(见图3)

图3 达芬奇的《圣安妮、夫人和孩子》

但是这种情况也可以由另一种方式产生。不止一个列奥纳多的传记作家感到需要找出吉奥孔多的微笑魅力背后的更深层原因,这魅力使艺术家受到如此巨大的感染,以至于他以后再也没有将自己从其中解脱出来。瓦尔特·佩特从蒙娜·丽莎的画像中看到了一种“风采……一千年来男人们所渴求的那种富于表情的风采。”(1873,118)他相当敏感地写道:“总是伴随着一点儿邪恶的神秘莫测的微笑,影响了列奥纳多的所有作品。”当他写下以下文字时,引我们到达另一条线索:

“除此之外,这是一幅肖像画,从列奥纳多的童年时代开始,我们就看到这个幻像在他的梦的结构中有了轮廓,如果不是有清楚的历史证明,我们可能会想象,这就是他理想的夫人,最后被具体化和被看到了……”

玛丽·赫茨菲尔德(1906,88)无疑在头脑中有一些与沃尔特·佩特极相似的看法。她在1906年宣称列奥纳多在蒙娜·丽莎那里遇到了真正的自我,因此他才能够把自己的大量本性画进画中,“她的特征全在于列奥纳多心中的神秘的同情。”

让我们努力弄明白这里所提示的东西。很有可能是蒙娜·丽莎的微笑迷住了列奥纳多,因为这微笑唤醒了他心中长久以来沉睡着的什么东西——可能是一个旧时的记忆。这个记忆对他如此重要,一旦被唤起就不能摆脱。列奥纳多不得不时时给它以新的表现。佩特自信的断言似乎令人信服,应该认真对待,即他认为从列奥纳多的童年期开始,我们就可以看到蒙娜·丽莎式的脸在他的梦的结构中轮廓分明了。

瓦萨利提到“笑着的女人头”[62]形成了列奥纳多的第一个艺术努力的主题。这一段话——因为它并不想要证明什么,因此无可怀疑——根据柯恩的译文(1843)更为详尽:“他在年轻时用泥做了许多笑着的女人头,后来又用石膏复制了,有些漂亮的孩子头被师傅当作模特儿……”

这样,我们知道了他是通过塑造两类对象来开始艺术生涯的。这不能不提醒我们想到从他的秃鹫幻想的分析中推断出来的两类性对象。如果漂亮的孩子的头是童年时代他本人的再现,那么微笑的女人就是他母亲卡特琳娜的摹本。我们开始怀疑他母亲具有这种神秘微笑的可能性——他一度忘记了这微笑,当他在佛罗伦萨的贵妇脸上重又发现它时,便被深深地迷住了。[63]

在时间上距《蒙娜·丽莎》最近的是被称为《圣安妮和另外两个人》的那幅画,即《圣安妮、夫人和孩子》。画中列奥纳多式的微笑是最漂亮的,被明显地画在两个女人的脸上。不可能发现列奥纳多是在《蒙娜·丽莎》之前或之后多长时间开始画这幅画,两幅画的绘制都历经了好几年,我想,或许可以假设艺术家同时在完成这两幅作品。如果说是蒙娜·丽莎的特征使列奥纳多着迷的强度刺激他从幻想中创造出圣安妮这一作品,那么这将与我们的预期一致。因为,如果吉奥孔多的微笑唤起了他心中对母亲的记忆,那么很容易理解这微笑如何使他立即去创作出对母亲的赞美,使他将在贵妇人脸上看到的微笑放回到他母亲的脸上。这样,我们可以允许兴趣从《蒙娜·丽莎》转移到另一幅绘画上——一幅同样漂亮,至今挂在卢浮宫的绘画。

圣安妮、她的女儿和外孙是意大利绘画中极少处理的主题。无论如何,列奥纳多对它的处理与所有其他已知的形式远为不同。穆瑟写道(1909年):

“有些艺术家,像汉斯·弗里斯、老荷尔宾和吉罗拉摩·代·里布利,他们让圣安妮坐在玛丽旁边,把孩子放在她们之间。另外一些艺术家,像雅克布·克乃里斯在柏林的画中那样,画出了真正的‘圣安妮和两个孩子’”,[64]换句话说,他们画成圣安妮抱着较小的玛丽,玛丽身上坐着更小的小救世主。在列奥纳多的画中,玛丽坐在她母亲的膝盖上,身体向前倾斜,向着小男孩伸出双臂,小男孩正在与一只羊羔玩耍,似乎对羊羔不怎么温和。外祖母坐着,一只胳膊露在外面,带着幸福的微笑向下注视着这两人。这个组合显然是有某种限制的。但是,虽然这两个女人唇上的微笑与《蒙娜·丽莎》画上的一样,但是却少了离奇和神秘特性,它所表达的是内在的感情和平静的幸福。[65]

对这幅画做了一段时间的研究之后,我们突然明白只有列奥纳多能画这幅画,正如只有他能创造出秃鹫的幻想一样。这幅画包含着他童年期历史的综合,要考虑到列奥纳多生活中最私人化的印象,画的细节才能够得到解释。在父亲的家中他发现不仅他慈爱的继母,唐娜·阿尔贝拉,就连他的祖母,他父亲的母亲,蒙娜·露西亚,也像其他祖母一样温柔地对待他——我们愿做这样的假定。这些情况能够启发他创作一幅表现在母亲和外祖母照看下的童年时代的画。这幅画的另外一个惊人特性可以认为更加意义重大。圣安妮——玛丽的母亲和孩子的外祖母——一定是一位主妇,在这里似乎画得比圣玛丽更成熟更严肃一点,但是她依旧是个容颜未褪的年轻女人。事实上列奥纳多给了孩子两位母亲,一位向他伸出双臂,另一位处在背景之中;两个人都带着母性的幸福微笑。画的这个特性使那些就此写文章加以评论的人感到吃惊。比如穆瑟,他认为列奥纳多不能够画满脸皱纹的老人,因此他将圣安妮也画成容光焕发的美人。但是我们能满足于这种解释吗?另外一些人求助于否认母女俩在年龄上的相似。[66]但是,穆瑟寻求解释的努力完全足以证实这样一种印象,即圣安妮被画得如此年轻是出于画本身的原因,而不是为一个不可告人的目的虚构的。

列奥纳多的童年与这幅画几乎完全一样。他有两个母亲,第一个是她真正的母亲卡特琳娜,在他3~5岁的时候,他被从母亲那里领走,然后是一位年轻而温柔的继母,他父亲的妻子,唐娜·阿尔贝拉。通过将这个童年的事实和上面提到的一点(他的母亲和祖母的存在)[67]结合起来,并把它们凝缩为一个合成的整体,列奥纳多便有了《圣安妮和另外两个人》构想的雏形。离男孩较远的母性形象——外祖母——与较早的真正的母亲卡特琳娜相应,在表情和与男孩的特殊关系上(表现出来)。艺术家似乎在用圣安妮的微笑来否认和掩盖这位不幸女人的妒忌,当她不得不把孩子交给出身高贵的竞争者时她感到这妒忌,她曾抛弃了孩子的父亲时一样。[68]

草图②

草图③

我们就这样在列奥纳多的另一幅作品中找到了证实我们猜测的证据。即蒙娜丽莎·德·吉奥孔多的微笑唤醒了成年列奥纳多对早期童年母亲的记忆。从那以后,夫人和贵妇人在意大利绘画中被描绘成谦卑地低着头,带着卡特琳娜式奇怪而幸福的微笑。这位可怜的农村姑娘把卓越的儿子带到这个世界上,命中注定她的儿子要从事绘画、研究、遭受痛苦。

如果列奥纳多在蒙娜·丽莎的脸上成功地再现了这个微笑所包含的双重意思,无限的温情和同时的邪恶威胁(引自佩特),那么他也就在画中保持了他早期记忆的真实内容。因为他母亲的温柔对他有决定性的意义,决定了他的命运和他内在的匮乏。秃鹫幻想对于那爱抚的强烈不过是太自然了。在给予孩子的爱当中,可怜的遭遗弃的母亲不得不表达出她曾体验过的对孩子爱抚的记忆和对新的爱抚的渴望。她不得不这样做,

不仅是作为自己没有丈夫的补偿,而且也为了补偿孩子得不到父亲的爱抚。所以,像所有得不到满足的母亲一样,她将小儿子作为丈夫的替代,通过使他过早地性成熟,剥夺了他一部分男子气。一位母亲对婴儿的哺育和照顾的爱远比她后来对成年的孩子的感情要深刻。爱情关系的完全满足不仅实现了所有的精神愿望,而且实现了所有的肉体需要;如果母爱代表了一种可以达到的人类幸福的形式,在很大程度上归功于它能够提供满足充满希望的冲动的可能,而不受到责难,这些冲动被长期压抑,常常被称为堕落。[69]在最幸福的年轻夫妻中,父亲意识到孩子,尤其是男孩,会成为他的竞争对手,这是亲人对抗的起点,深植于无意识之中。

在壮年时期,当列奥纳多再次遇到那种幸福而狂喜的微笑——这微笑曾出现在他母亲的唇际,那是在她爱抚自己儿子的时候——列奥纳多长期处于压抑之中,这压抑阻止了他再度从女人的唇际得到这种爱抚。但是他成了一位画家,于是他用画笔奋力再现这微笑,把这微笑画进所有的画中(无论是由自己完成,还是在他的指导下由他的学生这样做)——在《丽达》、《施洗礼者约翰》和《巴克斯》中。最后两幅画是同一类型的变化。“列奥纳多把《圣经》中的贪食者变成了巴克斯。一位年轻的阿波罗,唇上带着神秘的微笑,光滑的两腿交叉在一起,用一种令感官陶醉的目光凝视着他们。”(穆瑟语)这些画散发着神秘的气息,人们不敢深入探究其中的秘密,至多是想在它们和列奥纳多的早期创作间建立起联系。这些人物形象依旧是两性同体,但不再是在秃鹫幻想的意义上,她们是美丽的青年,具有女性的精美和外形;她们没有将眼睛垂下,而是闪烁着胜利的神秘的目光,好像是她们知道一个幸福的伟大成就,对之必须保持沉默。这个令人熟悉的迷人的微笑引导我们猜想那是一个爱的秘密。可能列奥纳多在这些人物形象中表现了他孩提时的愿望,对母亲的迷恋,好像在这个男性与女性本质的幸福结合中得到实现,以此否认了自己性生活的不幸,并在艺术中克服了这不幸。