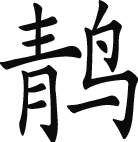

写于上林苑的《天子游猎赋》

二、写于上林苑的《天子游猎赋》

那就让我们来一览《天子游猎赋》的庐山真面目。原文如下:

楚使子虚使于齐,王悉发车骑与使者出田。田罢,子虚过姹乌有先生,亡是公存焉。坐安,乌有先生问曰:“今日田,乐乎?”子虚曰:“乐。”“获多乎?”曰:“少。”“然则何乐?”对曰:“仆乐齐王之欲夸仆以车骑之众,而仆对以云梦之事也。”曰:“可得闻乎?”

子虚曰:“可。王驾车千乘,选徒万骑,田于海滨。列卒满泽,罘罔弥山。掩兔辚鹿,射麋脚麟。骛于盐浦,割鲜染轮。射中获多,矜而自功。顾谓仆曰:‘楚亦有平原广泽游猎之地,饶乐若此者乎?楚王之猎,何与寡人乎?’仆下车对曰:‘臣楚国之鄙人也。幸得宿卫,十有馀年,时从出游,游于后园,览于有无,然犹未能遍睹也,又恶足以言其外泽者乎?’齐王曰:‘虽然,略以子之所闻见而言之。’

“仆对曰:‘唯唯。臣闻楚有七泽,尝见其一,未睹其馀也。臣之所见,盖特其小小者耳,名曰云梦。云梦者,方九百里,其中有山焉。其山则盘纡岪郁,隆崇嵂崒,岑岩参差,日月蔽亏。交错纠纷,上干青云;罢池陂陀,下属江河。其土则丹青赭垩,雌黄白坿,锡碧金银。众色炫耀,照烂龙鳞。其石则赤玉玫瑰,琳瑉琨珸,瑊玄厉,瑌石武夫。其东则有蕙圃蘅兰,芷若射干,芎藭菖蒲,江蓠蘼芜,诸蔗猼且。其南侧有平原广泽,登降陁靡,案衍坛曼,缘似大江,限以巫山。其高燥则生葴苞荔,薛莎青;其卑湿则生藏茛蒹葭,东雕胡。莲藕菰卢,菴轩芋。众物居之,不可胜图。其西则有涌泉清池:激水推移,外发芙蓉蓤华,内隐钜石白沙;其中则有神龟蛟鼍,玳瑁鳖鼋。其北则有阴林巨树,楩柟豫章,桂椒木兰,檗离朱杨,樝梨梬栗,橘柚芬芬;其上则有赤猿蠷蝚,鹓孔鸾,腾远射干;其下则有白虎玄豹,蟃蜒犴,兕象野犀,穷奇獌狿。

“‘于是乃使专诸之伦,手格此兽。楚王乃驾驯之驷,乘雕玉之舆,靡鱼须之桡旃,曳明月之珠旗,建干将之雄戟,左乌号之雕弓,右夏服之劲箭。阳子骖乘,孅阿为御,案节未舒,即陵狡兽;辚邛邛,蹴辚距虚。轶野马而,乘遗风而射游骐。鯈眒凄浰,雷动熛至,星流霆击,弓不虚发,中必决眦,洞胸达腋,绝乎心系。获若雨兽,掩草蔽地。于是楚王乃弭节裴回,翱翔容与,览乎阴林,观壮士之暴怒,与猛兽之恐惧。徼受诎,殚睹众物之变态。

“‘于是郑女曼姬,被阿,揄缟,杂纤罗,垂雾縠,襞积褰绉,纡徐委曲,郁桡溪谷。衯衯裶裶,扬袘恤削,蜚襳垂髾。扶舆猗靡,翕呷萃蔡;下靡兰蕙,上拂羽盖;错翡翠之葳蕤,缪绕玉绥。缥乎忽忽,若神仙之仿佛。

“‘于是乃相与獠于蕙圃,媻姗勃窣上金堤。掩翡翠,射,微矰出,孅缴施。弋白鹄,连鹅,双鸧下,玄鹤加。怠而后发,游于清池。浮文鹢,扬桂枻,张翠帷,建羽盖。罔瑇瑁,钓紫贝。金鼓,吹鸣籁。榜人歌,声流喝。水虫骇,波鸿沸,涌泉起,奔扬会。礧石相击,硠硠礚礚,若雷霆之声,闻乎数百里之外。将息獠者,击灵鼓,起烽燧,车案行,骑就从,乎淫淫,般乎裔裔。

“‘于是楚王乃登云阳之台,泊乎无为,澹乎自持,芍药之和具而后御之。不若大王终日驰骋而不下舆,脟割轮淬,自以为娱。臣窃观之,齐殆不如。’于是齐王无以应仆也。”

乌有先生曰:“是何言之过也!足下不远千里,来贶齐国:王悉发境内之士,备车骑之众,以出田,乃欲戮力致获,以娱左右也,何名为夸哉?问楚地之有无者,愿闻大国之风烈,先生之馀论也。今足下不称楚王之德厚,而盛推云梦以为高,奢言淫乐而显侈靡,窃为足下不取也。必若所言,固非楚国之美也。有而言之,是章君之恶;无而言之,是害足下之信。彰君之恶而伤私义,二者无一可,而先生行之,必且轻于齐而累于楚矣!且齐东有巨海,南有琅邪,观乎成山,射乎之罘,浮勃澥,游孟诸。邪与肃慎为邻,右以汤谷为界。秋田乎丘,徬徨乎海外,吞若云梦者八九,其于胸中曾不蒂芥。若乃俶傥瑰玮,异方殊类,珍怪鸟兽,万端鳞萃,充仞其中者,不可胜记,禹不能名,契不能计。然在诸侯之位,不敢言游戏之乐,苑囿之大;先生又见客,是以王辞而不复,何为无以应哉?”

亡是公听然而笑曰:“楚则失矣,齐亦未为得也。夫使诸侯纳贡者,非为财币,所以述职也。封疆画界者,非为守御,所以禁淫也。今齐列为东藩,而外私肃慎,捐国逾限,越海而田,其于义固未可也。且二君之论,不务明君臣之义而正诸侯之礼,徒事争游猎之乐、苑囿之大,欲以奢侈相胜,荒淫相越,此不可以扬名发誉,而适足以贬君自损也。

“且夫齐楚之事,又焉足道乎!君未睹夫巨丽也,独不闻天子之上林乎?左苍梧,右西极。丹水更其南,紫渊径其北。终始霸浐,出入泾渭;酆镐潦潏,纡馀委蛇,经营乎其内。荡荡乎八川分流,相背而异态。东西南北,驰骛往来,出乎椒丘之阙,行乎洲淤之浦,径乎桂林之中,过乎泱莽之野。汩乎浑流,顺阿而下,赴隘之口,触穹石,激堆埼,沸乎暴怒,汹涌彭湃,浡滵汩,湢测泌,横流逆折,转腾潎洌,澎濞沆瀣;穹隆云挠,蜿灗胶戾,逾波趋浥,涖涖下濑,批岩冲壅,奔扬滞沛;临坻注壑,瀺灂坠;湛湛隐隐,砰磅訇礚;潏潏淈淈,湁潗鼎沸,驰波跳沫,汩濦漂疾,悠远长怀,寂漻无声,肆乎永归。然后灝溔潢漾,安翔徐回。翯乎滈滈,东注大湖,衍溢陂池。

“于是乎蛟龙赤螭,离,,禺禺,揵鳍擢尾,振鳞奋翼,潜处乎深岩。鱼鳖声,万物众夥,明月珠子,玓江靡,蜀石黄碝,水玉磊砢,磷磷烂烂,采色澔旰,丛积乎其中。鸿鹄鹔鸨,鹅, 鹮目,烦鹜,鸬,群浮乎其上。泛淫泛滥,随风澹淡,与波摇荡,掩薄草渚,唼喋菁藻,咀嚼菱藕。

鹮目,烦鹜,鸬,群浮乎其上。泛淫泛滥,随风澹淡,与波摇荡,掩薄草渚,唼喋菁藻,咀嚼菱藕。

“于是乎崇山,崔巍嵯峨,深林巨木,崭岩嵯。九嵏嶻嶭,南山峨峨,岩陁甗锜,摧崣崛崎,振溪通谷,蹇产沟渎,谽呀豁,阜陵别岛,崴磈嵔瘣,丘墟崛,隐辚郁,登降施靡,陂池豸,沇溶淫鬻,散涣夷陆,亭皋千里,靡不被筑。掩以绿蕙,被以江离,糅以蘪芜,杂以流夷。尃结缕,攒戾莎,揭车蘅兰,稿本射干,茈姜蘘荷,葴橙若荪,鲜枝黄砾,蒋芧青,布濩闳泽,延曼太原,离靡广衍,应风披靡,吐芳扬烈,郁郁斐斐,众香发越,肸蠁布写,苾勃。

“于是乎周览泛观,瞋盼轧沕,芒芒恍忽,视之无端,察之无崖。日出东沼,入乎西陂。其南则隆冬生长,踊水跃波;其兽则旄貘犛,沈牛麈麋,赤首圜题,穷奇象犀。其北则盛夏含冻裂地,涉冰揭河,其兽则麒麟角端,橐驼,蛩蛩,驴骡。

“于是乎离宫别馆,弥山跨谷,高廊四注,重坐曲阁,华榱璧珰,辇道骊属,步周流,长途中宿。夷嵏筑堂,累台增成,岩突洞房。俯杳眇而无见,仰攀橑而扪天,奔星更于闺闼,宛虹拖于楯轩。青虯蚴蟉于东箱,象舆婉蝉于西清,灵圉燕于闲观,偓佺之伦暴于南荣,鳢泉涌于清室,通川过乎中庭。槃石裖崖,嵚岩倚倾,嵯峨磼礏,刻削峥嵘,玫瑰碧琳,珊瑚丛生,瑉玉旁唐,瑸斒文鳞,赤瑕驳荦,杂臿其间,垂绥琬琰,和氏出焉。

“于是乎卢橘夏孰,黄甘橙楱,枇杷橪柿,楟柰厚朴,梬枣杨梅,樱桃蒲陶,隐夫郁棣,榙荔枝,罗乎后宫,列乎北园。貤丘陵,下平原,扬翠叶,扤紫茎,发红华,秀朱荣,煌煌扈扈,照曜钜野。沙棠栎槠,华氾檘栌,留落胥余,仁频并闾,欃檀本兰,豫章女贞,长千仞,大连抱,夸条直畅,实叶葰茂,攒立丛倚,连卷累佹,崔错癹骫,阬衡砢,垂条扶于,落英幡,纷溶萧,猗狔从风,浏莅卉吸,盖象金石之声,管籥之音。柴池茈虒,旋环后宫,杂遝累辑,被山缘谷,循坂下隰,视之无端,究之无穷。

“于是乎玄猿素雌,蜼玃飞,蛭蜩蠼猱,胡豰蛫,栖息乎其间,长啸哀鸣,翩幡互经,夭枝格,偃蹇杪颠,于是乎隃绝梁,腾殊榛,捷垂条,踔稀间,牢落陆离,烂曼远迁。

“若此辈者数百千处,嬉游往来,宫宿馆舍,庖厨不徙,后宫不移,百官备具。

“于是乎背秋涉冬,天子校猎。乘镂象,六玉虬,拖蜺旌,靡云旗,前皮轩,后道游。孙叔奉辔,卫公乘,扈从横行,出乎四校之中,鼓严簿,纵獠者,江河为阹,泰山为橹,车骑雷起,隐天动地,先后陆离,离散别追,淫淫裔裔,缘陵流泽,云布雨施。生貔豹,搏豺狼,手熊罴,足野羊。蒙苏,绔白虎,被豳文,跨野马,凌三嵏之危,下碛历之坻;径陖赴险,越壑厉水。推蜚廉,弄解豸,格瑕蛤,猛氏,褭,射封豕。箭不苟害,解脰陷脑,弓不虚发,应声而倒。

“于是乘舆弭节裴回,翱翔往来,睨部曲之进退,览将率之变态。然后浸潭促节,倏敻远去。流离轻禽,蹴履狡兽;白鹿,捷狡兔。轶赤电,遗光耀,追怪物,出宇宙,弯繁弱,满白羽,射游枭,栎蜚虡。择肉后发,先中命处。弦矢分,艺殪仆。然后扬节而上浮,凌惊风,历骇飙,乘虚无,与神俱。辚玄鹤,乱昆鸡,遒孔鸾,促,拂鹥鸟,捎凤凰,捷鹓雏,掩焦明。道尽途殚,回车而还。消摇乎襄羊,降集乎北纮,率乎直指,闇乎反乡。蹷石阙,历封峦,过鹊,望露寒,下棠梨,息宜春。西驰宣曲,濯鹢牛首,登龙台,掩细柳,观士大夫之勤略,均獠者之所得获。徒车之所辚轹,乘骑之所蹂若,人臣之所蹈,与其穷极倦,惊惮慑伏,不被创刃而死者,佗佗藉藉,填坑满谷,揜平弥泽。

“于是乎游戏懈怠,置酒乎昊天之台,张乐乎之宇,撞千石之钟,立万石之钜,建翠华之旗,树灵鼍之鼓。奏陶唐氏之舞,听葛天氏之歌,千人唱,万人和,山陵为之震动,川谷为之荡波。巴、渝、宋、蔡,淮南干遮文成颠歌,族居递奏,金鼓迭起,铿铛,洞心骇耳。荆、吴、郑、卫之声,《韶》《濩》《武》《象》之乐,阴淫案衍之音,鄢郢缤纷,《激楚》《结风》,俳优侏儒,狄鞮之倡,所以娱耳目而乐心意者,丽靡烂漫于前,靡曼美色于后。若夫青琴、宓妃之徒,绝殊离俗,妖冶娴都,靓妆刻饰,便嬛绰约,柔桡嫚嫚,妩媚姌嫋,曳独茧之褕袘,眇阎易以戌削,媥姺,与俗殊服,芬芳沤郁,酷烈淑郁,皓齿粲烂,宜笑的,长眉连娟,微睇绵藐,色授魂与,心愉于侧。

“于是酒中乐酣,天子芒然而思,似若有亡,曰:‘嗟乎,此泰奢侈!联以览听馀间,无事弃日,顺天道以杀伐,时休息以于此,恐后世靡丽,遂往而不返,非所以为继嗣创业垂统也。’于是乃解酒罢猎而命有司曰:‘地可以垦辟,悉为农郊,以赡萌隶,墙填,使山泽之民得至焉。实陂池而勿禁,虚宫馆而勿仞。发仓廪以振贫穷,补不足,恤鳏寡,存孤独。出德号,省刑罚,改制度,易服色,更正朔,与天下为始。’

“于是历吉日以斋戒,袭朝服,乘法驾,建华旗,鸣玉鸾,游于六艺之囿,骛乎仁义之涂,览观《春秋》之林,射《狸首》,兼《驺虞》,弋玄鹤,舞干戚,载云,掩群雅,悲《伐檀》,乐《乐胥》,修容乎《礼》园,翱翔乎《书》圃,述《易》道,放怪兽,登明堂,坐清庙,恣群臣,奏得失,四海之内,靡不受获。于斯之时,天下大说,向风而听,随流而化,喟然兴道而迁义,刑错而不用,德隆于三皇,功羡于五帝。若此,故猎乃可喜也。

“若夫终日暴露驰骋,劳神苦形,罢车马之用,抏士卒之精,费府库之财,而无德厚之恩,务在独乐,不顾众庶,忘国家之政,而贪雉兔之获;则仁者不繇也。从此观之,齐楚之事,岂不哀哉!地方不过千里,而囿居九百,是草木不得垦辟,而民无所食也。夫以诸侯之细,而乐万乘之所侈,仆恐百姓被其尤也。”

于是二子揪然改容,超若自失,逡巡避席,曰:“鄙人固陋,不知忌讳,乃今日见教,谨受命矣。”

司马迁在《史记·司马相如列传》里,赞叹司马相如的想象力:“相如以‘子虚’,虚言也,为楚称;‘乌有先生’者,乌有此事也,为齐难;‘亡是公’者,亡是人也,明天子之义。故空借此三人为辞,以推天子诸侯之苑囿。”

司马相如以讲故事的方式来写赋,假托了子虚、乌有、亡是公三个人,安排这三个虚构出来的人物依次出现,设计了声情并茂的人物对话,同时变换描述的对象和场景。先是吹牛大王子虚说他出使齐国时,齐王约他狩猎,他趁机吹嘘楚地云梦泽的浩瀚,渲染楚国地大物博、物产丰美以及楚王田猎歌舞之盛,此举招来乌有先生的责难:“不称楚王之厚德,而盛推云梦以为高,奢言淫乐而显侈糜”“然在诸侯之位,不敢言游戏之乐,苑囿之大”,借此贬抑诸侯,说明身为诸侯,应守礼制,述职天子,无权享乐。最后,由亡是公批评齐楚偏执和狭隘,极力夸耀天子上林苑之大,天子田猎之壮观,齐楚根本无法相比。三人通过辩论,比较了诸侯与天子的异同,最终归结到天子,归结到江山大一统:那才是最大的,那才是至高无上的。而这一切,一切的一切,都是司马相如设想出来的。

当然,他天马行空想象出来的世界,有现实的影子。他所下的结论,对中央集权的提倡与力挺,代表当时士人经过一百多年的思索而作出的判断:国家需要强大的统治,无论对内对外。“张天子以抑诸侯”,正是儒家大一统思想的体现,君权的名实、皇权的巩固高于一切。

司马相如在《天子游猎赋》(或称《上林赋》)里,逐一盘点许多名果异卉、珍稀植物,还真不是瞎吹牛,在《西京杂记》中有详尽的记载,可相互印证。《三辅黄图·上林苑》也说总数达几千,“帝初修上林苑,群臣远方,各献名果异卉三千余种植其中,亦有制为美名,以标奇异”。《史记·大宛列传》记录:“宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万余石。久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来。于是,天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲陶、苜蓿极望。”

有人认为在众多名果异卉中特别值得注意的是《上林赋》中提到的“樱桃蒲陶”:西域与中国相通不始于汉武帝时代,但是中国与西域大规模的交往确实始于张骞出使西域的建元三年(前138)。后来,武帝李夫人之兄李广利破大宛,得蒲陶种归汉。根据《三辅黄图·甘泉宫》载,武帝甚至在上林苑西建造“葡萄宫”。《资治通鉴》注明:“蒲陶,本出大宛。武帝伐大宛,采蒲陶种植之离宫,宫由此得名。”

司马相如以天子游猎为着眼点,弘扬了令诸侯相形见绌的皇家风范,其实是致力于强化帝国的等级制度,不仅投当时的最高统治者汉武帝之所好,也对政治秩序潜在的挑战者有警戒作用:思想大一统的原则是政治大一统立场的体现,而政治大一统才能巩固江山大一统。《天子游猎赋》不只是美文,也是变相的政论文,不只有美学意义,更有政治意义。

在梁孝王手下担任幕僚的经历,反过来也使司马相如切身体会到王侯将相一旦失去自律以及外在的约束,难免野心膨胀,对皇权构成怠慢与威胁,而这种矛盾最容易动摇帝国的根基。司马相如设身处地为天子着想,觉得有必要为中央集权唱赞歌。

司马相如曾经为王侯服务,可今非昔比,现在他已是天子的人了,就得换位思考:天子最爱听什么,最想听什么,最需要听什么?司马相如所说的,正是天子所思所想的,只不过还没来得及说,或不方便自己说。这正给了文人以用武之地。

司马相如发现并自发领取了非同寻常的使命:对于没头脑的天子,能做他的智囊最好;对于有头脑的天子,能做他的喉舌就够了。汉武帝无疑是有主见的,自己只需要摸透他想什么或怎么想的,遵循这条思路走下去,就不会出什么错,甚至可能立大功。天子的喉舌,就是代言人啊。做天子的代言人,不敢说只是一人之下,但也是万人之上啊。

鲁红平、马积高等学者,认为司马相如《天子游猎赋》是大赋的奠基之作:

赋中虽然沿袭了枚乘赋体的形式,但作了极大的改造,改造之后就像为武帝量身定做的一件新衣。枚乘的《七发》是典型的藩国文学,司马相如的《天子游猎赋》却是一种典型的天子宫廷文学。武帝登位时非常年轻,对田猎着迷,经常微行出猎,喜欢射杀熊彘,驰逐野兽,还命吾丘寿王起上林苑。因此,写田猎,武帝肯定感兴趣。司马相如在赋中极力铺陈齐王、楚王的田猎,又以天子的田猎压倒齐楚,投武帝所好,这似乎带有纵横策士色彩。但司马相如写田猎不是单纯地献媚取宠,而是通过田猎来表达“张天子以抑诸侯”的思想主题,以形象手段为武帝的大一统政治服务。《天子游猎赋》还确立了“劝百讽一”的大赋体制:司马相如在文中大肆铺陈君王的宫殿、苑囿、车马、服饰、田猎,非常华丽,末尾却让天子自己“芒然而思”,自己感叹“此太奢侈……非所以为继嗣创业垂统”,以此讽谏武帝。同时希望罢废上林,赈济贫民,革新政治,而长治久安。这一结构形式往往因前面夸饰过分,表现出尚美的倾向,而使后面的讽喻意图淡化或者被掩盖,达不到讽喻的目的。

文人刻意以文学来表现政治,往往心有余而力不足,司马相如也未能例外。但他毕竟在一定的高度上展示了自己的“政治正确”,而且是“劝”与“讽”的双向正确,体现了高空走钢丝(也可说是走“政治高压线”)的超级平衡能力。《毛诗序》,“正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”,要求文章担负起讽谏教化作用。知识分子的批判精神,在司马相如身上虽然不明显,但仍然若隐若现,至少可以肯定,并未被完全阉割。“劝”与“讽”的勾兑比例,并不完全出自司马相如明哲保身的“小聪明”,而更基于其政治立场:他其实也跟汉武帝一样“好大喜功”,或者用正面的形容词就是积极进取。

司马相如铺张扬厉的大赋,恰恰是汉武帝“好大喜功”政治思想在文学中的倒影。这一君一臣,在政治与文学两大领域,不约而同地定了同样的调门,一亮嗓子就是高音。如果他们中有一个低调了,就很不协调,天衣无缝的“二重奏”将难以唱下去。

司马相如多聪明啊,当然知道谁是主角谁是配角。能配合好一贯高调的汉武帝,就很不容易了。关键是司马相如并非以假声假唱来配合,在汉武帝强大的气场之下,他真的被感染了,真的想这么唱。正如许结著《赋者风流:司马相如》所说:“就汉文化的整体结构而言,相如等作家创制大赋作品表现的思想正与强盛的帝国行政模式,经学家宇宙同人事、阴阳五行同王道政治结合的大一统思想匹配,以其独特的赋家之心建构起宏伟壮丽的艺术殿堂。”

有人认定辞赋与经学的真正结合是从司马相如开始的,我们不能只看到司马相如赋作中大肆铺陈、歌功颂德的地方,而看不到与儒家思想一致的地方。汉赋与经学之间一直彼此渗透,双向互动,有着不解之缘。

司马相如正是通过《子虚赋》偶然进入汉武帝的视野,又献《上林赋》,更上一层楼,走进汉武帝的心里,拉近了彼此的距离。没有《子虚赋》《上林赋》,就不可能有他后来所写的《喻巴蜀檄》等一系列作品。没有《子虚赋》《上林赋》,就不可能有他后来的一切。

汉赋的“二把手”,与司马相如齐名的扬雄,在《羽猎赋序》中,也对上林苑加以描绘:

武帝广开上林,东南至宜春、鼎湖、御宿、昆吾,旁南山而西,至长杨、五柞,北绕黄山,滨渭而东。周袤数百里。穿昆明池,象滇河,营建章、凤阙、神明、娑,渐台、泰液,象海水,周流方丈、瀛洲、蓬莱。游观侈靡,穷妙极丽。虽颇割其三垂以赡齐民,然至羽猎,甲车戎马,器械储偫,禁御所营,尚泰奢丽夸诩,非尧、舜、成汤、文王三驱之意也。又恐后世复修前好,不折中以泉台,故聊因《校猎》,赋以风之,其辞曰……

总结起来就是一句话:上林苑,汉帝国的一大奢侈品,价值连城。

刘朝谦《司马相如与汉武帝遭遇事件的诗学解读》,论述了司马相如与汉武帝相遭遇的事件直接导致了汉代诗学的转向,而其中最巨大的转向是倾诉个体性之人的哀情之诗学向国家、权力诗语的转向:

汉初的骚体赋文语境应是由贾谊贬谪长沙时发现屈原其人、其文,并立即摹仿屈骚创作《惜誓》等作品而始创构出来的(注:万光治先生所辑《汉赋今存篇目》,贾谊之前赋家仅有虞公、陆贾。但二人作品《丽人歌赋》和《孟春赋》均已佚。所以,汉代的赋家,实自贾谊始)。贾谊的创作忠实于楚辞的地方,就在于他的《惜誓》《吊屈原赋》和《鸟赋》等作品都是赋家发自个体性人生处境的哀情诉说。这种创作倾向在汉初蔓延为骚体赋文的普遍的、主要的语境。除了枚乘的《七发》是一个例外之外,像庄忌的《哀时命》、武帝的《李夫人赋》、东方朔的《七谏》和《客难》,都无一不是赋家切己的生命私语。这些作品要么宣言着文人对沦丧的政治伦理原则的诉求(《客难》),要么在死亡的逼迫下守望自己危若游丝的生命(《鸟赋》),要么寄此岸之深爱至彼域亡魂(《李夫人赋》),要么拒绝着屈原式的诗人之死。骚体赋家所代表之汉初诗学精神,因此是反思、恐惧、焦虑、愤怨和批判交织在一起的悲剧精神,对于赋家来说,骚体赋在总体上被吟唱为汉代文人的命运急剧下沉到极点(中国知识分子在战国之崇高地位,至汉代沦落为俳优之列)的无尽挽歌。《子虚》《上林》创起的汉大赋展现的则是另一番诗学境象。汉大赋对人和物的个体性以及作为文学形象的掏空、取消,都表明汉大赋纯然是一种文学符号化的天下,国家之政治权力话语。对文人自我生命的沉思完全让位于对人的外在事功的夸饰和炫耀。文人对自身生命的镜映与投射终止,代之而起的是汉大赋在好大喜功的时代心理躁动下掀起的帝王话语的喧哗与狂欢。可以总括地说,从个体转向群体,从私人转向公共,从文人转向帝王,从批判转向颂美,从哀诉转向欢呼,这就是司马相如与武帝遭遇之历史事件给汉代诗学带来巨大转向的具体内涵。上述汉赋诗学的转向,如按文学自身的艺术与美的尺度来衡量,它的负面性远大于它的正面性,因为屈骚所开启的是文学自觉的审美创作道路,本来,如果两汉对这一道路坚执并拓展,则两汉即可成为中国文学的自觉时代。然而,汉大赋之经由汉武帝的推崇而迅速成为汉代新的代表性的赋文范式,这就掐断了骚体赋所秉承的楚骚的文学自觉精神,汉代诗学的向北方倾斜,结果使它在很大程度上重归先秦那种文学不自觉的诗学道路,中国文学审美自觉的进程被延宕,至魏晋南北朝才重见曙光。

刘朝谦一针见血地指出:《子虚》《上林》的夸饰意向性客观上与汉武帝多欲好利的心理欲求是重合的,这种意向性重合上升为帝国时代的整体的基本精神,这就是司马相如和汉武帝最终共有“非常”的英雄人格和价值渴求。