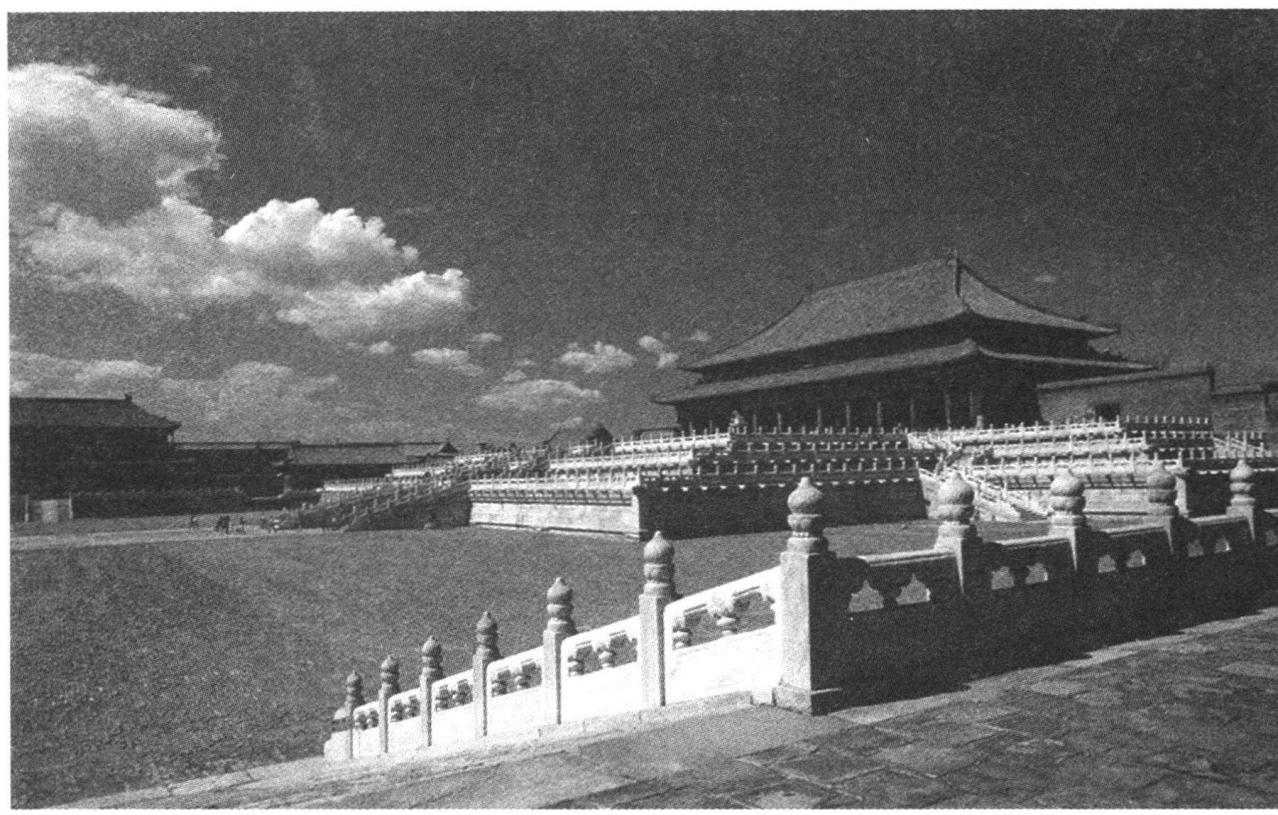

1935年,中国

当我闭上眼睛来看、来听、来嗅和来触摸一个我认识的国家时,我总感到身心在喜悦中震动,仿佛一个可爱的面孔来到了我身边似的。

有一次,我问一个犹太教士:

“请问,当你说我们全体犹太人要返回巴勒斯坦时,你指的是上面的、非物质的、心灵的巴勒斯坦,我们真正的祖国吗?”

犹太教士愤怒了,他把手杖插在地里,大声吼叫:

“不!我要的是下面的巴勒斯坦,手可摸到的,有石头的,有刺的,有泥土的巴勒斯坦!”

同样,那些无血无肉、空洞的记忆也不能哺育我。如果我只苦苦等待那些模糊不清的身体的快乐和痛苦净化为一个非物质的、清晰的思维时刻,我就非饿死不可。当我闭上眼睛来快乐地感受一个国家时,我的五个感官马上扑向我,把这个国家展现在我面前,每个感官都长了嘴,要向我诉说。彩色缤纷,花果累累,女人成群。果园味,肮脏的胡同味,腋臭。辽阔无际的雪原闪蓝光,炙热的沙漠在阳光下涌波浪。哭声,叫声,歌声,从远处传来的驼铃声。刺鼻的蒙古城镇的味道,永远不会从我的嗅觉中消失。手中曾拿过永世不忘的、却已腐烂的布哈拉的甜瓜,伏尔加的西瓜,还有日本姑娘一只熟悉的小手……

有一次,在我很年轻的时候,我想用抽象的概念驯服我那狂野的心灵。我说,人体是奴隶,它的任务是驮载没有加工的原料,把它们投放在大脑的园子里,以便让它们开花、结果、产生思想。世界在我心中越是无血无肉,越是没有声响,我越意识到自己登上了人类努力要攀登的顶峰。于是,我兴奋,于是,一个我热爱的神耸立在我面前,我把这个神升高为菩萨原型。否认你的五个感官吧,腾空你的五脏肺腑吧。你什么也不要爱,什么也不要恨,什么也不要期望。只要你用一口气吹世界,世界就消失了。(https://www.daowen.com)

但是,有一天夜晚,我做了一个梦。我体内一种饥饿,一种干渴和一种尚未把世界变得令人厌恶的野蛮种族的思想在工作。我的思维扮演着一个令人厌恶的角色,自认为无所不晓,饱食终日,嘲笑地倾听着我乡下人心灵的呼叫。但是,我的身躯——上帝保佑——还是充满血肉、泥浆和憧憬的。夜晚我又做了一个梦。我在梦中只看见两个嘴唇,却没有面孔。那是如剑的女人的嘴唇。突然嘴唇动了。我听到一个声音:“你的神是谁?”我当时毫不犹豫地回答:“菩萨!”

但是,嘴唇又动了:“不!是触觉!”

我从睡梦中惊醒,跳起来。巨大的突如其来的欢乐和自信充满我的心。原来藏在我内心的骚动和不安、百般诱惑,找不到出口,困惑不解,现在,仿佛一下子在原始的黑夜、母亲的怀抱里得到了答案。从那个夜晚开始,我不再走弯路了。我遵循自己的道路前进。我努力争回年轻时代为崇拜虚无的外国的神失去的年华。我把虚无的概念化为血肉,营养自己。我感觉到了,触觉之神就是我的神。

我所认识的国家,在这之前所认识的国家,都是通过触觉认识的。我感到,所有的记忆,就像蚂蚁一样,不是在大脑里,而是顺着我的手指缝在全身的皮肤上爬行。就是现在,当我在大脑里回想日本和中国时,我的手好像触摸在可爱的女人的胸脯上一样。

穆罕默德寻找他的一个信徒——一个部落首领的家,准备告诉他战争的消息。他敲门,开门的是首领的妻子择伊戴。就在她打开门那瞬间,一阵风吹来,吹开了择伊戴的上衣,露出了她的胸脯。

穆罕默德眼前一亮,一下子忘记了他所有爱过的女人,举起双手,感谢神:“谢谢你,安拉,你让我的心跳动不止!”

同样的感恩之情我在日本和中国也感受到了。我一下子忘记了所有爱过的国家,忘记了所有的合法的、非法的爱情,全身心转向了一个新的爱之旅——一个小小的国家和一个大大的国家,蒙古式的眯缝小眼睛和坚定的、冷漠的、神秘的微笑。

让我们也感谢安拉,让我们心跳不止,让风吹来,让我们看看日本和中国的胸脯!