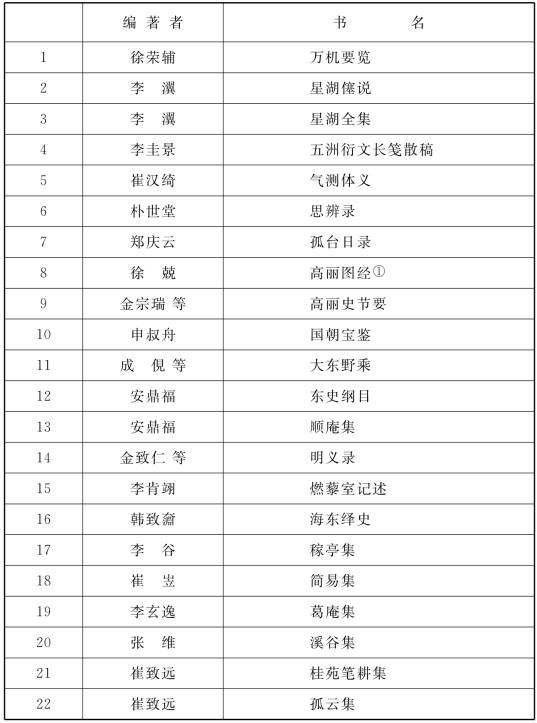

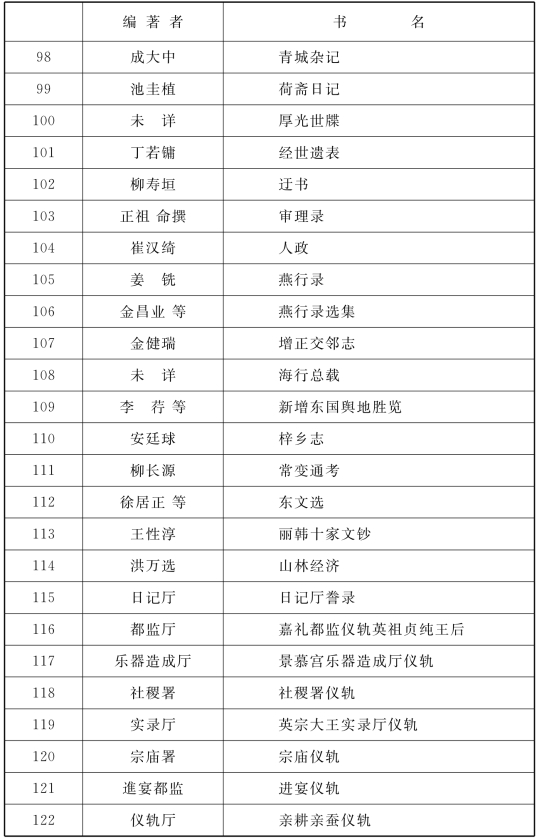

附表一 “古典翻译丛书数据库”所收书目一览

①此即宋代中国人徐兢所著《宣和奉使高丽图经》,并非朝鲜半岛历史文献。

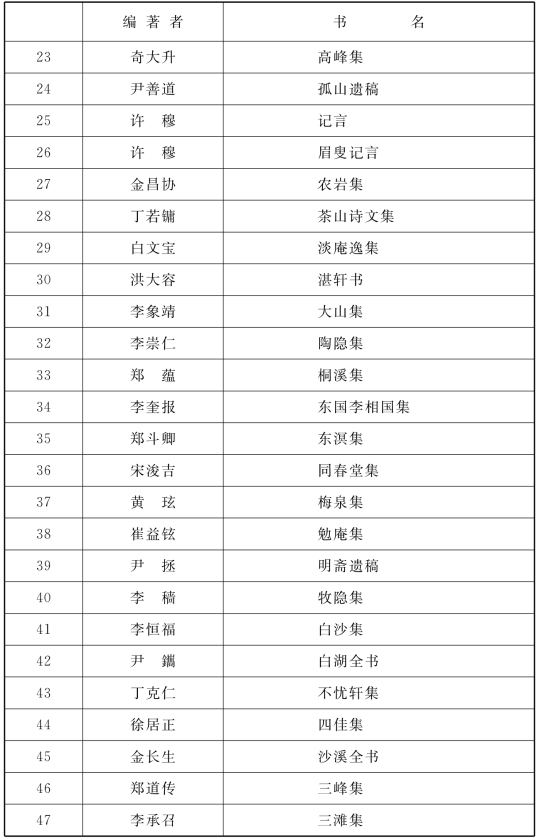

续 表

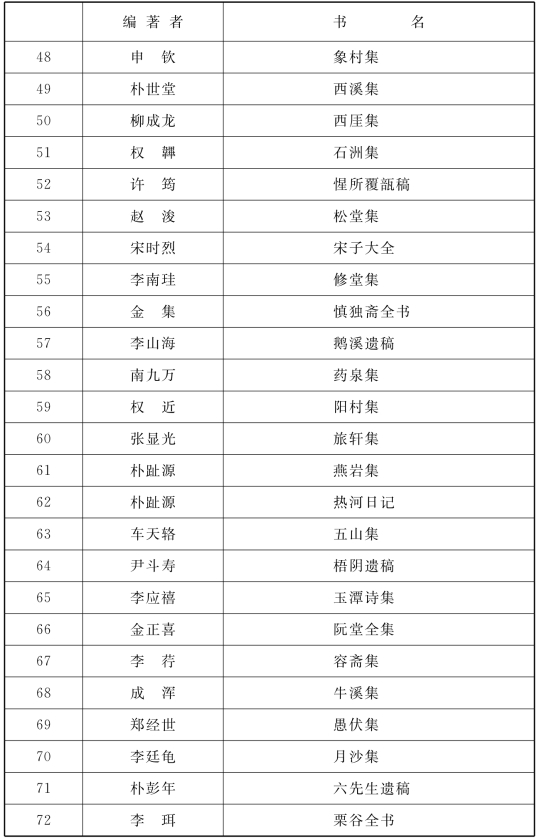

续 表

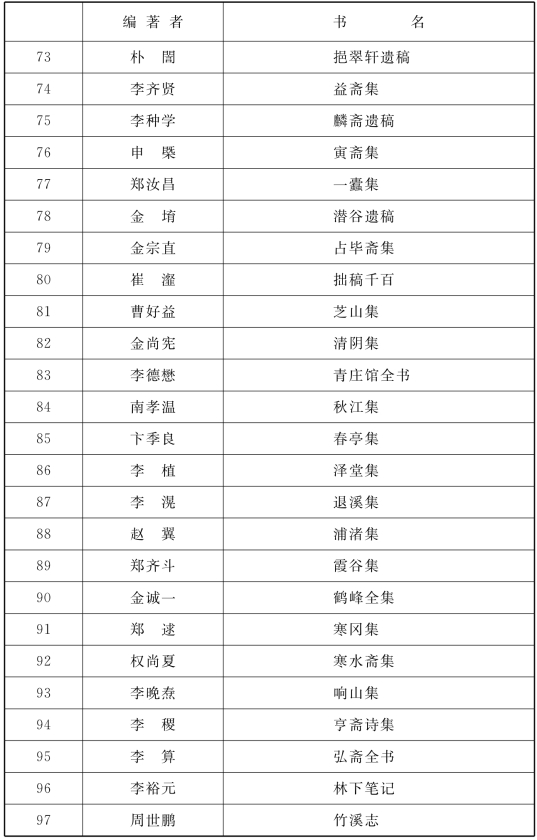

续 表

续 表

【注释】

[1]李睟光、冯克宽两人的诗句,收在李睟光《芝峰集》卷八之“安南国使臣唱和问答录”,见[韩]民族文化推进会编《韩国文集丛刊》,景仁文化社,1990年,第六十六册,第85页;亦收在冯克宽《使华手泽诗集》和《梅岭使华手泽诗集》中,见复旦大学文史研究院与成均馆大学东亚学术院合编《越南汉文燕行文献集成(越南所藏编)》,复旦大学出版社,2010年,第一册,第65—66页及第98—100页。

[2]冯天瑜教授在其《汉字文化圈刍议》一文中提到:1963日本平凡社出版的河野六郎执笔的《日本语の历史》多次出现“汉字文化圈”这一短语,其第三章更是专门讨论“汉字文化圈”的形成及演变。日本语言学家藤堂明保1971在光生馆出版的《汉字とその文化圈》,系统阐述“汉字文化圈”的内涵,探讨汉字文化圈的形成及发展历史,对这个概念予以学术界定。参见冯天瑜《“汉字文化圈”刍议》,载《吉首大学学报(社会科学版)》,2004年4月,第2页。此外,日本学者西嶋定生在论述“东亚世界”是“一个历史的文化圈”时,归纳出“东亚世界”的四要素,即汉字文化、儒教、律令制和佛教,其观点被不少学者在讨论“汉字文化圈”问题时所征引。西嶋定生的观点,可参见其《东亚世界的形成》,载刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第二卷,中华书局,1993年,第88—92页。

[3]葛兆光教授在其《宅兹中国》一书中指出:如果说“东亚”真的存在过认同,也恐怕只是17世纪中叶以前的事情;这种以汉唐中华为历史记忆的文化认同,从17世纪以后开始瓦解。参见葛兆光著《宅兹中国——重建有关中国的历史论述》,中华书局,2011年,第12页。

[4]张伯伟教授《域外汉籍研究入门》一书中提到:汉字在汉文化圈中享有崇高的地位,尽管在周边国家和地区也有其本国文字,但其往往通行于民间或女性。朝鲜时代人将本国文字称作“方言”,将国文诗歌称作“俚语”或“俗讴”,用日语写作的和歌、物语被男性贵族轻视为“女文字”或“女流文学”,日语也受到朝鲜时代知识人的轻视,而汉文学则保持了正大的和正统的地位。因此,在20世纪以前,汉文化区中在正规场合使用的正统文字都是汉字,也因此而遗留下大量的汉文文献。参见张伯伟著《域外汉籍研究入门》,复旦大学出版社,2012年,第6—7页。

[5]正如葛兆光教授在讨论“亚洲”与“中国”问题时所指出的那样,当“亚洲”成为一个“历史”的时候,它会不会在强化和凸现东亚这一空间的连带性和同一性的时候,有意无意间淡化了中国、日本、朝鲜的差异性呢?从中国历史研究者立场看,如果过于强调“从亚洲出发思考”,会不会在“亚洲”中淡化了“中国”呢?参见葛兆光著《宅兹中国——重建有关中国的历史论述》,第14页。

[6]张伯伟教授在其《作为方法的汉文化圈》一书导言中着重强调了东亚汉文文献作为研究东亚历史问题的整体性文献的价值,其观点颇有启发性。他指出:汉文化圈中的汉文献整体,就不仅是学术研究中必需的材料,不仅是古典学研究的对象,不仅是(转下页)(接上页)学术增长点或学术新领域,在更重要的意义上说,这是一种新的思考模式和新的研究方法。而以汉文化圈这种研究方法为研究方法的具体实施,就是要以汉籍文献整体为基础,以汉文化圈为视野,以综合与比较为手段,寻求其内在联系和内在结构。参见张伯伟著《作为方法的汉文化圈》,中华书局,2011年,第6—9页。

[8]此处提到的葛兆光教授的观点,可分别参考以下论文:葛兆光《揽镜自鉴——关于朝鲜、日本文献中的近世中国史料及其他》,载《复旦学报》(社会科学版),2008年第2期,第2—9页。葛兆光《预流、立场与方法——追寻文史研究的新视野》,载《复旦学报》(社会科学版),2007年第2期,第1—14页。

[9]关于日本学界“东亚”和“东亚海域”的研究综述,可参考董少新《从“东亚”到“东亚海域”:学术、政治与历史世界的构建》,载《文汇报》,2013年3月4日,第00C版。关于日本学者东亚海域史研究的介绍,可参考羽田正《东亚海域史的实验》,收在文史研究院编《世界史中的东亚海域》,中华书局,2011年12月,第1—10页。中国学者对于东亚海域问题的有关论述,可参考葛兆光《从“西域”到“东海”——一个新历史世界的形成、方法及问题》,载《文史哲》,2010年第1期,第18—25页。日本学者有关东亚海域的研究专著方面,东京大学小岛毅教授主持编撰的《东アジア海域丛书》,已陆续出版了十多卷,其中包括有山本英史编的《近世の海域世界と地方统治》、井上徹编的《海域交流と政治权力の对应》、吉尾宽编的《海域世界の环境と文化》、森平雅彦编的《中近世の朝鲜半岛と海域交流》等等。此外,最近国内出版的日本学者上田信的《海与帝国:明清时代》(上田信著,高莹莹译《海与帝国:明清时代》,广西师范大学出版社,2014年),也是一部日本学者研究东亚海域史的代表性著作。

[10]参见朴元镐![]() 提言(为《作为东亚史的韩国史》一书所作的最后提言)》,载[韩]《历史学报》,第216辑(2012年12月),第33—55页。

提言(为《作为东亚史的韩国史》一书所作的最后提言)》,载[韩]《历史学报》,第216辑(2012年12月),第33—55页。

[11]见前引葛兆光《揽镜自鉴——关于朝鲜、日本文献中的近世中国史料及其他》,第8页。

[12]对此,葛兆光教授指出:无论在漫长的历史中,还是在现实的空间里,对于朝鲜和日本来说,“中国”都是一个巨大的“来源”或“他者”,使得那个时代的日本和朝鲜人在互相交往礼聘的时候,在彼此赠酬唱和的时候,在互相观察和评价的时候,在引经据典的时候,都会出现“中国”。见葛兆光著《想象异域——读李朝朝鲜汉文燕行文献札记》,中华书局,2014年,第18页。在葛兆光教授最近发表的有关朝鲜赴日通信使文献的论文中,又进一步以“不在场的在场者”来表述朝鲜和日本两者交流中“中国”因素的存在。参见葛兆光《文化间的比赛:朝鲜赴日通信使文献的意义》,载《中华文史论丛》,2014年第2期,第1—62页。

[13]20世纪80年代初,在法国工作的陈庆浩教授提出“汉文化整体研究”的观念,其后一些学者发起组织“中国域外汉籍国际学术会议”,从1986年到1995年,在中国台湾地区、日本、韩国、美国等地先后召开了十次会议。参见刘倩《汉文化整体研究——陈庆浩访谈录》,载《文学遗产》,2007年第3期,第156页。

[14]参见前引张伯伟著《域外汉籍研究入门》,第11—16页。

[15]参见前引葛兆光《揽镜自鉴——关于朝鲜、日本文献中的近世中国史料及其他》,第2页;又见前引张伯伟著《域外汉籍研究入门》,第12—13页。

[16]参见胡适著,季羡林主编《胡适全集》,安徽教育出版社,2003年,第二十四卷,第388页。

[17]吴晗《朝鲜李朝实录中之李满住》,收入吴晗著,常君实编《吴晗合集》,中国人民大学出版社,2009年,第三卷,第37—60页。该论文最初发表在《燕京学报》第十七期(1935年),第59—88页,题名为《关于东北史上一位怪杰的新史料》。

[18]吴晗与《朝鲜李朝实录中的中国史料》一书整理出版的相关情况介绍,可参见翁独健《朝鲜李朝实录中的中国史料序言》,载吴晗辑《朝鲜李朝实录中的中国史料》,中华书局,1980年,第一册,第一至三页。

[19]《评注吴晗胡适通信》,载《历史研究》,1966年第3期,第49—65页。

[20]关于如何治明史的问题,胡适1931年9月12日写给吴晗的信件中写道:“蒋先生(蒋廷黻)期望你治明史,这是一个最好的劝告……晚代历史,材料较多,初看去似甚难,其实较易整理,因为处处脚踏实地,但肯勤劳,自然有功。凡立一说,进一解,皆容易证实,最可以训练方法。……已读得一代全史之后,可以试作‘专题研究’之小论文,题目越小越好,要在‘小题大做’,可以得训练。千万不可做大题目。……请你记得:治明史不是要你做一部新明史,只是要你训练自己做一个能整理明代史料的学者”。见前引《胡适全集》,第24卷,第100—101页。此信也收在前引《吴晗全集》,第10卷,第140—141页。该信手稿影印件见耿云志主编《胡适遗稿及秘藏书信》,黄山书社,1994年,第19册,第174—177页。

[21]日本占据朝鲜半岛后,首尔帝国大学法文学部于1929年筹划影印《朝鲜李朝实录》,缩本影印工作从1930年7月开始,至1932年完成,共印三十部,吴晗当年在北平图书馆所见的本子,就是其中的一部。参见前引翁独健《朝鲜李朝实录中的中国史料序言》,第二页。

[22]见前引吴晗《朝鲜李朝实录中之李满住》,第37页。

[23]见前引《胡适全集》第101页,《吴晗全集》第140页,《胡适遗稿及秘藏书信》第176页。

[24]朝鲜王朝实录中的日本、琉球史料的编撰,均已有资料集出版:日本史料集成编纂会编《中国·朝鲜史籍中的日本史料集成:李朝实录之部》,[日]图书刊行会,2007年。池谷望子等编《朝鲜王朝实录琉球史料集成》,[日]榕树书林,2005年。

[25]此处对“域外汉籍”的定义,可参见前引张伯伟著《域外汉籍研究入门》,第1—2页。事实上,“域外汉籍”本身是一个有争议的定义,学界有不同的意见。复旦大学历史系邹振环教授曾提出“华外汉籍”的概念,将其细分为“外刻外著汉籍”、“华刻外著汉籍”、“外刻华著汉籍”、“海外古籍佚书”和“汉外籍合璧本”五大类,试图厘清这一问题。参见邹振环《“华外汉籍”及其文献系统刍议》,载《复旦学报(社会科学版)》,2012年第5期,第104—114页。

[26]参见张伯伟著《域外汉籍研究论集》,北京大学出版社,2011年,第4页。

[27]已出版《朝鲜时代书目丛刊》(9册,中华书局2004年版),计划出版的还有:(1)域外中国文学评论数据集(韩国卷),约150万字;(2)日本15至19世纪宋诗研究数据集,包括苏轼、黄庭坚、惠洪、陆游等,约600万字;(3)朝鲜时代杜甫研究数据集,约60万字;(4)日本江户时代《世说新语》注释集成,约50万字;(5)日本诗文评汇编(汉文卷),约120万字。见南京大学文学院网站介绍(http://chin.nju.edu.cn/shownews714.html)。

[28]该套丛书目前已出版的有:(1)张伯伟著《清代诗话东传略论稿》,中华书局,2007年。(2)金程宇著《域外汉籍丛考》,中华书局,2007年。(3)蔡毅著《日本汉诗论稿》,中华书局,2007年。(4)左江著《李植杜诗批解研究》,中华书局,2007年。(5)刘玉珺著《越南汉喃古籍的文献学研究》,中华书局,2007年。(6)张伯伟著《作为方法的汉文化圈》,中华书局,2011年。(7)李庆著《海外典籍与日本汉学论丛》,中华书局,2011年。(8)陈益源著《越南汉籍文献述论》,中华书局,2011年。(9)静永健、陈翀著《汉籍东渐及日藏古文献论考稿》,中华书局,2011年。(10)王晓平著《日本诗经学文献考释》,中华书局,2011年。(11)陈捷著《人物往来与书籍流转》,中华书局,2011年。

[29]参见陈庆浩《汉文化整体研究三十年感言》,载《书品》,2011年第5期,第31—34页。

[30]较具代表性的论文有:(1)王政尧《〈燕行录〉初探》,载《清史研究》,1997年第3期,第1—8页。(2)孙卫国《〈朝天录〉与〈燕行录〉——朝鲜使臣的中国使行纪录》,载《中国典籍与文化》,2002年第1期,第74—80页。(3)杨雨蕾《朝鲜燕行录所记的北京琉璃厂》,载《中国典籍与文化》,2004年第4期,第55—63页。(4)刘静《从“燕行录”看18世纪中国北方市集——兼论中朝文化交流与文化差异》,载《北京社会科学》,2006年第3期,第34—38页。(5)徐东日《朝鲜燕行使节眼中的乾隆皇帝形象》,载《东疆学刊》,2009年第4期,第13—19页。(6)葛兆光《“不意于胡京复见汉威仪”——清代道光年间朝鲜使者对北京演戏的观察与想象》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第1期,第84—92页。(7)王振忠《朝鲜燕行使者与18世纪北京的琉璃厂》,载《安徽史学》,2011年第5期,第13—29页。(8)王鑫磊《韩国汉文燕行文献〈随槎录〉的史料价值——兼谈朝鲜王朝的“小中华意识”》,载《复旦学报(社会科学版)》,2013年第5期,第19—29页。

[31]近年来与燕行文献研究相关的博士学位论文不少,试举几例:(1)马靖妮《〈热河日记〉中的中国形象研究》,中央民族大学,2007年。(2)杨盼盼《朝鲜使臣眼中的道光朝》,山东大学,2008年。(3)颜宁宁《金景善的〈燕辕直指〉研究》,山东大学,2008年。(4)杨昕《“朝天录”中的明代中国形象研究》,中央民族大学,2009年。(5)许明哲《朴趾源〈热河日记〉的文化阐释》,延边大学,2009年。(6)韩龙浩《19世纪〈燕行录〉中的中国形象研究》,中央民族大学,2011年。(7)李根硕《朝鲜的中国想像与体验(从17世纪到19世纪)》,北京大学,2012年。

[32]韩国影印出版的燕行文献资料丛书有:(1)成均馆大学东亚学术院编《燕行录选集》(全二册),成均馆大学东亚学术院1962年出版。(2)林基中编《燕行录全集》(全一百册),韩国东国大学出版社2001年出版。(3)林基中、夫马进编《燕行录全集:日本所藏编》(全三册),韩国东国大学出版社2001年出版。(4)成均馆大学东亚学术院编《燕行录选集补遗》(全三册),成均馆大学东亚学术院2008年出版。(5)林基中编《燕行录全集续编》(全五十册),韩国尚书院2008年发行。

[33]中国大陆燕行文献资料的影印出版有:(1)复旦大学文史研究院与韩国成均馆大学东亚学术院合编《韩国汉文燕行文献选编》(全三十册),复旦大学出版社2011年出版。(2)弘华文主编《燕行录全编》,广西师范大学出版社2010年开始出版,目前已陆续出版三辑共三十二册。

[34]重要的成果有:(1)刘春银、王小盾、陈义编《越南汉喃文献目录提要》(二册),台湾“中研院”中国文哲研究所,2002年。(2)刘春银、林庆彰、陈义编《越南汉喃文献目录提要补遗》(二册),台湾“中研院”中国文哲研究所,2004年。(3)孙逊等编《越南汉文小说集成》(全二十册),上海古籍出版社,2010年。

[35]比如:(1)彭敏《元结纪咏诗文研究——以湖南浯溪碑林与越南燕行文献为中心》,载《湖南科技学院学报》,2012年第1期,第16—20页。(2)陈正宏《越南燕行使者的清宫游历与戏曲观赏》,载《故宫博物院院刊》,2012年第5期,第31—40+159—160页。(3)陈国保《越南使臣对晚清中国社会的观察与评论》,载《史学月刊》,2013年第10期,第55—67页。(4)周亮《清代越南燕行文献研究》(硕士论文),暨南大学,2012年。(5)张茜《清代越南燕行使者眼中的中国地理景观》(硕士论文),复旦大学,2012年。(https://www.daowen.com)

[36]试举几例:(1)朱莉丽著:《行观中国——日本使节眼中的明代社会》,复旦大学出版社,2013年。(2)范金民《从〈入明记〉看明代嘉靖年间日本使者与浙江士人的交游活动》,载《史林》,2013年第3期,第60—69页。(3)陈小法《日本入明僧携回的中国物品——以策彦周良为例》,载《甘肃社会科学》,2010年第5期,第88—92页。(4)凌金祚《策彦周良两次入明朝贡与海禁》,载《浙江海洋学院学报(人文科学版)》,2002年第4期,第26—30页。(5)陈越《明代日本来使接待制度研究——以策彦周良〈初渡集〉为例》(硕士论文),浙江大学,2004年。

[37]2013年,复旦大学出版社出版了《琉球王国汉文文献集成》(全三十六册)。2012年,上海交通大学出版社开始《日本汉文史籍丛刊》出版计划,拟收书500余种,分为纪传、编年、纪事本末、杂史、史表、传记、系谱、地理、外纪、目录、职官、政书、史评十三类,全书共计六辑170册,现已出版第一、二辑共61册,拟于2014年出版第三、四辑,2015年出版第五、六辑。

[38]参见前引张伯伟著《域外汉籍研究入门》,复旦大学出版社2012年,第74—109页。

[39]参见[韩]郑求福《(三国史记)解题》,收在[韩]赵秉舜编《增补修注三国史记》,韩国诚庵古书博物馆,1986年,解题第14页。

[40][韩]金渭显曾著《高丽史中中韩关系史料汇编》(全二册),台湾食货出版社,1983年。

[41]《朝鲜王朝实录》太祖一年七月二十八日(丁未)条:“艺文春秋馆,掌论议、教命、国史等事”,见[韩]国史编纂委员会编《朝鲜王朝实录》,探求堂,1968年,第一册,第23页。

[42]“时政记”实际上是史官按年月日编辑的一个记录资料长编,不仅记录事实,还可以加史官个人的说明、品评,以及附录相关资料。关于朝鲜王朝的“时政记”,南开大学孙卫国教授曾有专门的研究,可参考孙卫国《论朝鲜王朝〈时政记〉之纂修及其特征》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》,2012年第3期,第102—108页。

[43]“洗草”的地点在彰义门外遮日岩,而造纸署就在遮日岩附近,经过洗草的废纸也就直接成为造纸署造纸的原料。“洗草”结束以后举行“洗草宴”,所有参与实录修撰的人员都参加。《朝鲜王朝实录》孝宗四年七月一日(甲子)条有载:“实录厅启曰:在前实录纂出后,总裁官以下往彰义门外遮日岩,取其草本,锉破沉水,洗其墨迹,送于该曹,谓之洗草,请依旧例举行。从之,仍下教曰:依旧例赐宴(洗草宴)。”见前引《朝鲜王朝实录》,第三十五册,第633页。

[44]《三国史记》数据库网址:http://db.history.go.kr/item/level.do?itemId=sg;《三国遗事》数据库网址:http://db.history.go.kr/item/level.do?itemId=sy;《高丽史》数据库网址:http://db.history.go.kr/KOREA;《朝鲜王朝实录》数据库网址:http://sillok.history.go.kr/main/main.jsp。

[45]参见金相淏《朝鲜时代公文书管理》,《书志学研究》,1986年第1期,165页。

[46]试举几例:(1)韩国国史编纂委员会编《备边司誊录》(全二十八册),[韩]景仁文化社,1982年。(2)韩国国史编纂委员会编《各司誊录》(全二十二册),[韩]民族文化社,1981年。(3)《通信使誊录》(全六册),首尔大学图书馆,1981年。(4)《漂人领来誊录》(全八册),首尔大学奎章阁,1993年。

[47]以“志”命名的官署记录,首尔大学奎章阁曾经影印出版过不少,比如:《奎章阁志》(2002年)、《弘文馆志》(2002年)、《侍讲院志》(二册,2003年)、《秋官志》(三册,2004年)、《通文馆志》(二册,2006年)、《增正交邻志》(2007年)等。

[48]1894年到1910年间的《日记》编写,并不都以《承政院日记》为名,出现过《承宣院日记》、《宫内府日记》等名称,但目前韩国一般将其作为《承政院日记》的延续,一并计入数据统计。

[49]《朝鲜王朝实录》宣祖二十五年(1592)四月十四日(癸卯)条有载:“景福、昌德、昌庆三宫一时俱烬。……历代宝玩及文武楼、弘文馆所藏书籍、春秋馆各朝《实录》、他库所藏前朝史草(修《高丽史》时所草)、《承政院日记》皆烧尽无遗。”见前引《朝鲜王朝实录》,第二十五册,第614页。

[50]《承政院日记》(1623—1894)的原本在奎章阁图书馆的藏书号是:奎12788v.1 3047。

[51]其中1894年以前编写的《承政院日记》为3047册。

[52]此为包含《高宗实录》和《纯宗实录》在内的数据。

[53]《承政院日记》的全文检索数据库网址:http://sjw.history.go.kr/main/main.jsp,原本图像数据库网址:http://kyujanggak.snu.ac.kr/LANG/ch/search/2_03_search_seungjeongwon.jsp。

[54]《日省录》电子数据库网址:http://kyujanggak.snu.ac.kr/LANG/ch/search/2_02_search_ilseongnok.jsp。

[55]以下学者的研究都利用到了《备边司誊录》的资料:(1)李光涛著《多尔衮征女朝鲜史事》,台湾“中研院”史语所,1970年。(2)张存武《朝鲜对清外交机密费研究》,收入氏著《清代中韩关系史论文集》,台湾商务印书馆,1987年,第86—146页。(3)刘为著《清代中朝使者往来研究》,黑龙江人民出版社,2002年。(4)李花子著《清朝与朝鲜关系史研究——以越境犯越为中心》,延边大学出版社,2005年。

[56]在中国学界,不仅《备边司誊录》的资料已经被很多研究者作为参考文献来开展研究,系统性地介绍该文献的状况和史料价值的研究也已经出现,笔者在写作过程中注意到2011年东北师范大学宋先超的一篇硕士学位论文《〈备边司誊录〉史料价值初探》,该文梳理了备边司的历史,介绍了《备边司誊录》的编纂体例与内容,并对其中与中国历史相关的史料线索进行了初步的整理和分析,是一项颇有价值的文献引介研究。参见宋先超《〈备边司誊录〉史料价值初探》,东北师范大学硕士论文,2011年。

[57]《备边司誊录》电子数据库网址:(1)http://db.history.go.kr/item/level.do?itemId=bb(国史编纂委员会提供),(2)http://kyujanggak.snu.ac.kr/LANG/ch/search/2_04_search_bibyeonsa.jsp(奎章阁提供)。

[58]关于《同文汇考》的基本情况,可参考以下研究:(1)[韩]全海宗《(同文汇考)解说》,载韩国国史编纂委员会编《同文汇考》(全四册),翰进印刷公社,1978年,第1—22页。(2)[韩]金暻绿《朝鲜后期〈同文汇考〉的编纂过程和性格》,载[韩]《朝鲜时代史学报》第32期,2005年,第185—226页。(3)刘波《〈同文汇考〉史料分类述要》,东北师范大学硕士论文,2011年。

[59](1)韩国国史编纂委员会编《同文汇考》(全四册),翰进印刷公社,1978年。(2)郑昌顺等编纂《同文汇考》(全十册),台北珪庭出版社,1978年。(3)张存武、叶泉宏辑《清入关前与朝鲜往来国书汇编(1619—1643)》,台北国史馆,2000年。(4)赵兴元等选编《〈同文汇考〉中朝史料》(全四册),吉林文史出版社,2005年。

[60]《同文汇考》电子数据库网址:http://db.history.go.kr/item/level.do?levelId=sa_049。

[61]《朝鲜王朝实录》太宗十一年(1411)六月十九日(戊申)条载:“改文书应奉司为承文院。”又,世宗三年(1421)三月二十三日(乙酉)条载:“承文院提调启:自高丽臣事大明以来,一应文书只藏元本,如有水火之灾,无复可考。乞令誊写,藏诸史院。于是,藏于中外史库。”分别见前引《朝鲜王朝实录》,第一册第587页,第二册第426页。

[62]比如《朝鲜王朝实录》宣祖二十年十月十一日(乙卯)条载:“(郑)昆寿曰:臣得见承文院誊录册,倭奴于宣德年间请于我国转达中朝,有封贡之事。”见前引《朝鲜王朝实录》,第二十二册,第370页。

[63]李善洪《朝鲜对华朝贡关系文书集〈槐院誊录〉管窥——以韩国藏书阁所藏〈槐院誊录〉为中心》,载《古籍整理研究学刊》,2014年第1期,第83—87页。李善洪是研究朝鲜王朝外交文书的专家,曾著有《朝鲜对明清外交文书研究》一书(吉林人民出版社,2009年),笔者在2013年北京大学召开的中国朝鲜史研究会年会上得悉李善洪关于《槐院誊录》的研究,此后便一直期待其大作发表,终于近期得见。

[64]李善洪还通过《朝鲜王朝实录》的记载,发现1799年朝鲜出现过补编《皇明时槐院誊录》的建议,并且当时就提到该文献已经散佚一卷,由此推断其刊行时间当远在1799年之前,但确切时间不明。参见前引李善洪《朝鲜对华朝贡关系文书集〈槐院誊录〉管窥》一文。

[65]笔者推测,承文院的誊录,或许本来就不像《备边司誊录》那样有统一题名和规整形制,而是以分门别类的形式整理的。检索奎章阁藏书目录,可以发现一批题署为承文院编写的文献,比如《启下书契册》、《国照会誊录》、《笺文誊录》、《笺文头辞誊录》、《公文誊录》、《吏文》、《书契》(日本外交文书)、《制述文臣案》、《专经文臣案》、《裨院启达》等,或许这些文献就是承文院誊录一手资料的形态。

[66]《槐院誊录》电子数据库网址:http://yoksa.aks.ac.kr/jsp/aa/VolumeList.jsp?aa10up=kh2_je_a_vsu_23465_000。

[67]当时朝鲜人自己也意识到日本相关外交文献整理不足的问题,故后来又有《增正交邻志》的编纂,其中全部收录对日外交史料。

[68]两篇相关的硕士论文分别是:(1)李承姬《〈通文馆志〉考述》,复旦大学硕士论文,2010年。(2)宣丹丹《〈通文馆志〉研究——以朝鲜与清朝朝贡关系为中心》,东北师范大学硕士论文,2012年。

[69]《通文馆志》电子数据库网址:http://yoksa.aks.ac.kr/jsp/aa/VolumeList.jsp?aa10up=kh2_je_a_vsu_22045_000&aa10no=kh2_je_a_vsu_22045_001。

[70]关于《韩国文集丛刊》出版工程的情况介绍,可参考韩国古典翻译院编《韩国文集丛刊便览》,韩国古典翻译院,2010年,第1—5页。

[71]“韩国文集丛刊数据库”网址:http://db.itkc.or.kr/index.jsp?bizName=MM。

[72]参见前引葛兆光《文化间的比赛:朝鲜赴日通信使文献的意义》,载《中华文史论丛》,2014年第2期,第1—62页。