“该死的商业”与“埃及的幽囚”

面对马克思全家生活的困境,恩格斯不可能无动于衷。事实上,当1850年5月15日马克思全家被切尔西区的房东赶出门后,是恩格斯帮着还清了债主逼得最紧的几笔债务。而10月19日马克思的儿子亨利——他的昵称叫“吉多”——因肺病无力医治去世的时候,恩格斯目睹了马克思遭受苦难的全过程。也许是这一刻他终于下定决心:放弃在伦敦与马克思并肩战斗的生活,转而前往曼彻斯特的欧门—恩格斯公司去经商。他也许觉得,在物质生活上给予马克思援助,才是实实在在真正的“并肩战斗”。用雅克·阿塔利在《卡尔·马克思——世界的精神》一书中的话来说:

他大概也考虑到自己的才华无法和卡尔相提并论,因此决定自己将竭尽全力帮助卡尔:弗里德里希将赚得更多的钱,也会将部分薪水用来接济马克思一家并为他们支付某些费用。这项决定在两位挚友的人生中都将产生不可磨灭的影响。尽管后来恩格斯的追随者试图让两人在地位上平起平坐,但恩格斯知道自己并不像卡尔那样极具惊人的天赋。在离开伦敦前往曼城担任自己痛恨的雇主一职时,恩格斯还放弃了写作,准备全心全意地资助那位独一无二的天才。他成为了“资本主义大本营里的特洛伊木马”,并为卡尔的理论研究提供重要的信息,他还经常前往伦敦与卡尔一起探讨问题。两人几乎每天都互相通信,这种状态一直持续了20年。在人类思想史上,再也没有过其他这样的例证,也再也没有过如此这般的牺牲。即使弗里德里希为此付出了太多,他也从来未曾动摇过。

就这样,“生意场”成了恩格斯的“新战场”。可能有人会问:一个人有没有可能像恩格斯这样,既是一位资本家,同时又是一位无产阶级战士和共产主义者?事实上,恩格斯在晚年给伯恩施坦的信中给出了回答:“一个人自己可以当一个不错的交易所经纪人,同时又是社会主义者,并因此仇恨和蔑视交易所经纪人阶级。难道我什么时候会想到要为我曾经当过工厂股东这件事进行辩解吗?”理由也很简单:“如果我有把握明天在交易所赚它一百万,从而能使欧洲和美洲的党得到大批经费,我马上就会到交易所去。”可以说,恩格斯重新回到生意场,是不得已而为之的屈从性策略,不至于“被迫过行乞的民主派生活”。于是,他和父亲的关系从一年前爱北斐特起义时的对峙而破裂之后又重归于好,面对意欲重归商业怀抱的“迷途之子”,不论他出于何种目的,老爷子也是非常知趣地重新接纳了他。

于是,1850年11月,恩格斯再度来到曼彻斯特,并于月底度过了自己的30岁生日。他一开始没有做长期经商的打算,因而拒绝在公司里承担特定的义务,只是作为一名普通的办事员参与公司的业务活动。他的妹妹玛丽亚一语道破了哥哥的小算盘:“在我们看到,目前你亟欲成为一名商人只是为了使你的生活能有个着落,但是,一旦你认为形势对你的党有利,你就又会放弃经商,又为你的党去工作了;总之,你没有兴趣,也不愿意成为商人,更不打算终身经商。”但是在父亲看来,重回商业毕竟是争取和利用儿子的第一步,因此他苦口婆心地写信说:“你想继续留在曼彻斯特,这的确使我非常高兴。你在那里非常合适,在那里除了你没有人更能代表我了。”

恩格斯的父亲为了让儿子把商业作为“终身职业”,煞费苦心地考虑了多种计划方案。方案一:把恩格斯送到印度加尔各答去。恩格斯对此强烈反对,印度的代理人也不赞成,只得作罢。方案二:把恩格斯派往纽约,负责购买棉花。这个方案大家一致赞成,马克思甚至兴致勃勃地打算陪恩格斯去“新大陆”定居,但这个计划也未实现。当时的美国经济繁荣,棉花货源充足,价格也十分便宜,纽约公司不想再额外增加采购员。方案三:让恩格斯作为恩格斯家族驻英国公司的全权代表。最终在1851年1月底,父子俩一致同意了这第三个方案。6月底,父亲亲赴曼彻斯特,打算好好检视恩格斯的经商成果。母亲忧心忡忡地给儿子写信说:“我想,你们要是不在一起,反而更好些,这样你们就可以少谈些公司的事情。你们观点各异,最好还是不谈政治。”

按照恩格斯父亲的想法,他此次前来的一个重要计划,就是让彼得·欧门到利物浦拓展公司业务,把曼彻斯特办事处的领导权交给恩格斯。恩格斯强烈反对,在公司董事会上公开表态说自己力不胜任,希望能另请高明。恩格斯的父亲大为光火,他不能容许自己的家业大权旁落,因而甚至在离开曼彻斯特的最后一天还试图逼恩格斯就范,恩格斯觉得他和父亲只剩下了“冷淡的营业关系”,而这“比任何虚伪感情要惬意得多”。他给朱利安·哈尼写信说:“我宁愿被绞死在伦敦,也不愿平平静静地死在曼彻斯特。”恩格斯时常把他的工作称为“该死的生意”“该死的商业”“巴比伦监狱”“鬼商业”,甚至反讽为“可爱的商业”。马克思也称他为“埃及的幽囚”。恩格斯每天工作接近10个小时,几乎没有可以支配的自由时间。他曾给马克思写信诉苦自己每天繁重的工作:

我目前还必须每天在办事处里忙到八点钟,在晚餐等等结束之后,不到十点钟无法开始工作;一点办法也没有。我现在早晨最迟十点钟必须到办事处,因此,最迟夜里一点钟必须上床睡觉;真伤脑筋!正当有兴致工作的时候,不得不去睡觉;这样根本不行。但是,等着瞧吧。今年夏天我们将另作安排,或者就会垮台。我打算这样安排:十点到五点或六点上班,然后就离开,让一切都见鬼去。

在日常工作中,恩格斯除了要领导六个办事员编辑书信、文件、电报之外,自己还要审核公司的往来账目并向父亲汇报。那些发往法国、意大利、俄国等国外的书信都需要恩格斯亲自来写,因为其他任何人都不具备恩格斯这样天才的语言能力。饶是如此辛苦地工作,公司在1851—1852年度的结算中还是出现了较大亏损,父亲心痛之余看到出现这种状况的原因,除了欧洲大革命导致的经济萧条之外,还有欧门兄弟两人争权夺利、矛盾重重。他希望运用铁腕同欧门兄弟谈判,于是在1852年6月,父亲再度来到曼彻斯特,经过谈判与欧门兄弟签订了新的协议:彼得·欧门退出企业另行经商,哥特弗利德·欧门主持公司业务,恩格斯作为家族常驻代表并兼任总助理。如此一来,自1852年7月1日起,恩格斯的薪水增加了,还能够从公司得到固定利润,此外还有每年100英镑的交际费用。

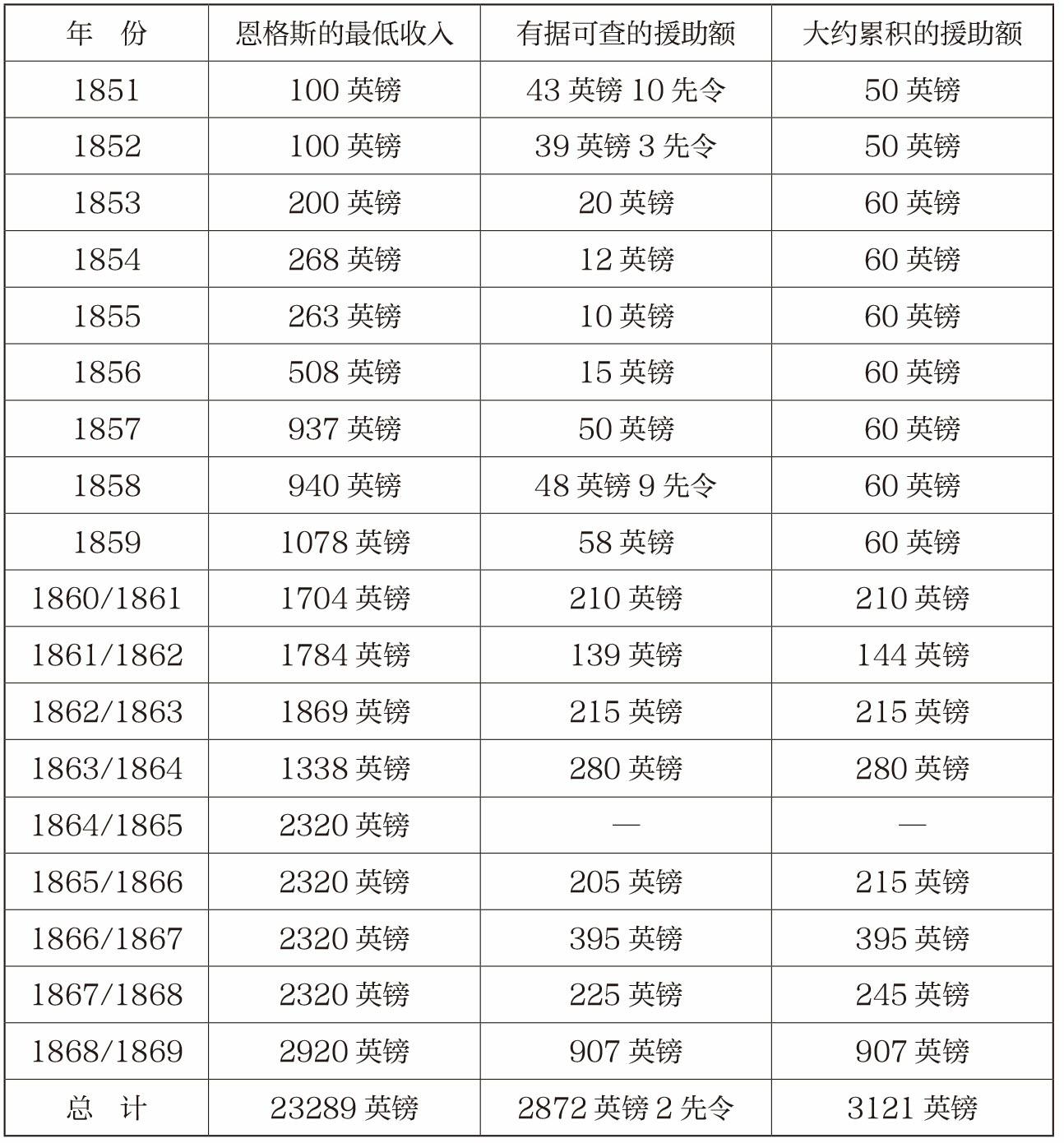

有了可观的收入之后,恩格斯每月固定给马克思寄钱。起初几年是每月5英镑,后来逐年提高,甚至一次性寄过面值100英镑的汇票。马克思夫妇确实终生不擅理财,年轻时他们家境优渥、锦衣玉食,似乎永远不必为经济状况操心,但是当他们全家陷入贫困之时,一方面依靠勤劳能干的仆人兼管家海伦·德穆特的精心打理,另一方面就需要靠朋友特别是恩格斯在经济方面的支持了。不过,这并不意味着马克思只负责理论方面、恩格斯只负责生活方面。事实上,马克思不可能提出这样的要求,恩格斯对马克思的经济支援也是完全出于友谊而不是什么约定。那么,恩格斯总共给过马克思多少经济援助呢?我们可以从一张表上直观地看出来:

恩格斯向马克思提供的经济援助(1851—1869年)

注:1864年7月1日至1865年6月30日,由于马克思得到了沃尔弗留给他的遗产(800英镑),所以恩格斯没有资助。

从表中我们得知,在1851年至1852年恩格斯的年收入仅有100英镑这最低的两年中,他依旧拿出了50英镑来资助马克思,占全部收入的一半。在给马克思的一封信里恩格斯这样说:“2月初我将给你寄五英镑,往后你每月都可以收到这个数。即使我因此到新的决算年时负一身债,也没有关系……我非常难过的是,我在这里得养一匹马,而你们一家人在伦敦受穷受苦。”1865年初恩格斯向马克思表示,他可以负责马克思一家的生活费用,直到《资本论》完成为止。恩格斯甚至还立过一份遗嘱,说如果自己先去世,马克思则是他全部财产的唯一继承人。

面对恩格斯的慷慨资助和无私奉献,马克思感到十分内疚,他在1865年7月31日致恩格斯的信中说:“我诚心告诉你,我与其写这封信给你,还不如砍掉自己的大拇指。半辈子依靠别人,一想起这一点,简直使人感到绝望。这时唯一能使我挺起身来的,就是我意识到我们两人从事着一个合伙的事业,而我则把自己的时间用于这个事业的理论方面和党的方面。”在1867年5月7日致恩格斯的信中,马克思说:“坦白地向你说,我的良心经常象被梦魔压着一样感到沉重,因为你的卓越才能主要是为了我才浪费在经商上面,才让它们荒废,而且还要分担我的一切琐碎的忧患。”