从经院哲学与近代科学的对立来看耶稣会的“西学”

古代、中世纪和近代三个不同的历史时代各自有其不同的科学。

只有近代自然科学“可以说得上是唯一的科学”(恩格斯:《自然辩证法》,页158),因为只有它“唯一地达到了科学的系统的和全面的发展”(同上书,页4)。在近代自然科学出现之前,西方历史上曾经有过两种科学,即古代希腊的科学和中世纪阿拉伯的科学。但古代希腊人的科学是凭他们的天才的直觉和猜测,与近代自然科学从观察和实验的基础上进行严密的归纳不同;中世纪阿拉伯人的科学是片断的经验,与近代自然科学大规模的有意识进行的系统化的工作也不同,而且阿拉伯人的发现是“大部分由于无结果而消失了的”(同上书,页4)。至于中世纪天主教的经院哲学,他们并没有做过科学贡献。耶稣会会士所传到中国来的根本不是随资本主义上升而出现的近代自然科学,而恰恰是近代自然科学的对立物。传教士炫耀他们的科学,其实那基本上是古希腊的贡献,耶稣会的科学思想基本上并没有超出古希腊的范围和水平。古希腊的科学与思想,是作为一种宗教的分泌物,被容纳在中世纪经院哲学的体系之中的,因而在宣传宗教时,当然也不得不随伴着经过阉割与僵化了的希腊思想。例如《寰有诠》中就提到过,“各物最初不受分之诸分,是其物有之元”(《寰有诠》卷六)的原子论,提到过“火土等之纯有,是万物之所由成者,是为万物之元”(同上)的元素说。原子论和四元素说本来是一定时代的进步的科学思想,原子论是阿那克萨戈拉的,元素说是恩培多克勒的,两者都是古希腊人的思想。又如南怀仁解释虹吸现象说:“现在无空虚之所也,其物性不容空虚,以吸水之筒等器明见之。盖本筒内之气,凡已吸往上,则在下之水必随之而上,以补前气之空缺也。夫物性不容空虚之故者,盖六合之内,万品之物,必须彼此相连相接相辅助以行其事,以护存其本体也。”(南怀仁:《穷理学·形性之理推》)这里如果将其用神学目的论的解释暂不置论,则其所依据的仍然是古代的信念:“自然畏惧真空”。如前所述,这是一种夹带品,而主要输入的却另有所在,例如他们讲到地震时就说:“地之震受制于造物主,犹旱涝,兵革,火灾,疾病,虽系人事之招,然皆属造物主全能大权统一宰制,非世所得窥测悬断;第痛加修省,虔诚祷祝,弘慈降佑,则转祸为福,消灾弥患之道也。”(龙华民:《地震解》)他们还讲占星:“穆(尼阁Nicolas Smogolenski,公元1611—1656年,波兰人,1646年来华)氏但据七政高卑升降迟疾,定人命之凶吉。”(穆尼阁:《天步真原》,钱熙祚“跋”)这些才是耶稣会会士们所要输入的货色。

耶稣会会士夹带科学片断之便于进行宗教活动,犹之乎他们利用零零碎碎的“西洋景”供宫廷玩赏之便于政治活动。“一块威尼斯出产的三棱玻璃镜,一幅在罗马绘成的极精致的圣母玛利亚像,还有许多小巧的珍物”(裴化行:《天主教十六世纪在华传教志》,中译本,页244),雅琴,报时钟,万国图志,西琴,风篁,自鸣钟,千里镜,火镜,小自鸣钟以及宗教画;此外如徐日升(Thomas Pereira,公元1645—1708年,葡萄牙人,1672年来华)等也传授过西洋乐理,金尼阁曾以拉丁文字母来表示中国的语音。然而所有这一切,我们很难说对于“近代自然科学”在中国的出现是有帮助的。

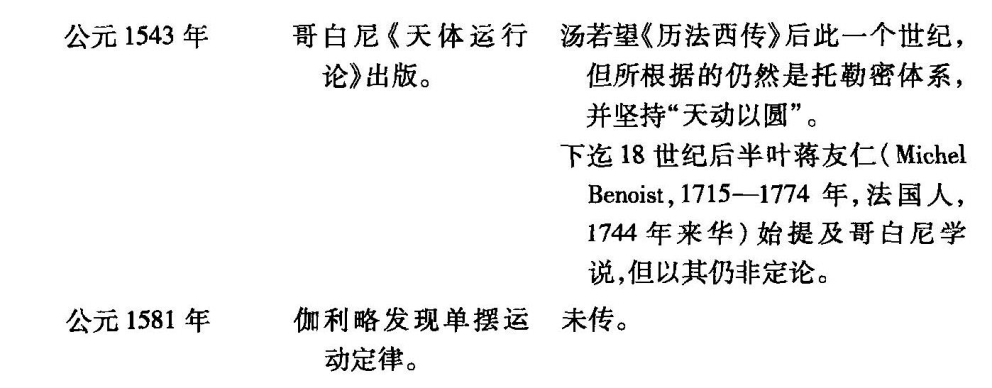

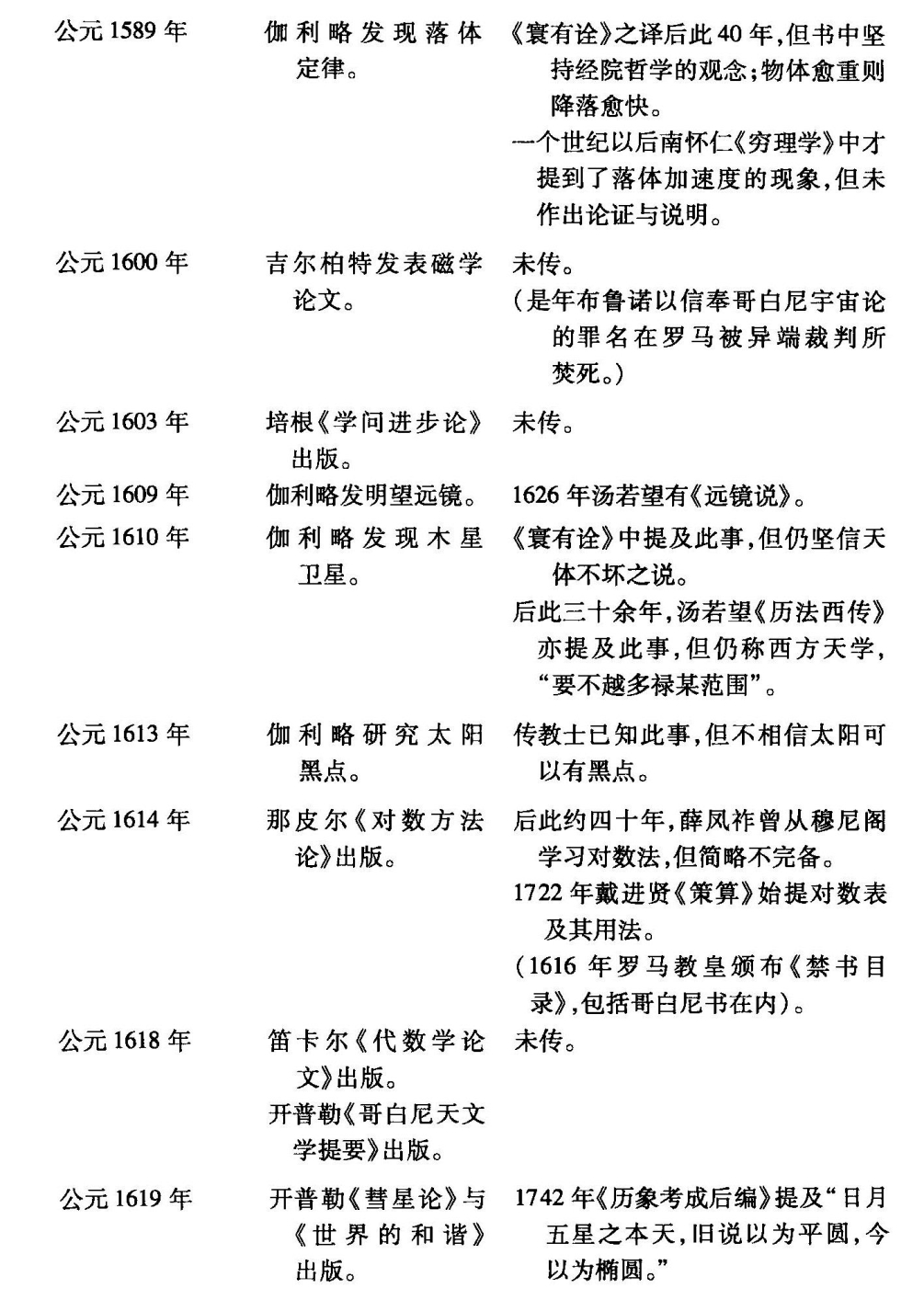

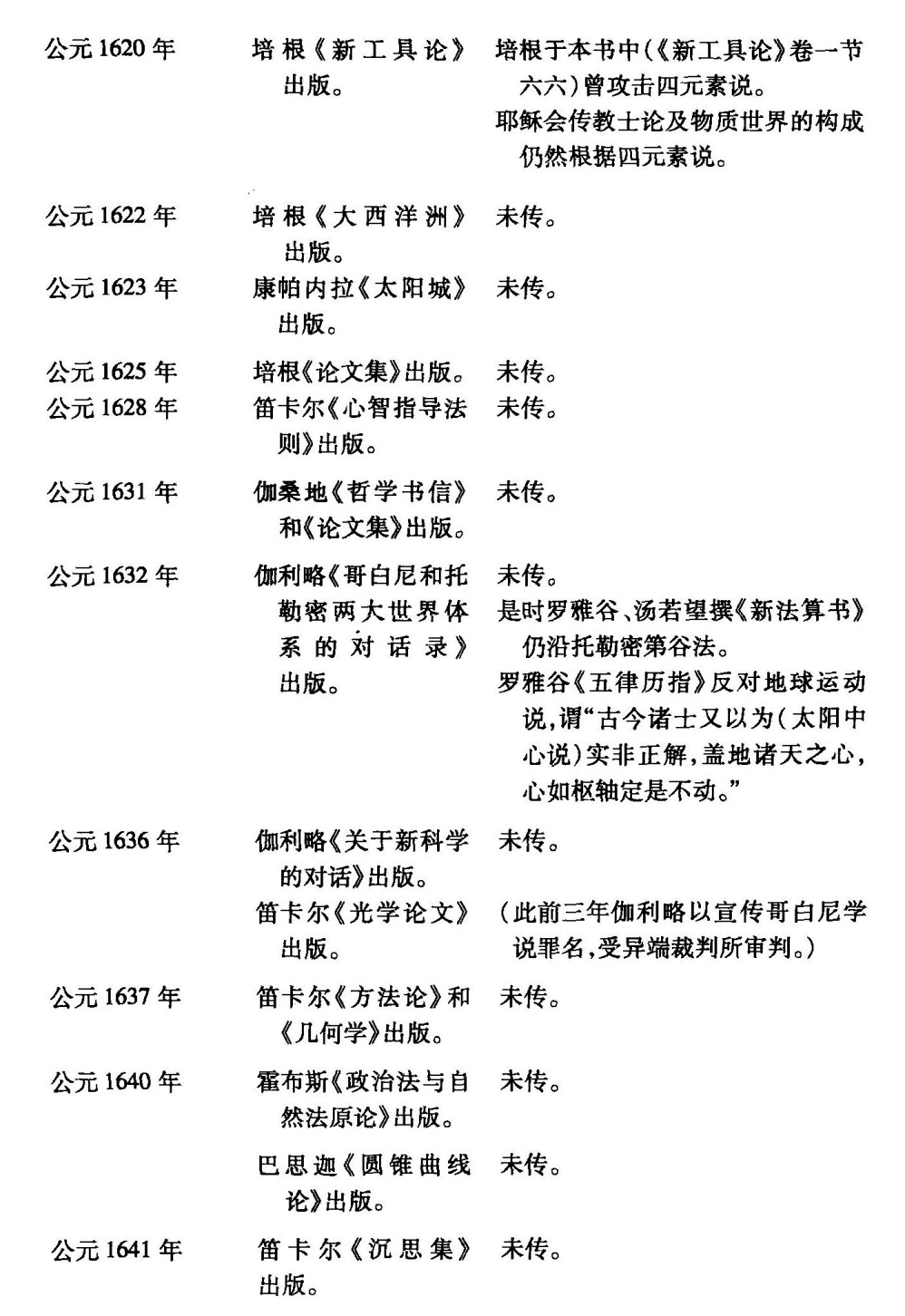

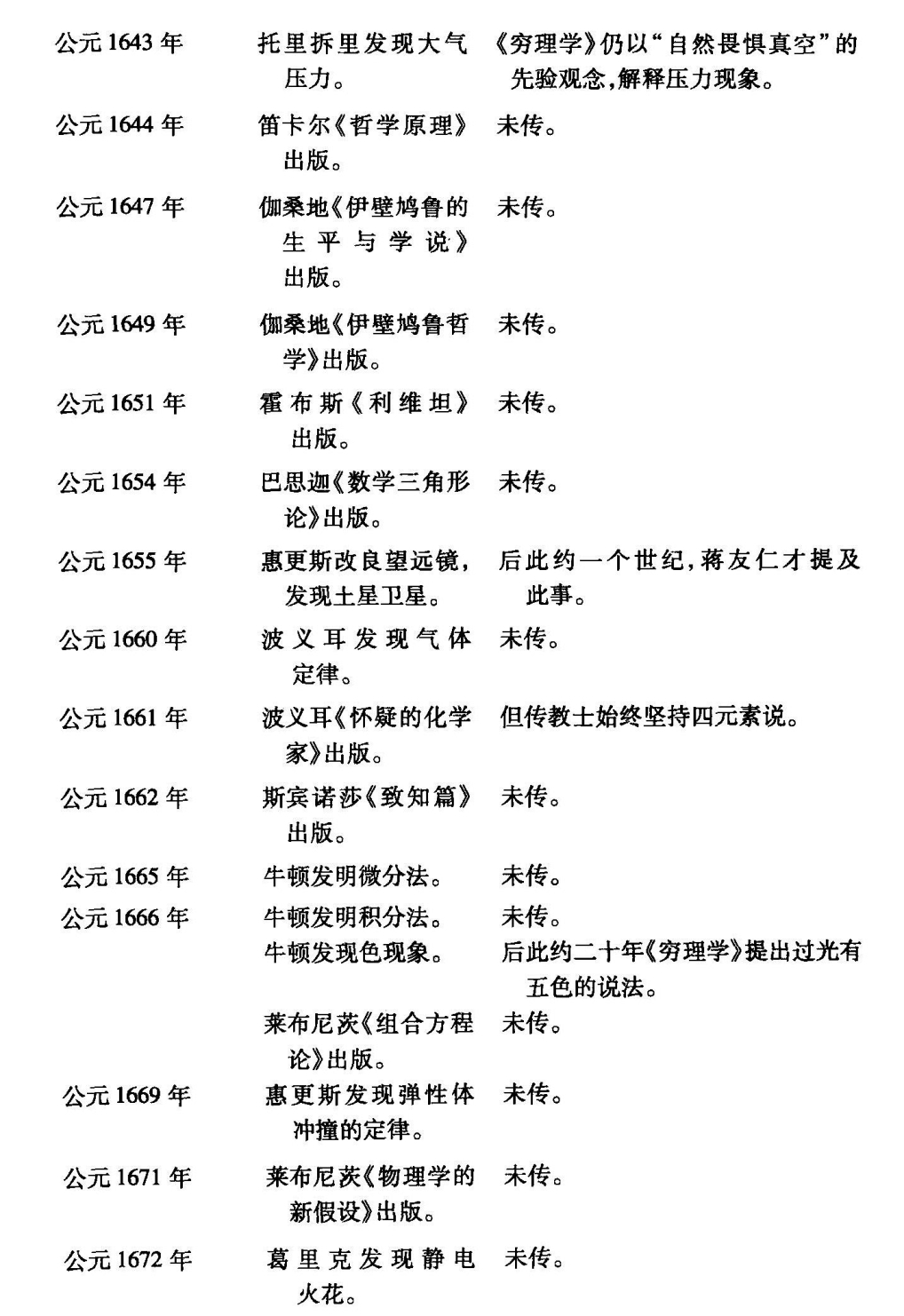

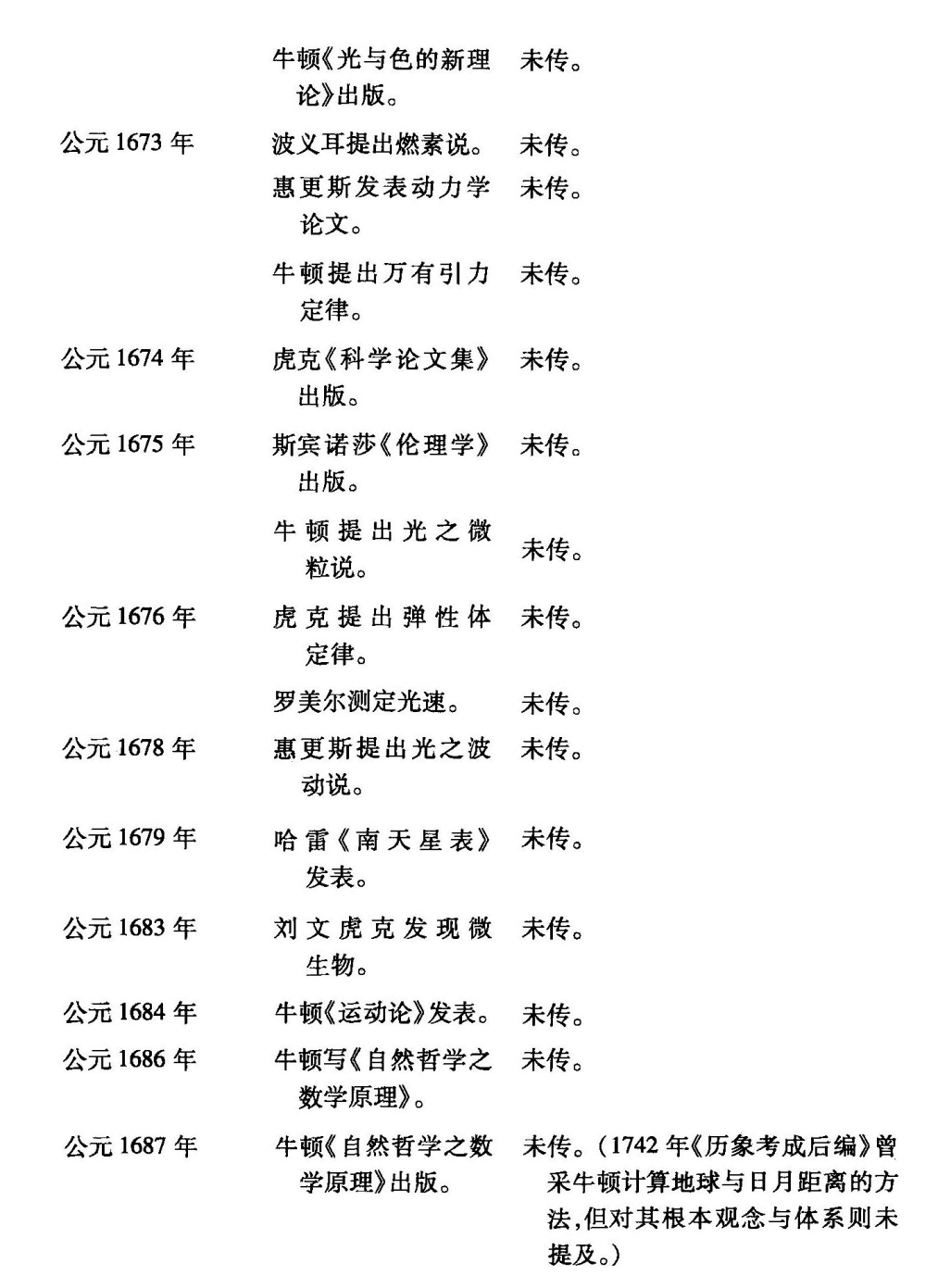

为了说明传教士所传来的绝不是近代的自然科学,为了说明他们曾极力阻挠与破坏近代科学输入中国,我们有必要先回顾一下近代科学史上最重要的一些事实。这正是近代科学的第一个时期。这个科学史上的第一期,始自哥白尼的《天体运行论》,而完成于牛顿的《自然哲学之数学原理》。哥白尼的《天体运行论》,揭开了“自然科学用来宣布其独立并且好像是步路德焚烧教谕后尘的革命行为”(恩格斯:《自然辩证法》,页6),从此之后,下迄牛顿完成他伟大的《自然哲学之数学原理》的一个半世纪中,近代科学史上的重要大事我们可列表如下,用以和传教士所传的西学作一个对比:

在这一时期中生活着的和活动着的有:哥白尼、布鲁诺、培根、伽利略、康帕内拉、开普勒、哈维、霍布斯、伽桑地、笛卡尔、费尔玛、葛里克、托里拆里、巴思迦、波义耳、惠更斯、斯宾诺莎、洛克、虎克、牛顿、罗美尔、莱布尼茨、雅·贝努义、哈雷这些科学史上最响亮的名字。这一时期是哥白尼以其伟大的著作向教会权威挑战宣告近代自然科学的独立而开始的,它也正是以维护圣教、消灭异端(新教与新科学)为职志的耶稣会,经教皇批准而正式成立的时候。这一时期的结束,即牛顿完成其古典力学体系原理的时候,也正是葡萄牙(意大利)耶稣会最后一批传教士陆安德(Giovanni Andrea Lobelli,1610—1683年,意大利人,1659年来华)、南怀仁、徐日升等人在中国活动,而法国耶稣会刚刚插足中国的时候。事实上法国耶稣会来华已经进入天主教在华早期活动的尾声了。我们不妨以南怀仁作为一个早期收场的人物。将科学史上的事迹与同一时期传教士在中国传播“科学”的事迹作一对比,时间恰好是吻合的。自16世纪末至17世纪末(明末清初)这一百多年间,正是培根、伽利略、开普勒、笛卡尔、惠更斯和牛顿活动的时期,也正是利玛窦、熊三拔、傅汎际、邓玉函、汤若望、穆尼阁、南怀仁等人在中国活动的时期,只消看一下这一时期的伟大科学成就,传教士究竟传来了其中多少东西,我们就不难做出结论,传教士传来的乃是中世纪封建主义的经院哲学,而不是近代的自然科学以及进步的自然哲学。

下面所列举的书代表这一时期耶稣会会士在科学方面的最重要的著作:

世界观与世界图像的著作:《寰有诠》,《空际格致》,《穷理学》。

思想方法的著作:《天主实义》,《名理探》,《超性学要》。

天文:《历法新书》,《历法西传》,《历象考成后编》。

数学:《几何原本》,《天步真原》,《比例对数表》。

物理:《远镜说》,《泰西水法》,《远西奇器图说》。

地理:《万国舆图》,《职方外纪》,《皇舆全览图》。

如果把这些和同时期科学史上的大事作一个对比,我们就不难看出:(一)关于近代自然科学的最重要的成果,从哥白尼的学说到牛顿的原理,他们是不传的;(二)关于近代自然科学最基本的观念,如牛顿的微粒说与惠更斯的波动说——这是近代自然科学中的两种基本的世界图像——他们是不传的;(三)关于近代自然科学的基本思想方法,如培根、笛卡尔、伽利略诸人的方法论,他们是不传的。因此,他们所讲的科学与那一时期的科学主流,几乎没有任何的关系与联系,他们所讲的基本上并没有“近代自然科学”范围以内的东西,他们所讲的基本上是隶属于经院哲学范围之内的科学。也可以附带地提到另一件事实:这一时期耶稣会传教士,有中文著译可考的,约有三百七十种左右,其中有关科学的占一百二十种左右,而且这些科学著作大部分是传教士因为职守关系而奉旨撰述的。在约一百二十种左右的科学书籍中,利玛窦、汤若望、罗雅谷和南怀仁四个人的著作就达七十五部之多,而这四个人都是直接参与或负责修历工作的。这可以表明传教士的科学兴趣在哪里,至于当时欧洲文学艺术与思想方面大踏步前进的盛况,更是传教士不曾提到的。

反封建、反教会革命的开始“在宗教领域内是路德焚毁教谕,而在自然科学领域内便是哥白尼的伟大的著作”(恩格斯:《自然辩证法》,页158—159)。这一时期的自然科学的发展,其本身便是“彻头彻尾地革命的”(同上)。谁都知道哥白尼的学说以及宣扬哥白尼学说的著作是被罗马教会正式列为禁书的(一直到1822年)。哥白尼的信徒,伟大的思想家布鲁诺于1600年被罗马教会活活烧死在罗马广场上,接着就是对于伽利略的迫害。伽利略被迫公开表示悔罪,放弃了哥白尼的学说。当笛卡尔听到了这个消息,就悄悄中止了他正在写作着的《世界论》。当时耶稣会会士们不但在欧洲遇到了焚毁教谕的大敌,而且在中国也遇到正在要焚毁礼教的“异端”,李贽的《焚书》即表现出焚毁教谕的历史意义;当然,谁焚谁的问题,还正在通过生死的斗争加以解决。教会杀害了成千上万的科学家和思想家,“神圣的异端裁判所”仅仅在西班牙一地就烧死过一万人以上,而被处刑的竟达二十万人之多。耶稣会是宗教反改革的产儿,是正统教会在反异端斗争中的最反动的宗教特务组织。耶稣会在欧洲用“火堆和监狱”(同上),对近代科学进行那样血腥的迫害,而一到中国居然能换了面孔,竟会把科学传来,这种说法是不顾最起码的常识的。

“近代自然科学”并不是一个抽象的概念或一个空泛的名词,它有其具体的内容,有其科学的规定性。判断耶稣会是否传来“近代自然科学”(或“资本主义的科学”),我们首先应该明确“近代自然科学”的正确含义究竟是什么,不然,我们将在这个问题上分不清事情的真象与假象。举例说,望远镜当时是传来了的,但如果说传来了望远镜,即意味着传来了近代自然科学,那就不正确了。望远镜是一项近代科学发明,但望远镜的传入,对于近代自然科学在中国的确立与形成来说,并不是本质的东西,并没有决定性的意义。远一些的例子,如早在公元前3世纪希腊人撒摩的亚里士达克即已提出过太阳中心说,尽管亚里士达克的观念是天才的,我们却不能把它归为“近代自然科学”,因为不但时代不同,而且性质也不同。近代科学是从哥白尼出发的,而不是从亚里士达克出发的,亚里士达克的观念并没有,而且也不可能引到“近代自然科学”。我们对待近代自然科学,必须把握住问题的本质方面和主流方面,如果只在表面现象上纠缠,看到传教士输入一些中国过去没有的新事物,便遽尔指为是什么“近代自然科学”的输入,那就不免把假象看成本质,以致要迷失认识问题的方向了。正像亚里士达克的学说不等于近代自然科学一样,传教士所传来的片断科学知识或技术也不能等同于“近代自然科学”。

什么是这一时期的“近代自然科学”的具体内容呢?经典作家对于这个问题作过明确的规定。所谓“近代自然科学”,那就是从哥白尼开始经过一系列“数学,力学和天文学静力学和动力学的领域中……伟大的成就”(恩格斯:《自然辩证法》,页159),而“以牛顿而结束”(同上)的古典力学体系的完成。而这些伟大的成就“特别是归功于伽利略和开普勒,牛顿是从他们二人得出自己的结论来的”(同上)。哥白尼、开普勒、伽利略和牛顿这四个人合作的结果,可以说完成了人类科学史上空前伟大的功业。这个时代是古典力学体系形成的时代。在自然观方面“这个时代的特征是一个特殊的总观点的完成,这个总观点的中心是关于自然界的绝对的不变性的见解。不管自然界本身是怎样产生的,只要它一旦存在,那么在它存在的时候它始终总是这样。行星及其卫星,一旦被神秘的‘第一推动力’使其运动起来之后,它们便依照预定的轨道一直运转下去,……恒星则永远静止地固定在自己位置上,凭着‘万有引力’而互相保持着这个位置”(恩格斯:《自然辩证法》,页7)。这是古典力学体系所带给人们的机械的自然观。这种机械的自然观,尽管是狭隘的,然而毕竟不是神学的产物。因此,衡量耶稣会会士传来的是不是近代自然科学,就要看他们传来的根本上是否是这个古典体系,或是否是与这个体系密切相结合的那种机械自然观的基本观点。

其次,任何科学“都是一种历史的产物”,“是一种历史的科学”(同上书,页23)。每种自然科学的理论与体系,都不是凭空产生的,其成立都必然有赖于一定历史阶段的经济关系以及伴随而产生的一定的世界观和思想方法。近代自然科学,在其第一个阶段,亦即古典力学体系的阶段,其成立是有它所依据的新的世界观和思想方法的。中世纪经院哲学的世界观和思想方法,是神学目的论和思辨方法;近代科学上的革命,就必然要求从这样的世界观和思想方法中解放出来。近代自然科学之所以出现,首先便在于抛弃了古老的教条与启示,而返于观察与实验,抛弃了先验的概念,而返于朴素的自然事实;在于抛弃了大量的繁琐的神学三段论,而代之以简明的数量关系,用数学公式来归纳朴素的材料。没有这种理论上与方法上的革命,就不可能有近代科学的革命。因此,衡量耶稣会会士传来的是否是近代自然科学,就要看他们传来的根本上是不是古典体系所赖以成立的世界观和思想方法。

根据这些,我们可以作出以下的结论,无论耶稣会会士可否夹带进来一些科学的片断,但是若脱离了根本性的科学体系,脱离了根本性的世界观和思想方法,而单纯地看他们取一点科学的片断,就不可能研究近代自然科学在中国的发生与发展,这个道理和亚里士达克的太阳中心说出现在两千年以前,而近代科学要迟至十六七世纪才成立是同样的。近代自然科学的第一阶段之所以是古典的体系,因为它在本质上是依赖于实验方法与数学原理。中国如其要真正接触到并且建立起近代自然科学,就必须接受(像伽利略所进行的那样的)实验方法和(像牛顿所总结的那样的)数学原理。但这正是与经院哲学格格不入的。片断的海外奇谈,个别的珍玩异物,就其性质来说,只是属于传教士宣扬封建经院哲学时候,被当作炫奇欺骗的工具,完全谈不到什么近代科学。